北魏平城佛教发展与寺院经济结构形成

2022-05-03刘美云

刘美云

(山西大同大学云冈学学院,山西 大同 037009)

拓跋鲜卑原无佛教信仰,信仰原始巫术。但在进入中原后,受到了河西和黄河以北的佛教文化影响。定都平城后,他们对佛教进行了大规模的传播,同时开发了寺庙建设,平城一时掀起兴佛运动。当时拓跋鲜卑族不仅热衷礼佛、崇佛,而且积极参与佛教寺院建设和石窟的开发。道武帝时始建平城佛教寺院,佛教迅速蔓延各地。到太武帝时因佛教太过盛行,曾一度颁布了废佛令。文成帝时再次复兴佛教,这一阶段佛教出现了崇佛式发展,开凿石窟、建圣像、造佛寺,弘扬佛教教义和佛法理论,佛教发展呈现出繁荣景象,《水经注》称“京邑帝里,佛法丰盛,神图妙塔,桀峙相望”,[1](卷13《㶟水》,P1149-1150)平城成为5世纪北方佛教文化的中心。

一、移民平城信徒对平城佛教发展的影响

北魏定都平城前后,在道武帝和太武帝统治时期,平城实行了大规模的人口迁徙,这些移民中,有从事农业的劳动者,有从事技术的工匠,有佛教信仰的僧徒等,他们兼具不同的身份、文化背景。研究者认为,移民到平城的人口数量约有150万左右。北魏不断的迁徙,到文成帝执政时期,平城云集了大批佛教信徒群体。这些佛教信徒不仅是平城寺院建设的主体,同时也是平城佛教的主要传播者,他们主要来自佛教盛行的凉州、关中和河北地区。

北魏太延五年(439年)六月,太武帝拓跋焘西征中灭了北凉,将北凉之地百姓、僧人以及能工巧匠都迁到平城。“太延中(435—439年),凉州平,徙其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,像教弥增矣。”[2](卷114《释老志》,P3032)据研究,这次北魏强行迁徙了姑臧城内的僧人工匠3000人,以及百姓3万户到平城,说明太延五年(439年)北魏灭北凉以后,拓跋鲜卑迁移了庞大的人口,3万户中还包括佛教僧人,其中有为数众多的修造石窟的凉州工匠,这批凉州平民、僧侣的东迁,遂使“沙门佛事皆俱东”,平城“象教弥增”,很快成为中国北方佛教中心。始光三年(426年),北魏大举攻夏,克长安,兵临统万城,这次掳掠的僧人,据载,“世祖初平赫连昌,得沙门惠始。……统万平,惠始到京都”,[2](卷114《释老志》,P3033)掠万余家而回,其中的“白脚师”沙门惠始(昙始)从长安移居平城,他来到平城之后在平城八角寺大力传教。太平真君七年(446年)太武帝废佛后,当时长安2000多家工匠被转移到平城,长安长期受弘法教化影响,为中原地区的佛教重镇,因此迁徙的人员中不可能排除佛教人员。北魏天兴元年(398年)春正月,“徙山东六州民吏及何、高丽、杂夷三十六署,百工技巧十万余口,以充京师。”[2](卷2《太祖纪》,P32)在征服河北、山东的过程,北魏统治者又迁徙了大量有技术的工匠,充实京城。太延二年(436年)北燕被歼灭,迁徙河北人口到平城,具体北掳人数不清,但当时河北、山东等地,是主要的佛教势力和造像繁荣地区,仅后赵境内建造的寺院就达893所,弘法之鼎盛,莫与先矣。北燕人口被掳掠到平城,说明河北地区的佛教势力也传入平城,无疑补充和丰富了早期的平城佛教文化内容和基础,在平城新都建寺造佛活动的实施中发挥着重要作用。

移民对平城地区佛教发展产生的作用,使北魏佛教迅速兴起。北魏从道武帝拓跋珪天兴元年(398年)起,推行了长达50年的“徙民北魏首都平城”的活动,不仅解决了平城建国初期土地开发需要的劳动力问题,也使外来宗教、文化随着外来人口一起在北魏的京城扎根生长,北魏佛教迅速兴起。

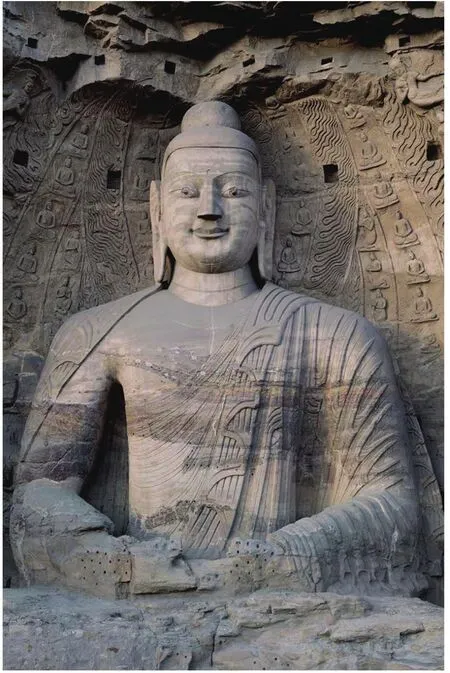

拓跋鲜卑统一北方,北部中国统一在北魏王朝之下,北魏成为强大的政权。平城成了各地僧尼趋之若鹜之地,以后西域人、粟特商胡和汉人不断的从河西、凉州地区来到平城,当地出家的僧尼也越来越多,他们四处奔走化缘传道,讲经译经或写经,大兴佛事活动,有力地推动北魏佛教事业发展。首先,僧侣人数上的聚集,迁到平城的佛教人数约有10多万,从凉州和长安迁到平城的佛教人数加起来明确计算的人数有5000多,还有凉州3万百姓中也有僧人,河北迁徙到平城的10多万民众中也包括佛教徒,同时从长安、西域还不断涌来僧人,北迁的南朝信仰僧徒和南下的北方游牧民族,齐集北魏平城,他们构成了平城僧人的群体集团,因此平城僧人数量上的聚集不在少数。其次,技术上的提供,凉州僧人和工匠的迁徙是结构型的集团,其中有技术工匠、建筑工人、高级僧侣,形成了石窟建设的群体支撑,尤其是著名高僧法果、惠始、师贤、昙曜、道进、僧超、法存等人的到来,对北魏佛教发展和云冈石窟的开凿起了直接推动作用。平城地区不仅聚集了大量凉州僧众,也是佛教发展、传播的主体之地。主持云冈石窟开凿的是北凉人昙曜,他对云冈石窟寺院、石窟选址及内容设计做出了总体规划,其所用能工巧匠基本是凉州僧徒,可以说云冈石窟开凿是凉州人直接对接下的佛教产物。从云冈石窟的建造来看,云冈石窟的洞窟造型、佛龛形式到佛教文化的雕刻题材内容,以至于每个造像的服饰设计都继承了凉州地区的文化特色,这些著名的高僧对平城的云冈石窟建设发挥了重要的作用。当时的云冈石窟造像反映了不同地区的佛教雕刻形式。《魏书》云:“初,昙曜以复佛法之明年……于京城西武州塞,凿山石壁,开凿五所,镌建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。”[2](卷114《释老志》,P3037)这就是“昙曜五窟”。(图 1)

图1 第20窟露天大佛

十六国时期凉州佛教兴盛,姑臧(今甘肃武威)是当时佛教最繁盛的中心,佛寺建设华丽壮观,佛经翻译和佛像建造成就非凡,精于造像艺术。“凉州自张轨后,世信佛教。……太延中,凉州平,徙其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,象教弥增矣。”[2](卷114《释老志》,P3032)因此云冈石窟造像形成了融汇性艺术,宿白教授认为,云冈第一期石窟造像样式,“是5世纪中期平城僧俗工匠在云冈创造出的新模式”,[3](P122)且“融合东西各方面的技艺”,他的研究奠定了云冈学模式的基础。云冈石窟开凿融汇了凉州佛教文化的大量元素,同时长安、山东和河北六州、南朝等地的佛教文化也汇入平城,还有南亚地区师子国(今斯里兰卡)胡沙门邪奢遗多、浮陀难提等来到平城,给平城佛教发展增添了异域色彩。各地的佛教文化融于平城之地,其中影响北魏佛教发展最突出的,是由北印度通过中亚细亚地区传入中国的大乘佛教直接融入平城,北魏的佛教发展在人文、地理和思维模式上相互之间兼并融合,使北魏的佛教文化呈现出丰富多彩的文化元素和多元化的包容格局。云冈造像表现出丰富的历史价值和文化价值,北魏平城佛教发展在中国佛教史上具有重要地位。

二、平城寺院建设和寺院经济的形成

平城到北魏中期,佛教出现了大发展时期。在武州山先后开凿了鹿野苑石窟、青磁窑石窟、鲁班窑石窟、吴官屯石窟、焦山寺石窟等,武州山形成以云冈石窟为中心的大规模石窟寺群。云冈石窟位于武州川(今十里河)北岸,北魏时被民间传称为武州山石窟寺或代京灵岩寺。北魏时,武州山与山前的武州川,被尊为佛教圣地,北魏王朝在此山沟地形大兴土木,到处开山凿窟,雕像建寺,绵延30里。据唐代《广弘明集》中记载,“谷深三十里……石窟中七里极高峻,佛龛相连。余处时有断续,佛像数量孰测其计。”[4](卷2)窟前建有木结构建筑,号“十寺”,又作“十名”。“十名”之说约起自辽代,到金代时“十名”仍存。皇统七年(1147年)曹衍撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》中,明确写到“……西京大石窟寺者,后魏之所建也,凡有十名,一通示,二灵岩,三鲸崇,四镇国,五护国,六天宫,七崇教,八童子,九华严,十兜率……”清顺治胡文烨撰《云中郡志·建置志》云:“石窟十寺……内有元载所修石佛二十龛。壁立千仞,面面如来。总督佟于顺治八年率属捐赀,大为修葺。俾殿阁楼台、香积禅林金碧莹煌。岿然雁北一胜境也。”[5](P149)

平城在京畿开窟的同时,在多地建寺立庙,关于平城地区寺庙建立情况,祁燕苹在研究平城地区的佛教认为,拓跋鲜卑在平城京畿修建的寺院数量大,目前能做出统计的为永宁寺、天宫寺、建明寺、皇舅寺、思远寺、报德寺、祗洹寺等,[6](P7-11)其中孝文帝时期所建的寺院近半数,反映出孝文帝时期平城地区的寺院建造达到平城时代的最盛时期,印证了《魏书》的记载,“太和中,京城内寺新旧且百所,僧尼二千余人,四方诸寺六千四百七十八,僧尼七万七千二百五十八人。”[2](卷114《释老志》,P3039)这些寺庙有的在平城城内所建,有的在城外所建,平城畿内寺院建筑可以说蔚为壮观,代表了北方佛教文化的建筑艺术和佛教文化特点,这可以看出北魏王朝建都平城百年间(398—495年)佛教骤兴的盛况。

北魏在开窟建寺大力兴建佛教过程中,也逐渐形成了寺院经济体系。北魏尊佛,是从开国皇帝道武帝拓跋珪开始,他出于加强统治需要,提倡发展佛教。天兴元年(398年),道武帝下诏“其敕有司,于京城建饰容范,修整官舍,令信向之徒,有所居止”,[2](卷114《释老志》,P3030)当时平城内外大兴土木,寺院有五级大寺、八角寺、耆阇崛山寺和须弥山殿等,这一时期平城佛教寺院建设进入一个转折时期。(图2)全国设立佛事管理机构监福曹,管理佛教事务,尊佛教为国教,封法果为道人统(最高的僧官),令他总摄沙门。每座寺院配建讲经堂、禅堂、沙门座等,皇帝给寺庙划拨土地,允许经营土地,免除僧众徭役和税赋权利,寺院享有财产占有权和法外之权,具备了不动产实体经济,佛教寺院经济发展开始合法化。

图2 第11窟南壁西侧左侧盝形、圆拱组合龛

明元帝时,佛教出现了膨胀式的发展,“遵太祖之业,亦好黄老,又崇佛法,京邑四方,建立图象”,[2](卷114《释老志》,P3030)北魏继续兴建寺院,还享有了与政治管理结合的权利,因此佛教具有了“巡民教化,安抚一方”的任务,寺庙经济出现了教化民间的作用,可知此时的佛教发展逐渐僧俗化,所以佛教寺院有了出家为僧的群体,出现不剃度出家的,尤其是给僧人封官,授予僧人享有爵位的权利,不少僧人获得了待遇,他们和朝中官员一样拥有地位,享有国家政权给与的政治、经济待遇,高僧法果最为典型,他被北魏政府授予辅国宜城子、忠信侯,一直到加封安城公之号,[2](卷114《释老志》,P3030)这是以前政权对佛教少有的一种态度,寺院发展民间化。文成帝拓跋濬即位后,佛教再次兴盛,这时北魏佛教发展的特征,广建佛寺、开凿石窟、翻译佛经,佛教徒数倍涌现,属于佛教在平城壮大和兴盛阶段,尤其是云冈石窟的大规模营造,《魏书·释老志》详细记载了文成帝即位后的佛教活动盛况。文成帝下令诸郡县,凡是人口聚居的地方都可以建立寺院,任其消耗资财,不加限制;居民中有愿出家为沙门者,不问老少都听其出家。这样,在文成帝后,寺院出现新的变化。

1.寺院拥有了依附人口和固定的经济收入。在佛教传入平城后,佛教信仰群体越来越广泛,特别在武州山等石窟寺群的开凿后,不断聚集大批的僧侣,于是出现了普建寺庙和普度众僧的情况。为了解决僧人的粮食紧张问题和寺院用工问题,沙门统昙曜报奏皇帝:“平齐户及诸民,有能岁输谷六十斛入僧曹者,即为‘僧祇户’,粟为‘僧祇粟’。……又请民犯重罪及官奴以为‘佛图户’,以供诸寺扫洒,岁兼营田输粟。高宗并许之,于是僧祇户、粟及寺户,遍于州镇矣。”[2](卷114《释老志》,P3037)僧祇户,乃依附于寺院的人户;僧祇粟,即供养僧众的粟米。佛图户,即寺院专为佛寺僧众提供杂役的奴婢,称为寺户,同西域佛寺中的净人处于同样地位。佛图户与僧祇户、粟的设立,保障了北魏寺院的佛事之需,但这样一来,寺院掌握了经济权和奴役下层权,一些自耕农和半自耕农依附在寺院经济之下,成为受寺院奴役的“僧祇户”,僧人和农民之间形成了剥削与被剥削的关系,这是中国寺院经济形成与独立的标志。

2.形成了完备的佛教管理机构。中国的僧官制度是在佛教兴盛、寺院蓬勃发展的背景下产生的。道武帝时在中央设立最高佛教行政机构,称监福曹(昭玄曹),管理平城的佛教寺院和僧侣事务,掌管全国佛教,长官为道人统,拥有最高权力。道人统是北魏僧官最早的名称。文成帝和平初年(460年),将道人统改称沙门统,这时云冈石窟开凿,平城僧侣增多,又设沙门副都统都维那,掌管全国僧籍、文书和戒律,负责支配各地收上来的“僧祇税”,在州镇、郡、县各设置机构,各州镇都设有州统、州维那,在《魏书·释老志》几处提到了州统、州维那。《金石萃编》收录的《敬史郡碑》刻有若干僧官。在孝文帝时佛教大师昙曜被任命为沙门统,僧官的办事衙署改称昭宣寺,统管天下寺僧的具体事务,它的组织结构基本属于一个独立的机构,是与光禄寺、卫尉寺这些机构并列的衙署,直接承命于皇帝,不归属于当时任何官衙,最高僧官沙门统由皇帝任命,而下级僧官的选拔之权全在昭宣寺。他们是佛教和僧侣地主的代言人或代表,此时佛教既有宗教性质,又兼有政治管理、经济经营的性质。

北魏时各个寺院已经开始独立经营土地及其它营利项目,形成一股很强的实力经济,寺院经济也随之产生,改变了东汉以来由国家出资维持僧人生活和传教的形式。

三、平城佛教寺院经济特点

寺院经济的提出,大约在1935年至1936年间,是由北京大学法学院中国经济史研究室提出的“寺院经济”术语。陶希圣著的《唐代寺院经济》是国内较早研究寺院经济的著作,其寺院经济主要研究范围集中在寺院田地、商店、人口、像设等富力与人力的数量。[7](P1)谢和耐先生在《中国宗教法总述》中也指出,“以寺院为单位的佛教组织在5世纪以来的发展中,积累起大量的财富。主要表现为:对人力、造币金属和不动产的占有和免税特权的拥有。对人力资源的占有包括职业僧侣和侍奉他们的奴婢。”因此寺院经济既有佛教文化的特殊性,也有世俗地主的普遍性,自成经济体系。而北魏平城在5世纪左右,寺院经济结构也表现出这样的特点。

(一)平城寺院经济产业雄厚

从北魏定都平城开始,平城地区的土地发展就出现了多种大土地占有的势力群体,皇族和鲜卑贵族占有、士族地主占有、豪强占有、僧官和僧侣地主占有,他们在北魏政权建立后,成为北魏土地财产的主要拥有者。而平城寺院从道武帝开始后,一直是北魏政权建设的主要经营对象,又得到北魏皇家的支持,因此,首都平城地区的佛寺数量不仅为数众多,而且土地拥有量非常大,帝王将大量的土地赐给寺院,这种施舍活动风靡全国,上自王族豪贵,下达平民百姓都纷纷向寺院施舍土地。当时寺院在占有大量土地的同时还拥有土地园林,并独立自主经营。平城是皇家的政治中心,寺院土地的很大部分来自皇帝的赐予,如孝文帝时,为祖母文明太后兴建报德寺,原来是皇帝田猎场地,由鹰师曹掌管,但报德寺建好后,罢去鹰师曹,数量庞大的土地,全部归报德寺所有,包括这里的园林。孝文帝时“兴造大中兴寺,置中兴寺庄,稻田百顷并以给之。”[8](卷5)寺院不仅拥有皇帝赐予和贵族官僚施舍的田宅,还兼并农民的土地。北魏寺院拥有的土地在均田令颁布前就有,均田制的实行,对寺院的土地没有触动,所以后来寺院继续扩大,僧侣地主以扩充佛寺和行佛事为名,经常蚕食民居田产。《魏书》记载了一条北魏迁都洛阳后的内容,神龟元年(518年)任城王澄上奏说:仅京城地区,“自迁都以来,年逾二纪,寺夺民居,三分之一”。而且“非但京邑如此,天下州、镇僧寺亦然。侵夺细民,广占田宅,有伤慈矜,用长嗟苦”,[2](卷114《释老志》,P3045)我们从“天下州、镇僧寺亦然”一句看出,由于天下寺院侵民土地由来已久,所以各地寺院蚕食民居很普遍了。

寺院积累的财富,较有价值的是铜和黄金。平城寺院造像大都使用黄铜和黄金,据《魏书》载,“兴光元年秋,敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五,各长一丈六尺,共用赤金二十五万斤”;[2](卷114《释老志》,P3036)而献文帝时已建的天宫寺,“造释迦立像。高四十三尺,用赤金十万斤,黄金六百斤”。[3](卷114《释老志》,P3037)赤金为红铜。黄金的主要来源:掠夺;西域诸国和少数民族政权朝贡;北魏也开采金矿和银矿,位于汉中。尤其是铜矿较多,含铜量也较高。[9](P10)此外,平城寺院建造华丽,《水经注》对祗洹舍寺庙载:“东郭外,太和中,阉人宕昌公钳耳庆时立祗洹舍于东皋。椽瓦梁栋,台壁棂陛,尊容圣像,及床坐轩帐,悉青石也。图制可观,所恨唯列壁合石,疏而不密。庭中有《祗洹碑》,碑题大篆,非佳耳。”[1](卷13《㶟水》,P1149)平城寺院建筑雕梁画栋和拥有大量的铜铸佛像,可以看出当初北魏平城铸造佛像规模大,耗费多,这成为北魏平城寺院的又一大笔财产,体现了平城寺院的经济实力雄厚。

(二)平城寺院阶级结构

北魏前期大多数统治者好佛,由此寺院大兴,并形成一种特殊的寺院经济。各个寺院有上座,寺主,为一寺之长,负责主管和掌握寺院。韩国磐先生在《魏晋南北朝时寺院地主阶级的形成和发展》[10]一文中认为寺院里主管应该还有维那、讲主、禅师、法师等高僧大德,他们构成了佛教内的统治阶层,是寺院中的上层僧侣,也就是寺院地主。他们掌管着寺院的财产,成为寺院的实际拥有者,他们受寺院的僧众、依附民、奴隶的服务和供养,低级僧徒和寺院附户、奴婢等劳动人手处于压迫剥削程度,僧侣们过起了不劳而获的生活。随着寺院经济规模越来越大,僧侣地主阶层产生,寺主之下还有都维那、典录、典坐、香火、门师等神职人员,他们都属于寺院的上层,与寺主一起构成了寺院地主阶层,对寺院的经济进行管理。平城寺院被剥削和奴役的群体,其中数量较大的群体是僧祇户、佛图户,僧祇户与佛图户是北魏寺院经济结构组成的重要部分,他们是在寺院田地劳动和受剥削的众多底层僧人,个别不一定耕种寺院土地,但依附于佛教寺院(图3)。

图3 2010年北魏佛教寺院遗址中的塔基遗迹

僧祇户来源:其一,大多由平齐户和平凉户转变而来。平齐户指的是平定齐郡民户,亦称“平齐民”。在皇兴元年(467年),北魏发动了进攻刘宋的战争,先后攻克宋的无盐(今山东东平以东)、肥城(今山东济州平阴县东南)等地,转而又攻宋历城(今山东历城)。很快在次年初,攻破历城,守将崔道固降魏。接着,宋之邹城(今山东邹平东北)守将刘休宾亦降魏。崔道固、刘休宾及其僚属被送往都城平城(今山西大同)。皇兴三年(469年),北魏将俘虏的青、齐两地之民徙于平城附近,并且在平城西北新城设立平齐郡,以崔道固为太守,下治怀宁和归安两个县,邹地之民归属怀宁县、历城之地民划为归安县。同时沙门统昙曜于承明元年,奏“凉州军户赵苟子等二百家为僧祇户,立课积粟,拟济饥民,不限道俗,皆以拯施。”[2](卷114《释老志》,P3042)这些“平齐户”、“平凉户”是平城僧祇户的基本组成部分,他们有的没有剃度,不出家为僧,但为寺院的依附农民,僧祇户的义务需承担向僧曹每年缴纳六十斛粟的义务。文成帝时,沙门统昙曜上奏:“平齐户及诸民,有能岁输谷六十斛入僧曹者,即为僧祇户,粟为僧祇粟”,[2](卷114《释老志》,P3037)昙曜奏议获准,州镇僧曹普遍拥有僧祇户和僧祇粟,献文帝时国家承认寺院占有僧祇附户的合法性,这些规定赋予寺院进一步盘剥农民的权利,加速了寺院经济结构的发展。其二,北魏平城寺院还存在投奔寺院的佃户,一些农民因逃避租税或躲避战乱寻求庇护投靠寺院,慢慢地沦为寺院的佃户,“正光以后,天下多虞,王役尤甚,于是所在编民,相与入道。假慕沙门,实避调役。”[2](卷114《释老志》,P3048)高门大族“施舍”寺院,将某些地区的租税划归寺院,这些地区的农民也就成了寺院的佃户。僧祇户由寺院的僧官机构僧曹管理,即北魏沙门统,州郡都维那、沙门曹管理,但寺院僧侣有监督使用权,享用租税的待遇,实际就是寺院享有了收获本应归属国家的部分租赋的权力,僧祇户一般不服杂役。

寺院中身份更低人口为“佛图户”,延兴前后,沙门统昙曜奏“又请民犯重罪及官奴以为‘佛图户’,以供诸寺扫洒,岁兼营田输粟。”[2](卷114《释老志》,P3037)皇帝获准其奏议,佛图户又称“寺户”,属寺院直接管辖。他们除为寺院服洒扫杂役之外,还须营田输谷。佛图户身份比僧祇户更为低贱,处境也更为艰难,被编入各州镇寺院。相当于寺院的奴隶,只不过是由官方的奴隶变成佛寺的奴隶。寺户在隋唐时期也称“净人”,唐中叶以后,在吐蕃统治下的敦煌地区仍然存在。李亚农先生认为,“所谓佛图户就是没有人身自由的隶属佛寺的农民;所谓僧祇户就是在佛寺的荫庇下,可以避租税的普通农民。”[11](P379)

(三)平城寺院中社会救济作用

从东汉兴起的中国佛教文化,它的宗教教义特点是救苦救难,普度众生,因此到了三国两晋南北朝时期,寺院作为佛教信仰的传播之地,往往兼具社会福利机关作用,从事社会救济事业。从北魏设立的僧祇粟来看,最初就是为了在歉收年月贷给贫民以济饥年。当时昙曜在所奏提到“奏平齐户及诸民有能岁输谷六十斛入僧曹,……至于俭岁,赈给饥民”,[2](卷114《释老志》,P3037)这时僧祇粟设立目的,有救济社会的功能。北魏尚书令高肇上奏也有这样记载,“故沙门统昙曜,昔于承明元年,奏凉州军户赵苟子等二百家为僧祇户,立课积粟,拟济饥年,不限道俗,皆以拯施。”[2](卷114《释老志》,P3042)以僧俗同作为社会救济对象,佛教寺院这种布施举措扩大了社会影响。到了北魏末年,宣武帝永平四年(511年)诏旨:“僧祇之粟,本期济施,俭年出贷,丰则收入。山林僧尼,随以施给:民有窘弊,亦即赈之。但主司冒利,规取赢息,及其征责,不计水旱。或偿利过本,或翻改券契。侵蠹贫下,莫知纪极。细民嗟毒,岁月滋深。”[2](卷114《释老志》,P3041)已经成为北魏灾荒年进行社会救助的主要指望了。僧祗粟实际发挥的作用类似于汉之“常平仓”。当时的北方出现了灾荒严重局面,延兴三年(473年),“魏州镇十一水旱,相州民饿死者两千八百余人。”[12](卷133《宋纪》15,P4176)太和十一年(487年),“魏春夏大旱,代地尤甚,加以牛疫,民馁死者多。”[12](卷136《齐纪》2,P4276)当时北魏在春夏之交出现大旱,代郡地区尤其严重,又加上牛瘟流行,有很多老百姓因饥饿而死去。故有人提出以积粟备荒作为“安民之术”。齐州刺史韩麒麟上表曰:“……可减绢布,增益谷租;年丰多积,岁俭出赈。所谓私民之谷,寄积于官,官有宿积,则民无荒年矣。”[12](卷136《齐纪》2,P4277)因此这种做法有利于帮助北魏政府在荒年时度过艰难,缓和矛盾,对于统治者来说是一种较有作用的“安民之术”。迁到洛阳后,僧祇粟逐渐演变为高利贷的资本。

总之,5世纪平城为北方佛教文化兴盛之地,平城佛教经济发展也进入了新时期,僧官制度逐渐成熟完备,阶级关系结构具备,平城佛教经济形成结构性体系,是中国寺院经济形成与独立的标志。因此平城地区云冈石窟开凿和平城佛教经济结构的形成,构建了5世纪的平城佛教特色。