云冈石窟造像题记书法艺术风格及价值

2022-05-03吴利国

吴利国,杨 州

(山西大同大学美术学院,山西 大同 037009)

造像题记为魏碑书法中一重要类别,自清末以来便倍受世人关注。然而每提造像题记无不以洛阳龙门石窟造像题记为代表,书家学者无不将龙门造像题记作为取法和研究的对象,以至于云冈石窟造像题记长时间受到冷落,无人问津。云冈石窟造像题记在数量上虽远不及龙门石窟造像题记,但却具有与龙门石窟造像题记相异的独特的书法艺术风格和个性,书法艺术价值不容小觑。云冈石窟造像题记为平城时期魏碑的重要组成部分,代表着北魏平城时期民间书法风格特征,在魏碑体系中实占有一席之地,其重要性是不能忽视的。

一、云冈石窟从皇室血统到平民化的转变

云冈石窟从诞生之日起便具有了皇族血统的身份。《魏书》记述:“和平初,师贤卒,昙曜代之……昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”。[1](卷114《释老志》,P3037)“《魏书·释老志》中并没有说这些石窟是为皇帝所造。不过,如以前学者们所指出,亦如前掌所言,若将这条记录在452年以后惊人的佛教复兴活动潮流中去理解,那么,我们完全可以相信这里所说的石窟五所的营建与兴安三年‘为太祖以下五帝的五尊丈六释迦佛’是在同样的意图下规划的。五帝五佛的造佛活动,由道人统师贤开始至第二任沙门统昙曜继承,昙曜为太祖以下五帝开凿了石窟。”[2](P82)可见,云冈石窟为皇家主持建造,北魏帝佛为一的思想在昙曜五窟中得以体现。因此,云冈石窟出生即有着典型的皇族血统,这与后来北魏时期洛阳等地的民间主持修建的石窟有着本质的区别。

由于云冈石窟的皇族血统,因此在云冈石窟开凿后的相当长时期里,造像题记没有出现在云冈石窟,直到平城时期的末期,云冈石窟不再受到皇族的青睐。“昙曜是以怎样的方式离开云冈,现无据可考……但是,在《魏书》、《续高僧传》等文献中,他好像突然消失了……云冈突然发生了非常的事件。可以说,云冈石窟在483年前后,受昙曜下台这一事件的打击,从‘国家和皇帝的特别窟’,向着‘一般僧众及民间信徒开发的大众窟’发生了转变。”[2](P112)昙曜的下台即为云冈石窟平民化的开端,普通僧人及民众开始进入云冈石窟开凿佛像以为祈福,由此造像题记开始在云冈石窟内出现。到了孝文帝迁都洛阳后,云冈石窟便彻底成为了普通僧人及民众造像祈福的场所。从已发现的云冈石窟造像题记来看,最早的题记刊刻于483年,也验证了昙曜于483年前后失宠,云冈石窟失去皇族血统随之平民化的事实。

二、平城时期云冈造像题记书风特征

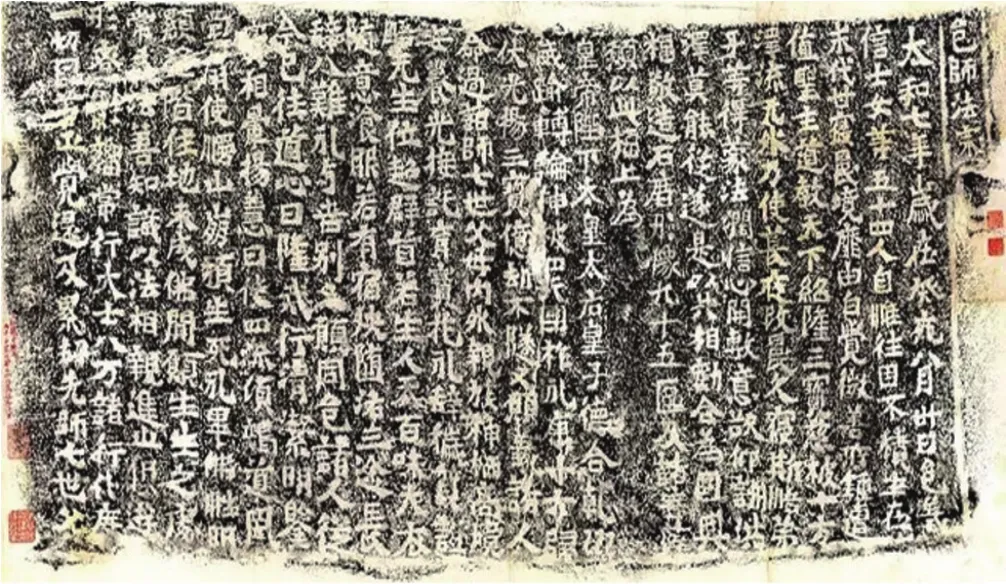

平城时期的云冈石窟造像题记集中于483年到489年期间。著名的有太和七年(483年)《五十四人造像题记》(图1)、太和十三年(489年)《比丘尼惠定造像题记》等。由于云冈石窟的岩质不够坚硬,导致不少造像题记出现了严重的风化剥蚀现象,有的甚至已经消失殆尽。因此,一部分属于平城时期的造像题记由于残泐而无法确定其刊刻时间。由于云冈石窟造像题记属于民众所为,其题记表现出明显的民间书法风格特征,具有民间书法特征之美。

图1 五十四人造像题记

民间书法由于不受约束,加之书写者身份职业的不确定性、书写能力有高下、书写风格的多样性等因素,造成了民间书法风格的多样化特征,比之同时期的官方书写,民间书写则更为生动、活泼。《五十四人造像题记》“记下了平城内54名信士女在云冈11窟东壁雕造95尊石佛的缘由,对文成帝复法后佛事中兴的‘盛世’称颂有加,对当权者孝文帝、文明太后的感激之情溢于言表。”[3]

对于此题记的书法特征,殷宪先生有专门评价:“此刻书法高古质朴,墨酣笔凝,温文敦厚。基本面目是楷书而存隶意,结字方而略长,宽绰而外拓,略呈左高右低之势。用笔以圆笔为主,偶然杂以方笔。”[4](P161)殷先生的评价基本道出了此题记的书法特征,但似有意犹未尽之处。此题记具有鲜明的个性,最为直观的特征是整篇作品书写繁密厚重,具有泰山压顶的视觉效果,令观者不禁为之震撼。其结字块面的塑造感极强,笔画不做过多收方处理,强调笔画之间的遒劲紧密,加之笔画厚重古朴,呈现出大巧若拙的艺术效果。笔画虽有隶书笔意,但已是典型的楷书特征。在同时期及以后的造像题记中少有出现。其厚重古拙、劲健雄强的风格与北魏统治者鲜卑拓跋的力量与彪悍特征相一致。

民间书法较之官方书法普遍具有书写特征及风格的滞后性,也就是说,民间书法较之官方书法更为古拙质朴,这是由于两阵营的书写群体决定的。官方书手往往能接触到最新、最流行的书写方法特征,更有条件接触不同地域和政权的书写风格,因此官方书写风格处于不断发展变化之中,往往不同时期表现出不同的书风样式。在古代的书法史中,普遍遵循着官方书写新颖而民间书写滞后这个规律。以北魏平城时期为例,《嵩高灵庙碑》《皇帝南巡之颂》《皇帝东巡碑》《大代华岳庙碑》等皇家主持的碑刻,均表现出新颖的书写特征样式,与民间书写有着明显的区别。特别是对字结构的处理和笔画书写力量性的表现方面,官方书写明显要优于民间书写。书于483年的《五十四人造像题记》,其书写风格特征依然与四十年前的官方书迹《嘎仙洞祝文》有诸多相似之处,便可说明。如比《五十四人造像题记》早23年的皇家书迹《皇帝南巡之颂》,已具备高超的笔画表现能力和字结构处理能力,笔画精湛,整篇行列分明,具有井然有序的秩序美。而这些因素在《五十四人造像题记》中却少有出现。同样,书于488年的《晖福寺碑》,在整体风格的新姸方面、笔画表现的精湛方面都优于《五十四人造像题记》。

书于太和十三年(489年)的《比丘尼惠定造像题记》(图2),有着与《五十四人造像题记》不同的风格样式。“此刻共11行,86字。愿文记石佛寺比丘尼惠定‘身遇重患,发愿造释加多宝弥勒像三区’之事。有两点不同于寻常愿文:一是造像缘起反映的世俗观念。以此造像功德一则为自己消除病患,求得现世安稳,二则为‘七世父母,累劫诸师,无边众生’祈福。二是造像内容打着时代的印记。释迦、多宝二佛并坐龛,是北魏太和年间出现的一种特殊造像形式。”[3]殷宪先生对此题记的书法风格评论到:“《比丘尼惠定题记》书迹,仍可归入平城铭刻体的范畴。其特点有三:一是点画多见魏楷笔法。如起笔方落重按(横、竖、撇、捺落笔皆如此);又如长捺和反捺已具楷则……竖弯钩已出锋……这些已粗具龙门题刻和北邙墓志的基本特点。二是隶意犹存。长横收笔的方挑、折笔处的圆转……而无挑,是隶则,也是平城期书刻风格。三是更具有民间书迹的特征。其面目似《五十四人题记》而粗率过之,因隶笔时现而更见稚拙,以结体宽舒、正侧不拘而愈显自然。有些字……亦隶亦楷,非隶非楷,都为这件书刻平添了几分奇逸之致。”[3]《比丘尼惠定题记》晚于《五十四人题记》6年,从风格上看,较之《五十四人题记》新妍了许多,这也是时代的使然。

图2 比丘尼惠定造像题记

《比丘尼惠定题记》在古拙雄强方面不及《五十四人题记》,但在灵动活泼处却有过之。生动活泼、姿态万千的结字和笔画表现,成为了此题记最为主要的风格特征,将民间书法的生动活泼体现得淋漓尽致。殷先生评价“更具有民间书迹的特征”是很确切的。此题记字中有多个“口”都刻成圆圈,这显然不是刻工有意而为之。因为在石头上刻字,直线要比圆弧更为便捷,刻工当然不会舍便捷而求费力,因此这些圆圈只能是书写的原态。此特征也显示出《比丘尼惠定题记》在书写表现方面的另类之处,这种现象在其他造像题记中并不多见。圆圈的书写意图或许是要区别于其他“口”字的方块写法,或许是为了调节整体的气氛,再或许是书写者的书写习惯。总之,独特的结字和笔画表现样式成就了此题记与众不同的风格特征和精神气质。

另外,《比丘尼惠定题记》中有多个字的撇为末端出钩的写法,此为隶书的笔意特征,说明在晚于《五十四人题记》6年后,隶书笔意依然在民间书写中流传,也再次说明了民间书写的滞后性。殷宪先生评价《比丘尼惠定题记》“隶意犹存。长横收笔的方挑、折笔处的圆转和‘岁’、‘戒’、‘咸’等‘戈’法的斜出而无挑,是隶则,也是平城期书刻风格。”[4](P165)其实,云冈石窟造像题记普遍具有平城书法风格,是平城书法系统中的一个组成部分。平城书法最为典型的特征即为笔画平直庄重,圆厚古拙,有明显的隶书笔意。《比丘尼惠定题记》的笔画起笔处多有笔锋顿笔的现象,有别于《五十四人题记》的裹锋起笔,说明此时民间书手对于笔画的表现已经开始趋于丰富性和多变性。此题记在结字及笔画表现生动活泼的同时,又能做到笔画劲健硬朗,活泼而又不失沉重,是非常难得的。

综上所述,平城时期云冈石窟造像题记具有古拙、劲健、质朴及浑厚的书法风格。题记有明显的隶书笔意,与同时期的官方书迹相比,题记具有明显的滞后性及古朴性。明显的隶书笔意也说明,民间书写虽然活泼生动,各具特征,但依然没有摆脱隶书笔意,古拙气息依然浓重。平城时期云冈石窟造像题记等民间书法与官方书法一起,构成了北魏平城时期书法体系,我们将此时期的书法称之为平城魏碑。促使平城书法风格形成的原因有多种,其中主要的原因是北魏时期延续着西晋隶书的书写意识及样式,具有隶书笔意的书写普遍充斥在北魏及当时北方书写中,与南朝新妍的书风形成了鲜明的对比。而对于碑铭石刻,北方一直以隶书面貌出现,从钟繇的铭石书中既可体现,以隶书完成碑铭石刻一直是北方乃至全国的共同行为特征。因此,在本身没有文字,以汉字书写碑铭刻石的北魏拓跋族,其书写自然不可避免的趋向古拙质朴且具有隶书笔意的楷书风格。北魏迁都平城后,无论是官方书写还是民间书写,都不同程度地残留有隶书笔意。随着历史的推进,官方书写不断地朝着精致、秩序演进,而民间书写则相对滞后,哪怕是到了平城晚期,民间书写依然没有十分明显的改变。

三、洛阳时期云冈造像题记书风特征

太和十八年(494年)孝文帝迁都洛阳,同时龙门石窟开始进入了繁盛时期,开启了造像题记辉煌的历史。相比于龙门石窟造像的兴盛,云冈石窟却显得清净了许多。迁都后的云冈石窟造像题记数量不多,特别是保持品相良好的数量极少。不过,从数量有限的云冈石窟造像题记中依然能窥探洛阳时期云冈石窟造像题记的风格特征及发展变化。洛阳时期云冈石窟造像题记可分为三类风格。

(一)延续平城初期古拙质朴的风格

这类造像题记并未受到迁都后洛阳书风的影响,也未出现新时代书写精致妍美样式,而是依旧延续着北魏平城初期古拙质朴的书写风格。这类题记书写依然残留有明显的隶书笔意,且结字宽博、气象恢弘,笔画平直劲挺,其风格似乎与新时代的书风格格不入。

刻于景明元年(500年)的云冈石窟《玄事凝寂造像题记》(图3)即为此类风格。

图3 玄事凝寂造像题记

题记字体结构开张,笔画平直劲健,有浓厚的隶书笔意。如“父”字,撇捺开张,撇的末端弯曲出锋,具有明显的八分书笔意。“三”字最后一长横的末端翻笔出锋,隶书笔意明显。此题记中的个别笔画表现虽趋于精致,但整体气象依然是平城初期书法风格。此题记虽残存十数字,却体现出强烈的视觉冲击力和震撼力,气象之大可撼山岳。

《妻周为亡夫田文彪造像题记》(图4)刻于太和十九年(495年),此题具有明显平城时期书写特征,笔画中有较多的隶书笔意,整幅字结体活泼多变,欹侧多姿,虽少了《玄事凝寂造像题记》中的雄强劲健气魄,但古意犹存,笔画力量含蓄充沛,在轻松随意的书写状态中体现出了深沉内敛的风格韵味。此题记书写风格与平城时期《比丘尼惠定造像题记》颇为相似,后者在灵动方面不及此题记,但在古拙劲健方面更胜一筹,后者刊刻时间比此题记早6年,因此古意多而新妍少,这也是书法发展的自然规律所致。

图4 妻周为亡夫田文彪造像题记

《弟子造像记》(图5)刊刻于太和二十年(496年),此题记结字活泼生动,造型多有异趣,古拙中体现一种浪漫的气息。又笔画粗犷豪爽,遒劲圆厚,在圆转弯曲的笔画中表现出含蓄深沉的力量。此题记具有浓厚的平城初期古拙、劲健的书法风格特征,当为平城魏碑风格的延续。

图5 弟子造像记

由上所述,孝文帝迁都洛阳后,北魏书法开始出现了新的书写样式和风格特征,从数量众多的洛阳龙门石窟造像题记中可见端倪,此观点已经得到学人和书学界的一致认可,成为不争的事实。然而,迁都后新书风的出现并没有让平城书法风格彻底消失,相反,一部分民间书手依然延续着平城初期的书写方法特征,造成此种现象的原因,有平城民间书手的怀旧心理,迁都后依然坚持平城初期的书写特征以外,民间书法的少约束性及其滞后性应该是主要原因。

(二)“斜画紧结”、遒媚劲健的新气象书风

此类造像题记书法风格与平城时期具有明显差别,平城时期具有明显隶书笔意的书写特征在此类造像题记中已很难找到。平城时期体势宽博、横画平直的结字方式在此类风格中已明显不存在。最为主要的变化莫过于“平画宽结”向“斜画紧结”的转变。

有关“平画宽结”与“斜画紧结”之说,沙孟海先生有精辟的论证:“北碑结体大致可分‘斜划紧结’与‘平画宽结’两个类型,过去也少人注意。《张猛龙》《根法师》龙门各造像是前者的代表。《吊比干文》《泰山金刚经》《唐邕写经颂》是后者的代表。后者是继承隶法,保留隶意。前者由于写字用右手执笔,自然形成。这样分系,一直影响到唐、宋以后。”[5](P114)沙老指出了北魏书法结体的两个阵营,可谓极有见地,并说明了“平画宽结”的形成是由于继承隶法,保留隶意。而“斜划紧结”的形成是由于写字用右手执笔,自然形成。对于“平画宽结”形成原因,笔者赞同沙老的说法,其原因是存有隶书笔意是非常正确的,但沙老却未提出平城时期魏碑,忽略了北魏建都平城时期这将近一百年时间所出现的书迹,而将《吊比干文》《泰山金刚经》《唐邕写经颂》视为“平画宽结”的代表,说明了沙老对平城时期书迹尚没有足够的了解和认识。

其实,真正代表着“平画宽结”特征结体的书法,非北魏平城时期书法莫属。存有隶书笔意正是平城魏碑的最主要特征。沙老对于“斜划紧结”原因的解释是由于写字用右手执笔,自然形成,对此说法笔者不敢苟同。隶书的书写同样为右手执笔,为何没有形成“斜划紧结”的样式,而偏偏魏碑出现?这显然不合乎道理。“斜划紧结”是“平画宽结”后的必然趋势,是书法发展的自然规律,与左手右手执笔毫无关系,书法的发展规律即为由古趋妍。以魏碑为例,魏碑的发展同样由存有隶书笔意的平城时期“古质魏碑”发展成为洛阳时期乃至后来的“妍美魏碑”,甚至到了北魏后期,以元氏墓志为代表的妍美一路的魏碑彻底丧失了北魏初期古拙、雄强为主要特征的风格,而变成了一味妍美妩媚的柔美风格。只是在由“斜划紧结”向“平画宽结”转变的发展过程中,有很长的一段时期古拙和妍美往往出现迂回反复的现象。

刊刻于太和十九年(495年)的云冈石窟《吴氏造像记》(图6),是为孝文帝迁都洛阳后云冈石窟现存最早的造像题记,此题记书写风格与平城时期差异明显。整幅作品书写井然有序,行列清晰,一改平城时期有列无行或是无行无列的章法布局。《吴氏造像记》横画不是平直伸展而是倾斜有姿态,笔画空间不再是宽博均匀而是紧密有收放,这些特征都表现此题记的结体为典型的“斜划紧结”。孝文帝迁都后,新的书写方式在故都平城出现,迁都后的最早作品《吴氏造像记》无疑是这种新书风影响下的最早范例。对于这种现象,还不能肯定是外来因素影响了平城书写方式,还是平城书写方式在孝文帝迁都后发生了改变,但可以肯定的是,这种新的书写风格在孝文帝迁都之前便已经在平城出现。

图6 吴氏造像题记

另外,题记的主人吴天恩官为冠军将军,爵封散侯,秩为从三品,是云冈石窟已发现题记主人中官职最高的。从题记主人来看,《吴氏造像记》与《五十四人造像记》及《比丘尼惠定造像记》的差别很大,后两者具有典型的民间性质,而前者却与皇家有些许关联,也就是说《吴氏造像记》不能简单看作是典型的民间所为。审视三题记的书风,《吴氏造像记》与后两者差别明显,风格完全不同,其中除了时间因素以外,是否有阶层的原因呢?是不是可以认为,在仅次于皇族的爵高位重阶层中,为家族所写的碑刻及为家族某人造像所写的题记,其书写者为具有高超书写技能且具有大致相同书风的一个群体,这个群体以书写技艺高超而受到高爵望门的赏识,从而专门为其服务呢?答案是极有可能的。殷宪先生评价《吴氏造像记》:“艺术水准在《五十四人题记》和《惠定题记》之上。”[4](P165)确有一定的道理。

刻于景明四年(503年)的《比丘尼昙媚造像题记》(图7),1956年发现于20窟前的积土中,为云冈石窟难得保持完整的一块造像题记。此题记可证明:“其一,此记虽为佛门造像发愿文,但却与常见造佛像几躯、菩萨几躯不同……其二,造像而供养者为比丘尼昙媚,联系昙曜五窟中的另外两个洞窟第十七窟前壁明窗侧太和十三年比丘尼惠定造像题记,第十八窟前门西壁茹茹可敦造像题记,可见至少是昙曜五窟这几个西部洞窟自太和年间至迁都以后皆为比丘尼所居。”[4](P175)

图7 比丘尼昙媚造像题记

对题记的书法特征,殷宪先生亦有评价:“《比丘尼昙媚造像题记》书法极佳。纵观其以圆笔为主,宽博雄浑的书风,应与魏碑名品《郑文公碑》相类。特点之一是圆润冲和。此记用笔几乎是笔笔中锋,不似一般魏碑书体大起大落的方头重脑。除少数点画偶见方起外,起落之处大多破方为圆了。横画一改露起为藏入,鲜见刀斧棱角,迭横多见连带和笔断意连的行书笔致。折笔除‘照’、‘寂’等个别例子外,都取篆法,用圆转作方折。捺画写得饱满开张,起笔出锋全是圆笔,既存隶意,又具楷则。斜提和戈挑全无‘丑魏’方重面目,颇多钟王冲和内擫之态。此石书法的另一个特点是宽博从容。结字方整,笔势开张,宽厚稳健,古朴闲逸。总而言之,其书结体为方形,分而观之,则寓方整于变化之中。”[6](P53)可见,殷先生对《比丘尼昙媚造像题记》书法的评价极高,评价中亦有恰当之处,如提出此题记以圆笔为主,颇为恰当。在北魏书法体系中,方笔和圆笔是两个路线,最初为圆笔,实为接近或采用隶书表现特征及笔意之因,这种有隶意的圆笔书风,基本涵盖了整个平城时期的书写。但在迁都后,平城时期富有隶意的书风很快被打破、改变,随之出现了字体欹侧多姿、“斜画紧结”的妍美书风,这时候圆笔已经不再是笔画表现的主要方式,而是出现了方圆交融,或以方笔为主的笔画表现特征。观此题记,即为以圆笔为主,方笔为次,其结体亦为“斜画紧结”的特征。

另外,笔者对殷先生提出的此题记“笔笔中锋”,一说有不同的见解,这与他评价此题记“圆笔为主”明显自相矛盾。圆笔为主,另一层意思是方笔为辅,这也是此题记的用笔特征之一。众所周知,圆笔以中锋写出,方笔需要侧锋表现,那么,此题记用笔就应该是中锋为主,侧锋为辅,而不是先生说的“笔笔中锋”。另外,评语中说此题记的书风“宽博雄浑”,也未免言不符实。此题记已经改变了平城时期的“平画宽结”而转变为“斜画紧结”,由此失去了平城时期书法宽博厚重的风格特征。加之此题记点画极尽扭曲摆动之能事,使得作品增添了许多扭捏的气息。又点画起笔和末笔多尖刻出锋,特别是竖画和捺笔的末尾以尖笔为之,使之少了些许雄强厚重风貌而多了尖刻轻薄的气息。因此,从结体样式、笔画表现、细节描刻等多方面来看,此题记与“宽博雄浑”实相差甚远,正如其题记名中有“媚”字一样,此题记实为妍媚有余,雄浑不足。至于殷先生说此题记与《郑文公碑》相类,就更显得过于牵强了。《郑文公碑》无论在结体样式还是笔画表现,亦或者细节描刻等方面,与此题记都有着极大的差异,二者完全不是一个风格的作品。如果以“宽博雄浑”之气魄来衡量,《郑文公碑》实为当之无愧。

《常主匠造弥勒七佛菩萨题记》(图8)镌刻于延昌四年(515年),题记结体为“斜画紧结”特征,字重心左倾,笔画多呈现左低右高态势,笔画劲健有力,粗细明显,细笔画尤为刚硬劲挺,题记整体虽漫漶不清,但依然能感受到字里行间所散发出的精神力量。此题记书风与《吴氏造像记》《比丘尼昙媚造像题记》相接近,但精神力量明显强于后二者,为洛阳时期遒媚劲健书风的代表之作。

图8 常主匠造弥勒七佛菩萨题记

四、东西魏时期云冈造像题记书风特征

云冈石窟造像题记中,并未出现东、西魏时期的年号。周伟洲先生在《关于云岗石窟的〈茹茹造像铭记〉——兼谈柔然的名号问题》一文中,对云冈石窟的《大茹茹造像记》(图9)进行了详细的论证,将其镌刻时间定为534年—552年的东魏时期。[7]我们认为这一判定是正确的。

图9 大茹茹造像记

《大茹茹造像记》残破剥蚀严重,可识仅不足20字。然从为数不多的字迹中我们依然能够领略此题记的书法风貌,正所谓窥一斑而见全豹。此题记与《吴氏造像题记》及《常主匠造弥勒七佛菩萨题记》的结体特征及笔画表现方面颇为相似,惟厚重及遒迈之气息优于后二者。此题记具有典型的云冈石窟洛阳时期题记的书风特征,可以视为云冈题记洛阳时期的第二类风格的延续,为“斜画紧结”、遒媚劲健的书风。

东、西魏时期造像题记的结体由洛阳时期的“斜画紧结”转变为“平画宽结”,出现了书风的“反古”现象。刘涛先生对此有专门的论述:“东魏时期的楷书造像题记遗存颇多……东魏造像记上的楷书,书写者多是一般书手,甚至是工匠以刀代笔,无论笔画的方圆,或是风格的雅俗,还是刻工的精粗。结体大多也是‘宽结’。”[8](P453)又“东魏时期的楷书,摈弃了北魏洛阳体长枪大戟式的雄强之势,转向宽绰平正的优雅,我们可以用‘平划宽结’来概括东魏楷书的变化。东魏‘平划宽结’的楷书是继承北魏洛阳体楷法而来,他们把曾经是‘直流’的发扬为‘主流’,这就是他们的成绩。”[8](P454)北魏王朝分裂导致了北魏文化的大变化,其中体现在碑碣题铭处的书写亦发生改变。东西魏时期的造像题记失去了北魏时期题记雄强、劲健的风格,趋于平和、孱弱。这种平和、孱弱不独为造像题记,亦是东西魏时期整个书写大环境的风气特征。然而,从《大茹茹造像记》来看,东魏时期趋于普遍化的平和、孱弱的书风很显然没有影响到当时的平城,起码在云冈石窟的造像题记中没有体现,而以云冈洛阳时期的“斜画紧结”、遒媚劲健的书风特征出现,说明在东魏时期,北魏故都平城并未受到当时“流行书风”的影响,保持着自己的书写风貌。

殷宪先生评此题记:“此刻结体、用笔全是楷则,娴熟而老到;入笔藏得很深,圆而不方;行笔势如力耕,铁画银钩,楷书而多篆籀气。与百年后的唐楷已无大异。”[3]指出了此题记结体及笔画表现趋向于成熟时期楷书特征;“娴熟而老到”是指此题记笔画厚重遒劲,富有古意;“圆而不方”及“楷书而多篆籀气”指出了此题记以圆笔为主,笔画圆厚凝重,有篆书笔画气息。但评此题记“用笔全是楷则”似乎并不确切。此题笔画中明显有隶书的笔意特征,如“大”字撇的写法及“敦”字钩和捺的写法,具有典型的隶书笔意特征,非楷书典型的笔画写法。而评此题记“与百年后的唐楷已无大异”,则未免过于牵强。此题记依然为典型的魏碑特征,书写特征虽接近后来的唐楷,但笔画表现及书写与唐楷还是有一定的差别。唐楷更注重结构的严谨和笔画的法度,无论是以王羲之笔法特征为表现方式的初唐四大家楷书,还是以篆籀笔意特征融入笔画中的颜、柳楷书,都无不体现结构的端庄和严谨,而此题记显然在结体上更加灵活多变,加之还残留有明显的隶书笔意,因此此题具有明显云冈洛阳时期书写风貌,当为典型的魏碑体无疑。

五、云冈无纪年题记书法艺术风格

由于云冈石窟岩质不够坚硬,导致窟内岩石风化剥蚀严重,因此许多题记已经不能确定刊刻的具体时间。尽管如此,我们通过其书写风格将这部分题记认定为北朝时期的作品,是没有问题的。

《佛弟子造像记》(图10)、《弟子造像记》(图11)及《清信女造释迦像记》(图12)结体活泼多变,多有稚拙之趣。笔画空间疏密对比强烈,行气收方自然,笔画劲健,有隶书笔意。

图10 佛弟子造像记

图11 弟子造像记

图12 清信女造释迦像记

《七月造像记》(图13)及《为亡父造像记》(图14)笔画古拙雄强,劲挺浑厚,结构重心右倾,结体欹侧多姿,笔画粗细对比明显,疏可跑马,密不透风。整幅作品气息高古,气势磅礴,具有很强的视觉冲击力,为云冈题记中之上乘之作。

图13 七月造像记

图14 为亡父造像记

由此可见,云冈无纪年题记之书写虽各具特点,但总体风格大致相似,属于云冈洛阳时期“斜画紧结”、遒媚劲健的书风类型。因此,通过这部分题记的书写风格,我们可以大致确定其书写时间应该为孝文帝迁都后到东、西魏这个时间范围。这个时期的题记已经从平城时期结体的“平画宽结”转变为“斜画紧结”,结体普遍欹侧多姿,生动活泼,古朴而稚拙。笔画劲健挺拔,遒劲沉重,以圆笔为主,方笔为辅,笔画粗细变化明显,姿态万千,偶有隶书笔意,增添了作品的古朴气息。

综上所述,云冈石窟造像题记刊刻时间大体为三个时期,即北魏平城时期、北魏洛阳时期以及东西魏时期。

三个时期题记书写风格虽有差异,但却有着密切的关系。总体是按着书风从“古”到“妍”特征趋势发展变化。平城时期题记即为典型的平城魏碑风格,最主要的特征是结构为“平画宽结”,笔画浑圆厚重,隶书笔意十分明显,或被冠以楷、隶杂糅的书体特征。由于隶意明显,因此平城时期题记更具古拙之气。洛阳时期题记出现了两者书风样式,即延续平城时期书法特征及出现新的以“斜画紧结”之结体、以遒媚劲健之笔画为特征的风格样式。其书风已开始趋向新妍风格变化,平城时期古拙圆厚的书风特征逐渐不显。到了东西魏时期,题记书写延续着洛阳时期的风格特征,与洛阳时期差别不明显。

六、云冈造像题记的书法艺术价值

中国书法的魏碑体系,由北魏两个时期的书写风格特征组成,这两个时期为北魏政权建都平城后的平城时期(398—494年)和孝文帝迁都洛阳后的洛阳时期(495—534年)。孝文帝自幼受汉人冯太后熏陶,对汉文化产生了浓厚的兴致。称帝后,大力推行汉文化并加入到自己的执政方针中去。特别是迁都洛阳后,孝文帝全面实施汉化政策,导致迁都后的鲜卑族完全丧失了自己的文化习性特征。北魏王朝一改雄劲彪悍的风格而趋向柔弱。孝文帝的汉化政策不仅导致了北魏王朝的覆灭,同时也改变了北魏书法的书写风貌,由魏碑最初风格的雄强厚重、刚劲古拙转变成了遒媚妍美、精致典雅。如将平城魏碑《皇帝南巡之颂》与洛阳魏碑《元怀墓志》进行比较,二者的区别与反差便可一目了然。前者刚劲雄强,体现出鲜卑草原民族的强悍和力量;而后者柔美纤弱,毫无筋骨,正与汉化后柔弱的北魏王朝相符合。

虽然迁都后的龙门造像题记中依然不乏劲健之作,但整体已经开始趋于雕琢,从而失去了古拙厚重之气。这种刻意的雕琢体现在点画形态的刻意描画上。以最能代表龙门造像题记的“龙门四品”为例,四品书风大体相同,点画劲健,方棱刚劲,具有很强的力感美。但其点画却极尽雕琢做作之能事,笔画起笔普遍露锋尖刻,这些尖细刺眼的笔痕安放在刚健挺拔的笔画上显得花哨轻浮,极不协调,犹如猛将涂脂擦粉,不伦不类。“点”多书写成僵化的三角形,刻板做作,极不自然,从而削弱了笔画的浑厚及古拙之气息。另外,四品以方笔为主,侧锋书写,虽尚有劲健之力感,但已缺失了浑厚雄强的气象。

反观云冈造像题记,由于处在魏碑发源的平城时期,因此具有平城魏碑古拙雄浑、硬朗劲健的风格特征,无论是以“平画宽结”为结体特征的平城时期题记,还是以“斜画紧结”为结体特征的洛阳时期题记,其中所具有的强劲力量无不体现着鲜卑拓跋民族雄强彪悍的草原民族精神气质。又题记笔画中依然存有隶书笔意,因此题记笔画圆厚沉劲,古意盎然,绝非洛阳时期轻薄妍美的书迹可比。赵孟頫自画卷跋语说:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细。傅色浓艳,便自谓能手,孰不知古意既亏,百病横生,岂可观也!吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。”[9](P396)赵孟頫此跋着意说明古意对于作画的重要性。又赵孟頫有题《秀石疏林图》诗:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通,若还有人能会此,须知书画本来同。”由此可知赵孟頫将书画合二为一,以书入画。诗中的“籀”即为大篆,可见赵孟頫作画的古意来源于书法的古意,也就是说将具有古意的篆隶笔意加入到绘画中去。

饶宗颐先生在《论书十要》中说到:“书要‘重’、‘拙’、‘大’,庶免轻佻、妩媚、纤巧之病。”[10](P55)“重”、“拙”、“大”即代表书法中的力量、古拙及气魄之意,此三要素也视为书法的生命和灵魂,为书法极为重要之所在。而云冈造像题记的书风正与此三要素相符合。云冈平城时期题记自不必说,哪怕是风格改变的洛阳时期及东、西魏时期的题记,同样具备这三个要素。在中国书法史的楷书体中,将云冈造像题记视为“重”、“拙”、“大”风格的代表和典范,也是无可争议的。饶先生又说到:“学书历程,须由上而下。不从先秦、汉、魏植基,则莫由浑厚。所谓‘水之积也不厚,则扶大舟也无力’。二王、二爨,可相资为用,入手最宜。若从唐人起步,则始终如矮人观场矣。”[10](P55)此饶先生从学习书法的途径方面强调了学习书法应从先秦、汉、魏入手的重要性。而先秦、汉、魏的书法所体现的风格气质,即为先生强调的书法中的“重”、“拙”、“大”。

结语

云冈石窟造像题记历来关注者极少,名气和热度低于龙门石窟造像题记远甚,而龙门造型题记一度成为了魏碑体的最主要代表和最重要组成部分。随着平城时期的书法不断出现在大众视野,人们对魏碑也有了新的认识,开始接受和认可平城时期的书法,并将魏碑重新定义为平城时期魏碑和洛阳时期魏碑。云冈造像题记当为平城魏碑的重要组成部分,大体代表了平城魏碑的书法风格,从云冈题记书风的演变即可窥视平城魏碑书风的演变。平城魏碑处于魏碑的发源期,早于洛阳魏碑,因此平城魏碑体现出的古拙之气更优于洛阳魏碑,加之笔画中的篆隶笔意,从而形成平城魏碑古拙雄强、雄厚劲健的艺术风格。云冈造像题记刊刻时间经历了北魏平城时期、北魏洛阳时期及东、西魏时期,三个时期书风虽各有特征,但朴素无华的古拙之气如一,云冈造像题记所具有的“古风”恰恰是她与众不同之处和价值所在。