唐代丝绸之路上的饮宴游艺与娱乐

2022-05-03宗世昊

宗世昊,丛 振

(聊城大学历史文化与旅游学院,山东 聊城 252059)

近年来,随着敦煌吐鲁番文书的整理辑校与考古文物的出土,国内外对丝绸之路上的社会文化史研究逐渐增多。唐宋时期陆上丝绸之路于隋唐初年随着中原政局的稳定与唐帝国的兴起而逐渐兴盛,同时也可以将其按照大致方向分为南向丝路与西向丝路,酒文化在陆上丝绸之路的传播大致上也是按照这两种路径进行传播,在酒文化的诸多要素传播、交流中呈现出了中原与外域、边塞与内地不同文化之间的碰撞局面,特别是酒间的游艺更是呈现出独具一格的风采。

中古时期的饮宴活动席间必然会有一定程度的酒间游艺,酒间游艺可以帮助酒宴主办者活跃饮宴气氛,使饮宴者助长酒兴。这些酒间娱乐形式多样,是酒宴举办的余兴,但是绝不是附属品,而是酒文化在饮宴活动中的另外一种表现形式。酒在中国社会生活中已经不再作为一种单纯的饮料,更是一种人与人交际的媒介,一条人与社会交流的纽带,一种人自身情感表达的工具。唐宋时期丝绸之路上的人们在饮酒时往往还会进行一些体育或游戏,这些体育或游戏一般按照饮酒者参与程度可以分为互动式与观赏式两大类。除此之外,还有在酒席饮宴之间的掺杂着体育因素的舞蹈。在酒间游艺中,宾客们游玩或观赏这些游戏或体育项目为的是助长酒兴,饮宴游艺与娱乐在酒文化中的地位与作用值得令人关注。

一、情随境变的参与式项目

中古时期,不同场合对饮酒的礼仪要求也各不相同,丝绸之路沿线也是如此。敦煌等地区因远离中原核心区域,人们对礼仪的要求过于粗犷,酒席间的各种娱乐方式极为活跃。按照酒席饮宴的参与者的身份与数量不同,所游玩的游艺项目各不相同,游艺项目的不同亦可以显示出饮酒人群不同的文化倾向。

“隔座送钩春酒暖,分桃射覆蜡灯红。”[1](P69)一诗描绘了酒宴之中人们经常游玩的两种游戏——射覆与藏钩。射覆是将物品藏于布下,让人猜布覆下之物,猜错者饮酒;藏钩则是射覆玩法的另一类变种,藏钩最普遍的程序[2](P207)则是宴会参与人员分成两支队伍,一队将道具——钩相互传送,藏于一人之手,另一队则猜测钩在何人之手,猜错者要被罚饮酒。无论是射覆还是藏钩,其玩法核心是一队设置障碍难度,另一队则通过对方举止辞色来猜物品种类或所在,输者饮酒。因其玩法简单,且极具趣味性,在当时极度适合在宴饮时游玩,丝绸之路上宴饮活动也常常进行藏钩游戏来助长酒兴。岑参是著名的边塞诗人,可以透过其诗以观察丝绸之路上的酒间游艺项目。岑参西行敦煌时,参加敦煌太守之酒宴时作《敦煌太守后庭歌》,诗中写道:“城头月出星满天,曲房置酒张锦筵。美人红妆色正鲜,侧垂高髻插金钿。醉坐藏钩红烛前,不知钩在若个边。”[3](P44)敦煌太守于饮宴中酒酣之际,以红妆美人为伴,通过藏钩游戏以助酒兴。此种藏钩射覆酒间游戏具有很强的互动性,其对游戏技术无明显门槛,宴饮参与者都可参与。

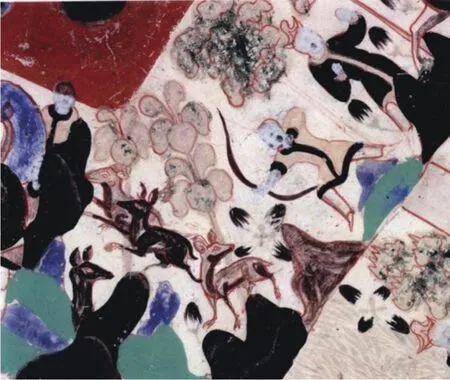

民间和军营里的饮酒活动更加趋向于放松,对酒间礼法的要求也不甚严格。因此,酒间游艺项目并不像官方饮宴时那样文雅,而是变得更加世俗化,也更具有竞技性。丝绸之路地处唐帝国之边疆,人民大多好武,精骑射等武功技艺在酒间也多竞技比武。如赌射即为丝绸之路上宴饮中最常举行的游戏之一。在敦煌文献P.3272中有“又众现射羊羯壹口”,[4]根据高启安先生的考证,此为敦煌归义军曹氏举办的宴饮中通过射箭这一种比赛进行赌赛,其赌注是一只羖羊。另外,在张鷟所著传奇《游仙窟》中也有在饮酒时“园中忽有一雉,下官命弓箭射之,应弦而倒”,“遂射之,三发皆绕遮齐”[5](P19-20)的情节,参照敦煌石窟壁画中对射靶和射猎的描绘(图1、图2),可见在丝绸之路的饮宴中的射箭既有射猎也有射靶。射箭在饮宴中往往还用来观赏射者的高超射术来对饮宴气氛进行活跃。射箭、赌射在丝绸之路宴饮游戏中属于对参与者的技巧能力有较高要求的一种,参加者无不是精于射术者。岑参在参加边将盖庭伦的军营饮宴时,盖庭伦与豢养的“一双美人”先是游玩樗蒲,在“红牙镂马对摴蒲,玉盘纤手撒作卢,众中夸道不曾输”[6](P198)之后,盖伦庭与麾下诸将骑马射猎,“枥上昂昂皆骏驹,桃花叱拨价最殊,骑将猎向城南隅,腊日射杀千年狐。”[6](P198)盖庭伦养有大量骏马,在席间欢饮之后于腊月之时狩猎白狐,更显是其游逸之乐。

图1 射靶 莫高窟第290窟(北周)[7](P12)

图2 射猎 莫高窟第296窟(北周)[8](P120)

在人数较少的饮酒活动中,赌双六、围棋等棋牌类也为丝绸之路上饮酒活动的常见游戏。唐传奇《游仙窟》中主人公与仙女对饮时,仙女十娘曾言“且取双六局来,共少府公赌酒。”[5](P11)饮酒不多时又“即索棋局,共少府赌酒。下官得胜。五嫂曰:围棋出于智慧,张郎亦复太能。”[5](P15)在人数不多的饮宴场合下,尤其是两人对饮时,往往会有一些棋牌类游戏来助酒兴。岑参在其政治生涯的很长一段时间内都仕宦于北庭、安西诸镇,他常与好友在饮酒中游玩弹棋等游艺。如天宝十五年(756年)所作的《与独孤渐道别长句兼呈严八侍御》中的“中酒朝眠日色高,弹棋夜半灯花落。”[6](P209)与天宝十四年(755年)的《北庭贻宗学士道别》中的“饮酒对春草,弹棋闻夜钟。”[6](P188)两首诗均作于岑参在北庭任安西北庭节度判官。岑参在诗中都描述了与友人独孤渐、宗学士等人饮酒道别时,游玩弹棋的场景。弹棋为二人对局,且诗中都有“夜半”、“夜钟”表示深夜时间之词,足见岑参所邀请进行游玩弹棋的极有可能是其深交密友。故笔者认为岑参在此时游玩弹棋是别有深意的,岑参虽是中原士大夫,仕宦生涯时间大半却并不在中原地区,往返仕于安西、北庭诸镇,其在诗中多有表达思中原故国之情,如“乡路眇天外,归期如梦中,遥凭长房术,为缩天山东。”[6](P111)加之天宝十四、十五年,安史之乱爆发,中原政局动荡,其思念之情更加异于常时。在与其好友宗学士、独孤渐等一干同为中原地区西行至此的士大夫们离别之时,游玩中原地区传入的弹棋游艺,无不有思乡忧国之情。莫高窟壁画亦有描绘私人聚会时游玩棋牌的场景,如莫高窟第159窟东壁门侧唐代《博弈图》(图3)中就描绘了数人参与博戏的场景,显示出博戏棋牌类游艺在丝路私人宴饮聚会中的流行。

图3 博弈图 莫高窟第159窟(唐)[9](P263)

此外,还有行酒令等文字互动游戏在饮宴中广泛存在。酒令的形式也不尽相同,上文中提到的《游仙窟》一书中,主人公在饮酒过程中与仙女十娘以指物作诗为酒令,以鸭头铛子、双燕子、酒盏、酒杓进行巡酒咏物取乐,此种酒间游戏玩法上类似于魏晋时期流行的曲水流觞,与曲水流觞不同的是,该种酒令无场地限制,以桌子作为场地即可。原本的曲水流觞就比较考验参与者的文化程度,指物作诗则更考验人的文化程度与随机应变能力,故其流行于文化修养较高的文人之间。

互动性酒间游戏要求饮宴者参与其中,又根据参与群体的文武、贫富、个人喜好等多方面的具体情况,饮宴者拥有许多不同的选择项,不同的群体基本上都能寻找到适合自己的游艺活动。互动式酒间游艺在饮宴中的地位是处于一种席间余兴的附属位置,是难以将其与饮宴本身剥离来认识。互动式酒间游艺往往带有明显的社交性,这种社交属性是因为饮宴本身除了能够饮酒取乐,在更多的情况下还有着社交的目的,人们在进行饮宴时,常常以酒间游戏增加饮宴时的趣味性,以这种游戏趣味增加在饮宴中人与人之间的情谊。

二、饮宴谈资的观赏式项目

丝绸之路上的酒间游戏除了需要饮酒者参与其中的游戏外,还有诸如百戏杂技、幻术等观赏性游艺可供席间观看。这些观赏性游戏往往不需要饮宴者直接参与,但这些游艺项目却又与歌舞极大不同,一般会突出表演的“奇”与“险”,而不是舞蹈的“美”,带有很强的猎奇性。表演的人员构成上大多数为域外胡人或受到域外杂技训练的人,如粟特九姓胡等,且以团队形式表演,如橦技艺人刘交的手下“有女十二甚端正”[10](P64-65)的表演团队,又如伎女石火胡“挈养女五人”[11](P1387)表演百戏。因为这些项目既需要表演者有足够施展的空间,也需要有能够容纳观赏的观众的场地,所以表演的场合多为官方举办的饮宴。不过,在部分权贵的家宴中也有时可见这种观赏式游艺。百戏所需花费也是数额巨大,寻常人家更是难以单独举办,如长安市民为了欢迎唐懿宗时的宰相刘瞻得以官复原职,“及其还也,长安两市人率钱雇百戏迎之。”[12](P385)一场规模尚可的百戏表演需要长安两市的大量普通市民集资,足见其花费之糜。

在官方举办的大酺或权贵举行的宴会上表演的游艺通常是百戏杂技,特别是一些难度系数高、惊险刺激的游艺项目。“角抵万夫,跳剑寻橦,蹴球踏绳,舞于竿颠者”,[13](P3284)如绳艺、弄丸、跳剑等。丝绸之路沿线地带的权贵、国王等宫廷府内通常会豢养一些百戏艺人,在大摆筵宴的时候令其表演助兴。元稹的《西凉伎》一诗中言道:“哥舒开府设高宴,八珍九酝当前头。前头百戏竞撩乱,丸剑跳掷霜雪浮。”[14](P74)描绘了哥舒翰在任安西都护时,在安西都护府中召开酒宴时有大量杂技百戏表演,其中诗中提及了“丸”“剑”两种游艺,应当指的是弄丸与跳剑两种抛掷杂技。《通典》中就记载了“梁有《长蹻伎》、《掷倒伎》、《跳剑伎》、《吞剑伎》,今并存。”[15](P3727)《三国志》则记载曹植及其门客文人曾“遂科头拍袒,胡舞五椎锻,跳丸击剑。”[16](P449)在传世文献关于百戏的记载中,弄丸与跳剑经常并列出现,可见是中古社会中常见的百戏项目。王玄策出使印度,国王在宴请王玄策时曾令宫廷艺人们为其表演五女戏以助兴,表演者“其五女传弄三刀,加至十刀。又作绳技,腾虚绳上,着履而掷,手弄三仗刀楯枪等种种关伎。”[17](P107)这种饮宴时观赏百戏在敦煌莫高窟可窥当时场景,如莫高窟第85窟的橦技图(图4)中,观看表演者居于下方,表演者一人独立于竖竿之上,另一人则以头顶竿保持平衡,周围亦有乐器伴奏。

图4 橦技图 莫高窟第85窟(唐)[9](P130)

这些权贵豢养的表演者所参与的百戏,通过感官上的刺激来推动饮宴中的觥筹交错。往往以“险奇”著称,稍有不慎表演者甚至要付出生命的代价。表演者的社会地位并不高,当权者可以随意打骂、转让这些伎人。《鞠氏高昌国时代粟特文买卖女奴隶文书》中就提到“因此沙门y’nsy’n以及子孙后代,根据喜好打她(女奴)、虐待、捆绑、出卖、作人质、作礼物赠送,想怎么样做都可以。”[18]参与饮宴的权贵们也只不过将其视作玩物,视其所表演的百戏为宴会的附属物而已。

教俗节日或赛祆时举行饮酒狂欢时也需要观赏式游艺来烘托氛围。粟特人在进行祆教的赛祆时,往往也会狂欢饮宴,如《安城祆咏》中言“版筑安城日,神祠与此兴。一州祈景祚,万类仰休徵。苹藻来(釆)无乏,精灵若有凭。更看云祭处,朝夕酒如绳(渑)。”[19](P68)在狂欢饮酒之余会表演幻术,“每岁商胡祈福”在“酣歌醉舞,酹神之后”,选择一个胡人为祆主来进行幻术表演,首先祆主“以刀刺腹,乱扰肠肚流血”,然后“喷水咒之”,人身体恢复如常。凉州的袄神祠“祆主以铁钉从额上钉之,直洞腋下,即出门,身轻若飞,须臾数百里。”[10](P65)其表现形式类似于莫高窟壁画中的飞天形象(图5)。《朝野佥载》评论其为“西域之幻法”,[10](P65)可见是一种幻术表演。这种娱神活动本身就需要疯狂式的舞蹈与祷告来彰显自己的虔诚,如通过支离肉体的幻术、各种各样的傩舞。在举行完以酒祭神、娱神的赛祆仪式后,人们就会把这种狂欢式的虔诚带入之后的饮宴中,选择饮酒以“自娱自乐”。不过,这种幻术表演仅仅停留在宗教信仰层面,世俗化的程度还稍显不足。比如表演的地点通常会选择在祆祠门前设宴表演,当时虽然旁观的市民众多,但能通过欣赏幻术以及狂欢饮酒的主体仍是信奉祆教的粟特人。

图5 飞天 莫高窟第172窟(唐)[9](P176)

世俗化较深的宗教节日或中原地区本土节日在举办祭典饮宴时,也往往会观看一些观赏式游艺项目。燃灯、观灯等项目因其有趣味性与观赏性,所以比较常见。如“(唐)睿宗先天二年正月十五、十六夜”,在长安的安福门外制作了一个巨大的灯轮,“高二十丈,衣以锦绣,饰以金玉,燃五万盏灯,簇之如花树。”[10](P67)美好的景象与节日的喜悦,让人们不自觉地沉浸在城市绚丽燃灯的美妙氛围里,饮酒作乐。如S.2832《诸杂斋文范本》记载的敦煌城中燃灯观灯时“灯笼火树,争燃九陌之时;舞席歌筵,大启千灯之夜”[20](P242)的场景,就描绘了当时丝路燃灯饮宴的图景。但如燃灯节观灯这样能够让众多群体参与饮宴的观赏式游艺在当时并不多见,且影响力着实有限。

这些酒间观赏式游艺项目虽然广泛存在于中古社会饮宴之中,但却是长期处于一种弱势地位,项目的表演者们也始终是一种“失语”状态。中国古代对各种职业都有严格的划分。人类学家乔健认为,中国传统社会中的乐户、乞丐、堕户等这些与良人身份、地位、职业迥异的人群是“底边阶级”。[21](P81)人们自然将这些提供观赏性项目的表演者视为低贱之人。另一方面经过丝绸之路上传入的乐伎舞者多为胡人,表演的吞刀、剖心等幻术节目,来自中原的士大夫观看之后也不免心中会有夷夏之防。这种心理层面上的畏惧与抗拒使得这种观赏性游艺活动发展空间有限,故而这种观赏式游艺项目往往也只是一种酒席上“奇技淫巧”式的表演,以满足观看者的猎奇心为主要目的,对于参与这些饮宴活动的人而言,其作用也唯有助长酒兴。

三、中古丝路的饮宴舞蹈

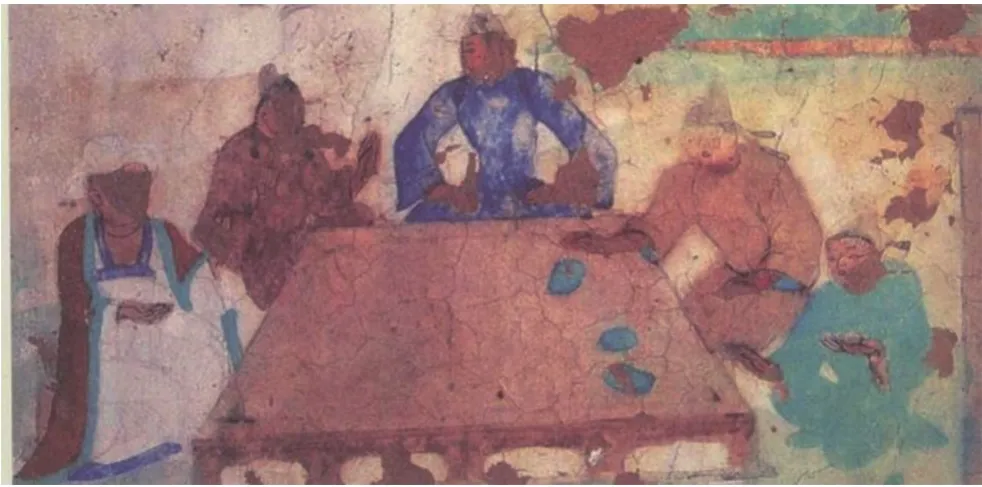

唐代是一个文化上持高度开放的朝代,在对待音乐上方面,唐初唐太宗李世民言:“乐在人和,不在音调。”[22](P242)西域各国在向唐王朝进贡时,进献了大量乐师歌伎。同时,中原的音乐舞蹈也传播到域外之国,印度的育日王在与玄奘的交谈中提及《秦王破阵乐》,[23](P109)在莫高窟第360窟中的野宴图中(图6),我们看到人们在饮宴席间,有人手持胡汉乐器奏乐,另有一人随乐踏足张臂而舞。这种中原与域外文化的高度交流与融合,对酒席间的歌舞也影响深远。这些歌舞不仅具有一定的音乐属性,还掺杂了一些体育或竞技的因素。

图6 野宴图 莫高窟第360窟(唐)[26](P152)

早在西汉武帝时期,张骞通西域后,西域的胡曲《摩诃兜勒》随丝绸之路来到中原,李延年在之后结合中原音律对此曲进行了改编,开胡曲华化之先河,在此之后,大量乐曲以及乐器经丝绸之路传入中原,有琵琶、箜篌、胡笳、羌笛、羯鼓等,大量中原故有的乐器也随之西传。进入唐代后,丝绸之路沿线地区在本地乐器占主流之外,大量接受外来乐器,唐代常见的乐器有琵琶、箜篌、鼓、笙箫、胡笳等,数量与种类众多,往往在音乐演奏中形成了“你中有我,我中有你”的局面。

唐人喜宴饮时奏乐歌舞的目的基本上为助酒兴。和中原地区类似,丝绸之路沿线地区的人们也喜欢在饮酒时演奏音乐,一般发生在胡商群体与军旅士卒中。如粟特人本身就是能歌善舞之民族,自演琵琶之类乐器不在话下,粟特商人在赛祆时饮酒狂欢,“琵琶鼓笛,酣歌醉舞”,[10](P65)在胡商们饮酒狂欢时演奏的乐器有琵琶、鼓、笛等,样式众多,胡汉皆有。另外,边塞中军旅饮酒往往也会奏乐,奏乐者的身份往往也是军人,“欲饮琵琶马上催”的场景为军中饮酒奏乐之常见。

在上层社会的正式宴饮中通常是主人家所豢养的乐伎奏乐,此为唐代通行之风。在丝路边镇上的上层官宦家宴亦讲究奏乐以助酒兴,边塞诗人岑参参加酒泉太守的家宴时,曾描述太守宴中乐伎“琵琶长笛曲相和,羌儿胡雏齐唱歌”[6](P219)的场景,亦可见琵琶与笛相互配合演奏为当时宴饮时奏乐不可或缺的乐器搭配形式。在宴饮时,往往还有酒间舞蹈助兴。这些舞蹈往往具有一些体育因素掺杂其中,尚且没有很严格的区别,如剑舞随着中原王朝军队、官员的西行活动,也来到了丝绸之路沿线地带。莫高窟壁画中就有大量《舞剑图》,如莫高窟第154窟东壁门北侧唐代《舞剑图》(图7)。岑参在酒泉太守举行的宴会中,曾观看酒泉太守本人剑舞助兴,并写下了《酒泉太守席上醉后作》一诗:“酒泉太守能剑舞,高堂置酒夜击鼓,胡笳一曲断人肠,座上相看泪如雨。琵琶长笛曲相和,羌儿胡雏齐唱歌,浑炙犁牛烹野驼,交河美酒金叵罗,三更醉后军中寝,无奈秦山归梦何!”[6](P219)

图7 舞剑图 莫高窟第154窟(唐)[9](P305)

丝绸之路的外来舞蹈最具盛名的是胡旋舞。胡旋舞本出于康居国,其舞蹈方式为“于一小圆毬子上舞,纵横腾踏,两足终不离毬子。”[25](P22)西域各国向唐朝进献了不少的胡旋舞女,《近事会元》记载开元六年“康居国贡胡旋舞女”,[26](P27)《新唐书》记载尸弃匿国“开元中献胡旋舞女”。[27](P6255)这一舞蹈在唐朝很受欢迎,甚至得到了唐玄宗的喜爱,安禄山亦通过饮宴中表演胡旋舞来赢得唐玄宗的信任。安禄山表演胡旋舞这一行为,不仅仅是一种政治性的表演,另一方面也说明了如安禄山这种胡人,在饮宴活动中往往也会自己上阵以表演舞蹈,敦煌壁画中描绘的胡旋舞有很多为两人对舞(图8),一定程度上也说明了胡旋舞也是一种饮宴中助酒兴的观赏性、竞技性两个属性皆具备的舞蹈。

图8 胡旋舞 莫高窟第220窟(唐)[24](P57)

除去胡旋舞之外,丝绸之路上或经丝绸之路传入唐朝的舞蹈还有胡腾舞、柘枝舞。其中,胡腾舞在唐宋时期众多舞蹈中应当最与饮酒有密切关系。胡腾舞起源于石国,由胡商经丝绸之路传入唐朝,表演者一般为男性舞者,表演方式为腿脚伴随音乐进行腾踏,所谓“扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏……环行急戚皆应节,反手又腰如却月。”[28](P3514)描绘的正是其表演场景。刘言史的《王中承宅夜观舞胡腾》一诗中在描述胡腾舞表演时写道“手中抛下蒲萄盏”,这一动作我们可以解读为舞者表演前的祝酒行为,应该是域外表演人员民族旧俗。“酒阑舞罢丝管绝。”[28](P4552)胡腾舞的表演一直到了酒席的结束。而在《全唐诗》中的另一首描写胡腾舞的诗歌——李端的《胡腾儿》,则描绘了胡腾舞者表演时“醉却东倾又西倒”[28](P3514)的场景,虽无法确定舞者是饮酒后表演,还是故作醉态以舞蹈。但是,胡腾舞助长酒兴,活跃酒席气氛的作用是可以肯定的。

在饮酒活动中观赏歌舞,其根本目的是宴饮主人为宾客助长饮酒的兴致,但往往也会有额外的作用。就表演者的形式而言,有饮酒者自己表演与乐师乐伎舞者表演两种,前一种表演往往是一种释放天性,注重参与性,饮宴参与人员或歌或奏或舞,且饮宴主客之间、宾客与宾客之间都进行一定程度的互动,通过这种良性的互动,既增加了几分娱乐色彩,增加饮酒时的乐趣,又提高了饮酒的社交属性,促进人际关系在饮酒的过程中的良性增进。同时,在众多宴饮活动中存在着的乐师舞者们的表演,在一定程度上增强了民族之间的交流。白居易之《琵琶行》描写的是饮酒作别之场合,“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。”是唐宣宗李忱写在白居易身后之言,意在表明白居易诗句的影响之大,来自丝绸之路上的“胡儿”都会吟唱白居易的《琵琶行》。

结语

酒文化本身是极其复杂的,而唐宋时期的丝绸之路酒文化更因为它得天独厚的条件,更具有一些特质。丝绸之路酒文化在一些侧面表现出中外文化的交流融合,具有很明显的异域风情。作为饮宴之余兴,酒间的娱乐既有观赏性的歌舞游戏,亦有互动性的舞蹈游戏,形式多样且适合不同场合,体现出时人