论云冈第6-11窟的宗教意义

2022-05-03员小中

员小中

(云冈研究院,山西 大同 037004)

云冈石窟第6窟坐落在石窟群的中部(图1)。远处眺望,窟前依山的阁楼没有通到山顶,比上部摩崖山体略低一些,而且两者不在同一立面。这样,阁楼顶部就有了一块平地,成为约20m的高台,台上另有一小阁楼及十数个摩崖窟室。这个直观现象并不被大多数人关注。笔者数年前曾思考过这种外观的形成原因,[1][2]但都没有合理的解释。近年,凭着得天独厚的条件,对佛教造像以及佛经的深入理解,借助控制测量成果,现在认识到,第6窟的营造,不仅是云冈最为华丽的洞窟,也是设计者对佛传故事阐释最完美的杰作。其突出的表现就在6窟平台上方的“罗汉堂”(第6-11窟)与6窟的位置关系。

图1 第5、6窟外景

1987年编号的第6-11窟(图2),俗称“罗汉堂”。坐落在6窟正上方的抱厦式阁楼后。因被阁楼遮挡,真容难见。其窟口与山崖壁在同一立面,整窟开在1m多高的台上。平面椭圆形,横宽约7m,纵深约4m,高约5m。穹窿顶,顶部前半早已坍塌,木阁楼顶接构其上。窟内造像为一坐佛二菩萨像。佛和菩萨间,后代补塑的比真人略大的迦叶、阿难二弟子像保存完好,壁面上悬塑的小坐罗汉像掉落得寥寥无几。东西胁侍菩萨敷泥彩绘剥落处,露出北魏石质的雕刻。从仅可见的主佛发髻所饰水波纹看,与6窟上层立佛发髻纹饰一样,两者属同一时期的作品,大概没有差错。

图2 第6-11窟外景、内景

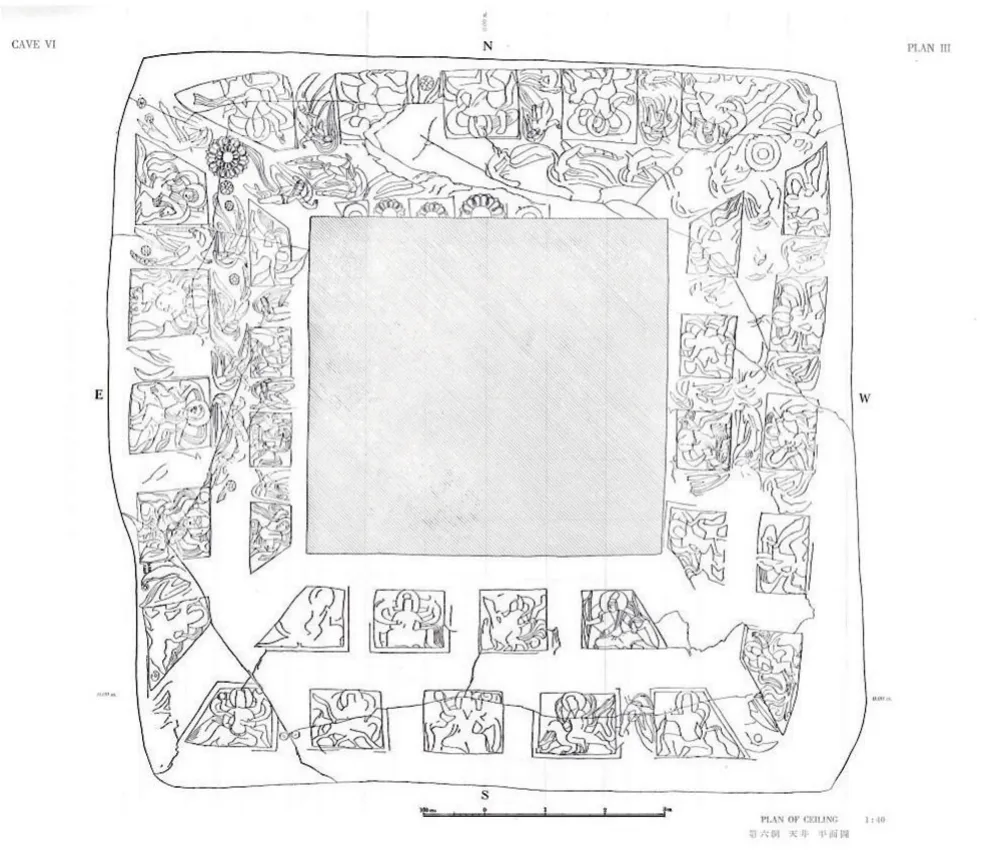

第6-11窟整体感觉窟口大,壁面开阔。因后代在窟内塑罗汉众多而得名罗汉堂。北魏以来,无人提及和研究此窟开凿的初衷,以及与6窟的关系如何。甚至把此窟与东面的晚期补刻小龛混为一谈。2008年,我们通过现代控制测量技术,测出了它与第6窟的平面位置关系图,才揭开它的神秘面纱。原来,第6-11窟内的坐佛端正地坐在了第6窟的塔柱中心上方约5m之处。如果说这是一种巧合,那么也是一种故意的巧合。应该说是一体化的设计所致。经笔者实地观察并结合佛经描述,认定第6窟与第6-11窟设计新奇、合二为一,共同表达了佛教“三十三天”(即忉利天)的奇妙结构。第6-11窟表达的是佛陀在忉利天为母说法的胜景,是第6窟佛传故事完美收篇。

一、中心塔柱是须弥山的象征

中心塔柱式窟来自印度和中亚石窟。新疆克孜尔石窟、敦煌莫高窟中有不少洞窟属此形制,但早于北魏的不多。云冈的中心塔柱窟既有继承也有创新。东部1至4窟可以说全为塔柱窟,加上第5-28窟、第6窟、第11窟、第13-13窟、第39窟等,共有9座中心塔柱窟(3、4、13-13等窟未完工),占主窟总数的五分之一。在完工的5个塔柱窟中,1、2、11、39四个窟塔顶有龙和须弥山形象,这是云冈中心塔柱窟的创新之处。关于须弥山的描述早在西晋沙门法力、法炬译的《楼炭经·阎浮利品》里就有了。[3](第1册23,P277)后世屡有相关新译,但对须弥山的描述是一致的。简言之,须弥山是一个小世界的中心。有一个日月的世界叫一个小世界,一千个小世界叫小千世界,一千小千世界叫中千世界,一千中千世界叫大千世界,合起来叫三千大千世界,也叫娑婆世界。大千世界的中心还有须弥山王。大千世界从成到灭的一个周期叫一大劫,内分成、住、坏、空四个中劫,每个中劫里又各有20小劫,住劫的20小劫内有8劫是过去,11劫是未来,释迦在第9劫内成佛。就是说一个大劫内只有住劫才有佛出现。根据小劫内人寿增减换算,小劫时间段约1660万年,中劫约3.33亿年,大劫约268.8亿。我们现在所处大劫叫贤劫,前一大劫叫庄严劫,后一大劫叫星宿劫。由此可见佛教的宇宙观的广阔时空。释迦为了让众生脱离苦海,降身于阎浮提,①《释迦氏谱》降阎浮洲迹第二:“阎浮提中。迦毘罗国最在地中。四观何族贵盛即知释迦第一。甘蔗苗裔圣王之后。五观往缘。即知白净王过去有缘。正真可为父母。又知其母寿命足满。十月生已。七日便即命终。菩萨尔时为欲广利诸天。故现五衰相又现五瑞一光照大千。二地十八相动。三魔宫隐蔽。四三光不明。五八部震骇。于时诸天见是两相。具问菩萨。菩萨尔时答言。当舍此天生阎浮提。诸天闻已咸慕久住。菩萨答曰。生无不死爱合必离。诸行无常寂灭为乐。我生释种出家成佛。当为众生建大法幢。竭烦恼海净八正道。设大法会请诸天人。汝等亦当同飡法食。诸天闻已咸喜愿生。”(《大正藏》第 50册2041,第88页)现身说法,展现爱恨别离,修戒降魔,示现生死寂灭。这些事迹也就是第6窟中心塔柱和壁面上所表现出的佛传故事。

可见,佛教中的须弥山是非常重要的山,石窟造像中自然不能少了须弥山的形象。云冈第1、2窟塔柱须弥山式设计尤为突出,上端外阔,形成上大下小塔顶,顶上刻着连绵的山峦形象代表须弥山,每面有二龙王盘绕。龙盘绕须弥山在佛经里有相关描述,②(西晋)沙门法立、法炬译:《大楼炭经》卷第五《战斗品第十》:“尔时,难头和难龙王,以身绕须弥山七匝,而震动须弥山,以尾搏扇大海,其水跳上至须弥山边,三百三十六万里,忉利天即知阿须伦欲来与天战斗。”(《大正藏》第1册23,第301页)在第10窟明窗、拱门之间的须弥山腰缠绕二龙即是另一形式的例证。在第39窟塔顶,也有龙盘绕须弥山的形象。第6窟继第1、2窟之后开凿,规模更大、寓意更强。塔顶虽无龙王形象,但塔四周有三头四臂手托日月的天人的形象,与第10窟须弥山两侧的阿修罗王形象相同。云冈第9、10窟,第11窟,第12窟,第39窟顶均有阿修罗形象,这与佛经《长阿含经》《大楼炭经》中均记载阿修罗宫居须弥山四周的大海水底的情况有所不同。经中也有阿修罗与帝释天所统领的三十三天交战的记载,在云冈造像里变为和睦相处的近邻。无论如何,云冈很多的阿修罗形象表现在窟顶,代表着一种天人的身份。从更高级的形式反映了塔柱即须弥山的象征。通天接地的塔柱被设计者巧妙地比做佛教小世界的中心——“须弥山”了。四周的回廊走道与那须弥山周围环绕的“七山八海”多么相似(图3)。

图3 须弥山示意图

6窟门口四天王像(后世改塑)还可能寓意着此窟是“四天王天”所在,即佛经中的欲界第一重天。

二、窟顶天人是“观三十三天”的禅观题材

第6窟顶部,塔柱四周,雕刻着骑各种瑞兽的天人和舒相坐姿的阿修罗王等形象,共32身(图4)。南、东、西三面各有9身,北面较窄,刻有5身。这种布局与经中描述的忉利天四面各有8身天人的情况不同,但总数量相同,只是工匠灵活应用,减少了北面的数量。其中18位舒相坐姿,另14位跨骑瑞兽。舒相坐姿中有8位四臂天人,其中东面、南面各有1位三头的四臂天人。瑞兽有马、牛、狐、狗、孔雀、狮、虎、雁等。前人的研究中,只认定是表现天界的“仙人骑乘”。没有对这32身天人作何解释。笔者认为,作为营造者来说,每一处雕刻内容都是有含义的。这32身天人也同样。从数量来说,很容易联想到32天。

图4 窟顶天人图

“三十三天”在诸多佛经中有相关描述。梁沙门僧旻、宝唱等集《经律异相卷第一》中记述,三界诸天分为“欲界、色界、无色界”。欲界又分为六天:

“四天王、忉利天、炎摩天、兜率天、化乐天、他化天、魔天。四天王居须弥四埵,皆高四万二千由旬。忉利天居须弥山顶,有三十三天宫。王名释提桓因,身长一由旬衣长二由旬。广二由旬衣重六铢”。[3](第53册2121,P1)

隋天竺三藏闍那崛多等译十卷本《起世经·三十三天品》:

“诸比丘!须弥山王顶上,有三十三天宫殿住处,其处纵广八万由旬……于彼城内,为三十三天王更立一城,名曰善见,其城纵广六万由旬……善见城内,有三十三天聚会之处,名善法堂,其处纵广五百由旬……”[3](第1册0024,P341)

由经中描述,可知三十三诸天在须弥山顶上,是欲界第二重天,这也是忉利天所在。可以说三十三天和忉利天是一体双名。“释提桓因”即帝释天,他居住在须弥山顶中央的善见城,为三十三天之主。佛教相传帝释天曾率领诸天与阿修罗王大战,后来帝释天皈依佛陀,信奉佛教,并率诸天以牛头栴檀为佛陀及诸罗汉建造重阁讲堂,并以各种卧具和美食供养佛陀及其弟子。

观三十三天也是禅观的内容之一。大魏婆罗门瞿昙般若流支译《正法念处经卷第二十五观天品第六之四》:

“复次比丘,观于持戒,若有离于持戒智慧,不得生天。彼以闻慧,见持戒者生于天中,受天快乐。以有智故,命终退时,不堕恶道。以何等戒,有几种戒,生于天中。以何相生,见七种戒,化生天中。有上中下,不杀生戒,生四天王处。不杀不盗,生三十三天。……若受不杀不盗戒,生三十三天,身量色力,富命转胜。”……“如是比丘,观四天王天已,观三十三天所住之地,及观业行。以何业故生三十三天,彼以闻慧,见三十三天所住之地……”[3](第17册0721,P142)

云冈第6窟顶雕刻的天人,位置既符合经中说的须弥山顶,也符合禅观三十三天的要求。只是有一天宫暗含塔顶之中。

三、上部平台和两窟平面位置关系证实三十三天的一体化设计

佛经对欲界(未断除七情六欲的世界)两重天的描述,使我们不由得想起5、6窟顶上的平台。第5窟的大像、第6窟的塔柱都在此台面以下。他们完全可以做的再高再大些,山体的石质也没有问题,却没有那样做,为什么?第5、6窟是云冈中期开凿的皇家工程,从设计到施工应该是严谨的。故意留出的窟上平台,就是为表现欲界二重天的大胆设计,用来表现须弥山顶。

这样,顶上的第6-11窟(罗汉堂)的问题就顺理成章、迎刃而解了。佛经描述的三十三天中心有善见城,城内有善法堂,帝释天所居也。经科学测绘,第6-11窟正在6窟塔柱上方,坐佛正坐在塔心位置。这样的关系显然是故意而为,表现的就是第三十三天宫,与6窟顶三十二天宫一起组成忉利天圣境。第6-11窟所在平台,就是寓意着欲界的第二重天——忉利天。今天我们从阁楼东侧的阶梯登上平台,会有豁然开朗、别有洞天的感觉。

用这样的理由来解释平台的存在,恐怕再合适不过了。如果理解为营造过程中的设计更改,则难以自圆其说。现状结合佛经描述是最好的解释,解读佛经是与古人设计思想沟通的唯一桥梁。

第6-11窟前的小阁楼为清代重建。透过崖壁更早的构建痕迹,可以感到早先的建筑可能比现在的更加宏伟。这也符合经中帝释天“以牛头栴檀为佛陀及诸罗汉建造重阁讲堂”之地的描述(图5)。

图5 第6-11窟与6窟平面关系图、立面关系图

四、忉利天说法是第6窟佛传故事圆满的结尾

既然平台上方为忉利天所在,阁楼后是善法堂,那么堂上端坐的是谁呢?阅读相关佛经①光绪乙巳四月八日集成于净业禅室释永光敬录并书《华严经》三十九品:“升须弥山顶品者。表如来威神力故。十方一切世界。一一四天下阎浮提中悉见如来坐于树下。各有菩萨。承佛神力。而演说法。靡不自谓恒对于佛。尔时世尊。不离一切处菩提树下。而升须弥。向帝释殿。时天帝释。在妙胜殿前。遥见佛来。即以神力。庄严此殿。置普光明藏师子之座。其座悉以妙宝所成。十千层级十千金网种种庄严。十千太子十千梵王前后围遶。十千光明而为照曜。尔时帝释。奉为如来敷置座已。曲躬合掌。恭敬向佛。唯愿哀愍。处此宫殿。实时世尊。入妙胜殿。十方一切世界中。悉亦如是。又以十偈赞佛功德行愿。如经自具。”(《卍续藏》第9册0242,新文丰出版公司,1993年,第315页)得知,是释迦,而不是帝释。佛在忉利天安居三月,专告文殊菩萨把佛母摩耶夫人请到此处,为母说法,解脱生死牢狱,得须陀洹果②(梁)沙门僧旻、宝唱等撰集:《经律异相》卷第七诸释部·摩耶生忉利天三:“佛升忉利天。入欢喜园。在波利质多罗树下。三月安居。放毛孔光照大千界。诸天子等不知何缘。佛告文殊。汝诣我母道我在此。愿母暂屈。往自摩耶。摩耶乳汁自流。若是悉达。当令汁入其口。两乳汁出。远入佛口。摩耶欢悦。普地震动。诸妙华果非时敷熟。即语文殊为母子来欢喜安乐未曾如今。俱往佛所。佛遥见母曰。身所经履与苦乐俱。当修涅槃以求永离。摩耶一心五体投地专精正念结使消伏。佛为说法即识宿命。得须陀洹果。即白佛言。生死牢狱今已解脱。大众咸曰。愿一切众生皆得解脱。广化天人大有利益。三月将尽。告鸠摩罗。汝今可下至阎浮提。如来不久当入涅槃。时众愁恼。我不早知不久涅槃。世眼将灭。何其苦哉。帝释使诸鬼神作三道宝阶。摩耶垂泪。于是而别。足蹑宝阶。梵王执盖。四天侍立左右。四部大众歌呗赞叹。天作伎乐充塞虚空。散华烧香至阎浮提。”(《大正藏》第53册2121,第1页)。《杂宝藏经卷》第五《佛于忉利天上为母摩耶说缘》也讲了此因缘。在《杂宝藏经》里,我们了解到,佛为母说法是为了母亲“世世无难、自致成佛”,是敬“孝”的举动。

佛经中还描述,佛在忉利天使神通力,接地藏菩萨为母摩耶夫人说《地藏菩萨本愿经》,①(唐)沙门实叉难陀译:《地藏菩萨本愿经》卷上《忉利天宫神通品第一》:“如是我闻:一时,佛在忉利天,为母说法。尔时,十方无量世界,不可说不可说一切诸佛,及大菩萨摩诃萨,皆来集会。赞叹释迦牟尼佛,能于五浊恶世,现不可思议大智慧神通之力,调伏刚彊众生,知苦乐法,各遣侍者,问讯世尊。是时,如来含笑,放百千万亿大光明云………尔时,释迦牟尼佛告文殊师利法王子菩萨摩诃萨:‘汝观是一切诸佛菩萨,及天龙鬼神,此世界,他世界,此国土,他国土,如是今来集会,到忉利天者,汝知数不?’……文殊师利白佛言:‘世尊!若以我神力,千劫测度,不能得知。’……佛告文殊师利:‘吾以佛眼观故,犹不尽数。此皆是地藏菩萨久远劫来,已度、当度、未度,已成就、当成就、未成就。’……文殊师利白佛言:‘世尊!我已过去久修善根,证无碍智,闻佛所言,即当信受。小果声闻、天龙八部,及未来世诸众生等,虽闻如来诚实之语,必怀疑惑,设使顶受,未免兴谤。唯愿世尊,广说地藏菩萨摩诃萨因地作何行?立何愿?而能成就不思议事。’……佛告文殊师利:‘譬如三千大千世界,所有草木丛林,稻麻竹苇,山石微尘,一物一数,作一恒河,一恒河沙,一沙一界。一界之内,一尘一劫,一劫之内,所积尘数,尽克为劫。地藏菩萨证十地果位已来,千倍多于上喻。何况地藏菩萨在声闻、辟支佛地。’文殊师利!此菩萨威神誓愿,不可思议。若未来世,有善男子、善女人,闻是菩萨名字,或赞叹,或瞻礼,或称名,或供养,乃至彩画、刻镂、塑漆形像,是人当得百返生于三十三天,永不堕恶道。……尔时,诸世界分身地藏菩萨,共复一形,涕泪哀恋,白其佛言:‘我从久远劫来,蒙佛接引,使获不可思议神力,具大智慧。我所分身,遍满百千万亿恒河沙世界。每一世界,化百千万亿身。每一身,度百千万亿人,令归敬三宝,永离生死,至涅槃乐。但于佛法中,所为善事,一毛一渧,一沙一尘,或毫发许,我渐度脱,使获大利。唯愿世尊不以后世恶业众生为虑。’如是三白佛言:‘唯愿世尊不以后世恶业众生为虑。’……尔时,佛赞地藏菩萨言:‘善哉!善哉!吾助汝喜。汝能成就久远劫来,发弘誓愿,广度将毕,即证菩提。’……”(《大正藏》第13册412,第777-779页)此经不仅讲给佛母,而且讲给阎浮提州的广大众生。②《观众生业缘品第三》:“……尔时,佛母摩耶夫人,恭敬合掌,问地藏菩萨言:‘圣者!阎浮众生,造业差别,所受报应,其事云何?’……地藏答言:‘千万世界,乃及国土,或有地狱,或无地狱,或有女人,或无女人,或有佛法,或无佛法,乃至声闻、辟支佛,亦复如是。非但地狱,罪报一等。’摩耶夫人重白菩萨:‘且愿闻于阎浮罪报,所感恶趣。’地藏答言:‘圣母!唯愿听受,我麁说之。’佛母白言:‘愿圣者说。’……尔时,地藏菩萨白圣母言:‘南阎浮提罪报,名号如是:若有众生,不孝父母,或至杀害,当堕无间地狱,千万亿劫,求出无期。若有众生,出佛身血,毁谤三宝,不敬尊经,亦当堕于无间地狱,千万亿劫,求出无期。若有众生,侵损常住,点污僧尼,或伽蓝内,恣行淫欲,或杀或害,如是等辈,当堕无间地狱,千万亿劫,求出无期。若有众生,伪作沙门,心非沙门,破用常住,欺诳白衣,违背戒律,种种造恶,如是等辈,当堕无间地狱,千万亿劫,求出无期。若有众生,偷窃常住财物谷米、饮食衣服,乃至一物不与取者,当堕无间地狱,千万亿劫,求出无期。’……”(《大正藏》第13册412,第779页)地藏菩萨讲了阎浮提人各种罪状及相应受到的惩罚。最后,佛陀出来为大众说了好话,嘱咐地藏菩萨,不管众生功德大小,都要救拔,使其脱离苦海。哪怕是只念一声佛名、一菩萨名、一句一偈大乘经典。③《嘱累人天品第十三》:“地藏!是南阎浮提众生,志性无定,习恶者多,纵发善心,须臾即退,若遇恶缘,念念增长。以是之故,吾分是形,百千亿化度,随其根性而度脱之。地藏!吾今殷勤以天人众,付嘱于汝。未来之世,若有天人,及善男子、善女人,于佛法中,种少善根,一毛一尘,一沙一渧。汝以道力,拥护是人,渐修无上,勿令退失。复次,地藏!未来世中,若天若人,随业报应,落在恶趣。临堕趣中,或至门首,是诸众生,若能念得一佛名、一菩萨名、一句一偈大乘经典。是诸众生,汝以神力,方便救拔。于是人所,现无边身,为碎地狱,遣令生天,受胜妙乐。……尔时,地藏菩萨摩诃萨胡跪合掌,白佛言:‘世尊!唯愿世尊,不以为虑。未来世中,若有善男子、善女人,于佛法中,一念恭敬,我亦百千方便,度脱是人,于生死中,速得解脱。何况闻诸善事,念念修行?自然于无上道,永不退转。’”(《大正藏》第13册412,第789页)

据此,佛在忉利天说法意图明确。既为佛母拔苦,又为大众解难。主要是对阎浮提大众范围服务。这与前文说的“中心柱窟象征须弥山”的说法相合,佛就是在须弥山顶忉利天为母说法。3个月之后,佛陀将下降至须弥山南面的南瞻部洲阎浮提,彼时帝释天使神通力为佛陀搭建了金、银、琉璃三道宝阶,佛陀告别佛母,在梵王和众天簇拥下,降生到阎浮提,开始了下一个自觉觉他的成佛历程。

第6-11窟体现了佛陀在“忉利天为母说法”这一故事内容,是6窟佛传故事完美收篇。隐在第5、6窟阁楼间的三座石雕塔柱,正是佛陀从忉利天下降至阎浮提(我们所在的世界)的“三道宝阶”。作为塔的形式,层层向上,紧靠崖壁,确实与阶梯的形象接近,只是具有更宏大的象征含义罢了。

当我们重新审视第6-11窟,它不再寂寞无闻了。端坐在这里说法的佛陀,可以说是整个第6窟的核心和灵魂所在。塔庙窟内殿堂般的世界里,所展现的庄严绚丽中的各类天人神祇,以及朝拜在此的芸芸众生,都是佛陀在末世之时,请求地藏菩萨护佑的大众。佛陀伟大的救世思想就在此处体现,这就是第6-11窟的宗教意义。