汉代篆书装饰化造型研究*

2022-02-24王凯旋许梦雪河北美术学院

王凯旋 许梦雪(河北美术学院)

一、装饰化书法

装饰,最普遍之美术也,装饰性书法一般会被化为“俗”的行列与所谓的“雅”相区分,正统类书家不屑为之,但是,装饰性书法作为一种别样的艺术形式,依然在固有的领域生存着。装饰性书法源于因形见义的象形基础,汉字在发展的过程中,不断受到人们审美趣味的影响,从而不断衍生新的书体,书体的发展演变是书写性与装饰性共同所主导的,其中,书写性起着关键的作用,但在一定的特定场合中,装饰性起着主要的作用,如秦书八体中的“虫书”等。基于装饰化书法遵循形式美的要求,装饰性书法大致分为两种,其一是表现出笔画的形状;其二是附以装饰物进行修饰。第一种类型基本上是保留了汉字的固有写法,不增加或者删减笔画,只是可以加强了某些笔画的装饰性元素。主要表现在伸展笔画使其更加修长,如中山王鼎铭文;或是加粗金文的笔画形态甚至形成阔笔,如大盂鼎铭文中“王”“天”“氏”“土”等字的装饰性笔画。第二种则是在基本笔画的基础上,附加以装饰物,有的直接在笔画上添加,有些在字形外再附加装饰性图案,装饰物主要有动物、植物等物象,如龙文、鱼文,虫文等,其装饰性手法主要是把笔画处理成物象,从而形成龙书、鸟篆、蝌蚪文等。装饰性书法的历史,最早出现于商周时期的金文,春秋至战国时期,文字各异,装饰化书写趋于普遍,在兵器以及大量的铜器铭文上,出现了许多装饰化的书法,秦国大一统之后,秦国实行书同文的文化政策,最终形成了秦篆体,至于汉代装饰性书法发展领域越来越广泛,书法形制从瓦当文字、汉代砖文到篆书碑额,都具有极强的装饰效果。

二、汉代篆书装饰化的形制构成

两汉是中国文字演变与书法发展及其重要的时期,多种书体共存且相互影响,文字从古文字时代向今文字时代跨越,书法艺术开始走向自觉化,在小篆的发展体系当中,汉篆具有特殊的历史地位,一方面汉代篆书继承了秦篆的衣钵,为后世认识秦代篆书提供了重要的参考资料;另一方面汉代篆书亦受到了古文字书体和新兴书体的冲击,风格化更加丰富多样,在汉代篆书当中,以装饰性笔法为主要表现元素的篆书风格,以瓦当、砖文和碑额书法为代表。

(一)瓦当文字

瓦当是中国古代建筑的主要部分,是瓦筒顶端下垂的特定部分,瓦具有圆弧陶片,用于覆盖瓦顶;目前所能见到最早的瓦当是陕西陈村出土的西周半圆形瓦当,瓦当应建筑构件的功能需要而产生,随着经济文化的发展,一些重要的建筑物趋向于装饰化,砖瓦也在发展中不断趋向于装饰,所以,出现了图像瓦当、文字瓦当、汉代是中国历史上瓦当文化最为繁荣的时期。

瓦当是集书法、绘画、工艺于一体、是集艺术性与实用性于一体的历史产物,早在北宋就已著录,北宋王辟之著《蝇水燕谈录》中载:“秦武共作羽阳宫,在凤翔、宝鸡市陈仓区界,岁久不可究知深处。元祐六年正月,直县门之东百步,居民权氏池得古铜瓦五皆破,独一完瓦。面径四寸四分,瓦面隐起四字,曰羽阳千岁,篆字随形为之,不取方正,始知即羽阳宫旧址也”为记述古瓦之始。之后,黄伯思在《东观余论》提及:“近有长安民献秦武公羽阳宫瓦十余枚。这是有关古瓦的最早记载。早期的瓦当属于图案与图像类瓦当范畴,至西汉时期,才出现文字类瓦当文字,相比秦代,汉代瓦当更多以文字装饰文字,数量从一字至十多字不等,多为阳文,内容主要有宫殿、记事、吉语等类,其中,吉语类最多,且以圆形瓦当为主,如“千秋万岁”“长乐未央”“万寿无疆”字体一般使用通用且象形性较强的篆书。

图1 长乐未央

图2 长生无极

从字体上来看,汉代的瓦当文字为了适应空间形制的需要,字形结构与笔画在一定的程度上存在简化的处理,具有十足的随意性,如“长生无极 ” “与天无极”的“极”,“木”字旁删去,改为“亟”。“千秋万岁”的“岁”出现了减笔,只得留一个大 致的字形。此外,另有些鸟虫类瓦当,如1980 年陕西华阴汉京师仓遗址出土的千秋万岁瓦当,作鸟篆,“千”字一横弯曲,下增饰留点,上作鸟头,使“千”字如一张翼之鸟。“秋”也有鸟头装饰,四字笔画也多绕曲,瓦当中心也作一鸟形。

图3 千秋万岁

图4 永受嘉福

另有“永受嘉福”瓦当,文字用蔓草状线条组合而成,华美流动,极富装饰性。从字形结构与来看,汉代瓦当随势赋形,用笔圆转与方折并用,参差有致。康有为《广义舟双辑》云:“又秦、汉 瓦当文,皆廉劲方折,体亦螺扁。学者得其笔意,亦足成家”。瓦当上的文字,一般都是技法比较娴熟的能工巧匠书就,因此,在布局结构上设计巧妙。章法上极尽变化之能事,整体上气韵朴厚、古意盎然。文字瓦当的大量出现,不仅完善了瓦当艺术,也反映出当时社会经济思想意识。用于装饰物的瓦当,在表现文字特征之外,辅之以图案等装饰性意味的元素。

(二)砖文文字

所谓砖文,即为刻在或者模印在砖上的文字,砖是中国古代建筑的主要材料,夏朝时就已经有“治土为砖四周于棺”,目前已知的最早砖文是战国时期的,当时只是戳印的小印记,至西汉时期已经趋于普遍,武帝时期,砖文的形式与内容出现多元化的发展态势,至东汉魏晋时期趋于普遍,唐代以后逐渐衰落。因为砖是用于古代建筑装饰之用,而篆书本体屈曲盘旋的结构特征,所以,古代的砖文以篆书的应用最为广泛。

对于古代砖文的研究,早在宋代金石学兴起之际,就已经受到广泛的关注。宋代赵明诚《金石录》录有“阳朔四年砖”一种,洪适曾著《砖录》二卷,录有东汉“永平八年砖”等十一种汉代砖文,清代乾嘉时期金石学兴盛,古代砖文成为文人士大夫的重点研究对象,出现了张廷济、陆增祥、吴大澄、吴昌硕、罗振玉、王振铎等热衷于古代砖文的收藏家和研究者。

砖作为最初的铺地砖和壁砖当时只是为了起到美化装饰建筑的作用,为了适应这种需要,通常会对汉字进行夸张变形,对结构线条进行调整,有时候甚至为了追求美化效果,以至于破坏汉字的构造,从汉字改变成图案的形式,人为的美化汉字的线条及其空间的构成,强化其规律性和秩序性。比如,西汉时期的《万年砖》,是目前已知较早的采用装饰性手法的砖文。空间处理对称均衡、统一协调。以及二百多年的东汉的《永初四年砖》、东汉《建宁三年砖》等将装饰手法进一步发展,使文字与边栏整体结合的手法。1983 年于内蒙古准格尔旗出土的“长乐未央”汉砖,其四周以乳针装饰,字体盘曲环饶富于装饰,“央”字处理成“英”,此类者应属鸟虫书一类。

此外,如《千亭砖文图释》中所录的“奇文砖”“古篆花纹”等也富有装饰性。四字以田字形界栏隔开,这些砖文是汉代砖文当中最为常见的一种,一般多为阳文篆书,印文出现的较少,字形在适应汉砖形体和结构上急剧变化,极具富于装饰化的效果,是装饰化砖文中的典型代表。装饰化发展到极致,存在诸多破坏汉字的基本构造的现象,如东汉时期“永初四年砖”和吴“五凤元年八月砖”的端面“万岁两字”已经令人无法辨识,于砖文特有的装饰风格之外,其他的如“鸟虫篆”“芝英体”等装饰化书体,在砖文书法中也时有出现。

(三)碑额文字

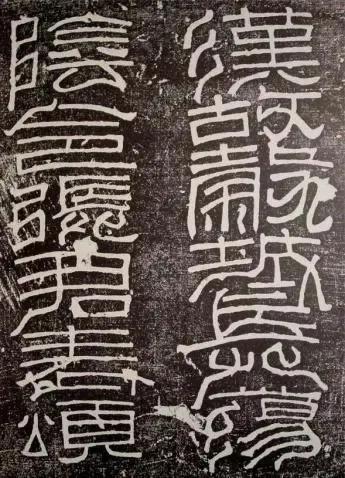

图5 张迁碑碑额

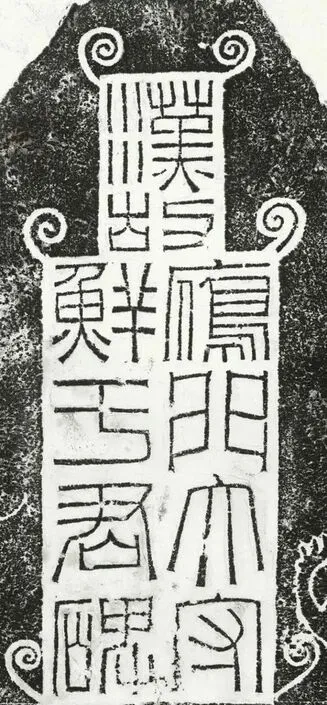

图6 鲜于璜碑额

汉代碑额书法有隶书和篆书两种,其形体的流变主要变现在篆额上,篆书在汉代,其实用性渐渐为隶书所替代,其装饰性却越来越强。《后汉书·张衡列传》记载:“阳嘉之年,复造候风地动仪,以精铜铸,员径八尺,合盖隆起,形似酒樽,饰以篆文、山龟、鸟兽之形。”故汉代碑额等庄重场合,多用装饰性较强的篆书。

碑额篆书与传统篆书不同,首先由于碑额书法的空间相对狭窄,所以碑额书法在整体上必须随形部署,其次也必然影响到单字字形结构的势态,字形结构或方或圆,或长或扁、同时相互穿插,与秦篆书严谨整饬的书法风格相比,字势形态显得更加自由烂漫。再者,受隶书的影响关系,碑额篆书在笔势上存有明显的隶书意味,同时,在体势上采用了缪篆与悬针转的笔画特征,因此,更极具装饰性,汉代的篆书碑额风格多变,由于碑额字数偏少,故其字体较大,笔法变化清晰可见,书法代表性的有《张迁碑额》 《华山碑额》 《白石神君碑额》《鲜于璜碑额》 《孔宙碑额》 等,在当时书家所书的个体篆书书体,都可以在碑额中找到关联,《孔宙碑》此碑额与华山庙碑额书风相似,体态娴雅,用笔偏向匀停,起收笔圆润饱满,含而不露。《西狭颂》和《韩仁铭》题额笔势流畅多变,转折处化圆为方,结体沉稳生动,是汉篆中的精品力作。《张迁碑》碑额字体是汉代缪篆体,此类书体是篆书向隶书过渡时期的书风,是汉代篆书中的神品。汉代时期毛笔比较小,书写匾榜必须将笔画盘曲环绕而来增强其表现力。碑额通夹《张迁碑额》,此碑额纯以隶法写篆,起收多为方笔,方圆体势兼备,结体茂密严谨,变化丰富,章法上字与字盘旋交错,表现出强烈的动态。刘江先生评价《张迁碑额》曰:“此额篆外形方或扁方,而结体线条在方正之中,时穿插一下屈曲流水之线,并展放”。《华山庙碑》风格上趋向于秦篆,姿态多变,用笔婉转流畅、收笔多垂露意,有强烈的提按顿挫,属于“垂露篆”的代表,也是秦汉装饰化风格的篆书。总之,纵观汉代碑额书法的发展规律,汉代碑额书法有实用目标之意,其装饰性表现除了章法设计随形而施之外,书法本身的装饰性也很考究。

三、装饰性书法的价值意义

中国书法是书写性与装饰性相结合的产物,一方面它遵循了汉字书法的发展规律;另一方面又发挥了汉字书法的装饰功能,所以,装饰性书法的价值意义主要体现在:

(一)积极发挥汉字书法的功能美

“功能美”出于美学概念是我国著名美学家李泽厚先生于20 世纪五十年代所提出的概念,“功能美”虽然是现代美学提出的新概念,但是并不是在当代社会才出现的,而是人类在与自然社会相互通的过程中产生的,汉字书法起初是出于实用价值来考量的,人们在实用书写的过程中,不断地将笔画和结构做得越来越规范,而且出现了不同的形态,这便是书法的实用功能美。

(二)为汉字书法艺术创作发展拓宽路径

书法艺术创作,是书法家独立从事书法创作的艺术性劳动,创作的过程需要书家博采众长,通过不断积累笔墨语言,形成自己的艺术语境,书法艺术的创作是汉字实用性书写的再升华,书法艺术的创作需要不断创新,从艺者必须拓宽自身的学习路径,不断地在传统中汲取艺术创作的营养元素,而且汉字书法的装饰化特征运用了实用性和艺术性两种书法元素,因此,研究汉字书法的装饰化语言,对拓宽书法艺术创作的途径大有裨益。“书为心画”是西汉时期的文学家扬雄在《法言·问神》中提出的思想观点。该观点作为书法创作与研究的重要理论指导,对后世书法的发展有着深远的影响,并经常被各个时期的书画家所引用。在后世的书法论著中,多沿用了“书为心画”的理论内容,并将其与书法创作的精神和艺术审美相关联,突出强调创作主体的心灵与书法创作之间紧要的契合关系,甚至认为内“心”是创作之源泉,在进行创作的过程中,心灵境界能够进一步凸现书法创作和欣赏的整个过程。文章以书学精神和审美意识为研究视角,对“书为心画”这一理论进行了历史追溯和理论分析,以期为当代的书法研究与作品创作提供相应的内容参考。