淡与生审美分析董其昌书法艺术中

2022-02-24马亮西安外国语大学

马亮(西安外国语大学)

“董其昌作为明代后期一位杰出的书画艺术大师,他在书画、收藏、鉴赏以及书画理论方面均有突出贡献。他在书画方面追求『淡雅』的审美情趣,以及『先熟后生』的书法理论,对后世产生巨大的影响。他将恬适悠然的心境通于书画,强调『眀心见性』,追求自然、淡雅、秀丽之美,其作品在很大程度上是和他的人生观相契合的,与其所崇尚的清淡无为和淡雅朴真的心境相得益彰。探寻董其昌的书法审美情趣的形成原因,对于个人书法风格的形成具有很大的借鉴意义。”

董其昌(1555—1636),字玄宰,号香光、香光居士,明朝后期大臣,书画家、书画理论家、鉴藏家,明代南直隶松江府上海县董家汇人。出身一介寒衣,历经万历、泰昌、天启、崇祯四朝,官至南京礼部尚书,崇祯九年,卒,赐谥“文敏”。

明代书画艺术是在宋元传统的基础上发展演变而来,是中国的书画艺术史上一个很重要的阶段。明朝书法艺术是继承蓬勃发展的宋元帖学而来,同时,也是集魏晋唐宋元大成之时。由于明朝是元朝灭亡后汉族人在华夏大地上重新建立起来的王朝,整个社会充满了民族自信心,致使大明建国初期,前元大批遗民文人积极入仕。随着社会经济的逐渐稳定,文化艺术也很快得到恢复,以地区为中心的名家与流派也逐步出现。在经历了元末明初社会不稳定,经济、政治、文化尚未完全复苏的时期,书法艺术尚未形成自己的特色,到了明代中叶,以沈周、仇英、文徵明、唐寅为代表的“吴门画派”崛起,文人画派主流逐渐占据画坛,同时,文人书法也进入繁荣时期,出现了李东阳、吴宽、沈周、张弼、张骏、祝允明、文徵明、王宠一大批书法大家,作为明代后期的书画领袖董其昌,他的书法艺术就是在这样的书画沃土中形成的。

董其昌是明朝万历后期一代卓越的书画家、收藏家、鉴赏家以及书画理论家。在名家辈出,百花竞艳的书法史上,能开宗立派,对后世产生巨大影响的寥寥可数,董其昌便是一人。董其昌作为明末文人书画艺术的集大成者,他不仅擅长书法绘画,而且精鉴赏,通禅学。康熙、雍正以及乾隆前期都极其推崇他的书法,他的书法影响了明末至清三百余年,即使清代中期阮元、邓石如等所倡导的碑学兴起,也无法完全取代他的书法在清代的影响。在书法上,董其昌极其重视临习古贴,由颜真卿、虞世南上溯钟繇、王羲之,参以李邕、杨凝式,浸淫于苏轼米芾,遍临诸家。在吸取和总结前人的书写技法和书法成就基础上,同时承继了江南文人飘逸俊秀、流利俊美的书风,开创出了淡雅疏朗、秀中藏拙、拙中寓秀的独特书法艺术风格,终成一家。

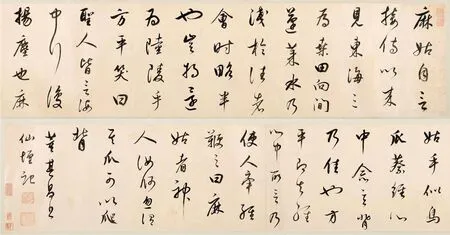

在长期的书画实践中,董其昌逐渐体会到书风最高意境是淡与生。董其昌所追求的淡,与明代中后期文人士大夫所追求的恬淡、悠然闲适的志趣是分不开的。明代中后期政治波谲云诡,党派林立,社会矛盾越来越尖锐,致使晚明的心学和玄悟极受文人的青睐,几乎成为文人士大夫精神世界不可缺少的部分,恬适悠然,淡雅无欲的精神追求,也渗透到了他们的人生境遇、政治生活、艺术观念和艺术实践中,裹挟其中的董其昌不可能不受影响,他亦官亦隐,通过顿悟的方法,对心性进行修炼,实现“眀心见性”,洞察到人生的底蕴和玄悟的真谛,自然天真、简淡朴素、质朴无华,以求达到空灵澄澈的心理境界,这些对于自身心性的修炼,与艺术审美有许多相似之处,董其昌把这一心性的修炼运用到书法的美学追求中,这一美学追求自然而然地也渗透到他的书法创作过程中,对于“淡”审美情趣的追求正是在这样的心境下形成的(见图1)。

图1 董其昌节录颜真卿《麻姑仙坛记》

对于清淡无为和大道至简的追求,正是他自我心境和人格精神的体现,是人情性的反映,董其昌所追求的“淡”正是这一性情的体现,只有平静恬适的心境,才有书法创作中“淡”的审美情趣。他对“淡”的书法审美情趣追求是多方面的,“古淡”的用笔,“平淡”的结体,“清淡”的墨法,“疏淡”的布局,这样的审美意蕴,几乎涵盖董其昌中后期所有行草书作品,包括在其绘画作品中的题跋。

“古淡”的用笔是董其昌在遍临诸家以及读帖,用心感悟历代大家的用笔和寒暑不断地临池而体悟得到的。他在临智永禅师《千字文》时领悟到,起笔和收笔时最能训练用笔技巧,起笔时顺其自然,不留痕迹按笔而下,细致自然,精巧入微。董其昌对于米芾的推崇是极力的,可以从《论书贴》 《墨禅轩说寄吴周生》 《临米芾方圆俺记》 《酒德颂》等大量书法作品中看到,对米芾书法的推崇及临习,他从米芾的书法中参悟到,书写前成竹在胸,重视整体气韵,同时兼顾细节的完美,章法布局平淡而不失险绝,用笔提按顿挫沉着痛快。这样的体验和领悟上至王羲之,下到欧阳询、虞世南、陆柬之、颜真卿、徐浩、李邕、柳公权、杨凝式、苏轼等,不断从古贤的书法中参悟“古淡”的用笔。

“古淡”的用笔一定是需要“平淡”的结体来体现的。在字的结构安排上,董其昌并没有故作奇异怪态,反而显得很“平淡”,但是在结字内部却讲究细致精微,寓险绝于平正,含姿态于典雅,在造型上,紧密富于动势,疏密得宜,在变化中求得均衡。董其昌在字的结体上,吸收了李邕的欹侧趋势之法,主张以势为主,以奇为正,不仅能放纵,而且能收束。他又汲取米芾的书法的结体特点,以态势为重的观点,横画起笔露锋,按捺画与竖勾收笔时按拂与扬起,以及抑左扬右的倾斜字势,字的起笔往往颇重,到中间稍轻,遇到转折时提笔侧锋直转而下,重墨有时在起笔,有时在落笔,有时却在一笔的中间,处处隐含着米芾结体之态势。同时还参以欧阳询、徐浩、李邕等家特色,结体“平淡”中不失文雅,结构上极尽完美,正体现了其“宁见不足,不使有余”的主张。

“疏淡”地布局和“清淡”的墨法,是董其昌书法审美情趣最直观的表现,董其昌年轻时有机会获观杨凝式《韭花帖》,此时董其昌正处于书法学习“瓶颈期”和突破转化的阶段,能观赏到《韭花帖》对其“疏淡”的书法布局风格有着重要的意义,终其一生来看,这件作品对董其昌“疏淡”的章法布白风格的形成,有着不可忽视的启蒙意义。董其昌一生多次临习杨凝式书法,他对《韭花帖》体悟颇多,他说:“古人论书,以章法为一大事,盖所调行问茂密是也……”而纵观书法艺术史发现,对于疏朗的布局杨凝式是有的独特的审美情趣的,他的《韭花帖》被后世誉为“天下第五大行书”,不仅是因为深得魏晋神韵,更是因为冠绝古今的疏朗而散淡的布局审美,董其昌几乎全部吸纳了这一优点,简淡疏朗清旷的字距和行距,使其书法气韵疏而不显零散,旷而不露空怯。作品在布局气势上,浑然天成,挥洒自如,给人以一种神采焕然之感,从而形成了萧散简淡、清高气远的特点。

中国书法中用墨意识的形成与发展,经过了十分漫长的过程,古人在习字作画方面非常重视对墨法的研究和总结,但喜用淡墨且对淡墨研究造诣极深的人却很少,董其昌在淡墨上的创新和研究,在书法史上是具有开创性的贡献,极大丰富了中国书画的墨法和笔法语言。董其昌“清淡”墨法也受前代书家墨法影响,但他没有简单继承前人的用墨,他在书写用墨时很讲究,追求淡逸清秀、一片清光,生气奕奕,始开淡墨一派。而这种淡雅清润的色调也正符合其审美趣味,淡而不薄,光华四溢,这一独创使董其昌形成了独具特色的笔墨情韵。董其昌认为“字之巧处在用笔,尤其在用墨,然非多见古人真迹,不足与语之窍也”,“运笔贵在能提得笔起,提笔不等于少墨,饱墨切忌重按,按则秾肥臃肿”,“用墨,须使有润,不可使其枯燥。尤忌秾肥,肥则大恶道矣。”其作品中的用墨非常清爽利索,墨色纯净透明,墨色清秀温润,浓而不深,枯润兼备,淡然萧索。书写时从心运笔,笔锋飘落之际,墨之浓淡任于自然,清润之间,神采焕然。

书法艺术创作的基本要求就是要熟练,但熟极便流于“俗”,“俗”则表明个人面貌不多。由于长时间的临摹学习前代诸家,对于先贤们书法他是烂熟于心的,但一味地求“熟”,一定会落入窠臼,不免流俗,解决俗气就得以“熟”谋“生”,实现由“熟”到“生”的嬗变。就“熟”而言,在书法书写方面基本是必需的,同样在前代的书论和书评中,书论家也常以“熟”或“精熟”来对书家的书法成就和艺术造诣加以评判。讲到书写功力,几乎都是讲究精熟,如王羲之曰:“凡书贵乎沉静,令意在笔先,字居心后,未作之始,结思成矣。”,唐代张怀瓘《书断》和孙过庭《书谱》分别有“精熟神妙,冠绝古今”和“心不厌精,手不忘熟,若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞。”这样的论述,羊欣曰:“家之衣帛,必先书而后练,临池学书,池水尽墨。”,欧阳修《试笔》:“作字要熟,熟则神气完实而有余”,苏轼说:“笔成冢,墨成池”这些论述都是强调书法作品要想神定气足,必须要精熟,强调的是集量至熟的过程。当然董其昌也认为“熟”的这一基本要求是必需的,但他更认为“熟”后需要进入“生”,大力提倡“字可生”,他认为:“画与字各有不同,字可生,画需熟,字可熟后生。”。他的这个“生”实际上就是他书法美学追求中的“新”,也就是不墨守成规后的创新,进而极大地开拓了他的视野,彻底从古法的束缚中解放出来,去创造自己的新意,他的行草书作品中经常巧妙的藏着楷书或行楷的字,单个草字里面又有章草和隶属的笔法,生拙但又不失气韵,古拙但又充满味道,同时对书法的用笔、用墨也进行了开拓,强化中锋用笔,笔力含蓄,线条浑圆,具有弹性,含蓄秀润,极尽“颜骨赵姿”之美。

当然他提出“生熟观”还有其时代原因,自元初至明中期实际都是以赵孟頫为宗的,即使到了明中叶文徵明这样的大家,也无法摆脱赵字的影响,长时间为一派或者一种风格的影响,审美容易产生疲劳,人人争相学习,纷纷仿效,久而久之就让人感到厌烦,加之蓬勃的资本主义萌芽使文化人艺术平民化,董其昌提倡“字可生”符合时代的发展,迎合了大众的审美需要,“诗有盛中之变,书亦随之。”崇尚自然山川是中国古典美学生命的源泉,将山川河流云雾流动之美作为胸中丘壑造化之源,将崇尚自然、朴素、率真之美,反对雕饰、造作之风的审美融通于艺术创作之中,将内心彻底静化,使自己的心灵率真纯洁,犹如赤子明镜,期盼自己的精神透彻,毫无做作,自然而自由,“清水出芙蓉,天然去雕饰”。这也是中国艺术长期追求的最高、最理想的境界,董其昌便是这个境界最忠实的追随者,这不仅是种美学追求,也是一种精神。

董其昌在书法上形成了自己秀雅恬淡,秀中藏拙艺术风格,这一风格带有强烈个人特点。他对书法审美情趣的追求,对明末至20 世纪初期,甚至于当下的书坛均产生了广泛而深远的影响,特别是清前中期“宗董学懂”一百余年,加之董其昌当时极高的社会地位和广泛的交游,直接或间接受董其昌的影响甚广,产生了很多董其昌书法的追随者,他们在书法领域有自己独到的建树,譬如,他的好友陆深、陈继儒及其“云间书派”书家们,他们都或多或少受到了董其昌的影响。董其昌及其友人和他的学生共同努力开创了“华亭书派”,经过他们的不懈努力和探索,最终成为能和文、祝为首的“吴门书派”媲美的书法流派。董其昌以后学其书法风格的人数不胜数,上至帝王下至士大夫文人,对其书法极其青睐,但是,少有人能达到他的水平,突破他的樊笼。董其昌的书法艺术特色与审美追求,对当时及后世产生了重大的影响,具有重要意义。明末清初书画家们,其书法洒脱率真,清逸虚灵,恬淡之气盎然,基本都以董其昌为师,山水、书法均宗董其昌,深受董其昌的影响。董其昌书法审美几乎笼罩了他之后几百年间的书坛,特别是清前期,由于康熙皇帝酷爱董书,到处搜集董其昌的遗墨古迹,上有所尚,臣下模仿,纷纷响应,学董之风遂盛极一时。

书法艺术是极具文化内涵和人文修养的,蕴含着极高的审美情趣,不仅需要深入传统精心研习,还需要书法家本身自我心性的不断修炼,没有深厚的文化功底和娴熟技法,大谈书法创作形式创新是不可取的,纵观书法史我们很清楚地看到每一个有影响的书法大家,都是需要从传统和先贤们那里汲取有价值的营养,先学习书法的“法”,兼容百家而后成家。虽然时代发展了,但是,对于书法艺术的审美要求,从古至今的都是一致的,以丑为美、故作怪态、哗众取宠书法的创作实践过程是不会有任何积极作用的。