生态学视域下湘西花瑶挑花传承与创新探究*

2022-02-24陆垚怀化学院

陆垚(怀化学院)

一、引言

湘西花瑶挑花是湖湘传统织锦文化代表之一,是我国重要的非物质文化遗产。花瑶挑花在漫长的历史过程中,根据时代的变迁、民族的迁徙、地域的特点,不断汲取各民族的文化,创造、传承了丰富、质朴、灵动的花瑶挑花织锦艺术。花瑶族是没有文字记载的民族,这些具有历史意识和文化情感内涵的图案、色彩、技巧已成为花瑶族向世人展示民族特色文化和审美价值的重要载体。

1866 年德国生物学家海克尔(Haeckel,Emst)提出“生态学是研究生物及环境间相互关系的学科。”表明艺术的产生和发展与生态环境有着密不可分的关系,每个地域的生态环境(地理环境和社会文化环境)滋养出不同的民族特色。不同地域的同一民族同样因为生态环境的不同民族特点会有区别,而同一地域不同民族民族特点则会有千丝万缕的关联。本文主要是借助生态学的概念与方法,对外部因素(社会、资源、环境)和内部因素(民族、信仰、审美)两方面交流融合等多方面的关系,从而揭示湘西花瑶挑花织锦艺术形成、发展的根源和规律,进一步探究湘西花瑶挑花传承与创新的方式方法。

二、湘西花瑶挑花与自然地理环境的关系

自然地理环境是花瑶族生存的物质基础,其社会生活由适应、改造自然地理环境而产生,对花瑶族社会文化产生、审美和艺术实践活动有着必然的联系。花瑶族居住于湘西地区武陵郡一带,丘陵地貌,多崇山峻岭,山势绵延起伏,山地、丘陵、盆地等地形复杂多变。由于地域偏南,整体气候湿润、温暖,但花瑶族长期居住在地形复杂的悬崖与山顶,温差较大,因此,居民最需要方便增减,并具有防寒保暖功能的服饰。复杂的地形使得花瑶族耕地不足,生产力低下,无法种植织布的原材料,花瑶族以购买或以物易物的方式换取布匹加工成衣服,由于布料有限,花瑶挑花成了增加衣裙的厚度的最佳选择。

武陵郡一带属于亚热带四级分明、物种丰富,终年适宜植被生长。花瑶挑花的原型,都是丛林可见的各类花鸟虫兽,经过自发的艺术创作和特殊表达,形成最终的质朴灵动的效果。其中,花瑶族独有的挑花图案“石岩花”,则是由勤劳的花瑶族妇女在山间劳作时发现石头上青苔纹路非常美丽,立马在衣裙上挑出美丽的花纹。花瑶挑花的产生不仅是为了增加衣裙的厚度达到解决防寒保暖的方法,也是花瑶族人生产生活与审美活动结合的实践活动,逐渐形成独特的民族艺术文化。

三、湘西花瑶挑花与民族风俗的融合

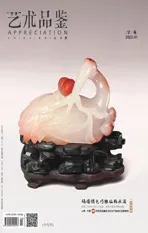

湘西花瑶挑花与日常生产生活环境的融合。花瑶族长期生活在危机四伏的山林,耕种技术较低,生产生活对自然依赖度较高,因此,花瑶族对自然有着天然的崇拜。一是对日月星辰的喜爱。农耕时期,农作物对阳光需求高,太阳能提高农作物的存活率和产量,同时,太阳寓意着强大的力量。花瑶族生活环境贫困,一天的劳作后常常是披星戴月回家,月亮和星星作为丛林里唯一的照明,在花瑶族人心里有着重要的作用。对月亮和星星的喜爱,也是见证花瑶族人浪漫性格的重要特征。二是对大型动物的喜爱。花瑶挑花最重要的部分是裙子上的图案,常常采用对称的形式。图形大多为大型的动物场景,如“豹纹”“老虎纹”“蛇化龙纹”(如图1)。对大型动物的喜爱是对其力量、勇猛的希望和对年幼的孩童寄予健康、平安。三是对生活中常见动植物的形象提取。经调研发现,花瑶挑花大多数的纹样原型是生活中随处可见的动植物,他们认为这些动植物是自然赋予的,是与人类共存的关系,是长期以来民族认同的部分。

图1 小老虎配石岩花(调研时拍摄实物)

湘西花瑶挑花与民族发展历史的融合。传统花瑶族的历史是我国历史进程的重要组成部分,为了中华民族的历史文化的传承不断地进取。花瑶族传统的“黄瓜纹”就是对民族保护传承下来的纹样。据花瑶族人口述,花瑶族参与近代中国人民探索救国之路,为中华人民共和国的建立贡献力量,出现记录历史事件场景的纹样,如“小红军骑马图”“元帅”等纹样。

湘西花瑶挑花与民族风俗的融合。花瑶族等大型活动都离不开挑花服饰,比如,花瑶族的对歌节代表的“对歌定情”纹样和代表婚礼的“打滔成婚”纹样;花瑶族盘王传说的“盘王升殿”纹样等等。在历史发展的过程中,花瑶族与各民族风俗文化不断地融合,出现了许多寓意相同的吉祥纹样,如“龙凤呈祥”“哪吒闹海”等纹样。

四、湘西花瑶挑花与各民族传统文化的关系

湘西花瑶挑花与苗、侗、土家、瑶等民族传统文化的关系。有专家学者认为湘西花瑶族的先民曾与九黎、三苗有密切的关系。花瑶族属于瑶族分支,挑花中传承了“盘王升殿”等具有民族传统文化特色的图案,同苗、侗、土家、瑶等民族同样,在挑花中喜爱鲜艳的色彩,由于历史环境和居住环境相似,织锦艺术中具有同样的艺术原型。但湘西武陵一带的花瑶族,还具有鲜明的自身民族特征。一是花瑶族人喜欢更为鲜艳的丝线进行挑花。花瑶挑花所用的彩色丝线为当时最艳丽的丝线,经调研发现,在现代,花瑶族人偏爱机器制作的尼龙彩线,他们认为颜色更加鲜艳且保持持久,符合她们传统的审美需求。二是主图为黑白两色搭配。虽然在帽子、裙边、绑腿等以鲜艳的彩色装饰,但是裙子的主图根据民族传统,一定是采用黑底白线或似黑的深蓝白线进行挑花。三是挑花审美的区别。苗、侗、土家、瑶等民族善织锦,侗族的侗锦可将图案织入布中,苗族的苗绣细小精致逼真,而花瑶族图形以大为主,在大型的动物或场景内部和周边点缀小挑花填充,挑花的面积布满整各裙面。由于花瑶挑花采用的“十” “X”针法,图案造型更为简单、抽象,给人以质朴、憨态可掬的美感。

湘西花瑶挑花与汉族传统文化的关系。在自古以来,中华民族均以汉族传统文化为主,不仅因为汉族传统文化具有很强的包容性,而且汉族文化作为历史以来的主流文化是社会沟通交流的主要媒介。由于生产生活的需要少数民族不断与汉族进行贸易交流,慢慢增加了对汉族传统文化的了解。汉族传统文化作为统治阶级的学习的主流文化,少数民族为在封建社会获得更多的话语权和生存空间,会让年幼的族人学习汉族的传统文化,来参与族内的建设和发展,甚至参与封建科举考试,这批深悉汉族文化的少数民族族人,也成为族内的中流砥柱,从而影响着本民族的传统艺术。花瑶挑花中,有汉族文化中的“卍字纹”“龙凤纹”等,都证明了花瑶族与汉族文化的融合。

五、生态环境背景下湘西花瑶挑花与现代技术融合的情况

现代,社会技术的不断革新,信息传播的高效,经济发展的迅猛,文化需求的增长,使作为中华民族重要的民族文化代表之一的花瑶挑花,不断地寻求生存和发展的空间。为此,花瑶族人经历了长期、多次的尝试,并取得一定的成效。

第一,传统技艺的保存。花瑶族以奉兰香非遗传承人为代表的挑花传承人,与当地的大、中、小学建立挑花课程、讲座的培养模式,加强青少年挑花技艺的培养。但由于挑花技艺的学习是枯燥且长期的过程,青少年的培养方式有待多元化。第二,传统服饰的保存。近代,由于经济的需求,花瑶人不断走出大山走进城市,他接受新的知识信息,不断改变观念、审美方式和生活习惯。民族服饰不再是必要的生活用品,民族服饰作为民族历史文化的重要部分,花瑶族把民族服饰作为婚丧嫁娶等民族重要重大活动的必需品。由于各民族相互通婚,仍旧存在挑花服饰需求日渐减少的趋势。

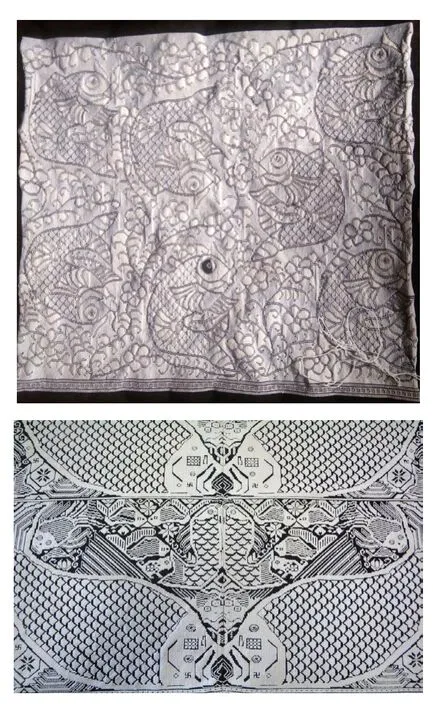

第三,传统挑花的再设计。一是传统的花瑶服饰中帽子是以挑花布在头顶缠出倒斗笠的形状,不仅难缠且耗时长,后改良为竹制骨架,再附上挑花布,形成了现代美观的新式挑花帽。腰带也是同样的方法,简化了穿着的烦琐过程,保留了挑花艺术的美感。二是20 世纪80 年代时期,花瑶挑花跟据当时的电影电视图像信息、画报、新年画及各种印刷图像影响,进行了风格上的转变。这种转变以模仿图画为主,更易掌握,却失去了挑花本来模仿自然的抽象设计过程,画面呆板、疏密关系混乱,扼杀了花瑶挑花双面成画的技艺(如图2)。

图2 上图为80年代设计的新式挑花鱼纹,下图为传统挑花鱼纹(调研时拍摄实物)

六、生态环境背景下湘西花瑶挑花传承与创新的探析

自然环境改变下挑花艺术的传承和发展。人口需求的增长和经济发展的需要,丛林茂盛、物种丰富的武陵山一带生态环境慢慢被人类开发,技术的革新使得人类活动范围加大,自然物种日趋减少,直接影响着花瑶挑花艺术的来源。当代社会,我国大力实施环境保护政策,深化“金山银山就是绿水青山”的理念,提倡人与自然和谐共处的生活方式,使得武陵山一带逐渐恢复往日的生机,但物种的恢复与增加需要一个长期的过程,还需我们不断地努力,为挑花艺术创作提供更多的自然源泉,保护已有挑花样式,创作新的挑花造型。

社会环境改变下的挑花艺术的传承和发展。一是经济发展下挑花人力资源的不足,导致技艺传承危机。为传承挑花技艺,组建传承人培养班,但是,学习过程长,效益产出慢,多数年轻人还是选择外出务工或者开展其他产业。我们需要强化政策支持,对传承人培养、大中小学挑花课程设置加大资金投入,并完善相关培养制度。二是工业化技术对花瑶挑花的推进。花瑶挑花已开始产业化发展,部分花瑶人接受、认可机械化生产的挑花服饰,但是机械生产的挑花图形较为呆板,难以传承双面成画的技艺,因此,大部分花瑶人依旧认为手工制作的挑花服饰,才是具有民族传承的服饰。为此,我认为机械生产和手工制作可以作为两种不同的传承方式同时进行,机械挑花产品可作为基础的普适性推广,而手工挑花则作为中高端产品推广。三是社会审美需求促进挑花艺术的创新发展。当今社会审美丰富多样,挑花艺术也成为人们追捧的一种艺术形式,在此背景下,挑花艺术不仅要传承好传统的挑花艺术,更要加强与现代艺术的结合,创新出更具有生命力的艺术作品。挑花艺术融入游戏产业,不仅可以开发挑花技艺型游戏,有助于技艺了解学习,还可以融入综合大型游戏,以挑花为端点,多方面推广花瑶民族传统文化。挑花艺术融入时尚产业,时尚产业与民族文化融合已是常见的创新模式,尤其是服饰的结合,提取挑花元素与现代时尚设计融合,可以创新更多的可能性。这些方式不仅扩宽了解花瑶挑花艺术的人群,还为花瑶挑花创新发展探寻到更多的方式方法。花瑶传统文化的保存有助于花瑶挑花艺术的传承与发展。花瑶传统文化才是花瑶挑花艺术的精髓和根源。经调研发现,由于花瑶族缺乏文字记载,花瑶族的历史文化随着老一辈的离世而越来越难以分辨、知晓,甚至于部分挑花纹样的来源与意义,也慢慢被遗忘,因此,有效的记录、保存花瑶口口相传的历史文化,显得尤为重要。对花瑶传统文化的整理,可为清晰的梳理出花瑶挑花随心造物的抽象过程和支撑花瑶挑花艺术流传至今的精神实质。对花瑶挑花艺术的传承和发展,起到根本性的保护和促进作用。

当代,花瑶挑花等少数民族织锦艺术成为大众喜爱的民族传统文化艺术,政府、各少数民族及人民群众为保护、传承、创新少数民族织锦艺术做出了各种努力。我们可以看到更多精美的艺术作品,出现在人们的视野里,这是花瑶挑花等少数民族织锦艺术回归大众的挑战与机遇。本文通过以生态学的视角来探究花瑶挑花的传承和创新,旨在从梳理花瑶历史生态环境的变化中,发现花瑶挑花与生态环境之间的相互作用,进而了解花瑶挑花创作的来源和环境,为花瑶挑的传承和创新提供思考方向。