数字化技术在音乐文化遗产研究中的应用实践与思考

——以湖南省永顺县部分器乐研究为例

2022-02-24覃磊武汉音乐学院

覃磊(武汉音乐学院)

随着永顺县老司城遗址与湖北恩施唐崖土司城遗址、贵州遵义海龙屯土司遗址联合代表的“中国土司遗产”于2015年7月被列入世界文化遗产名录,永顺县政府开始加大对本县的各类文化遗产的支持,2016 年永顺县发布的《永顺县文化旅游“十三五”发展规划》中就明确提到了“十二五”期间对文化旅游产业投入数亿元,并不断充实创建自身的文化品牌。

因此,这几年县政府对非物质文化遗产的重视和对传承人的重视,尤其是对音乐类项目的支持和发展,值得我们关注和研究。

为了进一步对永顺地方的器乐文化遗产项目进行研究,笔者于七月和十月两次对该地进行田野调查,获得了不少一手资料。

以下关于音乐研究的数字化应用和思考就是基于这些田野资料的基础上进行的。

一、GIS在音乐文化遗产中的运用与思考

永顺县,隶属于湖南省湘西土家族苗族自治州,介于北纬28°42′—29°27′、东经109°35′—110°23′之间,坐落于湖南省西北部,湘西州东北部,东邻张家界市境,西连龙山县、保靖县境,北接桑植县境,南临古丈县境,南北长77 千米,东西宽76 千米,全县国土总面积3811.6 平方公里。根据第七次人口普查数据,截至2020 年11 月1 日零时,永顺县常住人口为413470 人。

在7 月15 日,笔者从永顺地方政府处获得永顺县第8、9 批非物质文化遗产项目以及传承人名单、地址等信息后,便开始进行器乐类的文化遗产项目和传承人数量分布的GIS 图制作。

从分析的GIS 图得知,永顺县下辖的12 个镇、11 个乡中,不少地区都有非物质文化遗产项目和传承人代表,总体呈现出围绕公路的项目分布特点。实际上,在数字图像上呈现的项目和传承人出现这种“路”文化空间关系的时候,在具体的田野作业中就应该尤其注意,该地区的器乐文化是不是存在“路”文化空间互动的关系问题,另外,在该地区的器乐文化发展过程中,又是否存在一种“线性文化景观”。因此,当对GIS 图像进行分析以后,那种以“路”文化作为传播纽带的互动性关系,以及这种微观性动态化的多点音乐事项之间的互动性,就成了音乐民族志考察的一个重要思考的问题。

在城区器乐项目类型分布中,第8、9 批所统计的6 类器乐非物质文化遗传项目其中有5 类(除了“咚咚喹外”)都在城区出现,且都有代表性的传承人。那么,在研究城区的器乐非物质遗产项目时,是否应该加入“城市民族音乐学”的方法和视角,且尤其要注意各个项目之间的“融合”问题,洛秦在《八个城市的音乐文化:传统与变迁》的“译者序”中,提到“城市不仅是个地理环境概念,更重要的是个文化空间概念。“城市音乐”应该是音乐存在的一种文化空间范围,而不是具体音乐体裁或品种;更由于城市中的音乐通常是多元性、多样化的存在,并且不断变化、更新,因此,很难从音乐体裁类型来规定这一概念的外延。”因此,在城区研究传统的非物质文化项目时,不仅需要注意各项目之中的“变化”问题,而且也更应该重视传承人(乐人)的“身份变迁问题”,因为在田野调查中,笔者发现,城区内的传承人和其徒弟们都有多种职业,且很多人会多种传统乐器。另外,他们还受到当地的西洋乐团、流行歌曲的影响。因此,他们开始对本项目组织的音乐进行改编,而这种改编是一种融合加入了多种“异文化”的改编。例如,永顺打溜子传承人彭国庆师徒团队,不仅在某些场合的打溜子组合中增加了竹笛,还在一些婚庆等场合,使用了多种非遗音乐成分。

此外,根据政府给予的传承人地址,笔者通过GIS 热力图发现,不少传承人都集中在城市在这种涉及城市艺人的研究过程中,所要考虑的就不单是传统器乐项目的“变化”问题,同时,也是考察传统音乐艺人在城市化语境中的生活现状以及他们拥有的传统音乐文化生活是如何变迁的问题。赵书峰教授在《城市音乐人类学研究新思考》中就提到过研究城市音乐应该关注城市民间艺人的生活史研究。那么,从热力图上看,传承人(乐人)在城市的密度越高,也就说明,传统的非物质音乐文化面临的“传统的发明和文化的转型”可能性程度就越高,而导致这种“传统的发明”根本原因在于,传承人(乐人)在城市化的表演语境中的文化身份以及在城市的多元审美文化语境影响下创作和表演观念的变化。因此,在此类分析图出来后,应该着重关注传承人的生活情况,以及当他们在融入城市生活后的“身份认同转型”对非物质文化遗产所发生的影响。

二、音响可视化分析在音乐文化遗产中的应用和思考

自7 月15 号从政府获取名单并进行GIS 分析后,笔者便首先联系和确认了第一站要拜访的州级咚咚喹传承人——向照香。向照香主要论述和展示了自己代表性的三首曲目:《呆呆哩》《乃哟乃》《巴列咚》。通过向照香的介绍和表演,笔者发现”咚咚喹”是一种管身长为15-20 厘米,内径0.4-0.5 厘米的竹制吹奏乐器,在制作的时候长短不一,可以有误差,但一般都在这个长度范围内,向照香给笔者展示的是一种三孔的咚咚喹,音列为:c1、d1、e1、g1。演奏时,管身竖置,口含管首簧片,吹气发音,左手食指按第三孔,右手中指、食指分别按第一、二两孔,无名指在出音孔下扶管,吹奏出的音列是:c1、d1、e1、g1 或者g1、c1、d1、e1。可以独奏、合奏,也可双管一起吹奏。双管共同吹奏时,左右手各持一根,对同一曲牌进行吹奏,没有复调成分。

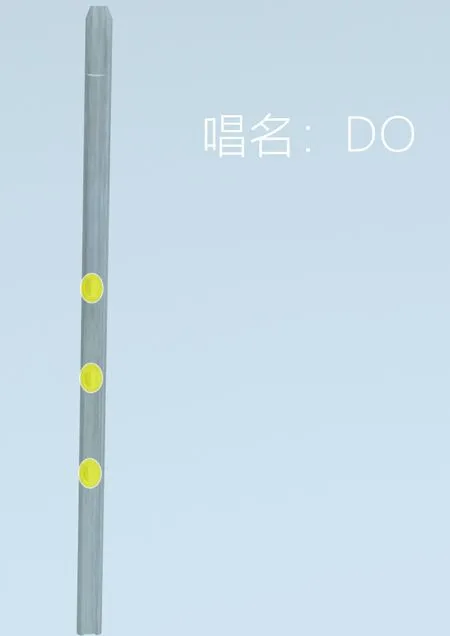

另外,向照香还提到了2019 年永顺县松柏镇小学请他做老师教学生咚咚喹,以传承“非物质文化遗产”的教学经历。向照香介绍,在教学过程中,主要以口传心授的方式教学,后来该小学专门在向照香教学的基础上,编写了一本校本教材,几天后,当笔者去该小学采访,副校长万佳林告诉笔者,教材主要是给老师看的,因为教材中关于“材质选择” “演奏指法” “表演姿势”等内容都是用的文字说明,而缺少图片,使得小学生在阅读后并不能理解,另外,曲子在演奏中,具体的“本土化”特色处理也无法从书本上习得。因此,笔者对咚咚喹进行了三维建模和动画制作(如图1),另外,还专门为向照香的演奏进行了音响可视化分析,以获取具体音乐演奏处理细节上的表现,从而以那种具有“本土化”韵味的分析参数对学生进行指导。通过该方法的训练去实验学习者在不断重复实施:“表演——分析——表演“之后的稳定度是否提高。

图1 咚咚喹动画演示截图

上述提到根据对音响可视化参数的分析,然后应用到教学指导中去,实际上在9 年前就已经有学者证明该方法的可行性了,2012 年黄莺和杨健在《计算机可视化音响参数分析方法应用于声乐教学的可行性研究》中,就提到了将可视化音响参数分析方法逐步运用于音乐研究与表演实践教学具有可行性与必要性。当然,采用该方法针对非遗器乐的教学和训练,不能完全照搬学院派,但是,这种借助数字化手段在非遗文化教学中的应用,也是与时俱进的一种观念主张。

7 月24 日,笔者前往青坪镇采访土家蹦蹦托州级传承人——符珍香,符珍香告诉笔者,土家蹦蹦托又称“口条儿”(“口头儿”),演奏土家蹦蹦托又叫“吹口条儿”(“吹口头儿”),蹦蹦托一般是土家女性所使用的传统乐器,男性很少演奏。

图2 Vmus平台下的音响分析

蹦蹦托是一种长约15cm,宽2cm左右的小型竹制乐器,中间镂空且有一根长约10cm 的簧杠,乐器两端有固定绳,右手端为麻绳、左手端一般用中国结装饰。演奏时,通过右手不断反复牵拉和口腔吹起造成音簧震动以发音,左手一般起固定乐器的作用。另外,演奏时,口腔包住蹦蹦托,牙齿不能接触到音簧,否则会影响共鸣。

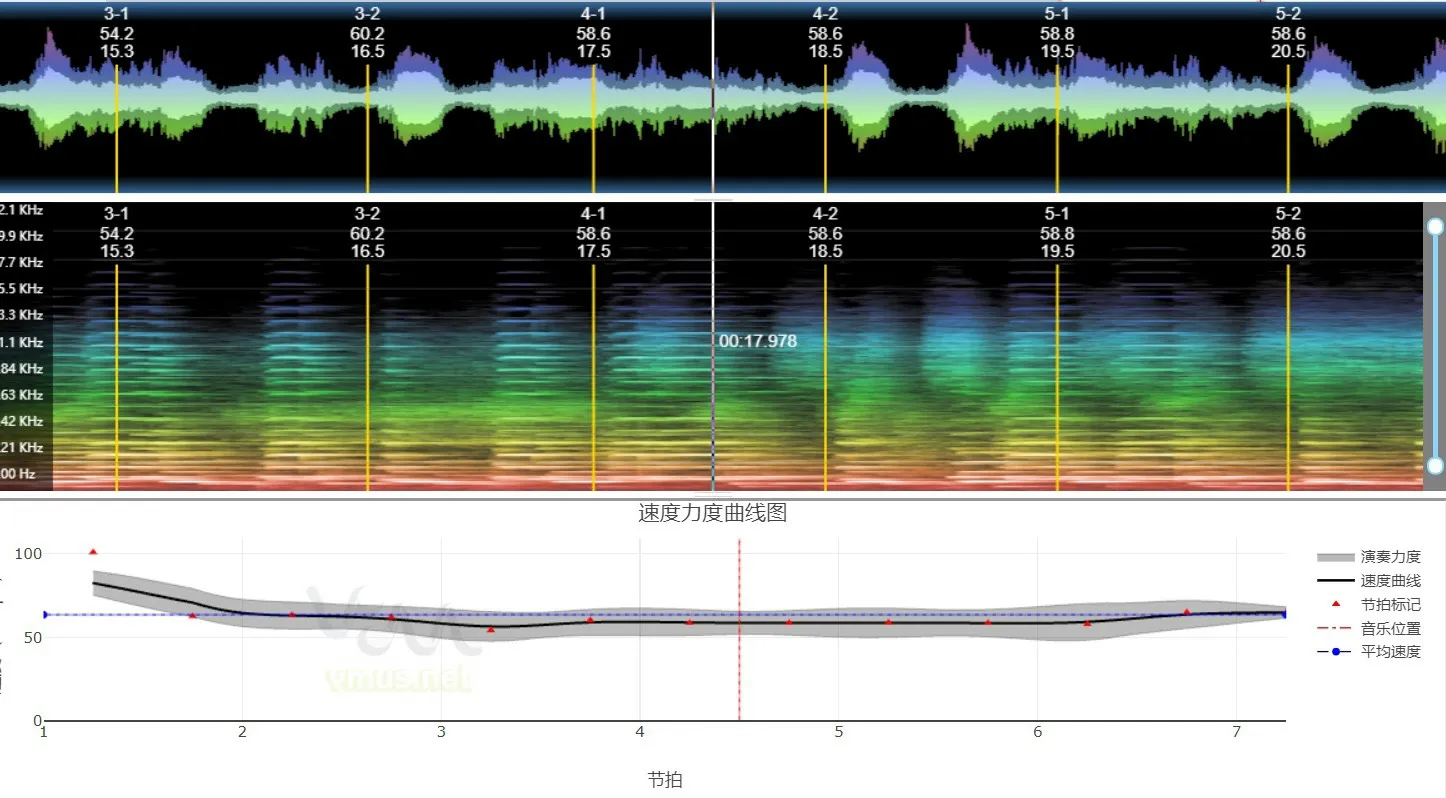

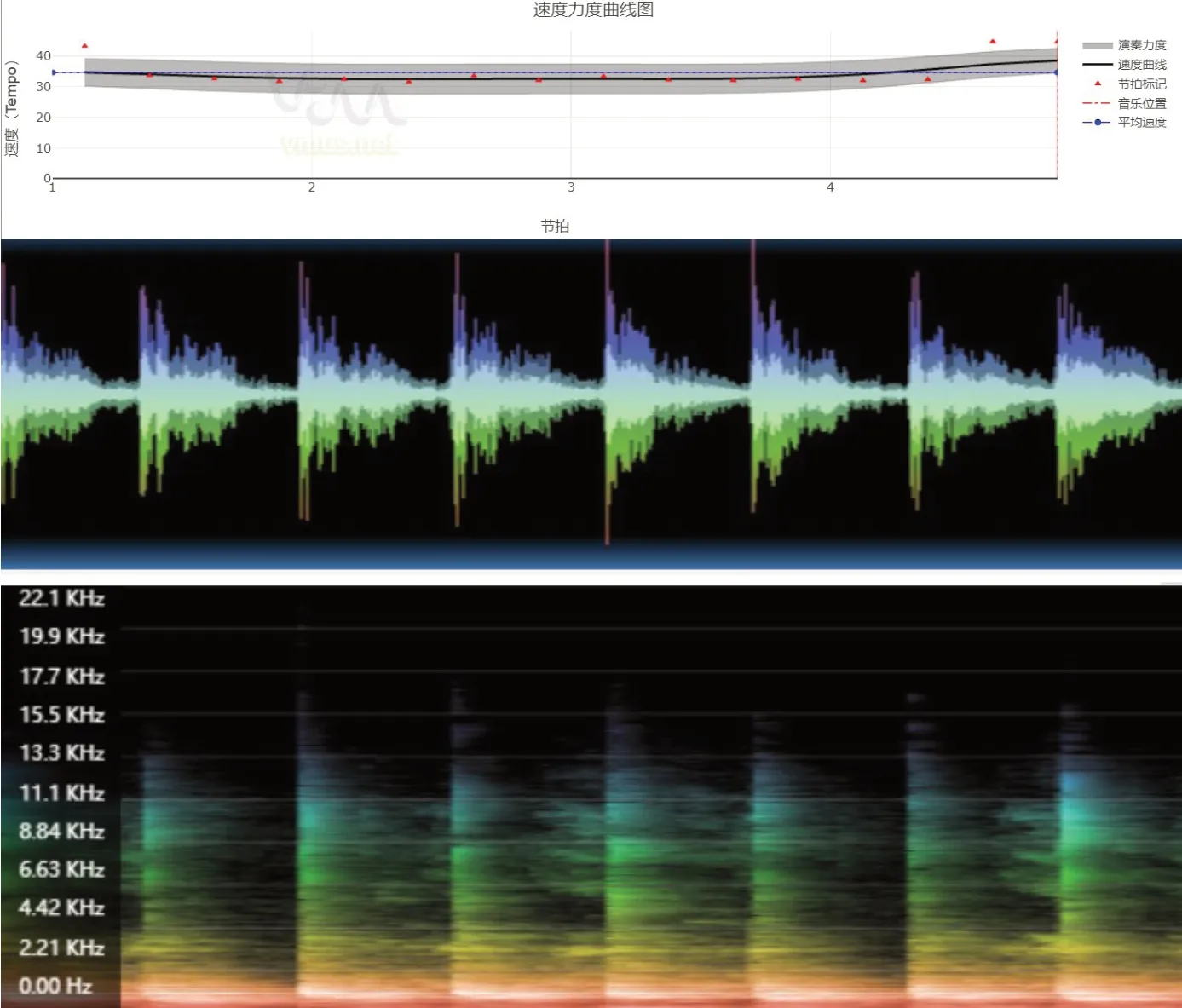

在经过音响可视化分析以后,无论从“速度力度曲线图”上看,还是从频谱信息上看,速度和力度表现的都非常稳定(如图3)。

图3 速度力度曲线图和频谱图

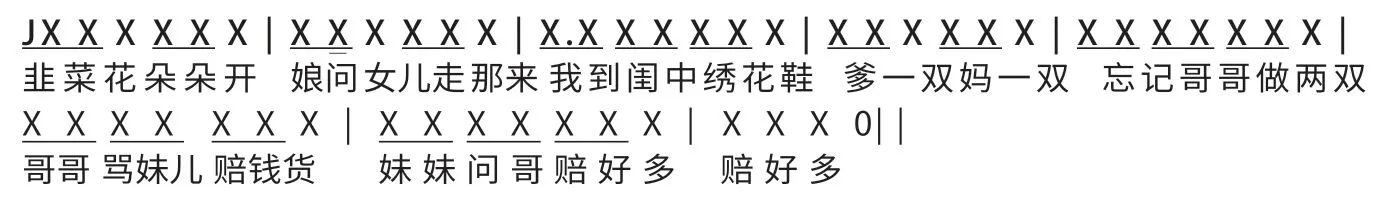

实际上,从可视化分析上看,给笔者第一感觉就是打拍子。在实际演奏过程中,蹦蹦托也类似于一种“节拍器”,因为演奏者一般在演奏蹦蹦托时,会有固定的念白(念唱)。传统的演奏加念白所构成的曲牌有:《梭罗树》 《打毛铁》《韭菜花儿》等,现在的曲牌更加具有时代性特点,比如有颂党的、描绘性的,等等,都是依据现代的发展所谱写的新词。当然,蹦蹦托的演奏节奏型依然保持不变,即:X X X X。念白的节奏型要比蹦蹦托的演奏更加多样化,例如下面这首《韭菜花儿》(4/4 拍)(如图4)。

图4 《韭菜花儿》(4/4拍)

念白用方言,在念白过程中,蹦蹦托几乎始终保持一个节奏型和力度(类似上文提到的“节拍器”)。从谱例上分析,念白(念唱)与音乐的结合形式属于音节式(一音一词),但由于念白(念唱)的节奏多样化,为看似单一的器乐表演增加了生机与活力。

三、数字化交互实践与思考

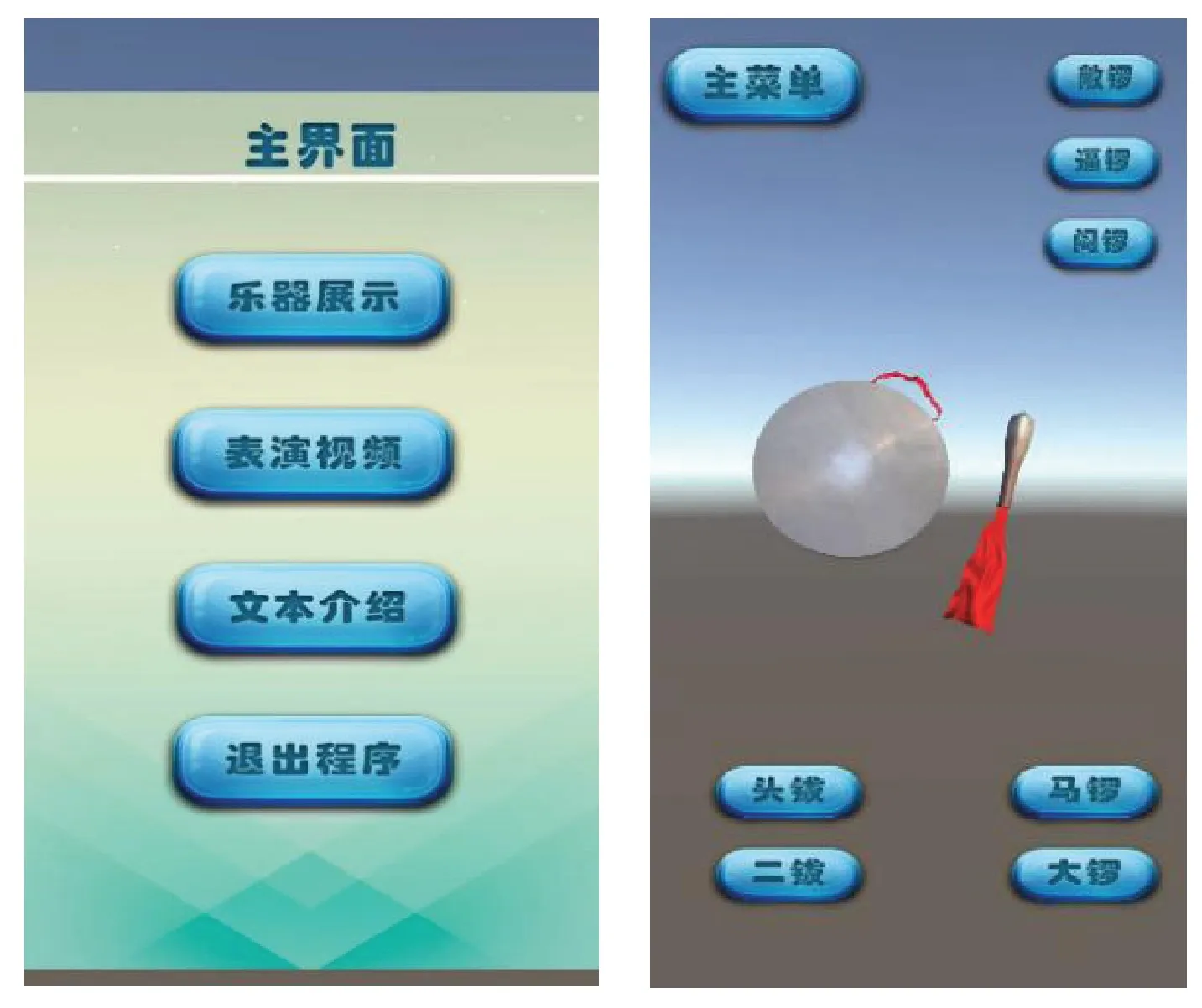

在7 月接下来的日子和10 月,当笔者对永顺县部分器乐田野调查完成告一段落后,萌生了开发非遗项目相关的app 以实现“文化反哺”的想法。赵书峰教授曾就田野工作的“文化反哺”问题提到过“影像音乐民族志应该体现文化反哺原则,不管是何种目的的影像音乐民族志文本的书写与建构,田野工作者都要首先展开“田野回馈”工作。”此外,张伯瑜教授在《西方应用民族音乐学理论与实践》中的“中文版主编前言《西方应用民族音乐学介绍和个人认识》”中提到:“应用民族音乐学把民族音乐学的学术成果、知识和理解用于社会实践,使其对人有意义和价值,能够促使社会的进步,产生音乐的利益、文化的价值、经济的价值等等。”因此,笔者认为,在基于大量图片、音视频、文字资料的基础之上,应该在案头分析后,体现出“文化反哺”和“应用民族音乐学”的理念主张,而简单的影像音乐民族志无法和传承人、学习者之间产生交互性,是不是应该在整合这些资源的基础上,开发一款具有交互性的app,这样,无论是对于学习者的入门学习也好,还是对于传承人非遗音乐的传播也好,都将产生一定的社会意义。

笔者的主要开发流程是:①对所收集到的打击和吹管两类非遗乐器,如打溜子乐器(头钹、二钹、大锣、马锣)、咚咚喹等进行三维建模。②对各类乐器的发声方式和具体音高(演奏方式)进行分类整合。③编写相应的交互程序,以实现和乐器的交互。另外,在app内加入相关的文本介绍和演出展示。(如图5)上述的app 还属于比较初级的阶段,相当于一个展示各项功能的DEMO,在未来的研究中,有没有可能建立包括田野研究各个项目在内的一个专门的数字化平台,尤其是关于地方音乐类非物质文化遗产项目的平台,这些都是值得关注和研究的问题,当前的很多数字化平台,虽然提供了不少有价值的参考资料,但是,大多数都缺乏与用户的交互性,而在当前的很多“数字人文”项目中,很多都是多元化的融合,是包括对多媒体、元数据和静态环境等各方面的融合,叙述方式也不是现在线性静态的,而是动态化的展现。因此,这些都是未来需要研究的地方。

图5 器乐非遗文化app的部分截图

四、结语

经过这段时间以来的田野调查、案头工作,笔者进行了“永顺土家咚咚喹”“2021 年永顺县传统村落(双凤村)围鼓培训班”等相关会议与活动、“永顺土家族打溜子团队、传承人” “永顺土家蹦蹦托” “松柏镇小学非遗传承项目”的调查与研究,了解了永顺县部分器乐的发展状况,尤其是有关“城市艺人、艺术活动” “校园非遗传承活动” “以政府为主导下的非遗文化旅游”的发展情况。笔者思考,在获得官方文件后,是否可以先从地理上进行分析,尤其是采用GIS 技术对各种类型图进行分析,以提前思考在具体音乐事项或乐人的研究中,需要加入何种研究方法进行指导。另外,在具体的研究过程中,以适当对非遗音乐项目的音响可视化参数进行分析,这样不仅使传承人在教学上有更加客观的参数依据,同时,在演奏的过程中,还有具体的数据参数作为其提高演奏水平的参考对象。最后,在“文化反哺”原则的指导下,整合自己的田野资料,制作出相应的实践产品以回馈到田野中去。这些,应该都是需要进行的数字化实践探索。当然,在这次数字化探索的研究中,也存在一些不足之处。例如,由于关于具体音乐的样本量还不够充足,使得笔者在音乐本体的研究上,把握的还不够准确和全面。那么,如何在运用数字化技术的情况下,更加准确的分析整类项目,这也是未来在田野作业和案头工作中,需要重点注意的情况。另外,即使笔者采用了相关“数字人文”的方法,但如果实际情况在“文化反哺”上体现的可靠性不高,又该如何做进一步研究?从长远来看,这些在研究过程中出现的问题,都会在一次次的田野和案头工作后进一步放大。因此,尽早解决这些问题,就能更好将数字化技术用于未来的本土化音乐研究中去。