消化内镜诊疗中非水溶性物质使用及清除效果的现状调查

2022-02-23马思文孙怡雯陈燕燕施颖辉

马思文,唐 媛,陈 晨,孙怡雯,陈燕燕,施颖辉

1.温州医科大学,浙江 325000;2.温州医科大学附属眼视光医院

非水溶性物质在消化内镜诊疗过程中使用较为普遍[1]。非水溶性物质包括非水溶性消泡剂和润滑剂。消化道中存在的泡沫会严重影响诊疗视野,易造成漏诊、误诊,消泡剂的作用为减少胃肠道中的泡沫,以提高诊疗视野清晰度,提高病灶检出率[2];缩短诊疗时间,减轻病人痛苦。润滑剂用于减少镜身与人体腔道的摩擦,减轻病人不适,便于医生操作[3]。部分临床使用的消泡剂、润滑剂为非水溶性物质,如西甲硅油乳剂、二甲硅油乳剂、达克罗宁胶浆等,其具有疏水性、惰性等特点,易黏附于管道壁上,使用后难以清除。Ofstead 等[4]对19 条清洗后的消化内镜采样发现,其中2 条存在西甲硅油残留。Barakat 等[5]发现即使使用低浓度(0.5%)的西甲硅油,经过清洗后的消化内镜管腔内仍有西甲硅油残留。现有的消化内镜清洗方式不能完全去除非水溶性物质,而此类物质残留可导致生物膜形成,进而导致消化内镜清洗、消毒失败[4,6-7]。有学者呼吁,医院感染科人员及消化内镜清洗消毒人员应与临床医生进行有效沟通,了解医生诊疗过程中非水溶性物质使用情况;医院感染科人员应加强人员培训,提高消化内镜清洗消毒人员对非水溶性物质的认知;消化内镜清洗消毒人员在临床工作中需充分重视非水溶性物质的清除情况[1]。本研究调查了我国华东、华南、华中、华北、西南、西北六大区域共54 所医院的消化内镜诊疗过程中非水溶性物质使用及清除现况,以及这54 所医院中清洗消毒人员针对非水溶性物质的认知情况,旨在发现消化内镜诊疗中非水溶性物质使用及清除过程中存在的问题,为规范消泡剂、润滑剂的使用及提高消化内镜清洗质量提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 为充分考虑地区间差异,采用便利抽样法,抽取我国华东、华南、华中、华北、西南、西北六大区域共54 所医院,对医院54 名消化内镜中心护士长及255 名清洗消毒人员进行调查。医院纳入标准:①二级及以上开展内镜诊疗的医疗机构;②具有独立的内镜清洗消毒室;③医疗机构管理人员和内镜中心负责人同意参加本调查。清洗消毒人员纳入标准:①取得内镜清洗消毒上岗证;②从事内镜清洗消毒工作≥2年;③愿意参加本研究并如实填写问卷。排除标准:进修护士和轮转护士。

1.2 调查工具 在消化内镜和医院感染科专家组指导下,依据相关规范[8]并结合实际情况编制问卷。①问卷1 为医院非水溶性物质使用及清除情况问卷,内容包括一般信息、非水溶性物质使用情况、非水溶性物质清除情况3 部分。②问卷2 为清洗消毒人员对非水溶性物质的认知情况问卷,内容包括一般信息、对非水溶性物质的认知情况2 部分。

1.3 调查方法 调查于2020 年6 月—2020 年12 月通过问卷形式开展,调查人员将电子问卷通过微信平台统一发放,严格控制调查对象,问卷1 由各级医院消化内镜中心护士长填写,问卷2 由护士长转发给内镜清洗消毒人员,由符合要求的清洗消毒人员填写。2 份问卷均采用统一指导语,避免诱导性用语。所有题目均设置为必答题,填写完整后方可提交问卷。问卷采取匿名方式填写,保证其可靠性。问卷1 共发放60 份,实际回收有效问卷54 份,问卷有效回收率为90.00%。问卷2 共发放270 份,实际回收有效问卷255 份,问卷有效回收率为94.44%。

1.4 统计学方法 将数据经过网络后台导入Excel建立原始数据库,对逻辑检错后的无效问卷进行剔除,采用SPSS 22.0 软件进行数据分析,定性资料以频数(百分比)表示,采用χ2检验或Fisher 确切概率法进行组间比较,以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 医院非水溶性物质使用及清除情况 54 所医院中,三 级 医 院43 所(79.63%),二 级 医 院11 所(20.37%)。

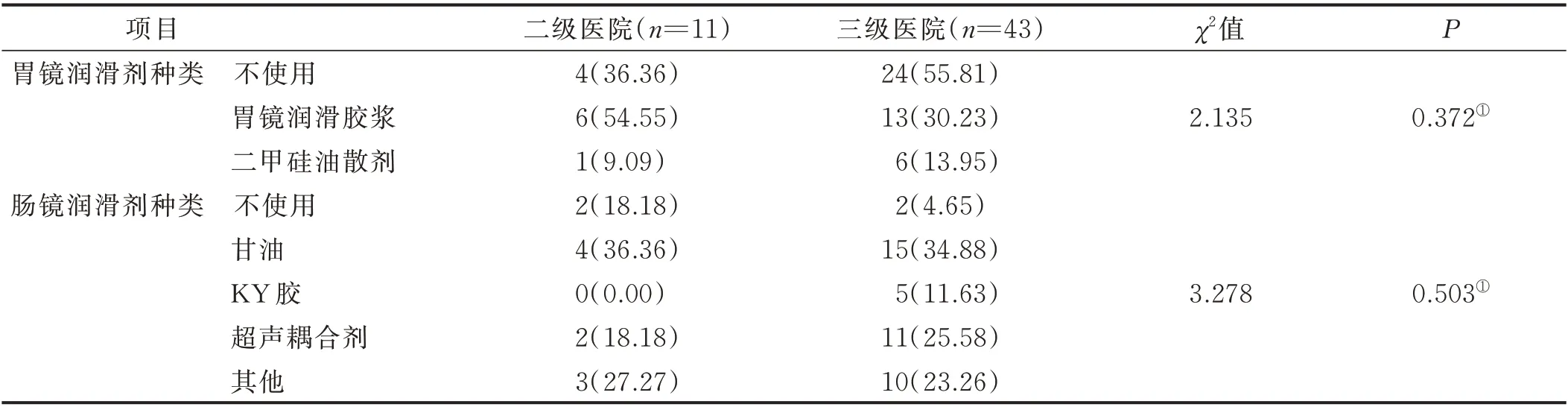

2.1.1 医院非水溶性物质使用情况 医院消泡剂使用种类主要为利多卡因胶浆(87.04%)、二甲硅油乳剂(44.44%)、西甲硅油乳剂(42.59%)。润滑剂种类分为胃镜润滑剂和肠镜润滑剂两大类,在使用胃镜润滑剂时,19 所医院选择口服,6 所医院选择镜身涂布,1 所医院选择活检通道给药;在使用肠镜润滑剂时,48 所医院选择镜身涂布,2 所医院选择活检通道给药。消泡剂使用种类与给药方式见表1。润滑剂使用种类见表2。

表1 消泡剂使用种类与给药方式 单位:所(%)

表2 润滑剂使用种类 单位:所(%)

2.1.2 医院非水溶性物质清除情况 消化内镜清洗后,38.89%的医院有消泡剂残留;42.59%的医院有润滑剂残留;50.00%的医院在观察到有非水溶性物质残留后能采取及时的清洗措施,且清洗措施多样。详见表3。

表3 医院非水溶性物质清除情况 单位:所(%)

2.2 清洗消毒人员对非水溶性物质的认知情况 255名清洗消毒人员中,225 名(88.24%)定期接受岗位培训,30 名(11.76%)未定期接受岗位培训,清洗消毒人员对非水溶性物质的认知情况见表4。

表4 清洗消毒人员对非水溶性物质的认知情况 单位:人(%)

3 讨论

3.1 护理人员应正确稀释消泡剂、规范润滑剂使用种类、选择适宜的给药方式以减少其清洗后残留 消化内镜诊疗中消泡剂、润滑剂的使用种类与给药方式会影响其清洗质量[8]。本次调查发现,利多卡因胶浆(87.04%)、二甲硅油乳剂(44.44%)、西甲硅油乳剂(42.59%)为临床常用消泡剂。其中,二甲硅油乳剂、西甲硅油乳剂主要活性成分为二甲硅油[9],两者性状相似,具有疏水性,难以清除,易残留于消化内镜管腔中。被调查的医院中,7.41%选择将消泡剂加入水泵中,通过送水通道给药,该通道不易被刷洗,极大地增加了残留的可能性。针对消泡剂残留问题,内镜厂商以及欧洲各国均发表相应声明,指出在未能完全清除该物质前,建议医疗机构尽量避免使用西甲硅油及二甲硅油乳剂,因高浓度的消泡剂易残留于消化内镜管腔中,若为确保诊疗视野清晰度必须使用非水溶性消泡剂时,则应正确稀释消泡剂,尽量使其保持在最低浓度,同时推荐采用口服或活检通道注射法给药[10-11]。我国相关指南推荐常规使用消泡剂[12],为减少消泡剂残留,更需规范给药方式,推荐采用口服方式给药。临床实践发现,在活检通道给药的过程中,非水溶性消泡剂会残留于活检通道中,不易被完全去除,所以口服为首选给药方式。

本次调查还发现,胃镜润滑胶浆、二甲硅油散剂被用作胃镜润滑剂,超声耦合剂、液状石蜡等被用作肠镜润滑剂。胃镜润滑胶浆和二甲硅油散剂的主要成分均为二甲硅油,二甲硅油为非水溶性物质,不易清除。而超声耦合剂、液状石蜡作为润滑剂使用,不符合规定[13-14]。目前,临床上使用的润滑剂种类繁多,国内外尚未形成权威性的统一的润滑剂使用标准[3,15],需进一步规范润滑剂使用种类。非水溶性润滑剂不易清除,应尽量选择水溶性润滑剂[13]。本次调查显示,润滑剂给药方式有口服、镜身涂布、活检通道给药。镜身涂布时由于润滑剂涂布于外表面,更易清除,且能通过目视法检查润滑剂去除效果。

3.2 医院针对非水溶性物质的清洗措施多样 已有研究表明,清洗后的消化内镜管腔中仍能检测到残留的非水溶性物质,在观察到其残留后,内镜厂家建议及时、反复清洗内镜,直至无残留[4-5]。这些非水溶性物质中含有糖、增稠剂、黏合剂等物质,残留于消化内镜中会使微生物生长,生物膜形成,最终影响消化内镜的消毒与干燥效果[1,4-7]。其次,未能被彻底清除的西甲硅油和二甲硅油乳剂堆积于消化内镜管腔中,长年累月,可形成坚硬结晶,极难去除。因此,建议清洗消毒人员及时清除残留的非水溶性物质。本次调查发现,观察到非水溶性物质残留后,仅50.00%的医院采取了及时的清洗措施,且措施多样。最常见的清洗措施为采用高浓度多酶清洗剂浸泡重复清洗,其他措施包括酶洗过程中增加管腔刷洗次数、由机洗改为手工清洗、采用高压水枪再次清洗、纱布反复擦拭重点部位、改用生物膜清洗剂、延长消毒剂浸泡时间等。其中,增加管腔刷洗次数、采用高压水枪再次清洗、纱布反复擦拭重点部位均为增加机械力的措施。手工刷洗为清洗机械力中重要的一环[16],其能有效降低微生物附着量,后续需进行更多试验探索其有效性。改用生物膜清洗剂、延长消毒剂浸泡时间为改变化学因素的措施,高浓度多酶清洗剂浸泡重复清洗可强化清洗剂作用。

3.3 探索更规范、有效的清洗措施 已有研究发现,使用西甲硅油乳剂作为消泡剂能提高10%息肉检出率,使用植物油作为润滑剂能提高插镜成功率、减少插镜时间,降低病人痛苦[8,17]。可见,临床因治疗需要有时必须使用非水溶性物质,故应探索更规范、有效的清洗措施,及时清除残留于消化内镜中的非水溶性物质[1,18]。本次调查发现,38.89%的医院表明消化内镜清洗后仍有消泡剂残留;42.59%的医院表明消化内镜清洗后仍有润滑剂残留。物理与化学因素是影响清洗质量的两大要素,清洗方式为物理因素,清洗剂为化学因素,临床护理人员可通过探索安全、有效的清洗剂,改进清洗方式改善消化内镜清洗效果。被调查医院中,72.22% 选择手工清洗与机洗两种方式结合,27.78%选择单一的手工清洗或机洗,其中,单一使用手工清洗的医院又多于机洗。机洗对污染物的清除效果优于手工清洗,故欧洲指南建议医疗机构采用机洗代替手工清洗[18]。但手工清洗的重要性也不容忽视,特别是对于消化内镜管腔的刷洗,软式内镜清洗消毒技术规范WS 507—2016 规定在机洗前应手工刷洗消化内镜管腔[13]。

被调查的医院中,清洗剂使用种类为多酶清洗剂、碱性清洗剂与生物膜清洗剂。多酶清洗剂主要含有蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等,可分解蛋白、多糖、脂类等成分[19]。碱性清洗剂能乳化油脂,有效去除脂类物质。研究表明,采用乙醇擦拭结合弱碱性清洗剂浸泡后再用多酶清洗剂清洗,能有效去除附着于眼科手术器械表面的硅油[20],采用碱性清洗剂浸泡后再使用多酶清洗剂清洗,对血、硅油混合污染的器械有效[21]。眼科手术所用硅油与西甲硅油及二甲硅油乳剂中的成分相似,非水溶性润滑剂的主要成分也为油脂类物质。后续研究可借鉴硅油污染的眼科手术器械清洗方式经验,提高消化内镜中非水溶性物质的清除效果。

3.4 医院应加强岗位培训以提高清洗消毒人员对非水溶性物质的认知 内镜清洗消毒人员应接受与其岗位职责相应的岗位培训和继续教育,正确掌握医院感染预防与控制的相关知识[13,22]。若内镜清洗消毒人员不知晓临床医生在诊疗过程中使用非水溶性消泡剂、润滑剂,其对非水溶性物质清除效果的关注度会降低[1]。本研究对54 所医院的255 名内镜清洗消毒人员调查发现,分别有11.37%、7.06%、8.24%的清洗消毒人员不知晓或未关注非水溶性消泡剂的使用、非水溶性润滑剂的使用以及非水溶性物质不易被清除的特性。提示,医院消化内镜清洗消毒人员应了解医生诊疗过程中非水溶性消泡剂、非水溶性润滑剂的使用情况以及非水溶性物质不易被清除的特性,提高彻底清除非水溶性物质的意识。已有研究表明,对清洗消毒人员进行教育培训后能显著提高手术器械的清洗质量[23]。本次调查显示,定期接受岗位培训的清洗消毒人员对非水溶性物质的认知情况优于未定期接受岗位培训的人员(P<0.001)。消化内镜清洗消毒管理人员与医院感染科人员应加强清洗消毒人员岗位培训[13],告知其医生诊疗过程中非水溶性物质使用情况,非水溶性物质的物理特性及残留危害,提高其对消化内镜清洗质量的关注度。

4 小结

本研究通过调查消化内镜诊疗中非水溶性物质的使用及清除效果现状,明确了临床常用的消泡剂为非水溶性物质,过高的使用浓度和不适宜的给药方式易使其残留于消化内镜管腔中;临床使用润滑剂种类繁多,其给药方式各异,也易残留于消化内镜表面。观察到非水溶性物质残留后,医院清洗措施多样。提示有关部门应正确稀释消泡剂,规范润滑剂使用种类,采用适宜的给药方式,以减少非水溶性物质残留,同时积极探索针对非水溶性物质的安全、有效的清洗措施。通过对清洗消毒人员调查发现,部分清洗消毒人员并不知晓非水溶性物质不易清除的特性,未重视此类物质的清除。提示有关部门应加强清洗消毒人员关于非水溶性物质清洗的理论与实践培训,告知其此类物质的特性、具有针对性的清洗措施以及残留的危害,提高其对清除非水溶性物质必要性的认知。