经皮穴位电刺激预防后路腰椎椎间融合术后病人排尿困难的效果观察

2022-02-23缪少芳黄惠榕刘秦宇韩雪琪

缪少芳,黄惠榕*,刘秦宇,韩雪琪

1.福建中医药大学附属人民医院,福建 350004;2.福建中医药大学

随着人们生活和工作节奏加快,腰椎退行性疾病发病率逐渐增高并呈低龄化、严重化趋势[1-2]。后路腰椎椎间融合术是目前骨科针对保守治疗效果不好的腰椎退行性疾病病人最为常用的治疗术式,术前一般常规留置导尿管以观察病人术中尿量、预防膀胱过度充盈及术后尿潴留[3]。但由于腰椎术后卧床时间较长,加之麻醉、手术、药物以及心理等因素影响,常有病人术后拔除尿管后出现排尿困难,甚至无法自行排尿,需重新留置尿管[4]。已有研究显示,腰椎术后病人排尿困难发生率可达28%。临床对排尿困难病人干预无效后常再次置管,此法虽较为简便、易行,但会给病人增加额外痛苦,降低病人舒适度,提高泌尿系统感染发生率[5]。本研究立足于中医“治未病”思想,以我院骨科因腰椎退行性疾病住院并接受后路腰椎椎间融合术的病人为研究对象,评价经皮穴位电刺激对后路腰椎椎间融合术病人术后排尿困难的预防效果,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2018 年8 月—2019 年12 月因腰椎退行性疾病于我院骨科住院并接受后路腰椎椎间融合术的病人为研究对象。纳入标准:①确诊为腰椎退行性疾病并择期于全身麻醉下行后路腰椎椎间融合术;②年龄18~65 岁;③无腰部手术及其他腰椎疾病史;④无神经系统疾病,术前生活基本可自理;⑤病人及家属自愿参与本研究,并签署知情同意书。排除标准:①术前排尿困难;②有泌尿系统疾病史或伴有泌尿系统感染;③术中出现脊髓神经损伤;④体内装有心脏起搏器或者植入钢钉、钢板等会对电流产生影响者;⑤选穴部位局部皮肤破溃或对电极片过敏者;⑥有严重的心、肺、肾疾病或精神异常、老年痴呆等无法配合者。采用SPSS 25.0 进行随机分组,将随机结果(包括随机数字及组别)制作成随机分配卡后放入写有相应编号的不透光信封,按病人入组顺序进行编号并拆开相应编号信封,根据卡片规定分别纳入试验组和对照组,每组40 例,研究过程未出现脱落病例,两组病人性别、年龄、病种、身高、体重、体质指数(BMI)、手术节段以及手术时长比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组病人一般资料比较

1.2 干预方法

1.2.1 对照组 给予术后常规治疗与护理,即于病人麻醉清醒后开始间歇性夹闭尿管,保持术后每天1 500 mL 的饮水量,并每隔3 h 定时开放或病人膀胱有尿意时开放尿管,术后48 h 拔管。

1.2.2 试验组 在对照组基础上实施经皮穴位电刺激中极穴、关元穴以及三阴交(双侧),电刺激于术前1 d 开始,每日1 次,每次通电治疗30 min,连续干预7 d。①穴位定位:根据《经穴部位:GB 12346—1990》[6]定位标准进行穴位定位。②操作方法:干预前,由康复科针灸推拿专业副主任医师对操作人员进行严格、系统的培训,强调按照穴位定位标准进行正确取穴,以有酸、胀、麻等得气感为准。培训后经考核95 分以上者方可进行临床干预、指导。干预过程定期召开研究小组会议,及时反馈干预执行情况以及研究过程中所遇到的问题。操作步骤为检查针疗仪并接好电源,确定所有开关归零;将电极输出线两端分别插入针疗仪的输出插孔与一次性理疗电极片插孔中;嘱病人仰卧位,暴露下腹及小腿,操作者定位取穴后,以棉签蘸取0.9%氯化钠溶液常规清洁病人穴位及其周围皮肤;核对穴位无误后,将两对电极片分别贴于相应穴位上;打开总开关,调节电刺激参数,采用频率为20 Hz 和100 Hz 的疏密交替波,输出脉冲宽度为150~300 μs,电刺激强度为15~25 mA(以病人所能够耐受的实际强度为准,对于感觉迟钝或消失的病人,可通过观察病人电刺激穴位处肌肉收缩情况调节电流强度),将定时开关定于30 min。

1.3 观察指标 ①首次自主排尿症状:参照《中药新药临床研究指导原则:试行》[7],观察并记录两组病人术后拔除尿管后首次自主排尿症状,包括排尿困难程度、排尿等待时间、小腹症状以及尿不尽感,每项均分为4 个等级,正常计0 分,轻度计2 分,中度计4 分,重度计6 分,得分越高表示排尿症状越严重。②首次自主排尿时间:记录拔除尿管至病人自主排出尿液时间。③尿流率:记录病人首次自主排尿的平均尿流率。④尿道疼痛(不适感)完全消失时间:记录两组病人从留置尿管开始至尿道疼痛(不适感)完全消失时间。

1.4 统计学处理 采用SPSS 25.0 统计软件对所整理的数据资料进行分析。定量资料若服从正态分布,以均数±标准差(±s)表示,采用两独立样本t检验;定量资料若不服从正态分布,以中位数(四分位数)[M(P25,P75)]表示,采用非参数检验或考虑转换变量。定性资料以频数(百分比)表示,采用χ2检验,等级资料采用非参数检验。检验结果以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

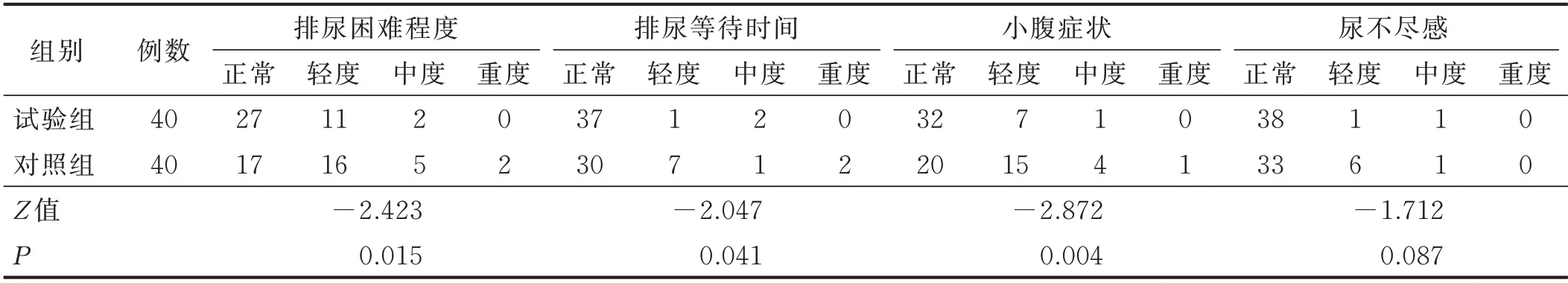

2.1 两组病人首次自主排尿症状比较(见表2)

表2 两组病人首次自主排尿症状比较 单位:例

2.2 两组病人首次自主排尿时间、尿流率及尿道疼痛 (不适感)完全消失时间比较(见表3)

表3 两组病人首次自主排尿时间、尿流率及尿道疼痛(不适感)完全消失时间比较

3 讨论

3.1 经皮穴位电刺激可改善病人术后首次自主排尿症状 经皮穴位电刺激是在传统针灸基础上发展起来的一种新型物理治疗方法,是将经皮神经电刺激疗法与传统中医针灸相结合,通过选取与病变部位邻近或是经络循行相通的穴位,以特定频率和强度的电刺激作用于人体,从而达到类似针刺的效果[8]。本研究结果显示:与对照组相比,试验组干预可有效减轻病人术后首次自主排尿困难程度、缩短排尿等待时间以及减轻腹部胀满情况(P<0.05)。就中医角度而言,本病病位在膀胱,病因为膀胱气化不利,水道不通,辨证多为本虚标实,是以肾精不足、脾气亏虚为主,瘀血痹阻、三焦不通为标[9]。而中极、关元、三阴交等腧穴均具有温补下焦元气,鼓舞膀胱气化的功能,通过电刺激上述穴位,可振奋膀胱经气,使下焦气机通畅,水道通调,进而达到启闭通尿的作用。史芝璟等[10]曾对产妇的关元、中极、三阴交等穴进行穴位电刺激,结果表明,电刺激关元、中极、三阴交等穴可有效预防产后尿潴留发生,对产妇产后恢复有积极的促进作用。与本研究结果相似。

3.2 经皮穴位电刺激可缩短术后首次自主排尿时间并增大尿流率 膀胱括约肌的功能受神经系统支配,本研究以低频电流作用于相应穴位,不仅可以加强腧穴的胀、重、得气感,还可以间接刺激盆腔内泌尿系统器官组织以及支配他们的神经纤维及神经传导。表3 显示:试验组术后首次自主排尿时间较对照组缩短(P<0.001),尿流率较对照组增大(P=0.032)。可能是由于电刺激腰骶部神经产生的神经冲动可调节逼尿肌、膀胱内括约肌,从而帮助病人尽早排尿,提高术后排尿效率。党宇生[11]以经皮穴位电刺激提前干预术后需行硬膜外镇痛的家兔,结果表明,经皮穴位电刺激可有效减少应用吗啡行术后硬膜外镇痛时对膀胱功能产生的抑制效应,进一步说明经皮穴位电刺激可缩短术后首次自主排尿时间,帮助病人尽早排尿。3.3 经皮穴位电刺激可缩短留置尿管后尿道疼痛(不适感)完全消失时间 本研究两组病人均于麻醉前留置导尿管,此时病人处于清醒状态,尿管刺激可引起病人紧张、恐惧及膀胱尿道肌肉收缩,从而导致病人出现不同程度的尿道不适和疼痛感。Rakel 等[12]研究表明,电刺激可减少原发性机械痛觉过敏,通过激活终末神经末梢产生动作电位,进而刺激疼痛调节中枢产生一系列镇痛性化学介质,如β-内啡肽、脑啡肽以及强啡肽等,继而抑制脊髓前角神经元兴奋性,缓解肌肉痉挛及疼痛。本研究中试验组术后尿道疼痛(不适感)完全消失时间为(5.38±2.17)d,明显短于对照组[(7.80±2.22)d],两组比较,差异有统计学意义(P<0.001),表明经皮穴位电刺激可缩短病人术后尿道疼痛及不适感消失时间,与Aminisaman 等[13]研究一致。Aminisaman等[13]以1~10 Hz 的频率对重症监护室50 例气管插管病人进行经皮穴位电刺激,结果表明,接受电刺激的病人镇痛效果较好,且在一定程度上减少了芬太尼和咪达唑仑用量。就中医角度而言,将中医经络穴位与现代生物相结合,以低频电流刺激经络所在穴位,利用生物电的传导,在流经经脉的同时,调节脉络血气,疏通经络,使全身气血运行通畅,亦可帮助缓解尿道的疼痛、不适[14]。

4 小结

综上所述,经皮穴位电刺激可有效改善病人术后首次自主排尿症状,帮助取得更优的术后排尿效果,从而预防术后排尿困难发生。作为一项预防性无创治疗方法,其操作简单、安全性高,病人依从性强。但本研究观察指标以临床症状和主观指标为主,今后研究需进一步采用更为详细的研究方案,完善客观观察指标,如残余尿等实验室指标,从而提高研究结果的可信度。