核心素养背景下如何帮助小学生积累数学活动经验

2022-02-20叶荟婕

叶荟婕

【摘要】积累活动经验是培养核心素养的有效途径。为帮助学生积累活动经验,笔者以北师大版三年级下册《分一分》为例,提出了积累活动经验的三步教学模式。教师可以通过激发学生活动动机、感悟活动经验、积累活动经验的教学过程,有效帮助学生积累数学活动经验,帮助学生将活动经验内化成思维经验,达到培养学生核心素养的最终目的。

【关键词】小学数学;基本活动经验;课堂教学;核心素养

培养学生核心素养是现阶段小学数学的重要培养目标。为达到培养目标,新课标提出了“四基”,其中就包含了“基本活动经验”,并指出“基本活动经验是培养学生核心素养发展的基石”。因此,积累数学活动经验是发展数学核心素养的有效途径。史宁中先生认为:“基本活动经验是指学生亲自或间接经历了活动过程而获得的经验。”新课标中指出,教师要通过各种教学活动,引导学生独立思考、主动探索、合作交流,使学生自主地理解和掌握基本的数学知识与技能,体会和运用数学思想方法,从而获得基本的数学活动经验。综合史宁中的观点和新课标中的要求,教师要帮助学生积累活动经验,就要探寻有效的教学模式,根据学生的年龄、认知特点,设计有效的教学活动,给予学生充分的时间经历、感悟、体验、积累。那么,我们如何在课堂中帮助学生积累活动经验呢?

一、注重知识产生过程,在需求中激发活动动机

数学基本活动经验是指学习活动中的感悟和体会,必须要让学生在亲自经历、体验、感悟中获得。可见,获得活动经验的前提就是学生必须要经历“活动”。这个活动不仅仅是指教师设计的教学活动,更重要的是学生的思维活动。根据数学学科的知识特点,数学来源于生活,并应用于生活。我们可以以知识产生的过程为引,让学生在解决生活中的数学问题时,产生困惑、冲突,产生活动需求。这个需求必须是学生真实需要的,自然生成的,而不是教师提供的。真实的“需求”才能有效激发学生的学习动机。

例如,在《分一分》的课堂教学中,教师考虑到本节课是分数的起始课,之前已经学习了小数与整数,已经能够解决生活中的大部分问题,为什么还需要创造分数?分数与之前所学的整数、小数的意义相比,最大的区别是它不再是将1个物体看成一个整体,而是将单位“1”看成一个整体,还能表示比“1”小的事物。这与之前所学的知识相互矛盾,也恰恰是课堂导入时很好的切入点。教师可以创设情境,在学生感受到旧知冲突后,产生对新知的需求,激发学生的活动动机。在教学中,可以先创设森林王国的情境,抛出问题串:“4个苹果平均分给2只猴子,可以怎么分,用什么数字表示?”“2个苹果平均分给2只猴子,可以怎么分,用什么数字表示?”“1个苹果平均分给2只猴子,可以怎么分,用什么数字表示?”三个问题循序渐进,学生由能用旧知解决渐渐产生了认知冲突,发现旧知已经不能解决新问题了,让学生真正明白分数产生的必要性,激发学生的活动动机,为后续探索分数的意义种下“主动探索”的种子。

在教学中,教师巧妙抓住了分数产生过程这一切入点,再让学生用所学的知识表示一半。学生陷入了困惑:“一半比1还少,整数和小数都不能表示,那应该用什么数来表示呢?”此时,学生有了真实的困惑,也就有了真实的需求,学生就能主动探索思考,为后续的学习活动提供情感基础。

二、注重直观抽象结合,在归纳中感悟数学实质

根据认知发展理论,小学生处于具象思维发展阶段,学生能借助具体事物的支持,理解抽象的数学问题。在数学教材的编写中,编者经常借助各种具体事物,如,计数器、小棒、生活中的实例等,帮助学生从具体事物中抽象出数学知识。因此,采用具体与抽象相结合的教学模式能帮助学生有效积累活动经验。教师可以通过引导学生观察具体事物中的数学现象,学会“异中求同”“同中求异”,进一步归纳总结出事物的数学“共性”和“特性”,从而感悟数学实质。

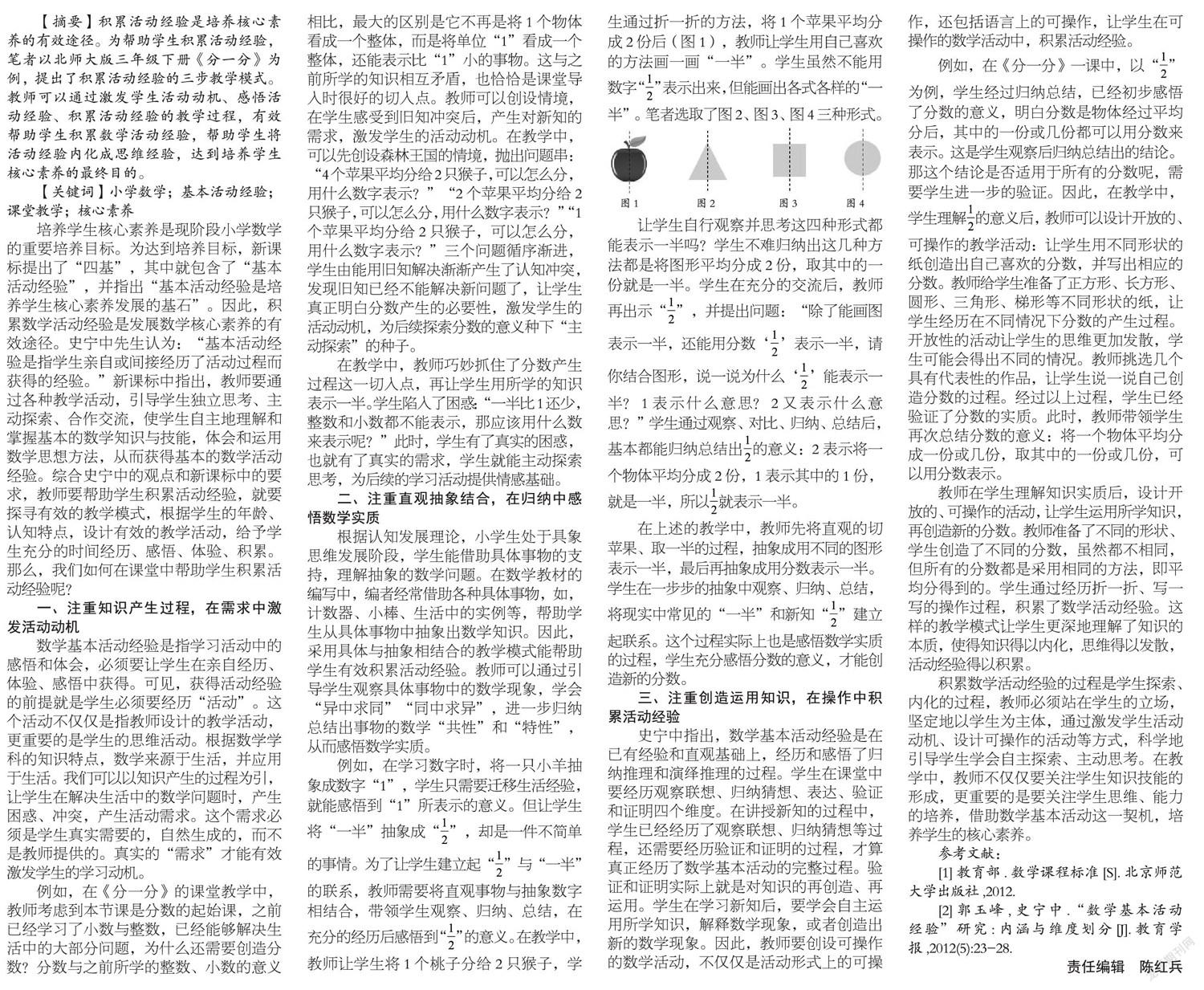

例如,在学习数字时,将一只小羊抽象成数字“1”,学生只需要迁移生活经验,就能感悟到“1”所表示的意义。但让学生将“一半”抽象成“”,却是一件不简单的事情。为了让学生建立起“”与“一半”的联系,教师需要将直观事物与抽象数字相结合,带领学生观察、归纳、总结,在充分的经历后感悟到“”的意义。在教学中,教师让学生将1个桃子分给2只猴子,学生通过折一折的方法,将1个苹果平均分成2份后(图1),教师让学生用自己喜歡的方法画一画“一半”。学生虽然不能用数字“”表示出来,但能画出各式各样的“一半”。笔者选取了图2、图3、图4三种形式。

让学生自行观察并思考这四种形式都能表示一半吗?学生不难归纳出这几种方法都是将图形平均分成2份,取其中的一份就是一半。学生在充分的交流后,教师再出示“”,并提出问题:“除了能画图表示一半,还能用分数‘’表示一半,请你结合图形,说一说为什么‘’能表示一半?1表示什么意思?2又表示什么意思?”学生通过观察、对比、归纳、总结后,基本都能归纳总结出的意义:2表示将一个物体平均分成2份,1表示其中的1份,就是一半,所以就表示一半。

在上述的教学中,教师先将直观的切苹果、取一半的过程,抽象成用不同的图形表示一半,最后再抽象成用分数表示一半。学生在一步步的抽象中观察、归纳、总结,将现实中常见的“一半”和新知“”建立起联系。这个过程实际上也是感悟数学实质的过程,学生充分感悟分数的意义,才能创造新的分数。

三、注重创造运用知识,在操作中积累活动经验

史宁中指出,数学基本活动经验是在已有经验和直观基础上,经历和感悟了归纳推理和演绎推理的过程。学生在课堂中要经历观察联想、归纳猜想、表达、验证和证明四个维度。在讲授新知的过程中,学生已经经历了观察联想、归纳猜想等过程,还需要经历验证和证明的过程,才算真正经历了数学基本活动的完整过程。验证和证明实际上就是对知识的再创造、再运用。学生在学习新知后,要学会自主运用所学知识,解释数学现象,或者创造出新的数学现象。因此,教师要创设可操作的数学活动,不仅仅是活动形式上的可操作,还包括语言上的可操作,让学生在可操作的数学活动中,积累活动经验。

例如,在《分一分》一课中,以“”为例,学生经过归纳总结,已经初步感悟了分数的意义,明白分数是物体经过平均分后,其中的一份或几份都可以用分数来表示。这是学生观察后归纳总结出的结论。那这个结论是否适用于所有的分数呢,需要学生进一步的验证。因此,在教学中,学生理解的意义后,教师可以设计开放的、可操作的教学活动:让学生用不同形状的纸创造出自己喜欢的分数,并写出相应的分数。教师给学生准备了正方形、长方形、圆形、三角形、梯形等不同形状的纸,让学生经历在不同情况下分数的产生过程。开放性的活动让学生的思维更加发散,学生可能会得出不同的情况。教师挑选几个具有代表性的作品,让学生说一说自己创造分数的过程。经过以上过程,学生已经验证了分数的实质。此时,教师带领学生再次总结分数的意义:将一个物体平均分成一份或几份,取其中的一份或几份,可以用分数表示。

教师在学生理解知识实质后,设计开放的、可操作的活动,让学生运用所学知识,再创造新的分数。教师准备了不同的形状、学生创造了不同的分数,虽然都不相同,但所有的分数都是采用相同的方法,即平均分得到的。学生通过经历折一折、写一写的操作过程,积累了数学活动经验。这样的教学模式让学生更深地理解了知识的本质,使得知识得以内化,思维得以发散,活动经验得以积累。

积累数学活动经验的过程是学生探索、内化的过程,教师必须站在学生的立场,坚定地以学生为主体,通过激发学生活动动机、设计可操作的活动等方式,科学地引导学生学会自主探索、主动思考。在教学中,教师不仅仅要关注学生知识技能的形成,更重要的是要关注学生思维、能力的培养,借助数学基本活动这一契机,培养学生的核心素养。

参考文献:

[1]教育部.数学课程标准[S].北京师范大学出版社,2012.

[2]郭玉峰,史宁中.“数学基本活动经验”研究:内涵与维度划分[J].教育学报,2012(5):23-28.

责任编辑 陈红兵