构树苗木切根和截顶对造林后土壤理化性质的影响*

2022-01-11张克丽夏玉芳

张克丽,夏玉芳

(1白银市水务局,甘肃 白银 730900;2贵州大学新农村发展研究院,贵州 贵阳 550025)

构树Broussonetiapapyrifera属于桑科构树属,全树均有利用价值,其果、叶、皮和枝干在药用、食用、造纸以及酿酒等方面[1-3]被广泛应用,发达的根系在防止水土流失方面发挥着重要作用。但其造林成活率低,生态效益未得到良好的发挥。本文选用贵州省贞丰县构树造林实生苗,对其进行切根、截顶处理,提高构树造林成活率,发挥良好生态效益,研究不同处理构树幼林土壤理化性质差异,了解不同处理构树苗木造林对其幼林地土壤结构改良、土壤水土保持性能的影响,从而选择出构树造林实生苗最佳处理方式,为生产实践提供可靠的技术体系和理论依据。

1 材料与方法

1.1 实验地概况

实验区位于贵州省贞丰县阴滩区,属于黔西南中部,东经105°25′~105°56′,北纬25°07′~25°44′,平均海拔1145.4 m,气候温和,冬无严寒,夏无酷暑,属于亚热带湿润气候,年均温16.6 ℃,最低温1月份月均温4.5 ℃,最高温7月份月均温26.8 ℃,年均降水量1531.6 mm,是典型的喀斯特地貌。该区域石漠化严重,自然植被稀少,水土流失严重,土壤由石灰岩发育而成,pH值在7.5~8.5之间,属于碱性土壤,土层厚度在25 cm左右。

该区域是造林2年(3年生的构树幼树)的退耕还林地,造林密度为3 m×4 m,每个处理样地面积667 m2,3个重复。

1.2 实验方法

1.2.1 构树实生苗处理

对造林用构树实生苗径级0.5~1.0 cm,1.0~1.5 cm进行处理截顶、切根处理,以下2种处理均以无林地为对照。

1)截顶处理:对2个不同径级的构树实生苗,分别截顶,使苗木地上留高度30 cm,地下完好,并将截口用蜡密封,每个处理3个重复。

2)切根处理:把2不同径级的构树实生苗,分别主根留5 cm,地上部分留高度30 cm,并将截口用蜡密封,每个处理3个重复。

1.2.2 土壤样品采集[4-5]

根据当地的土壤和地势等条件,选择两个土层进行采样,即0~15 cm层和15~30 cm层。

在标准地内,按照两个层次采集土样,原状土用大铝盒在样地各点按品字形取样,取样在树冠滴水线范围内,以树干为中心距树干1 m的圆弧线处,在圆弧线处再按品字形取3个点,分别分层采样,每个处理共3个重复。运回室内将其沿土壤的自然结构剥成直径10 mm左右的小土块,弃去里面的石块以及植物根系等杂物,风干后做干湿筛测定备用;土壤含水量和容重直接在采样地点测定。其他测定土壤采样同样按照上述方法分层进行采集,然后将各采样点土样混合并装入塑料袋中,贴好标签,带回实验室立即风干处理,风干过程中注意勤翻动,防止发霉等,弃去里面的石块以及植物根系等杂物,风干后过2 mm和0.25 mm的筛子备用。

1.2.3 数据处理

采用Excel和SPSS10.0软件进行数据处理。

1.3 实验设计

如表1。其中D1—径级0.5 cm~1.0 cm,D2—径级1.0 cm~1.5 cm;A—留顶留根,B—留主根,地上部分30 cm处截顶, C—留主根5 cm,地上部分30 cm处截顶。

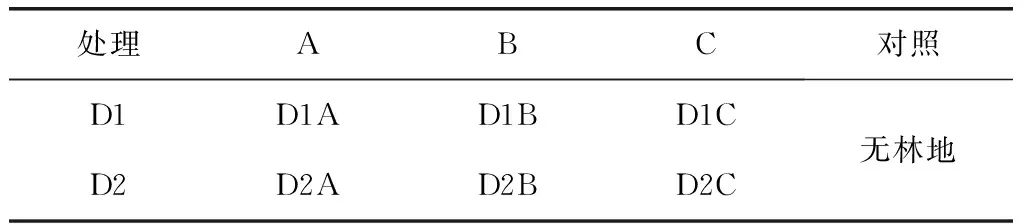

表1 实验设计Tab.1 Test design

2 结果与分析

本实验各处理所选取的标准株基本情况见表2。

表2 样地基本情况Tab.2 Basic information of sample plots

2.1 土壤物理性质

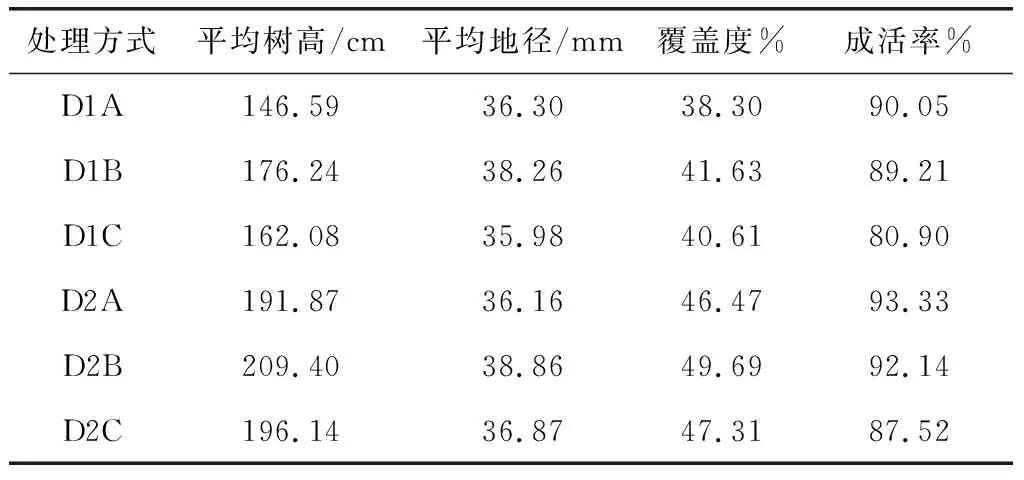

2.1.1 土壤容重

土壤容重,也叫土壤密度,是指单位容积烘干土的质量。一般土壤容重越小,表明土壤比较疏松,通透性较好,肥力较高,反之表明土体紧实,通透性差[6]。从图1可知:土壤容重在垂直层面上表现为上层小于下层,说明上层土壤通透性较好,肥力较高,C处理幼林地土壤容重较小,可能处理主根之后,侧根生长萌发多数分支,从而改善了土壤容重,A和B两种处理幼林地土壤容重较大,可能是幼林生长初期,下层土壤致密,这两种处理细根根系生活力较弱,从而影响了整个根系的生长,而无林地刚好有草本类生长,它们根系的活动会对下层土壤容重有所改善。上层土壤容重大径级苗木幼林地略小于小径级苗木幼林地,但相差不明显;下层土壤容重大径级苗木幼林地大于小径级苗木幼林地。

图1 不同处理土层土壤容重Fig.1 Soil volume weight by different treatments

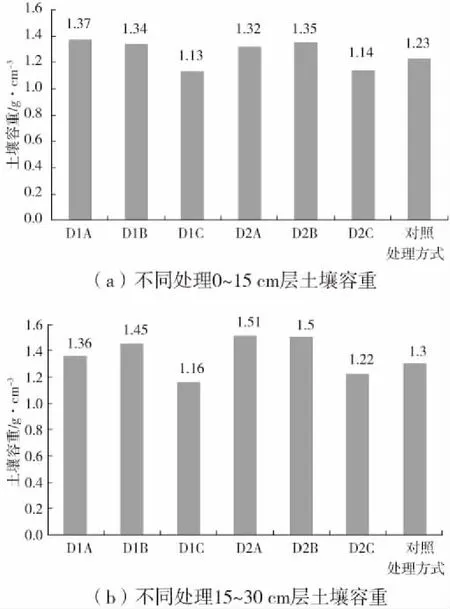

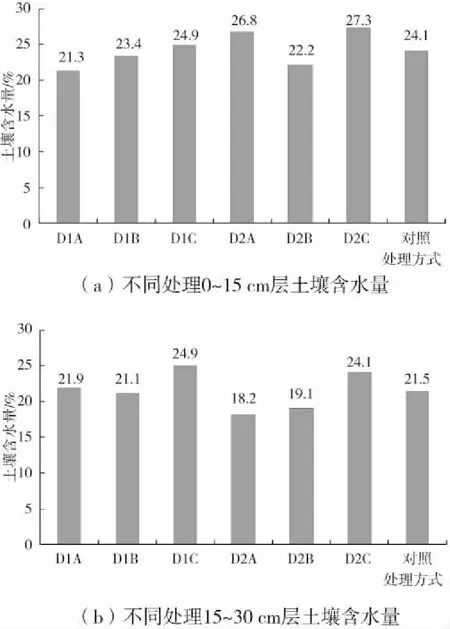

2.1.2 土壤含水量

土壤水分较多的情况下,土壤颗粒会吸水膨胀,孔隙度减弱,土壤的透水性就明显下降,增加地表径流,并发生较严重的土壤侵蚀。土壤过于干燥也会影响土壤抗蚀性,特别是在暴雨的情况下,会发生土壤侵蚀,因此适量的水分才能提高土壤的抗蚀性。由图2可知:土壤含水量在垂直分布上表现为上层>下层,说明根系的分布影响土壤水分的多少;上层土壤中D2C、D2A和D1C处理最明显,与无林地相比含水量分别增加了13.3%、11.2%、3.3%,经方差分析(P<0.05)D2C与对照之间差异显著(Sig=0.004);下层土壤中D1C和D2C处理的幼林地土壤含水量最大,与无林地相比分别增加了15.8%、12.1%,且均与对照间差异显著,D2A处理含水量最小,说明造林苗木径级较大时,与小径级造林苗木同条件造林,会抑制根系的正常发挥,影响根系深度的延伸,从而导致在改善土壤含水量方面较弱。

图2 不同处理土壤含水量Fig.2 Soil water content by different treatments

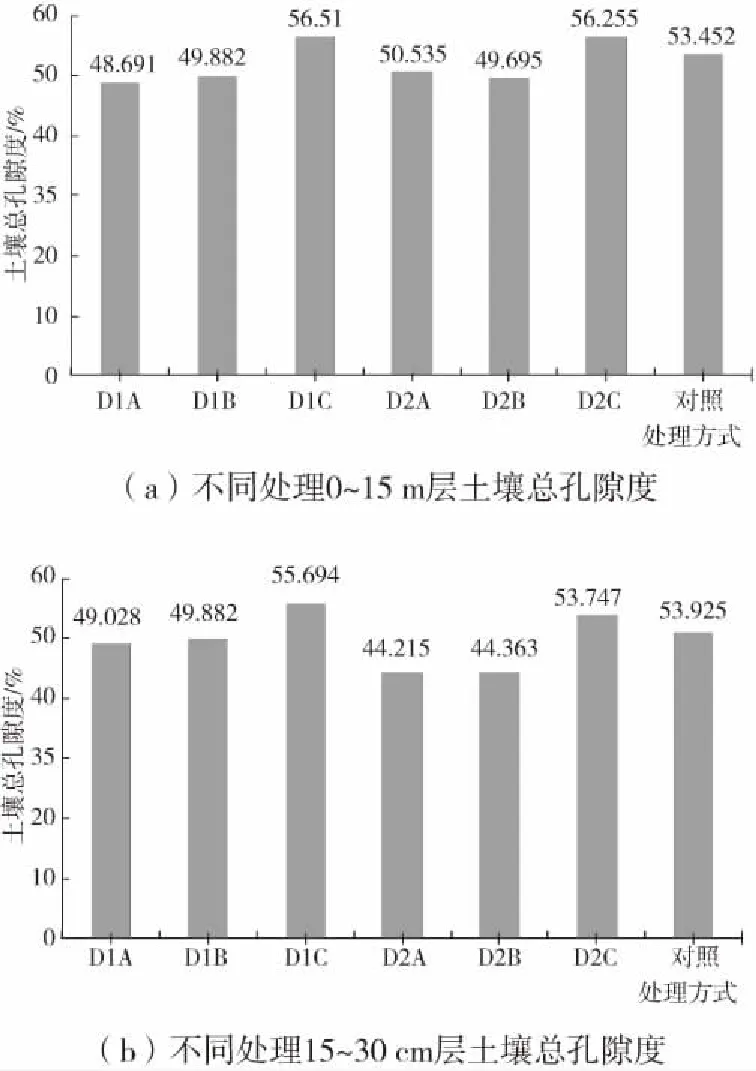

2.1.3 土壤总孔隙度

土壤孔隙度是指单位容积土壤中孔隙所占的百分比,即土壤中各种形状的粗细土粒集合和排列成固相骨架,骨架内部有宽窄和形状不同的孔隙,构成复杂的孔隙系统。与土壤容重刚好相反,其值越大,表明土壤的透性越好,不易于形成地表径流,防治土壤侵蚀发生,是土壤结构的重要指标,其质量和数量方面往往反映出土壤结构的好坏[7]。由图3可知:土壤总孔隙度整体上表现为上层>下层,上层A和B两种处理的幼林地,土壤总孔隙度都偏小,该处理幼林地土壤蓄水能力较弱,可能与造林当初没有对造林苗木根系进行处理有关,导致造林后发生涡根等现象,从而影响根系的伸展以及根系功能的发挥,D1C和D2C处理的幼林地与无林地相比分别增加了5.7%、5.2%,说明切根+截顶处理幼林对土壤表层总孔隙度比较明显,大小径级苗木幼林地土壤孔隙度差异不大;下层A和B两种处理总孔隙度明显小于无林地,可能与草本类的生长有关系,此外由于大径级的苗木造林当初根系就已经偏大,造林地土壤条件差,根系生长受到抑制,造林成活初期根系未能完全恢复,从而影响了其对土壤总孔隙度的改良作用;D1C和D2C处理幼林地土壤总孔隙度大于无林地,说明该处理幼林地土壤蓄水能力较强,但均与无林地间差异不明显,小径级苗木幼林地土壤空隙度大于大径级苗木幼林地。

图3 不同处理土壤总孔隙度Fig.3 Soil total porosity by different treatments

2.2 土壤化学性质

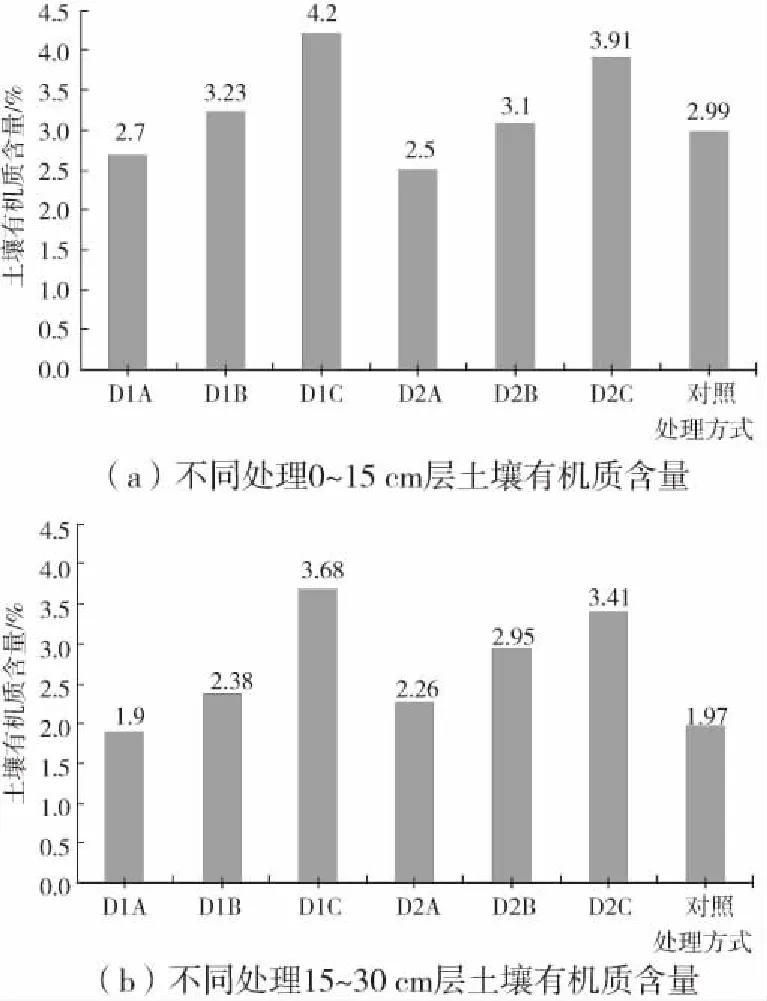

2.2.1 土壤有机质

一般土壤有机质含量为1%~2%,部分森林土壤有机质含量会达到3%~5%左右。有机质虽然不能直接作为植物养料,但其中含有植物所需的各种元素,具有很高的代换吸收能力,能保留大量的养分,是植物营养的储存库。土壤有机质的数量与质量变化是土壤肥力及环境质量状况的最重要特征,是制约土壤理化性质如水分、通气性抗蚀力、供保肥能力和养分有效性等的关键因素,保持土壤中较高的有机质数量质量水平是土地持续利用和作物高产稳产的先决条件。有机质含量和土壤水稳性团聚体含量作评价土壤抗蚀性指标时,二者之间的变化基本一致[8]。从图4可知:土壤有机质含量上层>下层。上层土壤D1C和D2C处理有机质含量最高,分别为4.20%、3.91%,与无林地相比分别增加了40.5%、30.8%,说明这两种处理有利于增加幼林地土壤有机质含量,D1A和D2A处理幼林地有机质含量较少,这可能与细根占总根系比重有关,C处理增加了幼树根系细根所占比重,细根比重大能促进根系吸收水分跟养分的能力,各处理小径级苗木幼林地有机质含量大于大径级苗木对应的处理;下层所有幼林地土壤下层有机质含量均大于无林地有机质含量,说明幼林地幼树根系对土壤下层有机质含量的增加是明显的,进一步说明树木根系比草本根系更有利于土壤有机质的积累,各处理大径级苗木幼林地有机质含量大于小径级苗木对应的处理(C处理除外)。

图4 不同处理土壤有机质含量Fig.4 Organic matter content by different treatments

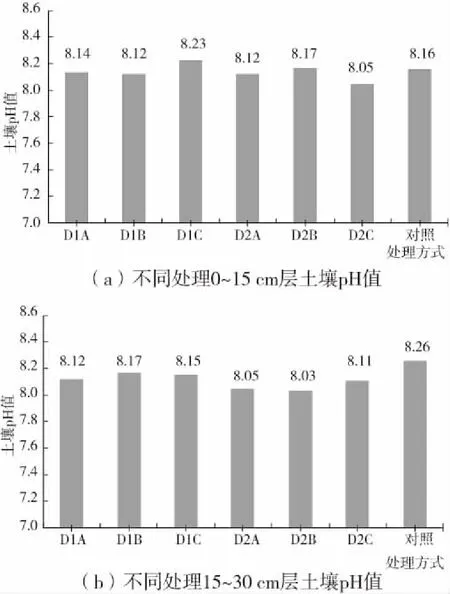

2.2.2 土壤pH值

土壤酸碱性是土壤的重要化学性质,反映土壤酸度的指标,对土壤微生物活性、矿物质和有机质的分解起着重要作用,并影响土壤养分元素的释放、固定和迁移[9]。由图5可知:该区域土壤属于碱性,其pH值均在8.00左右。幼林地土壤pH值上层略高于下层,无林地刚好相反,土壤pH值上层小于下层,可能与构树幼树根系的分泌物有关,从而影响了土壤的酸碱度变化。

图5 不同处理土壤pH值Fig.5 pH value by different treatments

3 结论与讨论

3.1 结论

3.1.1 土壤物理性质

实验结果显示不同处理方式的构树幼林地相比较,切根+截顶处理的幼林地比其他处理的幼林地土壤容重较小、含水量较高、总孔隙度较大,说明该方式处理的幼林地抑制主根生长促进侧根发育,更有利于改善土壤通透性,利于增强土壤蓄水能力和增强土壤肥力;而留顶+留根、截顶+留根处理的幼林地幼树根系活跃能力差,分布集中、密集,延伸、扩展到土壤中的能力差;幼林地与对照无林地相比,土壤各项物理指标值均优于无林地;各种处理的幼林地土壤物理指标在垂直层面上上层优于下层,构树幼林地土壤根系主要活跃在0~15 cm土层范围内。

3.1.2 土壤化学性质

实验结果显示不同处理方式的构树幼林地相比较,切根+截顶处理的幼林地与其他处理相比,土壤有机质含量较大,该处理增加了幼树根系细根所占比重,根系利于土壤有机质的积累;幼林地上层土壤pH值略高于下层土壤pH值,无林地刚好相反,上层pH值小于下层pH值,构树幼林对土壤pH值改变差异显著,对表层pH值有增大的效果,下层土壤pH值明显小于无林地土壤pH值。

3.2 讨论

本实验分析了根系与土壤理化性质时,只是看到不同处理构树幼林地土壤理化性质不同,并未对其进行生理及生化方面发生的变化进行了解,如根系对土壤有机质含量、水分含量以及pH值的改变,因此需进一步研究构树根系对土壤理化性质改变的生理生化原因。