运用双反牵引联合PFNA内固定治疗股骨转子间骨折外侧壁缺损的临床研究

2021-12-30王绍刚胡龙驹汪东旭陶忠亮

王绍刚 胡龙驹 汪东旭 陶忠亮

近年来,股骨转子间骨折的发生率逐年升高,主要原因为物理性损伤,中老年人群较为高发[1]。其中,外侧壁缺损型股骨转子间骨折属于累及部分大转子和小转子的不稳定性骨折[2]。此类患者临床上多采用闭合复位内固定手术的方式进行治疗,其复位固定质量决定患者的手术治疗效果[3]。牵引床闭合复位虽能起到一定的治疗效果,但其复位质量差[4]。我们采用双反牵引联合PFNA内固定治疗股骨转子间骨折外侧壁缺损,取得了较好的临床效果,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2017年4月至2019年3月股骨转子间骨折外侧壁缺损患者118例,根据就诊时间前后、患者病情和患者及其家属意向分为观察组和对照组,每组59例。对照组采用牵引床复位,观察组采用双反牵引复位,两组均采用PFNA内固定。

纳入标准:①患者年龄18~80岁;②经CT检查确诊为单侧股骨转子间骨折,按照AO分型为A3型,且无其他部位骨折[5];③闭合性新鲜骨折。

排除标准:①病理性骨折或具有同侧下肢手术史者;②患有心脑血管疾病或者有精神性疾病的患者;③就诊资料缺失或者不完全的患者。

观察组中男性28例,女性31例;年龄38~74岁,平均(66.52±6.82)岁;受伤至手术时间1~8 d,平均(4.68±0.89)d;致伤原因:重物砸伤13例,高处坠落15例,摔伤5例,交通事故26例;左侧25例,右侧34例。

对照组中男性29例,女性30例;年龄41~78岁,平均(65.22±7.47)岁;受伤至手术时间1~9 d,平均(4.71±0.92)d;致伤原因:重物砸伤14例,高处坠落14例,摔伤7例,交通事故24例;左侧27例,右侧32例。

两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准,所有患者均知情同意。

1.2 手术方法

患者入院后进行初步诊断(X线片等)治疗,根据患者情况制定手术治疗方案,待患者满足手术要求,即可进行手术治疗。

观察组患者采用双反牵引复位器进行治疗[6]。患者取仰卧位,先将1枚克氏针置入患肢股骨髁部位,之后使用螺丝将牵引固定器固定在髂前上棘部位,将牵引弓与牵引架固定连接。从患肢股骨大粗隆顶点处纵行切口(长约5 cm),暴露股骨大粗隆顶部,C臂机透视下将导针插入髓腔中央,借助钻头沿导针方向扩大髓腔,并将适宜长度的PFNA钉插入髓腔内,适当的调整前倾角度,借助近端瞄准臂定位,将导针钻入股骨头关节下面1 cm位置,过程中注意保持导针位于股骨颈正中,之后再将螺旋刀片沿导针方向置入股骨颈合适位置,然后锁定螺钉,C臂机下确定复位以及内固定正确,冲洗缝合伤口。

对照组患者在C臂机下使用牵引床复位,若复位效果不佳或存在股骨骨折近端移位现象,可在股骨颈前方做一小切口进行复位,待复位完毕,采用PFNA内固定方式进行固定[8]。

1.3 观察指标

①记录两组患者手术期间情况(手术持续时间、术中出血量、复位时间、透视时间、骨折闭合复位成功率)。②记录比较两组患者的内旋/外旋角度。患者术后1个月时佩戴骨科随访数据分析系统标定器,经测量计算出胫骨扭转程度[9]。③记录两组患者的骨折愈合时间,采用Harris评分评估髋关节功能恢复情况[10]。评分越高代表患者康复越好。④术前及术后随访行疼痛视觉模拟评分(VAS)及Oswestry 功能障碍指数(ODI)进行临床评分[11]。VAS、ODI分数越高表示患者疼痛越严重。

1.4 统计学处理

2 结果

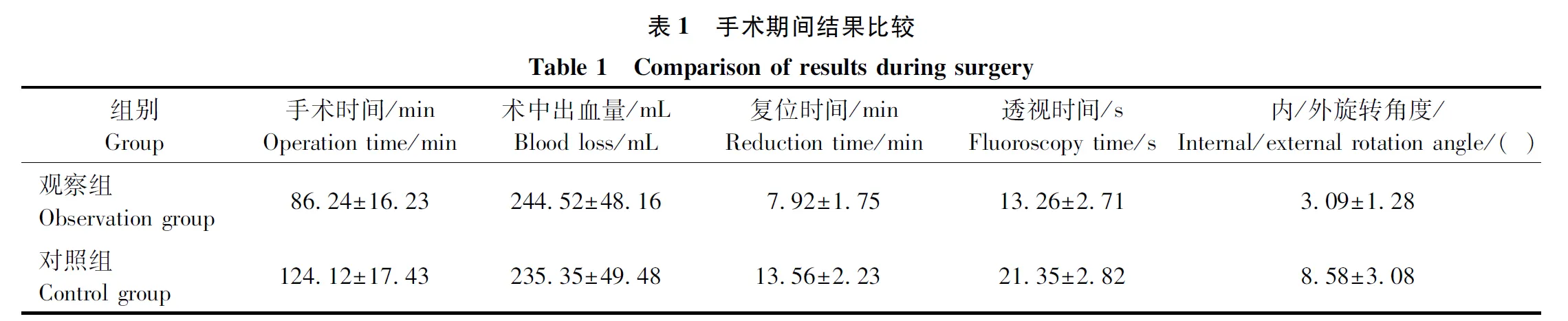

2.1 患者手术情况

两组患者均顺利完成手术。观察组通过牵引实现闭合复位,对照组通过牵引床实现闭合复位,14例经前方小切口辅助复位。如表1所示,两组患者在手术时间、复位时间、透视时间以及内/外旋转角度上具有统计学差异(P<0.05);术中出血量无明显差异(P>0.05)。

观察组不良反应发生4例(6.78%):下肢深静脉血栓1例、切口感染1例、髋内翻1例、其他1例;对照组发生12例(20.34%):下肢深静脉血栓3例、切口感染1例、泌尿感染2例、髋内翻1例、内固定松动1例、其他2例。观察组明显优于对照组(P<0.05)。

2.2 随访情况

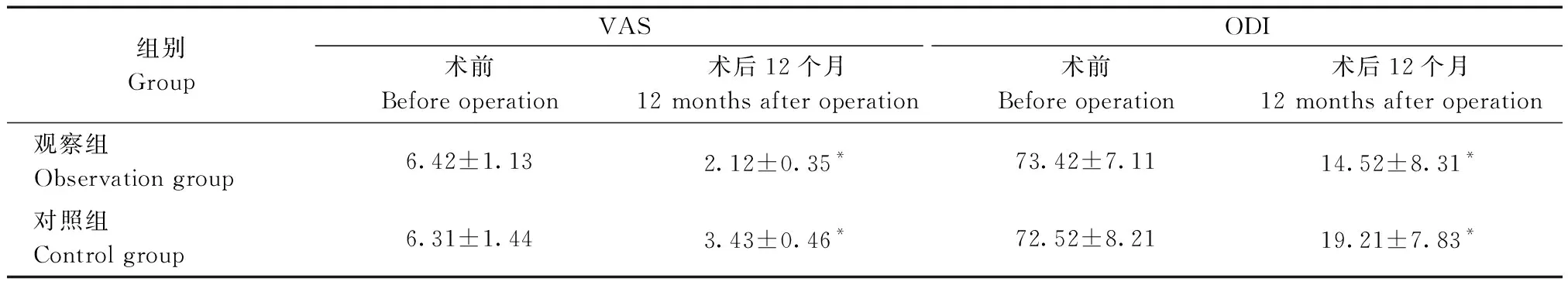

两组患者术后随访6~14个月,平均(12.21±2.31)个月,骨折均愈合。表2显示,两组患者术前VAS和ODI评分无明显差异;术后12个月时,均较术前明显改善,但观察组明显优于对照组(P<0.05)。

表2 术后12个月VAS、ODI比较Table 2 Comparison of VAS and ODI at 12 months after operation

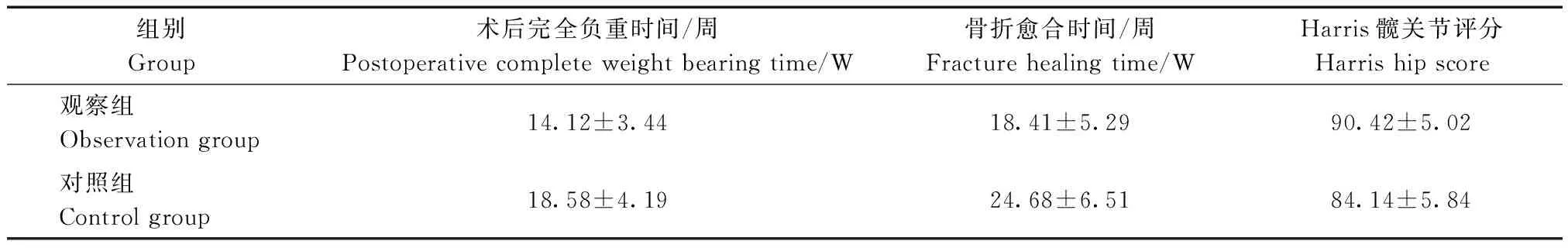

表3显示,观察组术后完全负重时间以及骨折愈合时间均低于对照组(P<0.05),Harris髋关节评分优于对照组(P<0.05)。

表3 术后恢复情况比较Table 3 Comparison of postoperative recovery

3 典型病例

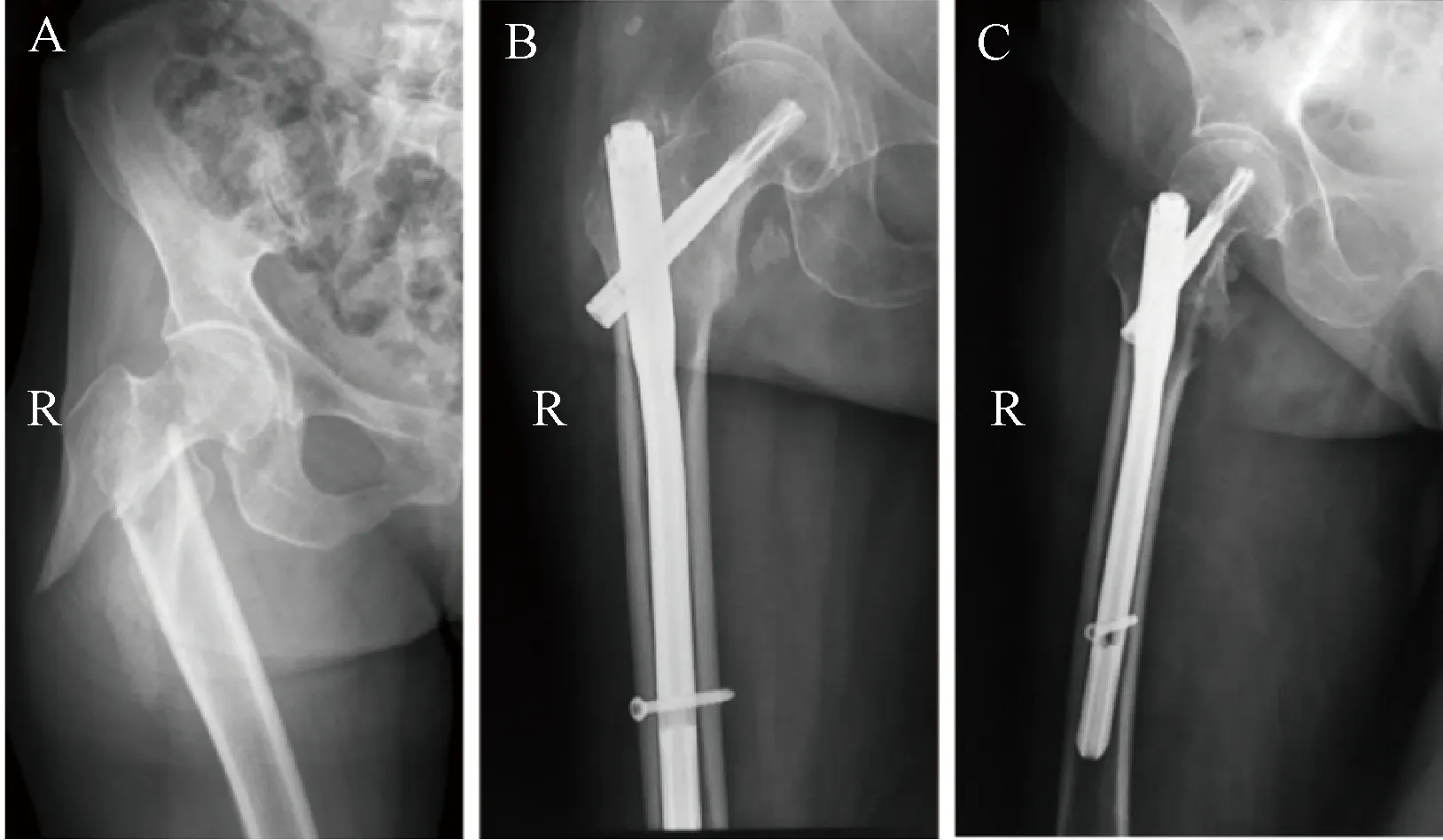

患者,女,75岁,摔伤导致右侧股骨转子间骨折,伤后2.5 d进行双反牵引联合PFNA内固定,术后6个月X线片显示骨折愈合良好,内固定位置合适(图1)。

A:术前;B、C:术后6个月。A: Before operation; B, C: 6 months after operation.图1 典型病例Fig. 1 Typical case

4 讨论

股骨转子间骨折是中老年患者髋骨部位骨折中较为常见,其约占全身骨折的1.5%[12]。中青年患者较少见,仅有3%的股骨转子间骨折发生于55岁以下的患者中[13]。致病原因多为高能量创伤且多伴有其他骨科相关损伤,外侧壁具有不稳定的特点,手术难度较大。多数患者术后运动能力能够恢复,但仍有部分并发症存在。相关研究表明,79%的股骨转子间骨折患者在入院时合并其他并发伤,术后并发症发病率高达15%[14]。本研究中,对照组患者的术后不良反应发生在15%以上,主要是受患者具体病情影响,但也表明股骨转子间骨折患者术后发生不良反应属于较为常见现象,也是当前困扰术后康复的主要难题之一。

股骨转子间骨折的治疗主要以复位和内固定为主。较多的研究比较了髓内固定和髓外固定的差异性,在Meta分析中,髓内钉固定在术后疗效评估等均优于髓外固定,对不同AO分型的患者相比较,钢板螺丝固定、PFNA和PFN在各个AO分型上均具有优势[15]。目前,临床上治疗方式只要采用牵引床辅助复位,依靠微创技术置入髓内钉进行固定。牵引床治疗属于皮牵引技术,将患者足部进行固定,借助会阴部制作反牵引力,此复位系统存在诸多缺点,其牵引力线与下肢机械轴线之间存在夹角,复位质量相对较差,术后不良反应发生率较高[16]。

相比于牵引床,双牵引复位方式具有以下优点:①与人体四肢的机械轴线和生物力学相匹配,牵引力和牵拉部位的肌肉走行相一致,符合生物学特性。②传统牵引方式作用力主要为重力和摩擦力,力量相对较弱,对于复杂骨折且病情严重的患者复位效果较差。双反牵引复位采用机械力牵引,直接作用于骨折两端,牵引力更大,可利用软组织的顺势包裹钳夹作用复位骨折,能够应对多种复杂情况,实现快速复位。③侧顶装置多样化,可进行多方位的复位操作,能满足多种类型的骨折需求。④维持时间长,效果佳,为复位和固定手术提供了充分的牵引力和时间。⑤操作简单,复位器结构简单,易于上手以及维护。双反牵引复位其作用力直接在患者骨骼上,术中对于软组织的破坏损伤相对较少,其并发症发病风险低。牵引床复位会对足踝部位以及会阴部位造成损伤。本研究中观察组不良反应发生率明显低于对照组,表明采用双反牵引复位能够降低不良反应的发生,改善预后。

本研究中,两组患者术前VAS和ODI评分无明显差异,在术后12个月时,均较术前明显改善,但观察组改善程度明显优于对照组(P<0.05)。观察组术后完全负重时间以及骨折愈合时间均低于对照组(P<0.05),Harris髋关节评分优于对照组(P<0.05)。相比于牵引床复位,采用双反牵引复位能够更好的改善患者预后情况,术后康复效果更佳。

综上所述,采用双反牵引联合PFNA内固定治疗股骨转子间骨折外侧壁缺损的骨折愈合以及复位效果更佳,患者术后康复效果以及生活质量更好,值得临床推广。