节段内U形钛棒固定系统结合峡部植骨治疗腰椎峡部裂的临床效果

2021-12-26石林新吴成如廖国权高升史凤之俞军卫孙国荣陈然顾庆陟

石林新,吴成如,廖国权,高升,史凤之,俞军卫,孙国荣,陈然,顾庆陟

(解放军联勤保障部队第九○一医院骨二科,安徽合肥 230031)

目前,对于不伴滑脱及椎间盘突出的单纯性腰椎峡部裂患者手术方式存在诸多争议,如何保证既不影响腰椎正常活动的同时,又能提高峡部愈合率,是脊柱外科医师面临的难题。笔者回顾性分析2015年2月~2018年12月本科收治的50例单纯腰椎峡部裂患者,对比采用节段内U形钛棒固定系统与节段间椎弓根螺钉固定系统结合峡部自体植骨的治疗临床效果,为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

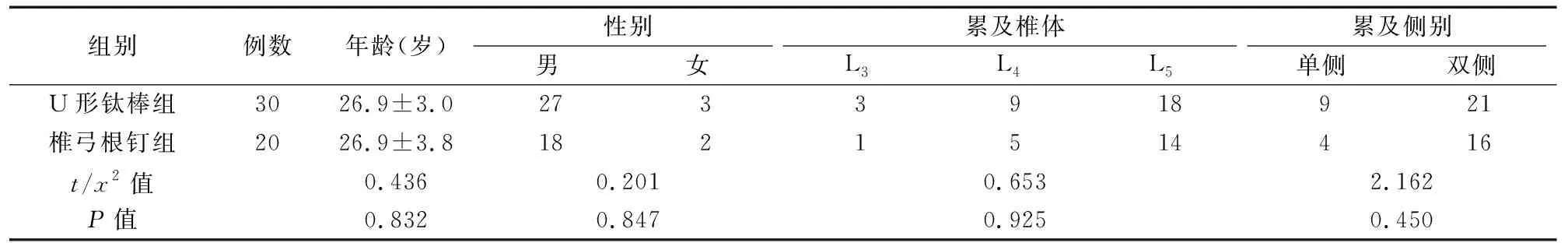

依据患者手术方式的不同,将50例分为两组:U形钛棒组30例,均采用节段内U形钛棒固定系统结合峡部植骨治疗;椎弓根钉组20例,均采用节段间椎弓根螺钉系统结合峡部植骨治疗。统计比较两组患者的性别、年龄、累及椎体和侧别等资料,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 手术方法

患者全身麻醉,术前定位患椎,腰后正中切口,逐层暴露至椎板和关节突外侧缘,彻底去除峡部瘢痕组织。用磨钻、骨刀或咬骨钳去除峡部裂隙上下硬化骨质,注意避免损伤下部前外侧的神经根,直至出现渗血骨面。将切口皮瓣向外剥离,触及髂嵴后方,切开筋膜,暴露一侧髂骨,推开后外侧骨膜,用环锯钻取单面皮质骨柱。切成两份,并用刮匙取出部分松质骨备用。将峡部裂节段棘突用布巾钳向后下方提拉,充分暴露清理好的峡部裂隙。先将松质骨植入裂隙,然后将半块骨柱植入裂隙并用植骨棒打压紧密,松开布巾钳,植骨块稳定嵌入峡部裂隙。节段间固定手术方式采用峡部上下两节椎弓根螺钉固定,预弯连接杆,固定于椎弓根螺钉尾端。节段内U形钛棒固定采用患椎两侧椎弓根置入规格适宜的椎弓根螺钉,再取合适长度的U型钉棒1枚,根据患者患椎情况弯曲,于患椎棘突下置入,头侧适当提拉加压峡部断端,确保峡部裂椎棘突下缘、U形钛棒贴合紧密,防止术后腰部过伸活动时下位棘突上与钛棒下缘碰撞。随后拧入螺钉尾端螺帽固定,明确固定牢固,透视确认内固定位置好,放置负压引流管,分层缝合伤口。

1.3 观察指标

对比两组术前及末次随访时的VAS评分、ODI指数以及腰椎活动度,同时统计两组手术时间及术中出血量。通过腰椎CT评价峡部骨折愈合情况,随访并记录并发症情况。

1.4 统计学分析

2 结果

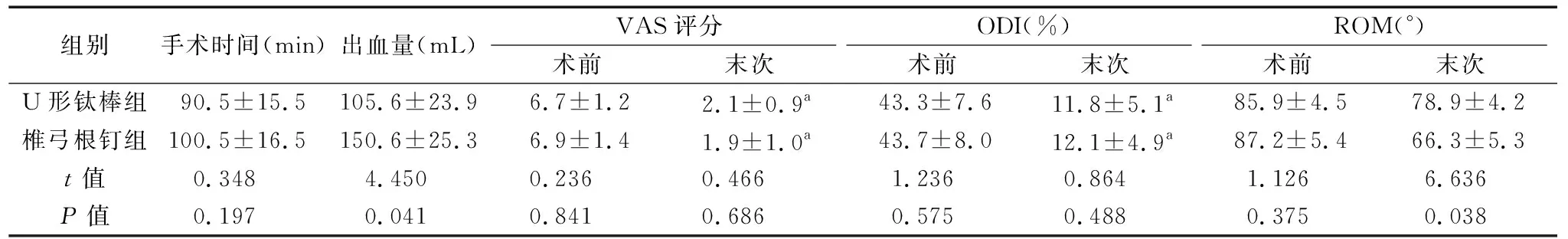

所有患者随访12~24个月,平均(18.2±7.3)个月。两组患者的手术时间无显著性差异(P>0.05),U形钛棒组的术中出血量显著少于椎弓根钉组(P<0.05);与术前相比,两组患者末次随访时的疼痛VAS评分、ODI指数均显著降低(P<0.05),但组间差异无统计学意义(P>0.05);末次随访时,U形钛棒组的腰椎活动度明显优于椎弓根钉组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者手术结果比较

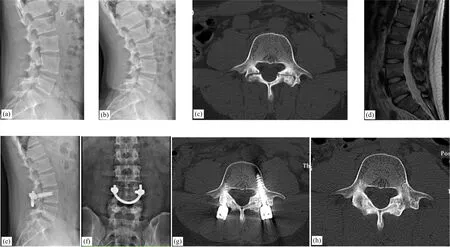

峡部裂愈合时间方面,U形钛棒组的平均愈合时间(13.2±3.3)个月,椎弓根钉组为(12.2±2.3)个月,差异无统计学意义(P>0.05)。50例患者所有手术切口Ⅰ期愈合,植骨均骨性融合,无感染、慢性疼痛、内固定松动等并发症发生,末次随访时腰椎CT均可见腰椎峡部骨性愈合,均行内同定取出(典型病例见图1)。

图1 患者,男,21岁,a-b:术前腰椎侧位、动力过伸位片提示L4椎体峡部裂,无明显椎体滑脱;c-d:术前腰椎CT显示双侧峡部裂,MRI检查未见明显椎间盘突出;e-f:术后腰椎正侧位片见U形钛棒内固定良好;g-h:末次随访腰椎平扫提示双侧峡部裂骨性愈合,取出内固定后峡部骨皮质连续

3 讨论

腰椎峡部裂手术的目的是恢复节段稳定性以及峡部缺损区的骨性愈合,手术方式需行峡部裂隙间清理、修补以及稳定固定椎体,但目前,尚没有统一的手术固定方案。节段内固定一般需在峡部裂修复、峡部裂隙内植骨,节段内进行固定使峡部断端骨性融合,以达到治疗目的。节段内固定包括Buck法[1]经峡部单拉力螺钉固定、横突棘突间钢丝固定[2](Scott法)以及钉钩固定结构中的椎弓根螺钉椎板钩[3]、椎弓根螺钉U型棒和动态椎弓根螺钉U型棒等。节段间固定通过对患椎下一节段行椎弓根螺钉固定,两侧通过连接棒稳定,符合传统脊柱钉棒系统固定方式,技术相对成熟。对于腰椎峡部裂合并重度腰椎滑脱、椎间盘突出伴有神经症状患者行椎间植骨融合时,临床常用节段间固定。

本研究排除合并神经损伤、滑脱严重及腰椎失稳患者,仅给予内固定与峡部植骨治疗。患者疼痛VAS评分、ODI指数较术前均显著降低(P<0.05),但组间差异无统计学意义(P>0.05),说明两种手术固定方式均疗效明确。术后50例患者均获得骨性愈合,可能与该研究对峡部缺损部位软骨、纤维组织、骨组织进行仔细清理,行峡部植骨治疗有关。节段间固定是将病椎与下位椎体进行固定甚至融合,以恢复椎体间的稳定性,防止椎体滑脱的发生、进展,该方式需固定一个活动节段,从研究结果来看,腰椎活动度方面不及节段内固定(P<0.05,表2),且术后邻近椎间盘的退变势必加剧,本组随访期内虽均无邻近节段退化现象,但为避免后期出现,在骨性愈合后均应行内固定取出手术。本研究中,U形钛棒固定系统结合峡部植骨,术中清除峡部裂隙间纤维增生及瘢痕组织后,能充分地进行自体髂骨植骨,以棘突作为支点进行双侧峡部加压,加压力量对称,在不侵占峡部需植骨区域的同时,能促进骨折端愈合。两组间术中平均出血量的差异有统计学意义(P<0.05),单纯节段内修复被认为最大程度保留了解剖结构,术中的暴露程度少,无需暴露下一节段椎弓根,避免了剥离棘突两侧肌肉,从而减少了出血量,手术创伤相对低,这一结论与孙鲁琨等[4]的报道相一致。

综上所述,对于不伴有椎间盘突出及腰椎滑脱的单纯性腰椎峡部裂患者,节段内U形钛棒固定与节段间椎弓根钉固定结合峡部植骨治疗均能取得良好疗效,但前者更有利于保留腰椎的活动度。