团体心理辅导改善随迁子女心理健康实验研究

2021-12-22管以东

卫 萍,管以东

(1.合肥学院 教育学院,合肥 230601;2.合肥市第29中学,合肥 230051)

一、引言

2019年全国教育事业发展统计公报显示,义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女有1 426.96万人。其中,在小学就读1 042.03万人,在初中就读384.93万人。随迁子女作为当今社会的一个特殊群体,未来在我国的社会主义建设中起着至关重要的作用。不容乐观的是,国内的相关研究均发现随迁子女整体的心理健康状况低于城市居民子女,自卑心理在随迁子女中普遍存在。因此,社会各界需要进一步的关注,并采取积极有效的应对策略。

初中生正处于青春期,是生理与心理发展的关键期,也是容易出现心理矛盾的危机期,随迁子女初中生群体的心理健康状况更是教育工作者亟须关注的课题。团体心理辅导是一种深受青少年欢迎的心理辅导形式,比个别心理辅导有更大的影响力和更好的辅导效益。本次实验的研究目的就是探索团体心理辅导促进随迁子女初中生心理健康的效果,为有针对性地提高随迁子女的心理健康水平、制定相应有效的干预措施提供实证依据。

二、研究方法

(一)研究对象

在合肥市某随迁子女定点中学,以初一、初二年级的随迁子女为研究对象,共163人,其中男生96人,女生67人。本次问卷发放163份,施测中有2人效度量表分数不合格,回收有效问卷161份。

(二)方法与工具

研究采用对照实验法和量表测验法。

运用权威的心理健康诊断测验(MHT)量表测量,该量表由华东师范大学周步成等编制。全量表由8个分量表和 1个效度量表构成。8个分量表分别是: 学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向。效度量表的得分大于等于7分的同学视为回答问卷不真实,其测试结果作废。在本研究中,内部一致性α系数为0.861,信度良好。

(三)研究步骤

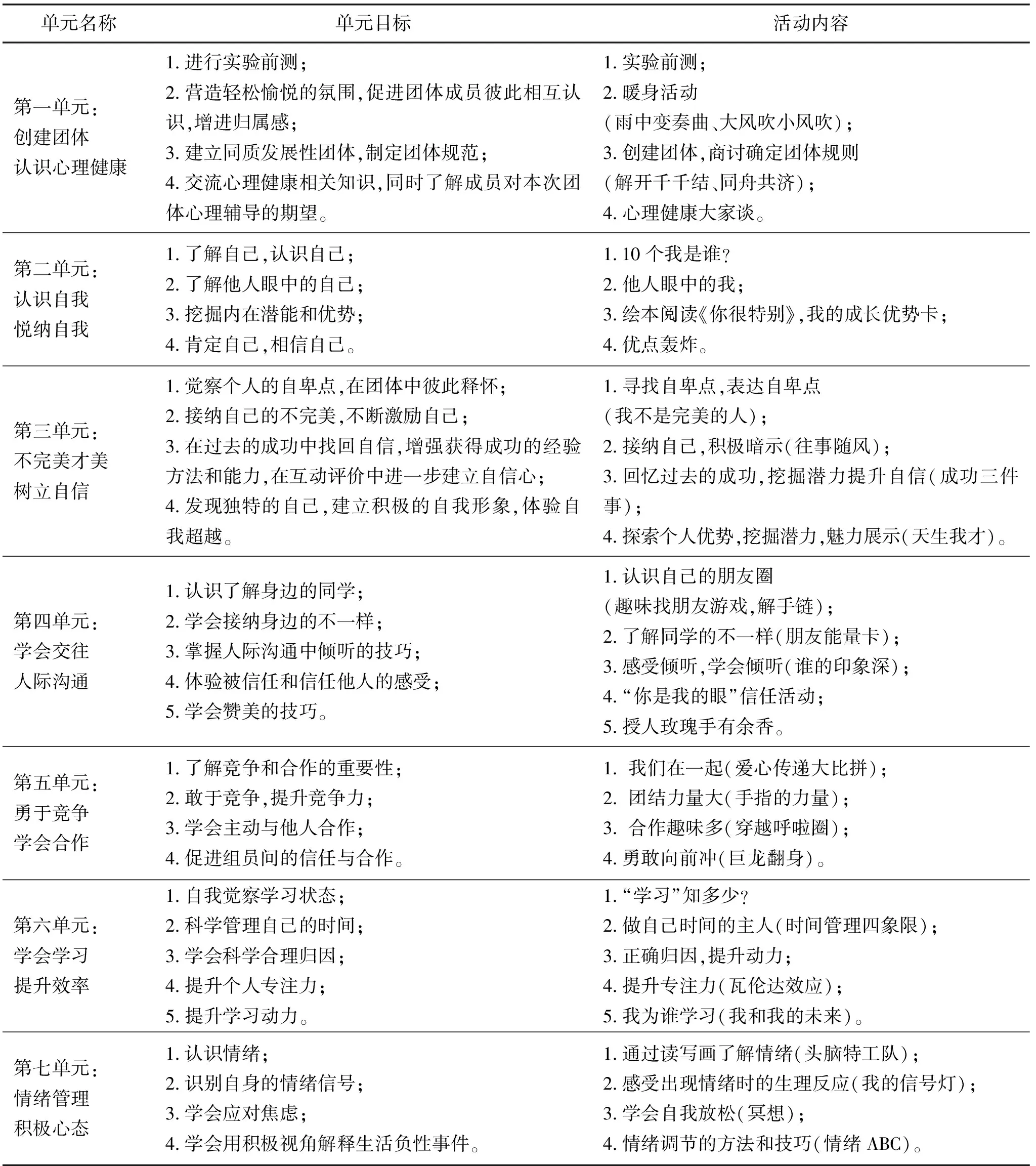

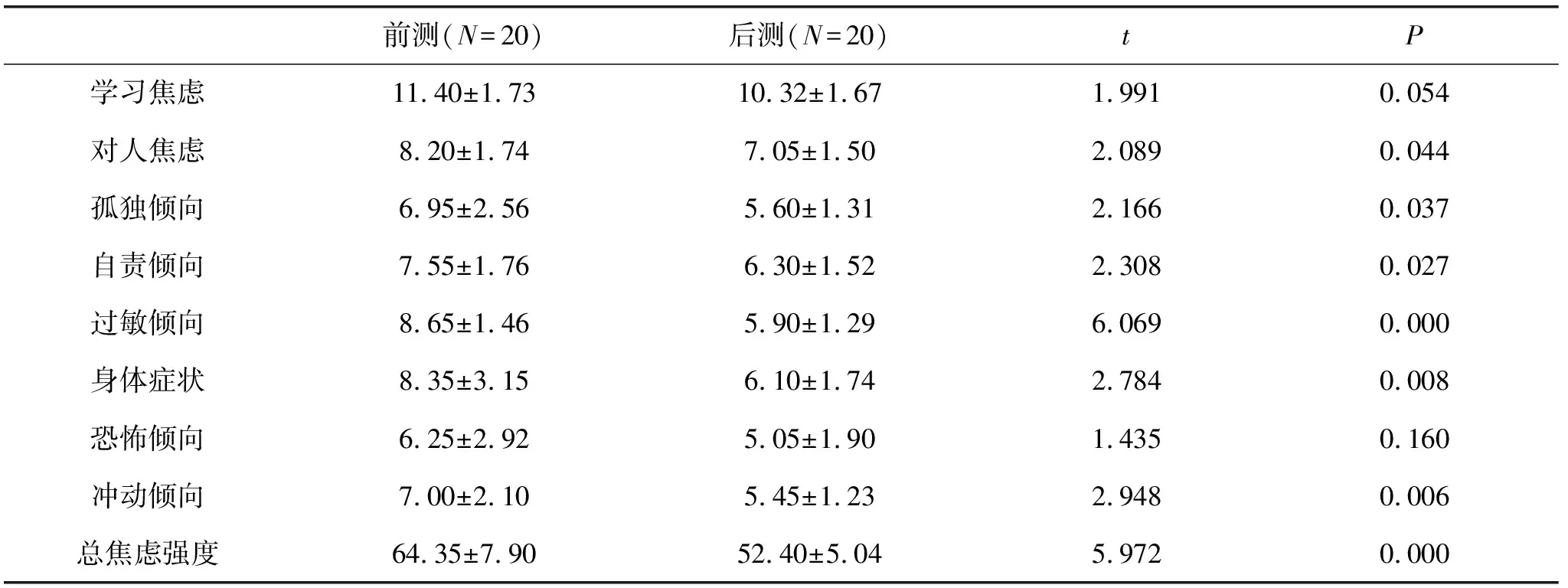

实验前采用MHT量表对初一、初二年级的随迁子女进行测量,依据总量表分,从高到低确定有明显问题的40名学生。将40名学生随机分为实验组20人、控制组20人,对两组进行实验前测。随后,由笔者承担实验组的团体心理辅导教学任务,每周1次,每次60分钟,共8次教学,控制组的教学则按照正常教学计划进行。实验组团体心理辅导的干预方案,如表1所示。在8次团辅活动结束后,采用MHT量表分别对两组进行后测。

表1 随迁子女初中生团体心理辅导干预方案

续表1

(四)统计方法

前后测的全部数据采用SPSS20.0统计软件进行统计分析。

三、结果与分析

(一)随迁子女初中生的心理健康状况

对161名随迁子女初中生的MHT检测结果表明:总量表分大于等于65分的学生共19人,说明这些学生心理健康问题较严重;以分量表大于等于8分为界定。8个分量表中,随迁子女的学习焦虑检出率为73.3%,说明学习焦虑是首要心理问题。按照检出率由高到低,各因子的顺序是:对人焦虑、过敏倾向、自责倾向、身体症状、孤独倾向、冲动倾向、恐怖倾向。在8个分量表中至少有一项以上大于等于8的有132人(见表2),表明这些随迁子女初中生存在不同程度的心理健康问题,应该给予积极关注。

表2 随迁子女初中生心理健康问题检出率(N=161)

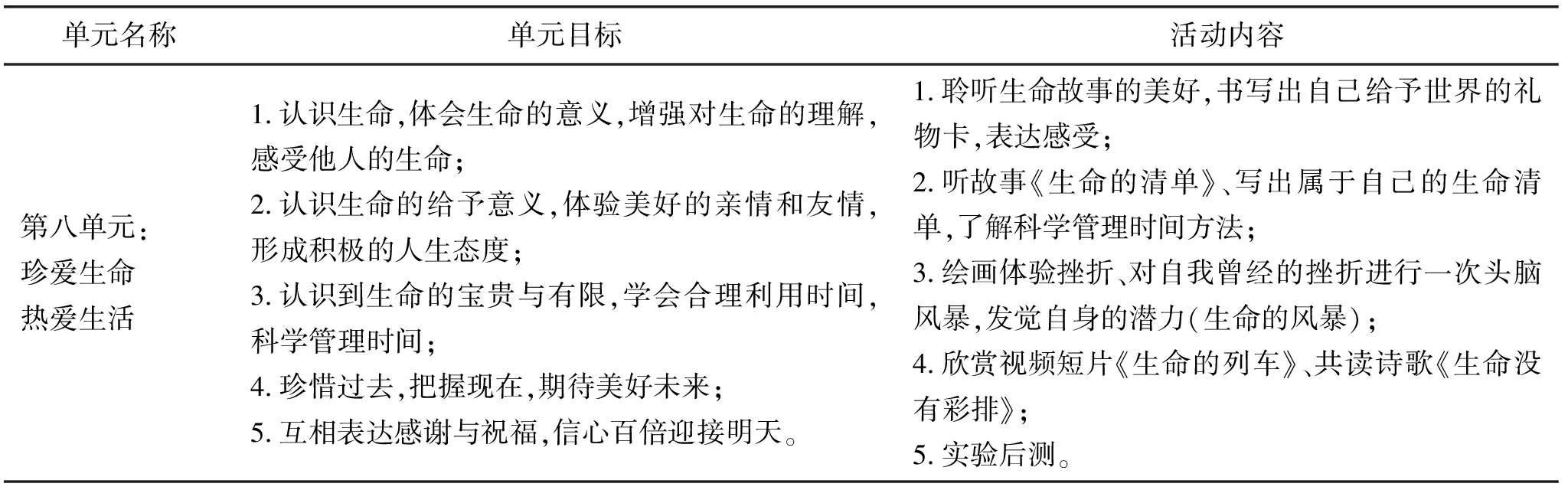

笔者曾经在2017年采用MHT测验,调查合肥市1480名中小学生的心理健康状况,其中初中生507人。将随迁子女初中生与普通初中生的量表得分进行比较,可以看出二者差异显著,随迁子女初中生整体的心理健康水平低于普通初中生(见表3)。

表3 随迁子女初中生与普通初中生的心理健康状况比较(M±SD)

MHT总量表分反映的是受测者的总焦虑强度,分数越高焦虑强度越大,故本次实验取总量表分大于等于56的学生共40人,并随机分成控制组与实验组各20人。

(二)实验组与控制组在实验前测评结果的差异比较

采用独立样本t检验对实验组前测和控制组前测的MHT总分及其各个因子分进行分析,验证其是否有显著差异。从表4的数据中可以看出两组的前测总分及各因子分差异均不显著(P

>0.05),说明实验组与对照组没有显著性差异,可以开展对照试验研究。

表4 实验组和控制组前测的差异比较(M±SD)

(三)实验组与控制组在实验后测评结果差异比较

经过2个月8次团体心理辅导后,实验组与控制组的后测数据统计结果见表5。经过团体辅导的实验组与控制组相比,除了学习焦虑、恐怖倾向无显著差别外,实验组的对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向等因子分和总量表分均显著低于控制组,呈现显著性差异(P

<0.05),说明开展团体心理辅导提升了实验组的心理健康水平。

表5 实验组和对照组后测的差异比较(M±SD)

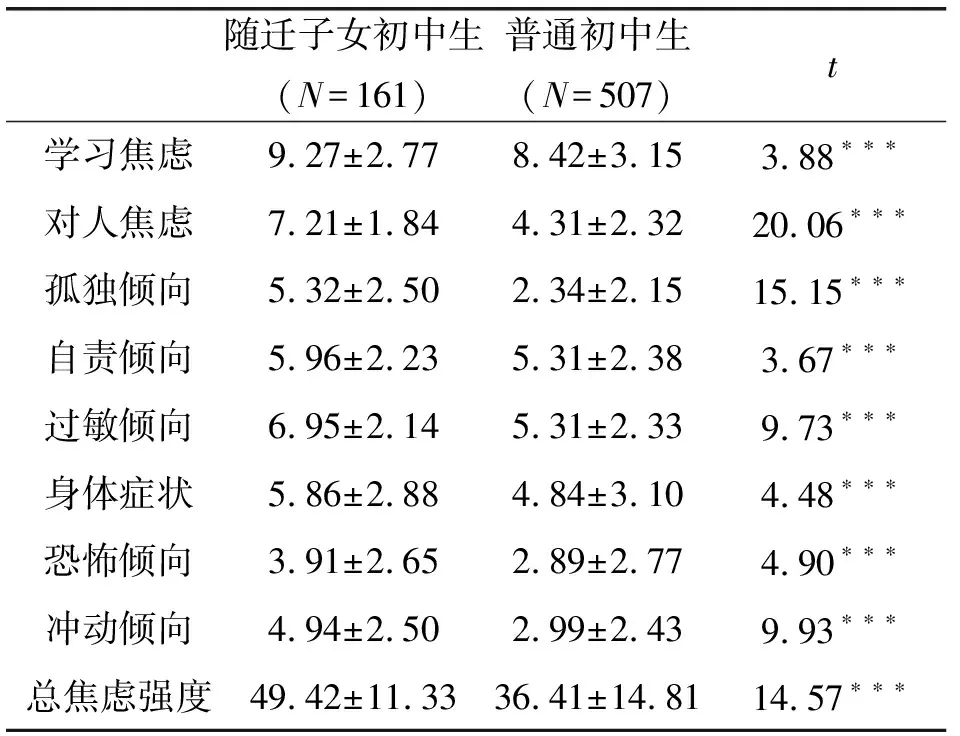

(四)实验组实验前测与后测的差异比较

从实验组的前、后测数据统计来看,经过8次团体心理辅导后,实验组的对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向等因子分均比团体辅导前明显下降,呈现显著性差异(P

<0.05)。虽然学习焦虑和恐怖倾向前后测差异不显著(P

>0.05),但是分数已有下降的趋势(见表6)。

表6 实验组前后测的差异比较(M±SD)

实验统计的结果显示:开展团体心理辅导可以有效提高随迁子女初中生的心理健康水平,这与国内的一些相关研究结论是一致的。国内李建华对进城务工人员随迁子女学习适应和问题行为进行干预研究,结果表明心理教育活动对随迁子女的学习适应性水平的提升有明显的促进作用,对早期问题行为有明显的减缓作用;王瑞采用团体辅导对随迁子女复原力进行干预研究,说明团体辅导干预能提升被试复原力水平,可应用于小学随迁子女教育实践;钟瑶采用团体辅导对外来务工人员初中子女的问题行为进行干预,结果发现学生在自信心、人际交往、情绪管理、学习动力、团队合作等方面都有了改善。研究说明:团体心理辅导对随迁子女有独特的作用,良好的团体氛围创设了安全、信任、轻松的活动氛围,发挥了团体的自愈性与支持性,满足了随迁子女被尊重、被认同等心理需求,符合随迁子女身心发展的需要,从而提升了心理健康水平。

团体活动观察记录表表明:实验组的学生从一开始被动的上团体辅导课,到后来每周课程结束后期待下一周的课程。他们常说:没有想到,团体心理辅导成为最放松、最快乐的课堂!实验组学生开心的笑容多了,师生关系更和谐了,同学之间的交往更融洽了,有几个本来被大家视为难相处的同学,在集体中也变得活跃了。

在具体的因子得分上,实验组的随迁子女对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向等因子得分均显著低于控制组。从成员参与团体的反馈等质性材料分析中,明显看到同学们的变化。小A同学说:“你是我的眼”让我体会到同伴的无言支持与信任;小B说:情绪管理课让我了解自己的情绪,也学会了应对消极情绪的方法;小C说:团队组建时我们之间陌生、还有一些冲突,通过“解开千千结”大家达成了共识,“同舟共济”后成了相亲相爱的一家人;小D说:参加团辅让我更明白,我不是完美的人,但我是一个特别的人,天生我才必有用……归纳同学们反馈的收获,主要在如下方面:认识自我,悦纳自我,增强自信心,改善自身形象;缓解了焦虑、紧张等不良情绪,积极的情绪体验更多;不再害怕与人交往,学会关心,学会宽容,增进了人际交往能力;珍惜生命,珍惜时间,学会做时间的主人;认识到团队的重要性,在互相合作中增强社会适应能力等等。

本次实验中,控制组和实验组在学习焦虑和恐怖倾向两个因子上差异不显著,但是实验组学生的这两项得分下降趋势明显,说明团辅还是有作用的。学习焦虑差别不显著的原因,可能与初中的学业压力持续存在有关,尽管一周一次的辅导对学生的心态有所调整,但是与来自家庭、学校和社会等的压力相比作用有限。恐怖倾向是指对某些日常事物(如黑暗等)有较严重的恐怖感,该因子在本次随迁子女群体的测试中得分最低,说明随迁子女在该因子上症状表现不显著,差异也不显著。

四、结论与建议

(一)结论

本研究的结论是:团体心理辅导可以显著提高随迁子女初中生心理健康水平。实验中,随迁子女的对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向等因子分均显著降低。因此,在随迁子女群体中开设团体心理辅导课是必要也是可行的,也是随迁子女定点学校开展心理健康教育的一个重要实施途径。

(二)建议

1.团体心理辅导的设计要科学

团体辅导的方案设计非常重要,设计的主题要贴近随迁子女的心理发展需要,设计的内容与形式要符合随迁子女初中生的生理、心理特点,同时要根据学生的活动反馈,及时做好内容与形式的调整,确保每一个学生身心健康发展。

2.团体心理辅导不能“游戏化”

在实际操作中,有些教师将团体游戏滥用,使得学生认为“班级团体辅导就是做游戏。”这是团体心理辅导的大忌,表面热闹,实则低效。要把握好团体心理辅导的理念与目标是为了促进学生心理健康的成长,除了游戏,还有讨论、角色扮演、纸笔作业等,方式的选择要基于学生成长的需要,以实现其独特的价值和意义。

3.团体心理辅导需要提升教师自身水平

团体心理辅导的组织者是团辅的核心人物,对团体辅导的效果影响很大。一个有效能的组织者需要有良好的人格特征,了解团体辅导的理论,掌握团体辅导的方法和技术,有一定的团体工作经验。因此,教师要拓宽专业知识,要进行心理学、教育学等理论学科的学习培训,在实践中提高专业技能,不断钻研,提高业务水平。

4.团体心理辅导要与个体心理咨询相结合

团体心理辅导活动是促进随迁子女心态阳光,快乐成长的重要形式,但不是唯一手段,不可能具有万能的作用。随迁子女定点学校应积极关注随迁子女的心理状况,为每一个随迁子女建立学生心理档案,在需要时对其进行心理测试,并依据测试结果,进行针对性的个别心理咨询与团体心理辅导,二者结合才能收到更好的效果。

最后,提升随迁子女心理健康水平仅靠学校和教师的工作是不够的,家校合作才能更有利于随迁子女的健康成长,家长应给予孩子更多的关注、支持与鼓励,给孩子提供良好的心理环境,这样才能更好地促进随迁子女的心理健康,为幸福的人生铺垫底色。