川崎病患儿首次静脉注射免疫球蛋白耐药的预测因素

2021-12-21何永康迁郑小艳皮光环邓斌张家燕

何永 康迁 郑小艳 皮光环 邓斌 张家燕

(1.川北医学院附属医院,四川 南充 637000;2.四川省妇幼保健院,四川 成都 610000)

川崎病(Kawasaki disease,KD)是一种全身免疫性疾病,冠状动脉病变为其常见并发症,静脉注射免疫球蛋白可通过中和抗原或致病性自身抗体来减少自身免疫相关炎性因子的产生,从而阻断血管炎性损伤[1-3]。1984年Furusho报导了静脉注射免疫球蛋白(Intravenous immunoglobulin,IVIG)联合阿司匹林能有效降低KD并发冠状动脉病变率[4],此后许多临床研究均证实了这一治疗方案的有效性。但在临床中会有部分川崎病患儿对IVIG耐药,首次使用大剂量IVIG后症状无缓解,炎症持续损伤血管,若未能预估此种情况,可导致患儿得不到及时的补充治疗,影响患儿预后,因此了解IVIG耐药KD的临床危险因素十分重要。本研究对279例住院川崎病患儿的临床资料进行了对比分析,以期寻找川崎病患儿对初始IVIG 治疗耐药的危险因素,为早期有效治疗及判断疾病预后提供临床依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年1月~2018年12月川北医学院附属医院儿科收治的病历完整的279例川崎病患儿为研究对象。研究已通过医院伦理审核,且签署知情同意书。川崎病诊断标准:参照日本川崎病研究协会2002年2月第5次修订标准[5]。IVIG非敏感KD(耐药KD)诊断标准[6]:起病10天内接受2 g/kg静脉免疫球蛋白治疗(一次或分次使用)36~48 h后体温仍高于38℃,或给药2~7天后再次发热,且满足KD诊断标准中的至少1项者。按首次IVIG治疗后疗效分为IVIG敏感组(n=255)和IVIG耐药组(n=24)。

1.2 方法 收集279例KD患儿住院期间临床资料,包括①临床表现:发热、球结膜充血(非化脓性)、口唇改变(口唇皲裂,草莓舌,口腔黏膜充血)、颈淋巴结肿大(非化脓性)、多形性红斑、肢端变化(指、趾端膜状脱皮,手足硬肿及掌跖红斑)、肛周脱屑。②实验室检查指标:红细胞沉降率(ESR)、超敏C反应蛋白(hsCRP)、白细胞(WBC)、中性粒细胞比例、血红蛋白(HGB)、PLT、ALB 、AST、ALT、降钙素原(PCT)及甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、载脂蛋白A1(apoA1)、载脂蛋白B1(apoB1)、血钠、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(FIB)、纤维蛋白原降解产物(P-FDP)、凝血酶时间(TT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)。③其他辅助检查:心电图、心脏彩超、胸片等。④起病至IVIG 首次输注的时间。

2 结果

2.1 两组患儿一般资料比较 本研究共纳入279例川崎病患儿,男女比例1.74∶1(177∶102);中位年龄为32个月(4~90月)。其中IVIG耐药KD患儿24例(8.6%),IVIG敏感KD患儿255例(91.4%)。单因素分析显示两组患儿年龄、性别、发病季节、临床表现等一般资料比较差异均无统学意义(均P>0.05),见表1。

表1 两组患儿一般资料比较

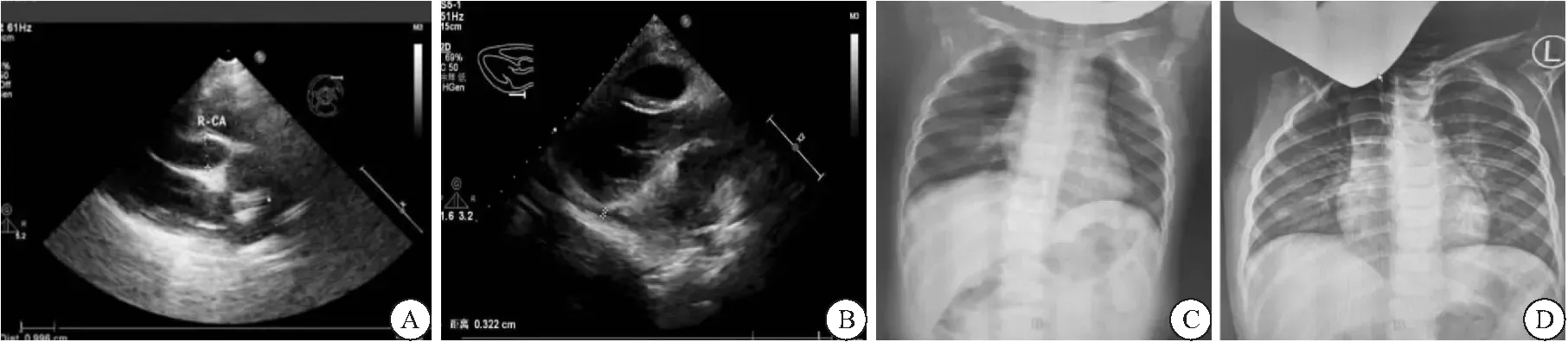

2.2 两组患儿辅助检查结果比较 IVIG耐药组心包积液发生率高于IVIG敏感组,差异有统计学意义(P<0.05);两组肺部炎症病变及心电图结果异常的发生率差异无统计学意义(P>0.05),见表2、图1。

图1 KD患儿影像检查结果

表2 两组患儿影像学检查及心电图结果比较[n(×10-2)]

2.3 两组患儿实验室指标比较 IVIG耐药组ALB、LDL-C低于 IVIG敏感组,中性粒细胞比例高于IVIG敏感组(P<0.05),见表3。

表3 两组患儿实验室指标比较

2.4 IVIG首次输注时间比较 IVIG耐药组首次IVIG输注时间为(5.64±1.14)d。敏感组首次IVIG输注时间为(7.03±1.20)d。与敏感组比较,耐药组发病到首次使用丙球的时间更短(t=5.231,P<0.05)。

2.5 IVIG耐药KD多因素Logistic分析 Logistic回归分析显示,较早的首次输注IVIG时间、较低的ALB浓度、较高的中性粒细胞比例是川崎病患儿发生IVIG耐药的独立危险因素,见表4。

表4 IVIG耐药KD危险因素Logistic 回归分析

2.6 ROC曲线计算各指标AUC值和截断值 通过ROC曲线计算各指标AUC值和截断值,结果显示,中性粒细胞比例、ALB、首次IVIG输注时间的 AUC值分别为0.698、0.676、0.793,中性粒细胞比例、ALB、起病至首次IVIG输注时间的截断值分别为77.4%(灵敏度72.7%,特异度75.7%)、26.7g/L(灵敏度36.4%,特异度92.8%)、5.5 d(灵敏度89.9%,特异度40.9%),见图2~4。提示中性粒细胞比例≥77.4 %、白蛋白≤26.7 g/L和发热后5.5 d内首次使用免疫球蛋白可作为IVIG耐药的独立预测因素。

图2 中性粒细胞比例预测IVIG耐药的ROC曲线

图3 ALB预测IVIG耐药的ROC曲线

图4 起病至首次IVIG输注时间预测IVIG耐药的ROC曲线

3 讨论

川崎病是一种在5岁以下儿童中较为常见的全身免疫性疾病,其容易伴发冠状动脉病变,严重威胁着儿童健康,目前川崎病已取代风湿热成为引起发达国家儿童后天性心脏病的首位病因[7]。目前,IVIG联合阿司匹林治疗KD的方案自1984报道以来一直延续至今,尚无更有效的治疗措施。但临床发现10%~20%的川崎病患儿初次使用IVIG后会出现耐药[8],且其伴发冠状动脉病变的风险更大,需要再次使用IVIG或激素治疗;如果能够早期预测这种情况并在治疗中加以重视,使该类患者能够得到及时补充治疗,可避免不良预后发生。因此,了解川崎病IVIG耐药的预测因素十分重要。

目前川崎病IVIG耐药相关性的研究尚无统一结果,有研究指出川崎病的某些临床表现如口腔黏膜改变、颈部淋巴结肿大、四肢肿胀、多形红斑等是IVIG耐药的高危因素[9-11]。有研究[8-16]显示,CRP升高、血沉增快、AST及ALT增高、PLT异常、HGB降低、低钠、CRP/ALB比例升高、血脂异常、凝血指标异常、高胆汁酸、PCT浓度等与KD患儿发生IVIG耐药存在相关性。Li等[17]研究显示ALB降低与KD患儿发生IVIG耐药存在相关性。Jarutach等[18]研究显示ALB降低和中性粒细胞百分比升高均可作为IVIG耐药的预测指标,与本次研究结果基本一致。分析可能原因是KD患儿低蛋白血症是由血管内皮细胞生长因子升高引起的血管渗漏所致,ALB浓度越低可在一定程度上反映炎症程度越严重,这种情况下常规大剂量IVIG治疗可能达不到预期的疗效[19]。中性粒细胞功能活化在 KD及冠脉病变的发生中起到一定作用[20],中性粒细胞比例在急性细菌感染、组织损伤等情况下增加,其高低可一定程度上反映感染性炎症程度及组织损伤程度,而川崎病发病机制可能是由病原微生物作用于易感个体,激发全身免疫性炎症所致,KD患儿较高中性粒细胞比例预示机体自身免疫性炎症程度可能较严重,更容易发生IVIG耐药。Shiozawa等[21]研究显示川崎病症状出现后≤4.0天首次给予IVIG治疗更容易出现IVIG耐药,与本研究结果一致。本研究通过单因素分析显示IVIG耐药川崎病群体ALB、LDL-C浓度更低,中性粒细胞比例更高,起病至首次使用IVIG的时间更短,心包积液发生率更高。进一步将这些指标进行二元Logistic回归分析后显示较低ALB浓度、较高中性粒细胞比例、起病至首次使用IVIG的较短是川崎病IVIG耐药的独立危险因素,ROC曲线显示ALB预测IVIG耐药灵敏度较低(36.4%),但是其特异度较高,当ALB≤26.7 g/L时其特异度可达92.8%,中性粒细胞百分比≥ 77.4%及首次IVIG输注时间<5.5天都能够很好预测川崎病IVIG耐药。

在IVIG耐药KD的处理上,目前较为公认的是再次应用IVIG,可反复1~2次[22],并且有研究表明一次性应用效果优于分次应用。对于伴有严重心脏血管炎症、心功能不全或2次大剂量IVIG效果不佳时可考虑在严密监测、抗凝条件下使用糖皮质激素[23],此外英夫利西单抗及环孢素也是耐药川崎病补救治疗的可选药物[24-25]。因此,在临床中我们需重点关注KD患儿急性期ALB浓度、中性粒细胞比例以及于发病5.5天内使用IVIG的患者,应充分预估其发生IVIG耐药的可能,及早与家属沟通,并做好再次IVIG补充治疗或激素等其他治疗的准备。

4 结论

起病至首次输注IVIG的时间、ALB浓度、中性粒细胞比例对预测KD患儿初次使用IVIG后耐药具有一定价值。