组合、重复与命名*

——马格利特的图像叙事及其话语隐喻

2021-12-13杨向荣周洪英

□ 杨向荣 周洪英

内容提要 在马格利特的作品中,图像不再成为再现的媒介,图像通过组合、重复和命名等方式,将不可见性思想转化为可见性图符,赋予叙事无限可能性和张力。马格利特通过画笔传达形而上的哲理思考和隐秘的内心意识,实践着现代绘画的先锋性和革命性精神。在马格利特笔下,图像叙事展现不可见性为绘画的哲学探索提供了新的路径,同时将观者引向对图与物、图与词、词与物的关系及其背后复杂话语张力的反思。

在古典绘画观念中,再现是主要法则,画面如同镜像,是对现实世界的图像叙事,如普雷齐奥西认为,画面实际上只不过是一个平面或是一个物质载体,或者说是一个反射仪器,通过这个仪器,真实的对象可以被描绘出来。①但随着现代艺术的兴起,艺术家们不再关注再现的内容,更多是关注再现的形式,或图像叙事背后的话语隐喻。在这些艺术家的创作中,图像不再成为再现的载体,再现遭遇困境,出现了再现危机,如比利时超现实主义画家马格利特。马格利特建构出超越二维平面的绘画空间,在他的作品中,日常生活中的现成物以意想不到的方式出现,拒绝被观者理所当然地观看和理解。马格利特并不关注绘画的再现内容,而是关注绘画的再现方式,他通过绘画元素的奇异组合和重复,以及精心设置的命名,在二维平面上进行先锋实验与革新。在马格利特的作品中,图像不再指涉再现内容,图像通过组合、重复和命名等方式,将不可见性思想转化为可见性图符,赋予叙事无限可能性和张力。

一、组合:图像叙事的隐秘关联

马格利特吸收超现实主义流派的拼贴技巧,将其转换为表征自我思想的形式技法。将毫不相关的事物进行组合并置,是马格利特作品图像叙事的主要形式。马格利特绘画构形上的一个鲜明特点是对现成物进行出人意料地组合,他将具象的可辨认事物进行组合,可见性的图像符号表征隐秘的不可见思想,形成图像叙事的内在张力。

在《火的探索》(图1)中,画面中心是一只燃烧着火的乐器——大号。这显然是不合常理的事件,因为在观者的认知中,大号由于金属材质的原因无法被燃烧。在马格利特看来,必须将火与对可燃物的需求联系起来,才能真正理解火这一自然现象,因此,看似不合理的现象表征了火这一自然现象的内在隐秘:火的可燃性及其要求。在《诸神的愤怒》中,画家为观者呈现了一个奇异的场景:骑手和奔马构成一个单元,公路和汽车构成另一个单元。两者在二维画面中上下分布,彼此毫无接触,前者悬在后者上方,不同时空的事件在同一时空诡异地出现。马格利特将毫不相关的事物组合在一起,成功地实现了对边界的模糊和消解。绘画作品以其不断生成的丰富内涵独立于客观世界,画面摆脱了再现的束缚,实现了对哲理与思想的表征。在这种奇异的组合中,二元对立的关系重新得到思考,辩证和相对关系在界限的消融中恢复了在场性,进入了观者的视域。此外,通过这样的组合方式,现成物的熟悉感被陌生化,观者对艺术品的感知距离被延长,进而打破观者的日常认知,引起观者对习以为常的认知方式发起挑战。

图1 《火的探索》

图2 《诸神的愤怒》

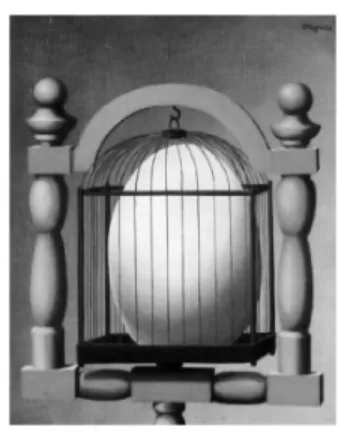

马格利特画面元素的组合主要是基于思想的隐秘关联,他将思想的这种不为人注意的认识机制在画面上呈现出来,着力于挖掘事物潜在的关联。如《选择的亲和力》的创作,画家自言这是他的梦境:看到一个蛋关在鸟笼里,想要揭示蛋与鸟之间的隐藏关系,如他自己所言:“我看到笼子里是一个蛋,而不是一只鸟。于是,我抓住了一种惊人的诗意奥秘。我所感受到的惊异确实是由鸟笼和蛋这两个对象之间的内在联系所唤起,而这以前我总是借助于把无关的事物安排在一起来引起这种震惊。”②在《心弦》中,画面正中央是一只盛着一朵云的巨大高脚杯。高脚杯和云本来毫无关系,但在马格利特的作品中却离奇地组合在了一起。这样的安排依靠的是云和水内在的亲和性: 水是云的组成部分,高脚杯是水的容器。在《花神的创意》中,优雅漂亮的花神与戴着圆形礼帽的男士背影怪异地组合在一起。

图3 《选择的亲和力》

图4 《心弦》

除了发掘事物之间的隐秘联系,马格利特还通过画面元素的组合对习以为常的认知方式进行质疑。在《好的季节》中,画面主体是一片森林,森林里树的形状和颜色却如同一片树叶。树没有光影变化,也没有细腻的刻画,它们虽然以树的形式出现,但却如一幅再现树叶的画。《抄袭》中,花盆和花被镂空了,只留下了边缘的线条勾画出可供指认的轮廓,镂空的空间再现色彩缤纷的田野风光。这种组合机制产生于观者观看时内心深处的意识关联活动:看到树会关联树叶,看到花会关联田野或其他的花。马格利特在画中省略了关联活动的过程,直接在画面中让被关联之物通过组合的形象呈现,意识的秘密活动因而被画布捕捉,并通过画面隐喻地展现出来。可以看到,在马格利特的作品中,思想通过编码的方式进入人的认知中,最终被观者所接受和理解。

不合常理的景象经过马格利特精心设计的图像叙事,显示出一种宁静的内在张力,传达出目光与思想、可视与可述、可见与不可见的隐喻互动。于贝尔曼认为,在马格利特的图像叙事中,日常之物的组合释放出独特的冲击力,同时也表达出画家的潜在记忆和思想使命。“一切看着我们的平面,也就是说一切与我们有关的平面,除了它们明显的视觉形象、理想的光学特征和毫无威胁的表象之外,其背后还藏有另一种基本使命。”③因此,通过画面元素的奇异组合,图像就不仅仅只是再现相似性的现实之物,而是有着复杂的话语隐喻,包含马格利特的目光、意识、幻觉和内心的思想。伯格认为,“我们观看事物的方式受到我们自己所懂的以及所信仰的东西的影响。”④施罗德认为,凝视不等于观看,凝视中有着复杂的权力和心理学关系。⑤伯克也指出,不要想当然地认为艺术家的目光是客观的“纯真的眼睛”,在他们笔下,“无论从字面上还是从隐喻的意义上说,这些素描和绘画都记录了某个‘观点’。”⑥结合上述分析,笔者以为,马格利特的图像叙事传达出远超画面形式元素的隐喻深渊,有着隐藏的话语意识,以及特殊的思想症候。

马格利特将事物以奇诡的方式组合起来,寻找相关事物间观者所忽略的亲和力关系,通过这样的方式,观者会摆脱自我惯性化的思维,反思习以为常的认知范式,进而建构内部意识和外部现实的隐秘联系。可以说,马格利特的作品呈现了一个现实生活中不可能的世界,他的绘画除了视觉审美之外,还力图实现对思想的言说与叙事。在马格利格的作品中,哲学感一直贯穿其中,图像并非透明的视觉再现媒介,而是一个被建构的思想容器,是一个充满话语隐喻的思想意识场域。

二、重复:图像叙事的互文意指

马格利特善于使用相似的元素组织画面,画面元素的重复使他的不同作品形成有着内在逻辑性的系列单元。不同的作品在单元语境中形成互文表达,图像叙事的意指因而得以彰显。

马格利特的作品中常常反复出现苹果、烟斗、钥匙、戴礼帽的男士、蒙面者、风景画、树叶、骑士等形象,这也成为其作品的标志性元素和主要风格。马格利特经常反复使用日常生活中的常见之物作为创作的主要元素,这些相同的元素在不同的画布上反复出现,如苹果就有不同的形象:占满整个画面的巨大苹果、悬浮在空中的苹果、石头质地的苹果、与人体同时出现的苹果,等等。观者会反思,这是否是一个苹果?苹果的反复出现到底想表达什么?从认知心理角度来分析,熟悉图像的重复出现会使观者怀疑图像的确定性指意,观者在思维中建立起来的图像与现实的再现关系被解构,从而引导观者对同一图像符号在不同语境中的隐秘意义展开探索。

重复带来了图像的互文表达,这是一种艺术的陌生化技法。什克洛夫斯基写道:“事物被感受若干次之后开始通过认知来被感受: 事物就在我们面前,我们知道这一点,但看不见它。所以,我们关于它无话可说。在艺术中,把事物从感受的自动化里引脱出来是通过各种方式实现的。”⑦什克洛夫斯基认为,艺术中的陌生化手法“是对事物的制作进行体验的一种方式,而已制成之物在艺术之中并不重要。”⑧在什克洛夫斯基眼中,日常的熟悉之物,已经唤不起观者的感知经验,只有割裂日常之物的日常性,才能使日常物成为独特的、陌生的符号体验。根据什克洛夫斯基的观点来看马格利特的创作,同一物以不同的形式反复出现,延长了人们对日常物的认知时间,日常熟知的事物由此变得陌生。梅洛-庞蒂认为,这些熟悉的物件以一种奇特的方式向我们的目光透露着秘密本质和物性形式本身,将我们带回到物本身的观看。⑨将已知的事物未知化,使熟悉的客体或事物,在新的语境中显得陌生,这些重复出现的日常物,也因此改变了观者的目光关注点,重新吸引了观者的兴趣和凝视目光。

重复在马格利特的创作中不仅是一种艺术手法,同时也是一种哲学话语的表达。重复有着特殊的隐喻意义,不仅是思想的一个断裂横截面,而且体现着强烈的问题意识和深度哲思。福柯针对马格利特的重复问题进行了探讨,在福柯看来,重复不是相似,而是一种仿效。相似以某物为原本,相似物随着与原本的距离的增加而价值依次递减;仿效没有原本,仿效模糊了二元对立的边界,否定了客观存在之间的相似性,是对再现原则的颠覆。传统绘画以相似性为绘画原则,靠相似性辨认和观看,而在马格利特作品中,画面图像不再有具体指涉物,而是建构了新的能指与所指关系。笔者以为,相同的图像元素在马格利特不同的作品中反复出现,重复的图像元素因而被赋予“言说”的叙事功能,营造隐秘的哲学内涵,如德里达所言,一系列图像建立起“共同的根基”,共同的根基使所有这些隐喻成为可能。⑩马格利特的作品就像是一本连续叙事的连环画,符号与图像在重复中既保持同一,又在不同的语境中生发出新的意义。

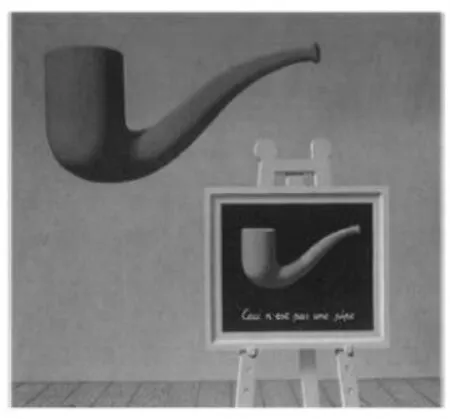

在马格利特的作品中,重复还以画中画的形式体现出来,如《双重之谜》(图5)和《人类状况》(图6)。从《双重之谜》的画面结构来看,早期作品《形象的叛逆》由画架支撑,位于画面巨大空间的下方,画面左上角悬浮着一个更大的烟斗。悬浮烟斗与画架中烟斗构成对立,似乎想要表明:画架上的烟斗只是图像符号,悬浮的烟斗才是真正的烟斗。在《人类状况》中,画的中心是一扇打开的窗,透过窗可以看到蓝天白云以及原野,窗外风景被一个画夹和画布白边所切断。一幅风景画镶嵌在窗前真实的风景中,窗外风景和画架支起的风景画构成一个完整的风景全景。在另一幅相似的画中,风景画同样镶嵌在画中,只不过风景由原野更换成了大海。

图5 《双重之谜》

图6 《人类状况》

通过画中画的重复,马格利特颠覆了传统绘画的再现原则,这也延伸出另一个更有趣的问题:符号再现与被再现之物的复杂关系,以及现实与幻觉的矛盾张力。《双重之谜》和《人类状况》中的重复为我们思考现代艺术的再现危机提供了思考空间:首先,不论《双重之谜》如何呈现两只烟斗的差异性,它们终归都只是图像符号;其次,《人类状况》画架中的风景再现窗外情景,是一种符号的再现叙事,但如果忽略画架的话,窗外风景与风景画构成了一个连续性的整体;再次,在画中,烟斗的差异性、画架风景和画外风景的连续性看似揭示出图符与现实的再现关系,但实际上它们都只是画面的符号呈现,是画面符号虚构的视觉幻象。在这里,图像符号并非指涉外在的现实世界,它只是一种互文意指的视觉游戏。图像叙事不再指向现实之物,图的现实指涉转向自我指涉,能指、所指与指涉物之间呈现悖离或断裂关系。

在传统的再现原则中,绘画是对现实的模仿。古典的绘画原则强调再现,力图用线条、光影、色彩等技法使观者身临其境。阿尔贝蒂认为,透视法使绘画从平面世界走向了立体世界,“没有人会否认不可视的事物与画家无关,原因是画家只努力去描绘那些可视之物。”⑪19 世纪初,现代主义艺术开始追求对主观感受的表现,由此出现的一个极端是个人主义,绘画成为只有艺术家本人能理解的私密的艺术。另一个极端则是对绘画特性的过分突出,破坏图像、追求线条和颜色,追求极度的抽象性,以至于最终走向“无形式”。以此来看马格利特的创作,画中画的设计抛弃了艺术的传统观看模式,建构了一种观察和认识自然的新观看方式。

重复强化了马格利特对相似性能指的所指赋义,为图像叙事的互文意指提供了符号根基,也使图像的多义性和话语隐喻的生成成为可能。通过重复的互文意指叙事,马格利特的作品建构了可见性图像与不可见性思想的复杂张力,呈现出现代艺术的再现危机。

三、命名:图像叙事的图文张力

在现代绘画中,绘画逐渐远离古典的再现规则,在这种情况下,根据图像再现的相似性原则解读作品逐渐遭遇困境,命名成为确证作品主题的重要补充。对命名的关注,为寻觅绘画中图像的隐秘叙事开辟了一条重要通道。马格利特毫不讳言命名对自己作品的重要性,认为命名与作品本身有着内在的一致性,命名是解读作品的关键。在马格利特的作品中,图像与命名结构成一个不可分割的整体,形成图像叙事中图与文的复杂张力。

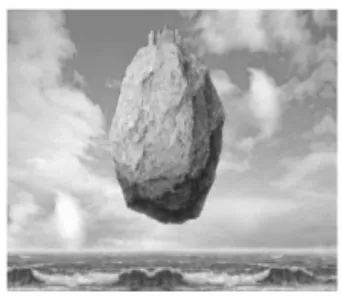

马格利特作品中的命名,很多是对作品的主题进行补充和延伸,为观者解读看似毫无逻辑的画面提供思考的角度。在《比利牛斯山之城》(图7)中,背景是与天相接的海,一块巨石悬浮在海面上,巨石的顶端竖立着一座小小的城堡。画面的每个元素都是人们熟悉的事物,不需要理解和分析就能对其进行命名。但对于这个没有语境,又无法在现实生活中获得亲历性的场景,观者会感到困惑和百思不得其解。在这个时候,命名的出现填补了观者思考的空白。巨石作为比利牛斯山的象征,被赋予了对应的物理性质,由于命名而得到确证。在《黑格尔的假期》(图8)中,画面正中是一把撑开的悬浮黑伞,一杯水被放置在撑开的伞面上。从结构上来看,画面只是一些图像元素堆积,但通过命名对视觉图像的补充,画面被赋予了深刻的隐喻意义:伞用来挡雨,同时又支撑着这杯水,矛盾的双方有着一种内在的和谐关系,是对黑格尔辩证法思想的隐喻,复杂的哲学内涵由此生成。在《错误的镜子》(图9)中,画面中央是一只巨大的眼睛,眼球中是蓝天白云。芮兰馨认为,福柯提出了“规训的身体”概念,身体被指涉为被政治与权力驯服的对象,作为再现图像延伸到了更广泛的研究视野中。⑫以此来看马格利特的这幅作品,他通过作为身体的眼睛表达了一个与真实和幻觉相关的哲学话题:这不是真实的自然本身,而只是一幅画,绘画的真实原本就是一种视觉的幻觉真实,这是一种可感的真实,而不是自然的真实。

图7 《比利牛斯山之城》

图8 《黑格尔的假期》

图9 《错误的镜子》

在绘画的观看中,观者往往会忽略命名,似乎画框外的命名是绘画之外的东西,如弗莱在欣赏伦勃朗的《浴室》时就说:“我驻足于此画前,带着越来越强烈的愉悦观看着,根本不想麻烦自己去看一下画的标题。”⑬但当弗莱关注作品命名时,他发现对作品有了更深入和全面的理解,“对这幅画的全面理解要求我们既能感受到其心理动机,也要能感受到其造型动机。然而,我本人的经验表明,人们并不清楚此画所刻画的心理情境的时候,也能激赏它的造型与绘画诉求。而当我确实弄清楚此画所刻画的心理动机之时,我感到了另一阵欣喜的袭击。”⑭在这个意义上,命名补全了图像叙事的内容,同时也建构了图像叙事的阐释语境,实现可见图像对不在场思想的传达。

除了图像与命名的互补释义关系外,在马格利特不少作品中,图像与命名之间呈现出悖论关系,如《梦的解析》(图10)、《形象的叛逆》(图11)、“这不是……”系列作品(图12),等等。在《梦的解析》中,图像呈现观者熟悉的日常物,图像下方有白色文字,图与文并存在同一场景中,文字似乎在解说图像内容。在传统的图文关系中,当图与文并置在一个固定的绘画空间时,二者一般有着共同的所指和指涉性,如嘉贝丽克所言,“在一幅画中,语词跟形象有同样的意义。……有时一个事物的名称代替一个形象。……在一个命题中一个形象可以代替一个语词。”⑮《梦的解析》的右下角图也确实提供了这样一个清晰无误的个案,图像和文字都共同指涉箱包。马格利特通过命名对图像进行肯定,不仅确证了古典再现原则的合理性,同时也认同了图像的指称功能。图与文字有着共同的指涉对象,但从观看的角度来看,观者首先是看图,然后根据图下方的文字确认图的指涉性,这表明在并置的空间场域中,图像相对文字的优越性,这也正如布洛克和米歇尔所认为的那样,“在绘画与现实之间,有一种视觉上的相互一致(或关系),这种一致是语言与现实之间所没有的。”⑯“语言的再现不能像视觉那样再现它的客体——即不能将客体呈现在眼前。它可以指涉一个客体,描述它,联想它的意义,但却不能像图像那样把客体的视觉面貌呈现给我们。”⑰

图10 《梦的解析》

图11 《形象的叛逆》

图12 《这不是一个苹果》

《梦的解析》中更多是图像与命名彼此背离的场景:马头对应的词是门,钟表对应的词是风,等等。有学者指出,图文背离“指图与文在对同一事件或人物的表达上,呈现出在意义或旨趣上的明显差异甚至矛盾对立。”⑱在《梦的解析》中,图文背离体现为图像与文字相互独立叙事,双方的所指毫无交集,也没有共同的指涉物。图像与命名的一致性是我们确认符号指称性的基本前提,但马格利特颠覆了这个前提,带来图像与文字的紧张关系,以及观者观看时的矛盾心理。从画面上看,马格利特似乎自相矛盾,但事实上,这是他的一种精心刻意的设计,而并非错误地命名图像。福柯在评论马格利特时写道:“马格利特的画比其他人的作品更专注于小心地、残忍地把书写成分和赋形成分分开。如果此二者恰好像图说和它的图像那样重叠在一副画面当中,那是话语在质疑图形的明显特征以及人们准备赋予它的名称。”⑲根据福柯的分析,笔者以为,马格利特通过命名否定图像,一方面是质疑图像的再现功能; 另一方面也是质疑文字对图像的确证功能。通过命名对图像指涉性的否定,图像与文字的悖论关系由此浮现出来。图像与文字的断裂叙事也迫使观者重新反思二者的真正关系,进而寻求图与词叙事背后的真正意义和喻指,在这个意义上,观者反而更容易接近作品的内在真实。

在马格利特的作品中,还呈现出图像与命名断裂叙事的情景。在1928年创作的《形象的叛逆》中,占据观者视线的是一只位于画面中央的巨大有光泽的烟斗,在烟斗下方,有一行看起来毫不起眼的法文字:这不是一只烟斗。在1964年创作的《这不是一个苹果》中,画面中央是一个纹理、颜色等都极其逼真的苹果,苹果上方同样有一行法文字:这不是一个苹果。从两幅作品的结构来看,图像明确无误地指向现实中的烟斗和苹果,这种辨认是瞬间的,几乎不会出问题。但诡异的是,画面中的法文却否定了观者这种自认为毫无疑问的辨认快感,并置场域中图像与文字的传统认知范式遭遇质疑和放逐。从符号的指涉性角度来说,画面的烟斗和苹果可以指称现实的烟斗和苹果,但马格利特否定性的命名,营造出图像叙事与文字叙事的悖论张力。马格利特通过命名否定了图像的指称功能,也延伸出另一个更有趣的问题:艺术符号再现与被再现之物的复杂关系。

如果跳出符号的指称关系,画中的图像当然不是现实的真实之物,它们只是一种符号呈现,是事物的视觉幻象。米歇尔写道:“这个谜破译的如此之快,以至于破译的全部快感都随即烟消云散:这当然不是烟斗,它只是一只烟斗的图像。”⑳马格利特拒绝承认图像与文字之间的直接对应关系,认为图像和命名之间并不存在某种必然的联系或天然的确定性。但问题在于,符号能指与所指的对应性是认知世界和获取知识的基本前提,我们在现实中必须通过符号来指称事物和表义。因此,马格利特看似没有问题的命名,实际上完全颠覆了符号的指称功能,同时也使观者陷入认知的恐慌和不确定性之中。图像让观者对烟斗和苹果形成确定性辨认,而命名却一本正经地告诉观者:你们都错了,它们不是烟斗和苹果。观者观看图像形成确定性认知,而看到文字形成不确定性认知,观者开始变得犹疑,无法确定自己看到的究竟是什么。马格利特打破了人们日常生活中观看的参照系,图像的确定性指称关系在文字的否定声音中分崩离析,图像与文字背道而驰,形成图文的悖论张力。

根据再现观念,画中物与现实物的指称关系是成立的,图像往往被视为指称和表征的媒介,指向某个具体客观对象。但在马格利特笔下,由于文字站在了图像的对立面,使“这是一只烟斗”和“这是一个苹果”的判断遭受质疑和诘难:画很像烟斗和苹果,但确实又不是真实的烟斗和苹果。在马格利特眼中,图像符号与事物之间并没有必然关系,图像作为能指符号,可以指涉任何对象。图像以再现的方式展开叙事,文字则通过否定的方式反对图像叙事,马格利特颠覆了图像再现原则的合理性,也否定了长期以来主宰西方绘画的相似性确认法则,这是对再现原则的质疑与颠覆,同时也意味着现代艺术再现危机的出现。

马格利特通过命名将那些为人所熟悉的、俯拾皆是的现成物,从思想的惯性中解放出来。福柯指出,马格利特精心设计作品命名,是要阻止画作被置于一个熟悉的区域,其目的并不在于“画”本身,而在于使“命名”受到关注。这一作法直接导致文字对图像的僭越,而文字命名的破坏性入侵,及其所带来的图文张力,会迫使观者重新审视认知对象,进而挖掘日常物的潜在可能性。此外,图像与命名虽然会引导观者实现对作品的整体把握,但更多时候图像与命名彼此针锋相对,互相争夺话语权和权威性。福柯指出,图像和语言在各自的领域里拥有绝对权威,在并置时产生了张力——人们用异样的眼光观看词语,词语将其混乱带给图像。可见,在话语的悖论张力中,图像质疑命名的陈述功能,命名也以其独特的方式质疑图像的指称功能,双方都试图否定对方以自证自我的合理性,看似和谐的图文关系因而被解构。

利奥塔指出,今天的艺术是对不可言说和不可见事物的探索,我们从中组装出陌生的机器,使那些我们不知如何说的,没有可感物质的东西,可以被听到,被感受到。这是利奥塔对当下艺术发展的概括,用在马格利特身上显然也相当合适。马格利特强调绘画的自身特质,通过画笔传达形而上的哲理思考和隐秘的内心意识,实践着现代绘画的先锋性和革命性精神。在马格利特笔下,图像叙事展现不可见性为绘画的哲学探索提供新的路径,同时将观者引向对图与物、图与词、词与物的关系及其背后复杂话语张力的反思。

注释:

①普雷齐奥西:《艺术史的艺术: 批评读本》,易英等译,上海人民出版社2015年版,第259 页。

②⑮嘉贝丽克:《马格利特》,舟子译,湖南美术出版社1999年版,第72、86 页。

③于贝尔曼:《看见与被看》,吴泓渺译,湖南美术出版社2015年版,第72 页。

④John Berger,Ways of Seeing.Penguin,1972,p.8.

⑤Jonathan E.Schroeder,Consuming Representation: A Visual Approach to Consumer Research,in Barbara B.Stern ed.,Representing Consumer: Voices,Views and Vision,London: Routledge,1998,p.208.

⑥伯克:《图像证史》,杨豫译,北京大学出版社2008年版,第16 页。

⑦⑧什克洛夫斯基:《散文理论》,刘宗次译,百花洲文艺出版社1997年版,第11、10 页。

⑨梅洛-庞蒂:《知觉的世界》,王士盛等译,江苏人民出版社2019年版,第75 页。

⑩德里达:《声音与现象》,杜小真译,商务印书馆1999年版,第11 页。

⑪史密斯:《艺术理论指南》,常宁生等译,南京大学出版社2017年版,第8 页。

⑫芮兰馨:《重构空间: 近年来当代艺术中的身体实践》,《广州大学学报》2021年第5 期。

⑬⑭弗莱:《弗莱艺术批评文选》,沈语冰译,江苏美术出版社2010年版,第315 页。

⑯布洛克:《美学新解》,滕守尧译,辽宁人民出版社1987年版,第63 页。

⑰⑳米歇尔:《图像理论》,陈永国等译,北京大学出版社2006年版,第198、55 页。

⑱季念:《〈伦敦新闻画报〉中晚清中国人形象的图文表现艺术》,《湘潭大学学报》2021年第1 期。