山地城市老年人公共交通可达性分析

——以贵阳市中心城区为例

2021-12-08魏薇,赵航*,龙立美,段梅花,黄勇

魏 薇,赵 航*,龙 立 美,段 梅 花,黄 勇

(1.贵州师范大学地理与环境科学学院,贵州 贵阳 550001;2.锦屏中学地理教学组,贵州 锦屏 556700)

0 引言

随着我国老年人口数量快速增加,老龄化已成为我国目前及未来所面临的重要社会问题。积极老龄化是许多国家在应对老龄化问题时普遍认可的理念,提高老年人出行便捷性成为积极老龄化的先决条件[1],而公共交通作为老年人重要的出行方式[2],其可达性的提高对促进老年人出行便捷性、舒适性具有重要作用[3]。可达性可理解为以最少的时间、成本获得服务的便利性[4]。目前,以可达性为切入点的研究主要包括公共服务设施空间布局[5,6]、区域空间连接[7]、经济联系与发展[8]、个体享有社会公共资源[9]等;可达性度量方法主要有最近距离法、累计机会法、两步移动搜索法、潜能模型等,其中潜能模型在空间上将供需双方的空间效用与距离因素相结合衡量可达性水平,广泛应用于养老服务设施[10]、公共交通[11]、医疗与教育资源[12,13]等公共服务设施的可达性度量。然而,当前关于老年人公交可达性的定量研究较少,部分学者仅关注老年人的公交出行特征、行为[14-17]等,未考虑步行道路坡度及公交绕行距离对老年人公交出行的影响,且定量分析老年人公交可达性空间分异特征的研究也有所欠缺。

山地城市地形起伏大,造成公交线路绕行距离长[18],影响发车频率[19]及公交系统服务能力,随着老年人步行能力衰退,其对道路坡度感知更为敏感[20],可接受的步行距离进一步缩短[21],导致地形对山地城市老年人公交出行产生显著影响。因此,未考虑地形因素的老年人公共交通可达性度量模型并不适用于山地城市。贵阳市作为典型的山地城市,目前已进入中度老龄化社会[22],其老年群体的公交出行问题亟待解决。 鉴于此,本文以贵阳市中心城区为研究区,采用改进的潜能模型度量地形因素对老年人公交可达性的影响,以期为提高公交系统服务效率、促进老年人出行便捷性和舒适性提供科学依据。

1 研究区与数据来源

以《贵阳市城市总体规划(2011-2020年)》确定的贵阳市中心城区为研究范围,面积1 230 km2,海拔1 000~1 600 m,百花山脉、黔灵山脉及南岳山脉将该区域划分为“一城三带多组团”的城市空间格局。据贵阳市统计年鉴,2020年底老年人口占常住人口的13.16%,老龄人口快速增长对贵阳市中心城区公交系统空间组织规划提出了新要求。

研究数据包括:1)公交系统数据,通过高德地图等获取公交与轨道交通站点、线网及道路网络等数据,包括271条常规公交线路、16条快速公交线路(BRT)、2条轨道交通线路(图1)及1 098个公交站点、56个轨道站点;2)DEM与坡度数据,DEM 数据通过地理空间数据云网站(http://www.gscloud.cn/)获取,在此基础上提取坡度数据;3)住房轮廓数据,由自然资源部土地利用实验室贵州科研基地提供,经过纠正、确认,共有建筑基底轮廓11 890块,居民小区766个,其属性包括楼层、面积、所属街道社区等;4)老年人口数据,以第六次人口普查数据为基础,通过2020 年贵阳市统计局公布的老年人口数据进行修正,使公交系统服务设施数据与人口数据时间节点相同。

图1 贵阳市中心城区公交线路Fig.1 Public transport lines in the central urban area of Guiyang

2 基于道路坡度修正的公交可达性计算模型

2.1 公交站点服务范围分析

公交站点服务范围是以乘客步行到站的合理距离为半径所覆盖的面积,一般以500 m、800 m[23]为半径做缓冲区分析或以步行耗时10 min为主要依据[24]。山地城市若忽略道路坡度对站点服务范围的影响,则与实际情况存在较大偏差。因此,本文以500 m(常规公交、BRT)、1 000 m(轨道交通)为半径得到的站点服务范围为基础,测算在道路坡度影响下公交站点的实际服务范围。

(1)提取公交站点 500 m 范围内步行道路平均坡度值α(式(1)),然后进行坡度影响下老年人步行速度Vw(km/h)[25]的计算(式(2))。

α=(hmax-hmin)/l×100%

(1)

式中:hmax、hmin分别为公交站点500 m 范围内步行道路高程最大值和最小值;l为公交站到居民小区最近步行道路的距离。

Vw=6e-3.5|α+0.05|

(2)

(2)公交站点服务老年人数计算。以500 m缓冲区内10 min的步行时间为阈值,以公交站为起点,基于实际步行道路网络,通过速度、时间、距离的关系计算坡度影响下公交站点至居民小区最近步行道路所用时间,即实际步行10 min处的步行道路点为公交站点对该小区的服务折减点;每条步行道路折减点所围成的不规则面域即为道路坡度影响下的公交站点服务范围,对折减范围内的老年人数进行汇总,构建山地城市公交站点服务老年人数的计算公式(式(3))。轨道交通站点1 000 m(20 min)服务老年人数计算方法同上。

(3)

式中:Pcn为道路坡度影响下公交站点服务老年人数;Pi为500 m内相邻步行道路所围成不规则面域内的老年人数;n为不规则面域数。

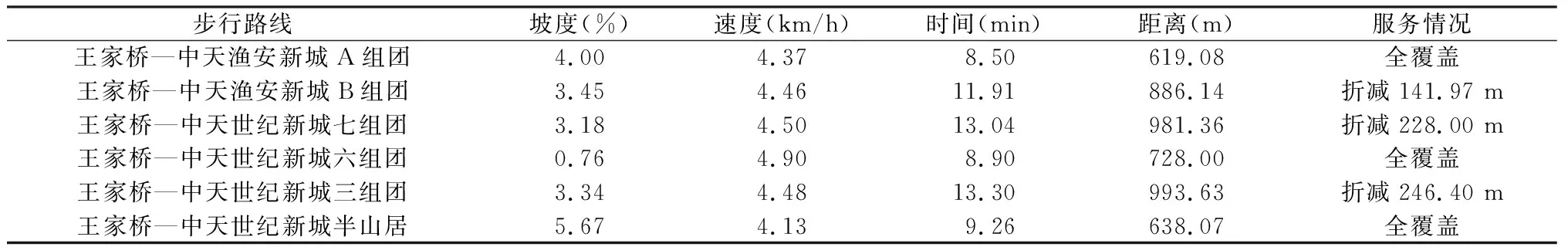

(3)道路坡度对站点服务范围的影响验证。以典型公交站点王家桥为例,通过上述步骤得到王家桥站点对各居民小区的折减范围(表1)及服务老年人数范围折减示意图(图2),以此分析道路坡度影响下公交站点服务老年人数与传统方法的差异。考虑步行道路坡度后,王家桥站点服务老年人数为2 031人,而通过传统方法计算出站点服务老年人数为2 612人,可见有581位老年人超出站点服务范围。由于王家桥至中天渔安新城A组团、中天世纪新城六组团、中天世纪新城半山居的步行距离短,道路坡度对上述居民小区老年人步行距离影响不显著;在道路坡度和距离双重影响下,中天渔安新城B组团、中天世纪新城七组团、中天世纪新城三组团部分老年人超出王家桥站点服务范围。

表1 王家桥站点服务老年人数范围折减依据Table 1 Reduction basis of service scope of Wangjiaqiao for elderly population

图2 王家桥站点服务老年人数范围折减示意图Fig.2 Schematic diagram of service scope reduction of Wangjiaqiao for elderly population

2.2 公交系统服务供给能力计算

城市居民出行受城市主干道、快速路限制,因此本文将研究区内主干道和快速路自然分割围合成的区域作为街区,将公共交通供应指数[26]与公交系统吸引力[11]指标相结合,统计各街区受地形影响的公交系统服务供给能力,计算公式为:

(4)

式中:Ob、Pb分别为街区b的公交系统服务供给能力和实际居住的老年人数;Pbn为考虑步行道路坡度后公交站点服务范围(bn)内的老年人数;δrb表示公交线路r(R为线路集合)与街区b之间的从属关系,若公交线路r经过街区b,数值为1,否则为0;Fr、Hr、Sr、nr分别为公交线路r的发车频率、车辆数、起点站到终点站的行程距离以及同一公交车辆单线行驶次数;Vt为公交通行速度,常规公交、BRT、轨道交通的时速分别为18 km/h、25 km/h、36 km/h;C为公交系统车载人数,常规公交及BRT车载人数约为60人,轨道1号线、2号线车载人数为6×120人。

2.3 基于道路坡度修正的公交可达性计算

潜能模型关于老年人公交可达性的含义为:在考虑公交系统服务能力和出行阻抗时,研究区域内各居民小区老年人进入公交系统的机会。本文用潜能模型的一般形式度量山地城市路网特征对老年人公交出行的影响[27]:

(5)

式中:Ai为居民小区i的公交可达性值;tib为居民小区i到街区b(B为街区集合)的通行时间(包括步行、换乘、公交运行时间);σ为抗阻系数。

Peeters等[28]发现抗阻系数σ的取值主要集中于0.90~2.29之间,且σ取值在1.5~2.0之间时,对研究结果影响较小。为探究适用于山地城市老年人公交可达性的抗阻系数,本文选择σ=1和σ=1.5,分析不同抗阻系数下老年人公交可达性敏感度。

为对比分析有无考虑地形因素下山地城市老年人公交可达性空间分异特征,采用式(5)分析同一居民小区两种模式下可达性变化差异。未考虑地形因素的公交系统服务供给确定如下:1)公交站点服务老年人数:以500 m(常规公交+BRT)、1 000 m(轨道交通)为半径的缓冲区数据与居民小区老年人数进行叠加分析;2)发车频率:《城市道路交通规划设计规范(GB50220-95)》中规定,公交线路非直线系数应在1.4以内,本文假定非直线系数大于1.4的公交线路是由山地城市道路绕行距离过长所致,将绕行距离过长的公交线路首末站间的最短驾车路程界定为符合设计规范的公交线路。根据发车频率、公交线路长度、运营车辆数三者之间的关系计算未考虑地形因素下的发车频率,带入式(4)计算其公交系统供给能力。

3 结果与分析

3.1 抗阻系数σ的敏感性分析

在抗阻系数σ取值不同的情况下,利用式(5)计算得到的可达性值区间分布如表2所示,据此判断σ值的敏感性及合理性,当数据过于集中时,不能体现可达性值空间差异。当σ=1时,可达性值波动范围及离散程度较大,此时能更精准地反映贵阳市中心城区老年人公交出行实际情况,故本文在后续分析中采用σ=1时的可达性计算结果。

表2 贵阳市中心城区老年人公交可达性值统计Table 2 Statistics on accessibility of public transport for the elderly in the central urban area of Guiyang %

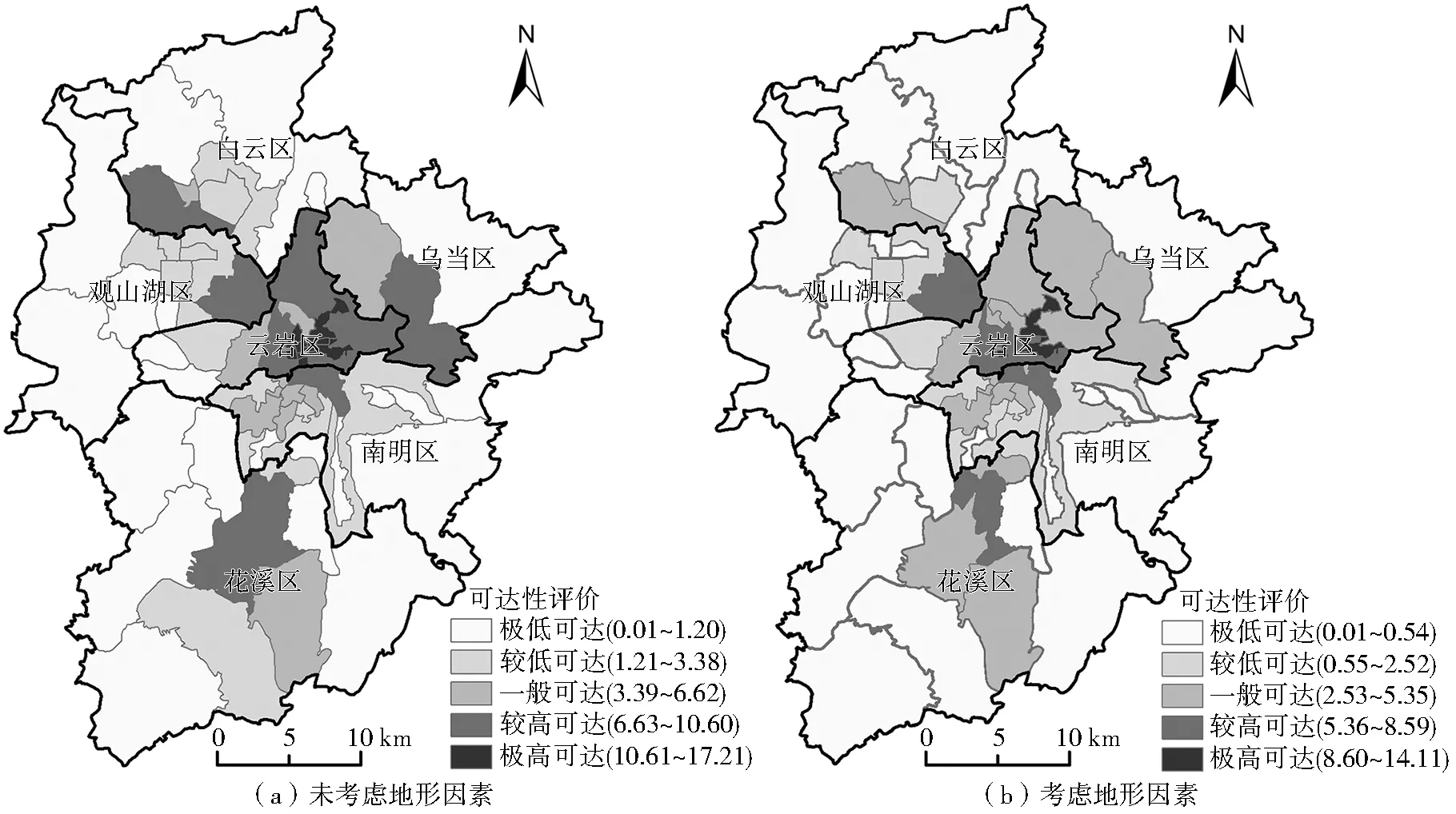

3.2 “常规公交+BRT”老年人公交可达性分析

为对比分析老年人在有无地形影响下公交可达性差异,以乡镇街道社区为空间统计单元,采用自然断点法将两种模式下的可达性值分为极低可达、较低可达、一般可达、较高可达、极高可达5个等级(图3)。由图3可以看出,“常规公交+BRT”系统中可达性值呈“核心—边缘”格局,从云岩区的街道社区向外围(如花溪区西部、白云区北部以及南明区东南部街道社区)呈不规则的圈层式递减;从老年人数量占比看(图 4),考虑地形因素后,5类可达性等级的老年人数占比差异大且两极分化显著,其中较低可达、一般可达、较高可达水平的老年人数较为均衡,合计占总数的80.90%,极低可达占7.92%,极高可达占11.18%。综上可知,贵阳市中心城区“常规公交+BRT”公交系统供给不足且空间配置显著失衡,城市边缘地带公交系统服务供给有待提高。

图3 “常规公交+BRT”老年人公交可达性评价Fig.3 Evaluation of "conventional bus+BRT" public transport accessibility for the elderly

图4 两种模式下“常规公交+BRT”服务老年人占比Fig.4 Proportion of elderly population with "conventional bus+BRT" service under the two modes

地形因素对居住在道路起伏度大且“常规公交+BRT”服务供给处于中等水平的老年人影响显著,对居住在“常规公交+BRT”公交系统有待提升区域的老年群体影响很小。如云岩区黔灵镇的老年人公交可达性值在地形因素的影响下,由较高可达(6.63~10.60)降为一般可达(2.53~5.35),缘于该区域公交线路曲折(平均非直线系数为2.03),绕行距离长,影响发车频率,减少公交服务供给,加之地形影响下老年人平均步行速度降低(4.21 km/h),坡度缩短了老年人可接受的步行距离,降低了该区域老年人公交出行便捷性。可达性值处于极低可达(0.01~0.54)和极高可达(8.60~14.11)的区域,地形因素对老年人公交出行的影响较小,可能是公交系统完善程度高的区域可降低地形因素对老年人公交出行的影响,而极低可达的城区边缘地带,老年人公交出行不便导致出行减少,故地形因素的影响不明显。

3.3 “常规公交+BRT+轨道交通”老年人公交可达性分析

轨道1号线、2号线途经老年人高度聚集的核心区域,探究“常规公交+BRT+轨道交通”可达性值空间变化特征对缓解地面公交系统压力具有重要的现实意义。

由图5可以看出,“常规公交+BRT+轨道交通”系统中可达性值以云岩区为中心呈“Y”形结构向城区外围递减。轨道交通投入运营后空间失衡显著改善,极高可达与较高可达社区主要位于云岩区及轨道1号线、2号线途经区域;一般可达社区主要位于南明区和乌当区;较低可达社区分散在花溪区、白云区、观山湖区内。从老年人数量占比看(图 6),考虑地形因素后,极高可达和较高可达的老年人占总数的61.65%,仅3.17%的老年人处于极低可达区。老城区及轨道交通线沿线社区的老年人同时享有地面公交及轨道交通供给,其公交出行便捷性与舒适性明显改善;而位于城郊社区的老年人只享有少量的“常规公交+BRT”服务系统供给,轨道交通供给不足,存在边缘化现象。

图5 “常规公交+BRT+轨道交通”老年人公交可达性评价Fig.5 Evaluation of "conventional bus+BRT+rail transit" public transport accessibility for the elderly

图6 两种模式下“常规公交+BRT+轨道交通”服务老年人口占比Fig.6 Proportion of elderly population with "conventional bus+BRT+rail transit" service under the two modes

在“常规公交+BRT+轨道交通”系统中,地形因素对老年人公交出行影响显著的区域可分为两类:1)轨道交通供给不足且地形起伏大的区域,如艳山红社区服务中心、平桥社区服务中心等公交可达性由极高可达(15.05~21.58)转为较高可达(4.92~7.68);2)无轨道交通且“常规公交+BRT”供给不足的区域,如麦架镇、二戈寨社区服务中心公交可达性由较低可达(0.69~4.97)降为极低可达(0.01~0.67)。由于公交系统建设完善程度不同,地形因素对以下区域的老年人公交出行影响小:1)云岩区84.21%的社区及南明区56.52%的社区,该区域公交供给充足,老年人可享有多种公交出行方式,地形因素对其影响较小;2)公交线路、站点稀疏的六区外围,公交供给有待提高,存在转换出行方式的可能,故地形因素对其公交出行影响较小。综上可知,由于公交系统建设完善程度不同,地形因素对老年人公交出行的影响差异较大;轨道交通可改善地形起伏造成的老年人公交出行问题,完善的公交系统对促进老年人公交出行舒适性及便捷性具有重要作用。

4 结论与建议

本文结合山地城市贵阳公交系统空间布局受地形因素影响较大的特点,从老年人可接受的步行距离及公交线路绕行两方面,对潜能模型中公交系统供给因子进行改进,评价“常规公交+BRT”“常规公交+BRT+轨道交通”系统在有无考虑地形因素影响下老年人公交可达性空间分异特性。主要研究结论如下:1)利用考虑道路坡度及公交绕行距离的改进潜能模型计算公交系统服务范围,更贴近山地城市的真实情况,更适用于度量山地城市老年人公交可达性特征。2)“常规公交+BRT”系统中可达性值呈“核心—边缘”格局,向外围城区不规则递减,空间失衡现象显著。3)“常规公交+BRT+轨道交通”系统中可达性值呈“Y”形结构向城区外围递减,轨道交通可显著提升核心区及沿线区域老年人公交出行便捷性与舒适性,城市边缘地带老年人出行不便。4)公交系统建设完善程度决定了地形起伏对老年人公交出行的影响,轨道交通可降低道路坡度及地面公交绕行对老年人公交出行的影响。

基于研究结果与实际情况,提出如下建议:1)加快轨道交通建设,改善公交系统配置空间失衡现状,进一步缩小老年人公交可达性空间差异。贵阳市轨道1号线、2号线投入运营后,乌当区及花溪区处于轨道交通真空状态,而该区域的老年人处于公交系统供给盲区,应加快轨道3号线的建设速度,缓解地面常规公交运营压力,降低地形因素对老年人公交出行的影响。2)增加区内常规公交线路及站点,改善极低可达区域的老年人公交系统可达性。在地形因素影响下,“常规公交+BRT+轨道交通”系统中仍处于极低可达的居民小区分散在白云区、乌当区、花溪区。其中,白云区艳山红社区服务中心,可通过主干道(白云北路、云环中路、二十六大道、白金大道)增设连接麦架镇、沙文镇的常规公交,提高城市边缘地带老年人公交系统可达性;以北京东路为主路、渔洞峡路为辅路,连接贵乌社区服务中心与东风镇,扩大公交系统在乌当区的服务范围;以花溪大学城为基点,增设其到核心区的BRT专线以及到花溪公园的区内短线公交,在通往孟关的花冠中路、贵惠大道、溪孟路上增设专线公交,提高该区域老年人公交出行便捷性。3)拆分公交线路,提高公交系统服务频率。在保持现有公交线路服务区域不变的前提下,拆分绕行距离过长的公交线路,例如:白云区以白云车站为基点对白云3路、白云5路进行整改,以兴筑东路口为中点将264路拆分为省委—兴筑东路口—贵阳俊发城,以兴筑西路口为中心将70路拆分为贵铝文体中心—兴筑西路口—大营坡,提高艳山红社区服务中心、新世界社区服务中心及黔灵镇的老年人进入公交系统的机会;花溪区以中曹司站为中心,将花溪20路拆分为花溪车站—中曹司站—石板收物流园,将80路拆分为关口寨—洛平公交枢纽—大学城。

本研究未考虑高峰期和平峰期公交行驶速度对发车频率的影响以及储备车辆数与运营车辆数之间的关系,也未关注郊区老年人的公交出行情况以及贵阳市中心城区与郊区的联系,有待后续收集数据进行山地城市老年人公交出行细化研究。