2000-2018年辽宁省交通优势度与经济发展耦合评价

2021-12-08刘鹏宇,李晶,刘珞丹,殷守强

刘 鹏 宇,李 晶,刘 珞 丹,殷 守 强

(中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京 100083)

0 引言

交通对城市的影响最早来源于区位论[1],人口和经济向运输成本最低处聚集。1959年Hansen提出通达性的概念,此后交通作为独立的研究体系[2]。国外学者较早关注通达性对土地利用的影响[2],随后平均旅行时间[3,4]、通达距离、GIS网络分析等概念与方法的应用推动了可达性研究[5,6],近年来学者多围绕区域可达性,结合经济、生态、社会等多指标体系,探究交通与社会及生态的相互影响机制[7,8]。国内该领域研究起步晚、发展快,早期研究多以交通可达性为主,从时间、距离、系数等方面进行可达性评价[9-14];2008年,金凤君等提出交通优势度的概念,将区域交通看作是“质、量、势”的集合[15]。交通可达性和交通优势度是两个互为补充的评价体系[16,17],前者侧重城际交通联系能力,后者侧重对交通设施和战略区位的综合考虑。

交通优势度评价研究主要集中在两方面:1)评价模型的改进。例如,孟德友等采用熵权法计算交通优势度评价指标权重[18];闵敏等用地形因素修正交通优势度模型[19];周宁等重新定义中心城市对交通发展影响的测度方式[20]。2)探讨交通与其他社会经济因子的耦合关系。例如,崔学刚等研究山东半岛城市群高速交通优势度与土地利用效率的空间关系[21];王武林等研究2000-2016年武陵山区交通优势度与县域经济发展的协调水平[22];王奉林等揭示唐山市休闲农业分布与交通优势度的耦合协调规律[23];戢晓峰等结合交通优势度与交通通达性,测算中国36个主要城市交通状况与物流产业效率的联系[24];郭向阳等利用象限法研究云南省快速交通与旅游流强度的组合关系及其空间异质性[25]。

上述研究在理论和应用层面均取得长足进展,但多以行政区为评价单元,空间精度较低。此外,针对行政区统计数据的交通优势度评价s模型虽较成熟,但不适用于栅格数据,且交通优势度评价体系依赖县及乡村路网数据,该数据获取难度大,制约了交通优势度时序变化的研究。针对以上问题,本文基于传统交通优势度评价模型[15],提出TM-TAE(Time series and Micro-scale Transportation Advantage Evaluation)模型,并利用该模型探究辽宁省2000年、2010年、2018年交通优势度及其与经济发展水平的耦合协调态势、互动关系及“瓶颈”区域,旨在为协调交通优势度与经济发展的关系以及制定精细化国土空间开发保护策略提供数据支撑和科学参考。

1 研究区与数据来源

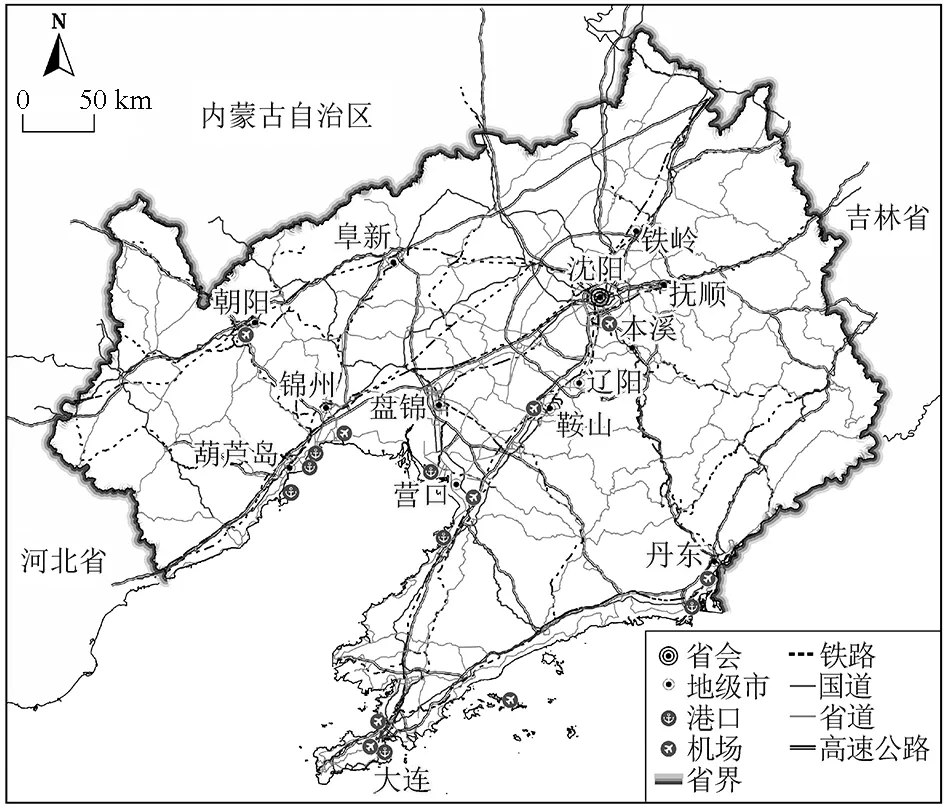

辽宁省位于我国东北地区南部(38°43′~43°26′N,118°53′~125°46′E),面积14.86万km2,是东北经济区、京津冀城市群、环渤海经济区协同发展的交汇地带,同时也是东三省与内蒙古外向型经济发展的重要门户。截至2019年,辽宁省铁路运营里程为6 132 km(高速铁路2 037 km),公路通车里程为123 830 km(高速公路4 331 km)(图1),基本形成以铁路为骨架、港口为门户、公路四通八达、民航/水运/管道相配合的现代化立体交通网络。

图1 辽宁省交通图Fig.1 Traffic map of Liaoning Province

本文研究时段为2000-2018年,并选取200 m×200 m的栅格为基本评价单元。因海岛与陆域连通方式特殊,故不考虑长海县及其他岛屿。2000年、2010年和2018年辽宁省铁路、公路空间数据分别源于《2001年中国分省公路交通地图册》《2010年中国重大自然灾害图集》和辽宁省交通运输厅,铁路类型数据源于中国铁路地图门户网站(cnrail.geogv.org/zhcn),铁路站点、港口、机场空间数据源于高德地图(www.amap.com);由WorldPOP(www.worldpop.org)平台获取中国区人口栅格数据,经裁剪得到辽宁省人口分布数据;县域经济统计数据源于相应年份的《中国城市统计年鉴》和《辽宁统计年鉴》;行政界限源于全国地理信息资源目录服务系统(www.webmap.cn)1∶100万全国基础地理数据库。

2 研究方法

2.1 TM-TAE模型评价体系

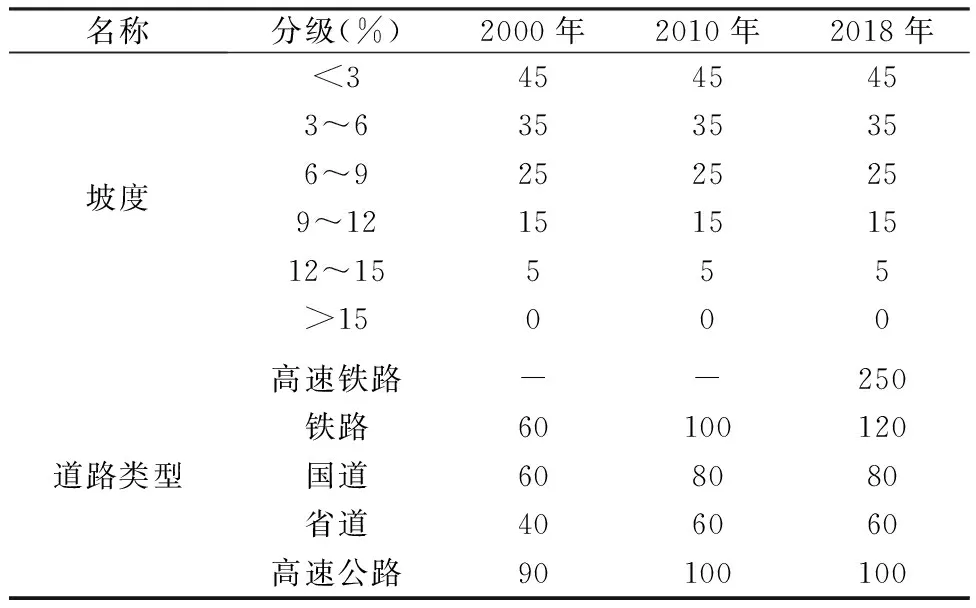

TM-TAE模型针对长时序和像元尺度开展研究,基于交通优势度理论重新界定“量、质、势”的概念。1)“量”反映研究区域的交通支撑能力和发展潜力,传统方法采用交通网络密度指标进行量化。在针对栅格数据的研究中,无法忽略交通线路间空白区“量”的存在。考虑到县及乡村历史道路对区域交通支撑能力的贡献较大,但数据难以获取,本文根据不同坡度等级赋予不同潜在速度值的方式量化空白区的“量”[26],非空白区以不同道路类型的设计速度量化(表1)。“量”的结果反映在时间成本图层中,参与交通干线影响度和区位优势度的计算。2)“质”反映大型交通线路或重要交通设施对区域间通达能力的影响,使用交通干线影响度指标进行量化。传统方法依据研究区是否拥有交通干线或与交通干线的距离进行加权分析,本文利用“量”的时间成本数据,进行时间成本计算,对不同交通干线赋予不同权重并进行叠加分析。3)“势”反映重要城市节点的统领作用,通过区位优势度指标进行量化。传统方法利用精密路网数据,结合GIS最短路径模型,计算中心城市几何中心点到各行政区几何中心点的最短时间成本。本文将GIS网络分析与成本分析相结合,计算中心城市几何中心点到每一栅格的最短时间成本。通过对不同等级城市的区位优势度栅格图层进行加权叠加分析,测算研究区栅格尺度的区位优势度。因为“量”的结果参与了“质”与“势”的构建,所以在交通优势度指标集成时,不重复考虑“量”的影响。

表1 不同坡度、道路类型的速度赋值Table 1 Speed values of different slopes and road types km/h

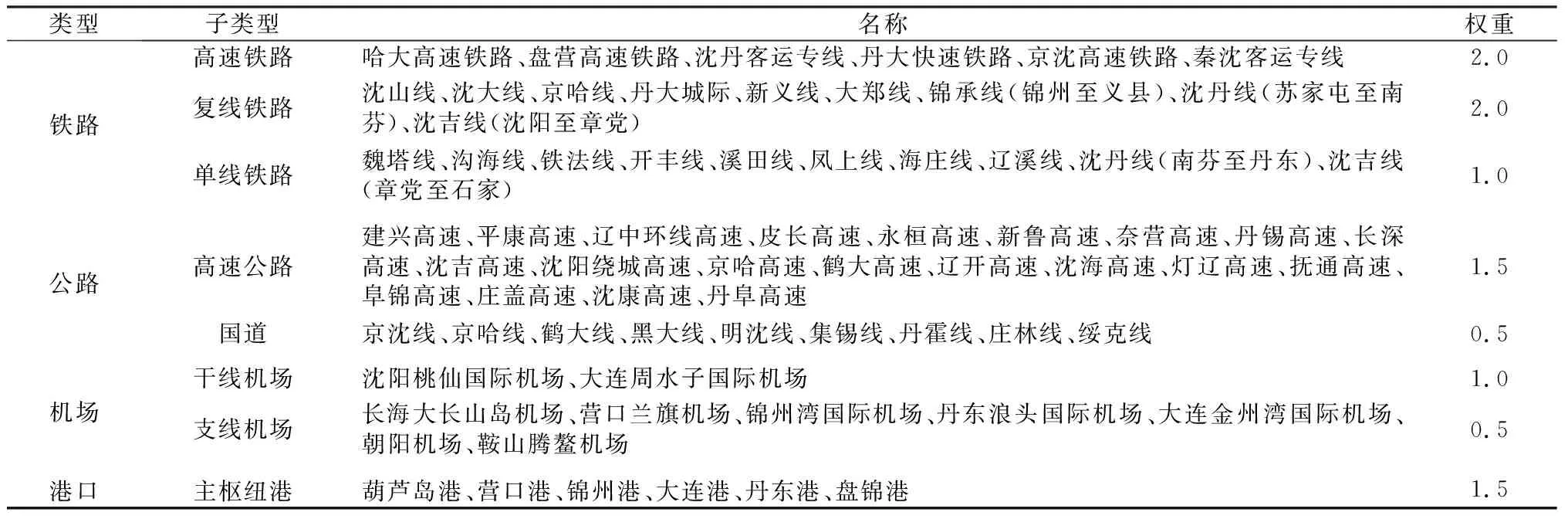

2.1.1 交通干线影响度 根据交通干线的技术特征,对交通干线的权重设定如表2[15]所示。设Ji为栅格i的交通干线影响度,其计算公式为:

表2 不同交通干线的权重Table 2 Weights of different traffic arteries

(1)

式中:Valmi、Hmi分别为栅格i第m类型交通干线的时间成本和权重;N为栅格总数量;M为交通干线类型数量。

2.1.2 区位优势度 首先,考虑高速公路与铁路封闭性,利用路径分析与成本分析计算栅格i到中心城市A的最短可达时间Ti:1)利用时间成本图层和中心城市位置,计算中心城市A到栅格i的时间成本tA-i;2)生成火车站、高铁站及高速出入口的交通枢纽点集Sj,通过路径分析计算中心城市A到Sj的最短可达时间tA-j,同时利用时间成本图层计算Sj到栅格i的最短可达时间tj-i;3)通过比较分析,得到栅格i到中心城市A的最短可达时间,即Ti=min(tA-i,tA-j+tj-i)。然后,按照《辽宁省城镇体系规划(2016-2030年)》,将沈阳、大连、营口、锦州、丹东作为中心城市,在综合考虑城市节点的经济、人口、交通条件下,利用式(2)计算2018年各中心城市的职能强度Kz[27],并依据Kz值赋予各地市权重Wz。经计算,沈阳、大连Kz值分别为8.32和7.67,设为一级中心城市,权重为2;营口Kz值为4.12,设为二级中心城市,权重为1.4;锦州和丹东Kz值分别为2.21和1.73,设为三级中心城市,权重为0.8。最后,计算栅格i的区位优势度Qi:Qi=Ti/Wz。

(2)

式中:Pz、Gz、Rz分别为地市z的户籍人口、工业总产值、道路与交通设施用地占行政面积的比率;n为地市数量。

2.1.3 交通优势度指标集成 将交通干线影响度、区位优势度无量纲化后,与权重相乘再相加,得到栅格i的交通优势度(Fi)计算公式:

Fi=J′i×wJ+Q′i×wQ

(3)

式中:J′i和Q′i分别为交通干线影响度和区位优势度的无量纲值,wJ和wQ分别为其权重,均取值为1。

2.2 GDP数据空间化

应用“人口—经济”空间化模型[28],通过人口栅格数据估算栅格i的GDPi(式(4))。因经济数据具有空间聚集效应,为使GDP栅格数据符合正态分布,采用对数logistic标准化模式对其进行转换。

GDPi=(GDP/P)×Pi

(4)

式中:GDP、P分别为所在县区的GDP和总人口;Pi为栅格i的人口数。

2.3 耦合协调度模型

为评价交通优势度与经济发展之间的耦合协调程度,本文构建辽宁省交通优势度与经济发展的耦合协调度模型。耦合度C(式(5))表征两者相互依赖的程度,C值越大,两者相互作用越强;协调度D(式(6))表征两者耦合的良性程度,D值越大,协调度越好,两者呈相互促进状态,反之则呈相互抑制状态。

(5)

(6)

式中:f(x)为栅格交通优势度评价值,g(y)为栅格GDP估测值,均为经过标准化处理的无量纲值,取值范围为0~1;wf和wg为交通优势度与经济发展的评价权重,通常wf+wg=1,本文取wf=wg=0.5;E为综合评价指数,表征两系统的协调发展程度。

2.4 空间组合关系

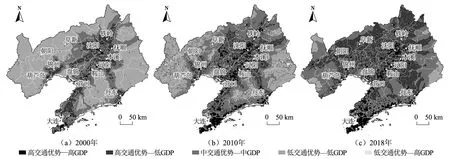

以栅格为单位,按交通优势度—GDP等级组合关系进行类型划分。采用分位数法,以0.5、1.0、1.5、2.0为间断点将交通优势度划分为5个区间,以5、10、50、100为间断点将GDP划分为5个区间,形成25个交通优势度与经济发展组合类型。其中,Ⅰ-Ⅰ、Ⅰ-Ⅱ、Ⅱ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ类型为“高交通优势—高GDP”区域,Ⅰ-Ⅳ、Ⅰ-Ⅴ、Ⅱ-Ⅳ、Ⅱ-Ⅴ类型为“高交通优势—低GDP”区域,Ⅳ-Ⅰ、Ⅳ-Ⅱ、Ⅴ-Ⅰ、Ⅴ-Ⅱ类型为“低交通优势—高GDP”区域,Ⅳ-Ⅳ、Ⅳ-Ⅴ、Ⅴ-Ⅳ、Ⅴ-Ⅴ类型为“低交通优势—低GDP”区域,其余类型为“中交通优势—中GDP”区域。

3 结果分析

3.1 交通优势度分析

由图2可知,2000年、2010年和2018年Ⅰ类地区(0~0.5)分别占辽宁省总面积的5.6%、10.7%和24.7%,主要分布在以沈阳、大连为核心的沈阳—鞍山—大连轴带区域以及盘锦市大洼区和丹东东港市部分区域,18年间该区域向外扩张10~20 km,多位于大型交通设施所在地或区位优越区;Ⅱ类地区(0.5~1.0)主要分布于Ⅰ类地区外围、葫锦组团、大庄组团以及沈阳—本溪—丹东轴线的本溪—丹东段,2000年面积占比16.4%,2010年、2018年分别上升至28.9%和44.9%;Ⅲ类地区(1.0~1.5)主要分布于Ⅱ类地区外围20~30 km范围内以及朝阳县和岫岩满族自治县西南部,2000年和2018年面积占比分别为20.7%和25.3%;Ⅳ类地区(1.5~2.0)分布在Ⅲ类地区外围20~40 km范围内以及岫岩满族自治县东北部,2000-2018年面积占比由17.5%减至4.3%;Ⅴ类地区(>2.0)分布在省域边缘地带,2000-2018年面积占比由39.8%降至0.8%。Ⅳ类和Ⅴ类地区远离机场、港口等交通枢纽,且部分地区受地形等因素影响,与中心城市联通能力较差,导致交通优势度偏低。

图2 辽宁省交通优势度Fig.2 Transportation advantage of Liaoning Province

从总体格局看,辽宁省交通优势度沿“一核、两轴、三带”呈距离衰减的特征。“一核”即以沈阳为核心,依托大型交通网络,分别向锦州、阜新、铁岭、抚顺、本溪辐射,呈放射状衰减格局;“两轴”包括沈大轴和沈丹轴,前者呈现以沈阳、大连为核心,辽阳、鞍山、营口共同组成的“哑铃”状衰减格局,后者呈现以沈阳为核心,本溪、丹东共同组成的“摆锤”状衰减格局;“三带”即葫芦岛—锦州带、盘锦—营口带、大连—庄河带,是辽宁省第三层次的衰减格局,其特征符合辽宁省提出的“沈阳经济区”和“沿海经济带”战略布局。

从局部变化看,西北部地区在长深高速公路、京沈铁路、京哈高速铁路、秦沈客运专线贯通后,交通优势得到明显改善,逐渐呈平行条带式分布格局。因沈丹客运专线东部受长白山脉地形制约,交通优势度在G201国道和溪田线完善过程中逐渐提高。鞍山岫岩地区受千山山脉等影响,交通优势度低于周围地区,在丹锡高速公路和庄盖高速公路贯通后出现明显好转。盘锦部分地区为湿地,属禁止开发区域,交通优势度略滞后于周围地区。

3.2 GDP空间分析

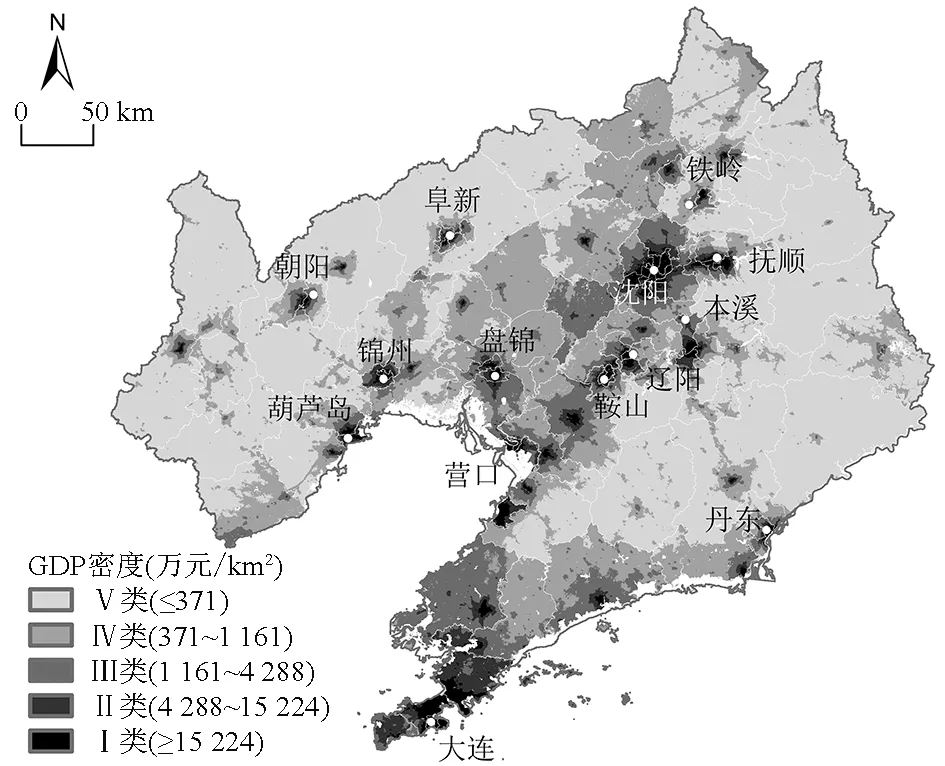

结合辽宁省区县统计数据分析表明,应用“人口—经济”空间化模型得到的GDP栅格数据能精细刻画省域经济发展的空间格局。由2018年辽宁省GDP空间分布(图3)可知,Ⅰ类地区分布在中南部城市群和辽东半岛核心区域,包括沈阳和平、沈河、皇姑、大东区,大连中山、西岗、沙河口区,辽阳白塔区,鞍山铁东区,锦州古塔、凌海区,面积和GDP分别占全省的1.7%和58.7%;Ⅱ类地区分布于沈阳、大连周边市区,包括沈阳铁西、浑南、沈北新区,抚顺望花、新抚、顺城区,本溪溪湖、明山、平山区,鞍山海城市,盘锦双台子区,营口老边区,大连金州、旅顺口区,面积和GDP分别占全省的3.5%和14.2%;Ⅲ类地区紧邻Ⅱ类地区及部分县级市,包括沈阳苏家屯、辽中、沈北新区,铁岭调兵山市,丹东东港市,大连庄河市、普兰店区,营口大石桥市,盘锦大洼区,面积和GDP分别占全省的11.4%和12.3%;Ⅳ类地区主要分布于黄海翼、渤海翼和中部城市群的西北部,包括大连庄河市,丹东东港市,葫芦岛绥中县、连山区,锦州义县、黑山县、北镇市,沈阳新民、康平县,面积和GDP分别占全省的26.6%和9.2%;Ⅴ类地区分布于辽宁省西部和东部,包括朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪大部分地区以及鞍山市岫岩满族自治县,面积和GDP分别占全省的56.8%和5.6%。

图3 2018年辽宁省GDP空间分布Fig.3 Spatial distribution of GDP in Liaoning Province in 2018

3.3 交通优势度与GDP空间特征分析

3.3.1 耦合协调度分析 结合SPSSAU软件得到的参考分级标准,以0.2、0.4、0.6、0.8为间断点将交通优势度与经济发展的耦合协调度分为严重失调、轻度失调、濒临失调、初级协调、良好协调5个等级(图4)。时间变化上,2000-2018年辽宁省交通优势度与经济发展耦合协调度显著上升,平均值由0.58(濒临失调)上升到0.73(初级协调)。2000-2010年初级协调区域明显扩张,这与沈阳经济区发展战略部署密不可分;2010-2018年交通优势度与经济发展耦合协调度大幅提升,很大程度上得益于高速铁路网的完善。空间差异及变化上,严重失调区(0~0.2)出现于2000年朝阳市建平县北部,约为该县总面积的1/9;轻度失调区(0.2~0.4)主要分布在朝阳市西北部、葫芦岛建昌县、抚顺新宾、本溪恒仁、丹东宽甸的东部以及盘锦市湿地范围,18年来该类面积减少了11.2%;濒临失调区(0.4~0.6)主要分布于朝阳西北部、阜新北部、葫芦岛中部、鞍山岫岩、抚顺新宾、本溪恒仁、丹东宽甸,近年来协调度在辽宁北部及鞍山岫岩地区得到较大改善,而在抚顺、本溪、丹东东部变化不明显;初级协调区(0.6~0.8)基本位于“沈阳经济区”与“沿海经济带”区域,由最初点—轴式分布逐渐过渡到同心圈结构,该类地区占全省的面积比重由2000年的44.3%升至2018年的78.5%,变化最显著;良好协调区(0.8~1.0)集中分布在沈阳、大连及盘锦、营口、鞍山市中心周围,面积增长了11.0%。

图4 辽宁省交通优势度与经济发展耦合协调度Fig.4 Coupling coordination degree between transportation advantage and economic development in Liaoning Province

3.3.2 空间组合关系分析 如图5所示,2018年沈大轴带以“高交通优势—高GDP”为主,中部城市群及沿海两翼以“高交通优势—低GDP”为主,“低交通优势—低GDP” 多分布于东西两厢,整体呈交通先行发展、经济相对滞后的特征。2000-2010年“高交通优势—高GDP”区域变化最显著,表现为从“双核”变为轴带分布的空间格局,面积占比从2.1% 提升至13.7%;2000-2018年“高交通优势—低GDP”区域面积占比持续上升,“低交通优势—高GDP”区域面积占比先升后降,主要分布于朝阳及辽宁东部沿边地区,“低交通优势—低GDP”区域面积占比缩小43.4%,且西厢的改善速度明显快于东厢。

图5 辽宁省交通优势度与经济发展组合类型空间分布Fig.5 Distribution of combination types of transportation advantage and economic development in Liaoning Province

4 结论与讨论

本研究以200 m×200 m栅格为评价单元,综合运用TM-TAE模型、耦合协调度模型、空间组合关系分析等方法,探讨2000-2018年辽宁省的交通状况及其与经济发展的相互关系,得出如下结论:1)TM-TAE模型基于交通干线影响与城市辐射,降低了传统交通优势度计算的复杂性,相对于以行政区为单元的交通优势度模型,该模型更能体现交通优势度的空间异质性,便于研究不同尺度下的空间分异特征;但该模型依赖交通速度的先验知识,今后仍需结合交通大数据等进一步改进。2)辽宁省交通优势度呈“一核、两轴、三带”的空间分布格局,距离轴线越远,交通优势度越低,这除与“沈阳经济区”“沿海经济带”等发展战略和经济政策、地形地貌制约等相关外,省域边缘效应也不容忽视;研究时段内交通优势度显著上升,优势度较高地区(Ⅰ类、Ⅱ类地区)在2010-2018年上升幅度(30.0%)远高于2000-2010年(17.6%),高速铁路对省域内交通发展的促进作用相对明显。3)交通优势度与经济发展协调性以初级协调区域为主,两者呈良性、相互促进式发展。2010-2018年“良好协调”区域扩张(2.5倍)明显滞后于Ⅰ类交通优势度扩张(4.4倍)速度,反映了交通先行的特征,也在某种程度上反映出经济发展“颓势”;两者的主导空间关系经历了由“低交通优势—低GDP”向“高交通优势—低GDP(交通超前型)”的转变,与整体变化趋势不同,受交通、产业宏观背景和人才流出等多因素影响,“低交通优势—高GDP”区域则呈现先增后减的特征。

针对交通优势度较低或经济发展不协调区域,在“十四五”交通发展规划和2020-2035年国土空间规划中,应坚持效率与公平兼顾原则,平衡交通设施布局和社会经济发展,一方面交通先行以支撑社会经济发展,同时也要根据人口与经济收缩状况、生态承载力的空间差异等特点合理布局交通设施,避免盲目建设导致浪费和对生态保护产生过多负效应。此外,在辽宁省交通与经济发展耦合协调特征差异形成机理和相应的政策响应方面有待深入研究。