简帛《诗》文本与今传本章序差异考论

——从海昏简《诗》谈起

2021-12-01夏虞南

夏虞南

(清华大学 土文献研究与保护中心,北京 海淀 00084)

近年来新出阜阳汉简、上博简、清华简、夏家台楚简、安大简、海昏侯墓简等文献,以及汉传鲁、齐、韩、毛四家诗学,都显示先秦《诗经》与今传本可能存在较多差异。除了异文、分组、句数、字数的差异外,还在章序上呈现出不同的次序。新出海昏简《诗》虽然发布的信息较少,但在分章和章序次序上差异较大,本文着重讨论这种与今传本“章序有别”的现象。

“章序有别”之处不一定来源于不同文献体系,但说明《诗经》存在一个相对稳定的“骨干”或者“核心”,在不同的流派和传播过程中形成产生一些差别。究其成因,固然与《诗经》的产生、编纂、整理及传播密不可分,但周代的礼乐制度以及当时《诗》用情况也不容忽视。西周礼制初建之时,诗乐相合的“诗”一定是最早的仪式入乐歌的核心,乐用过程重视完整性和韵律性,但大量的传世文献表明众多仪式场合中存在较多的“断章赋诗”现象,逐渐打破了以“乐”为中心,强调整章赋诗,而产生大量的“重义轻声”的《诗》用情况。这种断章而用,相对灵活的赋诗、引诗、称诗的方式为《诗》文本在不同场合和地域交流中产生了“章序有别”的可能。本文立足出土文献所见章序有别的《诗》文本,力图揭示产生差别的诸多原因。

一、新出《诗》类文献中与今传本章序差异之考索

新出文献中的《诗》在章序上与今传本《诗经》(即《毛诗》)多有差异,对于当前的《诗经》研究裨益众多。新出海昏侯简牍总计约5200枚,其中《诗》简约1200枚,有三道编绳,完整简可容字20~25字,保存状态较差,糟朽严重,并且大多数简已残断,披露信息相对较少,但属于相对完整的西汉《诗经》文本。本文据江西省文物考古研究院、杨军、朱凤瀚等研究机构与学者(1)相关介绍及研究依次有:江西省文物考古研究院、北京大学出土文献研究所、荆州文物保护中心:《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土简牍》,《文物》2018年第11期,第87-97页;朱凤瀚:《西汉海昏侯刘贺墓出土竹简〈诗〉初探》,《文物》2020年第6期,第63-72页,后收入朱凤瀚主编:《海昏侯简牍初论》,北京:北京大学出版社,2020年版,第79-119页。的研究所载相关释文进行讨论。

先谈《大雅·行苇》。海昏侯《诗·大雅》“云汉十一篇”(2)在分组上,《大雅》分三组诗篇“生民十篇”“云汉十一篇”两组所含诗篇与今传本不同,详见《海昏侯简牍初论》,第91-92页。中《行苇》一篇有释文“追弓既臼”一句,整理者将“臼”注训为“坚”[1](p91)。但“臼”属幽部字,“坚”属真部字,古音并不相近,也无通假的必要条件,文中括号训为“坚”可以商榷。但因《行苇》一诗并不完整,且前后均有缺失。“追弓既臼”之后的“追弓既囗”刚好有一字缺失,今传本在此处当作“追弓既句”。据此有理由怀疑海昏侯《诗》“追弓既臼”所对应的恰不是“追弓既坚”,有可能是后面的“追弓既句”。

产生这种情况的原因有三点:其一,“臼”为幽部字,“句”为侯部字,两部相近。海昏侯《郑风·风雨》“风雨需需”[1](p100)即今传本“风雨潇潇”,“需”为侯部字,“潇”为幽部字,两部字本可通。在今传本《诗经》中本有幽、侯合韵之例,据王力统计统有3处[2](pp31-32)。亦有一章中换韵处如《鄘风·载驰》:“载驰载驱,归唁卫侯。驱马悠悠,言至于漕。大夫跋涉,我心则忧。”驱、侯皆侯部,悠、漕、忧皆悠部。戴震、江永皆认为幽、侯当合为一部。但后有王念孙、江有诰皆认为侯部有入声,王力则直接认为幽、侯两部当分立。史存直认为侯部并不是独立的韵部,而是摆动于鱼幽两部之间的一群字“在某些方言里属于鱼部,在另一些方言里属于幽部”[3](p107)。其二,幽部字与侯部字本身亦可相通,如《淮南子·地形训》:“句婴民。”[4](p493)高诱注:“句婴,读为九婴。”[4](p501)“句”与“九”可通。而《战国策·韩策三》:“魏王为九里之盟。”[5](p1635)《韩非子·说林上》:“魏惠王为臼里之盟。”[6](p171)可见“九”“臼”相通。“九”“臼”同为幽部字,“句”为侯部字。所以从音韵相通分析“臼”“句”相混,是可能的。其三,从章序上看,海昏侯《行苇》的分章与今传本《行苇》本不相同,但因简本身残段糟朽,整体分章情况难以描摹。若按海昏侯《诗·大雅》“云汉十一篇”的释文看,简分三栏每组诗篇前有一简书写组名,在另起一简书写组内各篇篇名,然后写组内经文,书写“其××句”示这是第几章,包含几句,每章经文末尾用“•”号隔开。《行苇》缺失前16句和末4句,而208简右侧缺失两简(3)缺失简牍的数量可以据简本与今传本对照,用前后简牍的数量相合参,如《行苇》即可通过《云汉》《韩奕》《卷阿》等诗所缺的章句推测。,前面两缺失简的内容是今传本前两章的内容,今传本以8句为一章。但《行苇》现有存的文本看,是按照4句为1章,在分章上有差别。分章的差别在海昏《诗》中相对常见,除《行苇》外,《閟宫》《大明》《思齐》《生民》《都人士》这种差异性还有可能是因为海昏《诗》与今传本《诗经》示当属于不同的流传系统,所以无论在章句的划分还是在章序上有存在明显的差异,前后章次多有调换的情况[7](pp102-103)。

所幸,海昏简《诗经》中的目录简保存相对完善,有利于了解其整体面貌,章句数量和字数如下:

■风百六十扁(篇)凡四百八十四章 二千四百□□□言(200)

■颂卅扁(篇) 凡七十章 七百卅四言(217)

■诗三百五扁(篇)凡千七十六章 七千二百七十四言(219)

■大雅卅一扁(篇)凡二百廿三章 千……白……(简号阙)

海昏简《诗》的总篇数与《毛诗》一致,但共有1076章,共计7274句,而《毛诗》一共1142章,共计7292句。无论是在章数还是在总句上,海昏简《诗》简都比今传本《诗经》少。可据总目推断《小雅》当有74篇,共299章,句数不详,而今传本《小雅》有74篇,372章,2326句。海昏简《大雅》《颂》《风》三部分各自的总篇数,章数皆与今传本合,但句数都有差异,特别是《风》的句数只有2400多句,而今传本有2618句,相差较大。朱凤瀚认为出现这种出入,是因为在分章和句断层面与《毛诗》有别。而出现章次顺序不同之处不仅可见于海昏简《大雅·行苇》,海昏简《白华》第七章章题为“有鳥肅在梁”,今传本此句在第六章,可见六七两章序与今传本倒置[1](p96)。海昏简《郑风·叔于田》二、三章位置与今传本倒置[1](pp101-102)。海昏简《王风·扬之水》第一、二章与今传本倒置[1](pp101-102)。海昏简《秦风·黄鸟》一、二、三章位置在今传本作三、一、二,章序大为不同[1](pp101-102)。

与今传本章序有别的现象并非仅见于海昏简《诗》,在安大简《诗经》,清华简《诗》类文献中也存有这种现象。安大简《唐风·绸缪》一首第二章为“(綢)穆(繆)欶(束)楚,晶(三)(星)才(在)户”[8](p145)。此即今传本的第三章“绸缪束楚,三星在户”[1](p215)。而其第三章为今传本第二章,且脱落两句。阜阳汉简S120:“此右淍(綢)穆(繆)七十五字”,阜阳汉简中的版本字数与今传本的字数相吻合,说明今传本《诗》文本发展到汉代肯定相对整齐,而且从章次上看也相对完整,虽不知。那么安大简《绸缪》一篇存在明显的脱文现象,可以根据今本推测补全。但明显这篇《诗》文本在章次的顺序上与今传本有别,第二章和第三章有相互调换的可能。

清华简《耆夜》篇中,《耆夜》所载周公所作《蟋蟀》不仅与今传本《唐风·蟋蟀》有别,与安大简《魏风·蟋蟀》也有较大差异。清华简本《蟋蟀》与今传本皆作三章,但首尾两章顺序恰恰颠倒,清华简本的首章是今传本的尾章。并且意思完全相反。清华简本第一章开端作:“蟋蟀在堂,役车其行。”[9](p150)今传本此句作:“蟋蟀在堂,役车其休”[7](p380),且在最后一章。“行”“休”字义完全相反,这种诗“义”层面的变化,必然影响到整首诗的逻辑、层次差异。并且清华简本的诗句并非长短相谐,整齐划一,混有五言、七言,今传本则较为整饬,其用韵差异明显,简本个别句子不入韵,今传本则偶句用韵。用韵为了符合奇偶交韵,在一定程度上破坏了诗“义”。如简本三章首句末字分别为“堂”“席”“序”,富有变化,并且灵活。但今传本为了押韵,一律改为“堂”字。从用字区别上看,清华简本出现多次“愳”字,在《说文》中被视为“惧”的古文。清华简本《蟋蟀》的“愳”变成了今本的“惧”,恐怕也是今本整理者对其进行训诂的结果。并且简本与今传本的诗“义”差别较大。简本更加清晰,主旨极其明显。李学勤先生认为:“简文中周公作《蟋蟀》一诗,是在战胜庆功的‘饮至’典礼上,大家尽情欢乐正是理所当然,周公只是在诗句中提醒应该‘康乐而毋荒’,才符合‘良士’的准则,要求周廷上下在得胜时保持戒忂,是这篇诗的中心思想。”[10](pp130-132)学者们大部分认为清华简本《蟋蟀》非常强调“戒惧”,并贯穿始终,与今传本所流露出的“及时行乐”的情绪毫不相干[11]。文本中周公正秉爵未饮,蟋蟀入堂,因此赋《蟋蟀》。此时正处于“饮至礼”的尾声,而此次“饮至礼”正是是堪黎得胜的庆功仪式。周人在“役车其行”的行役劳苦之后,首先用对整场残酷战争“起兴”,是可以理解的,强调蟋蟀在堂,岁月已晚,而征人尚奔波于外。而今传本将“役车”相关的内容放在最后一章,即:

蟋蟀在堂,役车其休。今我不乐,日月其慆。无已大康,职思其忧。好乐无荒,良士休休。[7](p380)

可见,其中已经暗含了休息生养的意思,与今传本前半部分“即是虞乐”的篇旨相类。而清华简本则呈现出一种“岁矞云莫,时不我待”之感,相对紧迫[12](pp56-57)。黄甜甜通过清华简本与今传本《蟋蟀》的细致比较,认为清华简本诗旨的重心在于提醒乐而无荒[13](p157)。固然简本也是经过整理者抄写整理,但从句式、用韵、文意等方面看,清华简本和今传本之间可能存在复杂到简单的过程来推测,简本相对于今本可能更为接近源头[14](pp461-492),今传本的版本比清华简本晚出,经过一些演变历程才变成今传本之面貌。

而安大简本《蟋蟀》,首先在归属上与今传本有异,属于《魏风》,但已有学者对于这种可能性做出了讨论,主要基于《诗经》中的《魏风》《唐风》的风俗和地理文化特相近,两风中出现的地名乃至职官等诸多相近信息,皆属于春秋晋国的范畴内,可以理解。其次,作于黎地的《蟋蟀》的改编本编入《魏风》,可能因为毕公别子封于楷(黎),而“魏之先”乃“毕公高之后”的缘故,收《蟋蟀》入《魏风》。可见当时同一诗篇已有不同地域流传的文本(黎、唐、魏)。但就比较结果而言,字詞层面安大简《蟋蟀》与今传本《蟋蟀》大同小异,但第一、二章章序颠倒。但无论从句式、押韵、文意上看,两者差异远远小于清华简本与今传本《蟋蟀》。可以推測安大简本《蟋蟀》是今传本《蟋蟀》的一个战国写本,其文本的书成时代也比清华简本晚出。而阜阳汉简《蟋蟀》篇脱简较多,与其他诸本比较起来相对有难处,但据其“我不乐”“日月亓除”“忧”几处的基本位置可推测其章次顺序与安大简《蟋蟀》、今传本《蟋蟀》更加接近。王化平指出安大简《诗经》的抄写格式与汉简《诗经》有较大不同:“安大简《诗经》两首连抄,以墨丁隔开。各章之间好像没有一律断开,有句读。”[15](pp16-22)但可见这几个版本的《蟋蟀》并非属于同一流传系统,在文本的传承变化上既有前后关系,还有不同流传序列的差异。

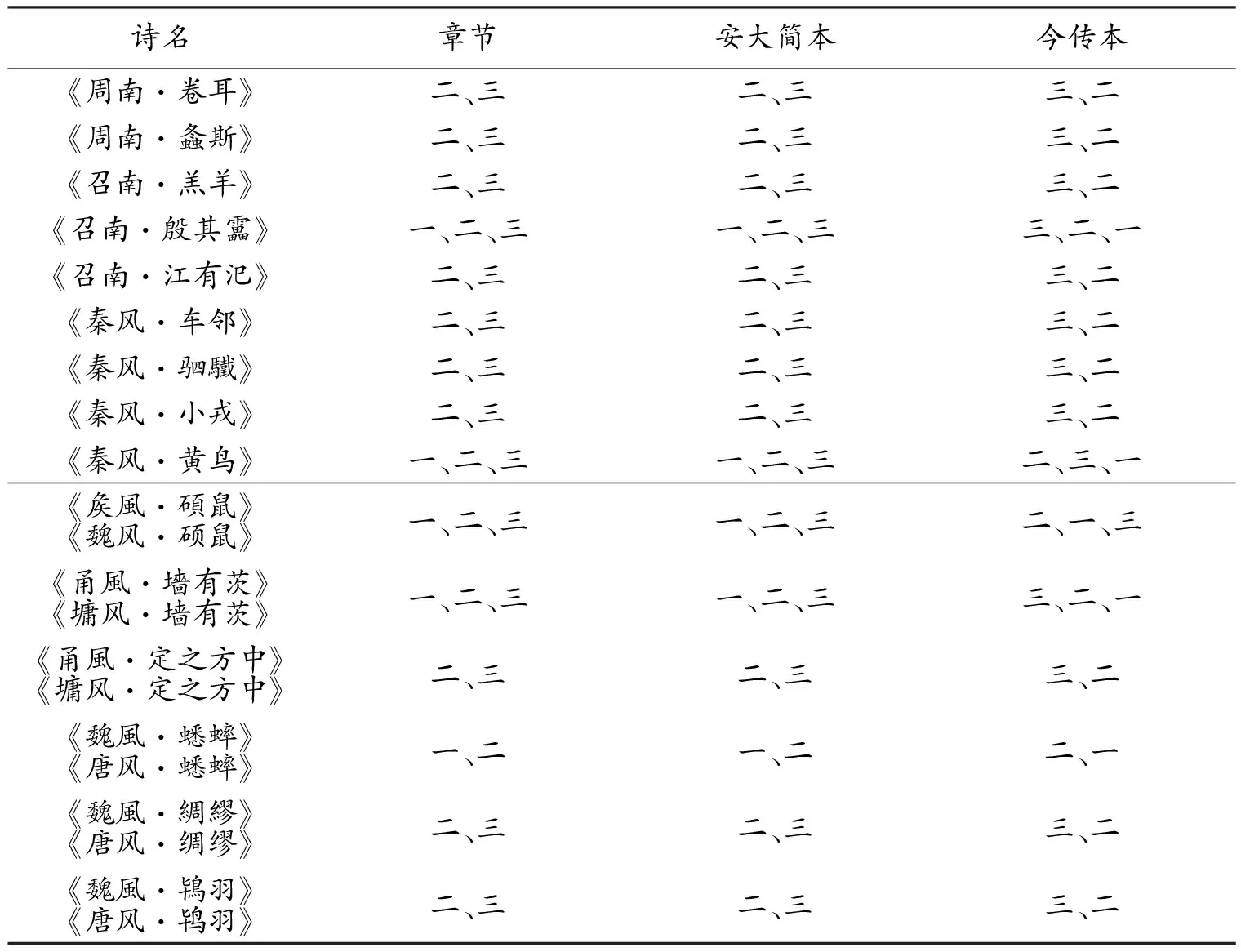

《蟋蟀》一诗与《绸缪》相近,在章次顺序上存在一些变动和灵活性。此外,安大简《诗经》中章序前后颠倒的还有《卷耳》《螽斯》《羔羊》等詩,详情见表1统计。更有甚者如《黃鳥》《碩鼠》兩首章序完全不同,必然也影响其诗“义”逻辑。“章序有别”在安大简中并不少见,这种文本的变动和灵活地运用,反映诗文本从春秋早期向战国变动中的“义”起“声”失。变动并非是随性而发,一方面可能是脱离“合乐”而追求文本上的押韵整饬,关注文本的整齐性,而非音律上的和谐;另一方面则是追求诗“义”在不同时代下的不同表达,所以可能同一诗文本的不同时代的抄本必然也根据当时人不同的政治思想诉求而调整章序。

表1 安大简本与今传本《诗经》章序对照表

二、章序有别与“断章赋诗”的《诗》用传统

1.从“歌诗必类”到“断章赋诗”

本文所讨论的新出文献既涉及战国简也有西汉简,但均存在与今传本《诗经》章序有别之处。究其成因,相对复杂,若排除编联、简牍错乱等情况外,《诗》文本在不同的流传序列和不同派别中都可能出现不同的章序。海昏简《诗经》的派别按整理意见,属于《鲁诗》,主要依据为其中《小雅》《大雅》诗的编排结构和《大雅》无“荡之十”均与熹平石经《诗》相同。但曹建国、魏博芳等学者对此持不同意见,认为汉代三家《诗》本同一,《齐诗》《韩诗》皆有相同的分组和篇章,且更近《韩诗》[16]。但无论是战国还是西汉时期不同流传系统的《诗》文本,一定经由当时编纂者对所见文本的编辑和整理,文本整理过程中亦存有文本当时的使用形态和功能性。如郭店简《语丛一》简 38-39:

《诗》,所以会古今之志也者[17](p194)。

郭店简此说法比较接近《诗》论,其中“言古今之志”则强调通过《诗》以传言“志”。顾颉刚的《〈诗经〉在春秋战国间的地位》一文将先秦用诗大致分为典礼、讽谏、赋诗、言语等四种类型。即是对《诗》用形态进行分类。以《左传》为代表的传世文献常见一种存于引诗、赋诗场合“断章赋诗”的《诗》用情况。而顾氏认为“断章取义”是赋诗的惯例,与诗歌本义并不相关联[18](pp309-367)。作为“惯例”断章赋诗是指在特定场合下赋诗双方并不赋颂全“章”,往往“断章”,但也有赋诗全章的情况。与诗文本的本义是否相关还可商榷,因为大部分的重“义”而轻“声”的“断章赋诗”,可能都是为了赋者借诗言“志”。即朱自清所说“断章取义是借用诗句作自己的话。所取的只是句子的文义,就是字面的意思;而不顾全诗和用意,就是上下文的意思。——有时却也有喻意”[19](p25)。

这种言“志”之功用在传世文献中多见。如《左传·襄公二十八年》:

癸臣子之,有宠,妻之。庆舍之士谓卢蒲癸曰:“男女辨姓。子不辟宗,何也?”曰:“宗不馀辟,余独焉辟之?赋诗断章,余取所求焉,恶识宗?”[20](pp1077-1078)

卢蒲癸面对庆舍门客责问,以“赋诗断章”为喻,为其娶妻不避宗找寻借口。故杜预注曰:“言己苟欲有求于庆氏,不能复顾礼,譬如赋诗者,取其一章而已。”这种现象在传世文献特别在《左传》中并不少见,不仅见于春秋外交场合,也有私室中传志言情的例子。宾主双方常常赋诗表义,但赋者与听者各取所求,不顾“诗乐”本义,断章取“义”也。赋诗者运用所运用的《诗》文本在当时已经相对流行并且经常使用,所以运用诗句暗晦地表达自己的意图听者也能完全理解,说明当时人们已经十分熟悉并普遍使用这样的表达手法,《左传》故在记述史事同时将此现象记述。

事实上,《左传》“引诗”“称诗”“赋诗”都非常强调对“义”的理解,所以在“断章赋诗”大量产生之前,其实非常注重其“歌诗”必须与舞乐相合,不能乱节奏韵律;另一方面要求诗的内容必须符合赋诗场合、身份、等级、谈话主旨的基础上表达出赋诗之人的所思所想。所以也存在一些文献并非“断章赋诗”而强调“必类”,即“歌诗必类”(此言出《襄公十六年》)。如僖公二十三年所载重耳与秦穆公赋诗:

他日,公享之。子犯曰:“吾不如衰之文也。请使衰从。”公子赋《河水》,公赋《六 月》。赵衰曰:“重耳拜赐。”公子降,拜稽首,公降一级而辞焉。衰曰:“君称所以佐天子者命重耳,重耳敢不拜。”[20](pp413-414)

重耳赋《河水》而不言第几章,秦穆公赋《六月》亦不言第几章。可能赋诗整首,也有可能史官记载之时不甚明确。此事还见于《国语·晋语》,记载更详,但皆不载赋诗曲目的第几章。

明日宴,秦伯赋《采菽》,子余使公子降拜。秦伯降辞。子余曰:“君以天子之命服 命重耳,重耳敢有安志,敢不降拜?”成拜卒登,子余使公子赋《黍苗》。子余曰:“……!”秦伯叹曰:“是子将有焉,岂专在寡人乎!”秦伯赋《鸠飞》,公子赋《河水》。秦伯赋《六月》,子余使公子降拜。秦伯降辞。子余曰:“君称所以佐天子匡王国者以命重耳,重耳敢有惰心,敢不从德?”[21](p422)

《国语》所载穆公赋诗《采菽》《鸠飞》《六月》,重耳在子余相协下赋诗《黍苗》《河水》,但其实秦穆公所赋《采菽》是天子赐诸侯命服的诗乐,而穆公以此名重耳,是否有僭越之嫌?抑或虽然是“歌诗必类”,但此种《诗》用所强调的诗“义”仍与《诗序》之“义”有别。这种情况还见于《左传·文公三年》载鲁文公、晋襄公赋诗,《左传·文公四年》宁武子、鲁文公赋诗。

除《左传》《国语》记载外,《穆天子传》中赋诗之时亦不言及曲目章节:

2.“断章赋诗”的《诗》用场合“重义轻声”

《左传》所载的赋诗活动中还有大量的场合宾主之间采取“断章赋诗”之法,甚至还出现了将诗文本作为成语、成词直接引用,完全脱离传统典礼性的“诗乐相合”的形态。一方面是《左传》记事追求“言简而要”,一方面可能源于赋诗的随意性。春秋之后“礼乐崩坏”的侧面反映,诗“义”的兴起可能也会影响“合乐”的场合表达形式,宾主之间对于诗文本的熟稔程度加深,有通行本的《诗》在诸国之间流传,必然能够更加自如的对答唱和。记述的史官必然也对通行本的《诗》熟悉,才能清晰记述宾主对赋的内容为具体的某一篇目的某一章。《左传·文公十三年》:

冬。公如晋,朝,且寻盟。卫侯会公于沓,请平于晋。公还,郑伯会公于棐,亦请平于晋。公皆成之。郑伯与公宴于棐,子家赋《鸿雁》。季文子曰:“寡君未免于此。”文子赋《四月》。子家赋《载驰》之四章。文子赋《采薇》之四章。郑伯拜,公答拜[20](p547)。

文公十三年,郑穆公与鲁文公宴饮,但这次赋诗去并非两位国君本人,而是郑国的大夫子家和鲁国的正卿季文子。子家和季文子代国君赋诗,这种场景并非先例,在齐、郑相交之时,晋侯赋《嘉乐》后,使臣景子与子展也分别代国君赋《蓼萧》和《缁衣》。但是值得注意的是,此时出现了子家和季文子先赋整首的《鸿雁》《四月》,而后才“断章赋诗”《载驰》的第四章,《采薇》的第四章。但显而易见,《载驰》属《鄘风》,其第四章及下所言为小国依附大邦救助,而郑国自谦以小国自喻,希望获得鲁国的帮助。而鲁国季文子回复乃《小雅》中的《采薇》第四章或及后文,所言戍役之苦,盖季文子委婉表达将携郑国共同维护邦国安定之情。可见“断章赋诗”的出现,不能说完全与诗文本的文义直接对应,但明显提及“某章”的诗赋场合更加注重外交辞令之“义”,而非场合中的“诗乐相合”之“声”。其后鲁成公九年,鲁国大夫季文子奉命前往宋国慰问伯姬。此次赋诗发生在回国复命前,鲁成公设宴招待季文子之时。并且是明显的“断章赋诗”,其重“义”轻“声”班班可考。

除外交场合赋诗之况,而在私室中亦有“断章赋诗”之处。《国语·鲁语下》:

公父文伯之母欲室文伯,飨其宗老,而为赋《绿衣》之三章。老请守龟卜室之族。师亥闻之曰:“善哉!男女之飨,不及宗臣;宗室之谋,不过宗人。谋而不犯,微而昭矣。诗所以合意,歌所以咏诗也。今诗以合室,歌以咏之,度于法矣

《绿衣》之三章云:“我思古人,实获我心。”[7](p120)韦昭解云:“古之贤人正室家之道,我心所善也。”[21](p200)可见这种“断章赋诗”亦可用于私室场合,并且主要作用是以“诗”言“志”,重诗“义”而轻“声”。

囿于行文篇幅,结合前人考察成果(4)清人劳孝舆主张“引诗者,引诗之说以证其事也。事,主也。诗,宾也”,此说无疑强调诗“义”与“事”合更为重要,颇有价值,见劳孝舆:《春秋诗话》,北京:中华书局,1985年;顾颉刚亦爬梳了除《左传》之外先秦时期用诗情况的研究,见顾颉刚:《〈诗经〉在春秋战国间的地位》,《古史辨》(第三册),上海:上海古籍出版社,1982年,第366-367页;朱自清统计了《左传》中赋诗、用诗在今本《诗经》中的数量,并将《左传》用《诗》与《毛诗》传诗的比较得出结论:《毛诗》对于诗的“比兴”解说受到了《左传》的影响,见朱自清:《诗言志辨 经典常谈》,北京:商务印书馆,2017年;董治安统计了先秦时期《诗》的流传进行研究,附有《战国文献论〈诗〉引〈诗〉综录》,其对赋诗及其政治环境的相互作用进行分析,见董治安:《先秦文献与先秦文学》,济南:齐鲁书社,1994年。以上为部分涉及《左传》用诗、引诗统计的研究成果,剩下的有所涉及的研究成果不作赘述。。仅《左传》中所记载的涉诗活动,共33场次,其中17次出现在飨礼上,5次出现在燕礼上,3次出现在食礼上,4次出现在盟、会、私觌场合,另有4次无明确交代。但各家统计数据并不相匹,亦存在问题。究其原委,一方面恐因对“赋诗”概念的界定不同,研究者往往将“歌诗”“诵诗”之例一并计入,故各家所得出的统计数据多有与其相出入者。另一方面,《左传》记事,追求“言简而要”,故对赋诗之场合如“飨”“燕”者不分,仍需分析。但若笼统言之,这一数据,又足以说明问题的,即赋诗的产生机制与燕飨仪程有着密切的关系。探讨赋诗、引诗过程中涉及的“断章赋诗”情况,需爬梳史料,以《左传》《国语》等史料编年为轴,新出战国文献按照文献所记史事编年进行梳理,除“引诗”“作诗”(5)《左传》中明确言及“作诗”有4见,分别为1.隐公三年,卫人赋《硕人》;2.闵公二年,许穆夫人赋《载驰》;3.闵公二年,郑人赋《清人》;4.文公六年,秦人赋《黄鸟》。此辨析法从杨伯峻对《左传》“赋”之区别:“此‘赋’字及隐公元年传之‘公入而赋’‘姜出而赋’,闵二年传之‘许穆夫人赋载驰’‘郑人为之赋清人’,文六年传之‘国人哀之,为之赋《黄鸟》’皆创作之意;其余‘赋’字,则多是诵古诗之意”,见杨伯峻:《春秋左传注》,北京:中华书局,1990年,第31页。外真正意义上涉及仪式场合,或明确“合乐”或“歌《诗》必类”借以言志的情况总计30处,其中11处“断章赋诗”:文公十三年赋《鸿雁》《四月》《载驰》之四章,《采薇》之四章;成公九年赋《韩奕》之五章,《绿衣》之卒章;襄公四年金奏《肆夏》之三、工歌《文王》之二章,歌《鹿鸣》之三章;襄公十四年赋《巧言》之卒章;襄公十六年赋《圻父》,《鸿雁》之卒章;襄公十九年赋《载驰》之四章;襄公二十年赋《常棣》之七章、《鱼丽》之卒章,《南山有台》;襄公二十七年赋《草虫》《鹑之贲贲》《黍苗》之四章、《隰桑》《野有蔓草》《蟋蟀》《桑扈》;令尹、赵文子昭公元年赋《大明》之首章,《小宛》之二章;郑简公等昭公元年赋《瓠叶》《鹊巢》《采蘩》《野有死麇》之卒章,《常棣》;昭公二年赋《绵》之卒章、《角弓》《甘棠》。

正式的仪式场合中“断章赋诗”并不少见,并且根据诗“义”而赋诗已是共识。因为“断章赋诗”这类《诗》用情况具备一定的伸缩性和灵活性,并且可能在乐歌活动时各诗篇的章次也可前后调换,春秋时的“断章赋诗”,很有可能就是从乐用情境下这种“断章而唱”发展而来的。“断章赋诗”“断章而唱”“断章取义”都强调对于“义”的理解。但这种“义”若解释为赋诗者为外交唱和而取之“义”,必然会脱离“乐歌”本身,并不注重“乐”的层面,而更加强调“义”(或者说字面之“义”,或者说“辞”所表达的“义”)。这种诗“义”已与“采风”“编诗合乐”之时的诗之“义”有差异了。这也不能与“歌诗必类”中所强调完整诗篇所表达的场合、等级、身份等完相符。

当《诗经》流传到秦汉以后,其所承载的“诗乐”几近失传,《诗经》文本已经彻底变成了案头文学,毕竟在汉儒传《诗》的过程中揣摩其义理远比配乐演唱更加实际和重要。因此,海昏侯《诗经》文本的章序与今传本章序有别之处比安大简本少得多,仅有5处。并且今传本《毛诗》的章序似乎在逻辑上更加合理,而增删虚词造成的四言句式转变为非四言句式的情况也增加了,而这种情况的出现是为了“传诵”的需要而非“传唱”的需要。

三、“重义轻声”与“诗乐分途”下的文本特征

除可能产生“逸章”外,安大简中还存有一些“逸句”。安大简《扬之水》一首一共三章,每章六句,此与今本《唐风·扬之水》前二章同,但最后一章比传世本多出两句。今传本《唐风·扬之水》共三章,前二章每章六句,最后一章四句。

扬之水,白石粼粼,我闻有命,不可以告人。如以告人,害于躬身。”(安大简《魏风·扬之水》)[8](p59、p140、p186)

扬之水,白石粼粼。我闻有命,不敢以告人。(《诗经·唐风·扬之水》)[2](p219)

安大简《扬之水》明显比今传本更加整饬,结构也更加完整。段玉裁早已指出《扬之水》的文本在汉初相传有脱落之嫌疑,段氏根据《左传·定公十年》怀疑“臣之业在《扬水》卒章之四言”不符合《左传》中常见的用诗惯例,若为赋诗场合,虽“断章赋诗”注重诗“义”但必然兼顾乐章完整,必歌某首整章。而别有引诗、称诗、赋诗场合若当时所见《扬之水》版本第二章只有四句,那不必说“卒章”之四言,即可言“卒章”。孔颖达疏云:“《左氏》曰:‘臣之业在《扬之水》卒章之四言’,谓第四句‘不敢告人’也。”[2](p22)可为旁证,此处所言四言即第四句,说明可能当时的《扬之水》第二章多于四句,与今传本《扬之水》面貌有所不同。同样的情况还存于安大简《葛履》之中,安大简本第二章存“[可]以自適”一句,此句不见于今传本《葛履》,而安大简因为存此句,而前后两章都保持六句,整诗更加整齐。

这些逸句或者逸章,完善了诗文本的具体形式。从新出文献中所保留的这种完整性,很有可能是歌诗“乐用”形态的遗存。即如李辉所指出“在某一个仪式情境当中,《驺虞》可能就歌三遍”[23](p56)。早期的诗文本,为了更好“合乐”,必然会存有更加丰富的“复沓重章”。各种仪式和场合中的弦、歌、讽、诵,对每一个歌辞文本的重章迭唱是相对灵活的。故而在众多仪式乐歌活动中是可能存在灵活赋诗的。这样的伸缩性,在动态的仪式乐歌中是完全被允许的。而反映在文本上则呈现出更多的流动性、也是乐官在歌唱时的自主性的表现。

相比较这种灵活流动的自主性,纯“重义轻声”的“断章赋诗”,只取其“义”,而不注重其“类”,并不刻意强调“合乐”的“复沓重章”,就很容易出现脱句和漏句。当然这种情况极有可能是在汉儒编定四家诗的过程中产生的,并且此时的诗乐基于客观原因也彻底分途,详细讨论见笔者另文。正如海昏侯《诗经》整体的句数比今传本更少,但因为分句断章不同,是否存有“逸句”有待更多材料披露。

四、结语

春秋之时,王室衰微,各诸侯国彼此间征战、邦交、会盟不断,在频繁的邦交会盟中正式的仪式和场合增多,无论是“歌诗”“赋诗”“作歌”都需要随各国境遇、政治地位、邦交需求而发生改变。于是大量的“歌《诗》必类”“赋诗言志”“断章赋诗”的方式便应运而生,这种方式强调取《诗》文本某章诗“义”而委婉表达赋诗者态度和愿望。因为可能在这一时期,典礼性已不能适应诸侯国间政治交往的现实需要了[24](p122)。“诗”“乐”之间的等级教化关系被破坏了,仪式乐歌并不能展现宗法等级的全貌。可以说,诗“义”重而“声”失,即诗的词章(辞)之“义”彰显,而《诗》的乐章之“声”衰减。重“义”轻“声”强调赋诗者“断章取义”以实现其政治实用功能的目的性,在某些场合可能需要忽略重视等级上下、宗法礼制的仪式用乐。这种脱离了礼乐环境和背景之下的“断章赋诗”极有可能为各家传诗的整理者提供不同的文本来源,也容易导致不同地域、不同流派的《诗》传文本在章序上产生差异。本文所讨论的无论是新出文献中所涉及的与今传本《诗经》章序有别的原因,还是关注传世文献和新出文献中所载类似的“歌诗”活动,都需要重新审视《左传》《国语》等文献中“诗乐”关系。这种关系必不能以西周时期的用乐特点来判断,《左传》中“歌诗”“赋诗”是合乐的,但这种合乐已与传统的典礼性合乐相别,亦可以视为“诗乐分途”的肇始。