科学发展养羊业,助力皖西大别山革命老区乡村振兴

2021-12-01任清长刘赛安

任清长, 刘赛安

(安徽科技学院 动物科学学院,安徽 凤阳 233100)

随着人民生活水平的不断提高,让人民吃上放心、营养、绿色的食品已成为当代人们新的饮食追求。相比较传统的猪肉、禽肉等产品,羊肉不仅含有丰富的钙、铁、磷、硒等矿物元素和E等维生素,而且胆固醇含量相对较低,越来越受人们的青睐。此外,羊生产是畜牧生产的重要组成部分,羊肉是百姓“菜篮子”的重要品种之一。发展肉羊生产,对于增强羊肉供给保障能力、巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、促进经济社会稳定发展也具有十分重要的意义。我国的绵山羊存栏量常年维持在3亿只左右,数量稳居世界第一。海关统计数据显示,2020年我国羊肉累计进口量36.5万t,累计进口额17.44亿美元。国内市场对羊肉消费需求远大于国内产量,未来我国羊肉供小于需的趋势将持续存在。因此,如何科学发展我国养羊业,增加优质羊肉产品供给成为地方政府推进“菜篮子”工程建设关键环节之一。

秦岭山脉往南延伸的南部褶皱区域是我国家喻户晓的大别山地区,属于华中亚热带湿润气候区,其中海拔400~1 000 m的中山和丘陵分布广、地势坡度较平缓,年平均温度为12~17 ℃,高温和严寒天气出现次数少。此外,大别山地区雨水充沛,年均降雨量1 300~1 500 mm,特别是佛子岭、磨子潭、白莲崖水库是合肥经济圈主要水源地。大别山地区的植被主要由常绿阔叶林、常绿阔叶落叶阔叶混交林组成,植物生长期长且多为四季常青,森林覆盖率达到45.51%,独特的地质面貌造就了适合羊生长的天然草场。此外,地处大别山地区内的六安市不仅是国家商品粮生产基地,还是全国天然药材生产地,能够为周边发展养羊业提供充足的饲料秸秆资源和中草药资源。鉴于气候温和、草场资源优质、饲料资源丰富,作为我国红色革命圣地的大别山地区具有发展养羊业的天然优势。

1 皖西大别山革命老区传统肉羊养殖存在的问题

尽管皖西大别山地区具有发展养羊业的天然优势,但是肉羊产业发展比较缓慢。2020安徽年统计年鉴数据显示,截至2019年底,六安市农作物总播种面积729 463公顷,粮食作物播种面积607 615公顷,但是羊存栏量只有18.69万只左右,出栏量不足13.8万只,羊肉产量7 631 t。皖西大别山地区肉羊产业发展主要受当地传统饮食文化、肉羊养殖规模、养殖技术、疫病防控能力等因素制约。

1.1 饮食习惯制约肉羊产业发展

六安古老而神奇,饮食习惯具有丰厚的历史沉积和古朴之风。与省内其他地区相比,六安市居民羊肉消费量显著偏低,是制约肉羊产业发展的重要因素。前期调查发现,98.02%的居民饮食规律经常食用蔬菜,较少摄入酸、甜、油炸、加工食品等食品;98.98%的居民饮食偏咸,爱吃腌制食品,米、面等谷物摄入多,肉类、水果、羊奶等食品摄入很少。

尽管羊肉含有丰富的钙、铁、磷、硒等矿物元素和维生素E等,且胆固醇含量相对较低,但因其膻味重、价格贵造成羊肉饮食氛围不浓厚,导致羊肉在普通老百姓餐桌肉类中的比例小,严重制约了当地肉羊产业的快速发展。

1.2 养殖模式粗放,皖西地区肉羊产业规模小

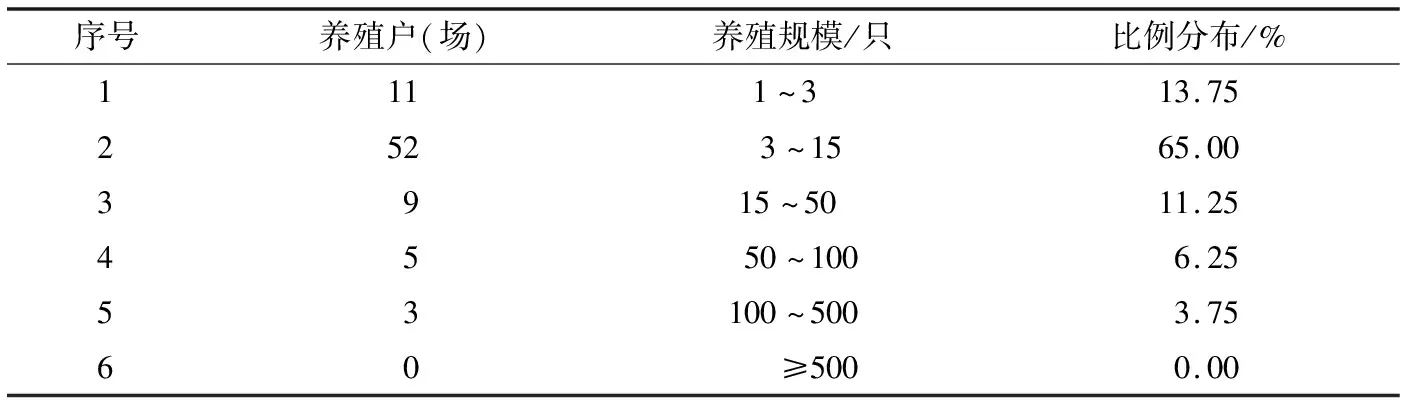

目前,皖西的养羊业主要以农户散养为主。养殖模式主要有两种:一种是舍饲,粗饲料以玉米、水稻秸秆为主;精饲料则以麸皮、米糠、玉米等为主,饲料营养不平衡、转化率低,肉羊出栏周期长。另一种肉羊养殖模式采用的是放牧加舍饲的方式进行。六安市有荒滩、荒山、荒岗、荒地600余万亩,具有天然放牧的优势,但由于这些地方草质差、草的覆盖面小,草场载畜量少,饲草资源利用率极低,仍然处于粗放经营状态。此外,传统山区肉羊养殖受经济水平低、人员管理水平等因素制约,皖西大别山地区肉羊养殖大多数是小规模散养养殖,由表1可得,主要肉羊养殖规模分布在3~15只之间,造成肉羊养殖利润低、养殖周期长、养殖户规模化养殖经验少,导致地区养羊业发展滞后,没有形成规模化肉羊养殖产业带。

表1 皖西地区肉羊产业规模分布调查表

1.3 肉羊良种繁育水平低,种质资源保护暨开发利用工作滞后

良种在畜牧业发展中具有非常重要的作用,其在畜牧业中的贡献率在40%左右。与许多地区一样,皖西大别山肉羊业在发展过程中存在的一个突出问题是种质资源保护暨开发利用工作滞后,肉羊良种繁育水平低,严重地制约了肉羊生产效益的提高和产业的发展。大别山区养羊历史悠久,并拥有黑山羊、土灰羊、麻羊、青羊等特色地方品种。特别是黑山羊,因其具有肉质细腻、抗病力强、适宜地区环境的特点,备受消费者青睐。但是,养殖户为提高繁殖率和产肉率,盲目利用杂交改良技术,将外来品种与本地品种结合,虽然地方品种的生产性能得到一定程度的改善,但也造成地方品种的遗传特性被稀释。加上长期处于分散饲养,粗放管理,养殖模式落后,大别山地区肉羊特色品种近亲繁殖机会增加, 黑山羊等特色品种普遍存在个体小、生长慢,屠宰率低的问题,且毛色遗传不稳定。近年来,由于种质资源保护暨开发利用工作滞后,黑山羊等地方良种后代生产性能减退、品种优势特征逐渐消失的现象日益加剧。

表2 2021年皖西地区肉羊养殖品种调查表

1.4 肉羊疫病防控体系不健全

由于饲养模式粗放,管理水平落后,加上流通渠道增多、监管难度大等因素,皖西地区肉羊疾病的发生与流行表现出增加的趋势(表3)。特别是毛圆线虫、球虫、莫尼茨绦虫、类圆线虫、阿米巴原虫感染更为普遍和突出,皖西地区绵山羊总感染率接近42.42%。在实际生产中,常见许多肉羊病例由两种或两种以上病原微生物感染引起混合感染和继发感染。由于基层兽医人员缺乏充足的疫病治疗方面知识,不能提供专业的疾病治疗保障服务,加上基层环境条件落后,人员待遇低,留不住青年人才,基层防控体易面临后继无人的现象。此外,兽医工作站兽药储备不全,在本地无法购买合适的治疗疾病的药物,需要从外地购买,导致错过了最佳治疗时间。另外,养殖户的防疫意识薄弱,对于防疫制度落实积极性不高,为诊断和防治肉羊疫病带来一定的困难。

表3 2016年皖西地区羊肠道寄生虫感染情况调查表

1.5 生态与土地资源制约日益凸显

随着皖西大别山地区经济发展的加快,城镇化水平逐渐提高,土地资源紧缺和生态环境约束紧的“双紧”现象已成为新常态,生态资源、土地资源的刚性约束与养殖业的可持续发展之间的矛盾日益尖锐。目前,规模养殖用地难、粪污处理难等问题逐步显现,加上部分肉羊养殖户粪污处理意识薄弱,肉羊养殖业污染已经成为制约皖西大别山地区现代肉羊产业发展的瓶颈。

2 皖西大别山地区肉山羊产业发展建议

2.1 发掘传统羊肉名肴,打造特色饮食文化旅游

羊肉不仅营养丰富,而且具有暖中补气、滋养、御寒、生肌、健力等功效,《本草备要》中有“人参补气,羊肉补形”之说。羊肉作为皖西名肴之一,叶集人有着独特的烹饪工艺。民谣称:“叶家集,三大怪:麻秸墙,桩在外,鲜活的鱼炕了卖,一年四季羊肉菜”。叶集羊肉味美,一是得益于叶集的水土,叶集主要河流——史河发源于大别山北麓,水质清澈,无污染,富含多种对人体有益的矿物质;其次是选料严格,用的是“叶集湾羊”;这是当地饲养的一种山羊,其肉肥瘦适中,绵软细嫩;三是调料地道,用辣椒、生姜、葱白、大料、小茴香之类作料去膻保鲜,使其色如桃汁,味道鲜美。叶集羊肉佐以叶集传统烤制面点“吊炉馍”,为当地人平时喜爱的一种美食。如今,叶集已经开发出采用传统工艺,结合现代包装保鲜技术加工而成的袋装叶集羊肉,远销各地,深受喜爱。饮食文化旅游能够让游客直接参与到当地饮食生活之中,体验美食诱惑和文化魅力,并起到弘扬传统饮食文化、提升区域经济发展的作用。因此,皖西大别山地区作为我省红色革命圣地,应积极发掘传统羊肉佳肴,打造特色饮食文化旅游,助力肉羊产业发展。

2.2 立足生态资源优势,打造皖西大别山“羊-茶”特色产业带

充分发挥皖西大别山区自然生态环境和优良特色肉羊品种优势,大力发展黑山羊等地方优良品种,建设山区牧场养殖基地,以绿色羊肉产品系列开发为突破口,加快肉羊产业高水平发展。一是要结合种植业结构进行调整,退耕还草,形成“立草为业,以草兴畜”的生产态势。二是围绕有机茶生产,重点发展“养羊控草”羊-茶生态特色养殖模式,打造皖西大别山“羊-茶”特色产业带。皖西大别山地区是我省重要的茶生产基地,可采的茶园面积超过40万亩,并形成了以六安瓜片为首,霍山黄芽、金寨翠眉、舒城兰花等众多名优茶共同发展的格局。但是,目前有机茶生产基地不足3万亩。鉴于羊群具有天然的除草功能,且羊的粪便直排茶园,能够促进茶树生长。因此,羊-茶生态特色养殖模式不仅是有机茶产品的最佳‘代言人’,还能够实现经济、社会、生态效益的统一。

2.3 推进肉羊良种繁育体系建设,加强地方肉羊品种资源保护与开发利用

种业是畜牧业生产的核心,优良的肉羊品种也是肉羊产业发展关键的因素。大别山黑山羊是本地特有品种,因其具有繁殖力高、抗病能力强、肉质鲜美等特点,入选《国家畜禽遗传资源品种目录》,但目前皖西纯种大别山黑山羊存栏较少。当地应积极利用常规育种、分子辅助育种等现代繁育技术,挖掘、保护大别山黑山羊等地方品种优良种质资源,并建立皖西黑山羊良种繁育核心群,为进一步培育适合地区自然环境条件、繁殖性能好、肉用能力强、饲料报酬好的肉用品种奠定基础。此外,地方政府应加大良种繁育的政策扶持,鼓励当地肉羊养殖企业开展标准化、良种化生产,扩大优良种羊数量,开展大别山黑山羊良种选育,以地方繁殖性能强、膘情良好,性格温顺的黑山羊作母本,引进优质的南江黄羊或波尔山羊作父本,利用胚胎移植和人工授精等现代繁殖技术加快优良种羊的扩大,生产和繁育,并通过加快建设良种肉羊改良站和人工输精站建设,提高良种繁育工作的基础保障。

2.4 强化科技创新驱动,引领现代肉羊产业发展

科学技术是第一生产力,科技进步与创新也是现代肉羊产业发展的主要驱动力。一是要健全疫病防控体系,通过改善基层兽医站设施装备条件,落实补贴福利待遇,壮大基层工作人员队伍,提高基层兽医工作站疫病监测和治疗的能力。从养殖户、基层兽医工作站、基层政府三个维度健全基层兽医工作站疾病治疗体系。二是根据大别山区肉羊生产实际,科学制定种羊测定规程、饲养管理操作规程、饲草种植、加工和高效利用技术、肉羊常见疫病防治与控制等系列技术规程,为基层畜牧技术人员和规模养羊户进行技术培训,解决畜牧技术人员和肉羊养殖户在肉羊饲养管理、疫病防治、标准化生产等方面存在的问题,推广先进实用技术,为养殖场提供产前、产中和产后等全方位的信息、咨询和技术服务。三是成立肉羊产业发展专家组,积极与省内科研机构进行合作,邀请高校的技术人员深入生产一线,定期对养殖户进行养殖技术指导,切实解决养殖户在养殖过程中碰到的实际问题。四是成立服务地方发展肉羊产业研究院,为皖西大别山地区现代肉羊产业发展培养地方人才,提供技术科技力量,把肉羊产业体系建设与皖西乡村振兴工作结合起来,为皖西革命老区发展绿色生态农业、产业扶贫和农业的转型升级、增产增效做出积极贡献。

2.5 培育养羊合作社与龙头企业,提升肉羊产业化经营水平

规模化养殖是新型养羊业的必然结果,但规模化养殖受到群众积极性、养殖户经济水平、养殖技术等因素的制约,解决这些问题的有效方法之一是建立农村合作社。合作社要想创新发展、提质增效,不仅要遵法纪、守规矩,在规范化建设上下工夫,也要推进产业化发展,才能够确保合作社成功发展。黑山羊养殖是皖西大别山地区的特色产业,过去一直是粗放发展,既没有产前、产中、产后的技术服务,也没有形成完整的产业链没,导致黑山羊养殖规模小、羊肉品质差、效益低。因此,合作社要在科研育种上做文章,想方设法推进肉羊产业化发展,拓宽肉羊的销售渠道,解决养羊农户销售难问题,提高养羊收益。此外,地方政府应加大肉羊产业招商引资力度,大力培育肉羊龙头企业,特别是积极培育集黑山羊科研、育种、养殖、屠宰加工、产品销售于一体的农业产业化龙头企业,让黑山羊产业也成为大别山区乡村振兴的支柱产业。扩大龙头企业产业规模,引导龙头企业通过订单收购、全程服务、参股入股等方式,发展“龙头企业+合作组织+基地+农户”经营模式,建立稳定的产、加、销利益联结机制。积极开拓肉羊产品市场,发展绿色有机羊产品,培育羊知名品牌,支持企业走出去,拓展省外市场。鼓励发展羊产品电商和开设羊肉消费体验店,推行线下线上销售。

为解决发展肉羊产业用地难的问题,地方政府应鼓励企业依法利用缓坡旱地、荒滩和农村集体建设用地发展肉羊养殖。肉羊养殖生产及其直接关联的粪污处理、检验检疫、清洗消毒、病死畜禽无害化处理等农业设施用地,可使用一般耕地,不需占补平衡。肉羊养殖设施原则上不得使用永久基本农田,涉及少量永久基本农田确实难以避让的,允许使用但须补划。加大林地对肉羊发展的支持,在依法合规的前提下,允许在Ⅲ、Ⅳ级保护林地发展肉羊养殖。

2.6 科学利用皖西中草药资源及其副产品,开展肉羊特色化养殖

六安市位于大别山北坡,其境内山峦起伏、河流交错、气候温暖湿润、生态环境良好,具有中药材生长所需的优越自然环境。全国第四次中药资源普查数据统计显示,六安市拥有的药用植物资源约238科1 800多种,其中常用中药约200种,包括地道药材霍山石斛、霍山灵芝、天麻、茯苓、漫水河百合等。特色化养殖是供给侧结构性改革在传统农业的转型升级,其核心内涵是绿色,安全,质优。当地应在加强中药产业发展的同时,充分利用大别山地区中草药资源及其副产品,研究其在肉羊日粮中的适宜添加量,开展肉羊特色化养殖。一是开展中草药及其副产品在肉羊养殖中直接饲喂应用研究,如在日粮中添加茯苓,金银花等中草药,提高肉羊的抗病能力和羊肉品质;二是开展中草药在特色羊肉产品加工、开发中的应用研究,探索中草药加工、烹饪羊肉的方法,开发一批特色羊肉产品,提升羊肉产品的附加值,促进农民增收的同时,推动当地经济发展实现新跨越。

3 结语与展望

皖西大别山地区常年气候温和、生态资源与饲料资源丰富,具备发展肉羊产业的天然优势。但是,当地的饮食习惯对肉羊需求不高,加之养殖模式粗放,皖西地区肉羊产业规模小、肉羊良种繁育水平低,种质资源保护暨开发利用工作滞后,疫病防控体系不健全,生态与土地资源制约日益凸显等因素制约,皖西大别山地区羊产业发展落后于我省其他地区。针对上述制约因素,建议以乡村振兴为抓手,发掘传统羊肉名肴,打造特色饮食文化旅游;立足生态资源优势,打造皖西大别山“羊-茶”特色产业带;推进肉羊良种繁育体系建设,加强地方肉羊品种资源保护与开发利用;强化科技创新驱动,引领现代肉羊产业发展;培育养羊合作社与龙头企业,提升肉羊产业化经营水平;科学利用地区中草药资源及其副产品,开展肉羊特色化养殖,推动当地经济发展实现新跨越。