实验诊断学的教学改革与实践

2021-11-26李丰伟谢明水

龚 杰,李丰伟,马 平,谢明水

湖北医药学院附属随州医院:1.检验科;2.心血管内科,湖北随州 441300

诊断学是高等院校临床医学专业学生的必修课之一,实验诊断学是其中的重要组成部分。传统的实验诊断学以实验项目分类授课,难以将理论和临床诊断的逻辑关系紧密结合,忽略了对临床知识的系统整合和串联回顾,导致学生应用知识的能力和实践能力难以提高[1]。因此,推进现有教学模式改革,让教师有策略地教,让学生更高效地学,是适应新形势教学创新的要求。根据“医师能力要求”和“以胜任力为导向”的医学理念,医学生在学习基础知识和基本操作技能的同时,更重要的是掌握医学诊断思维以提高岗位胜任力[2]。本教研组引入以器官系统为中心的教学法和以问题为导向的教学法(PBL)相结合的多元教学模式,在教学方式、教学结构等方面进行转型升级,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取湖北医药学院2018级五年制临床医学专业78例本科生作为研究对象,分为试验组(42例,采用多元教学模式)和对照组(36例,采用传统教学模式)。两组学生的性别、年龄、学习成绩等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组学生均采用人民卫生出版社出版的《诊断学》(第9版)为教材,由同一位教师授课。

1.2方法 试验组采用以器官系统为中心的教学法与PBL相结合的多元教学模式,教师对照本学科教学内容和重难点,制订一套新的教学方案。以器官系统为中心的教学法是指按照人体器官系统疾病为中心,整合基础医学和临床医学,更加注重医学知识的完整性、连贯性和系统性[3]。改革之后的实验诊断学将原有的临床血液学和体液检测、血栓与止血实验室检测、肾脏功能实验室检测、肝脏病实验室检测、常用生化检测及免疫与病原体检测整合为血液系统、泌尿系统、消化系统、循环系统、感染性系统疾病的临床诊断路径相关章节,围绕器官系统疾病重点讲授临床实验室诊断思路,将疾病的病理生理变化、患者的症状体征与检验项目的变化趋势相结合,培养学生的综合分析能力。例如,感染性系统疾病以常见肝炎的诊治为切入点,实验诊断学知识点涵盖“临床血液与体液检测”中的血液和尿液检测,“血栓与止血实验室检测”中的凝血功能检测,“肝脏病常用实验室检测”及“免疫学检测”中的病毒性肝炎血清标志物和自身抗体检测。PBL是以问题为导向的教学法,在教学中通过对临床案例的讨论,引导学生发现问题,激发学生兴趣,从而提高学生对理论知识的认知,以及分析、解决问题的能力[4]。每个系统疾病应选择合适的病例。例如:血液系统疾病选择贫血的诊断与鉴别诊断,感染性系统疾病选择不同病原体的鉴别诊断。对照组采用传统教学模式,教师根据诊断学教学大纲,按照课本编排顺序,依次讲述实验室检测项目的临床应用和选择原则。教师在授课过程中观察两组学生的积极性和主动性,对学生的提出问题和解决问题的能力进行评估。

1.3评价指标 (1)教学效果:采用理论考试(80分)和病例分析(20分)分别对两组教学效果进行量化评分;(2)满意度调查:向两组学生发放匿名调查表,选项包括满意、基本满意和不满意,对授课教师和教学模式进行满意度测评。满意度=(满意例数+基本满意例数)/总例数×100%。

2 结 果

2.1两组学生教学效果比较 本研究中,试验组和对照组理论考试成绩差异无统计学意义(P>0.05),试验组病例分析成绩高于对照组,总成绩高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组学生教学效果比较分)

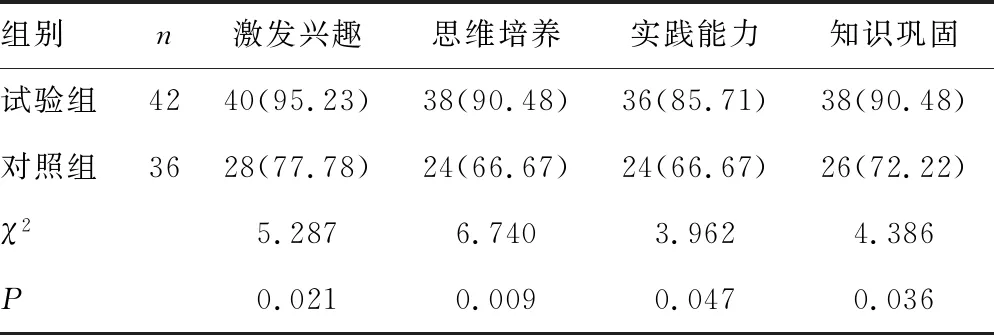

2.2两组学生满意度调查结果比较 课程结束后,向两组学生发放调查问卷,有效问卷回收率为100%。结果显示,试验组对激发兴趣、思维培养、实践能力、知识巩固4个方面的满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组学生满意度调查结果比较[n(%)]

3 讨 论

课程改革一直是医学教育改革的重点和难点。以学科为中心的教育模式在提高医学生综合素质和临床实践能力方面的弊端日益明显,因此,推进多学科之间的交叉和融合,已成为医学教育改革的趋势。以器官系统为中心的教学法起源于20世纪中期欧美发达国家,现阶段南方医科大学、同济大学等高校已相继建立相关学科以器官系统为中心的教学模式[5-6]。以器官系统为中心的教学法是指以人体器官系统疾病为中心,构建“结构—功能—临床疾病”的学习模式,即从微观到宏观,从结构到功能,从生理到病理生理多学科交互式学习。PBL是以问题为导向的教学方式,它能最大限度弥补理论教学的不足,加深对理论的实践运用。

建立以器官系统为中心的教学法和PBL多元融合的教学模式,相对应的师资力量就显得尤为重要。由于实验诊断学是一门面对临床医学专业医学生、前导后续的连接课程,要求授课教师既要有临床检验相关知识,又要具有参与临床诊治的经验[7]。基于此,本教研组在已有教师队伍中选取了3名有临床医学背景的检验专业医师授课,他们不仅已完成了检验科各亚组的轮转,熟悉并掌握检验科常见检验项目的原理、方法,而且定期参加临床会诊及教学查房,了解临床诊疗规范。在正式授课前,本教研组教师通过集体备课、试讲、高年资教师和临床科主任指导,进一步提高了课程质量,保证教学水平。

建立临床病例资源库是丰富教学内容的重要渠道[8]。这些病例可通过临床专科诊疗、检验医师会诊、医技沟通总结等多渠道收集,既有助于临床工作,又丰富了教学内容。临床案例的选择应遵循3个基本原则:(1)突出教学重点;(2)难度适中;(3)资料完整,有代表性、启发性,显示疾病的发生、发展及转归过程。在备课过程中,教师需精心设计教学案例;课堂上,教师先通过提问,了解学生对该章节内容的掌握情况,再根据教学计划引出本次教学目标,引导学生选择实验室检测项目,为诊断、鉴别诊断和预后判断提供依据;课后给学生布置思考题和病例讨论,要求学生课后查阅资料。这样既可以在讨论中加深理解和记忆,又可以拓展相关的知识体系,提高学生的思维能力。

以感染性系统疾病为例,具体步骤如下:在感染性疾病临床诊断中,需进行免疫学检测、分子生物学检测、临床常见病原体检测。在授课前导入本次课程常见的感染性疾病社区获得性肺炎。第一阶段,教师介绍患者的病史,主要的阳性体征及实验室检查结果。教师引导学生进行分析,通过患者血液检查结果,提出初步诊断及为明确诊断需进行的下一步实验室检查。第二阶段,教师介绍患者入院后病情的发展变化及辅助检查结果。根据痰培养结果和抗感染治疗效果,拟行支气管镜检查,将支气管肺泡灌洗液进行细菌培养。引导学生思考:痰培养和灌洗液培养的区别,细菌培养正确留取方式,如何对症下药。第三阶段,教师提供明确诊断的检查结果,总结病情转归。学生在课堂上针对病原学检查在抗感染中的临床应用进行小结。以上三阶段根据疾病的发生、发展和转归在课堂展开讨论,教师从疾病的临床诊断路径入手,抽丝剥茧引导学生从知其然到知其所以然,有效地提高了他们的临床思维能力。

本研究结果显示,经教学效果量化评分及满意度问卷调查,试验组病例分析成绩、总成绩与满意度均高于对照组(P<0.05),但理论知识成绩在两组间的差异无统计学意义(P>0.05),可能与传统教学模式保留了经典的基础知识授课形式有关,也可能与考题设置难度偏低有关,这与夏起东等[9]报道结果一致。

综上所述,以器官系统为中心的教学法和PBL相融合的多元教学模式,有助于改善教学质量,培养学生的临床实践思维。通过教学实践和反馈,后期还将从以下两方面继续充实该教学模式:(1)加强教师队伍建设。通过“引进来,走出去”,以实验诊断学教学改革为契机,带动其他专业学科教学能力建设。(2)积极搭建网络资源平台。虚拟的在线学习平台可以丰富课堂资源,对于临床医学生可以直观地了解诊断学的前沿技术及应用,如基因诊断和流式细胞术等,为临床和科研相结合打下基础[10]。