“官方投射形象—游客目的地依恋”网络机制对比分析

——以海南重游驱动为背景

2021-11-26董引引

○ 曲 颖 董引引

引言

随着同质目的地旅游竞争的加剧,目的地营销组织(Destination Marketing Organizations,DMO)在说服潜在访客选择其特定目的地时面临着越来越大的困难。相较于吸引潜在游客而言,争夺“回头客”日益受到业界的重视。重游客在帮助旅游地获得更多市场份额、降低营销费用及提升营销效率等方面具有突出优势。[1]然而,当前DMO的营销策略倾向于吸引尽可能多的初游客,即交易型营销策略(Transactional Strategies),忽视了从一定数量的现有游客中获得更多高质量的重游客,即关系型营销策略(Relational Strategies) 。[2]

Shavanddasht等认为许多旅游目的地在很大程度上必须依赖重复访问,[3]重游率甚至还被誉为海滩和度假地的生命线。对于正处在较成熟阶段的国内老牌海滨旅游地——海南而言,其对新游客的吸引力不断下降,客源市场不断被同质目的地分流,致其盈利的重点开始转向重游客。陈海波等发现,到访海南的游客中有较大比例的重游者。[4]而此时海南DMO只有通过特定的关系型营销策略来培育重游细分市场,才可能长期受益。

在营销策略调整中,主客差异对比分析是重要的研究议题,主要集中在对目的地形象主客感知一致性方面的探索(目的在于吸引潜在游客),本质上仍属于交易型营销策略框架。随着目的地营销研究的情感转向,目的地依恋对游客重游的价值凸显。[5]Morais等发现,初游客选择目的地的意图主要受目的地形象的影响,而重游客则主要受目的地依恋的情感支配。[6]目的地依恋作为自我认同的重要组成部分,在唤起游客强烈地方情感的同时,显著影响其忠诚态度和未来旅游行为倾向。[7]因依恋情感驱使故地重游的访客,不仅在目的地的选择上具有排他性,而且重复游览的经历会进一步深化其依恋情感,从而具有更高的重游意愿和口碑推荐。由此构筑起稳定的“良性循环发展模式”,最终保证了目的地稳定的高质量客源。现有研究虽对目的地依恋的前因后果进行了大量的结构性数据检测,[8]但对如何运用目的地依恋理论针对性地提高关系型营销效率,还缺乏有效探索。故聚焦依恋型重游客,对官方投射形象与游客目的地依恋的心理认知进行对比分析,可为维系重游市场、调整关系型营销策略指明方向。

一、文献综述与理论基础

1.官方投射与游客接收

旅游学界对官方投射与游客接收的研究,主要集中在目的地形象领域。目的地形象是指由旅游地的各种旅游产品和要素交织而成的总体印象。[10]其中投射形象主要由DMO发起和传达,而感知形象则以游客为导向。由于消费者是通过自我感知,转译目的地所传达的信息,其对品牌的反应可能与预期不同。[11]研究表明,投射与感知形象之间存在偏差。Mak等发现游客重视的食物、交通和住宿等形象维度均未体现在官方投射中。[12]Marine-Roig等定量识别出旅游形象在三种信息源中的差距,其中有机形象(感知到的)与自主形象和诱导形象(投射的)有显著差异。[13]Nandan认为消费者只有真正理解和欣赏品牌形象时,才能创造出目的地的价值。[14]为了建立和维持目的地与消费者的关系,DMO须认真考虑官方投射和游客感知之间的差距,并通过品牌管理来纠正。[15]在识别和纠正偏差的过程中,游客的感知形象影响着投射形象的创建,而投射形象则通过成功的促销和广告活动改变着游客的刻板印象,进而塑造了游客的感知及其对目的地的选择。[16]主客之间通过相互期望匹配的过程,共同影响着目的地营销和管理。

但是,随着目的地生存和发展对口碑宣传和重游者依赖程度的不断提高,目的地形象对游客行为(重游意愿和推荐意愿)影响的局限性开始被讨论。目的地形象与游客行为之间并非简单的因果关系,而是受多方复杂因素的影响。基于认知—情感—行为模型,目的地依恋在目的地形象和游客重游之间的中介调节作用显著。[17]Veasna等认为目的地形象只有转化为目的地依恋关系,才能带来忠诚度行为。[18]从游客接收的角度而言,游客对目的地的依恋情感相较于其形象感知,对游客重游行为的驱动具有更加显著的影响。

2.目的地依恋与重游

人地之间的情感联接是一种普遍的现象。随着现代旅游活动的普及,旅游地成为一种非惯常的地方,游客对特定旅游目的地也会产生情感联系。[19]目的地依恋被概念化为一种游客对目的地的认知和情感联系而组成的关系构造,[20]主要包括地方认同和地方依赖两个维度。地方认同是指游客对特定目的地的丰富记忆和情感,并将其保存在自我的定义中。[21]地方依赖是指满足游客的特定需求,并代表地方独特品质的社会和物质资源的集合。例如,游客可能会将特定的海滩度假胜地视为满足其放松需求的最佳地点。[22]

目的地依恋能够使游客在情感和心理上与目的地联系在一起。[23]目的地依恋作为独特的营销力量,在提高满意度、培育忠诚度及促进重游等方面均发挥积极的作用,甚至被视为提升旅游目的地竞争力的关键所在。[24]Plunkett等认为,目的地依恋的不同维度均在相似程度上对游客的重访频率产生积极影响。[25]Patwardhan等研究发现,目的地依恋可直接影响游客的忠诚并带来持续光顾行为,而对特定目的地具有依恋情感的游客又将不太可能改变目的地选择。[26]Han等研究证实,游客对目的地的情感依恋是解释他们频繁前往熟悉目的地的关键因素。[27]游客对目的地的依恋情感也会在多次光顾中逐渐升华。[28]

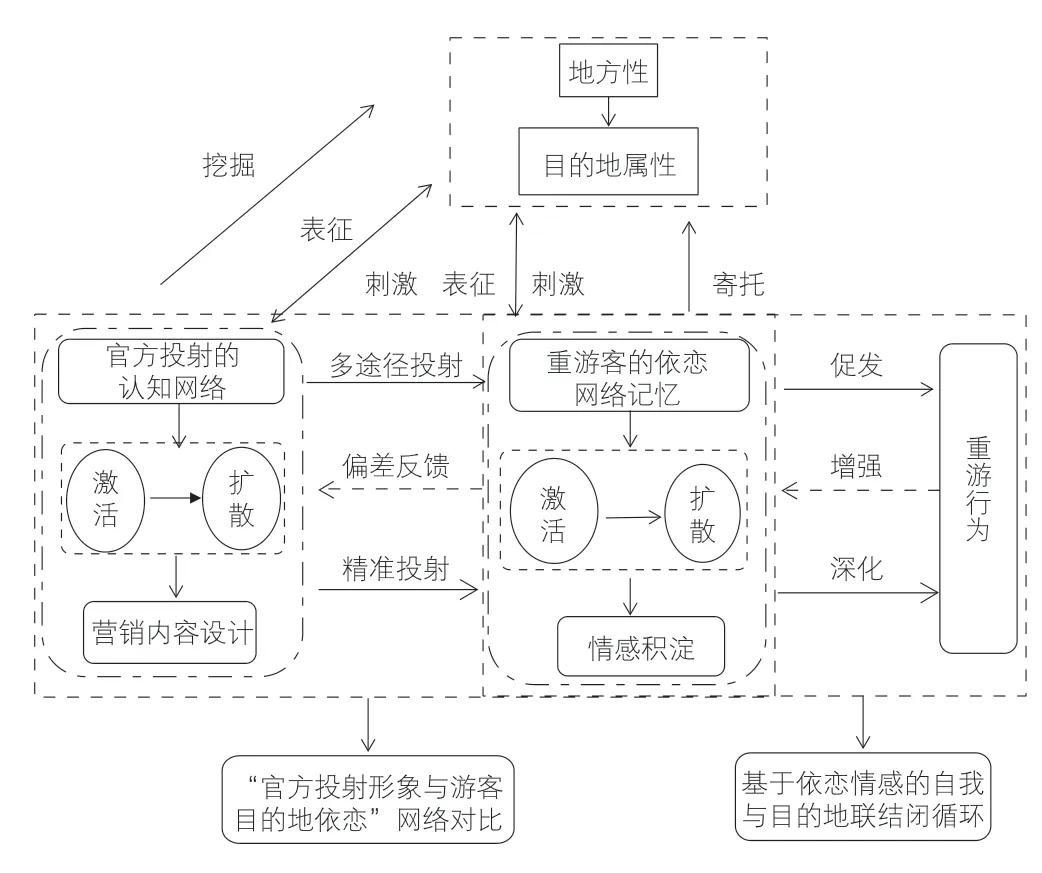

因此,对目的地具有依恋情感的旅游者,不仅具有强烈的重游意愿,而且受情感驱使,其身份极易从初游客转换为重游客,并进一步深化其依恋情感,促进重游行为的频繁产生,在一定程度上构筑一个自我与目的地联接的良性闭循环,如图1(右侧部分),其显著区别于目的地视觉形象传播中的“表征圈循环”(Hermeneutic Circle of Representation) 。[29]“表征圈循环”主要强调现游客的口碑推荐对吸引潜在游客的价值,忽略了现游客重游的稳定性。由依恋情感驱使而构筑的自我与目的地的闭环,是对以往旅游形象表征圈循环的拓展和补充,将重点锁定在具有较高重游意愿的依恋型重游客。

图1 官方投射形象与游客目的地依恋分析框架

3.认知网络模型

心理学家提出的联想网络记忆模型(Associative Network Memory Model)认为,个体内部的知识是通过语义关系或语义距离组织和表征的,知识存储以网络的方式呈现。[30]当问题涉及一个概念或属性时,语义网络中的该节点将率先处于激活状态,并通过连线激活网络中其他临近的节点。其信息的提取过程,主要依赖于初始被激活的节点与其他节点之间的联系强度,即扩散由活跃的节点向同他连结的不活跃节点逐级展开,最终呈现完整的认知网络结构。该模型被广泛应用在品牌选择中,Kumar等认为消费者的品牌联想呈现网络化形态;[31]Wang等也认为旅游目的地形象是通过“联想(Association)”的方式进行信息提取。[32]以往研究虽关注到人类的心理图式表征,但更多是从游客感知的视角出发,忽略了官方主体的认知心理结构。

主客双方作为目的地的不同表征主体,其对地方性的认知过程均会以复杂网络化的形式储存在大脑中。众多体验元素(目的地属性)构成相互联系的记忆节点(Node),而链结(Link)代表了元素间联系的强度。它们不仅彼此独立地遵循激活扩散规律进行主客表征,而且由于官方投射表征的外在化形式,即营销信息通过大众媒体的广泛传播,其在一定程度上又充当着激活游客依恋记忆的刺激物。官方投射所表征的认知网络结构,会显著影响游客依恋记忆的检索路径。主客认知网络结构越相似,在官方投射信息的刺激下,游客的依恋记忆检索越顺畅,重游的可能性就越大,意味着官方营销的有效性也就越高;反之,官方投射与游客依恋之间的错位会削弱营销投射的有效性。通过解析主客认知网络的运行机制,可为DMO调整营销方向提供契机;通过精准投射旅游信息,可快速激活游客的依恋记忆,增强依恋情感,促其重游行为的产生,这是主客互动并保持良性循环的关键驱动。本文研究分析的重点在于框架的前端,见图1(左侧部分),即解析主客网络结构的差异性,可为DMO更好地培育重游市场,提供营销建议。

二、研究设计

1.研究案例地

海南岛的滨海度假旅游发展历史较为悠久,其独特的海滨旅游资源为其发展赢得先动优势。但近年来,海南旅游目的地进入成熟期/停滞期的特征愈加突出。如旅游人次和旅游收入的增长趋缓(从2012年起,海南的年均国内游客增长率就稳定在10%左右水平,缓慢下降和低位回升交替出现,说明增长已趋于饱和)。Plog生命周期理论认为,停滞期的旅游目的地对冒险型游客的吸引力减弱,更加依赖重游市场。[33]为了能够有效地应对激烈的同质市场竞争,海南目的地需要将重游客作为一个重要的细分市场来看待。因此,选取海南为研究案例具有典型性。

2.研究方法

社会网络分析作为理论和方法的双重载体,虽起源于社会学领域,但因其强大的分析能力和新颖视角在众多学科中广泛应用。20世纪90年代被引入到旅游学,甚至一度被认为是旅游研究的绝佳范式。[34]

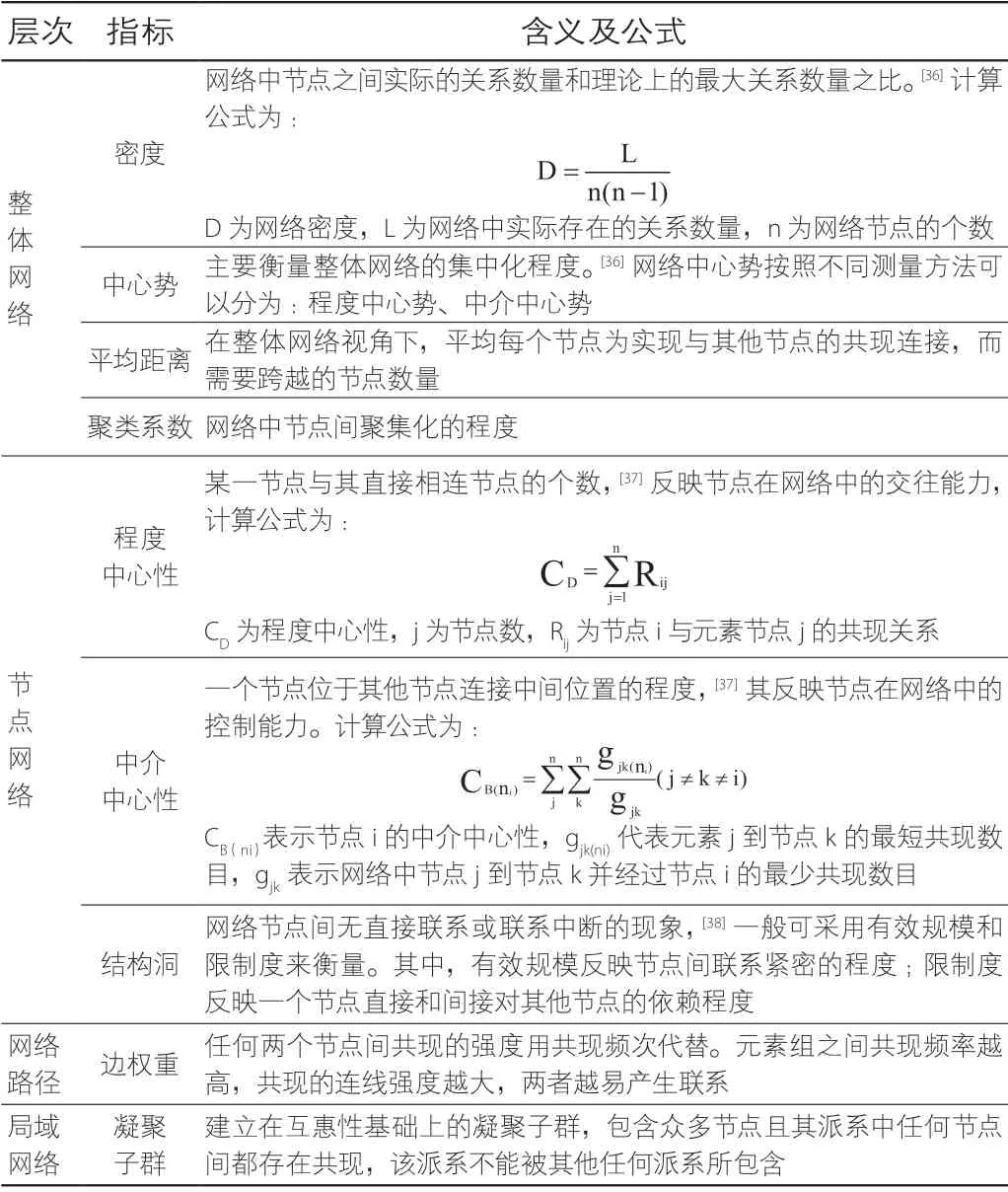

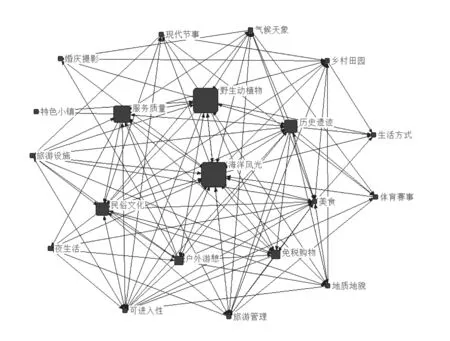

Kock等认为,旅游地是人类对目的地属性进行主观意识表征的结果。[35]虽然地方表征主体的不同,对旅游地社会建构的图景和意义具有差异性,但主客双方在对旅游地进行表征时,均遵循认知网络的规律,在一定程度上与社会网络的内涵相通。根据社会网络的分析基础(点、线、面)将地方性元素作为节点,元素间的共现关系作为连线,分别构建官方投射形象和游客目的地依恋的认知网络;借助社会网络分析指标,从整体网络、节点网络、网络路径和局域网络四个层次,对地方性元素在主客认知心理网络中的运行机制进行对比分析,见表1。

表1 网络指标及含义

3.数据来源及处理

Web 2.0时代的到来,为目的地营销投射和游客情感表达均提供了便利的网络平台。虽然DMO在门户网站向游客投射旅游地信息的形式多样,但网络宣传文本因其量大真实、信息集中等优势,在旅游宣传中居于基础地位。[39]官方视角的旅游地作为经过精心布局和编排的完美世界,通过文字叙述向游客传达时隐喻着官方主体的认知思维方式。

为全方位、针对性地采集投射旅游信息,首先选取海南省旅游局官方网站、海南省旅游局微博、海南旅游公众微信号及各地级市的旅游局官网等政府权威网站作为主要信息来源,并将两个大型海南旅游专业门户网站(阳光海南网和欣欣海南旅游网)作为次级补充。但因官方投射信息繁杂,需要对网站中有关旅游宣传的文本内容进行手动检索,逐条分辨。筛选原则为:(1)字数2500字以上;(2)至少涵盖3个以上的地方属性;(3)宣传视角是基于整个海南省旅游状况,剔除局部性或者片面性的政策解读;(4)信息文本公布时间限定在2016-2020年。共搜集符合标准的投射文本331篇。

此外,由于游客热衷于在旅游网站分享旅游体验,饱含依恋情感的游记内容充分展现了地方性元素在游客认知和情感塑造过程中的独特性。[40]为更加全面搜集符合依恋主题的游记文本,本文选取去哪儿网、马蜂窝网、携程网、百度旅游网等国内知名度较高的网站。采集标准为:(1)明确的正向感知和依恋情感表达至少出现3次(如“留恋”“怀念”“美好回忆”“开心”“愉悦”等);(2)符合Jorgensen等目的地依恋四维度量表(Place Dependence、Place Identity、Place Affect、Place Social Bonding)的基本思想,[41]如“海南比其他地方更能满足我的需要”“我对海南强烈认同”“海南对我意义重大”“我与海南当地居民建立了深厚友情”等,最大程度确保依恋文本的准确性;(3)强调游客是因依恋回忆而产生重游,并再次产生了依恋情感(如“因难以忘却海南的美,我又重新踏上这座海岛重温旧梦”“海南,你让我眷恋,我又来了,你依旧让我心动”等);(4)游记发表于2016-2020年,文本字数在3500字以上且浏览量或点击量在1000以上,以确保入选游记对游客目的地决策产生了现实影响。共搜集符合标准的游记文本347篇。

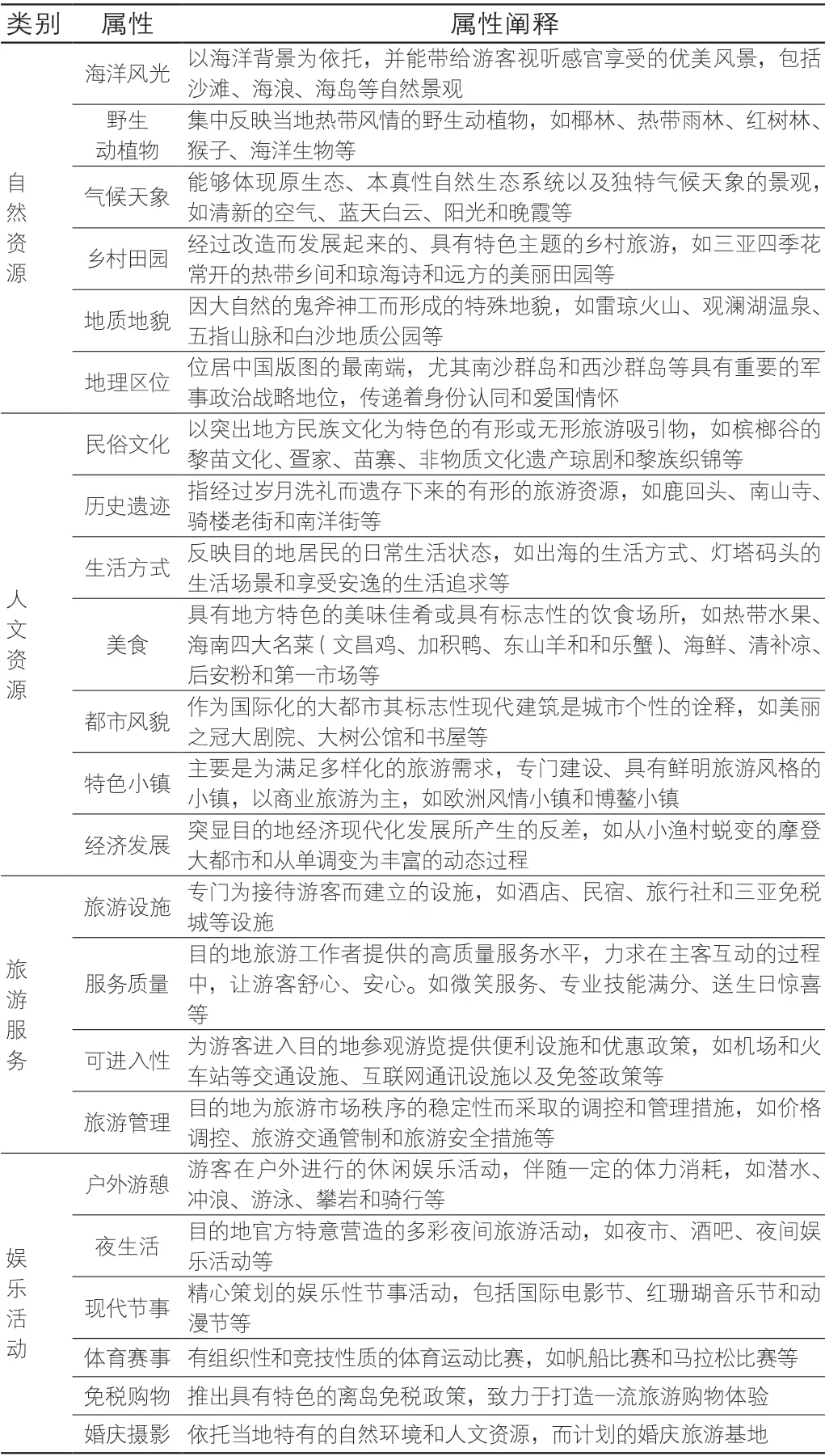

4.主客网络构建

本文依托建构主义的方法论,沿袭自下而上的研究路径,采用总—分—总系统归纳方法,对海南地方性元素进行信息提取和归类,过程类似于扎根理论编码。有关目的地属性的提炼已经相当成熟,可先借鉴以往学者有关目的地属性的研究成果,建立海南目的地属性理论代码。[42]随后由两位经过培训的研究员分别对海南投射形象和游客目的地依恋的信息文本进行回溯,将相似因子归并提炼,并与理论代码逐一对照,经过删减、新增和调试的编码过程,直至代码饱和,不一致之处经过多次协商,形成与海南旅游情景相契合的目的地属性框架,共涵盖23个属性,分属4个维度。再次回溯原文,最终分别确定官方投射形象宣传中共涉及20个属性,而游客所依恋的属性为22个。

遵循社会网络构建的思路,基于官方331篇宣传文本和游客347篇游记,分别以官方样本中20个目的地属性和游客样本中22个目的地的属性为节点,以目的地属性在样本中的共现关系为连线,构建官方投射的20×20多值共现矩阵和游客依恋的22×22多值共现矩阵,并将数据导入UCINET软件进行指标分析。

表2 海南目的地属性框架

三、研究结果

1.网络形态差异

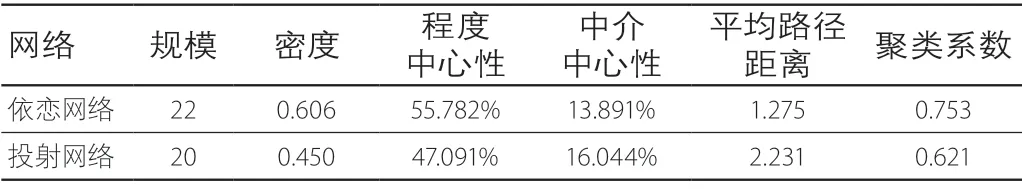

表3显示,包含22个元素的游客依恋网络密度为0.606,虽低于理想值1,但大于均值0.5,元素间的连接相对紧密,说明具有依恋情感的心理认知网络具有弹性和抗风险性。但程度中心势较大(55.782%),由于旅游的偏好性,依恋网络具有围绕部分核心元素呈集中化的趋势。而中介中心势较小(13.891%),说明仅有少量节点元素承担着依恋网络运转的桥梁作用。此外,众多元素间传导的平均距离较短,仅为1.275;而聚类系数较大0.753,依恋网络表现出典型的“小世界”特征(Small-world) ,[36]具有相对良好的通达性。

表3 游客目的地依恋和官方投射形象网络的整体结构性指标

然而,仅包含20个元素的投射网络密度仅为0.450,远低于理想值1,说明投射网络间元素的共现联接较为稀疏,元素传输受阻,网络弹性弱。投射网络的程度中心势较低(47.091%),元素间的集中化趋势不显著;而中介中心势较大(16.044%),意味着在投射网络中充当桥梁连接作用的元素相对较多,在一定程度上彰显了官方投射的均衡性营销策略,却不可避免地降低了投射网络的整体效率。此外,投射元素间传导的距离较大为2.231,每个元素与其他任意元素的共现需要经过2-3个元素才能实现,聚类系数较低(0.621),投射网络并不具备典型的“小世界”特征,网络连接的通达性相对不足。

2.网络节点权力差异

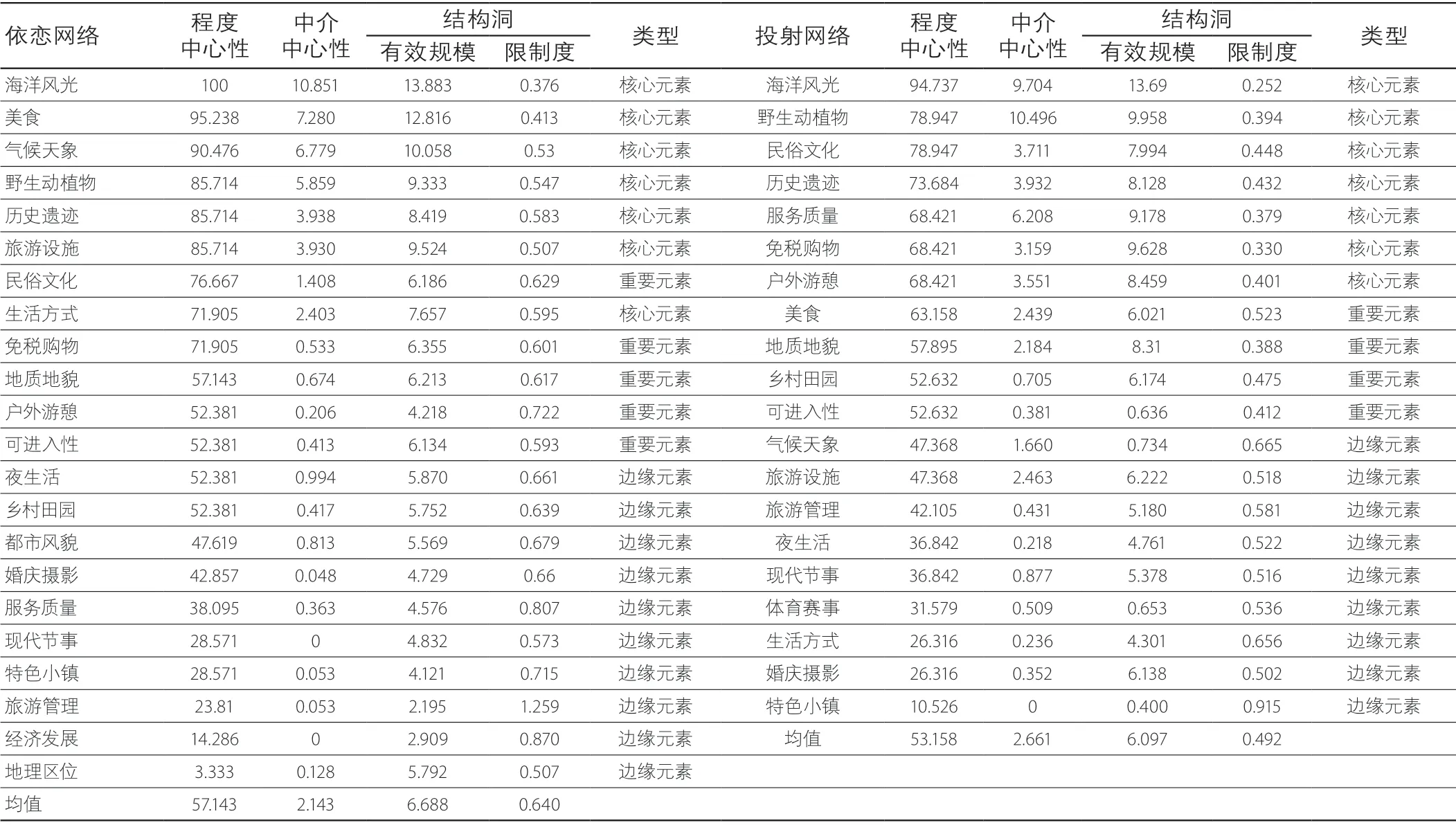

由于官方和游客的样本数量和属性规模不同,为便于比较,中心性和结构洞指标结果均进行标准化处理,并对节点进行权力类型划分,如表4。

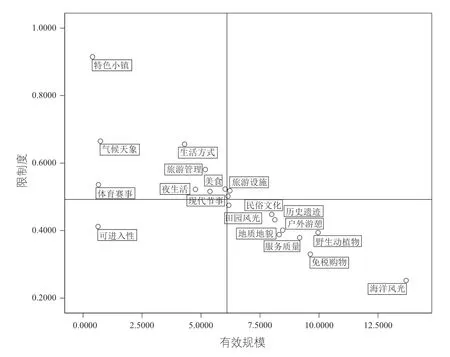

(1)程度中心性分析

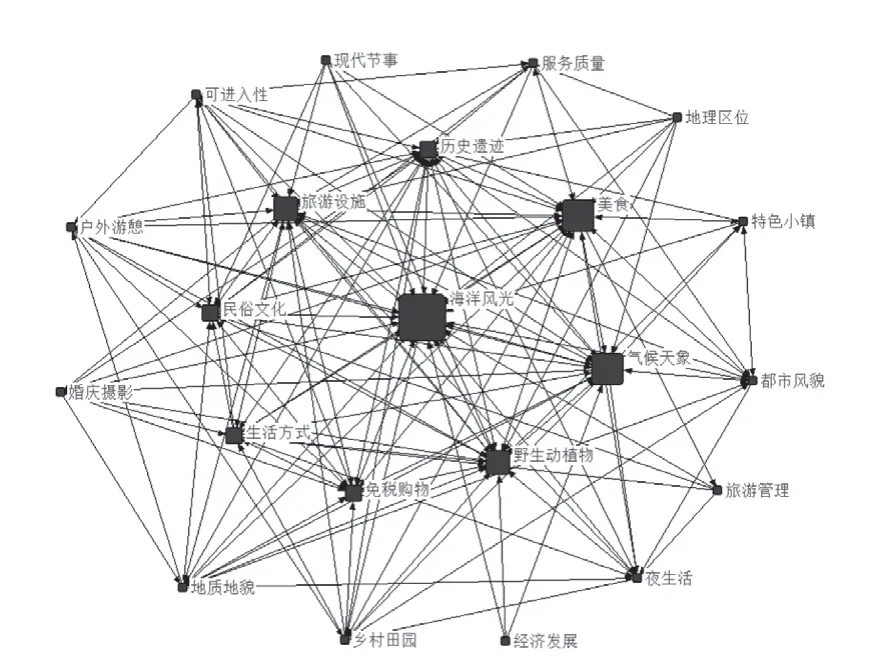

程度中心性强调与元素相连的节点数量,其值越大,激活率越高,投射关联度也越强。结合表4、图2和图3发现:在依恋网络中,每个元素平均与57.143%的其他元素产生直接的激活效应,意味着每个元素的激活都可能会引发丰富的依恋记忆联想。首先,海洋风光的激活效率高达100%,意味着海洋风光是开启游客依恋记忆的关键性钥匙,一旦被激活便可引致依恋记忆的全网联想;其次是美食和气候天象,激活效率也相对较高,分别为95.238%和90.476%;最后,野生动植物、历史遗迹和旅游设施的激活效率均为85.714%。它们均归属依恋网络中的活跃元素,共同构成游客依恋记忆觉醒的激活中枢区。

图2 游客目的地依恋网络的程度中心性

图3 官方投射形象网络的程度中心性

表4 游客目的地依恋和官方投射形象网络的节点结构性指标

在投射网络中,元素间联合宣传的效果低于游客的认知,每个元素的平均共现率相对较低,仅为53.158。海洋风光虽仍然保持首位度优势,但仅与94.737%的其他元素相连,且并未实现100%的全网共现。随着海南省“文旅融合”发展策略的提出,民俗文化被重点宣传,其投射激活率高达78.947%,与野生动植物并列第二位,并高于历史遗迹(73.684%)。它们共同构成官方对外宣传的核心要素。

对比主客网络发现:海洋风光、野生动植物和历史遗迹等海南的传统型元素(即一个地方最先被大众识别的老牌元素),虽得到主客双方的积极认同,但其对游客依恋情感的激发均超出官方认知,激活效用的差距在10%左右,意味着官方在试图将游客从传统型元素中分流的效果并不理想。而气候天象、旅游设施、美食和生活方式等元素在主客间呈现较大反差,它们作为开启游客依恋记忆的重要元素,却被遗落在官方投射网络的边缘位置,激活效应差距介于32.080%-45.589%。此外,官方赋予户外游憩和服务质量的关键作用却被依恋游客所忽视,两者激活效应量的差距分别为16.040%和30.326%。而这种差距或可归咎于,海南国际旅游岛建设的高端定位并未完全被大众游客所认知。虽然主客网络中的活跃元素均有所侧重,但从其激活效应的差距来看,游客所深切依恋的元素被官方忽视的程度,远高于官方重点投射而未被依恋游客所察觉的偏离程度。

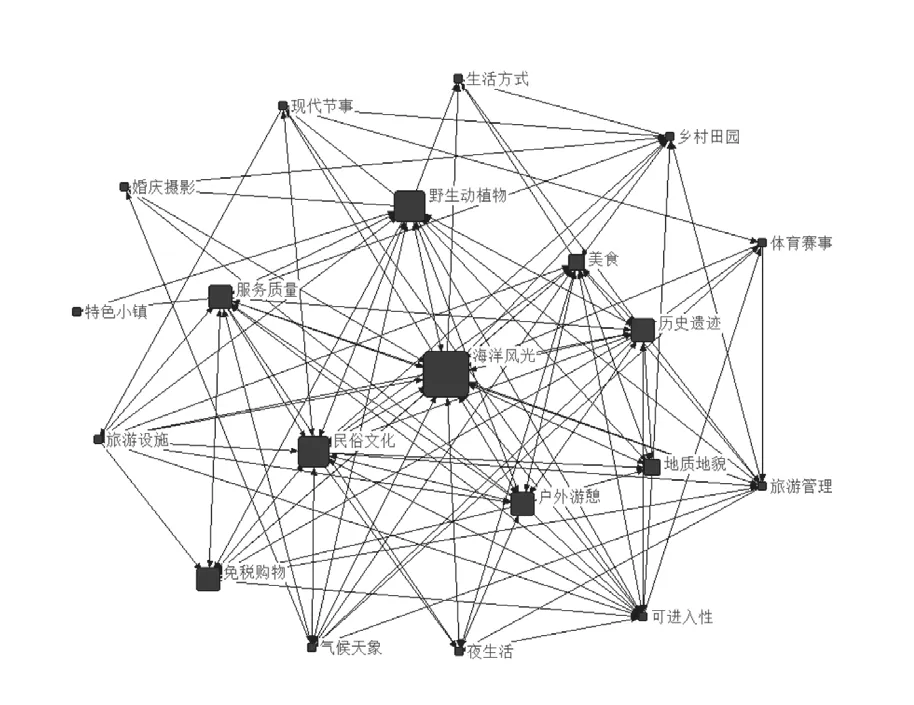

(2)中介中心性分析

中介中心性强调元素在网络中的控制地位和桥梁作用。结合表4、图4和图5发现:在依恋网络中,大于均值(2.143)的元素仅有7个,并存在显著的层级差异。其中海洋风光对其他元素共现的中介性高达10.851,稳居首位,欣赏海洋风光是依恋游客在海南开展其他旅游活动的基础。美食、气候天象和野生动植物的中介中心性的值域为[5.859, 7.280],处于控制权力的第二层级,这与其高激活效应表现相对一致。它们不仅能积极地引致其他元素联想,且承担着其他元素共现联接的中介职能。而历史遗迹、旅游设施和生活方式的值域为[2.403,3.938],处于控制力的第三层级。其中生活方式对依恋记忆的激活效应虽不突出,却是实现其他依恋元素快速联接的关键,不容忽视。依恋型游客对海南居民生活方式的观察,贯穿其整个旅游活动。生活方式元素对游客依恋情感具有潜移默化的影响。

图4 游客目的地依恋网络的中介中心性

图5 官方投射形象网络的中介中心性

在投射网络中,具有显著中介职能的元素也有7个,其中介中心性大于均值(2.661)。其中野生动植物的中介中心性(10.486)要略高于海洋风光(9.704),两者共同控制着投射网络运行的整体布局,与依恋网络中海洋风光的绝对首位不同。官方倾向于将野生动植物作为海南独特的卖点,充分融合进多样化组合宣传策略中,但并未得到依恋游客的积极响应。海滨旅游形象在依恋游客心中更加根深蒂固,而服务质量以6.208的中心性排序第三位,并高于历史遗迹(3.932)和民俗文化(3.711)。服务质量在投射网络中的控制力被突出强调,凸显了官方以人为本的服务理念。此外,官方重点投射的户外游憩和免税购物等娱乐活动也成为串联精品旅游线路的关键性中介元素。

对比主客网络发现:海洋风光、野生动植物、历史遗迹等元素在主客网络运行机制中,均不同程度地发挥着重要的中介职能。这意味着传统型地方元素始终是地方吸引力的本源,并积极发挥着中介其他元素共现的桥梁作用。此外,结合目的地属性类别,中介职能的差异可以得到进一步细化:在人文资源维度下,依恋网络更倾向于依托美食和生活方式的桥梁作用来运转,而投射网络却更聚焦民俗文化的多元组合。这说明依恋型游客对可体验的地方性文化元素产生更多的依恋情感。在旅游服务维度下,依恋网络主要依托旅游设施的桥梁作用来运行,而投射网络却赋予服务质量较大的中介职能。这说明依恋型游客更加注重基础性旅游需求的满足。在娱乐活动维度下,官方积极推广的户外游憩和免税购物等活动,对游客依恋情感的激发作用却极其微弱。这在一定程度上说明,官方所提供的娱乐活动与依恋型游客的期许有着显著错位。

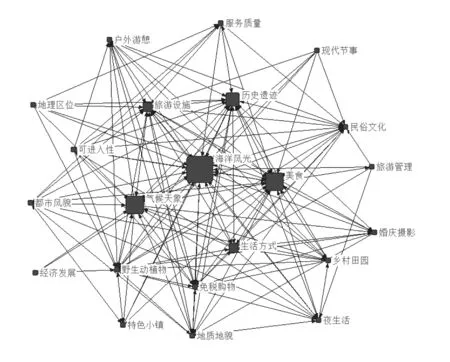

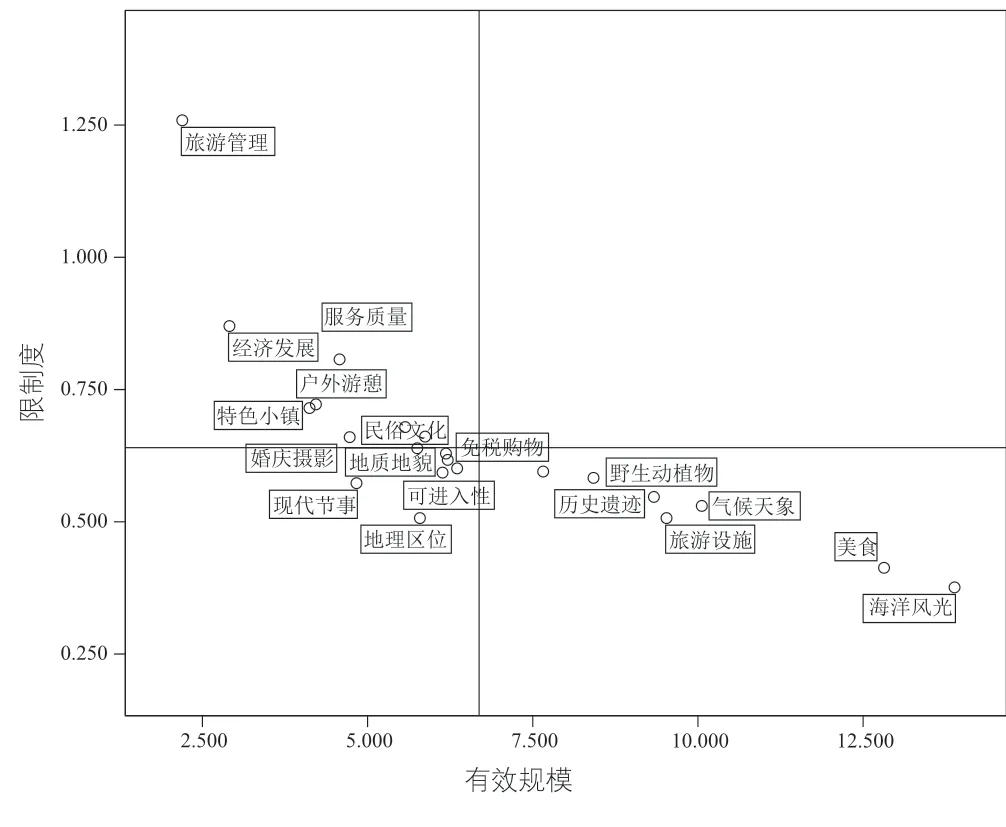

(3)结构洞分析

占据结构洞位置的元素,在网络中具有获取信息和控制利益的先动优势。如图6和图7,结构洞优势元素集中体现在第四象限,即有效规模高于均值,限制度低于均值。结合表4,在依恋网络中,仅有7个元素具有结构洞优势,它们占据着依恋记忆激活扩散通道上唯一性连接的位置,具有其他位置元素所无法比拟的优势。一旦缺失,整个依恋网络便会陷入分崩离析的状态,依恋记忆的检索可能无法实现。然而在投射网络中,具有结构洞优势的元素高达9个,对投射网络的连接运行机制起着决定性的作用。但需要警惕的是,投射网络中过高的结构洞优势元素,也可能会引发现实中旅游瓶颈的问题。但仅有3个元素在主客网络运行中均占据结构洞的位置。其中,海洋风光以其绝对的权威被游客和官方所公认,海南的海滨旅游形象得到积极且有效的传播;野生动植物和历史遗迹等传统旅游元素的结构洞优势地位在投射网络中的重要性略高于依恋网络,作为官方组合宣传策略中的基础性元素也得到了游客相对积极的反馈,与中心性分析结果相对一致。

图6 游客目的地依恋网络的结构洞四象限图

图7 官方投射形象网络的结构洞四象限图

此外,在投射网络中具有显著结构洞优势的元素,如服务质量(有效规模9.178,限制度0.379)和户外游憩(有效规模8.459,限制度0.401)并未占据依恋网络的结构洞位置,对依恋网络的运行不起任何作用。此类元素即使过度地投入营销,短期内也并不能有效激活游客的依恋记忆。而免税购物、民俗文化、地质地貌和乡村田园等元素,在依恋网络中的有效规模虽受限,但因限制度低于均值,在依恋网络中具有潜在的结构洞优势。这类元素可以成为引导依恋游客与官方投射保持一致的有利突破点。相对而言,在依恋网络中,具有显著结构洞优势的元素,如美食、气候天象和生活方式等却在投射网络中不具备任何结构洞优势,需要官方重新评估其旅游价值,以改变在投射网络中的不利地位。而旅游设施虽在投射网络中限制度较大(0.518),但其有效规模也较大(6.222),从而具有潜在结构洞优势。在未来投射营销策略调整中,可率先提高旅游设施的宣传比重,以期与游客的依恋网络认知结构保持一致,是提高投射有效性较为便捷的方式。

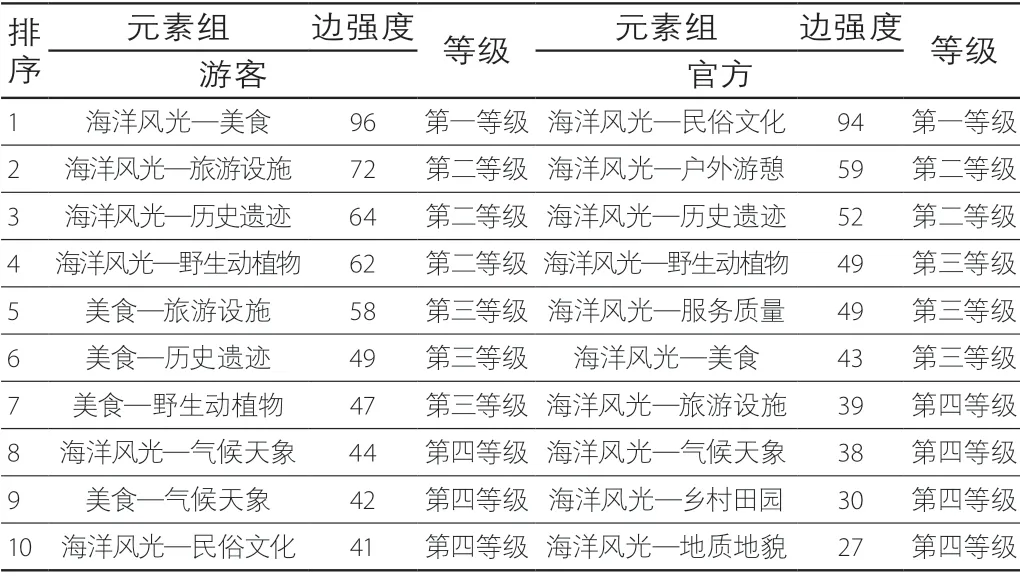

3.网络路径差异

网络是由节点和连线构成的复杂形态。通过具有强互关的边权可明晰网络传导路径,边权越大传输路径越宽。以投射和依恋网络中边强度排名前10的元素为例,如表5所示。

表5 游客目的地依恋和官方投射形象网络的边强度

在依恋网络中,441条边的联接强度为2202,排名前10的元素组的边权规模占比为36%,仅涉及7个元素,均为核心类元素。其中海洋风光频率60%,美食频率50%,网络呈现以海洋核心、美食为次核心的网络路径。而在投射网络中,361条边的联接总强度为1317,其中排名前10的元素组的边权规模占比为26%,共涉及11个元素(6个核心元素、3个重要元素和2个边缘元素),海洋风光出现频率为100%,投射网络呈现以海洋风光为单核心的辐射路径。

在依恋网络中,海洋风光—美食的边权最大(96),规模占比4.4%;其次是海洋风光—旅游设施(72),其边权排序第二位。它们是依恋型游客最常组合游览的方式,彼此间的传输路径较宽,能自然引致依恋记忆联想。但在投射网络中,两者的边权分别为43和39,位序滑落至第六和第七位。取而代之的是,海洋风光—民俗文化(94)和海洋风光—户外游憩(59)的组合方式,成为官方投射的重心。但仅海洋风光—民俗文化在依恋网络中有微弱的反映,且在强边权中位居末位。由此可见,由海洋风光向美食和旅游设施所引致的强烈联想,远超出官方的认知评估。而官方意图以海洋风光率先联动民俗文化和户外游憩的发展策略,在依恋网络中的传输路径较窄。

参考Sun等的网络路径提取方式,[43]依恋网络主要可以提取3条紧密的闭环网络路径:美食—海洋风光—旅游设施—美食、美食—海洋风光—历史遗迹—美食、美食—海洋风光—野生动植物—美食。而投射网络主要涉及3条稳固的单向路径,主要包括民俗文化—海洋风光—户外游憩、民俗文化—海洋风光—历史遗迹、民俗文化—海洋风光—野生动植物。依恋网络中的多条闭环线路,意味着游客同一时间内多次重复参观的可能性,其中美食是闭环中的关键元素。而在投射网络中,具有高投射率的民俗文化,在依恋网络路径中并未得到有效体现。由此可见,美食和民俗文化在主客关注中的错位,是导致主客网络路径联接差异的主因。这启示官方需要重新考虑民俗文化的投射方式,或者重新评估海南民俗文化的旅游资源价值,并相应程度提高美食在对外宣传中的比重,以拓宽其网络传输路径。

4.局域网络聚类差异

以三方互惠为基础的凝聚子群,其内部成员间具有高度的互通性,且群内联系显著高于群外,可表征局部网络中的小团体现象。

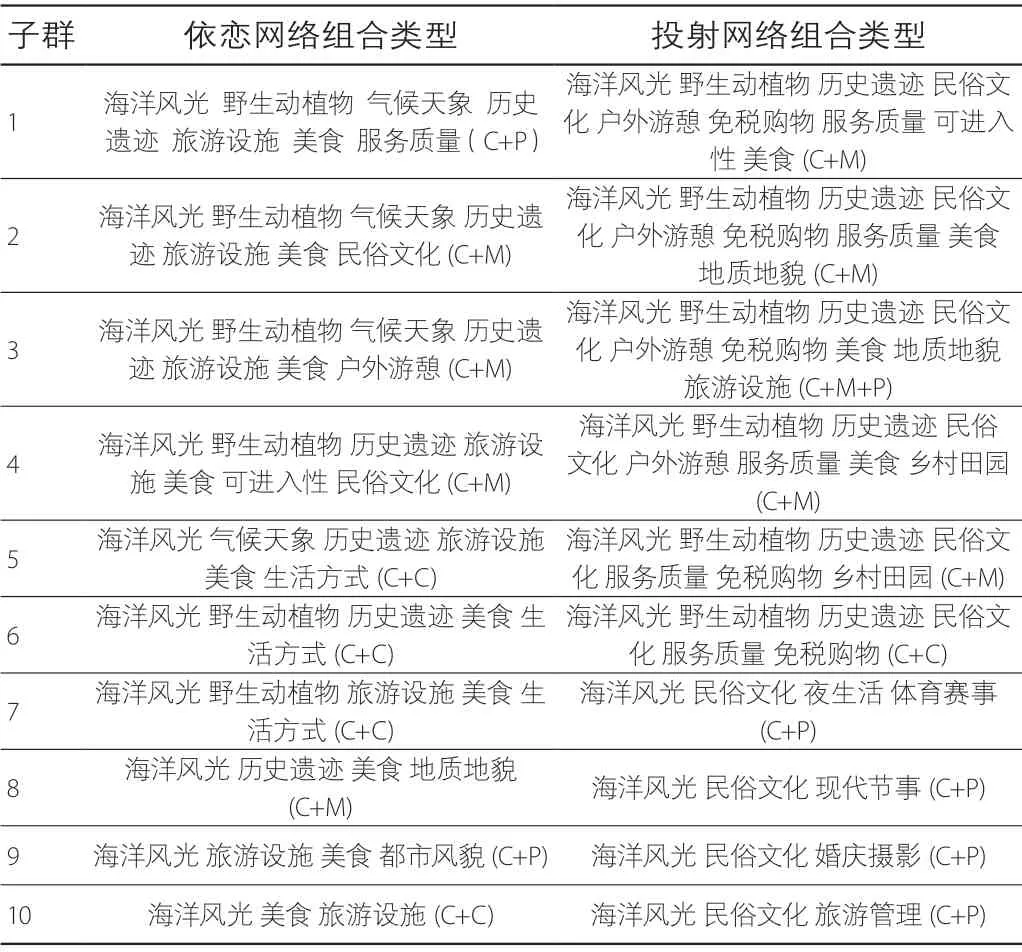

如表6,在依恋网络中共生成10个联系紧密的子群,子群规模最大为7(有4个子群),最小为4(仅有1个子群),子群规模长短有序,共涉及13个元素。相较而言,投射网络虽也存在10个子群,但却以规模较大的子群为主,规模大于等于7的子群占比50%,其中规模为9的子群有3个。这意味着官方的长线综合投射策略与依恋游客的短线重点记忆规律并不符合。此外,投射子群中涉及元素高达17个,与依恋子群重合元素高达10,说明官方宣传的内容涵盖性相对较广,并在局域网络中得到依恋游客相对积极的响应。

表6 游客目的地依恋和官方投射形象网络的凝聚子群分析

此外,重点投射元素与关键依恋元素仍存在显著的错位。其中依恋子群中的美食(10)和旅游设施元素(8)在投射网络中的对应频次仅为4和1,且投射子群缺失了气候天象和生活方式2个关键性依恋元素。而投射网络中的民俗文化(10)、服务质量(5)和户外游憩(4)等元素在依恋网络中的重要性也被淡化。但海洋风光、野生动植物和历史遗迹在主客局域网络中仍保持其积极性,与全局网络的表现相对一致。

结合节点的角色(Core代表核心元素,Medium代表重要元素,Periphery代表边缘元素)考量子群间的元素组合类型,主要存在3种类型:其中以C+C组合(4个)和C+M组合(4个)为主,而C+P组合仅有2个,说明依恋记忆的检索在核心元素间的激活比例较高,依恋网络存在“富人俱乐部现象”(Rich-club Phenomenon) 。[36]而投射网络也存在4种组合类型,却以C+M(4个)和C+P组合(4个)为主,而C+C组合仅有1个,说明投射网络的核心极化效应不显著,主要是由官方均衡性的投射策略所致。这与游客的依恋记忆检索路径显著不同,一定程度上削弱了官方投射的效率。

四、研究结论与讨论

1.研究结论与管理启示

(1)依恋网络的规模、密度和集中化程度均高于投射网络,且具有典型的小世界特征,游客的依恋记忆网络具有良好的通达性,然而官方投射形象网络却具有脆弱性和不稳定性。若调整这种不稳定的投射网络态势,需要提升投射网络的效率,可通过增加节点的强联接、剔除弱联接来实现,但在短期内较为困难,需要长期的策略调整。

(2)仅有海洋风光、野生动植物和历史遗迹3个传统型核心元素,被供需主体均赋予强关注,占据着主客心理认知网络的中心位置。此外,依恋型游客更多强调对气候天象、美食和旅游设施等基础性旅游元素的优先满足,而官方更注重民俗文化、户外游憩、服务质量和免俗购物等元素的重点投射,为目的地短期精准营销提供了重要契机。首先可通过在投射宣传中提高具有高中心性依恋元素出现的频率,强化与共识元素的强连接,或者赋予其独特的结构洞优势位置等方式,快速提升其在投射网络中的核心地位。其中旅游设施由于在投射网络中具有潜在结构洞优势,相较于遗落在投射网络边缘的美食、气候天象和生活方式而言,更具有短期可调节性。此外,对于官方偏重强调而并未被依恋游客所共识的元素,也不必急于降低其在投射网络中的核心位置。因为官方投射网络中占据结构洞优势的元素,存在潜在的旅游瓶颈问题。从长远策略来看,需要寻找替补性优势元素,共筑多核心元素共同发力的投射网络布局。其中,免税购物、民俗文化、地质地貌和乡村田园等元素在依恋网络中具有潜在的结构洞优势,对其在投射网络中核心位置的保留具有重要意义。

(3)依恋网络呈现以海洋风光和美食为核心的辐射布局,其中海洋风光—美食、海洋风光—旅游设施是游客最常游览的组合方式,并能提取出3条稳固的闭环线路,但投射网络主要以海洋风光为核心,其中海洋风光—民俗文化和海洋风光—户外游憩构成官方投射组合的中心,且主要以单线网络路径为主。官方在投射营销时可以着重强化依恋游客所关注的元素组合,增强依恋记忆的激活效率,并重视闭环旅游线路所蕴含的旅游经济效益,这是战略和战术营销均需要关注的重点。

(4)依恋网络中的子群规模大于投射网络,且依恋子群元素间具有同匹配性,而官方投射网络的极化效应却不显著,意味着官方的长线综合性、均衡性投射策略与依恋游客的短线、重点记忆规律并不符合,在一定程度上削弱官方投射的宣传效果。全域旅游浪潮下,大而全的均衡投射策略,背离了依恋游客认知网络结构的特征,忽略了极核元素在投射宣传中的独特地位。官方营销需在挖掘多样化旅游资源的同时,重点突出关键元素的引领作用,以特色元素的不同组合构筑多样化精品旅游线路,以此便利化依恋记忆的检索。

2.理论贡献与不足

本文聚焦具有显著重游动机的依恋型重游细分市场,通过主客认知网络运行机制的对比,为进入成熟期目的地的关系型营销策略的调整提供了方向。本文主要从以下两个方面对现有研究进行补充。

首先,本研究立足于“关系型营销策略”,试图在重游客与目的地之间构筑起因人地依恋情感而实现的自我与目的地间的“稳定闭循环圈”。这一“忠诚—重游—忠诚提升—持续性重游”的“稳定闭循环圈”逻辑在一定程度上构成本研究的理论基础,进一步彰显了其价值和作用力。相较于“交易型营销策略”下潜在游客市场形成的表象性、流动性“表征圈循环”,[29]逐步提升的“稳固性”构成了营销获取最佳细分市场和持续盈利的关键,是本研究中应对海南生命周期问题的策略核心。但对于一般品牌情境,该理论的价值更具常规适用性,而非特定的生命周期变更时点,因为其顾客关系的维护通常被纳为日常战略,品牌的惠顾行为更加频繁。[44]这使得该理论的运作频率增强、涉及时限变短,但其通过情感构筑控制品牌发展轨迹的内在机理依然成立,只是更加“内隐化”。[45]而无疑一般品牌更需要这种闭循环的稳定性,因为通常他们的购买成本和品牌替换成本都更低,其研究需要朝着如何促成“高频率稳定性”的方向来进一步精炼其品牌化行为(定位、投射)的应对途径,[46]也是一般品牌顾客关系管理与目的地顾客关系管理的主要差异点所在。

其次,本研究引入与人类认知网络思维模型相契合的社会网络分析法,用定量手段实现了对官方投射和游客依恋网络的多角度、立体化差异对比。而旅游领域现有的主客认知对比研究,多集中在对属性数据有无和频次高低的平面化比较,[47]不仅忽视了属性数据间的互动关系,更缺乏深入挖掘主客认知心理规律。即现有研究仅停留在发现了存在什么差异,却没有向前回溯来识别为什么会出现的原因,这是由主客网络内的运行机制决定的。这一回溯视角其实广泛适用于一般品牌的“投射—接收”效果评价,因为在这方面它们遇到的与目的地品牌具有共性。[48]只有找到内在机制中的关键作用因素、作用特征,才能对其作用效果(即表面的“投射—接收”结果)进行根本性控制。故找出症结所在对症下药,要比简单的“多减缺补”平面投射策略更有价值,即通过剖析外显效果的内在机理,进阶为从核心作用力上朝着品牌营销希望的方向进行人工操纵。此外,由于一般品牌在这方面可能涉及的“品牌联想”没有目的地广泛,其识别和操纵起来相对更加便易。[49]