用户参与产品创新的国外研究热点与演进脉络分析

——基于文献计量学视角

2021-11-26解学梅余佳惠

○ 解学梅 余佳惠

引言

在产品创新过程中,用户需求和体验等信息有助于企业识别潜在有价值的想法和需求,降低企业的知识搜索成本,提升用户价值和产品质量,为企业带来独特的竞争优势。[1,2]因此,越来越多的企业开始采用用户参与产品创新模式,以便从用户的知识、技能和资源中获益。[3]用户参与是指用户在参与产品创新过程中根据自身需求为企业产品创新提供知识或创新资源的模式。[4]已有理论研究表明,用户在产品创新过程中发挥着重要作用。[1,2]且在实践中,用户参与产品创新的成功案例也屡见不鲜。如在半导体等传统行业领域,大部分初始创新、重大创新和渐进式创新均来自用户;而被众人熟识的小米、海尔和乐高等企业也积极利用用户知识以提高企业创新能力。因此,无论是从理论层面还是实践层面,用户参与均是企业获取持续创新能力的重要源泉。

目前,用户参与产品创新的研究成果主要聚焦以下两个层面:一是生产领域,该视角主要探讨企业通过用户参与产品创新过程理解用户需求,从而开发符合用户需求的新产品,包括用户参与角色、[5,6]用户参与产品创新阶段[4,7]和产品创新绩效提升路径研究;[8,9]二是消费领域,该视角主要基于服务主导逻辑理论,强调用户是价值的共同创造者,聚焦价值共创因素[10,11]和价值共创结果研究。[12,13]综上,现有研究从不同层面强调了用户参与的重要性,而生产领域更关注产品创新绩效的提升,消费领域则更注重用户价值的增长;但无论生产领域还是消费领域,虚拟用户环境均成为用户参与产品创新及实现价值共创的重要载体。[9,13]此外,一些学者对用户参与产品创新文献进行了综述研究。一是聚焦特定主题,如:Rashid等[14]对社交媒体环境下用户参与产品创新文献进行系统梳理,识别出理论视角、用户特征和企业特征三个热点主题;Schweitzer等[15]从用户类型、根本性产品操作方式、用户参与阶段三个方面探究用户参与对根本性产品创新的影响。二是聚焦研究框架的构建,以厘清现有研究主题间的逻辑关系,如Hoyer等基于“前因—过程—结果”逻辑框架,[16]梳理了用户参与动机、程度和结果间的联系;Fuller等[17]基于用户整合体验框架探讨了用户体验对用户行为的影响。综上,虽然现有文献对用户参与产品创新研究进行了探讨,但由于研究重点不同,尚存在以下研究局限需深入拓展:第一,尽管该领域已呈现出一定的研究热点和整合框架,但仍缺乏对核心研究主题进行系统梳理的一致性框架;第二,现有综述多针对某一特定主题进行回顾,尚未全面梳理用户参与产品创新的相关研究;第三,现有综述多依靠主观构建的研究框架归纳已有研究,缺乏借助文献计量工具对用户参与产品创新历程的系统性研究。

基于以上局限,本文采用文献计量法对Web of Science(WoS)中关于用户参与产品创新的文献进行系统梳理,聚焦用户参与产品创新的研究热点和演进脉络。

一、数据来源和研究方法

1.数据来源

本文数据来源于WoS三大核心数据库,数据获取步骤如下:第一,检索表达式的确定。首先对主题词进行初步检索,其中,与产品创新相关的关键词为Product Innovation和New Product Development;与用户参与相关的关键词主要参考Gemser等[18]的研究,包括Customer(User)Involvement、Customer(User)Participation、Customer Co-creation、Lead User、User Communities等,并通过上述主题词形成初始检索式。为尽可能确保获取样本在全面性和精准性之间的平衡,本文选取五个代表性的用户参与关键词,最终拟定的检索表达式为:TS=(Product Innovation or New Product Development)and(User Participation or User Involvement or Customer Participation or Customer Involvement or User Generated Content),涉及的其他检索条件为:语言(English)、文献类型(Article)、时间跨度(所有年份)、检索时间(2020年6月25日)。第二,样本全面性和精准性检验。首先,通过对高被引文献标题、摘要和关键词的阅读可知,第一步骤获取的样本除了涵盖五个代表性关键词外,还涉及用户共创、领先用户、用户社区等用户参与的表述,由此表明获取样本具有全面性。其次,将最终检索样本和初始检索样本的关键词共现结果进行对比分析,发现与研究主题相关的关键词不存在显著差别;但从整体看,最终检索样本结果更精准。由此,通过上述两个步骤可以确保检索结果的全面性与精确性。

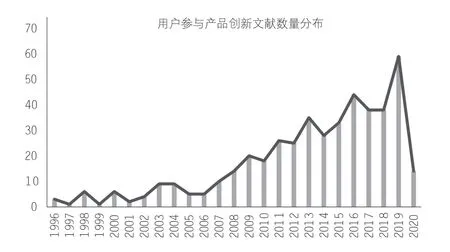

基于上述检索步骤得到初始样本727篇,为进一步确保可视化的有效性,按照以下标准排除与主题不相关的文献:(1)部分文献尽管与产品创新有关,但参与主体并非用户;(2)部分文献尽管与用户有关,但主要内容是企业通过创新满足用户需求;(3)部分文献尽管与新产品开发有关,但未涉及用户参与。最终获得452篇作为研究样本。此外,经过对样本初步整理得到图1所示的用户参与产品创新研究年度分布图(2020年为截至6月的数据)。从整体来看,用户参与产品创新的文献数量呈不断增长趋势,且在2019年达到最高(59篇)。

图1 用户参与产品创新文献数量分布

2.研究方法

文献计量分析是检测和调查一个研究领域的一种基本而有效的方法。本文基于科学知识图谱,采用CiteSpace和Gephi图谱软件,对用户参与产品创新领域的研究热点和研究演进进行可视化分析。

二、用户参与产品创新研究的热点分析

1.关键词共现分析

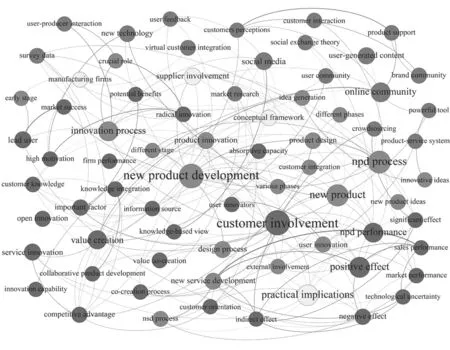

关键词作为一篇文献的核心,反映了该文献的主要内容,本文以关键词共现图谱展示用户参与产品创新的研究热点(图2)。结果显示,关键词Customer Involvement和New Product Development共现频次最高,反映了本研究的核心主题;其次,NPD Process、NPD Performance、Innovation Process、Positive Effect和Online Community表明该领域文献聚焦用户参与产品创新过程、用户参与和产品创新绩效关系及用户参与产品创新模式研究。

图2 关键词共现网络图谱

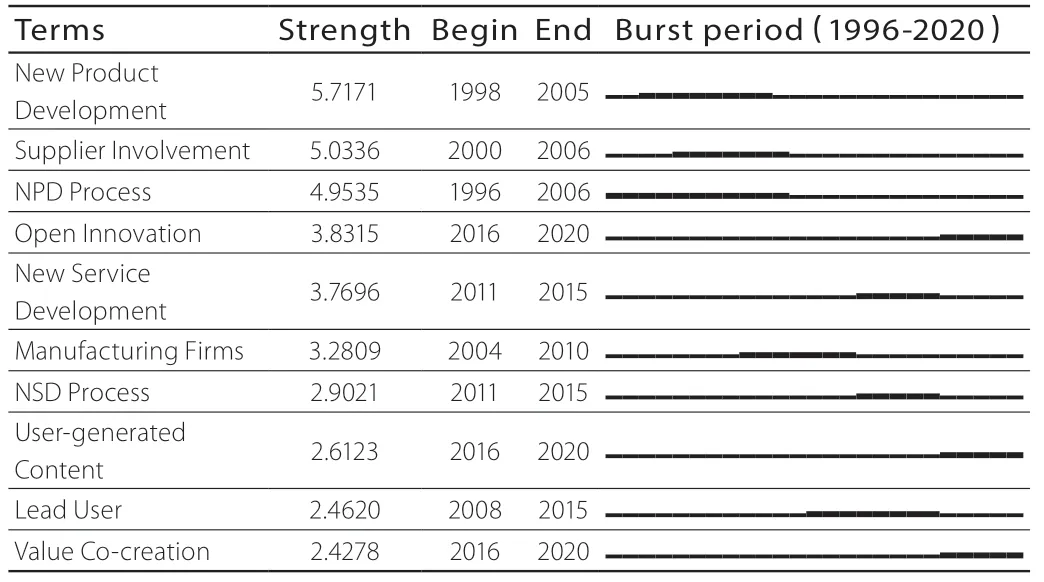

表1展示了用户参与产品创新研究排名前10的突现词,结果显示,New Product Development突现值最大,表明新产品开发研究在1998年开始兴起;Supplier Involvement排名第二,说明用户参与和供应商参与存在密切关系。NPD Process突现值排名第三,突现时间最早且持续时间最长,表明新产品开发主题兴起早期主要侧重对新产品开发过程的研究。Open Innovation、User-generated Content和Value Co-creation具有相同的突现时间,表明三个主题是2016-2020年的研究热点。此外,New Service Development和NSD Process表明在2011-2015年研究焦点集中于产品创新和服务创新关系研究。Manufacturing Firms表明,在2004-2010年的文献研究数据主要来自制造业企业;Lead User表明,在2008-2015年领先用户研究成为重点。

表1 用户参与产品创新研究突现词TOP 10

2.关键词共现聚类分析

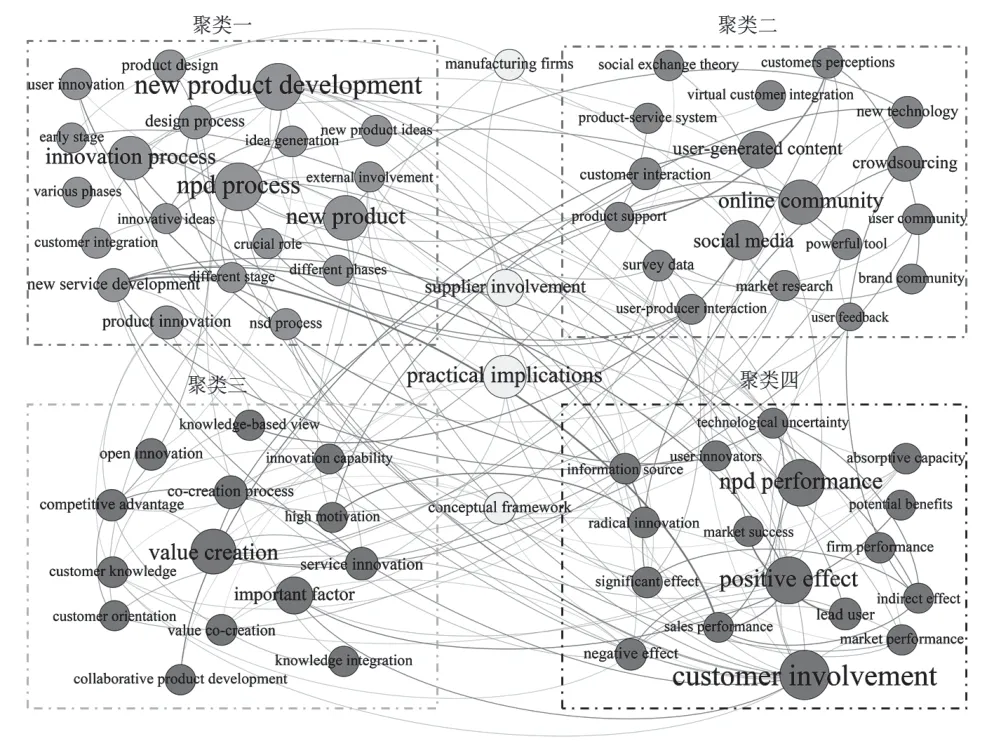

下面通过对关键词共现进行聚类分析识别用户参与产品创新研究的热点领域。图3表明,用户参与产品创新研究主要聚焦四个方面:用户参与产品创新的过程研究、用户参与产品创新的模式研究、基于用户视角的价值共创研究、用户参与和产品创新绩效关系研究。

图3 用户参与产品创新研究的关键词聚类

(1)聚类一:用户参与产品创新的过程研究

该聚类主要以NPD Process为核心,包括Innovation Process、Idea Generation、Early Stage、Various Phases和Crucial Role等关键词。鉴于用户参与产品创新过程涉及用户参与阶段及用户参与角色与产品创新阶段的关系,下面从这两个方面进行阐述。

① 用户参与产品创新过程的阶段划分

随着学者们对用户参与产品创新研究的深入,对产品创新过程划分形成了不同观点。Hoyer等[16]将产品创新过程划分为创意产生、产品开发、商业化与产品发布四个阶段,并分析了用户参与不同阶段的优势与挑战——用户参与创意产生和产品开发阶段可以降低成本、提高产品创新效率,但存在识别用户创意和管理用户关系的挑战;用户参与商业化与产品发布阶段可以节省营销成本,但存在管理潜在负面口碑的挑战。Witell等将产品创新过程分为战略构建、创意产生、概念开发、概念设计、测试和发布五个阶段,[19]指出在战略构建与创意产生阶段,用户价值的体现最明显;而在产品创新的测试和发布阶段,用户信息对产品创新的影响较小。总之,对用户参与产品创新过程阶段的划分取决于不同行业邀请用户参与的目标导向,但总体而言可以归纳为早期创意产生阶段、产品设计开发阶段、产品测试与投放阶段。[4]

② 用户参与角色和产品创新阶段关系

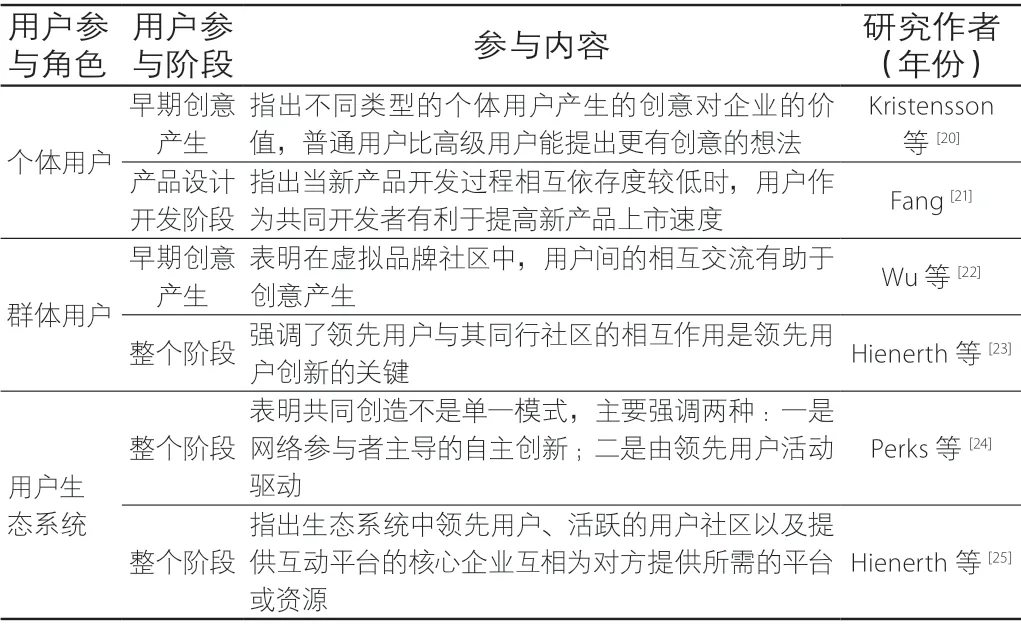

随着互联网的发展,用户参与角色发生重要变化,从早期研究将“个体用户”作为创新者向探索“社区用户群体”过渡,再转向对“用户生态系统”的研究。用户生态系统是一个复杂的用户社区系统,在这个系统中,众多业务和最终用户进行交互创新,[18]即用户角色从单纯加入产品创新某个阶段逐渐转向整个阶段。用户参与产品创新的过程不仅取决于每个阶段的特征,还取决于用户参与的角色。表2展示了用户参与角色与产品创新阶段的关系,其中阶段划分采用Chang等[4]的划分方法。

表2 用户参与角色和产品创新阶段的关系

综上,聚类一中的文献主要对用户参与产品创新过程的阶段划分进行了系统研究,为探究用户参与不同阶段的适应性问题提供了理论依据;然而,现有学者对用户参与阶段的适应性尚未形成统一结论。此外,一些学者从生态视角探究用户参与产品创新的完整过程,但对于如何分阶段获取及如何利用生态系统知识实现协同效应尚缺乏深入探讨。

(2)聚类二:用户参与产品创新的模式研究

该聚类主要以Online Community、Social Media为核心,包括Crowdsourcing、User Generated Content、Powerful Tool等热点关键词。新技术重新定义了用户在创新和价值创造过程中所扮演的角色,有助于提高用户参与创新的便利性和降低企业获取信息的成本,[26]因此需要采用更合适的模式让用户线上参与产品创新。下面对产品创新的主要模式进行阐述。

① 在线社区参与模式

在线社区是企业通过整合用户等利益相关者参与产品创新以实现共同利益的平台,在促进社区成员协作体验中发挥了重要作用。[27]例如,Akman等[13]指出,用户可以通过在线社区进行共同创造活动,如信息共享、反馈互动和建立密切联系。其次,由于商业环境的持续变化和新技术的不断发展,一些研究聚焦探索用户参与在线社区的动因,从而为用户创造更好的在线社区环境及为促进新产品开发提供思路。如Xie等[28]指出,用户通过在线社区参与新产品开发的动机包括用户需求、补偿、个人兴趣、在线社区网络和企业可信度。Wang等指出,[29]用户参与在线社区互动的因素包括环境、信息、个人和信任因素。此外,用户生成内容在在线社区中发挥重要作用。Rathore等[30]指出,企业可以将用户在在线社区中的评论作为产品设计阶段的输入,并依据用户购买行为和评论情感分析完善产品属性和提升用户满意度。Hodac[31]指出,在线用户生成内容对新产品开发的初始阶段和完成阶段均有积极影响。

② 众包模式

众包是指通过互联网平台向庞大且多样化的用户群体搜集新产品创意的模式,在激发用户群体的潜力及提升企业的创新能力方面发挥重要作用。[32]Brem等[33]指出,企业可以通过众包模式,从用户创意的质量、用户创意的超前需求、社区对用户创意的反馈、用户对其它创意的建议四个方面识别领先用户。Gruner等[34]指出,与传统用户相比,众包用户使用更少的时间和财务资源,更适合解决具体可量化的问题,更能提高企业快速分析数据的能力。由于众包的规模性和多样性,企业可能难以有效利用用户潜力,[35]因此在开启众包模式前,企业需要考虑采取众包模式的原因和促进众包模式成功的因素。例如,Acar[36]指出,企业可以根据用户动机与解决方案之间的关系过滤不合适的想法,从而促进众包成功。

③ 用户创新工具箱参与模式

用户创新工具箱是企业为减少需求粘性和信息转移成本将产品设计部分交给用户的模式,[37]该模式能增加用户参与的积极性和提高企业新产品开发的效率。Jeppesen[38]指出,在使用创新工具箱时,用户愿意相互支持以共同解决问题,从而产生更新颖的想法。Prügl等指出,[39]领先用户不会局限于企业提供的创新工具箱,他们会通过自身创建的工具箱设计满足自身需求的解决方案,以指导企业进行产品创新。但大部分用户缺乏对自身偏好和能力的认知,因此,企业需要以“最大化用户学习效应”的方式开发用户创新工具箱。如Teichmann等[40]指出,在共同设计过程中,工具箱的支持程度越高,用户对企业的认同感越强。

综上,聚类二中的文献主要探究了用户参与产品创新的三种模式,强调领先用户和互动效应是知识创造的关键因素。此外,该聚类阐述了用户通过这些模式参与产品创新的动机(经济驱动、心理驱动、社会驱动),从而为企业提高用户参与的积极性及挖掘用户的创新潜力提供理论依据。然而,现有研究局限于探究这三种模式对用户参与水平或企业创新活动的影响,尚未全面关注三种模式潜在的风险。

(3)聚类三:基于用户视角的价值共创研究

该聚类主要以Value Creation为核心,包括Value Co-creation、Co-creation Process等核心关键词。价值共创是指企业和用户等多个利益相关者之间进行合作从而创造价值的过程。[41]在Vargo等[42]关于服务主导逻辑研究的推动下,一些学者开始探讨基于用户视角的价值共创行为。下面主要从价值共创过程和共创因素两个层面具体阐述。

① 价值共创过程

为有效地实现价值共创,学者们对价值共创的过程进行了重点探讨。首先,Wong等[43]指出,价值共创过程包括机会、社区、合作和文化四个阶段,即企业在为用户提供参与产品创新机会的基础上,通过在线社区促进与用户关系的建立,并在动态变化的社区环境中识别共同合作的用户,最终形成分享和创造的组织文化,从而促进价值共创的产生,并确保价值共创四个阶段的循环发展。其次,从商业逻辑视角来看,整合可操作性资源在价值创造过程中非常重要。[41]如Bettiga等[44]通过整合用户和供应商的价值创造过程提出了三种价值共创模式:用户驱动模式、供应商驱动模式和企业驱动模式。此外,一些学者从用户知识视角指出,价值共创过程包括识别用户知识的价值、获取用户知识和转换用户知识,但该过程同时会存在用户知识来源可靠性、企业知识泄露、用户和企业间沟通成本等挑战,因此,通过梳理价值共创过程中的挑战并寻找解决方案可以提高企业转换和利用用户知识的能力。[45]

② 价值共创因素

随着用户参与价值共创活动的增加,一些学者重点探究了用户参与价值共创的影响因素。首先,Martinezcanas等[10]指出,用户参与价值共创的因素包括内部因素、外部因素和超越性因素,并指出用户参与价值共创活动有助于提升个人与企业的价值。其次,Lan等指出,[11]促使用户从被动的产品接受者到主动的价值创造者的主要因素包括自我效能感、责任认知、报酬期待及学习过程。而Akman等[13]以在线创新社区为实证对象指出,提供反馈、帮助、建立融洽关系和信息共享四个因素有助于价值共创,并证实了学习在价值共创中的重要作用。Ind等指出,[46]用户参与价值共创的动力来源于企业情感激励及企业在线社区文化构建。因此,通过对用户价值共创因素的识别,可以有效地促进用户参与价值共创过程,从而为企业及用户创造更高的价值。

师:它却又在孕育着新生命,诞生了希望,看到了明天。充满了力量。你们真会找,这样好的文字,让我们再来美美读读这一段,将美丽广玉兰花映入我们心中。争取能把这句背下来。

综上,聚类三中的文献主要基于不同视角阐述了价值共创过程需要双方(企业—用户)或多方(企业、用户和供应商等)资源的整合及企业组织文化的转变,也有一些学者从个体和社会层面对基于用户视角的价值共创因素进行了探讨。然而,现有文献的研究对象多将所有用户作为一个整体,缺乏不同类型用户价值共创因素的比较研究。

(4)聚类四:用户参与和产品创新绩效的关系研究

该聚类主要以NPD Performance、Positive Effect为核心,包括Lead User、Information Source、User Innovators等与角色相关的关键词,以及Technology Uncertainty、Absorptive Capacity等与情景机制相关的关键词。由此,聚类四主要从不同视角探讨用户参与和产品创新绩效的关系,包括用户角色、用户参与阶段和情景机制等视角。下面从三个方面具体阐述。

① 用户参与角色和产品创新绩效的关系

一些学者指出,不同类型的用户会对企业创新产生不同的影响。Kristensson等[20]通过一项对比实验发现,普通用户比领先用户具有更新颖的想法,而领先用户提出的想法更容易被开发成商业产品。Cui等[5]将用户参与角色分为信息提供者、共同开发者和创新者,并指出用户作为信息提供者和共同开发者,在企业采取市场开发战略时对产品创新绩效具有积极影响;用户作为共同开发者在企业内部协调能力强时的正向影响更高;用户作为创新者在企业具有战略灵活性时对绩效的积极作用更强。Liu等[6]指出,用户可以作为产品设计者和决策者参与产品创新过程,用户作为新产品设计者可以提升企业的创新能力和提高新产品开发效率;用户作为决策者可以促进企业做出更符合用户需求的决策,从而对产品创新绩效产生影响。总结而言,现有研究根据用户特征可将用户划分为不同角色,每种角色的用户在产品创新过程中发挥不同的作用。

② 用户参与阶段和产品创新绩效的关系

一些学者探讨了用户参与阶段对产品创新绩效的影响。例如,Carbonell等[1]指出,在技术不确定情况下,用户参与各个阶段对创新绩效均会产生积极影响。Chang等指出,[4]在新产品构思和发布阶段,用户参与通过加速新产品的上市时间提高了新产品的财务绩效;而在新产品开发阶段,用户参与减缓了新产品上市时间从而影响了新产品财务绩效。此后,Chang[7]发现每个产品创新阶段的用户参与都有可能带来积极效应,但用户在创意产生阶段和发布阶段产生的积极效应显著大于产品开发阶段,且用户只有参加相邻的两个阶段才会增加其有效性。可见,已有文献不断丰富用户参与阶段和产品创新绩效的关系研究,但上述用户参与特定阶段对产品创新绩效的研究结论不一致,这取决于不同行业类型或不同的中介或情景机制。

③ 用户参与和产品创新绩效关系的情景机制

综上,聚类四中的文献主要梳理了用户参与角色、参与阶段和产品创新绩效的关系及用户参与产品创新绩效的情景机制,但仍存在一些不足有待探究:一方面,现有文献关于用户参与产品创新阶段对绩效的影响尚未达成一致结论;另一方面,尽管用户单独参与创意产生和发布阶段正向影响产品创新绩效,但同时参与两个阶段并不会产生协同效应,其内在机制有待进一步挖掘。

(5)研究热点总结

根据上述研究热点,基于个人—组织匹配理论(Person-Organization Fit Theory),本研究提出一个基于用户创新能力—情境—过程—模式(Capability-Context-Process-Mode,CCPM)的理论模型,并在此基础上形成用户参与产品创新CCPM理论框架(图4)。个人—组织匹配是指在产生重要选择结果时人与组织相匹配的程度,可分为要求—能力匹配及需求—供给匹配,前者发生在个体能力能很好满足组织要求时,后者则发生在组织满足个体需求、意愿或偏好时。[48]因此,结合个人—组织匹配理论,本文将用户—企业匹配分为能力—情境匹配(CC匹配)、能力—过程匹配(CP匹配)以及能力—模式匹配(CM匹配)。在CCPM理论模型中,用户创新能力(Capability)作为起点和核心,是决定用户角色的关键因素;根据用户创新能力,可以划分出不同角色的用户,如普通用户和领先用户,[20]信息提供者、共同开发者和创新者。[5]下面具体阐述CCPM理论框架的逻辑机理。首先,用户创新能力需要和产品研发情境相匹配(CC匹配),即企业在面临不同产品研发情境时,需根据用户创新能力识别用户参与角色。如当企业内部具有较高的协调能力时,作为共同开发者的用户对产品创新绩效产生的影响更显著,因此,企业需识别具有专业知识的用户加入产品创新过程。[5]其次,用户创新能力需要和用户参与过程相匹配(CP匹配),即企业需根据各阶段特征将具备不同创新能力的用户匹配到合适的产品创新阶段,以最大程度发挥用户的创新潜力。如企业可以根据用户的产品创意、技术知识和产品经验将用户分为资源提供者、共同创造者和使用者,由此让用户分别参与创意产生阶段、产品设计和开发阶段及产品测试和投放阶段。[49]再次,用户创新能力需要和用户参与模式相匹配(CM匹配),即企业需要基于用户参与模式特征激励和引导具备不同能力的用户采用不同模式。如企业可根据“分级式用户管理”,面向创新能力强的用户发起“众包”任务;或通过设置用户创新工具箱进行干预,帮助技术上存在困难的用户形成产品创新方案,提升用户的产品创新意愿。[50]综上,CC匹配、CP匹配和CM匹配共同构成了CCPM理论模型,为实现后续价值共创和产品创新绩效提升提供理论基础。此外,CCPM理论模型主要通过价值共创因素和价值共创过程促进产品创新绩效的提高:一方面,CCPM理论模型有助于触发价值共创的动机。企业通过识别用户能力,为其匹配合适的参与阶段和参与模式,不仅能够有效触发用户参与动机,而且能够促使用户获得自我效能感和财务奖励;且用户在产品创新过程中通过与企业及其他用户互动学习,获得用于价值共创的新知识,由此提升认知和判断能力。因此,CCPM理论模型通过触发用户价值共创动机,可以有效促进产品创新绩效的提升。另一方面,CCPM理论模型有助于促进价值共创过程。企业通过匹配参与过程精准识别用户价值,并在整合用户知识过程中促进价值共创;此外,企业在匹配过程中通过在线社区与用户建立协作关系,促使用户持续参与价值共创过程。由此,CCPM理论模型通过促进价值共创过程可以持续获取用户知识,从而提升产品创新绩效。

三、用户参与产品创新研究演进脉络

1.时间线视图

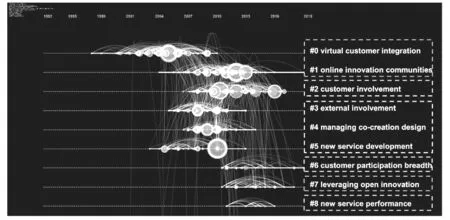

下面借助时间线视图对上述用户参与产品创新聚类的有效性进行验证,并为后续演进脉络提供依据。图5展示了最大的9个聚类。首先,为验证上一节关键词聚类的有效性,根据聚类标签和关键文献阅读进行如下划分:(1)聚类0和聚类1探讨了企业通过虚拟社区模式整合用户参与产品创新的过程,聚类7反映了企业基于开放式创新模式利用用户的知识与能力,因此,聚类0、聚类1和聚类7属于“用户参与产品创新模式研究”。(2)聚类3主要探讨促进企业与用户、供应商等参与者实现价值共创的因素,聚类4总结了商业逻辑视角和用户知识视角下的价值共创过程,聚类5主要反映了新服务开发过程中用户价值共创程度对用户满意度和忠诚度的影响,因此,聚类3、聚类4和聚类5属于“基于用户视角的价值共创研究”。(3)聚类2聚焦用户参与对企业产品创新绩效的影响,聚类8强调用户参与和服务创新绩效的情景机制研究,因此,聚类2和聚类8属于“用户参与和产品创新绩效关系研究”。(4)聚类6主要探讨了用户参与的深度和广度对用户价值感知的影响,属于“用户参与产品创新的过程研究”。

此外,本研究采用CiteSpace突现功能,为用户参与产品创新研究演进提供依据。图5结果显示,共有59篇突现引文,通过对代表性突现文献的梳理,将用户参与产品创新研究的演进初步划分为三个阶段:用户参与产品创新模式阶段(2002-2009年)、基于用户视角的价值共创阶段(2004-2010年)、用户参与和产品创新绩效关系研究阶段(2009-2020年)。

图5 用户参与产品创新研究的共被引文献时间线视图

2.时区视图

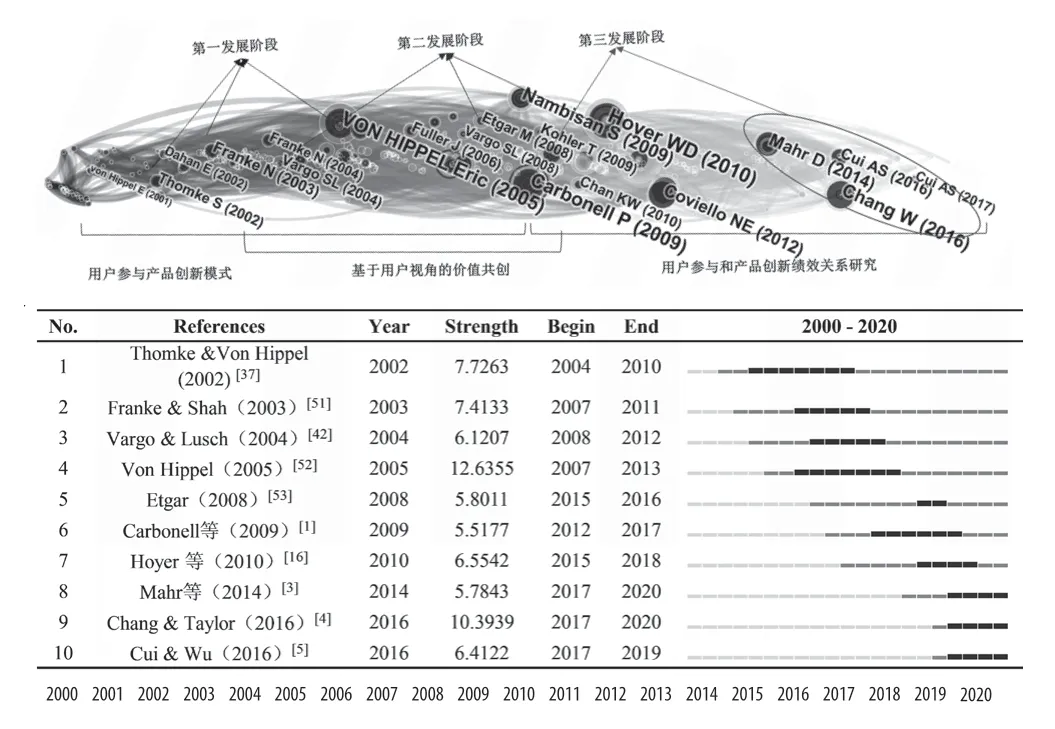

下面采用CiteSpace时区视图进一步展示用户参与产品创新的研究演进过程。图6为2000-2020年的文献共被引网络时区图,图中表格为突现值排名前10的共被引文献。如研究用户参与模式的文献Thomke等、[37]Franke等[51]和Von Hippel[52]的突现时间分别为2004-2010年、2007-2011年和2007-2013年;其次,Vargo等、[42]Etgar[53]和Hoyer等[16]三篇文献的内容聚焦基于用户视角的价值共创,其突现时间分别为2008-2012年、2015-2016年、2015-2018年;另四篇研究内容强调了用户参与和产品创新绩效的关系,[1,3-5]其突现时间集中在2017-2020年。综上,Top10突现文献的研究主题发展趋势与上一节所述相同。由此,用户参与产品创新研究领域演进脉络最终划分如下:用户参与产品创新模式阶段(2001-2009年)、基于用户视角的价值共创阶段(2004-2010年)、用户参与和产品创新绩效关系研究阶段(2009-2020年)。

图6 用户参与产品创新研究的共被引文献时区

(1)用户参与产品创新模式阶段:2001-2009年

在2001-2009年阶段,学者们重点围绕用户参与产品创新的模式展开研究,为后续的价值共创及用户参与和产品创新绩效间关系研究奠定基础。首先,Von Hippel[54]和Thomke等[37]指出,用户创新工具箱可以解决用户需求变化快及制造商精准识别用户需求难的问题。Franke等[55]通过实验法揭示普通用户可以基于创新工具箱参与产品创新过程。其次,随着信息技术的发展,用户参与产品创新的过程变得更加容易。如企业通过三维建模技术构建的虚拟交互工具能够让用户提前体验虚拟产品,从而为利用用户创新知识提供机会。[56]另外,由于在线社区的发展,Franke等[51]通过探索性案例研究提出,用户自愿形成的在线社区是创新者收集信息、开发想法、分享成果和传播创新的平台。Von Hippel[52]指出,在线社区有助于用户互动和信息发布,可以提高用户和制造商共同开发、测试和传播创新的速度。综上,该阶段主要通过实验和案例研究等方法探讨“用户创新工具箱”和“在线社区”两种产品创新模式,揭示互联网的发展赋予用户参与模式的多样化,重新定义了企业与用户价值共创的模式,为后续基于用户视角的价值共创奠定了基础。

(2)基于用户视角的价值共创阶段:2004-2010年

在2004-2010年阶段,学者们主要探究了基于用户视角的价值共创。首先,Vargo等[42]于2004年提出基于服务主导逻辑的价值共创理论,该理论的核心观点为:专业的知识和技能是一切交换的基础,用户是共同创造者。其次,Vargo等[57]基于对服务主导逻辑理论的修改指出,用户是企业实现价值共创的重要资源,产品或服务的最终价值由用户决定且由双方共同创造。此后一些学者基于该理论进行了拓展。Etgar[53]提出了五阶段共同生产模型:先行条件的出现,主导逻辑的发展和动机的驱动,成本和效益的评估,用户加入共同生产,评估。该文献是将共同生产作为独特用户行为领域进行分析的代表作。其次,Hoyer等[16]指出,通过成功管理价值创造过程,企业可以获得两种竞争性优势:一是提高生产率,二是更好地适应用户需求。此外,Chan等[12]指出用户参与对价值创造的影响取决于用户和员工的文化价值观,具有相同文化价值取向的用户和员工进行合作有利于促进价值创造。综上,该阶段提出并完善了基于服务主导逻辑的价值共创理论,为后续基于服务生态系统的价值共创提供了基础。

(3)用户参与和产品创新绩效关系研究阶段:2009-2020年

随着用户参与产品开发模式多样化及基于用户价值共创概念的发展,影响用户参与产品创新绩效的因素也越来越多,尤其在2009年后用户参与和绩效关系研究逐渐增多。首先,Carbonell等[1]在2009年指出,用户参与可以提高技术质量和创新速度,提升企业竞争优势。其次,Mahr等[3]指出,用户共创知识的相关性、新颖性和成本分别与用户接受度呈正向、倒U型和负向影响,从而对市场和财务绩效产生不同作用。此外,Chang等[4]指出,在新产品构思和发布阶段,用户参与通过加速新产品上市时间改善产品财务绩效,且在技术不确定的新产品开发项目、低技术企业和小企业中,用户参与对新产品绩效会产生更积极的影响。Cui等[58]于2017年指出,企业若采取实验性较高的新产品开发方法,用户作为信息源参与产品创新对创新绩效的积极效应越强;反之,用户作为共同开发者参与产品创新的正向影响更强。综上,该阶段主要侧重用户参与对产品创新绩效影响的研究,一方面探讨了用户知识特征等对产品创新绩效的影响,另一方面揭示了不同情境下用户参与不同阶段或作为不同角色对产品创新绩效的影响,对实践的指导意义日益增强。

(4)研究演进总结

用户参与产品创新研究经历了这一模式→价值共创→绩效关系的发展阶段,根据演进脉络,本研究基于“新产品属性评估→用户参与模式→价值共创要素→产品创新绩效”的逻辑框架,总结了用户参与企业产品创新的受益路径,具体如下:① 若新产品设计过程简单且易于评估,企业可采用“众包用户”参与模式,并通过专家评估、公投或两者混合模式选择符合公众需求的产品;[59]该模式可以识别领先用户,能够为企业的产品创新提供用户资源。具体而言,在众包创意产生阶段,用户参与动机、专业技能和创新过程是价值共创的关键,决定了用户创意方案的有效性和质量;当用户创意被选中,用户则作为共同创造者参与产品创新过程,此时企业需要积极进行知识整合和创意转换,从而促进产品创新。② 若用户对新产品存在异质性偏好,偏好信息难以转移且根据自身能力难以设计成品,企业可以采用“创新工具箱”模式,该模式适用于对个性化产品有需求的所有普通用户参与。[55]具体而言,企业需要基于用户体验、个性化需求和用户关系管理三大要素展开价值共创活动:一方面,通过用户在共同创造过程中对设计过程的享受和对设计成品的满足,提升用户的忠诚度和参与度;另一方面,通过加强用户关系管理,在挖掘用户需求和偏好的基础上进行产品创新。③ 若新产品设计复杂且不易评估,企业可采用“在线参与”模式,根据用户在社区中发表内容的数量和质量对用户进行分级,重点挖掘领先用户的需求和建议。[60]具体而言,企业需要基于领先用户的创造性知识和超前性需求进行迭代式创新,实现与领先用户之间的知识共享和价值共创过程,从而提升产品创新绩效。据此,企业需全面诊断影响用户参与产品创新的内外因素,判断是否需要邀请用户参与及用户参与的类型、阶段和程度,从而提高产品创新的成功率。

四、研究结论

1.主要研究结论和理论贡献

本研究基于文献计量学对用户参与产品创新领域研究文献进行可视化分析,并对现有研究热点和演进脉络进行了梳理,为后续研究提供全面完整的理论视图。具体而言,主要得出以下研究结论和理论贡献:

(1)从研究热点看,基于关键词共现和突现词分析结果表明,产品创新和服务创新、用户参与和供应商参与均有密切关联;此外,基于聚类分析,本文系统识别了用户参与产品创新的过程、用户参与产品创新的模式、基于用户视角的价值共创、用户参与和产品创新绩效关系四大研究热点,并结合个人—组织匹配理论,提出了用户创新能力—情境—过程—模式(CCPM)理论模型,形成了完整的理论框架;该理论框架将“个人—组织”匹配拓展到“用户—企业”层面,为企业从情境、过程和模式匹配层面有效利用用户知识,降低企业利用用户知识的成本和风险提供了理论参考。

(2)从研究演进脉络看,通过构建时区视图将演进过程划分为如下三个阶段:阶段一聚焦“用户参与产品创新模式研究(2001-2009)”,阶段二聚焦“基于用户视角的价值共创研究(2004-2010)”,阶段三聚焦“用户参与和产品创新绩效关系研究(2009-2020)”;从通过用户参与模式提高用户参与水平以准确识别用户需求向用户作为价值共创者过渡,最终转向用户参与提高产品创新绩效的实践研究。此外,通过对核心文献的详细梳理,最终形成了基于“新产品属性评估→用户参与模式→价值共创要素→产品创新绩效”的逻辑框架,一方面,有助于企业通过对新产品属性的评估选择合适的用户参与模式;另一方面,有助于拓展用户在线参与提升产品创新绩效的路径研究。由此,进一步深化了用户参与产品创新的理论研究。

2.管理内涵

在开放式创新背景下,越来越多的企业将用户纳入产品创新体系,对该领域文献的梳理有助于管理者形成更全面的认知,从而促进用户参与产品创新过程。具体管理启示如下:第一,需从用户参与产品创新的“过程视角”重视用户角色和参与阶段的关系。企业需根据用户创新能力识别用户角色,从而决定用户参与产品创新的适宜阶段,确保每一阶段集中用户资源加速产品创新。第二,需从用户参与产品创新的“模式视角”评估产品属性、选择参与模式以及匹配用户能力。不同类型的产品均有其独特属性,包括产品设计和开发过程的复杂性以及用户需求的异质性;因此,企业需要基于新产品属性选择合适的用户参与模式。第三,需要从“价值共创视角”识别用户价值共创的动机和过程。一方面,企业可以对不同动机的用户群体实行“精准化管理”,采取针对性策略提升用户持续参与意愿。如在用户注册社区账号或选择创新活动时,基于用户参与动机推荐不同的参与模式,以提升用户的效能感。另一方面,企业可以从战略视角思考价值共创过程中知识的动态整合。如利用企业文化促进用户和员工关系的平衡;组建跨职能团队促进用户知识的有效整合。第四,需从用户参与和产品创新绩效关系视角重视产品创新项目的研发情境。产品研发情境涉及技术、产品、市场和能力等多个层面,对用户参与产品创新具有重要影响。综上,企业需要对自身能力以及不同情境具有清晰的认知,并将自身能力与不同情境和用户资源高度匹配,从而促进用户参与对产品创新绩效的积极影响。

五、未来研究展望

用户参与产品创新研究发展至今,已成为学术界研究的焦点,研究内容和成果不断丰富,研究热点也在不断突破和更新。然而,总体来看,现有研究仍存在需要拓展和完善的地方,具体如下:

1.研究主题的拓展

(1)探究多元化情境下用户参与产品创新,促进用户和产品创新情境的良好匹配。在产品创新活动中,对研发情境的正确认知是企业决定是否寻求用户合作以及与具备何种能力用户合作的关键因素。现有对产品创新情境的研究主要聚焦技术、产品、市场和能力四个维度,[4,5,9,47]未来研究需要结合不同情境不断完善“用户—情境”匹配机制。首先,未来研究需对已有的四维情境进一步拓展。如未来学者可以针对已有情境进行大规模实证研究,探索具备不同能力的用户对产品创新绩效的影响。其次,未来研究可以基于数字化情境下独特的情景变量(平台AI处理能力、社交媒体网络能力、社交媒体使用),用户角色变量(数据提供者和数据分析者)探究用户参与对产品创新的影响。再次,未来研究需对生态系统情境进行拓展。目前学界多从“用户—企业”二元关系探讨用户参与的影响,[2]缺乏从生态系统情境实证探究用户参与的相关研究。由此,未来研究需从“企业—用户”二元视角转向“企业—用户—其他利益相关者”创新互动的生态视角,探讨用户在生态系统中的作用。

(2)识别用户参与产品创新的适宜阶段,实现用户和参与阶段的匹配。现有研究表明不同阶段影响产品创新成功的因素存在差异,[4,19]因此用户参与阶段对产品创新绩效的影响结论尚未达成一致。由此,一方面,未来研究可以分阶段识别用户参与产品创新过程的中介和情境机制,如探究产品复杂性、企业吸收能力等变量的调节作用,或揭示“用户—员工契合”、“用户—开发者冲突”、知识转移有效性等变量的中介作用;另一方面,未来研究可以对不同行业用户参与新产品开发不同阶段的效果进行比较研究,以探究不一致结论的根源。而随着用户能力的增强,用户可能会同时参与两个或多个阶段,有必要进一步挖掘用户参与阶段的邻近性对产品创新的作用机制。此外,随着用户创业研究的兴起,在用户创业过程中,创业用户适合与原属企业在产品创新哪些阶段产生合作是未来研究进一步需要探索的问题。

(3)关注用户在线参与产品创新模式,加强用户和参与模式的有效匹配。现有用户参与文献忽略了用户在线参与产品创新的风险与成本。[35]如企业在识别、招募、激励和管理在线用户参与过程中投入的人力、财力和时间等成本,以及与用户进行信息交换时产生的信息泄露等问题。因此,未来研究需关注用户参与产品创新模式潜在的挑战和风险,以及采取参与模式的先决条件,为企业选择合适的参与模式提供参考。对于成本的衡量,既可以使用企业获取用户知识花费的时间、金钱等形成的短期成本,也可以采用企业投资用户创新工具箱、在线社区等技术设施或管理用户关系、知识产权风险等所产生的长期成本;[18]此外,用户在线参与程度或意愿的动因研究较多;[13,46]然而,在线参与程度或意愿的动因未必正向影响创新绩效,未来研究需进一步探究用户在线参与的授权引导机制。例如,根据“能力(或动机)识别→授权引导→绩效提升”的逻辑脉络,通过案例研究或实证方法探究如何对不同等级(或动机)的用户建立完善的激励、授权和引导机制,进而提升用户参与产品创新的绩效。

2.基于CCPM模型的拓展研究

本文基于CCPM模型提出两方面的拓展:一是用户创新能力的量化。用户创新能力作为CCPM理论模型的核心,是驱动用户创新行为的基础。现有研究主要通过用户类型划分体现用户具备不同的创新能力,[5,20]但缺乏从用户创新能力本身出发设计的量表。因此,未来研究可以从个人心理能力、技术能力和社会规范能力三个方面对用户创新能力测量,据此分析用户创新的瓶颈和能力短板,探讨企业如何利用用户创新能力与情境、阶段和模式等各方面的匹配克服瓶颈和短板。二是用户—组织匹配的量化。本文通过对CCPM理论模型的总结,将个人—组织匹配拓展至用户—组织匹配,但仅局限于理论层面,并未做出实证检验。由此,未来研究一方面可以基于此模型对用户—组织匹配进行量化,如根据用户能力和偏好发布指定任务、参与阶段或授予不同权限等;另一方面可以针对现有关于个人—组织匹配(契合)的测量项,结合用户—组织匹配的特点构建量表,如从组织文化、组织价值观和组织支持等方面对用户—组织匹配量表进行设计。

3.研究方法的拓展

从研究方法来看,现有文献多采用实验法将用户或企业代表作为参与者进行研究、[20]对成功企业[25]或针对特定行业进行案例研究,[55]而采用大规模实证研究的文献较少,实证研究的数据来源和研究方法也比较单一。由此,提出以下三个研究方向:(1)需要运用大规模的实证研究。如对不同类型的用户参与价值共创的因素进行对比研究,从而采取相应策略吸引不同类型用户进行价值共创。(2)需要采用多元化数据来源。如采用问卷调查等一手数据与二手数据相结合,或采用在线社区爬虫数据与问卷数据相结合,以降低单一数据来源的局限性。(3)需采用多元化研究方法。如采用案例研究、质性分析与实证研究相结合的方法,或采用问卷调查和实验设计相结合的研究方法,以更精准和更全面地探究用户参与产品创新的相关主题。