基于数据挖掘分析急性缺血性脑卒中痰热腑实证的用药规律

2021-11-23孟繁兴周彦吉刘雪梅张允岭王凤丽

周 莹,孟繁兴,周彦吉,刘雪梅,傅 晨,张允岭,王凤丽

(1. 北京中医药大学,北京 100029;2. 北京中医药大学东方医院脑病一科,北京 100078;3. 北京中医药大学东方医院实验中心,北京 100078;4.中国中医科学院西苑医院脑病科,北京 100091)

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke,AIS)是导致局灶性脑部损伤的主要原因,属于中医“中风病”的范畴,其病理机制是脑血管(主要是脑动脉)的栓塞和血管狭窄导致的闭塞,使得大脑出现不可逆的缺血缺氧损伤,引起相应供血区脑组织的缺血性坏死,严重损害了局部或全脑范围结构和功能的完整性[1]。《中国卒中防治报告2019》[2]指出,卒中已成为中国成年人致残和致死排名第一位的疾病,并且大部分卒中患者预后较差,给家庭和社会造成沉重的影响和负担。已有研究表明[3],急性发作期间脑梗塞的及时有效治疗与预后密切相关。针对急性期脑梗塞的治疗方法是尽快恢复缺血脑组织的血液供应,开通狭窄或闭塞的脑血管,挽救缺血半暗带,从而促进神经功能的恢复[4]。目前,以时间窗为指导的早期溶栓治疗和机械取栓是临床上公认的有效治疗手段,然而溶栓和机械取栓均受严格的时间窗、年龄、基础疾病等多方面的限制,使得大部分患者无法从中获益[5]。

中医药治疗中风病历史悠久、疗效显著、副作用小,早在内经时期便认识到中风病的发生与风、火、痰、瘀、虚等因素有关,病位在脑,病机总属气血逆乱,《素问·调经论》载:“血之与气,并走于上,则为大厥,厥则暴死。”王永炎院士通过对数以千计的中风病患者动态观察,发现中风病急性期约有40%~50%的患者其证候特点为便秘便干、舌苔黄腻、脉弦滑[6],认为其病机主要是中焦痰热内蕴所致的腑气不通、浊邪不降发而为病,据此首创“痰热腑实证”这一证型,成为临床研究中风病热点之一。数据挖掘技术是一种将传统数据分析方法与处理海量数据的复杂算法巧妙结合的新兴技术[7],随着互联网的高速发展,数据挖掘开始应用于医学、金融等多个领域[8]。本研究以各大中文数据库中的文献为载体,基于数据挖掘的方法,旨在分析出AIS痰热腑实证的用药规律,以期为后续基础实验和临床诊疗提供指导。

1 资料与方法

1.1 资料来源

计算机检索中国知网数据库(CNKI)、万方数据知识服务平台(WanFang)、维普中文科技期刊数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(SinoMed)、PubMed,检索有关中药治疗AIS 痰热腑实证的临床研究。检索时间为建库至2020 年4 月27 日。中文检索词包括“急性缺血性脑卒中”“急性脑梗塞”“缺血性脑中风”“急性脑梗死”“缺血性脑梗塞”“缺血性脑梗死”“痰热腑实”“痰热腐实”,英文检索词包 括”Acute ischemic stroke”、”Phlegm-heat syndrome”,检索方式为主题词与自由词相结合。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准 (1)中药治疗AIS 痰热腑实证临床研究(包括随机对照试验,观察性研究,名医经验传承等),语言限定中文和英文;(2)干预措施为中药内服治疗为主。

1.2.2 排除标准 (1)个案报道、动物实验、药理作用或综述性文献;(2)中医诊断辩证类型不明确的临床研究;(3)干预措施采用单纯中药外治法(如中药贴敷、外用、灌肠等)、中药注射剂、中成药,或未明确中药处方;(4)干预措施为中药联合其他疗法而对照组无相同其他疗法;(5)样本量小于20 或结果表明无疗效的文献;(6)重复发表文献保留数据最全的1 篇或无法下载全文的文献。

1.3 数据库的建立

由2 名研究者各自独立筛选文献、提取资料并交叉核对,如遇分歧,则交由第3 名研究者进行仲裁。文献筛选时首先阅读文题和摘要,在排除明显不相关的文献后,进一步阅读全文,以确定是否最终是否纳入。资料提取内容主要包括:诊断、证候、处方、中药、剂量、服法等信息并录入“古今医案云平台(V2.2.3)”建立以“急性缺血性脑卒中痰热腑实证”为名的数据库。古今医案云平台[9,10]由中国中医科学院中医药信息研究所研制,该平台主要用于解决名中医经验学习、传承与挖掘工作中的数据采集、管理、分析、利用等问题,是集数据与方法为一体的综合性医案知识服务平台[11]。

1.4 数据标准化

参照《中华人民共和国药典》(2015 年第一部~第四部)[12],对录入数据库的中药正名为标准规范方剂中药物名称。有异名的药物,如“栝楼”统一为“瓜蒌”;同一药物不同用药部位,如“甘草梢”统一为“甘草”;以不同的地域命名,如“潞党参”统一为“党参”;不同炮制法且功效差异小,如“生大黄”统一为“大黄”;不同炮制法且功效差异大的分别录入,如“法半夏”“半夏”。

1.5 数据分析

利用古今医案云平台中药分析挖掘模块,对中药治疗AIS 痰热腑实证临床研究的中药数据进行频次统计、中药属性分析和常用药对配伍分析。根据平台分析整理得到治疗AIS 痰热腑实证的高频药物导出为Excel 文件,通过SPSS20.0 和SPSS Modeler 18.0 软件,运用Apriori 算法[13]对中药的关联规则进行分析,并运用系统聚类方法进行聚类分析。

2 结果

初检文献1 177 篇,进一步阅读题目和摘要筛选出文献114 篇,阅读全文后,最终纳入60 篇文献,有效处方59 条。对纳入的文献进行整理,中药治疗AIS 痰热腑实证的大部分文献是近二十年发表的,2010 年以前研究仅占17%。60 项研究中,随机对照试验56 项,观察性研究4 项,共涉及经方及经方加减方40 条(主要涉及《伤寒论》和《金匮要略》),名老中医经验方15 条,颗粒制剂或丸剂4 条。

2.1 用药频次与功效分析

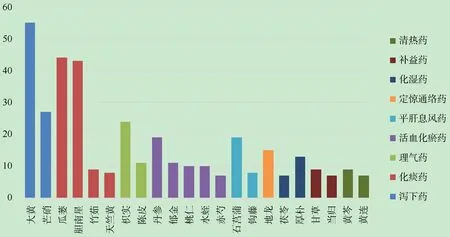

纳入59 条有效处方中,共涉及中药96 味,药物出现频数总计506 次。使用频率最高的是大黄,共使用55 次,其使用频率为93.22%。使用频次≥7 的前22 位的药物依次为大黄、瓜蒌、胆南星、芒硝、枳实、丹参、石菖蒲、地龙、厚朴、郁金、陈皮、桃仁、水蛭、甘草、竹茹、黄芩、天竺黄、钩藤、当归、茯苓、赤芍、黄连。药物使用频次与剂量见表1,药物频次与功效柱状图见图1。

表1 治疗AIS 痰热腑实证高频用药频次统计Tab 1 Statistics on high-frequency medications for the treatment of AIS with phlegm-heat syndrome

图1 高频药物频次与功效柱状图Fig 1 Frequency and efficacy of high-frequency drugs

2.2 药物四气五味及归经分析

所录入的药物的四气涉及寒、温、微寒、平、凉、微温、大寒、大热、热9 类,分析结果显示寒性、温性药物使用频次最高,频次及占比为:寒性191 次,28.28%;温性93,18.64%。所录入的药物的五味涉及苦、甘、辛、咸、微苦、微辛、酸、淡8 类,分析结果显示苦、甘药物使用频次最高,频次及占比为:苦味319,38.90%;甘味157,19.14%。所录入的药物的归经涉及十二脏腑经脉,分析结果显示归胃经、肝经、脾经药物使用频次最高,频次及占比为:胃经253,15.35%;肝经249,15.11%;脾经235,14.26%。详细频次分布情况见图2~图4。

图2 缺血性脑卒中痰热腑实证用药四气雷达图Fig 2 Radar chart of four qi of drugs in the treatment of AIS with phlegm-heat syndrome

图3 缺血性脑卒中痰热腑实证的用药五味雷达图Fig 3 Radar chart of five flavors of drugs in the treatment of AIS with phlegm-heat syndrome

图4 缺血性脑卒中痰热腑实证的用药归经雷达图Fig 4 Radar chart of meridian tropism of drugs in the treatment of AIS with phlegm-heat syndrome

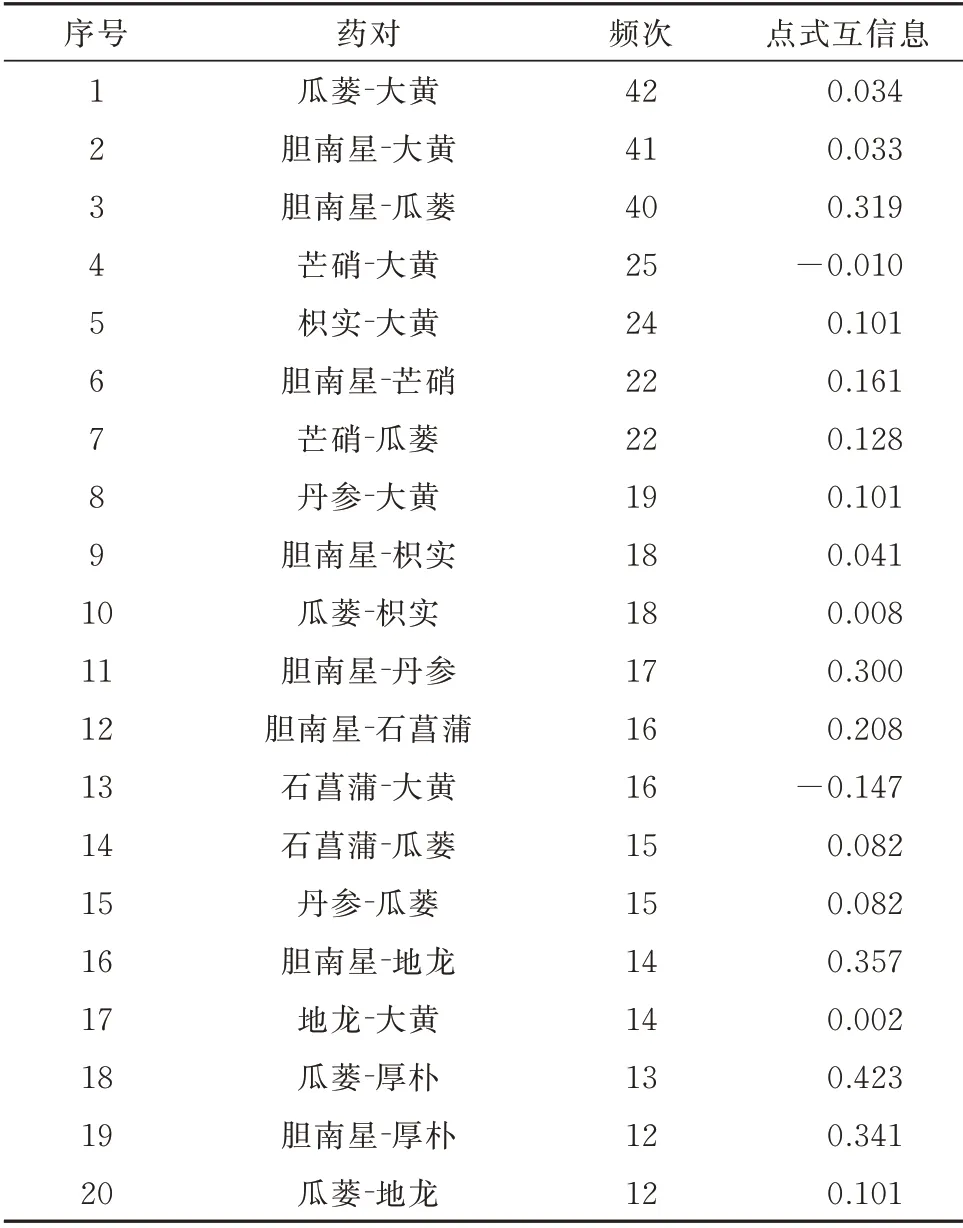

2.3 药对配伍及关联规则分析

对59 条处方中对物配伍分析后发现,药对出现频次最多的是瓜蒌-大黄,药对配伍分析见表2。对药物出现频次≥7 的前22 味药物进行关联规则分析,设置置信度≥80%,支持度≥20%,置信度表示前项出现时后项出现的概率,支持度表示前后项同时出现的处方占所有处方的比例[14],共得到46 条关联规则,综合支持度最高的药对组合为胆南星-大黄,具体关联规则频次分布见表3,核心药物网络见图5。

图5 急性缺血性脑卒中痰热腑实证核心药物网络图Fig 5 Network diagram of key drugs in the treatment of AIS with phlegm-heat syndrome

表2 药对配伍分析Tab 2 Analysis of compatibility of couplet medicine

表3 治疗急性缺血性脑卒中痰热腑实证药物关联规则分析Tab 3 Analysis of the association rules of drugs in the treatment of AIS with phlegm-heat syndrome

2.4 聚类分析

运用SPSS 20.0 对药物出现频次≥7 的前22 味药物进行系统聚类分析,得到冰状图(图6)和树状图(图7)。以距离≥20 为界,可将上述中药分为两大类,具体分组情况如下:第一大类:芒硝、大黄、瓜蒌、胆南星;第二大类:丹参、郁金、水蛭、石菖蒲、地龙、陈皮、竹茹、甘草、桃仁、枳实、厚朴、黄连、赤芍、黄芩、天竺黄、当归、茯苓、钩藤,其中第二大类又可以距离≥10 分为4 个中类,枳实、厚朴各自单独为一类,陈皮、竹茹、甘草、桃仁、当归、黄连、茯苓、黄芩、赤芍、天竺黄为一类,水蛭、钩藤、郁金、石菖蒲、地龙、丹参为一类。

图6 缺血性脑卒中痰热腑实证高频用药聚类冰状图Fig 6 Cluster ice chart of high-frequency drugs in the treatment of AIS with phlegm-heat syndrome

图7 缺血性脑卒中痰热腑实证高频用药聚类树状图Fig 7 Cluster dendrogram of high-frequency drugs in the treatment of AIS with phlegm-heat syndrome

3 讨论

《素问·通评虚实论》载“仆击、偏枯、痿厥、气满发逆,肥贵人,则膏粱之疾也。”说明早在内经时期就已经认识到了中风病的发生与过嗜肥甘之品酿生痰热有关。现代医学研究发现,AIS 患者因胃肠蠕动受限导致肠道菌群失调,肠源性内毒素大量吸收,从而加剧脑循环障碍,也可使植物神经功能紊乱引起高热[15],这与痰热腑实证的病机不谋而合。本研究通过检索各大中文数据库关于中药治疗AIS痰热腑实证临床研究,最终纳入文献60 篇,提取有效处方59 条,对药物种类、性味归经、常用药对配伍、关联规则以及聚类规律进行分析,现将AIS 痰热腑实证的用药规律总结如下。

本研究涉及的中药共95 味,通过对药物频次分析,发现临床治疗AIS 痰热腑实证的高频药物中,大黄、芒硝泻下通积,瓜蒌、胆南星、竹茹、天竺黄、枳实、陈皮理气化痰,丹参、郁金、桃仁、水蛭、赤芍活血化瘀,石菖蒲、钩藤、地龙息风通络,甘草、当归补益气血,黄芩、黄连清热解毒,茯苓、厚朴化湿。通过对药物的四气五味分析,苦寒、甘温药物使用频次最高,《珍珠囊补遗》载“凡药苦者直行而泄”,《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》篇云“病痰饮者,当以温药和之。”现代药理学研究表明苦寒药多具解热、抗菌、消炎、抑制神经细胞凋亡的作用[16];甘温药多具有止痛、缓解血管痉挛、促进多种神经递质分泌的作用[17]。对药物的归经分析表明,归足阳明胃经、足厥阴肝经和足太阴脾经的药物频次最高,当前对中风病痰热腑实证的病机研究多认为是中焦脾胃气机升降失调所致,脾虚运化不利,胃失升降,而使糟粕结于阳明,中焦积而化热,成腑实之候[18],此时速取通腑化痰祛热之法,不但使胃肠功能得到恢复,加快肠内毒性物质排出,还可减轻炎症反应,减轻脑水肿,有助于恢复神经功能缺损症状[19]。

对药物出现频次最高的前22 味药物进行关联规则分析,得到46 条关联规则,其中综合支持度最高的药对组合为胆南星-大黄。大黄攻下之力最强,《本草新编》载“大黄其性甚速,走而不守,善荡涤积滞。”大黄的活性物质总蔥醍提取物已被证明能有效降低血清中一氧化氮(NO)与肿瘤因子(TNF)含量,抑制炎症反应减轻脑缺血再灌注损伤,改善神经功能的缺损情况[20]。胆南星为“肝胆性气之风调和之神剂”,其现代药理学表明胆南星还可降低血液的粘稠度,增加脑血流量[21]。胆南星与大黄组合既可消痰热积滞之内结,又能熄肝阳上亢之内风。

对药物出现频次最高的前22 味药物进行聚类分析,第一大类:芒硝、大黄、瓜蒌、胆南星。芒硝攻逐之力较强,《本草分经》云“芒硝下泄除热,能荡涤三焦肠胃实热”,配伍生大黄起峻下热结之效。瓜蒌清热理气、化痰散结,能降低血液中甘油三酯、总胆固醇和低密度脂蛋白等含量[22],胆南星息风解痉、燥湿化痰,此类药物清热化痰,泻下通腑之力较强,为通腑泄热化痰代表方剂星蒌承气汤的核心药物组成。第二大类又可聚为4 个中类:第一中类仅枳实一味,常与第二中类的厚朴相须为用。枳实专泄胃实、开导坚结,现代药理学研究表明枳实具有镇静、利尿、兴奋胃肠等作用[23];厚朴宽中化滞、降气平胃,两药相合,共奏宽中下气之效。第三中类:陈皮、竹茹、黄连、黄芩、天竺黄、茯苓、甘草,为黄连温胆汤加减方,主清热燥湿、化痰和中;桃仁活血祛瘀,当归养血化瘀,赤芍凉血消瘀,此三者合用凉血不留瘀、活血不动血,为血府逐瘀汤重要组成药物。第四中类:丹参、郁金相伍治疗气滞血瘀诸症;水蛭、钩藤、石菖蒲、地龙属于息风通络类药物,现代研究表明,石菖蒲中的主要有效成分β-细辛醚通过下调缺血区、缺血半暗区的Beclin1 含量,降低自噬的表达从而减轻脑损伤[24]。

本研究基于数据挖掘的方法,利用“古今医案云 平 台V2.2.3”、SPSS20.0、SPSS Modeler 18.0 等软件分析临床相关的实验数据,对AIS 痰热腑实证的用药规律进行了归纳和整理,为后续的基础实验和临床用药提供参考。针对AIS 痰热腑实证患者,急则以大黄、枳实、胆南星、瓜蒌等药物清热化痰、逐瘀通腑治标,缓则以石菖蒲、陈皮、厚朴等药物平肝息风、健脾益气固本,做到标本兼顾,邪去而正不伤。然而本研究也存在一定局限性,由于中风的痰热腑实证于现代首次明确提出,一些古代医案虽有相同证候特征却未能录入,使得分析结果可能存在误差,临床医师在参考本研究结果时需要结合专业的中医药知识加以判读。总之基于数据挖掘技术,可以更加便捷、有效、系统地总结AIS 痰热腑实证的用药规律,为中医药临床诊疗提供一定的参考。