由古壮字的汉字渊源看壮族的中华民族共同体意识

2021-11-23韦亮节

韦亮节

(广西民族大学 民族学与社会学学院,广西 南宁 530006)

中华民族共同体意识是一个整体概念,它需要全国各民族共同培养与牢铸。壮族是中华民族大家庭的一员,其中华民族共同体意识的形成由来已久,学术界亦不乏对壮族中华民族共同体意识的研究。如李玉雄以壮族文化为例,认为铸牢中华民族共同体意识必须提高各民族的主体自觉,确保各民族优秀传统文化与中华民族优秀传统文化发展同向而行[1];罗彩娟基于传统村落纳禄村“超民族身份”的民族与姓氏、地域认同及思想、语广义、族际、文化等方面的互嵌,指出了其所形成的“命运共同体”[2];李斯颖从文学本位出发,指出“在布洛陀史诗的形成过程中,不断强化的中华民族观念为壮族的中华民族,共同体意识之萌芽和发展奠定了坚实的基础”[3],等等。

2021年《课题指南·民族学》第57条《古代少数民族文化创造中的汉字渊源研究》,表明通过研究古壮字的汉字渊源是探讨壮族中华民族共同体意识形成的重要路径。但此前的古壮字多侧重文字学的本体与运用研究:美国学者白丽珠(Margaret Milliken)从语言学、社会语言学等角度比较了古壮字、新壮文和拼音壮文,揭示各自的优缺点,并对改进拼音壮文提出建议[4];澳大利亚学者贺大卫(David Holm)通过大量语言资料的收集与实地考察,探讨古壮字书写体因方言等因素而呈现出的不同地理分布[5]。国内古壮字研究领域的壮族学者韦庆稳在20世纪50年代就古壮字的地位、创制起源年代和造字法提出重要观点[6],对古壮字研究基本格局产生了重要影响。尔后张元生、郑贻青、蒙元耀等学者对相关问题继续展开探讨。2010年,覃晓航《方块壮字研究》一书就古壮字的研究历史、产生发展、造字方法、性质、字音、形体差异、形体演变历程、文字教育等作了全面研究。基于现有研究存在的某些空隙,本文试通过解析古壮字在创制、形体、书写方面的汉字渊源,“有文以证”式地探讨壮族如何形成中华民族共同体意识。

一、古壮字创制的汉字渊源:壮族中华民族共同体意识的萌生

(一)借汉字为形体基础

古壮字“是一种由汉字演变而来的文字体系,是壮族先民借用汉字或仿其结构自创字形来记录壮语的文字”[7]28,故而以汉字构件作为古壮字的形体基础——本文实例中所指的汉字包括汉字笔画、构件与整字。实际上,古壮字也存在一些自造字符,但就数以千万计的方块壮字总量而言,这些自造字符屈指可数。覃晓航认为古壮字的发展要经历独体字、合体整字、简化字三个阶段[8]80-89,该观点基本符合文字创制规律。

1.独体字阶段。张元生认为“壮族人民最初可能是借用汉字来记录壮语,后来觉得汉字很难反映壮语的实际读音,所以才依照汉字创造方块壮字。”[9]实际上用来记录壮语的汉字就是独体字阶段的方块壮字。在该阶段,直接被借用的汉字类型如下:(1)通过训读的方式而借用汉字整字的字形和字义,读音则为壮语音。如:虎,读[kuk7],“虎”义。(2)借汉字的音、形、义以表同义的壮语词。如:灯,读[taη1],“灯”义。(3)借汉字的形(不取其音义)以象现实事物,读壮语音、取壮语义。如:兀,读[ek7],“牛轭”义。

2.合体字阶段。主要将汉字作为古壮字的构件,组合成古壮字。主要的类型有:(1)一个汉字表音、一个汉字表义的组合。如:茆,读[maːu6],“稻草人”义——艹(草)表稻草人材料的类属范畴,卯(mǎo)音近[maːu6],取其音。(2)两个汉字的组合,它们都表壮语音。如方块壮字写作:房方,读[faːη2],“鬼”义——房(fáng)、方(fāng)皆音近[faːη2],故二音均取。(3)两个汉字组合起来都表壮语义。如方块壮字写作:呇,读[bo5],“泉”义——表示水流出之口,是为“泉”。(4)一个汉字充当字缀(既不表音,也不表义)[10],另一个汉字表音的组合。这种方块壮字主要是以“口”作为字缀[11],如:叹,读[au1],“〈动〉藏;收藏”义。

3.简化字阶段。主要将合体字进行简化,使之形成体态更简约,更美观的古壮字,主要类型有:(1)汉字构件的笔画删减。如:,读[dːi1],“不,没有”义——因为古壮字“眉”,读[mi2],表示“有”的意思,为表创制一个与之相反的古壮字,于是将“眉”字的“目”字删减为“冂”而表示“不,没有”。(2)随着汉字构件由繁体转向简体而减省。如:谋,读[mau2],意为“贪,贪图”的古壮字原写作“謀”,后因汉字偏旁“言”简化作“讠”而写作“谋”。(3)汉字作为古壮字构件的简省。如:口市,读[naːu6],“热闹、繁华;闹,吵闹”义——口表示吵闹或热闹时发出声音的器官,属意义范畴;市(shì)与[naːu6]音相差甚远,不存在借音关系,“市”当为“闹”(nào)的简省而表音[12]。

(二)仿“六书”为造字法

诸多前辈学者均为古壮字的造字法提出论说,但古壮字造字法未脱离汉字“六书”之范畴。以下简述数位学者的总结,并对之进行“六书”归类。

1.韦庆稳造字法论说[6]。韦氏论说共分7类:(1)借音,即借用汉字的声音来表达壮话的意思;(2)音义兼借,即实际语言的借字,而不是仅仅文字上的借字……这些汉字的原来读音,大致与壮话相同或相近,意义也相同;(3)借义,即借用汉字的意义而仅发壮音的一类壮字;(4)借字,即仅借用汉字形体,而声音与意义都不相干的字,(1)至(4)例均属“六书”之假借;(5)自造的形声字,即一个壮字由两个汉字合成,一边取它的意义,另一边取它的声音,属“六书”之形声;(6)自造的会意字,即由两个或两个以上的汉字的形体构成,完全不取汉字的声音,也不单取某一边汉字的意义,而是取它们意义结合起来所产生的一种新意义,属“六书”之会意;(7)自造的方块壮字,即汉字的省写或简化的草书,此类不属“六书”之列。

2.张元生造字法论说[9]。张氏认为古壮字构造法有2类:(1)用汉字表达壮语,以下可再细分为音译和意译,实同韦庆稳的借音与借义,属假借。(2)形声字,其下分为8小类:①用一个汉字表形符,另一个汉字表音符组成的形声字;②用一个汉字表形符,另一个汉字表音符,但表形符的汉字与壮语词的意义相同或相近;③以“口”字为形符,但“口”没有实际意义,只作为一种记号,以区别于不加“口”旁的字;④声符取壮音,“声符不按照汉字的读音,而按照它所表示的壮语词的读音”;⑤两个都表示声符的汉字组成的方块壮字;⑥两个都表示形符(义符)的汉字组成的方块壮字;⑦类似汉字的反切字,即一个字取其声母,另一个字取其韵母;⑧采取“简化”和“省声”的造字法。虽然张氏将这8小类统归之为形声,但根据定义与实例判断,①②④⑧属于“六书”之形声,③则近于古汉字中含羡符的字,即含有字音字义无关笔画的汉字[13],⑤⑦虽不属“六书”之列,但属于汉字的反切注音法,⑥则属“六书”之会意。

3.郑贻青造字法论说[14]。郑氏将古壮字构造法分为2类:(1)借用字,其下分3小类:只借汉字的音,不借汉字的义;借用汉字的字义,但按壮话该字词的读音来读;借用汉字的音和义。显然,借用字这一大类属“六书”之假借。(2)自造字,其下分4小类,含合体字、形声字、类形声字和其他,其中合体字中的一部分和形声字、类形声字属“六书”之形声,合体字中的另一部分属“六书”之会意,其他小类则部分属于“六书”之形象。

4.蒙元耀造字法论说[7]30-35。蒙氏的构造法有4类:(1)指事字,即这类字是用指示符号来指明所要表达的字义所在位置,属“六书”之指事;(2)会意字,即会意字常常是组合二三字之义,以构成另一新字之义,属“六书”之会意;(3)形声字,含左形右声、左声右形、上形下声、上声下形、外形内声等5小类,属“六书”之形声;(4)汉字记壮音,含近音代替、音义皆借、汉字壮读和曲折表音4小类,属“六书”之假借。

5.覃晓航造字法论说[8]47-58。覃氏造字法共有12类:(1)借用,含音借法、义借法、(音义)双借法、假借法,皆为六书之假借;(2)形声,属六书之形声;(3)双声;(4)反切,它们均与汉语反切注音有关;(5)会意,属六书之会意;(6)象形,属六书之象形;(7)添笔(指事),属六书之指事;(8)至(12)分别为截部、减笔、转音、笔画、融体,不在六书之列。由上可知,古壮字的造字方法基本遵照六书的造字逻辑。

(三)壮族中华民族共同体意识的萌生

2019年,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上指出:“早在先秦时期,我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心、‘五方之民’共天下的交融格局。秦国‘书同文,车同轨,量同衡,行同伦’,开启了中国统一的多民族国家发展的历程。”[15]“书同文”显然对中华民族共同体意识的形成起着重要的作用。自秦始皇用兵岭南以来,汉族文化慢慢进入壮族世居的岭南地区。当壮族人发觉汉字并不能较好地记录壮语时,他们便以汉字为形体基础、仿“六书”为造字法来创制古壮字,使得古壮字与汉字在形体上呈现出“书近文”现象。那么,壮族何以在形体基础和造字法上都效仿汉字呢?

费孝通认为:“中华民族作为一个自觉的民族实体,是在近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体,则是几千年的历史过程中形成的。”[16]3那么,中华民族作为“自在的民族实体”,其内部何以维系呢?斯大林给“民族”下的著名定义认为:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”[17]64从这个定义可以看出,共同语言是维系中华民族这个实体最为重要的纽带。然而,中国地大物博,汉语内部就分为七大方言区,方言语音差异或大或小,有时人们并不能较好沟通;而且55个少数民族也各有自己的民族语言,所以在推广统一语言(如明清时的官话、民国期间的国语、当下的普通话)之前,人们不太可能“话同音”,所以“书同文”至关重要。而作为拥有自己悠久语言的少数民族,壮族创造与汉字“书近文”的古壮字就体现了其维护中华民族这个“自在的民族实体”的文化自觉,更是其共同体意识萌生的体现。

二、古壮字形体的汉字渊源:壮族中华民族共同体意识的发展

(一)清朝古壮字形体的正、俗体字渊源

广西忻城县古壮字歌本《梁山伯与祝英台》的异文开头均用古壮字写道:“嘉庆四年皇,号中元甲子。云阝广西无事,讲古記英台。照护书汉版,提麻讲传阳。古是古那时,卑戊午己未。”可汉译为:“嘉庆皇四年,叫中元甲子。在广西无事,讲英台故事。照汉版书讲,拿来讲传扬。是那时故事,戊午己未年。”这里交代歌本成形于嘉庆四年(1799年),即成书于戊午年(1798年)与己未年(1799年)之间,是以称“戊午己未年”。由此可知,该歌本的原型是名副其实的清代歌本。

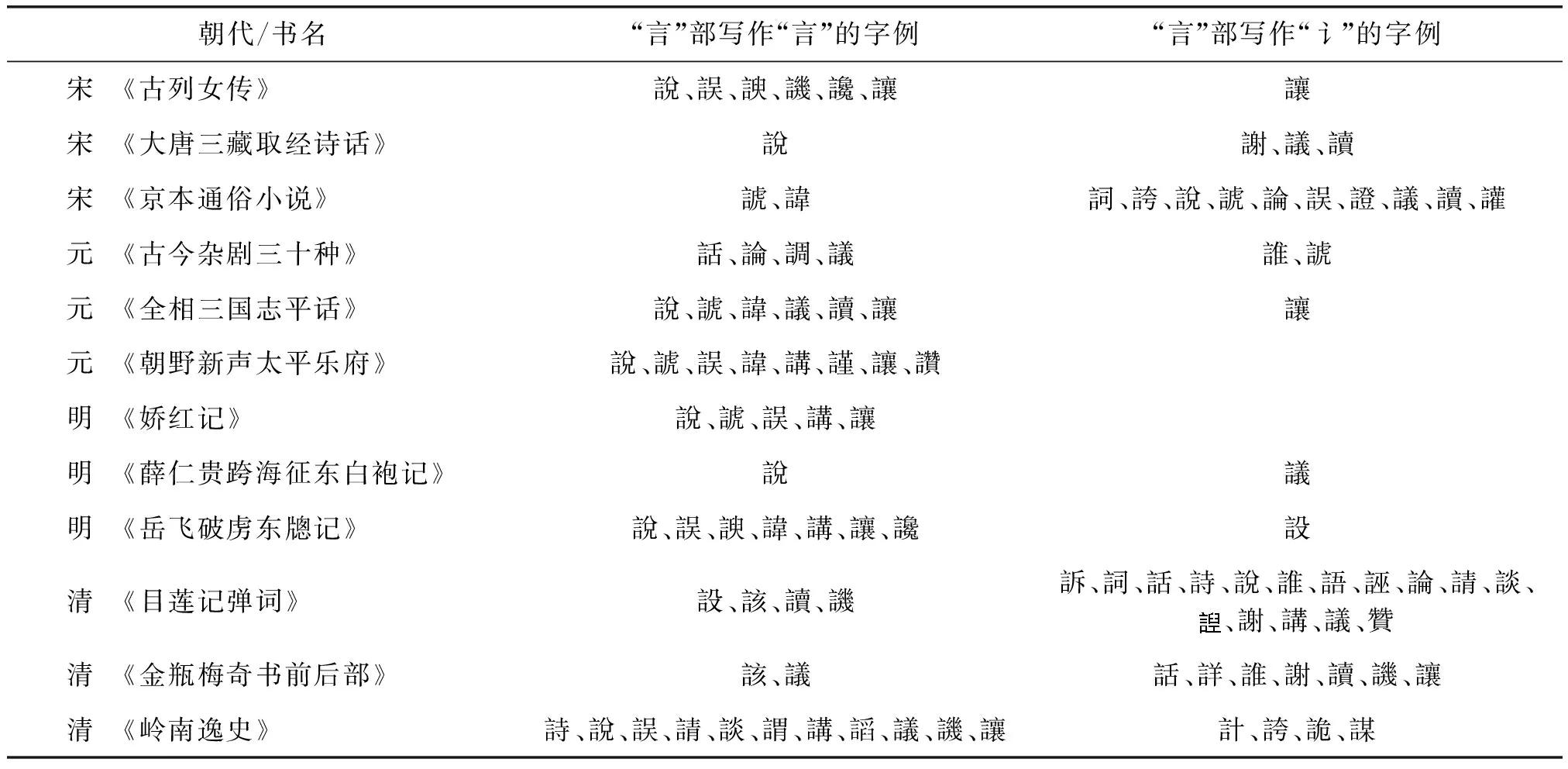

以忻城县蓝继森抄本《梁山伯与祝英台》中的“言”部为例。“言”部有两种写法,一写作“言”,如:話,读[va6],意为“话”,句自“依旬話英台(依英台的话)”;記,读[kei5],意为“记,记录”,句自“讲古記英台(讲英台故事)”;論,读[ln6],意为“谈论”,句自“祝女論婚缘(英台谈姻缘)”。二写作“讠”,如:读,读[tok7],意为“读(书)”,句自“读书为大一(为有读书高)”;议,读[ji1],意为“(懂)得”,句自“时哏无若议(当时不懂得)”;认,读[in6],意为“记,记住”,句自“仅齐认护内(咱都记心上)”。那么,清朝的古壮字歌本何以有“言”部的两种写法呢?其实这就是古壮字对宋至清朝汉字书写体例的借鉴结果。宋至清的汉字可分为正体字与俗体字,一般而言,正体字多将“言”部写作“言”,而俗体字则写作“讠”,如表1所示。

表1 “言”部在宋朝至清朝汉文献中的书写情况

由此可见,古壮字文献中“言”部的这两种写法与宋元明清时期汉字中“言”部的正体、俗体写法是基本一致的。另根据笔者对广西忻城县进行实地调查,搜集到明清时期汉字碑刻、地契、借据等若干,亦发现壮族民众使用汉字过程中,“言”部亦存在“言”与“讠”两种写法。这表明古壮字基本借鉴了当时汉字正体与俗体的两种书写体例。

(二)现当代古壮字形体的简化字渊源

就目前发现的民间文本来看,很多古壮字文献多出自民国时期至2000年前后。值得注意的是,民国二十四年(1935年)八月二十一日,王世杰颁布了国民政府教育部第11400号部令,公布了共324个字的《第一批简体字表》(简称“一简”);1977年5月,中国文字改革委员会颁布《第二次汉字简化方案(草案)》(简称“二简”),共收简化字853个,简化偏旁61个。由于种种原因,这两次汉字简化运动都不同程度受阻,其中一些未能推广的简化字就成为了文字的历史“残存”现象,但这为古壮字与该时期的汉字体例渊源研究提供了可能。由于造字随意性等原因,一些古壮字依然保留了向这些未通行的简化字借源的明显痕迹。广西民族大学蒙元耀教授曾告知笔者,《古壮字字典(初稿)》在编纂之初,以每个词条0.2元的价格征集了广西各地的古壮字,故该辞书中的若干古壮字基本可反映现当代古壮字的样貌,也反映古汉字其“一简”“二简”汉字书写体例的反映,如下表2所示。

表2 古壮字与简化汉字关系

表2(续)

(三)壮族中华民族共同体意识的发展

无论是清朝古壮字对汉字正体、俗体汉字体例的承袭,还是现当代古壮字对简化字的借源,都体现了古壮字的形体随着汉字的演变而演变。这充分说明在文字书写层面上,壮族先民不断自我调适,以使得壮、汉民族在书写方面保持一致步调,也说明壮族的中华民族共同体意识是不断发展的。

一方面,壮族中华民族共同体意识的发展与壮、汉民族交流的不断深入有关。据笔者2020年12月初对壮族占总人口91.01%(1)2020年第七次人口普查数据。详见广西来宾市忻城县人民政府门户网站《忻城县第七次全国人口普查主要数据公报》。网址:http://www.gxxc.gov.cn/sjfb/sjkf/t9261857.shtml.的广西忻城县进行实地调查,在一些汉族村落的族谱和碑刻中发现他们多在清朝时迁入本县,仅以该县思练镇加毫村的几个自然屯为例,上龙帅屯由贵州秦氏与四川郑氏于乾隆年间始建,加毫屯、大洞屯、肯刚屯、高楼屯分别由山西罗氏、湖南长沙张氏、湖南易氏、湖南张氏于光绪年间先后始建。外来的汉族人口还带来了语言文化,是以当地壮族人称这些后来迁入的汉族人为“布官”,意为“说官话的人”;称其语言为“话官”,即官话。在与迁入“布官”的交流中,壮族人也不断地学习官话。现今,忻城县镜内各圩场的交流语言多为壮、汉语(具体为西南官话)共用。在访查过程中,笔者发现各壮族村寨的成年人基本都能在壮语与西南官话之间自由转换,未成年学生则可在壮语与普通话之间自由转换。学习西南官话或普通话是壮族人为了更好地与外部进行交流,而古壮字随着汉字演变而演变也是为了在文字层面上更好地对外交流。在语言和文字上的主动交流,某种程度上就是壮族中华民族共同体意识不断发展的体现。

另一方面,壮族中华民族共同体意识的发展与其文化自觉有关。清朝广西文科乡试100科,凡中举者5 075人,其中少数民族聚居的庆远、太平、思恩、镇安、泗城五府,中式举人共计312名[18]85,这说明包括壮族在内的广西少数民族彼时自觉地投入了中央王朝的文教事业中。由于壮族文人士子频繁接触汉文献,受汉字正体与俗体的影响,自然反映在当时古壮字的体例书写上。1949年新中国成立后,壮族民众积极投入国家各项建设。如忻城县在1958年响应中央号召,在全县办起了25个人民公社,现马泗乡即曾名为红旗公社,欧洞乡名为前进公社,果毅乡名为中苏友好公社[19]48。尔后诸多国家政策也都深刻影响着壮族民众的生活,当下诸多反映时政的古壮字文献中,许多由汉字书写的新名词就直接被借用为古壮字,如“社会”“人民”“毛主席”“共产党”等。显然,壮族民众总是主动在古壮字中融入汉字甚至汉文化因素,所以认同汉族文化,将壮、汉及其他兄弟民族视为一个共同体的意识得以不断发展。

三、古壮字书写的汉字渊源:壮族中华民族共同体意识的成熟

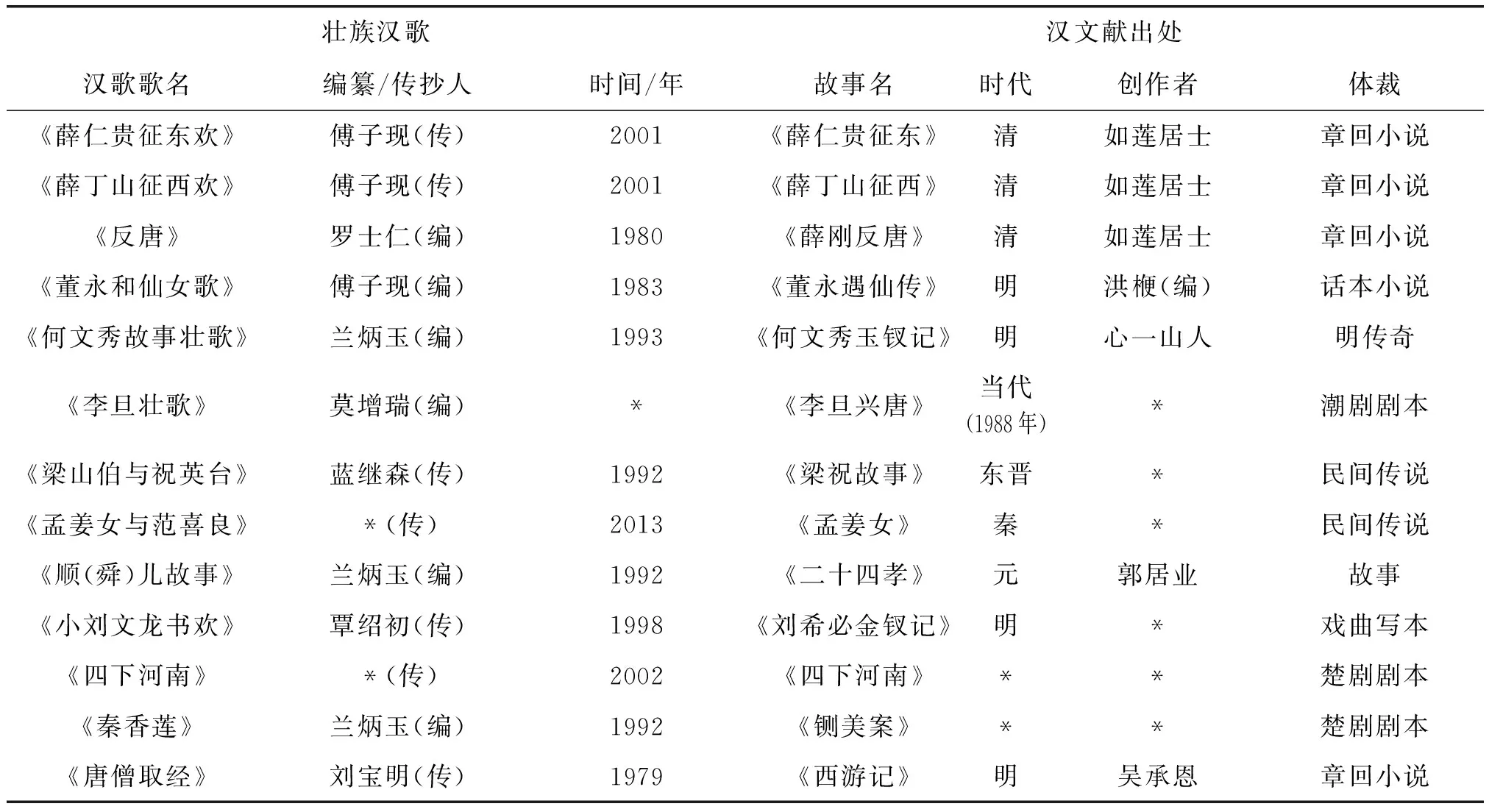

古壮字的现实意义在于其工具性。壮族麽公或师公用古壮字来制作经书,民间歌手们用来抄写山歌。值得关注的是,古壮字还被用来“反向书写”汉文献。所谓“反向书写”,是指壮族民众使用古壮字来对汉文献进行重构,使之生成可供壮族民间阅览的古壮字文本,使同一题材汉族故事生成壮族异文。用古壮字将原本汉文献中的故事改写成壮歌,即“以汉族故事为题材的壮族民间长歌”[20]329,可简称汉歌。笔者在2018至2021年在忻城县开展了5次田野调查,先后搜集到用古壮字写就的汉歌。如下表3所示。

表3 广西忻城县壮族汉歌及其汉文献出处

汉歌的生成一定程度上直接借用原来文献中的诸多汉字,比如各种人名、地名等,使得古壮字中的直接借源字比例增加,自造的古壮字与直接借源于汉字的古壮字在同一文本中呈现出“你中有我,我中有你”的状态。实际上,古壮字对汉文献的书写不仅是文字学意义上的借鉴与反馈,相似体例文字背后更蕴含着壮、汉民族共同的审美心理,这种共同的审美心理就是壮族中华民族共同体意识成熟的体现。

其一是共同崇尚孝文化。壮族的孝文化既有本民族的渊源,如创世史诗《麽童灵》中将远古时代反“食葬”作为孝的开端;同时又受汉文化中孝思想的影响,如在葬礼上,二十四孝故事被仪式专家们传唱,以劝导后人。古壮字手抄本《董永和仙女歌》就着重讲述了主人公董永“卖身葬父”的情节,而卖身葬父在汉文化中也是至孝的体现,故而着重渲染的孝符合了壮、汉民族的共同审美。重构汉族行孝故事,与壮族对儒、道思想的吸收不无关系。一方面,“传入壮族地区的汉文化,自是以儒学为其主要内容。壮族所吸收的汉族思想,主要也就是儒学……壮族的传统思想文化,除了本民族的固有成分外,儒学是其重要组成部分。”[21]儒家思想中,孝是重要的组成部分,特别是二十四孝故事,对传统壮族人孝观念的形成起着重要作用。另一方面,壮族民间的原生型宗教又与道家有莫大渊源,司马虚(Michel Strickman)认为,“12世纪初,宋代道教的《天心正法》广泛流行于华南。道士们如同一群流动的传教士,将《天心正法》驱邪和治病的仪式带进百姓家。”[22]28这说明壮族的原生型民间宗教都或多或少受道教影响,所以在葬礼仪式上,仪式专家们的演唱也是一种带有宗教色彩的孝文化传播。

其二是拥有相似的爱情心理。汉歌中,书写美好爱情者比比皆是。壮族版的梁祝故事延续了汉族版的凄美爱情,却又令大悲情节变成大团圆结尾;《孔雀东南飞》(2)此古壮字文献出自广西来宾市兴宾区五山乡周邓村壮族歌手潘英文的手抄本。的壮、汉版本只是在男女主人公的家庭观各有侧重,其余叙事相仿;孟姜女故事中,壮族版本添加了动物叙事和对做道场的大量铺陈,但孟姜女、范喜良的坚贞爱情基调不变。此外,壮族《秦香莲》等故事则与汉族版本大同小异。追求自由爱情是壮、汉族共同的爱情心理。自《诗经》以降,汉族对美好爱情的书写不可胜数。而壮族历史上的青年男女往往在歌圩上通过对歌来择偶。宋人周去非《岭外代答》记载:“交阯俗,上巳日,男女聚会,各为行列,以五色结为球,歌而抛之,谓之飞驼。男女目成,则女受驼而男婚已定。”[23]422某种程度上,歌圩使得壮族人的自由爱情思想得以伸张,壮族文化中健康的爱情观得以延续。同时,反映壮族文学史上也不乏反映妇女不幸命运的作品,最著名的是流传于广西忻城、上林、马山、都安县一带的《达备之歌》和《达稳之歌》。这两部山歌叙述了近代壮族年轻女子嫁到夫家后备受公婆虐待,最终达奋无端被休回娘家,而达稳在逃走无果后上吊自杀。故而汉族《孔雀东南飞》《秦香莲》等悲剧婚恋作品受壮族人青睐也是情理之中。

此外,古壮字文献中还展现出壮族的家国情怀。如壮族版薛家将系列中的主人公已“在地化”为壮族人的身份,并担任着保家卫国的重任。在壮族版《李旦与凤娇》中,女主人公凤娇以抛绣球的方式向李旦示爱,“绣球(to:m5)拿在手,抛到哥怀中”[24]157,表明凤娇俨然是壮族女性,以壮族女性与汉族皇帝的联姻表明壮族创作者对统一的家国情怀的向往。总之,从文字书写在体例上的同步到文字背后相似的审美心理都表明壮族具有的中华民族共同体意识趋于成熟。

四、结语

壮族是中华民族大家庭的一员,在历史上与汉族及其他少数民族往来密切并积极地吸收“他者”的先进文化。通过借源于汉字字形,仿造“六书”造字法创制古壮字是壮族学习汉族文化的典范,创制古壮字的过程伴随着壮族中华民族共同意识的萌生。在历时层面上,汉字字形在不同时期发生形体变化,如俗体与简体等,而古壮字也在相应时期表现出汉字字形的这种变化,体现了壮族在不同历史时期顺应主流文化进行自我调适的能力,也表明壮族的中华民族共同体意识是不断发展的。此外,壮族民间还用古壮字对大量汉文献进行“反向书写”,这表明壮族与汉族具有审美文化方面的诸多相似性,这是壮族的中华民族共同体意识迈向成熟的文化标志。总之,无论是古壮字内部的汉字渊源,还是古壮字书写与汉文献的关系,无论是壮族文化上的能动性,还是壮、汉民族共同的审美,都充分展现了壮族的中华民族共同体意识。