发酵乳加工工艺及检测技术研究进展

2021-11-01李欣霏王彩云王新妍杨姗姗乌日娜张贵斌武俊瑞

李欣霏,王彩云,王新妍,杨姗姗,乌日娜,张贵斌,,武俊瑞,

(1.沈阳农业大学食品学院,辽宁省食品发酵技术工程研究中心,沈阳市微生物发酵技术创新重点实验室, 辽宁 沈阳 110866;2.内蒙古乳业技术研究院有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010110;3.辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司,辽宁 沈阳 110000)

近年来,随着人们生活水平的提高和营养健康知识的普及,发酵乳制品因其丰富的营养价值和独特的风味、口感越来越受广大消费者的喜爱,在日常饮食市场份额中所占比重快速上升,由2010年的5%到2020年达到25%。然而,随着近年来人们饮食结构和消费观念的不断转变,过去单一、同质化的发酵乳产品已经不能满足不同营养需求、不同健康状况、不同饮食文化和习惯、不同健康安全意识人群的不同需要,市场开始不断细分,对于差异化、个性化营养安全发酵乳制品的需求越来越迫切,这在一定程度上助推了发酵乳制品加工工艺及相关检测技术不断推陈出新和发展进步。近年来,超高压、微胶囊包埋、电子舌、电子鼻、近红外光谱等新技术、新工艺获得了重大进展,发酵乳制品差异化、个性化加工检测技术获得突破[1]。市场上也涌现出山羊乳、牦牛乳、骆驼乳、马乳、驴乳、植物基发酵乳以及益生菌发酵乳饮料、新型益生菌发酵乳、干酪棒、常温酸乳、液体配方乳、代糖减糖发酵乳、低盐低脂发酵乳、低敏发酵乳制品、酸乳块等一大批新型发酵乳制品,极大地丰富了发酵乳种类,逐步满足了广大消费者对于营养、安全、美味、高品质、差异化、个性化发酵乳制品的市场需求,乳制品生产和消费迎来了新的春天。

本文针对近年来国内外有关发酵乳加工及检测技术取得的相关研究成果与进展,进行综述和总结归纳,以期为业内研究人员与乳制品相关生产企业提供一定的参考和依据。

1 发酵乳加工新型原料的开发与应用研究进展

随着人们生活水平和营养健康意识的不断提高和进步,单一以牛乳发酵而来的发酵乳品已经不再能够满足大众需求,人们更加追求营养价值高、品质优良、风味独特的发酵乳。在众多影响发酵乳品质的因素中,原料乳对其风味、口感影响显著[2]。

近年来,研究人员开始立足于对马乳、羊乳、驴乳、鲜牦牛乳及植物酸乳(酸豆乳)等为原料乳进行生产的发酵乳品的研究,例如,杨行等[3]对驴乳酸乳的发酵工艺进行优化,其研究结果证实在42 ℃、5.5 h发酵条件下,驴乳酸乳的品质最佳。周雨等[4]从牦牛酸乳的营养价值、微生物组成、加工技术等方面研究青藏高原地区牦牛酸乳的现状。张晓晓等[5]研究酸马乳的营养成分、功效,结果表明,其营养价值丰富,具有较好的医疗价值和发展前景。这些新型原料乳,有的已广泛应用于食品和医学领域,不仅具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇等营养价值,还具有降血脂血压、降血清胆固醇、软化血管的功能特性,以及抗菌抑菌、抗癌抑癌、消炎止痛、抗疲劳、抗氧化等生理功效[6]。

2 发酵乳加工新型发酵剂的开发与应用研究进展

发酵乳的发酵剂通常为包括乳酸乳杆菌和乳链球菌菌株的混合发酵剂,克服了单一菌株易受噬菌体侵袭的弱点,保证发酵乳生产的正常进行。Mani-López等[7]研究混合菌种发酵乳的培养条件,结果表明,通过混合发酵剂混合发酵所得的酸乳,产生的风味物质成分较为复杂,分布较为分散,其主体风味物质比单独使用一种发酵菌发酵而得的普通酸乳更为丰富。印伯星等[8]在对人源多菌株益生菌发酵条件的研究中发现,混合乳酸菌发酵制备的酸乳质量较好,混合的目的是利用菌种间的共生作用,这种多菌培养的复杂体系更有利于酸乳产生风味物质,其口感、风味更加独特。

此外,植物乳杆菌和双歧杆菌也是应用在发酵乳发酵过程中的主要益生菌菌株。杨慧[9]、贺菁[10]等在对植物乳杆菌Q7、植物乳杆菌KLDS 1.0391的研究中发现,在酸乳发酵过程中植物乳杆菌会有效减缓酸乳后酸化程度,在一定程度上提高酸乳的感官品质、营养价值和益生作用。双歧杆菌是一种重要的肠道有益微生物,对人体健康具有生物屏障、营养作用。隋馨瑶等[11]在对长双歧杆菌耐氧性的研究中发现,长双歧杆菌BBMN68具有较好的耐氧性能,Yang Haiying[12]、Zhu Jun[13]等的研究显示,它能够抑制体内有害菌的生长,具有调节肠道功能、增强机体免疫力、改善便秘等生理功能。

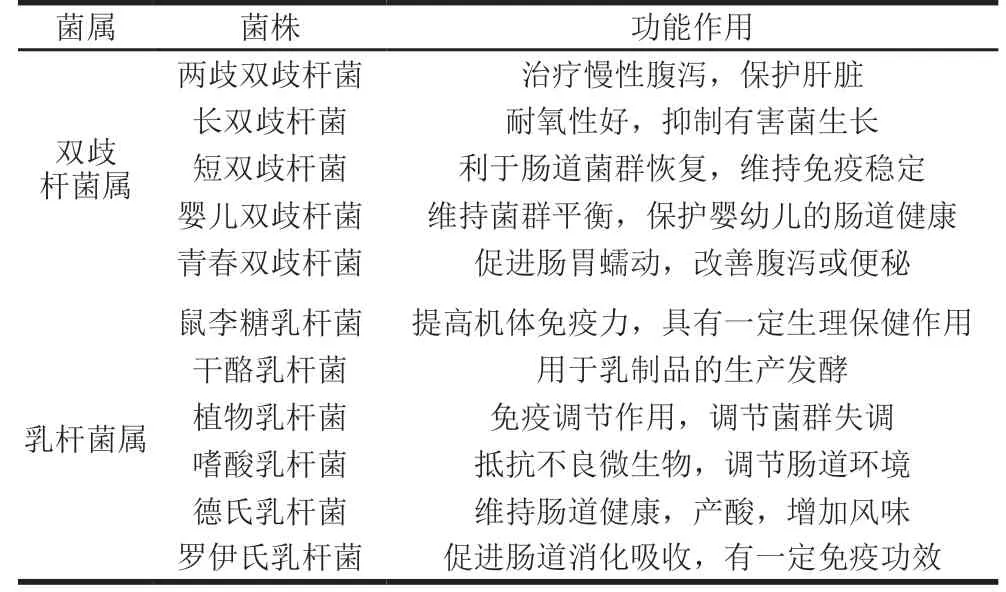

应用在发酵乳发酵中的常见益生菌菌株如表1所示。

表1 应用在发酵乳发酵中的常见益生菌菌株Table1 Common probiotic strains used in fermented milk fermentation

3 发酵乳加工新技术的开发与应用研究进展

3.1 超高压技术在发酵乳加工中的应用

传统的乳品生产加工中发酵乳的热处理技术在灭菌的同时会导致乳品中营养物质及活性成分流失,大大降低发酵乳本身的营养价值,同时伴随着发酵乳品感官品质及功能特性的变化。随着新一代加工工艺的兴起,以超高压技术为代表的非热杀菌技术随之而来,因其可以有效保持乳中的营养成分、风味和口感、提升发酵乳滋味品质,因而在发酵乳加工过程中具有良好的应用前景[14]。

Hernandez等[15]观察超高压技术处理后的原料乳在酸性条件下形成凝胶的性质,结果表明,乳清析出量呈线性减少。Johnston等[16]在对凝固型酸乳生产工艺的研究中也发现,酸乳的凝胶强度随着超高压压力增加而增加,同时经过超高压处理后,酸乳的持水力增加,乳清析出量明显减少。以上研究均表明超高压技术在乳品工业上的应用可以提高发酵乳的凝胶硬度,改善其凝固性,具有一定的锁水性,使其凝胶结构更为致密。

发酵乳经过发酵后,其中残留的部分乳糖在贮存、运输、销售等过程中继续被保加利亚乳杆菌利用,转化成乳酸,使得发酵乳的酸度继续增高,pH值持续下降,这一现象为发酵乳的后酸化作用[17]。然而,Chawla等[18]的研究表明,牛乳经100~1 200 MPa超高压处理后可以在有效灭活微生物的同时不对其风味、质地、营养成分产生任何有害影响,抑制产品的后酸化作用,从而降低生产成本,有效延长产品货架期。

发酵乳经过超高压技术处理可以控制产品的微生物指标,明显缩短变质过程,延长其货架期。随着科技的不断进步,超高压技术将更广泛应用于乳品的贮藏保鲜,通过超高压处理间接影响乳品货架期内的品质变化,从而延长乳制品贮藏期的技术工艺将不断完善。

3.2 微胶囊包埋技术在发酵乳加工中的应用

随着发酵乳品的加工生产进入大规模工业化阶段,解决间歇性生产导致生产效率不高的问题显得尤为关键。以微胶囊技术为代表的固定化技术为发酵乳工业化加工生产提供了技术支撑。微胶囊技术是利用高分子成膜材料,将固体、液体或气体物质包覆在密封薄囊膜内的一种新型包埋技术,囊膜材料的选择决定了微胶囊的性能,常用的微胶囊体系有海藻酸类、壳聚糖类、聚丙烯酸酯类和琼脂类等[19]。

肖璐[20]通过挤压法制备出一种酸乳-海藻酸钠/壳聚糖微胶囊,对其性质进行测定的同时优化了微胶囊的生产工艺,实验发现,微胶囊的壁材可有效控制其进入机体过程中胃液的酸解作用,对活菌在肠道内定植起到一定的保护及促进作用。与此类似,戚薇等[21]将制备出的双层双歧杆菌微胶囊颗粒添加到酸乳中,研究发现,15 d后酸乳中活菌数较高,说明该法能够有效提高菌体的存活率和保存期。Mohamed[22]通过体外实验发现,微胶囊处理对凝固型酸乳的流变性质、生化指标、感官指标及微生物指标有一定的影响。宋雅娟[23]研究不同除氧剂、益生元、包埋条件对微胶囊化的影响,同时对微胶囊的特性和应用进行研究,发现双层包埋技术较单层包埋而言耐酸、耐胆盐性更好,且在酸乳的最佳贮存期内,双歧杆菌和嗜酸乳杆菌的活菌数均可达到106CFU/mL,可见微胶囊技术对发酵乳中益生菌的保护作用较好。

微胶囊技术在发酵乳中的应用保证了其内部有益菌的存活率、控制其裂解释放、抵抗性较好,有效避免胃液等强酸性物质或环境对活菌数的影响。因此,微胶囊化在保护益生菌活性、提高发酵乳品稳定性等方面起到了重要作用,具有重要的应用前景。

4 发酵乳的新型检测技术研究与应用进展

4.1 质构仪在发酵乳制品品质分析中的应用

发酵乳品的黏性、细腻度、爽滑度是评价其物理特性的重要指标。通过质构仪的反挤压装置测定,采取特定模式,通过质构测试曲线对产品质构进行分析,可对发酵乳的风味、口感、品质等进行数字化评价,反映发酵乳的不同特性[24]。

目前研究所采用的质构仪主要包括TA-XT Plus型质构仪、TA-XT2i型质构仪、CT3型质构仪等。例如, 罗璠等[25]采用TA-XT Plus型质构仪测定酸乳的质构特性,研究不同原料乳对酸乳品质的影响。吴进菊等[26]采用TA-XT Plus型质构仪对由不同发酵剂制作的4 种不同品牌酸乳的质构进行测定,对其滋味品质的差异性进行分析。李博等[27]研究草莓汁对低脂酸乳品质的影响;按照Mousavi等[28]描述的方法,采用TA-XT2i型质构仪对低脂酸乳的硬度进行测定,通过质构特性曲线图得到酸乳的硬度。金星等[29]也使用此型号质构仪,采用TPA模式通过酸乳的硬度、弹性、黏附性、内聚性等指标描述热处理乳清蛋白对凝固型酸乳品质的影响。赵秀红等[24]利用美国Brookfield公司的CT3质构仪,通过比较变质前后搅拌型酸乳、凝固型酸乳及干酪的质构变化,通过质构测试曲线对产品质构进行分析,发现通过质构仪评价乳制品品质具有较好的直观性和客观性。

除此之外,质构仪还可用于乳制品实验室对发酵乳的黏稠度、黏附性、细腻程度和爽滑度等口感进行数字化评价。郑红莉[30]通过A/BE反挤压装置测定酸乳的质构特性时发现,口感越黏稠的酸乳,正峰值和面积越大,内聚力越大,对活塞下压时的抵抗力越大,说明酸乳细腻度、爽滑性越差。通过建立酸乳的质构特性和质构仪力学传感器受力值之间的对应关系,可以将酸乳的风味、口感、品质量化,其应用前景十分广阔。

4.2 流变仪在发酵乳制品品质分析中的应用

流变仪是用于测定食品流变性质的仪器,通过获取食品内部的流变参量,进行流变分析,解决实际生产过程中出现的问题,控制产品质量品质。

流变仪技术较早应用于高分子聚合物特性研究中,在食品尤其是发酵乳中的研究近几年来日渐增多。李博等[27]研究草莓汁对低脂酸乳品质的影响,按照Fu Renjie等[31]描述的方法采用R/S Plus旋转流变仪,测定草莓低脂酸乳的黏度,研究草莓汁对低脂酸乳品质的改善作用。金星等[29]采用TA DHR型流变仪测定凝固型酸乳的流变测试参数,研究热处理乳清蛋白对凝固型酸乳流变特性的影响。 潘蕾等[32]使用Anton Paar Physica MCR301流变仪对所研制的低脂高纤长保质期饮用型酸乳的质构进行检测。

以上研究结果均表明,随着流变仪技术在国内外的迅速发展和深入研究,更多业内研究人员较为广泛地使用可以科学、准确、客观反映产品品质的流变仪对发酵乳品进行分析研究。流变仪在今后的食品工业中将得到更为长足的发展,其在发酵乳质构检测方面的应用也为改善发酵乳的生产工艺配方与提高产品质量提供了一定依据和参考价值。

4.3 电子舌在发酵乳制品品质分析中的应用

电子舌技术是一种通过模拟人的舌头感知样品味觉感官指标的一种新型检测手段。电子舌按照传感器阵列的不同可分为电势型、光学型、伏安型及其他类型电子舌,目前基于光化学反应原理的伏安型电子舌,在乳品的品质管控方面应用较为广泛[33]。

Winquist等[34]应用伏安型电子舌评价原料乳变质情况,将其引入乳品生产线,实现对牛乳加工过程中的品质管控。Dias等[35]则将电子舌技术应用于羊乳中掺入牛乳的掺伪检测。发酵乳的滋味是决定消费者选购欲的重要因素,也是不同产品中最有区分度的因素,我国对于电子舌技术在发酵乳品品质和滋味区分上的应用也很多。Wei Zhenbo等[36]利用电子舌技术对6 种凝固型酸乳进行分类,主成分分析和判别函数分析发现,电子舌对6 种酸乳有很好的区分效果。韩千慧等[37]通过SA 402B型电子舌测定制备的褐色酸乳和普通酸乳味感指标的相对强度。丛艳君等[38]采用ASTREE II电子舌系统,对酸乳滋味和干酪滋味品质进行区分和鉴别。

现如今电子舌技术在科研工作中已不再单一使用,其与数据处理系统及感官仿生技术联用的情况更多,能够快速提供被测样品组分的整体信息,灵敏性、可靠性、重复性较高,为发酵乳的智能化品质评价提供了一定的理论依据[39]。

4.4 电子鼻在发酵乳制品品质分析中的应用

电子鼻技术是继电子舌技术之后发展起来的一种模拟人鼻子功能的食品风味检测装置,主要由传感器阵列和模式识别系统构成。阵列中的传感器与样品中的挥发性风味物质结合,产生不同响应信号,与数据库中大量风味物质信息进行比较、判断、鉴别,从而分析样品中物质组分,得到样品中挥发风味物质的整体信息[40]。

目前国内外对电子鼻的研究层出不穷,其在乳品中的应用包括产品贮藏时间和成熟期的预测、挥发性风味物质成分分析、不同加工条件下乳品的分类、乳品掺假掺杂检验等[41-42]。白丽娟等[43]利用Airsense PEN3型便携式电子鼻系统对羊乳发酵前后挥发性成分进行检测和分析,采用主成分分析、线性判别分析等处理方法进行数据分析,判定其风味的变化,体现出发酵羊乳贮藏期间挥发性成分的变化趋势。郭奇慧等[44]应用该型号电子鼻对不同货架期的酸乳进行区分和检验,还通过对不同贮藏时间的酸乳进行气味测定,运用单因素试验等方法确定了一组电子鼻最佳测定参数。此类研究结果均表明,电子鼻能有效区分发酵乳的风味特征,反映发酵乳贮藏过程中风味物质的整体变化规律,在发酵乳的质量评价中具有重要应用价值。

发酵乳品中的香味物质主要来源于脂肪酸的氧化以及菌种发酵过程产生的挥发性芳香化合物和乳酸[45]。 电子鼻作为一种新型检测技术,可以避免人工鉴别受到主观因素的影响,更加客观、准确地测定相关参数,控制乳品质量[46]。随着技术的不断进步,电子鼻将在乳品企业具有较好的发展和应用前景,该项技术的发展为乳品风味改善和乳品风味的研究提供技术支持和理论参考。

4.5 气相色谱-质谱联用技术在发酵乳制品品质分析中的应用

气相色谱对有机化合物具有较好的分离、分辨能力,而质谱则是准确鉴定化合物的有效手段,二者结合而成的气相色谱-质谱联用技术集高效分离和准确定量为一体,分析取样量少,检出限较低,越来越多地应用于食品有机物分析中,尤其是乳品工业中[47]。

Breme等[48]利用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术对草莓酸乳中的风味化学物质进行定量分析,发现其主要成分为醇类和脂肪酸酯。白雪等[49]对微生物脂肪酶处理前后的奶贝及酸乳中的挥发性风味物质顶空固相微萃取后,使用气相色谱-质谱联用仪分析测定其中挥发性组分并计算相对含量。目前国内外对于乳品中风味成分的研究处于前沿阶段,气相色谱-质谱联用技术向着更多元化的方向发展,其与顶空固相微萃取等多种技术的联用得到了极大应用。贺红军等[50]采用顶空固相微萃取法富集提取出紫薯酸乳和普通酸乳中的挥发性风味物质,通过GC-MS-2010型气相色谱-质谱联用仪对风味化合物进行分离检测,进而比较、鉴定不同酸乳。 马艳丽等[51]通过固相微萃取-气相色谱-质谱分析法检测出传统中式干酪与西方切达干酪中风味物质的差异,发现奶疙瘩中挥发性化合物种类较多,约为切达干酪的2 倍。张玥琪等[52]应用顶空固相微萃取法及同时蒸馏萃取法提取出蓝波干酪中的挥发性风味成分后,利用G7890B-5977A型气相色谱-质谱联用仪对蓝波干酪进行分离鉴定,确定了其主要风味组分。

由此可见,通过气相色谱-质谱联用技术可检测发酵乳制品中的各种挥发性风味物质含量及种类,较准确地分析发酵乳制品的特征感官风味与风味物质的相关性,实现复杂体系中有机物的定性及定量测定,为乳品企业发酵乳制品相关品质的监测和改进提供理论依据。

4.6 全自动氨基酸分析仪在发酵乳制品品质分析中的应用

目前,氨基酸的分析方法主要有荧光光谱法、化学法、电化学法和分光光度法等,其中荧光光谱法中的全自动氨基酸分析仪法具有分析时间快、适用范围广泛、灵敏度高等优点,在现代食品氨基酸含量的测定及分析中应用较广泛[53]。

全自动氨基酸分析仪应用在乳及乳制品中的研究已有很多,目前实验室所用的全自动氨基酸分析仪有日立公司的L-8800、L-8900型氨基酸自动分析仪、835-50型氨基酸分析仪及英国Biochrom公司30+系列全自动氨基酸分析仪等。王全利等[54]采用L-8800型氨基酸自动分析仪测定酸乳发酵过程中各种游离氨基酸含量的变化。 周炜等[55]通过L-8800型氨基酸分析仪对发酵乳贮藏过程中氨基酸含量和组分进行分析。王一然[56]通过L-8900型高效氨基酸分析仪在不同发酵条件下测定发酵酸乳中游离氨基酸含量,从而探究不同发酵条件对酸乳营养品质的影响。李蕊等[57]使用该型号氨基酸分析仪研究添加不同益生元对酸乳中游离氨基酸含量、种类的影响,并对其进行相关性分析和营养评价。

通过全自动氨基酸分析仪对发酵乳进行快速检测,进而实现营养成分分析,操作简单快捷、准确性和可靠性高,不使用有毒衍生试剂,减少了人工衍生带来的误差,降低了安全风险。同时,全自动氨基酸分析仪对发酵乳中氨基酸含量进行高通量检测,还可用于产品的质量控制、营养成分的确定及真伪鉴别等方面研究,具有广阔的应用前景。

4.7 近红外光谱技术在发酵乳制品品质分析中的应用

与传统方法相比,近红外光谱技术是近些年来迅速发展的一种新型无损检测方法,可用于乳品的快速检测,具有检测准确度高、测试速度快、对样品无损伤等特点,这为发酵乳的高效、无损、多组分检测提供了新的参考。

孙雷[58]选用傅里叶变换近红外光谱仪采集酸乳样品的光谱图,使用BP神经网络和偏最小二乘法建立预测模型,用近红外光谱分析法预测酸乳中蛋白质和脂肪含量;郭美兰等[59]的研究表明,采用不同光谱预处理方法对含有掺伪蛋白、水、三聚氰胺、糊精的掺杂乳品进行快速鉴别,可行性好、可靠度高,可以有效检测出乳品掺杂情况,这为企业产品的控制和监管提供了新的理论思路和方法,可用于实际生产。张华秀等[60]将Boosting-偏最小二乘法与近红外漫反射光谱结合,建立模型,测定乳粉中蛋白质含量。

4.8 蛋白质快速检测仪在发酵乳制品品质分析中的应用

有研究人员开发了蛋白质快速检测仪,实现对企业机械化生产的乳品快速检测,例如,冯旭东等[61]使用GDYN-200S型蛋白质快速检测仪测定乳品中蛋白质含量,同时考察时间、温度等因素对测定结果的影响,与凯氏定氮法测定结果对比,确定仪器可靠性。以上检测方法操作简便省时、准确度高、精密度高,还可用于检测不同来源的蛋白及批量样品的快速测定,技术发展潜力不容小觑。

4.9 高光谱分析技术在发酵乳制品品质分析中的应用

通过计数发酵乳中的活菌总数可以判断发酵乳品品质的优劣和功能活性的高低。石吉勇等[62]将新型高光谱分析技术和乳品菌落计数方法相结合,研究发酵乳中发酵菌种的光谱差异,可同时准确计数每种益生菌总数,更直观观察各种益生菌的生长情况。高光谱分析技术应用在混合菌种发酵乳品中,对每种益生菌同步计数的可行性较高,可直观、客观、准确、高效地计数发酵乳中每种益生菌总数。

4.10 新型菌落总数快速检测卡在发酵乳制品品质分析中的应用

江学成[63]发明了一种实用新型菌落总数快速检测卡,合理利用计数空间,降低生产成本,操作简单方便,更容易计数,为快速、准确进行菌落计数提供了新的检测思路。梁春梅等[64]通过样品实验、精密度实验、定量限实验、线性实验,比对快速菌落总数测试片法与国标方法检测乳样菌落总数的统计学差异,验证其一致性,提高了乳品中菌落总数的检测效率。

这些新型的发酵乳中菌落计数方法免除了传统方法计数要使用不同培养基的复杂繁琐,可较为精确、高效地检测出菌落总数,为快速鉴定发酵乳品质提供了检测依据,满足了现阶段乳品实际生产和快速检测中菌落计数的需要。

4.11 代谢组学技术在发酵乳制品品质分析中的应用

发酵乳的发酵过程较为复杂,发酵后的乳品品质受多方面因素影响,常规的研究方法难以详细探究影响发酵乳品营养成分、口感、风味的因素和影响机制。代谢组学技术作为新兴的组学技术,以基因组学和蛋白组学的研究思想为依据,对所有代谢产物的组成进行定量分析,并寻找代谢产物含量变化与目标物质变化情况的对应关系,进而研究整个体系的代谢途径[65]。

王一然[56]通过液相色谱-质谱联用技术对不同发酵温度下厌氧发酵的酸乳代谢产物进行代谢组学分析,研究其代谢通路变化和差异代谢产物。Settachaimongkon等[66]采用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱和核磁共振氢谱分别鉴定酸乳中的35 种挥发性物质和43 种非挥发性极性代谢产物,根据代谢产物的特征探究决定酸乳发酵过程和品质的关键因素。Lu Yi等[67]利用核磁共振技术对不经过任何预处理的酸乳发酵过程中所产生的各种物质进行分析测定,快速、直接地实现复杂化学成分的非靶向代谢产物测定。

随着组学技术的不断发展进步,在常用的微生物代谢组学研究方法基础上,采用超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱(ultra-performance liquid chromatographyquadrupole-time-of-flight mass spectrometry,UPLC-QTOF-MS)等新型代谢组学技术研究发酵乳发酵过程中益生菌活性的相关报道也逐渐增多。王越男[68]利用UPLCQ-TOF-MS结合多元统计分析方法对植物乳杆菌P-8与商业发酵剂YC-X11复配得到的发酵乳小分子代谢产物进行鉴定,从代谢组学角度分析其相对于普通单菌发酵乳的优势。与此类似,潘琳等[69]应用UPLC-Q-TOF-MS、代谢组学技术结合统计学方法揭示了俄罗斯布里亚特传统酸乳和市售酸乳之间代谢产物含量上的差异。

代谢组学技术能够高效鉴定代谢产物的结构,保留和反映代谢产物的总体信息,从而利于全面分析发酵乳发酵过程中产生的各种代谢产物组成变化情况和代谢机理,这一能够从整体水平检测代谢特征的组学技术为乳品高通量分析鉴定提供了新的研究思路。

4.12 蛋白组学技术在发酵乳制品品质分析中的应用

蛋白质组学是以蛋白质组为研究对象,研究其结构功能、组成成分、表达水平、修饰状态以及各蛋白质之间的相互关联作用、变化规律的科学,其研究技术主要包括蛋白质分离技术与蛋白质鉴定技术[70]。

乳蛋白是乳中最为重要的营养成分,其结构复杂、种类繁多,为了对乳中蛋白质进行较为系统、深入的研究,不少研究者将蛋白组学技术应用于乳品行业。例如,陈笛[71]利用蛋白组学技术对均质及不同热处理加工后的羊乳蛋白进行比较定量,进而推断各加工处理因素对酸乳品质的影响;杨梅等[72]通过十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳将牛乳蛋白分离,酶解后进行电喷雾质谱鉴定,分析牛乳中不同蛋白质的组成和功能;翟征远[73]通过将蛋白组学和转录水平分析相结合,应用基质辅助激光解吸电离-飞行时间质谱等蛋白组学技术对德氏乳杆菌保加利亚亚种CAUH1发酵乳酸胁迫下的差异蛋白进行分离鉴定,然后通过聚合酶链式反应分析差异蛋白在转录水平上的变化。

蛋白质组学技术定量精确,适用范围广泛,发展迅速,为目前较为前沿的高通量技术手段。现今随着对其研究的逐步深入,蛋白质组学技术已经摆脱传统实验方法的弊端,为从动态的整体蛋白质水平上研究蛋白间的相互作用提供了可能。

4.13 高通量测序技术在发酵乳制品品质分析中的应用

高通量测序技术以能一次并行对较大数量的DNA分子进行序列测定和一般读长较短等为标志,又被称为深度测序[74]。近几年来,高通量测序技术被广泛应用于乳品微生物研究,尤其在发酵乳品的品质检测与工艺改进方面起到了一定的促进作用。

刘怡萱等[75]基于16S rDNA高通量测序方法研究西藏农区和牧区2 种生产方式的牦牛酸乳中菌群结构的多样性,结果表明,不同地区的牦牛酸乳菌群具有显著差异,但优势菌属相同。与此类似,张敏等[76]应用高通量测序技术对新疆地区的不同种类原料乳及其对应的酸乳中微生物的多样性和细菌群体结构进行分析,发现酸乳发酵过程中环境因素会影响其微生物多样性,从而造成乳品间菌群组成的差异性。马才仁卓玛等[77]通过Illumina Miseq高通量测序技术对西藏林芝传统发酵酸乳和酪乳样品进行细菌群落结构分析,结果显示,二者的菌群组成具有一定的相似度和差异性。同时,基于发酵乳的贮藏温度与时间对乳中微生物组成的重要性,利用高通量测序技术研究冷藏条件对发酵乳及其原料乳中细菌群落的影响有助于检测和改善液态乳的品质和安全[78]。 玛依乐·艾海提等[79]使用高通量454焦磷酸测序技术对新疆传统发酵酸乳中微生物类群及群落结构进行分析,进而探讨酸乳中微生物群落多样性。

目前,测序更快、便携性更高的新一代测序设备正在研制过程中,不同测序技术的互补联用使发酵乳品质、加工、检测等方面的研究走向成熟。这一技术的兴起将会不断推动乳品行业的发展,为乳品行业食品微生物水平的控制提供一定的参考价值[80]。

5 结 语

目前,随着人们生活水平的提高,对于发酵乳的口感、风味、营养价值等有了更高要求。与发酵乳相关的新型加工工艺及高新的检测技术不断出现,正在不断刷新和改变着人们对于营养健康的原有认识和理解。本文综述发酵乳的新型加工工艺,包括以马乳、驴乳、牦牛乳为主的新型原料,以双歧杆菌、植物乳杆菌等混合而成的新型发酵剂,以超高压技术和微胶囊技术为主的新型技术,以及发酵乳的新型检测技术,包括结构检测新技术(质构仪、流变仪)、风味检测新技术(电子舌、电子鼻、气相色谱-质谱联用技术)、营养检测新技术(全自动氨基酸分析仪、近红外光谱技术、蛋白质快速检测仪)、菌落计数新方法(高光谱分析技术、新型菌落总数快速检测卡)、组学技术(代谢组学技术、蛋白组学技术)、高通量测序技术等。

随着科技的不断发展和进步,以电子芯片和内置机器人等人工智能为主导的尖端科技应用于控制发酵乳品质量及在线生产监测的技术将不断成熟,前沿的加工工艺及高新的检测技术会在发酵乳相关产品质量安全性与贮藏稳定性的控制方面起到关键性促进作用。同时,多种新型技术在科研领域互补联用,相互融合,其与计算机技术等应用学科相结合的情况将更为多见,这更有利于实验数据的处理和分析。这些关于发酵乳加工及检测技术的研究新进展可以对发酵乳的营养价值、口感、风味、产品质量、代谢情况、微生态环境、内部各组分含量的真实变化及差异做出更为全面的阐释,从而为发酵乳的生产加工、品质管控、贮藏保鲜提供一定的理论基础和技术支撑。