基于GIS的中小学布局优化研究

2021-10-29杜梓宁

杜梓宁, 李 早

(合肥工业大学 建筑与艺术学院,合肥 230601)

一、引 言

城市教育设施关乎国计民生,是城市公共服务设施的重要组成部分,其服务水平的提升对促进公共服务设施建设、实现教育公平等都具有重要作用。基础教育是指中小学教育,是政府参与主导的社会公益性项目,旨在为适龄人群提供素质教育服务,在国民教育体系中处于基础性、先导性地位。随着城区范围不断扩张,逐渐暴露出城市基础教育设施存在数量不足,空间布局不均衡,学校规模设置不合理,学区划分不妥当等问题[1]。为了适应当前中国教育发展的基本规律,基础教育设施的设置亟须针对中小学生行为特征做出适应性改变,针对当前存在的问题,需迫切加快规划布局优化和设施建设。

中小学校作为城市教育设施的重要组成部分,空间布局的合理性是衡量使用要求能否被满足的重要指标,中小学布局应考虑以下两个基本问题:符合就近入学的原则以及提高教育投资的社会效益。

对此,国内外众多学者均展开深入研究:周子懿等(2015)运用GIS相关技术对比分析控规单元与实际学区划分区域内小学的供需情况及可达性差异,发现当前小学空间布局存在的问题,并提供相关建议[2];一些学者利用分布类型点格局指数与覆盖度指数(FSAC模型),定量分析教育资源空间分布特征及其布局效率,并提出相关布局优化建议[3];此外,佟耕等使用GIS中的服务区分析法,分析中小学布点与居住用地之间的关系,并通过加权Voronoi方法和网络分析法建立沈阳市中小学服务区模型,为编制城市中小学布局规划提供技术、方法和理论支持[4];郑童等以北京丰台区为例,研究流动儿童就学需求与教育资源供给之间的关系,为学区划定提供参考建议[5]。本研究拟通过ArcGIS网络分析中的设施服务区分析法,基于合肥市蜀山区道路网络、中小学布点、街道行政划分、以及相关人口数据等,评价合肥市蜀山区中小学空间布局现状,发现并分析其空间布局存在的不足及成因,并给出有针对性的优化策略,有助于实现教育公平,并可为类似城区的中小学布局优化提供参考。

二、研究区域与研究方法

1.研究区域

据相关统计数据,对南京、杭州、合肥小学生2010-2018年在校人口进行对比发现:8年间合肥小学生在校人口增幅最大,几乎等于同期南京和杭州在校人口增幅的总和(1)蜀山区2018年国民经济和社会发展统计公报. (2019-5-27) .http://www.hfss.gov.cn/mlss/szss/tjgb/10854803.html.。2018年合肥市新增学生15.3万名,其中小学生增长数量居全国第三。城市人口的增加致使合肥城市义务教育学校和教育设施建设远远跟不上快速增长的适龄学生数。因此,政府亟需加快合肥市基础教育设施建设,以促进教育资源的均衡分配。研究以安徽省合肥市蜀山区为例(2)由于当前蜀山区高刘街道属于农村区域,建设标准不同于城市,因此本研究的蜀山区范围不包含高柳街道。,针对蜀山区内的中小学展开研究。根据2018年数据,蜀山区人口数量共计128.67万人,其中中小学适龄人口为6.85万人,在合肥市所有辖区中位列第二,对基础教育设施建设有着更为迫切的需求。同时蜀山区行政区划面积最大,横跨老城区和新城区,通过对比研究,可以较为直观地探究中小学校在新老城区布局的分异变化,以及设施可达性与布局公平性的差异情况[6],因此本研究选择蜀山区作为研究范围。

2.数据来源及初步处理

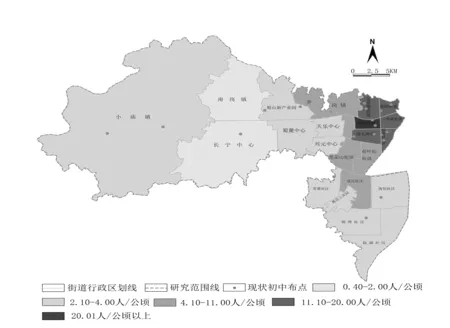

(1)街道边界与人口数据 蜀山区总面积为663平方千米,现有小学共计54处,中学23处。根据收集到的2019年蜀山区各街道中小学适龄人口数据,将现状人口密度结合街道划分进行可视化表达,如图1、2所示。对于基础教育设施布局而言,中小学服务距离的界定,对及时掌握适龄儿童人口分布趋势至关重要。通过各街道中小学适龄人口数据,计算适龄人口密度,与现状中小学布局情况进行对比分析,可以发现现状设施数量与适龄人口密度并不完全匹配,存在严重的失衡现象。

图1 现状小学布点及适龄人口密度分布图

图2 现状初中布点及适龄人口密度分布图

(2)道路网数据 蜀山区道路网数据来自合肥市近期建设图,根据实际交叉口将道路打断,并删除禁止步行和骑行的高速公路、城市快速路数据。整理完毕后导入ArcGIS 10.2进行分析。

3.研究方法

网络分析是基于城市实际路网进行最短路径寻找和最佳资源分配方式的分析方法,常用来计算相关设施的可达性水平。在对蜀山区中小学进行实地调研的基础上,利用ArcGIS网络分析中的服务区分析对蜀山区中小学现状空间布局进行分析与评价,设置服务距离等相关参数,以期发现研究范围内中小学的布局特点及问题。相关街道人口数量、街道行政区划、中小学校位置、名称及数量等主要数据均来自政府部门的统计公报和相关公开资料。

三、中小学空间布局现状

1.现状调研分析

(1)中小学布局分布不均 蜀山区中小学布局整体呈现东北部密集,西部与南部布局稀疏的态势,蜀山区东北部是合肥市老城区,人口密集,公共设施建设相对完善,有众多名校聚集于此,基础教育资源优越。合肥市二环路之内的中小学建设密度要远大于二环路之外的区域,整体布局呈现分布较为明显的不均态势。

(2)部分教育设施位于交通干道 通过现状调研发现:部分中小学沿长江路等交通干道布局。学校在择址之初,为了便于中小学生上下学,将部分中小学校布置于交通枢纽,十字路口等交通便捷之处,但过往车辆可能会对中小学生的人身安全造成影响,加之部分学校由于城市建设用地有限,门前缺乏缓冲空间,具有一定的交通安全隐患。

(3)基础教育设施尚需补充 结合适龄儿童人口数据,发现部分设施布点未能与所属街道中小学适龄儿童人口密度关联。部分街道中小学生人口密度较大(如三里庵街道、西园街道等),但学校数量明显少于人口密度稍小的街道,学校数量尚需补充。近年,新城区中小学适龄儿童人口增长率远大于老城区,中小学校布局选址应在现有适龄人口密度的基础上,对未来人口发展趋势做科学的预测性布局,以满足未来人口发展需要。

(4)配套建设不够完善 中小学在进行选址布局时,会优先考虑教学楼建设,而容易忽视相关配套建筑的建设,教学楼占地面积过大,导致体育馆、足球场等相关配套设施的面积不足,影响学校内部整体规划的协调与统一[7]。

(5)教育资源配置的不均等 通过对中小学名称统计可以发现,合肥市升学率较高、师资力量较好的名校多数位于老城区,新城区只有少量名校,并且大多为分校区,导致优质教育资源的地域差异化现象加重,不利于实现新老城区的基础教育资源均衡化。

2.GIS分析

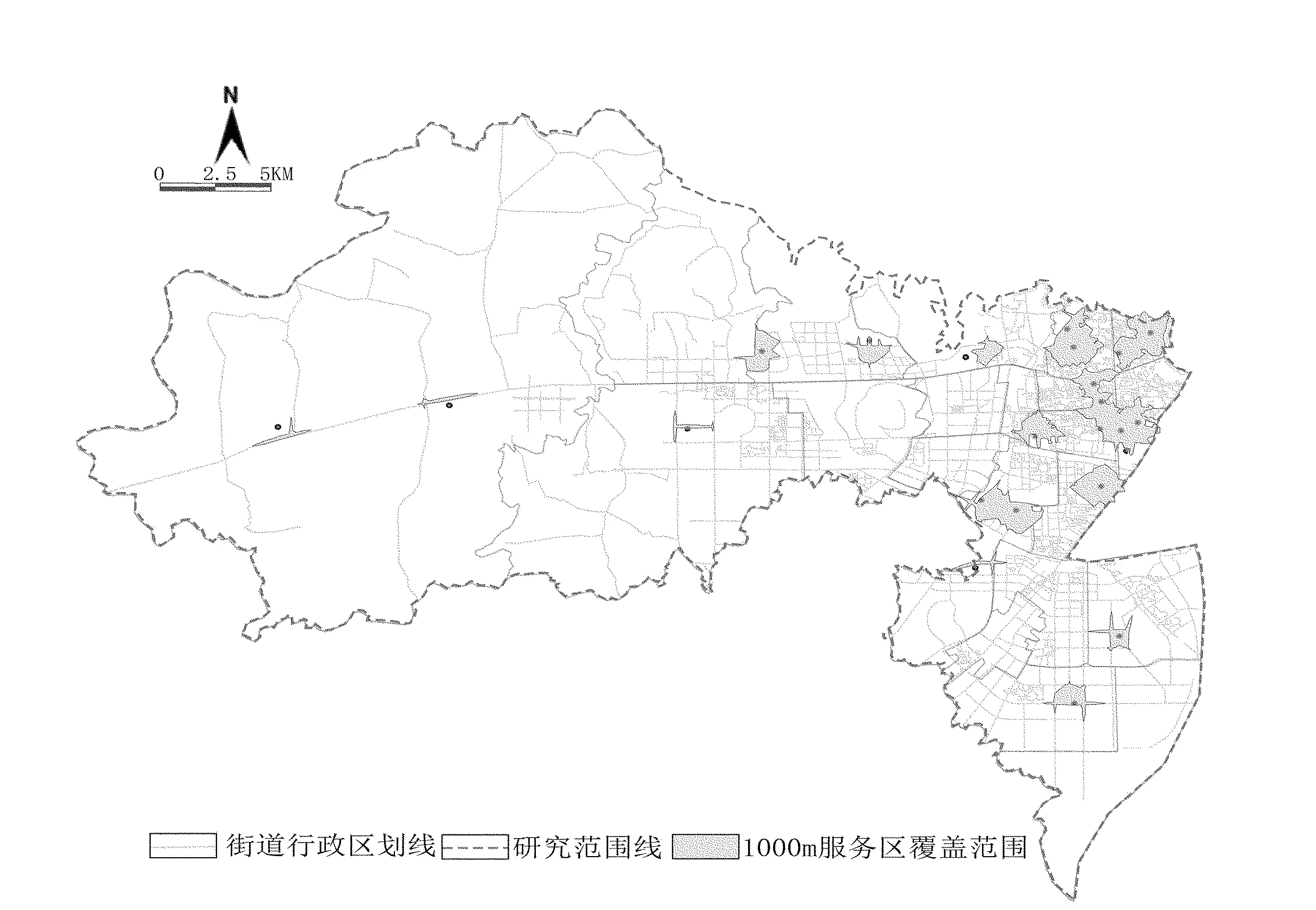

现阶段我国中小学划定学区范围、确定学校建设规模,通常是遵循“千人指标”、“服务半径”等概念,但结果往往难以满足实际需求。根据《中小学校设计规范》(GB50099——2011)和《城市居住区规划设计规范》(GB50180-2018),城镇小学的服务半径以500米为宜,初级中学以1000米为宜。故将500米、1000米设定为相应基础教育设施服务区的服务距离。研究利用ArcGIS软件“Network Analyst”扩展模块中新建服务区功能,设定相关距离参数,并计算蜀山区中小学的服务区覆盖情况。

通过ArcGIS服务区分析,可以看出蜀山区中小学布局存在大面积的服务空缺区,如图3,图4所示。这些服务空缺区多位于新城区与城市道路网密度较低的区域,总体而言老城区与交通干道附近的中小学服务区覆盖情况良好。蜀山区内老城区(二环路以内)小学500米服务半径的有效覆盖率为43.2%,初中1000米服务半径的有效覆盖率为45.3%。对于新城区而言,小学服务区域的有效覆盖率为15.4%,初中为10.7%,与当前居民对于基础教育设施的需求差距较大。通过数据分析发现:新老城区的服务区有效覆盖率存在显著差异,老城区要远优于新城区的中小学服务区覆盖率,但新老城区均不能达到相应服务距离的全覆盖服务,均有半数面积以上的服务空缺区。

图3 合肥市蜀山区小学500米服务区分析

图4 合肥市蜀山区初中1000米服务区分析

对服务空缺区用地性质进行分析,发现区内中小学服务未覆盖区域存在大量居住用地,服务短缺区不利于居住区内的中小学生就近入学。通过分析可知,蜀山区中小学现状布局具有以下问题:

(1)中小学数量整体不足 蜀山区现状共有54处小学,23处中学,现有的中小学数量不能够满足相关规范规定的服务距离,中小学服务未覆盖区域呈大面积片状分布,且有大量的居住用地未被服务区覆盖,这说明现有中小学数量不足以满足当前社会需求。

(2)老城区内存在服务重叠区 老城区内部分中小学距离过近,服务存在重叠区域。中小学校布局密度过大,服务重叠区的存在不仅不利于经济有效的利用基础教育资源,也不利于实现基础教育资源的公平化配置。与老城区存在服务重叠区相反,新城区存在大面积的服务短缺区,中小学生通学距离过大。

(3)学区划分科学规划不足 现况学区划分多以主要交通道路为界线,以街道区划为辅助。在学区划分过程中,若严格按照就近入学的原则,可能会导致一些学校入学人数超出学校的服务能力。同时学区内的部分学校位于学区边缘处,对于学区内另一侧的学生而言,可达性不佳。由于传统学区划分存在缺陷,在某些学区中的部分区域,学生在本学区上学要比去相邻学区花费更多时间。

四、中小学空间布局的成因分析

合肥市蜀山区中小学布局存在较大的分布差异,总体呈现新城区中小学数量较少,老城区中小学数量较多的特点。总体空间布局不完善,大部分区域不能满足相应的服务区覆盖,存在大面积的服务空缺区,老城区的服务区覆盖率优于新城区。造成这种布局特点的原因有多种,例如区域间的经济差距、选址缺乏科学参考依据、建设存在时滞等,通过对蜀山区各中小学及周边环境的调研,区内中小学空间布局的成因有:

1.公共服务设施建设的地域分异

合肥市老城区由于建成时间久,相应公共服务设施建设较为完善。而新城区由于近年行政板块扩张迅速,部分区域相关公共服务设施建设速度未能跟上城市发展速度。例如蜀山区西部,原本属于肥西县的部分区域,陆续被划至蜀山区范围内,然而区域内相关生活配置仍未达到城市生活标准。对于新城区建设而言,要重视区域内相关公共服务设施的建设,进一步提升居民的幸福指数。

2.用地性质的影响

蜀山区辖区范围包括高新技术产业园和经济技术开发区,用地性质包含仓储用地与工业用地等,此区域范围内居住用地较少,故中小学数量较少。若从学龄人口密度,中小学服务距离等方面来看,该区域中小学数量并不能满足当前需求,区域内大多数居住用地至中小学的通学距离远大于1500米,需要步行15分钟以上。通学距离过大,不仅存在安全隐患,通行成本也会提高。

3.新老城区道路密度的差异

城市交通连接各类公共服务设施,同时也决定了到达相关设施的便捷程度。通过对蜀山区新老城区道路网进行对比可以发现,同一比例尺下,老城区道路网密度远大于新城区。道路网密度和交通可达性呈正相关,较高的道路网密度有利于区域内的中小学生通学。可达性的强弱是建立在实际路网条件之下的,故路网密度可对基础教育设施使用率产生显著影响。

4.选址科学量化分析有待加强

当下中小学在城市空间布局方面的科学论证不足,与居住单元的距离要求并未完全与适龄人口密度相结合。同时中小学选址布局与城市未来发展方向、适龄人口增长趋势的结合有待提高。其选址布局应当从城市总体规划、中小学生人口分布、服务距离、交通便捷程度、城市未来发展方向等多方面进行综合考虑,建立科学的选址依据[8]。

五、结论与建议

1.结论

研究基于合肥蜀山区中小学现况,分析其布局特点;使用ArcGIS服务区分析法,设定中小学对应的服务距离,对现状中小学进行服务区分析,计算服务区覆盖率,总结若干现状布局问题及特点,并对服务短缺区的形成原因进行探讨,最终提出中小学布局优化策略。中小学的空间布局要打破现有规划布局依据,多因素考虑,合理配置基础教育资源。文章的研究方法和研究结论可以为未来同类型城市新老城区中小学选址布局提供一定的参考和借鉴,并对未来学区划分新方式提供一定的思路。

2.主要建议

随着城市不断扩张,国民生活水平不断提高,应加强区域内基础教育设施建设布局。中小学作为基础教育设施的重要组成部分,为了更好地服务使用人群,其服务半径应有一定的限制,着重提高中小学布局的可达性与公平性。通过前文的调查研究,提出中小学布局的主要优化建议:

(1)增加中小学数量 近年,随着城市建设不断扩张,相关公共服务设施建设亟待跟上城市扩张速度[9]。通过ArcGIS分析发现,合肥市蜀山区中小学数量不能满足现有的使用要求,存在大面积的服务空缺区。应结合中小学适龄人口密度,在中小学校服务薄弱区域,适当增加中小学数量,尽量满足小学500米,中学1000米的服务距离,使区域内的中小学生能够方便快捷的到达学校。如果当前增加中小学数量较为困难,可向相关学校建议对服务距离较大的中小学校增设校车接送,保证中小学生上下学的便利性与安全性[10]。

(2)均衡基础教育资源配置 对于区域内中小学校资源配置不均衡的现象,应采取因地制宜的措施进行优化完善。例如老城区部分中小学校由于建设密度过大,存在服务范围重叠的现象。对于此类学校,可以在分析适龄人口密度的基础上,将部分学校合并设置或将其外迁至基础教育设施服务能力较为薄弱的新城区。对于新城区中小学服务半径过大的现象,可以根据区域内适龄人口密度、人口增长率等进行科学预测,进而依据适龄人口增长趋势逐步增加中小学校的数量,减小服务半径,保证教育资源配置的可达性与公平性。今后基础教育设施规划应与未来城市规划方向相协调,并根据城市发展情况不断调整优化布局。

(3)提高布局的科学性与时效性 对于中小学布局,要综合考虑服务距离、服务人口、学校建设标准及用地可扩展性等条件,以此提高布局的科学性。现状中小学布局建设一般在开发区域较为成熟、有较强的入学需要时才着手建设,学校地块因此错过最佳收储时机,土地价格上涨从而导致就学矛盾激化[11]。城市发展较快时,城市道路、用地性质等都在变化,新老城区人口变化也较大,规划设计人员不能完全根据设计规范确定中小学布局,需结合实地勘察,制定具有前瞻性以及能动态调整的基础教育设施空间布局。同时应掌握规划设计的新方法,使城市小学布局规划更加注重公平性与可达性。

(4)增加新区道路网密度 蜀山区道路网密度明显呈现出老城区密集、新城区稀疏的特点,相关研究表明,通过增加道路密度,可以提高区域内中小学校的交通可达性[12]。通过提高建设用地中交通用地的比重,建立稠密的道路网,以提高交通效率,减缓交通拥堵。对人口密度较大的老城区中小学,服务半径可适当缩小,但小学应不小于200米,避免服务区域过度重叠造成教育资源的浪费。新城区小学建设要遵循国家相应规范,深入贯彻落实“小街区、密路网”的规划设计标准。

(5)优化学区划分方式 目前中小学校学区划分方式有待调整,现有的学区划分方式多数是以街道、小区边界为依据,导致部分中小学位于学区边缘位置,学校服务距离超出规范规定值,不利于中小学生便捷的通学要求。同时,由于中小学资源配置的不均衡,引发家长强烈的“择校”冲动,与教育部门公平教育的初衷背道而驰,故此,优化学区划分势在必行。

可借鉴北京市海淀区2019年新出台政策:实施多校划片,保障片区内总学位数,同时力求每个中小学生获得优质教育资源的机会公平[13]。若学区划分按照泰森多边形方式生成,则学区内的任意一点到达中小学的距离是公平且最短[10]。这些方式都可以打破街道限制,优化学区划分方式,增强中小学可达性。