Lorenz散点图结合逆向技术快速识别起搏器基本功能

2021-10-26戴静龙佑玲黄雯熊田珍尹蕊

戴静 龙佑玲 黄雯 熊田珍 尹蕊

起搏器基本功能包括起搏功能及感知功能。起搏器基本功能状态与患者的安全息息相关。动态心电图是评价起搏器基本功能的一种最常用的方法。近年来随着医疗科技的发展,心电散点图技术给动态心电图临床应用带来了新的生命力。Lorenz散点图可将全程每一个心搏呈现在一张二维图中,直观显示每个心搏的前后周期值。我院运用深圳博英动态心电图工作站-BI9800型系统,通过人机对话去除干扰和伪差,经过系统自动分析绘制Lorenz散点图。现选取起搏器基本功能出现障碍的3例病例,分析其临床资料。

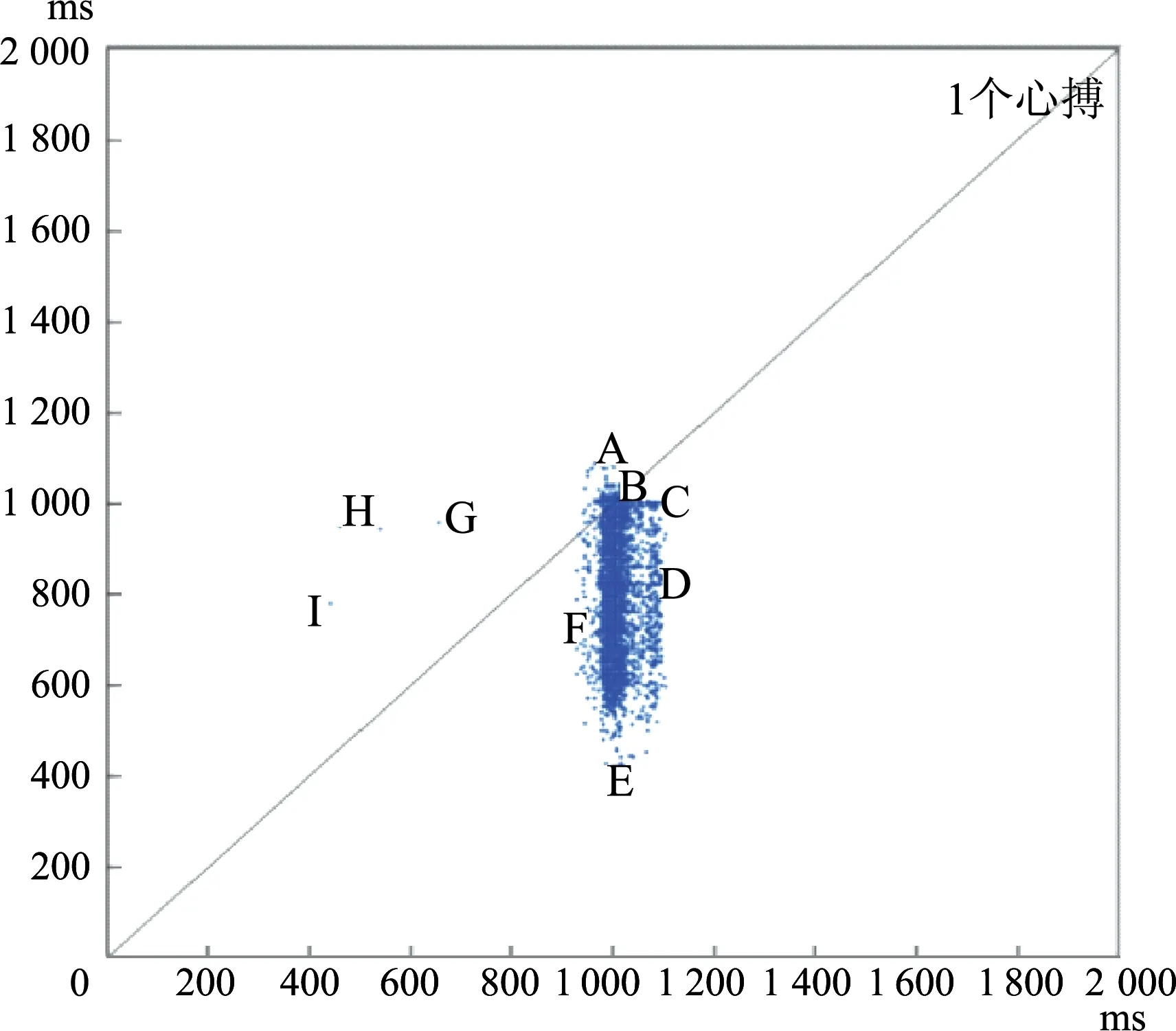

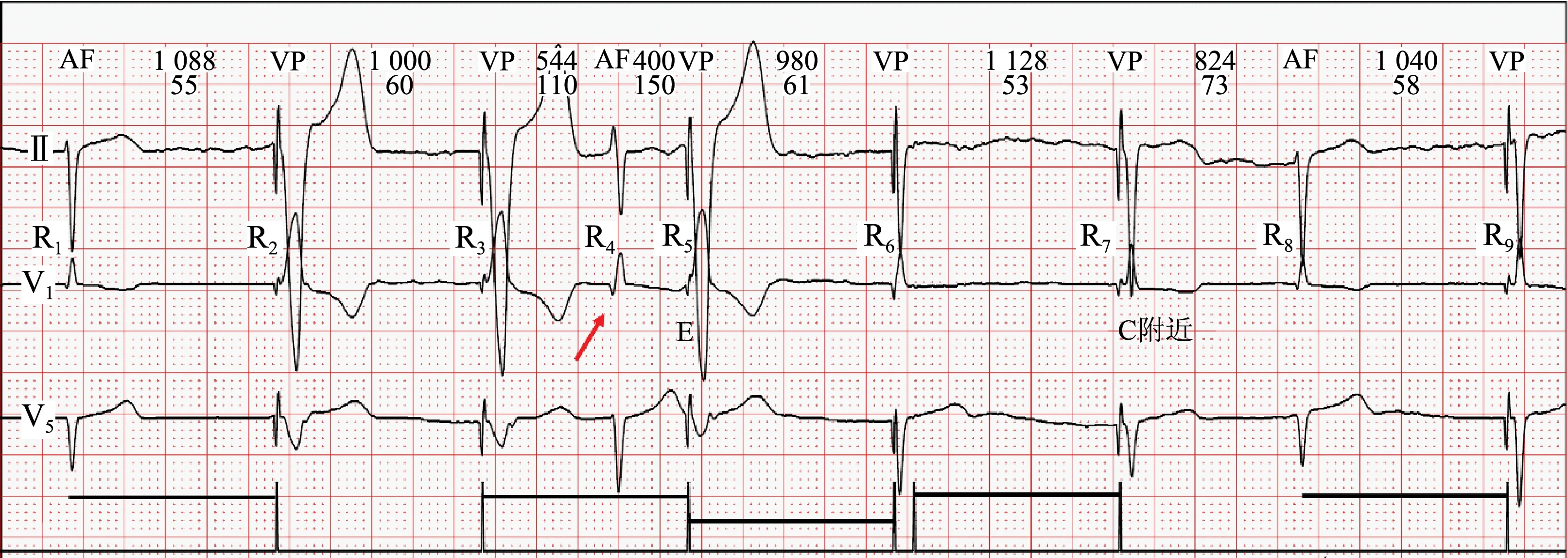

病例1:患者女,87岁,因病态窦房结综合征植入双腔起搏器[美国雅培(圣犹达)公司]4年,基本频率60次/min,近1年发生持续性房颤,将DDD模式程控为VVI模式,设置心室不应期300 ms,关闭滞后频率功能。动态心电图中全程Lorenz散点图:近端呈扇形,远端呈45°线上“切线”的“曲尺”形状(图1,扫描OSID码查阅彩图)。提取全程心室起搏Lorenz散点图(图2),出现以1 000 ms前周期为主的心室起搏点集:A、E点集,围绕A、E点集的B、C、D、F点集,以及远离A、E点集且处于其左方的G、H、I点集。通过逆向技术,得到图3及图4:房颤及心室起搏心律,图中椭圆形圈标记的数字为RR间期,单位为ms。A至F点集心室起搏及感知功能正常;图5中G点集为心室起搏:R8前周期为红色箭头所示的室性早搏R7-R8间期656 ms,R7距离R6约408 ms,已在心室不应期(300 ms)外,而R8处VP脉冲由R6触发,起搏器对R7感知不良。图6中I点集为心室起搏:R6前周期为自身心室波R5-R6间期440 ms,R5距离R4约556 ms,起搏器对R5感知不良。图2中H点集与G、I点集性质相同(未附心电图)。图1中红色散点为室性早搏。动态心电图诊断:① 异位心律(房颤);② 室性早搏;③ 心室起搏心律,VVI模式,基本频率60次/min,心室起搏功能正常,间歇性心室感知功能不良,建议起搏器程控。

图1 病例1全程Lorenz散点图

图2 病例1全程心室起搏Lorenz散点图

房颤,心室起搏,VVI模式,室性融合波,心室感知、起搏功能正常。图3 病例1全程心室起搏Lorenz散点图A、C、D、A-E点集逆向心电图

心室起搏,室性融合波,心室感知、起搏功能正常。图4 病例1全程心室起搏Lorenz散点图C-D、E-F、F点集逆向心电图

室性早搏,间歇性心室感知功能不良,心室起搏功能正常。图5 病例1全程心室起搏Lorenz散点图G点集逆向心电图

间歇性心室感知功能不良,心室起搏功能正常。图6 病例1全程心室起搏Lorenz散点图I点集逆向心电图

病例2:患者男,82岁,因冠心病植入双腔起搏器[美国雅培(圣犹达)公司]6年,基本频率60次/min,近2年出现持续性房颤,程控模式为VVI,设置心室不应期300 ms,关闭滞后频率功能。全程Lorenz散点图(图7)远端“曲尺”边缘外可见散在散点。提取出的全程心室起搏Lorenz散点图(图8)上出现以A点集为主的心室起搏点集,围绕其周围的是少量的B、C、D点集及相隔较远的E、F、G、H点集。通过逆向技术显示图9中E点集R5前周期长约400 ms,此处VP由前1次VP(R3处)触发,R3处VP脉冲至R4间期约640 ms,起搏器对箭头所示的R4感知不良。R6处心室脉冲落入自身QRS波中,形成假性室性融合波,心室起搏脉冲100 ms后发放心室备用脉冲,此心室备用脉冲以基本频率间期触发R7处VP,R7为室性融合波,其前周期约1 128 ms。图10中G点集是感知自身R2触发的心室起搏,前周期约1 080 ms,后周期R3至自身R4间期约1 300 ms,图中第1个箭头所示的心室起搏脉冲及100 ms后的心室备用脉冲均未起搏心室,出现心室起搏不良。R4距其前心室备用脉冲约200 ms,处于心室不应期中,为功能性心室感知不良。图8中F、H点集与G点集类似(由于其后心室起搏不良,心室后周期VP距自身R波出现的间期更长)。在全程Lorenz散点图(图7)远端“曲尺”边缘外任意逆向1个散点,如箭头所示:逆向心电图如图11中自身心室波R4前后心室起搏脉冲及备用脉冲均失夺获,致前后周期为自身心室波间距的长周期。全程Lorenz散点图中红色散点为室性早搏。动态心电图诊断:① 异位心律(房颤);② 室性早搏;③ 心室起搏心律,VVI模式,基本频率60次/min,自动夺获功能运作,间歇性心室起搏功能不良,间歇性心室感知功能不良,建议起搏器程控。

图7 病例2的全程Lorenz散点图

图8 病例2的全程心室起搏Lorenz散点图

间歇性心室感知功能不良,心室起搏功能正常,室性融合波,心室备用脉冲发放(自动夺获功能运作)。图9 病例2的全程心室起搏Lorenz散点图 E点集逆向心电图

间歇性心室起搏功能不良,室性融合波,心室备用脉冲发放(自动夺获功能运作)。图10 病例2的全程心室起搏Lorenz散点图 B、D、G点集逆向心电图

心室感知功能正常、心室起搏功能不良,心室备用脉冲发放(自动夺获功能运作)。图11 病例2的全程Lorenz散点图箭头所示点集逆向心电图

病例3:患者女,74岁,植入Vitatron C50A4双腔起搏器6年余,DDD模式,低限频率60次/min,上限跟踪频率140次/min,SAV间期150 ms,PAV间期190 ms,ASP间期300 ms,模式转换、心室安全起搏开启。提取全程房室顺序起搏Lorenz散点图(图12):出现以低限频率间期为主的A点集,右侧边缘外平行的B点集。图13中 C点集:由于R5、R6处PAV间期不同,导致前周期长于低限频率间期;F点集AP前约300 ms处可见自身窦性P波,PAV间期缩短,室率保持稳定,符合心房同步起搏(ASP)功能运作,R4处也是室率稳定发放的心室起搏,R4与前面的P波间距约240 ms,大于设置的SAV间期150 ms,说明2次箭头之间的肌电干扰致心房过感知,被起搏器识别为快速房性心律失常,模式转换为非跟踪模式,快速房性心律失常终止后通过ASP功能从一跳模式转换成跟踪模式。图14中D点集R5前周期为室性早搏到房室顺序起搏的间期,后周期约为低限频率间期;图15中E点集R5前后周期都大于低限频率间期,后周期因PAV间期不同致RR间期延长,R5处PAV间期约110 ms,自身QRS波落入双脉冲之间,为心室安全起搏;E点集前周期约1224 ms,考虑箭头处发生心室过感知,由VA间期触发R5处AP。图16中G点集R4前周期1 472 ms,与E点集类似,箭头处发生心室过感知而致起搏周期延长。动态心电图诊断:① 窦性心律;② 室性早搏;③ 交界性逸搏;④ 起搏心律,DDD模式,以房室顺序、VAT方式起搏,低限频率60次/min,可见心室安全起搏,模式转换功能、心房同步起搏功能(ASP)、室性早搏反应功能运作,心房、心室起搏功能正常,间歇性心房、心室感知功能过度,建议起搏器程控。

图12 病例3的全程房室顺序起搏Lorenz散点图

肌电干扰致心房过感知,模式转换功能、心房同步起搏(ASP)功能运作。图13 病例3的全程房室顺序起搏Lorenz散点图A、C、F点集逆向心电图

室性早搏,室性早搏反应功能运作。图14 病例3的全程房室顺序起搏Lorenz散点图D点集逆向心电图

交界性逸搏,心室安全起搏,肌电干扰致心室感知过度。图15 病例3的全程房室顺序起搏Lorenz散点图E点集逆向心电图

讨论植入起搏器后的心搏由自主心搏、起搏心搏组成。在VVI模式工作中,自主心搏低于起搏低限频率时,起搏器便开始工作,这便构成了位于Lorenz散点图远端低限频率间期的心室起搏散点:如病例1图2的A-E点集、病例2图13的A点集,形成远端“曲尺”的右边线。心室起搏逸搏是自主心搏以低限频率间期触发的心室起搏,由于起搏通道是以低限频率间期触发心室脉冲发放,散点的间期是按心室搏动的波峰计算RR间期,心室起搏脉冲到起搏波峰有一定距离,同时还由于心室对自身不同的QRS波感知位点不同,多数会出现心室起搏逸搏间期大于低限频率间期的情形,便构成位于心室起搏点集的右侧边缘散点:如病例1的C-D点集(图2)、病例2的C点集(图8)。当室性融合波点集后点及心室起搏逸搏点集后点是心室起搏,便形成心室起搏点集右上方45°线上“切线”;心室起搏点集由于其前后周期的点性质不同而形成以低限频率间期为中心、右上方呈45°线上 “切线”的长方形条带状点集,其宽度不超过低限频率间期起搏点集左右100 ms,与苏海等[1]报道相似。通过逆向技术,可明确这些点集的心室起搏及感知功能正常。病例2的Lorenz散点图右边缘线比低限频率间期超出100 ms,是因为雅培(圣犹达)起搏器开启自动夺获功能,进行逐跳夺获确认,部分型号心室起搏不良或室性融合波时心室起搏脉冲100 ms后发放心室备用脉冲。当前周期为心室起搏时,由备用脉冲以低限频率间期触发心室起搏,此时的前周期类似延长了100 ms,也说明右边缘线超出低限频率间期100 ms时可能出现起搏器功能障碍或现代功能运作(可利用逆向技术鉴别)。心室起搏逸搏前点的后周期为心室起搏逸搏间期,便形成了全程Lorenz散点图远端“曲尺”的上边线。在全程Lorenz散点图中可见位于心室起搏点集左下方,高于低限频率的自主心搏,病例1、2均为房颤患者,RR间期不等便形成了近端扇形散点图[2],心室起搏在远端形成45°线上“切线”的“曲尺”状形态的Lorenz散点图,符合房颤及心室起搏散点图特征[3]。

VVI模式工作正常时,不应出现远离45°线上“切线”的“曲尺”边缘的缓慢散点[1]。对于病例2心室起搏Lorenz散点图边缘外的缓慢散点,通过逆向技术很快识别其性质为间歇性心室起搏不良。心室起搏点集左下方出现快速心室起搏散点,如果其前周期不超过600 ms,多数为心室感知不良所致,如病例1图2中的H、I、G点集及病例2图8中E点集(多数心室不应期设为300~400 ms,根据心室不应期设置的不同,需排除功能性心室感知不良)。

房室顺序起搏时,如病例3图12以低限频率间期形成A点集,部分起搏点集由自身心房波触发,由于SAV间期较PAV间期短30~50 ms,加上不同心房波的感知位点不同,导致出现平行于A点集右侧的B点集(前周期大于低限频率间期30~50 ms),A、B点集起搏及感知功能正常。采用逆向技术分析心电图可观察到C点集及F点集因起搏器现代功能导致PAV间期不同,致RR间期延长。心电图中出现明显肌电干扰,可导致心房过感知,起搏器识别为快速房性心律失常,致模式转换为非跟踪模式,心律失常终止后触发心房同步起搏(ASP)实现模式反转换回跟踪模式。D点集是室性早搏触发的房室顺序起搏,Vitatron双腔起搏器的室性早搏反应将VA间期延长1个PAV间期[4],导致室性早搏到心室起搏波的距离延长。E点集及G点集为明显远离主节律散点右侧边缘的散点,均由肌电干扰致心室过感知所致,但E点集为心室安全起搏,G点集为正常的房室顺序起搏,两者性质不同,前周期不同。

VAT方式工作时,随自主心房波节律不同而出现不同的心室起搏散点图,不具特异性。因此,通过起搏Lorenz散点图可快速宏观分析起搏器工作状态;起搏低限频率间期及其右侧边缘外的缓慢起搏散点可能是由心室起搏不良、心室过感知、起搏器现代功能运作所致,其左下方的快速起搏散点可能是由心室感知不良、功能性心室感知不良、起搏器现代功能运作所致。结合逆向技术能快速、准确判断起搏器基本功能、起搏器功能障碍及现代功能。因Lorenz散点图是基于RR间期设计的,心房感知功能及起搏功能在Lorenz散点图上体现得不是很直观,所以必须采用逆向心电图才能确定。