腹腔镜腹股沟疝修补术在老年腹股沟疝的应用

2021-10-23荆克杰赵新亮甘雪思阮广源刘日花

荆克杰 赵新亮 甘雪思 阮广源 刘日花

当人体的内脏组织离开其正常的解剖位置,通过各种薄弱或缺损区域进入腹股沟区域时就会形成腹股沟疝,它是普外科常见病症,也是腹外疝的常见类型,好发于婴幼儿和老年人,且男性多于女性,目前临床对于腹股沟疝的治疗主要采取手术治疗的方式[1]。其中疝修补术是临床最常见的手术类型,并随着技术水平的不断提高,现已从既往有张力的疝修补术转变为现在无张力疝修补术,它可以通过人工生物材料直接加强腹股沟的管壁,不会改变人体的正常解剖结构和组织结构,具有愈合快、复发率低等优势,对人体造成的创伤较小[2]。但随着微创技术的不断发展,以及腹腔镜技术在临床的广泛运用,腹腔镜疝修补术凭借其愈合快、复发率低和创伤小的优势备受临床青睐[3]。现为探索最佳的治疗方式,选取68例老年腹股沟疝患者进行分组研究,分别予以开放无张力疝修补术和腹腔镜腹股沟疝修补术,比较两种手术方式的疗效差异。

1 资料和方法

1.1 研究资料

对2015年1月—2020年3月入院接受手术治疗的腹股沟疝患者进行研究,选取68例老年患者为研究对象。纳入标准:(1)均符合《成人腹股沟疝诊断和治疗指南》[4]诊断标准;(2)患者的年龄在60岁以上;(3)为单侧腹股沟疝;(4)无手术治疗禁忌证。排除标准[5]:(1)已合并腹腔感染;(2)存在严重的凝血功能障碍;(3)患者存在严重的精神疾病或意识障碍;(4)既往有耻骨弓上手术史;(5)合并严重器质性病变。回顾性分析患者的临床资料,依据患者手术方式的差异将所有的研究对象划分为人均34例的两组,分别命名为A组和B组。两组患者中男性比例为18:17,女性比例为16:17;患者的年龄分别是63~79岁和64~81岁,平均年龄分别是(74.55±3.20)岁和(74.64±3.22)岁;根据疝的类型显示:A组直疝患者12例、斜疝患者22例;而B组直疝患者14例、斜疝患者20例。两组资料经比较提示P>0.05,具有可比性。

1.2 方法

A组患者实施开放腹股沟无张力修补术,首先予以患者腰麻,在其腹股沟做一切口,游离疝囊,置入平片和网塞进行无张力疝修补。

B组则于腹腔镜下实施疝修补术(transabdominal preperitoneal prosthesis,TAPP),予以患者全麻,协助其取头低足高位,依次在患者的肚脐上缘、腹直肌两侧外缘做一切口,先放置套管,然后于疝环的上缘切开腹膜,分离患者的腹膜前间隙,游离疝囊,经套管将规格为10×15的补片放置在耻骨肌孔上,最后缝合腹膜。

1.3 观察指标

首先记录患者的治疗期间的相关情况,比较两组术中的出血量、切口长度、手术时长、术后下床以及住院时长的差异。分别于术后12 h和24 h选用视觉模拟评分法(visual analogue scoring,VAS)[6]评估患者的疼痛情况,评分0~10分,分值越高疼痛越明显,比较两组间的差异。比较两组患者术后异物感、尿潴留、术野血肿和切口感染等并发症的发生率,并在患者出院后进行3个月的术后随访,评估腹股沟疝的复发情况,比较两组间的差异[7]。

1.4 统计学处理

2 结果

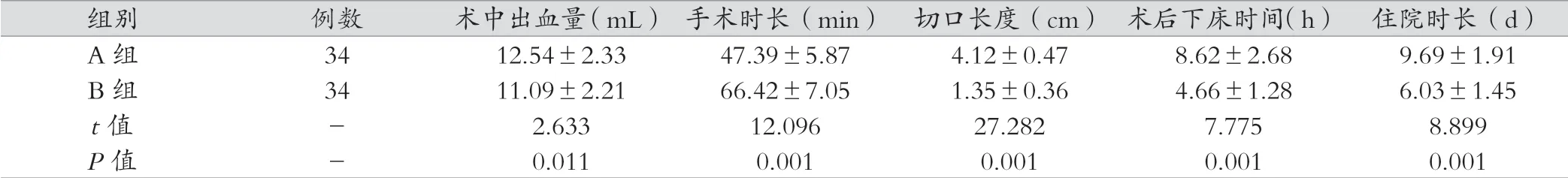

2.1 两组治疗情况的比较

B组术中出血量少于A组,切口长度、术后下床时间和住院时长短于A组,但B组手术时长却长于A组,组间对比差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗情况的比较(±s)

表1 两组治疗情况的比较(±s)

组别 例数 术中出血量(mL)手术时长(min) 切口长度(cm) 术后下床时间(h) 住院时长(d)A组 34 12.54±2.33 47.39±5.87 4.12±0.47 8.62±2.68 9.69±1.91 B组 34 11.09±2.21 66.42±7.05 1.35±0.36 4.66±1.28 6.03±1.45 t值 - 2.633 12.096 27.282 7.775 8.899 P值 - 0.011 0.001 0.001 0.001 0.001

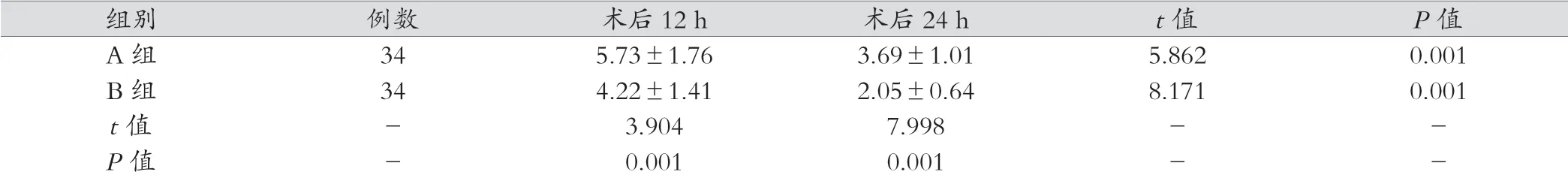

2.2 两组术后疼痛情况比较

A组和B组术后24 h的疼痛评分均小于术后12 h疼痛评分,组内对比差异具有统计学意义(P<0.05),但B组术后12 h和24 h的疼痛评分小于A组,组间对比差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组术后疼痛情况比较(分, ±s)

表2 两组术后疼痛情况比较(分, ±s)

组别 例数 术后12 h 术后24 h t值 P值A组 34 5.73±1.76 3.69±1.01 5.862 0.001 B组 34 4.22±1.41 2.05±0.64 8.171 0.001 t值 - 3.904 7.998 - -P值 - 0.001 0.001 - -

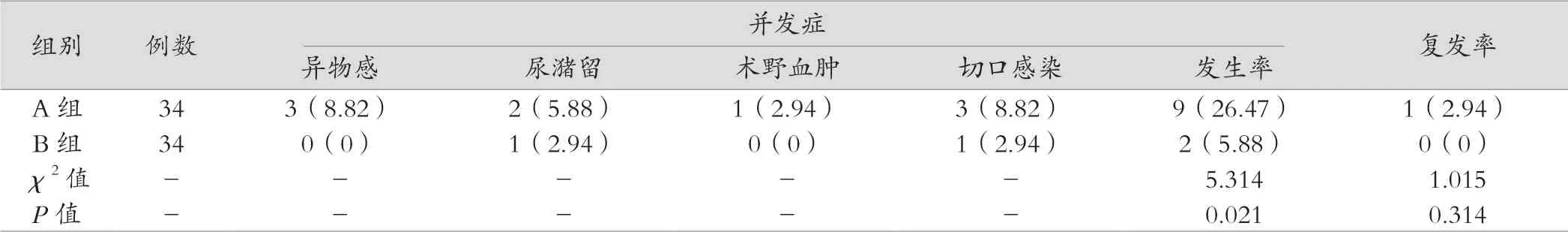

2.3 两组术后并发症及复发情况比较

B组术后并发症发生率5.88%小于A组并发症发生率26.47%,组间对比差异具有统计学意义(P<0.05),但A、B两组术后3个月的复发率2.94%和0%差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组术后并发症及复发情况比较[例(%)]

3 讨论

腹股沟疝是普外科常见疾病,其发病的主要原因与腹部肌肉萎缩及腹壁相对薄弱有关,故而多见于老年人和婴幼儿,并且自愈的可能性较小,大部分患者多采用手术治疗的方式。经临床研究发现[8],腹股沟疝修补主要针对患者的耻骨肌孔区域,它是腹股沟和腹壁最薄弱的区域,临床多采用无张力疝修补术,该手术方式具有无张力、操作简单、复发率低等优势,在对没有切口美容要求和存在心肺功能不全的老年患者而言,治疗效果显著。但随着腹腔镜在外科手术中的广泛应用,其创伤小,恢复快的特点也得到普遍的认可[9]。因此为探讨最佳的手术治疗方案,文章选取68例腹股沟疝老年患者展开研究,比较两种手术方式的疗效差异。

在本研究中,A组采用开放无张力疝修补术治疗,B组行TAPP治疗,结果显示,后者术中出血量少于前者,切口长度、术后下床时间和住院时长短于前者(P<0.05)。分析其原因可以发现开放无张力疝修补术的手术切口较大,加重对患者造成的创伤不利于患者术后的快速恢复。相比之下,TAPP主要通过游离腹腔内的疝囊进行手术治疗,可以最大限度减少对患者神经和周围组织的损伤,并且患者补片的位置是置于患者的腹膜前间隙,该间隙为先天空间,且无神经肌肉覆盖,术后异物感较轻,从而减轻术后的疼痛[10]。与此同时,还有研究发现,于腹膜间隙放置补片可以有效减少腹肌的张力,以防出现牵拉不适的现象,加之其不会与腹腔内脏器发生接触,从而更能降低腹腔粘连和术后感染的发生率[11]。本文研究结果证实,B组并发症的发生率低于A组(P<0.05)。但本研究结果发现,B组手术时长要长于A组,推测其原因可能是腹腔镜疝修补术需对患者实施全麻,对技术要求较高,故而在手术时长方面要略长于开放性无张力疝修复术[12]。与此同时,本文研究还发现,两种手术方式在术后复发率方面差异无统计学意义(P>0.05),由此证实,腹腔镜疝修复术可以更有效的修复病灶,降低术后复发的风险。究其原因可以发现,开放式无张力疝修补术可以有效弥补传统疝修补术在治疗上的缺点,在不破坏腹股沟区域正常的解剖结构,从而达到减少疾病的复发的目的;但在临床实践操作的过程中,开放式疝修补术需要切开较多的组织,术后也更容易遗留瘢痕,影响患者身体的美观,甚至会延长患者术后的疼痛,加剧患者的痛苦。然而从生物学角度进行分析,腹股沟疝的形成与腹股沟区域的腱膜、筋膜、韧带组织等发生代谢障碍有关,因此采用无张力疝修补术单纯将这些已变性的组织缝合在一起,不符合基础的生物学原则,因此无张力性疝修补术仍存在并发症多,疼痛明显等缺点。而在微创技术不断发展的前提下,腹腔镜疝修补术在临床的运用愈加频繁,并且凭借其对腹股沟管的破坏性较小,可以提高患者术后的恢复时间而备受临床医师和患者的青睐。其中TAPP作为最常见的手术方式,通过将大小合适的补片放置早患者的腹股前间隙中,覆盖住整个肌耻骨孔,进而达到加强网塞的作用,继而有效控制疾病的复发,并且该手术方式不会直接进入患者的腹腔,不仅不会造成对腹腔脏器的损害,更不会引发腹腔内粘连,从而有效控制并发症的出现。临床治疗效果显著。

综上所述,对腹股沟疝老年患者行腹腔镜疝修补术具有术后痛苦较轻、恢复快等优势,且患者术后并发症的发生率少于开放无张力疝修补术,治疗的安全性更高。