综合管廊T型交叉口深基坑设计与应用研究

2021-10-22陈帅华

陈帅华

(1.上海水业设计工程有限公司,上海 200092;2.上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海 200092)

0 引言

综合管廊是21世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志之一,它避免了由于埋设或维修管线而导致道路重复开挖,它还为城市的发展预留了宝贵的地下空间,但同时伴随着复杂、深大基坑对设计、施工、管理带来的巨大的机遇与挑战。

青山北路综合管廊沿线周边存在现状通讯、电缆以及少量建构筑物,因此无法采用大开挖施工。由于青山北路管廊交叉口处基坑深度达11~14m,结合南昌地区地下水水量丰富且含水层渗透性强的特点,基坑设计采用钻孔灌注桩排桩围护结合隔水帷幕及混凝土内支撑体系方案。

钻孔灌注桩排桩结构施工便捷,工程造价相对经济,且施工工艺简单、质量易于控制,围护结构通过合理的内支撑体系设计后刚度较大,基坑施工过程中排桩位移与变形均较小,对周边存在临近建筑或管线时影响不大。本文通过对青山北路与丹霞路综合管廊T型交叉口基坑计算分析,为类似地质条件下综合管廊交叉口基坑设计提供理论依据及经验参考。

1 工程概况

1.1 工程简介

南昌地区青山北路综合管廊项目位于南昌市东湖区青山北路道路西侧的非机动车道或人行道上,线路起于洪都大道,终至丹霞路,全长约2km。标准断面采用3舱现浇钢筋混凝土矩形箱涵,综合管廊标准断面设计断面尺寸为9m(宽)×4m(高),底板埋深约6~7m。

丹霞路与青山北路交叉口为青山北路综合管廊本次工程范围的北侧终点,在新建管廊与远期规划管廊交叉口处设计了T型交叉节点,其中远期规划需要施工的丹霞路管廊预留段需经青山北路管廊下部穿越,两者与交叉处叠合形成T型交叉节点,节点底板开挖深度11.7m~13.99m。T型节点结构平面尺寸较不规则,其底板南北向最宽处24m,东西向最宽处20.97m。

基坑设计岩土参数建议值表 表1

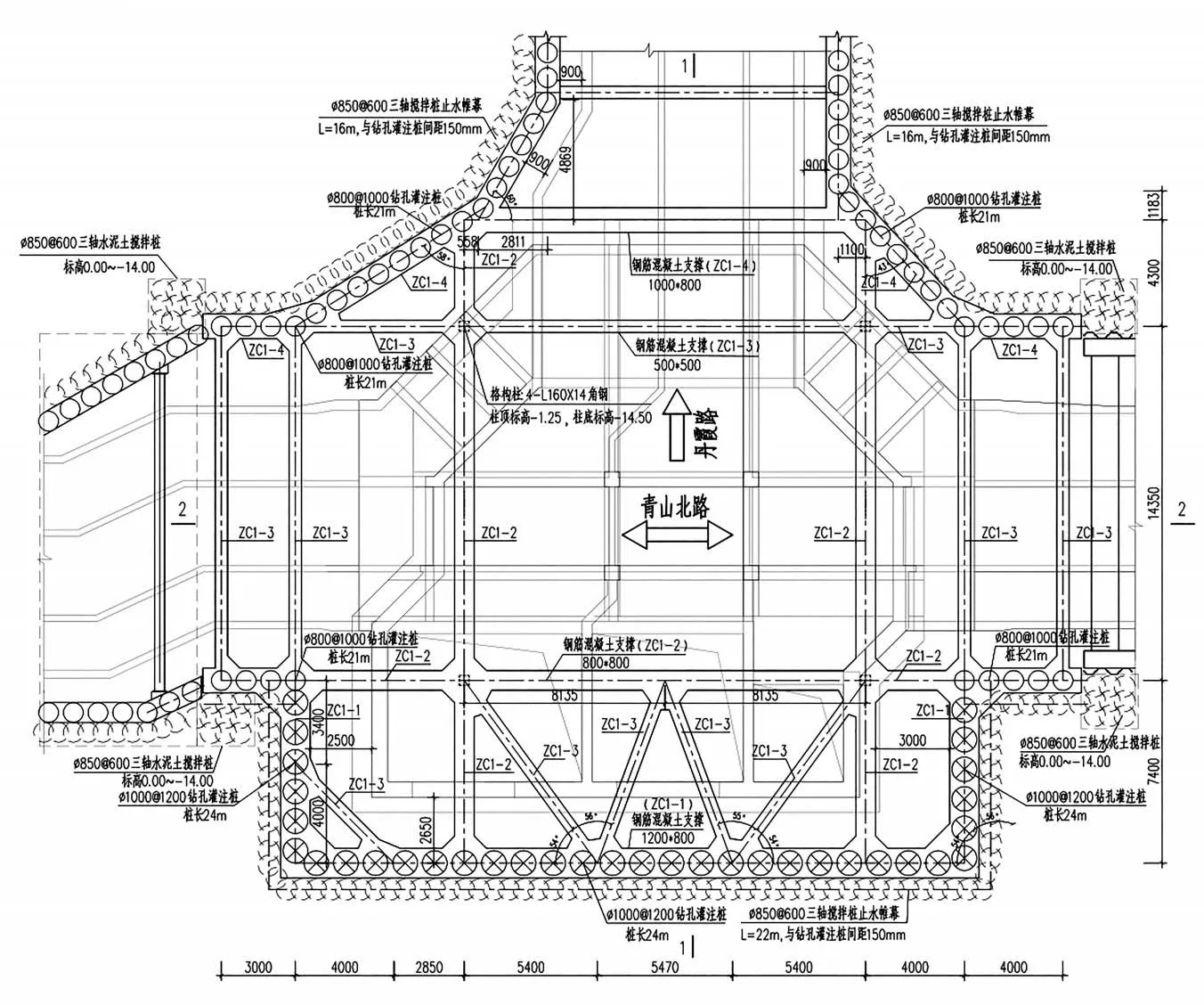

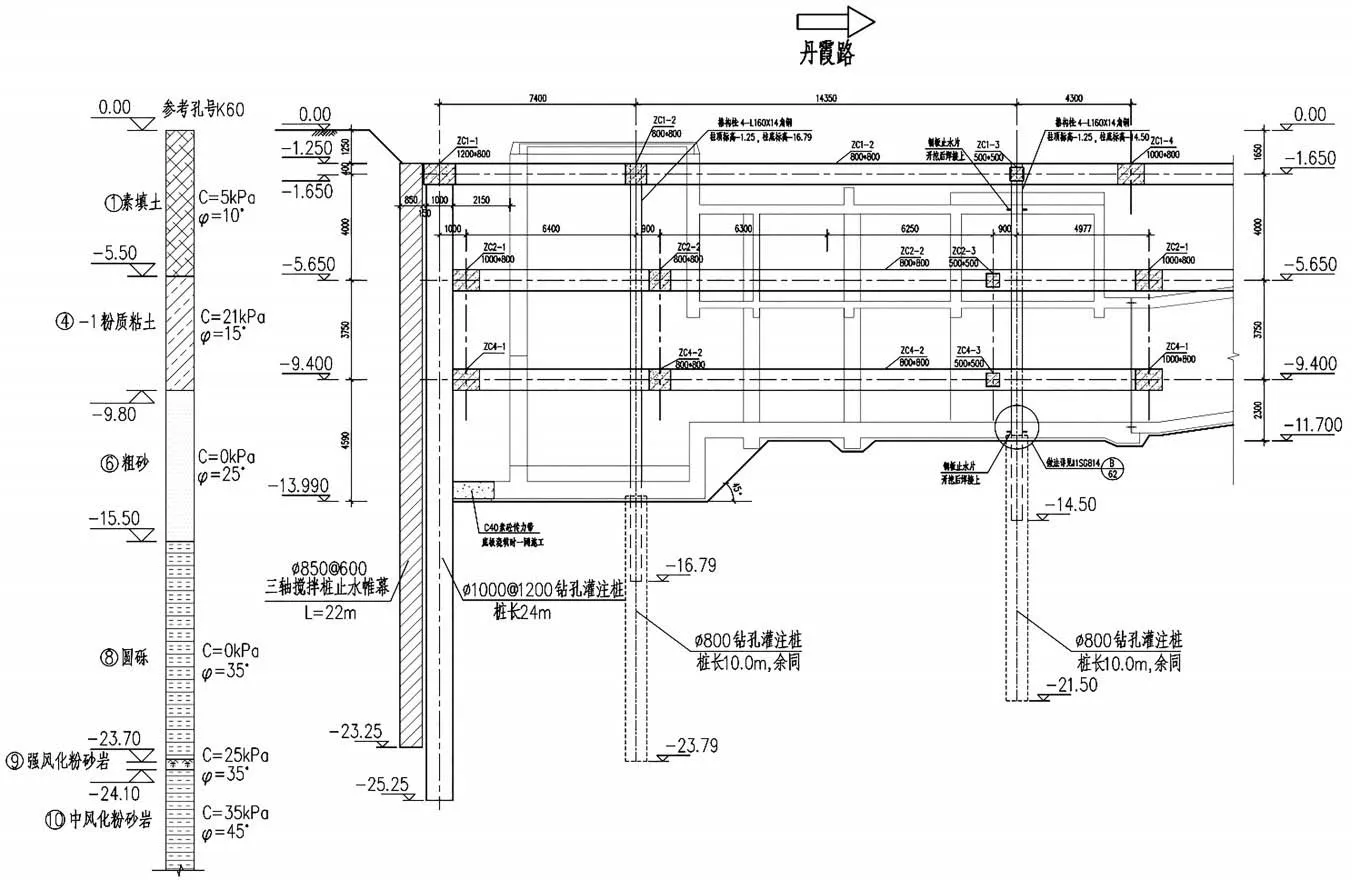

T型交叉口基坑平面尺寸35.62m x 26.73m。根据基坑不同区域开挖深度不同,排桩布置分别采用直径1000、中心距1200灌注桩(深度13.99m)以及直径800、中心距1000灌注桩(深度11.70m),在不同深度灌注桩外侧均采用单排三轴水泥土搅拌桩止水帷幕。基坑内支撑体系按不同标高设置三道钢筋混凝土水平内支撑体系,水平支撑中心标高分别为-1.650m、-5.650m、-9.400m,根据受力大小的不同,支撑断面分别采用1mx0.8m、0.8mx0.8m、0.5mx0.5m三种类型。综合管廊交叉口基坑较为不规则且无法形成平面封闭,水平支撑南北向最大间距16.27m,东西向最大间距14.35m。

图1 青山北路综合管廊区位图

钻孔灌注桩采用C30混凝土(水下),钢筋混凝土内支撑体系采用C30混凝土,水泥均采用普通硅酸盐水泥,水泥强度不低于42.5。三轴水泥土搅拌桩采用水泥强度同样不低于42.5,掺入比例不小于20%,水灰比1.5~2.0,加固体28天无侧限抗压强度不小于1.0MPa,渗透系数应小于1×10cm/s。

1.2 工程地质条件

勘察资料显示,青山北路综合管廊建设勘察深度范围内,地层自上而下分为:素填土、粉质粘土、淤泥(质粘土)、粉土、细砂、粗砂、砾砂、圆砾、强风化粉砂岩、中风化粉砂岩,具体岩土地质参数如表1所示。

1.3 水文地质条件

本工程建设范围内地下水类型主要为上层滞水、第四系松散岩类孔隙潜水和基岩裂隙水三种类型。上层滞水主要赋存于上部①素填土中,水位为1.2~3.5m。第四系松散岩类孔隙潜水主要赋存于第四系细砂、中砂、砂砾、圆砾层中,粉质粘土为含水层的隔水顶板,下伏基岩为相对隔水层底板,孔隙潜水稳定水位9.6m。基岩裂隙水主要赋存于场地第三系新余群泥质粉砂岩层的孔隙裂隙中。

地下水主要接受赣江的侧向补给及降雨入渗补给,水位随季节变化,枯水及贫水期地下水向赣江排泄,水位下降,丰水期接受赣江水体的侧向补给,地下水位上升。地下水与赣江水力联系较密切,地下水水量丰富,含水层渗透性强。

2 工程重点和难点

2.1 基坑周边环境保护

青山北路属于城市主干道,T型交叉口节点周边10m范围内存在几处单层砖砌民房,20m以外存在几处多层混凝土框架结构房屋,道路交叉口周边地下敷设有电力、通信、给排水、煤气等各种管线,地上有多股通信、高低压电线悬吊。基坑周边环境总体较为复杂,因此对周边环境的保护较为重要,关乎整个工程是否能顺利推进。基坑设计时需严格控制排桩结构变形及坑顶地表沉降。基坑设计时通过合理的排桩直径、间距、深度以及内支撑体系的设计控制影响基坑变形的各项参数,减小对周边环境的影响。

2.2 排桩围护体的止水

南昌地区地下水丰富,含水层渗透性强,围护结构渗漏影响基坑正常施工,影响基坑的稳定安全,且易造成坑外地表明显沉降。同时为保证基坑整体的抗渗流稳定性,应考虑合理的止水帷幕设置深度,保证安全的前提下兼顾经济因素。

2.3 排桩水平支撑体系的安全

综合管廊T型交叉口基坑属于三向开口及一向闭合的围护体系,由于基坑三处不闭合,水平支撑体系整体稳定性一般,受力较为复杂。为便于基坑施工,水平支撑体系存在换撑拆撑工况,施工工程存在一定风险。通过合理设计水平支撑体系平面布置及支撑断面尺寸,控制支撑受力及各构件变形,确保支撑体系的安全,并要求严格遵循施工顺序,做好基坑围护结构及周边环境的受力及变形监测。

3 T型交叉口基坑布置

由于综合管廊为线性工程,交叉口施工时应与标准段基坑设计施工统筹安排。

围护桩与T型交叉口节点主体结构间距不小于1.0m,根据不同区域基坑开挖深度的不同调整灌注桩直径、间距及深度,同时考虑止水帷幕抗渗流。根据T型交叉口节点各方向标准断面尺寸、走向,合理确定内支撑体系平面布置,受力合理的前提下同时考虑施工便利性。具体平面布置及剖面详见图2~图4。

图2 T型交叉口节点基坑平面布置示意

图3 T型交叉口节点基坑1-1剖面示意

图4 T型交叉口节点基坑2-2剖面示意

4 计算原则及结果分析

4.1 围护桩计算原则

T型交叉口基坑安全等级为二级,设计使用年限为一年。

基坑侧向土压力按照朗金主动土压力理论计算,由于基坑影响范围内土层渗透系数较大,因此均采用水土分算。坑顶地面超载按20kPa考虑。其余参数及计算结果限制要求均按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)要求确定。

设计工况遵循的施工步骤如下:

①止水帷幕施工结束后进行灌注桩施工,基坑开挖前,围护结构满足规定的龄期、强度要求;

②浇筑钢筋混凝土顶圈梁,待混凝土强度达到设计强度后,开挖支撑以下的土方;

③依次施工各道混凝土围檩及支撑,每次超挖深度不超过0.5m;

④基坑开挖到设计标高后,4h内浇筑素混凝土垫层,素混凝土垫层初凝后24h内浇筑钢筋混凝土底板及素混凝土传力带;

⑤基坑第三道支撑(标高-9.40)待底板及素混凝土传力带达到龄期及100%强度后可拆除;

⑥基坑第二道支撑(标高-5.65)待交叉口中间层楼板(板顶标高-6.450)达到龄期及100%强度,且壁板外侧土回填密实后拆除;

⑦基坑第一道支撑(标高-1.65)待交叉口标高-2.80钢筋混凝土楼板达到设计强度,以及标高-2.80以下土体回填密实后拆除;

⑧开挖过程中,坑内地下水位应控制在开挖面0.5m以下。

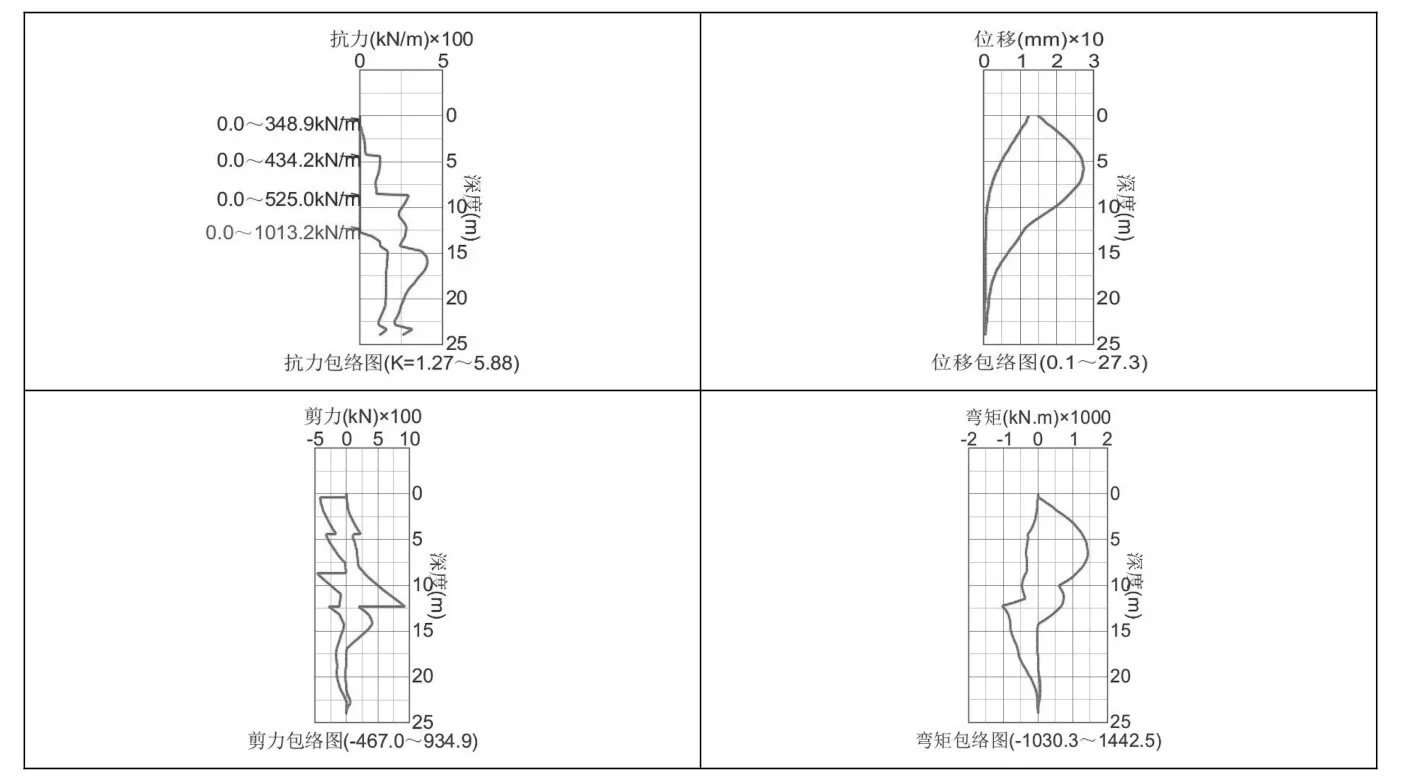

4.2 围护桩计算结果

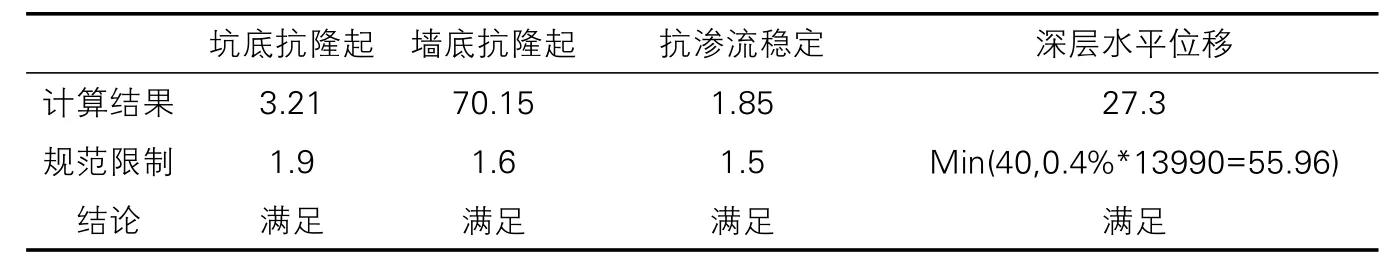

根据计算原则,采用同济启明星(FRWS7.2)基坑支护结构专用软件进行分析计算。其中以基坑最深13.99m计算断面为例,经计算得围护结构内力变形结果如下,其中计算限制要求分别参照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)及《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)(见表2)。

围护桩计算结果 表2

围护桩整体计算结果如表3所示。

围护桩整体计算结果 表3

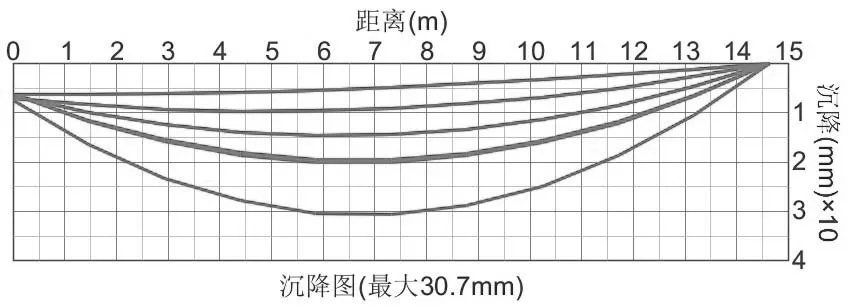

地表沉降计算结果如下:

参照《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)续表8.0.4要求,二级基坑地表竖向沉降累计值应小于35mm,计算结果满足要求。

4.3 内支撑体系计算原则

内支撑计算采用同济启明星内支撑计算软件(BSC4.1),内支撑计算基于线弹性体平面杆系有限单元法。独立进行水平面受荷变形分析和竖直面内受荷变形分析,计算中不考虑水平面内和竖直面内计算结果的相互影响。竖直平面内分析中除特殊截面构件,均自动计算构件的自重荷载(混凝土容重25kN/m,钢材容重78kN/m)。

其中平面计算需要假定支点,基坑北侧丹霞路方向标准段基坑延伸较远,可作为假定的支点,平面建模考虑设立支座。竖直面分析时基坑中部设置两个竖向支点,即考虑竖向设置两处格构立柱(实际偏保守设置四处竖向立柱)。

由于支撑平面较大且不规则,同时存在3处缺口(衔接标准段)无法闭合,支撑体系考虑采用钢筋混凝土支撑以及围檩,确保足够的支撑整体刚度。

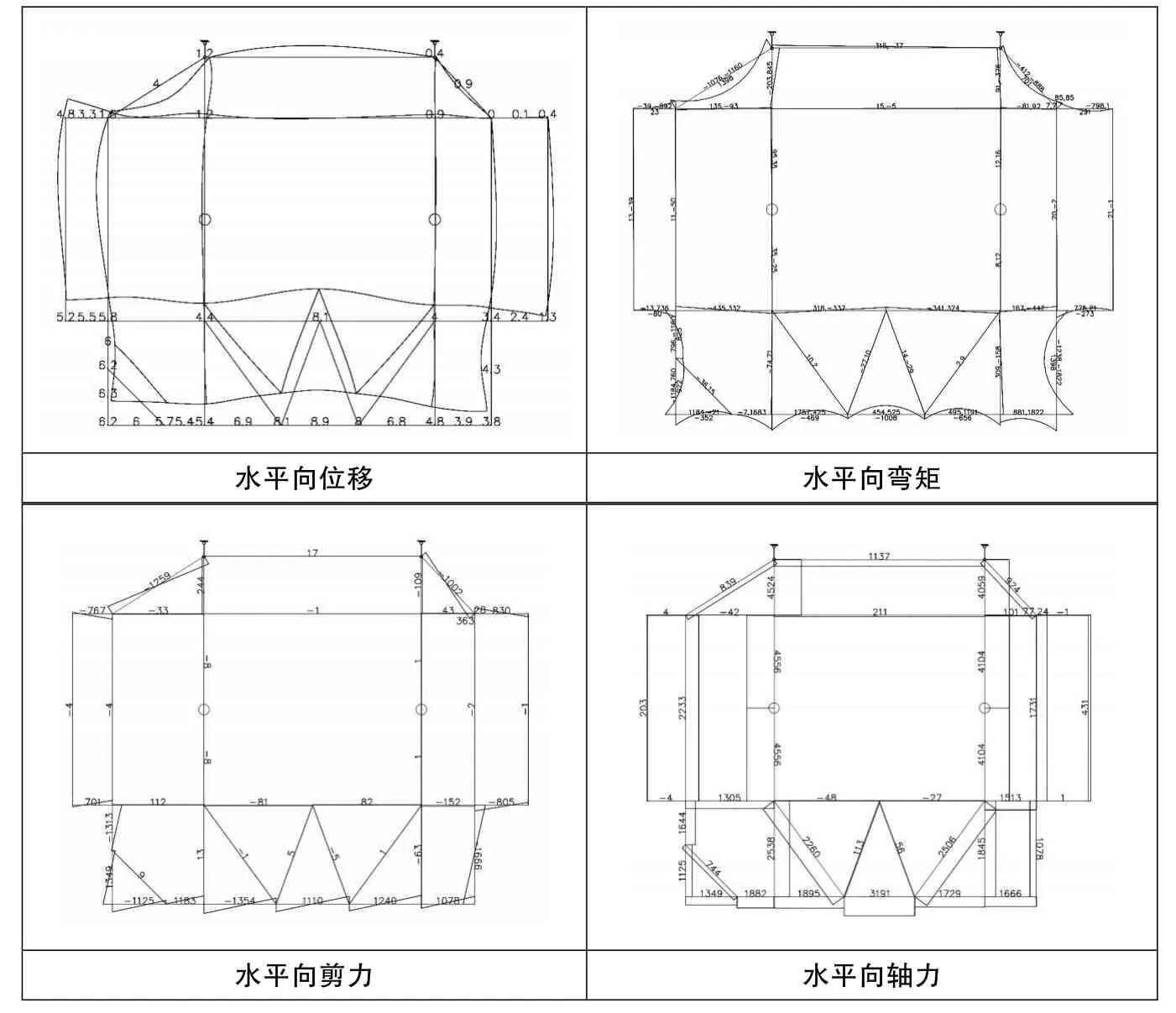

4.4 内支撑体系计算结果

内支撑体系一共设置三道钢筋混凝土支撑,中心标高分别为-1.650、-5.650、-9.400。其中以第一道内支撑体系(中心标高-1.650)水平向计算为例,计算结果如表4所示。

内支撑体系计算结果 表4

三道支撑经分别计算分析,支撑体系受力合理,变形较小,可确保基坑开挖及管廊节点结构施工过程中基坑的安全。

5 结论

①T型交叉口深基坑通过计算分析可知,采用灌注桩排桩围护、双轴搅拌桩止水帷幕以及钢筋混凝土内支撑体系的方案,其计算结果满足规范关于二级基坑的要求。

②内支撑体系在平面较不规则且无法闭合的情况下,宜选用刚度较大的钢筋混凝土支撑及围檩,且通过合理设置竖向支撑,减小支撑体系竖向受力。经分析,T型交叉口基坑支撑体系布置合理,支撑体系自身变形、围护排桩位移、地表沉降均能满足规范要求,可有效减小对周边环境的影响。