21世纪以来我国融合教育教师研究可视化分析

2021-10-18苏晗

苏 晗

(徐州幼儿师范高等专科学校学前与特殊教育学院 江苏徐州 221004)

近年来融合教育日益受到关注,中央和各级教育部门指出要加快融合教育建设。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中,将特殊教育单列一章,提出全社会要关心支持特殊教育,扩大随班就读的建设规模。随后,2014年和2017年,教育部等七部门联合印发两期《特殊教育提升计划》,指出全面推进融合教育,提高普通学校随班就读整体质量。融合教育已成为未来特殊教育发展的趋势。

随着融合教育的推进,融合教育师资的需求越来越大,培养具备融合教育素养的教师成为了关键。据调查,很多学校不招收特殊儿童,很大一部分原因是教师缺乏融合教育素养,无法为特殊儿童提供专业支持。以江苏省学前教育为例,叶小红对江苏省9个地区203名幼儿教师进行了调查,结果显示在融合班代班的教师中有99.5%的教师职前所学专业非特殊教育,93.6%未受过任何形式的特殊教育职后培训。[1]由此可见,融合教育教师的培养面临巨大压力,融合教育教师的研究理应受到越来越多学者的关注。文章采用文献计量学方法,依托中国知网学术期刊数据库,对我国融合教育教师的相关研究进行可视化分析,以此为基础梳理已有研究成果,了解现有研究情况,明确未来我国融合教育教师研究方向。

一、研究工具及数据来源

文章利用文献计量可视化软件citespace(5.8.R1),从历年发文情况、研究热点、作者合作情况、研究机构发文情况四个方面对样本文献进行分析。

样本文献来源于中国知网(CNKI)数据库,在数据库中进行高级检索,选择学术期刊,设定主题词为“融合教育教育”或“全纳教育教师”或“随班就读教师”或“资源教师”,时间范围设定为“2000-2021”,来源类别为“北大核心”或“CSSCI”,剔除重复和无效文献后最终获得文献121篇,由于检索时间为2021年8月1日,因此样本文献实际的时间范围为2000年1月1日-2021年8月1日。

二、研究结果

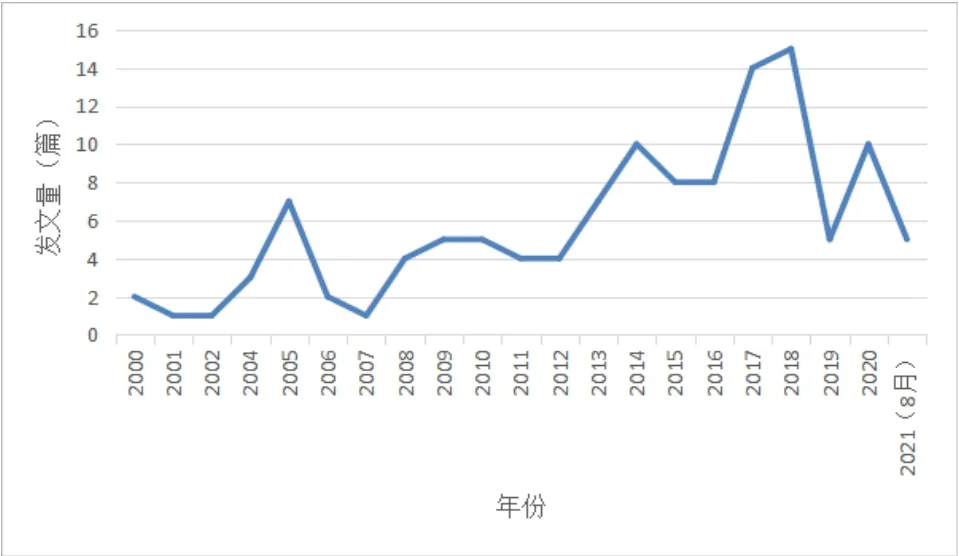

(一)历年发文情况分析。对样本文献的历年发文量进行分析,得出以下统计结果(见图1)。图表显示,2000年至2021年8月1日期间“融合教育教师”相关的研究量呈总体上升的趋势,2007年以后历年发文量保持在4篇以上,2013年开始呈高速增长趋势,2018年达到峰值,发表论文15篇。由此可见,“融合教育教师”的研究越来越受我国学者的重视。

图1 融合教育教师相关期刊论文历年发表量

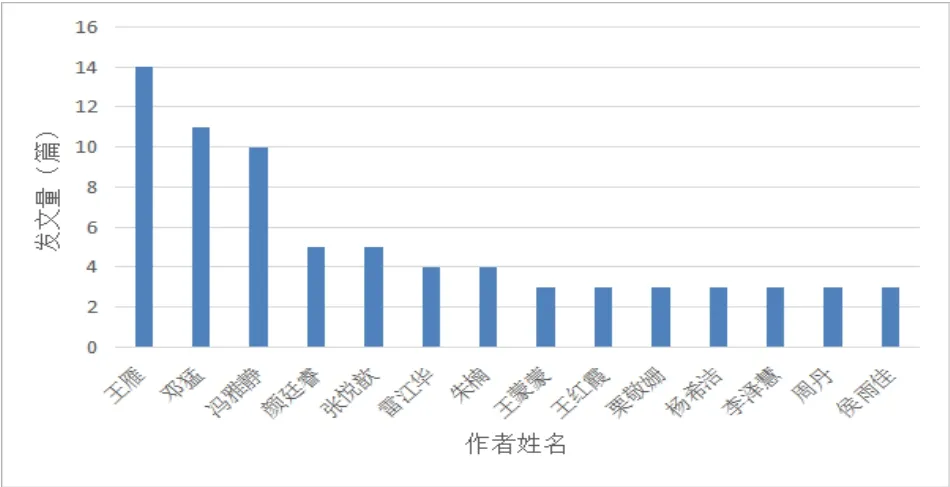

(二)作者及研究机构分析。文章利用citespace(5.8.R1)进行作者共现分析,删除外国作者后共梳理出169名作者,下图为发文量大于等于3篇的作者情况(见图2),其中发文量较大的是王雁、邓猛、冯雅静,均达10篇及以上。

图2 发文量大于等于3篇的作者情况

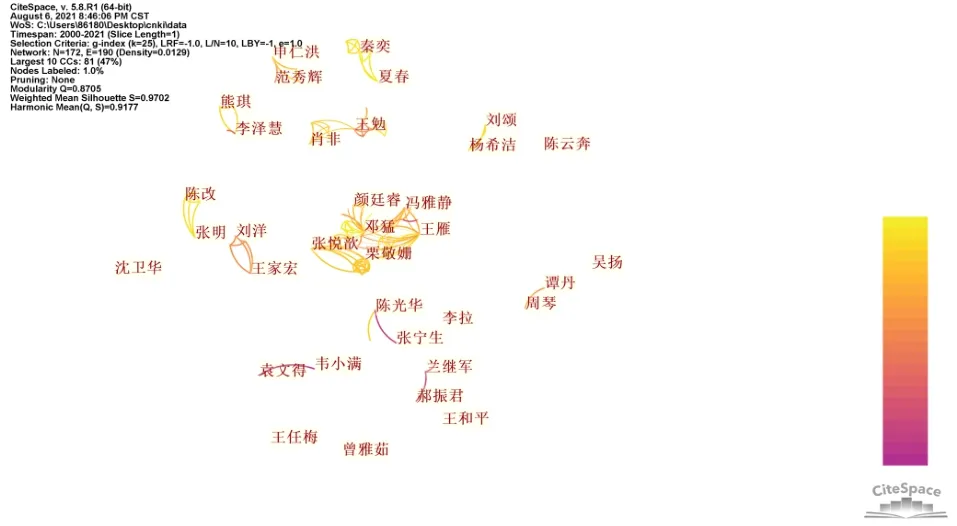

1.作者合作情况分析。将文献数据导入citespace软件,选择 node type为 author,选择“show the largest k connected components”输入10,提取合作规模前十的作者群,得出可视化作者合作网络图(见图3)。分析可知,关于融合教育教师的学者合作网络较零散,形成了若干的小型合作群,并没有形成大的合作群。

图3 作者合作网络图

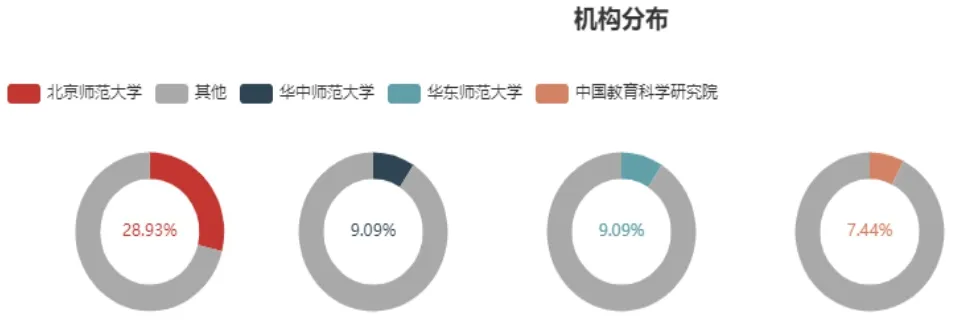

2.发文机构分析。图4所示,发文数量较高的机构是北京师范大学(占比28.93%)、华中师范大学(占比9.09%)、华东师范大学(占比9.09%)、中国教育科学研究院(占比7.44%)。由此可见,关于融合教育教师的研究集中在个别研究单位,其他研究机构对此相关研究较少。

图4 发文机构分布图

(三)研究热点分析。导入研究样本到CiteSpace(5.8.R1),时间切片设置为1,节点类型选择“keyword”,运行后得到融合教育教师研究的关键词共现网络知识图谱(见图5)。关键词共现网络知识图谱共显示的节点有185个(N=185),连线343条(E=343),Modularity Q=0.7299,Mean Silhouette S=0.9366,数据在合理范围内,说明本研究适合进行关键词共现分析。

图5 融合教育教师研究的关键词共现网络知识图

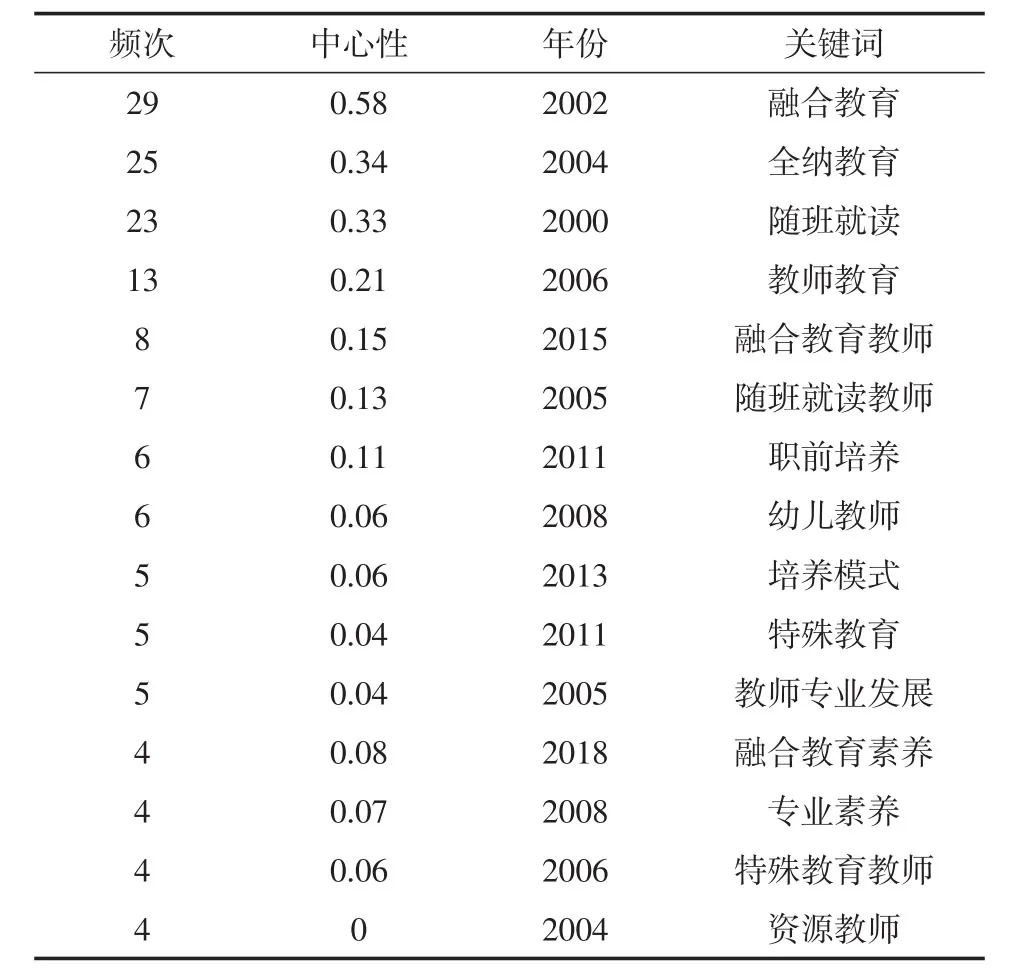

图5所示的关键词共现网络知识图谱呈现了9个聚类名:全纳教育、随班就读、融合教育素养、影响因素、幼儿教师、社会支持、特殊教育教师、职业使命感。频次和中介中心度较高的关键词一般是一个时间段内研究者共同关注的焦点话题,即该研究领域的热点问题。[2]为了更加清晰地了解融合教育教师研究的热点,文章梳理出了词频排名前15的关键词(见表1)。

表1 融合教育教师关键词统计表(Top15)

由于“融合教育教师”“随班就读教师”“资源教师”“全纳教育教师”是文章检索主题词,因此不会将其考虑在热点范围内。根据关键词统计表和共现网络知识图,结合对现有文献进行整理分析,可以发现,国内融合教育教师的主要研究热点为教师融合教育素养、融合教育教师的职前培养、融合教育教师的职后发展三个方面。

1.教师融合教育素养。融合教育的关键是教师,目前关于教师融合教育素养的研究是融合教育教师研究里极为热门的一个方向,主要围绕着融合教育素养内涵、融合教育素养的构成、融合教育教师教育素养的现状与未来发展策略等几个方面展开。

国内关于融合教育素养的内涵并没有统一的表述,有学者认为融合教育素养是指教师开展融合教育教学工作所具备的品质。部分学者支持将融合教育素养分为三个方面,即专业知识、专业技能以及专业态度。[3]也有学者支持四分法,或从专业态度、专业知识、专业技能以及获取支持的能力方面[4],或从专业理念、专业智能、专业情怀及专业规范方面探寻融合教育素养结构。[5]教师对融合教育、随班就读的特殊儿童的看法与态度是衡量其融合教育素养高低的重要内容。总体来看,学者们进行融合教育态度现状调查的调查对象主要分为三个类别:普通教师、特殊教育教师、全体教师。相对于其他几种研究对象,关于普通教育教师的融合教育态度的调查相对较多。有学者通过调查研究发现香港地区的普通小学教师相对于北京地区的普通小学教师更能接纳特殊需要学生在普通班级就读。[6]严冷调查发现北京幼儿教师对全纳教育对特殊及普通儿童的作用认识不足,缺乏全纳教育的经验和能力。[7]曹雅茹在厦门市思明区对普通小学调查研究发现教师对随班就读的态度总体上是正向与积极的,但这种正向与积极的态度尚处于形成过程的初级阶段。[8]有学者在特殊教育体系内部进行调研,认为从总体上讲,培智学校教师对残疾儿童随班就读的态度是积极的。[9]还有学者对普特两类教师进行比较研究,发现对有特殊教育需要的学生在普通班级随班就读的基本态度上,普小教师持赞同态度的人数百分比明显低于特教教师。[10]

在融合教育素养相关研究里,专门关于融合教育教师的专业知识、专业技能、专业能力的研究相对较少,总的来说研究方向包括课程与教学、融合教育教师教育干预技能等方面。颜廷睿等人探讨了融合教育教师课程执行力的问题,认为融合教育教师的课程执行力可分为融合课程领悟、特殊学生需求感知、融合课程内化和融合课程操作四个要素。[11]杨希洁探讨了随班就读教师对自闭症学生课堂问题行为认知的研究,并提出了五个推测性命题。[12]

综上,目前国内学者对于融合教育素养并没有形成统一认识,但大多学者都将专业知识、专业能力与专业理念纳入到了融合教育素养结构体系之中。关于融合教育素养的调查研究较多,培养路径的研究较少;关于融合教育专业理念的调查研究较多,关于专业技能、专业知识的剖析较少。

2.融合教育教师的职前培养。职前是融合教育教师培养的关键环节,有利于未来融合教育教师们树立坚定的职业信念,培养正确的特殊儿童观、融合教育观,掌握融合教育的专业知识和技能。国内关于融合教育教师职前培养的研究大多集中在学校教育阶段。邓猛等肯定了融合教育教师职前培养的意义,强调培养特殊教育骨干人才、融合教育专门人才以及随班就读普及型人才是当前特殊教育师资培养模式变革的主要方向。[13]但是目前我国融合教育教师的职前培养依然面临许多问题,调查发现只有少数师范院校已开设特殊教育必修或选修课程,开设规模小,大多数院校不了解普通师范院校要开设特殊教育课程的政策要求。[14]部分学者提出了解决路径,认为应该从培养目标、课程体系和资格认定制度着手系统地构建以培养全纳型教师为宗旨的教师教育体系。[15]李秀娟进一步阐述了全纳的特教师资培养目标应该包括具备全纳的教育理念、具备全纳教育的知识和能力,全纳的特教教师培养课程应具备融合性、综合性、针对性。[16]

关于融合教育教师职前培养的课程,有学者认为应将融合教育课程纳入教师教育课程标准中,加大从业要求中融合教育素养的力度;确定融合教育课程“必修”之性质,拓展课程内容的宽度;课程实施突出实践导向,倡导基于实践的学习。[17]国外许多发达国家的融合教育教师职前培养发展较早,积累了一定的经验,部分学者通过介绍国外融合教育教师职前培养的情况为我国融合教育教师职前培养带来新思路。比如,美国通过树立残疾优先教育理念、提升教师合作教学技能、强化融合教育实习、优化培养课程结构与内容等实践举措,培养具备复合型知识与技能素养的融合教育教师。[18]美国“双证式”融合教育教师职前培养项目也引起了部分学者注意,该培养模式将普通教师和特殊教师培养完全融合,给我国有针对性地进行教师教育改革带来参考。[19]田波琼等以IPP项目为例,探讨了苏格兰中小学融合教育教师职前培养的背景、特点,并从建构“三位一体”的融合教育教师职前培养保障体系、注重融合教育教师教育信念的培养、多专业整合、开设融合教育专业硕士课程,培养教师的核心素养以及注重融合教育教学实践等方面,为我国中小学融合教育教师的职前培养提供有益借鉴。[20]

3.融合教育教师的职后发展。我国融合教育实践的推进对在职教师提出了更高的要求,基于此,学者们主要围绕着政策保障、经济支持、制度建立等层面探讨了融合教育教师队伍职后的专业化建设。有学者提出应该构建分类型、分层次的双资格教师认证制度,改革与完善随班就读教师任用制度,探索合理高效的继续教育机制从而推动随班就读教师队伍专业化建设。[21]刘河燕从民族地区幼儿教师角度出发认为应该增设民族地区幼儿教师全纳培训课程,建立健全全纳教师资格认证制度。[22]也有学者专门研究体育资源教师专业化发展路径,提出应该建立集培养与培训一体化的高校为本的职前培养和校际联动发展下的职后教育培训体系,提供政策保障、经济支持、制度建立为一体的体育资源教师专业化发展思路。[23]杨蕾提出了几种全纳教育中教师专业发展的策略,即整套系统的培训方法、学校发展的方法、级联模式、远程学习。[24]王和平等指出资源教师需接受四个板块的理论知识培训(基础理论板块、心理学板块、教育学板块、生命科学板块)和七个板块的实务技能培训(程序性工作板块、评估板块、课程设计板块、教法板块、指导板块、康复板块、资源板块)。[25]

三、总结与展望

随着我国融合教育的推进与发展,越来越多的学者开始关注融合教育教师,相关研究也呈上升趋势,在教师融合教育素养、融合教育教师的职前培养、融合教育教师的职后发展等方面已获得了阶段性的研究成果。但总体来看目前关于融合教育教师的研究力度依然不足;跨学科、跨方法及跨领域的交叉研究较少;研究主题主要集中于教师教育态度、现状、培养模式的研究,研究视野还需开阔。根据以上情况,文章提出以下研究建议。

(一)加强跨学科、跨机构的合作。从前文的分析可以看出,国内融合教育教师的研究机构主要集中于个别高校及个别研究者,跨学科协作研究不足,研究视角单一,理论研究远远多于实证研究。因此,国内融合教育教师研究需要寻求多维视角,加强不同类型机构间的合作,高校应与一线融合教育机构开展深入的科研合作,以融合教育机构的融合教育实践为依据开展实证研究,以实践促进科研,以科研指导实践,推动融合教育教师的发展。

(二)开阔研究视野,深入挖掘研究内容。目前大多数研究停留于倡议及呼吁的宏观层面,能拿出具体可行的改革方案的研究较少;关于学前阶段融合教育教师的研究较多,高中阶段,成人教育阶段的研究较少;在融合教育素养方面,关于融合教育专业理念的调查研究较多,关于专业技能、专业知识的剖析较少。因此,今后研究应继续深挖研究内容,细化研究方向,弥补研究内容之空白,比如进一步细化研究融合教育教师职前培养的目标和规格,研究制定随班就读教师培养的课程方案与教学计划,确定融合教育教师的考核方式及评价标准,探讨融合教育教师专业知识及专业技能结构等。

(三)关注西部和少数民族地区融合教育教师的研究。经文献梳理后可知,关于发达地区融合教育教师的调查研究较多,少数民族地区,偏远落后地区的研究较少,说明该领域的研究存在不平衡的现象。其实我国西部地区及少数民族地区的融合教育教师的培养存在更多困难,比如经济支持、文化差异等问题亟待解决。拓宽研究地域,关注西部和少数民族地区的融合教育教师问题既是教育平等的要求,也是进一步推进我国融合教育发展的需要。