急性大动脉闭塞型脑梗死伴远端血管栓塞患者经超早期介入治疗对NIHSS与ADL评分的影响

2021-09-16刘明

刘明

(广州中医药大学顺德医院附属勒流医院,广东 佛山 528000)

0 引言

研究发现,对于急性脑梗死病人而言,在发病后4.5h内进行溶栓治疗有利于恢复脑血流灌注,减轻神经细胞损伤[1]。但是4.5h的时间窗较短,在此阶段接受溶栓治疗的患者相对较少,特别是急性大脑中动脉、颈内动脉等大动脉闭塞型脑梗死患者,单纯接受静脉溶栓治疗的血管再通率不高,并且一些患者同时合并远端血管闭塞,进一步提高治疗难度[2]。近年来随着医疗技术的发展,血管介入治疗逐渐应用于急性脑梗死的治疗中,包括机械取栓、球囊扩张、支架置入术等,有效提升了血管再通率[3]。本文将对在急性大动脉闭塞型脑梗死伴远端血管栓塞病人中予以超早期介入治疗的效果进行分析,具体参考下文。

1 对象与方法

1.1 研究对象

研究对象均选自本人2019年9至11月在珠江医院神经内科进修期间,查阅该院当年脑梗死病历30例临床分析。通过随机数字表法进行分组,其中15例采取重组组织型纤溶酶原激活剂治疗(对照组),男性和女性分别为8例、7例;年龄56~72岁,平均(63.47±2.85)岁。另15例采取超早期介入治疗(观察组),男性和女性分别为9例、6例;年龄54~74岁,平均(63.38±2.79)岁。比较一般信息两组患者差异不显著(P>0.05),可开展对比。

1.2 方法

两组患者入院后均接受抗血小板聚集、强化他汀、调节血糖、控制血压、稳定内环境、脱水等基础治疗。对照组给予重组组织型纤溶酶原激活剂进行溶栓治疗,初始剂量0.9mg/kg,前10%1min内静脉推注,剩余90%和100mL 0.9%氯化钠溶液混合后静脉滴注1h。

观察组发病4.5h内给予动脉溶栓、取栓、血管成形术或者支架置入等介入治疗措施。首先给予重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗,并通过头颅CT和MR成像明确闭塞血管。对患者实施全身麻醉,在右侧股动脉通过Seldinger技术进行穿刺,置入6至8F动脉鞘,随后进行血管造影检查,检查血栓位置和病变特征,评估侧支代偿情况。通过超滑导丝置入微导管至血栓远端,重复牵拉导丝破坏血栓,通过微导丝的引导置入3F微导管到血栓近端并固定。撤出微导丝,使用脉冲式注射重组组织型纤溶酶原激活剂,最大剂量低于90mg,每间隔5min检查一次血管造影,血管再通后马上注射重组组织型纤溶酶原激活剂。若溶栓后存在残余血栓实施支架取栓,使用Rebar-18微导管,通过导丝的引导将其置入到血栓远端,撤出导丝,使用Solitaire AB支架置入血栓远端随后释放支架,静置5min后取出微导管和支架,反复取栓。对于取栓后血管狭窄率高于70%的患者,实施球囊扩张术;若患者狭窄段存在夹层或者显著回缩,实施支架置入术。

1.3 观察指标

(1)比较两组患者治疗前后美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分和日常生活活动能力(ADL)评分,NIHSS评分共包括11个条目,总分42分,分值和神经功能缺损呈正比。ADL评分包括10个条目,总分100分,分值越高表明生活能力越好。(2)比较两组患者血管再通情况,评估标准参考脑梗死溶栓等级系统,划分为0、1、2、3级,其中0至1级表示无再通,2级表示部分再通,3级表示完全再通。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 比较两组患者治疗前后NIHSS评分和ADL评分

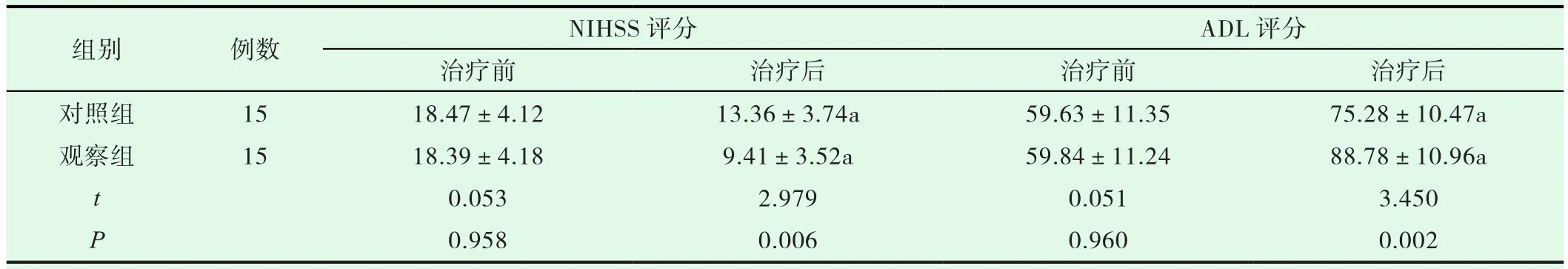

治疗前,两组患者NIHSS评分、ADL评分无显著差异(P>0.05)。治疗后两组患者NIHSS评分、ADL评分相较治疗前均出现明显改善(P<0.05);且观察组改善幅度多于对照组 (P<0.05),见表1。

表1 比较两组患者治疗前后NIHSS评分和ADL评分(±s,分)

表1 比较两组患者治疗前后NIHSS评分和ADL评分(±s,分)

注:组内和治疗前对比,aP<0.05。

组别 例数 NIHSS评分ADL评分治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 15 18.47±4.12 13.36±3.74a 59.63±11.35 75.28±10.47a观察组 15 18.39±4.18 9.41±3.52a 59.84±11.24 88.78±10.96a t 0.053 2.979 0.051 3.450 P 0.958 0.006 0.960 0.002

2.2 比较两组患者血管再通情况

在血管完全再通率上,观察组明显高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 比较两组患者血管再通情况[n(%)]

3 讨论

急性脑梗死是临床发生率较高的一种脑血管疾病,主要是由于脑动脉阻塞后引起大脑血液供应不足,导致脑细胞缺氧缺血性坏死,并造成中枢神经系统损害,从而引起一列神经功能障碍症状[4]。临床表现以神志不清、记忆力减退、肢体麻木、视物不清等症状为主,严重危害身心健康,造成生活质量下降[5]。研究发现,正常脑组织和梗死中心坏死区域内存在一个缺血半暗带,其中的脑组织具备一定的短暂生存能力,如能够在相应时间范围内恢复血液灌注,能够促使缺血半暗带组织逐渐恢复正常[6]。若脑组织长时间缺血,缺血半暗带脑组织易出现不可逆的坏死,从而导致脑梗死面积进一步增大[7]。因此现阶段对于急性脑梗死患者,临床治疗的目的在于尽快促进血管再通,快速恢复脑血流灌注。以往临床较多的使用静脉溶栓治疗,对患者创伤较小,操作比较便捷,为急性脑梗死患者后续治疗赢得宝贵时间[8]。但是对于急性大动脉闭塞型脑梗死伴远端血管栓塞病人,单纯使用静脉溶栓治疗血管完全再通几率较小。

从本次研究结果看出,观察组血管完全再通率高于对照组,提示超早期介入治疗有利于提高血管再通率。在超早期血管介入治疗中,通过局部选择性动脉溶栓向血栓栓塞处直接注射药物,能够增加局部溶栓药物浓度,同时予以微导管导丝实施碎栓治疗,能够加快血栓溶解。此外对残留血栓病人进行机械取栓,所使用的Solitaire AB支架作为可回收性取栓设备能够将血栓大部分覆盖,将血栓包裹、压碎,回收时取出大部分血栓,从而提高血管再通率[9]。本次研究显示,观察组治疗后NIHSS评分、ADL评分优于对照组,提示超早期介入治疗能够改善神经功能和预后情况。这是因为急性脑梗死病人随着血管鼻塞时间的延长,神经细受损情况逐渐恶化,而尽快疏通血管有利于及时恢复脑组织血流灌注,缓解脑组织缺血状态,继而促进神经功能的改善[10]。

综上所述,超早期介入治疗应用于急性大动脉闭塞型脑梗死伴远端血管栓塞病人中,有利于提高血管再通率,改善神经功能和预后情况,具有良好的推广意义。