口述校史课程与艺术实践相融合的探究

2021-09-10李珺黎毅

李珺 黎毅

【摘要】本文以对南宁市第四中学耕耘社的创始人王云高的访谈及围绕访谈成果开展的艺术创作活动为例,论述“耕耘文化”校本课程的建设过程,提出明确访谈目标,厘清口述校史课程开展的意义;熟练掌握访谈技巧,加深对耕耘文化的理解;开展艺术创作,探索“耕耘文化”新发展等策略。

【关键词】口述校史 艺术实践 课程融合

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)09-0052-02

口述校史是校史的“根须”,与历史文化相连,可以丰富学校记忆,凝聚学校精神。口述校史课程,是由“足音口述历史”项目团队开发、南宁市第四中学具体实施的一项以校史访谈和校史研究为教学内容的课程,其对保存校史和传承学校传统文化发挥着不可或缺的作用;同时这门课程也因具有趣味性、实践性、开放性、探究性等特征,深受学生喜欢。

如何建构高效且有意义的口述校史课程?如何将已发掘的口述校史资源与中学艺术实践活动相结合,并在学校文化创新方面发挥作用?我校历史教师与音乐教师扎根于本校“耕耘文化”的深厚土壤,尝试开展学科合作,不断探索、融合创新,取得了良好的教学效果。本文以对“全国优秀中学生国学社团”“全国示范文学社团”南宁市第四中学耕耘社创始人王云高的访谈及围绕访谈成果所开展的艺术创作活动为例,就如何将口述校史课程与艺术实践活动相结合,传承和弘扬“耕耘文化”的具體做法进行一些有益的探究。

一、明确访谈目标,厘清口述校史课程开展的意义

凡做口述历史的人都知道“与时间赛跑,与死神赛跑”的说法,这是因为要采访的口述人多数是高龄老人。此次我们选择84岁高龄的耕耘社创始人王云高作为访谈对象,对四中而言具有抢救历史文化遗产的重要意义。

访谈前,历史教师要先给学生讲清楚访谈活动的意义。访谈活动的目标一是发掘校史资源和探究“耕耘文化”,勾勒受访者人生经历路线图,以此提升学生收集信息、知识迁移、语言表达和代际沟通的能力,发展学生的核心素养;目标二是合理使用访谈成果开展艺术实践活动,让社团的学生在历史教师与音乐教师的指导下,以耕耘社代表性人物王云高的人生故事为主题,创编历史情景剧或排练反映耕耘文化的创作歌曲,参加校庆展演,增强四中学子对“耕耘文化”的理解和认同。学生在知晓以上课程意义后,十分自觉、高兴和富有使命地接受了访谈任务。

二、熟练掌握访谈技巧,加深对耕耘文化的理解

(一)访谈前,以模拟访谈和问题设计为出发点

学生作为口述校史的访谈者,需要熟练地掌握口述访谈的整个流程。访谈前,历史教师须对学生进行口述访谈的入门培训,可先提供一些访谈题目,让学生分别扮演访谈者或受访者做模拟练习。模拟访谈后,教师可针对性地点评学生在访谈过程中的优缺点,并指出在正式访谈中需要注意的事项。

访谈前,历史教师须指导学生设计访谈提纲。由于学生缺乏访谈的经验,不懂得如何设计有价值的提问,所以教师需要在课堂上示范设计访谈问题。在本次研究中,历史教师指导学生以耕耘社的发展历程作为主要访谈内容,围绕耕耘社创始人王云高的家庭环境、人生经历以及他所处的时代背景等诸多方面展开设问,让受访者了解访谈的目的,进而和盘托出在他记忆深处的在校经历和人生故事。

此外,历史教师还须指导学生做好访谈准备,如联系好访谈对象,确定好访谈的时间和地点,以便受访者做好准备。访谈地点最好选择一个较为安静的环境,尽可能营造出轻松、融洽的访谈氛围;准备好访谈所需要的设备包括录像机、录音笔、照相机等。

(二)访谈中,以学会倾听和追问为关键点

学生作为访谈者,要学会倾听和换位思考。访谈者的倾听,不是被动的倾听,而是伴着受访者讲述,去寻找对受访者人生与事业经历产生较大影响的关键“节点”,从而获得对受访者更为清晰的认知和理性的思考。在访谈过程中,访谈者还要学会关照受访者的感受,如一般不打断受访者的说话、不唐突发问。这次研究中,访谈者是学生,其与年长受访者的代际隔阂是客观存在的。因此,访谈过程需要学生设身处地进入当事人所讲述的故事情境当中,体味他的经历,思考他对人对事的态度。

访谈中,访谈者可根据受访者的回答情况适时调整访谈策略。如话题被受访者带跑偏了,访谈者需要将话题及时拉回;访谈中对听不懂的名词或事情要及时追问,不要怕不好意思;对自己没有得到的答案,可过段时间继续提问或换一种方式提问,以保证访谈取得成果。

在对王云高先生(以下简称“王老”)的访谈中,由于访谈前期已做好沟通工作,王老对采访也做好了充足的准备。访谈前,王老用“最难风雨故人来”的诗句引出开头,感谢母校晚辈来看望自己,并引导学生看向客厅正中央的一幅字画,这是王老的恩师、耕耘社导师、著名书法家陈政老师赠写的“能抗天磨是好汉,不遭人忌是庸才”,王老从人才培养的角度道出陈政老师是把他作为“好汉”或“人才”来培养的。访谈中,学生以“耕耘社历史”“王云高艺术人生”两大主题展开访谈,共采集到约120分钟的口述历史资料。在访谈结束之际,王老再次感谢学生此次采访,触发了他对母校的记忆,加深了他对耕耘社历史与自己人生经历的理解,他希望将自己的口述历史传播给更多的校友,发扬四中耕耘社的光荣传统,并期待四中学子能够践行“实干、坚持、创新、奉献”的耕耘精神,努力奋发,日后成为祖国的栋梁。

(三)访谈后,以文稿誊录和查证分析为落脚点

学生访谈结束后需将访谈到的录音、影像等资料转为抄本,然后结合所学的知识以及查阅到的相关背景资料进行分析查证。如果发现有模糊、错误或遗漏的地方,那么就要及时进行注释、修改或补充,必要时需再访受访对象,使访谈记录更加准确完备。

口述历史课程还要实现通过访谈抄本开展历史研究的教学目的,实现该目的常用做法是,历史教师指导学生开展非虚构写作——历史叙事。首先,建构历史叙事的结构框架,设计两条平行线(第一人称的人生经历自述+人生经历分阶段分析),两者交替呈现;其次,运用多元视角分析历史真实,从受访者人生经历的关键节点、国家“大历史”与个人“小历史”、心理与社会因素等视角开展分析,不断提升学生分析解读史料、透过表象探究阐释事物的能力。

三、开展艺术创作,探索“耕耘文化”新发展

(一)以历史情景剧还原“耕耘文化”

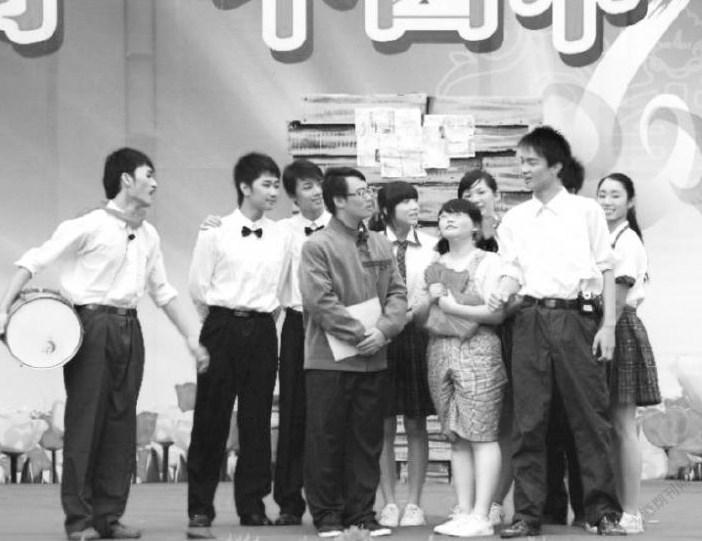

口述校史课程的内容除了口述史料、历史叙事,还可以有其他什么类型?经过研究与推想,我校历史教师与音乐教师开展合作,尝试将口述校史资源与艺术实践活动有机结合,使校本课程的内容输出呈现跨学科、多元性、综合性的特点。借鉴上海“青史杯”历史剧大赛的做法,我们首先以王云高先生的访谈成果为素材,创作以耕耘社为题材的剧本《回想那个年代》,选取了具有典型性、故事性、趣味性特征的历史片断来构筑情节,还原历史真相;其次将剧本编排成情景剧,利用校庆文艺汇演平台演出,将口述校史的内容呈现给广大师生。

本次研究中,历史情景剧的一般创作流程、步骤如下:(1)依据采集的口述史料,确定历史剧主题;(2)搜集和选择口述史料的方向,构筑4~5个历史场景为宜,各场景之间互为因果,具有独立的整体性;(3)分解剧目主题,确定每个小故事场景,关注口述史料中的冲突性情节,使剧情有一定张力;(4)依据口述史料,创作并不断修改完善剧本,重视场景语言的生动性、情节的戏剧性;(5)组建演出团队,聘请导演指导学生排练;(6)组织学生理解剧本,确定每个故事场景的核心造型;(7)将各场景情节连串,从剧目联排中发现问题,并邀请口述人审查;(8)实地彩排,然后正式演出;(9)演员与观众分享演剧与观剧心得。

口述历史与历史情景剧的结合,在一定程度上提高了学生的综合素养,譬如历史剧本的创作能力、表演中体验历史人物的能力、展演中与他人合作的能力等;学生对剧本的理解和对剧情的体验,也在无形中提升了学生对学校“耕耘文化”的理解和传承。

(二)以歌唱表演传承“耕耘文化”

为了进一步突显我校“耕耘文化”的办学特色,加深历史与艺术学科的融合,音乐教师还尝试用歌声演绎“耕耘文化”,传承耕耘精神。具体的实践为,音乐教师依据口述校史资源,创作了《耕耘之歌》。歌曲赞美了“实干、坚持、创新、奉献”的耕耘精神,浪峰迭起、开阔昂扬的旋律暗合了耕耘社六十年“三落四起”的发展历程。演唱时,指导学生用饱满的情绪、渐变的速度深情演绎,加深学生对我校“耕耘文化”的理解。1958年,由陈政导师、王云高社长创作的大合唱《东罗煤战大联唱》,曾荣获广西第三届群众文艺汇演创作、演出、指挥三个一等奖,是耕耘社历史发展中的一大亮点,音乐教师将这首歌带入课堂,向学生介绍从母校走出的音乐人生平、歌曲创作的时代背景,指导学生识谱唱词,体验和感受20世纪50年代校友积极投入祖国建设的英雄事迹。此外,在我校60周年校庆文艺汇演上,学生演唱了20世纪60年代耕耘社社员曾经演出的《青年友谊圆舞曲》,那熟悉的旋律、旧时的场景勾起社员们无尽的回忆,演出得到校友一致好评。

口述校史课程与艺术实践的融合,以口述访谈为手段,以非虚构写作为载体,以戏剧展演或歌唱表演为导出,切实引导学生在历史非虚构创作中传承和弘扬“耕耘文化”,在艺术文化体验中发展核心素养,树立高远的理想追求和深沉的家国情怀。我们相信,通过历史与艺术的课程融合实践,必将使“耕耘文化”历久弥新,成为一个可以持续发展的学校文化品牌。

【参考文献】

[1]陈墨.口述历史门径(务实手册)[M].北京:人民出版社,2013.

[2]林林.高校口述校史档案的价值及其征集策略研究[J].檔案学研究,2015(1).

[3](美)唐纳德·里奇.大家来做口述历史[M].北京:当代中国出版社,2019.

【作者简介】李珺(1981— ),女,湖南临湘人,大学本科学历,一级教师,研究方向为音乐教育;黎毅(1969— ),壮族,天津和平区人,大学本科学历,高级教师,南宁市学科带头人,研究方向为历史教育。

(责编 黄健清)