父母教养方式和生活事件对个体性发展的影响研究

2021-09-10单志艳汪卫东吕学玉李桂侠张锦花

单志艳, 汪卫东, 吕学玉, 李桂侠, 张锦花, 冯 帆

(1.中国教育科学研究院 基础教育研究所, 北京 100088;2.中国中医科学院广安门医院, 北京 100053;3.北京广安中医心理研究院, 北京 100075)

一、问题提出

性发展是个体人格发展的要素之一。人格不仅是指发生在个体身上的、稳定的行为方式,而且也包含个体与他人交往时的人际过程。中国中医科学院广安门医院汪卫东教授基于三十年临床心理治疗实践形成的人格发展理论认为,人格包括胆量(或胆气)、自我(或自知)、思维方式(或思虑)、意志力、人际关系(或人伦)、性发展和世界观(或三观)这七个要素。人的一生实际上是自身人格发展的过程。[1]性发展是指个体有关性与情的价值体系及行为表现,表现为异性交往的态度与行为、性观念和爱情观。性发展包括异性交往、爱情观和性观念三个维度。

父母教养方式是父母教养观念、教养行为及其对子女情感表现的一种组合方式。教养方式在大多数情况下并非刻意为之,而是在日常生活中自然而然的流露,是一种惯习。[2]弗洛伊德早在19世纪末就注意到了不同养育方式对孩子的影响。他对父母的角色做了简单的划分:父亲负责提供规则和纪律,母亲负责提供爱与温暖。最有影响的是美国心理学家鲍姆林德的研究,他采用家庭与实验室观察研究,提出了父母教养方式的两个维度:要求和反应性。要求是指父母是否对孩子的行为建立适当的标准,并坚持要求孩子去达到这些标准;反应性指的是对孩子接受和爱的程度及对孩子需求的敏感程度。根据这两个维度,可以将父母的教养方式分为权威型、专制型、溺爱型、忽视型四种教养方式。根据西方学者的研究,结合三十年临床心理治疗实践,汪卫东教授提出了教养方式的五个维度,分别是惩罚与严厉、过度干涉、溺爱、矛盾教育、忽略保护。[3]

生活事件指个体生活中发生的需要一定心理适应的事件,[4]包括正性事件和负性事件。本文中的生活事件是指负性生活事件,即引发个体消极情绪的事件,如转学、被欺负、父母吵架、被异性偷窥等。弗洛伊德所说的“童年创伤”即指负性生活事件。研究表明,很多心理疾病患者都是由“童年创伤”导致的。[5]126这与弗洛伊德的精神分析理论一致,表明负性生活事件对个体成长具有一定影响。

弗洛伊德的精神分析理论认为,父母教养方式特别是童年早期的教养方式对个体一生发展产生重要影响。“在以后的一生中,‘超我’就代表着一个人童年时代的影响,父母给予的关心和教育的影响,以及对父母的依赖的影响——由于人类共同的家庭生活,这个童年时代在人的一生中被大大延长了。”[6]临床心理治疗实践发现,无论是未成年还是成年精神与心理疾病患者,发病原因均可追溯到儿童时期特别是儿童早期父母教养方式。具体表现为“成长缺失”,包括“成长要素缺失”和“成长阶段缺失”[5]126。同时,在一万多例精神与心理疾病患者中,与性发展相关的患者占比超过半数。中国文化中对“性”的讳莫如深[5]32一定程度上影响了个体人格形成和神经症的发生。

综上,父母教养方式和生活事件对个体性发展的影响比较复杂。父母教养方式和负性生活事件两者哪个对个体成长影响更大?负性生活事件对个体适应社会、顺利完成社会化是否有积极意义?基于临床心理治疗实践,笔者认为,父母教养方式影响个体性发展,同时个体性发展和生活事件应对之间存在着相互影响关系。同时,在综合人群和患者(精神和心理疾病患者)之间,三者关系的具体表现有所不同。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

本研究被试为29个省份的25岁以上的人群。共收集问卷2450份,包含健康人、精神和心理疾病患者,其中,纸质问卷976份,网络问卷1474份。运用以下剔除标准进行数据筛查:SCL-90漏答题量≥6,测谎题量≥6,测谎题总分≥7,重测题差值≥3,青年版问卷测谎题小于16,少年版问卷重测题差值小于3。剔除不合格问卷后,样本构成为1949份,样本回收有效率为80%。其中,健康人样本量为1494份,精神和心理疾病患者样本量为455份。

(二)测量工具及数据统计

运用《汪卫东忆溯性人格发展量表》(WMPI)(第1版)[7]的个体性发展分量表、父母教养方式分量表、生活事件分量表进行施测。这是对25岁及以上年龄成人进行的自陈式忆溯性量表。量表分为3个阶段(6岁前、7~18岁、19~25岁,分别对应童年期、少年期和青年期,性发展分量表无童年期题目,三阶段各分量表内部一致性系数均高于0.8),每个阶段题目数量均为30题。性发展分量表分为异性交往、爱情观和性观念三个维度,考察个体的爱情观、性观念和异性交往行为;生活事件分量表分为家庭内部生活事件、家庭外部生活事件、学习经历事件、性经历四个维度,均为个体经历的负性生活事件,考察负性生活事件对个体的影响程度,即个体负性生活事件的应对能力;父母教养方式分量表分为惩罚与严厉、过度干涉、溺爱、矛盾教育、忽略保护五个维度,考察父母的教养方式情况。各分量表均采用Likert五点计分法,1为“完全不符合”,2为“不符合”, 3为“一般”,4为“符合”, 5为“完全符合”。分数越低表明性发展越好、父母教养方式越好、负性生活事件对个体发展的不良影响越少。

由经过培训的施测人员进行纸质问卷发放。部分问卷由问卷发放人员与被试沟通后,被试在网上完成。数据运用SPSS20.0软件和AMOS进行统计分析。

三、研究结果

本研究用综合人群和患者群体(即精神和心理疾病患者,用SCL-90筛查得到)两个群体分别建立了父母教养方式、生活事件对个体性发展影响的非递归模型。模型设定教养方式为外源潜变量,生活事件和个体性发展为内源潜变量,教养方式直接影响个体性发展,个体性发展和生活事件之间存在相互作用关系。

(一)父母教养方式、生活事件对个体性发展影响的非递归模型(综合人群)

模型的拟合指数CMIN一般,P值拒绝虚无假设,但因受样本量影响,要结合其他指数判断。NFI、TLI、CFI和RMSEA都较好,表明模型成立(表1)。

表1 父母教养方式、生活事件对个体性发展影响的非递归模型拟合指数(综合人群)

模型的加权回归系数即路径系数均达到了显著性水平,表明解释变量对因变量的作用关系成立(表2)。

表2 父母教养方式、生活事件对个体性发展影响非递归模型的标准化回归系数(综合人群)

表3为综合人群中,父母教养方式和生活事件对个体性发展影响的非递归模型解释变量对因变量的直接效应值和间接效应值的和,即总效应值。

表3 父母教养方式、生活事件对个体性发展影响非递归模型的总效应值(综合人群)

1.童年因素对其以后各发展阶段的影响总体较大

从效应值可见(表3),童年期父母教养方式对少年期教养方式和青年期教养方式影响很大(分别为0.918和0.830);少年期个体性发展对青年期个体性发展影响较大(0.805);童年期生活事件应对能力对其少年期和青年期生活事件应对影响很大(分别为0.891和0.868)。可见,早期教育对个体人格发展影响非常大。因此,良好的教育要从早期抓起,父母教养方式在这一时期起很关键的作用。

2.父母教养方式比生活事件对个体性发展影响更大,少年期教养方式对青年期个体性发展的影响最大

与生活事件相比,父母教养方式对个体性发展的影响更大。童年期和少年期父母教养方式对少年期个体性发展的影响分别为0.296(生活事件为-0.182)和0.322(生活事件为-0.201),童年期、少年期和青年期父母教养方式对青年期个体性发展的影响分别为0.341(生活事件为-0.149)、0.371(生活事件为-0.164)和0.119(生活事件为0)。

少年期父母教养方式对青年期个体性发展影响的总效应值为0.371。童年期父母教养方式对子女少年期和青年期个体性发展的影响也较大,分别为0.296和0.341。可见,父母教养方式对个体性发展特别是青年期的影响更大一些。少年期个体处于青春期时,父母的教育对个体养成健康性观念和性道德非常重要。

3.生活事件对个体性发展的影响大于个体性发展对生活事件的影响且为负向影响

童年期生活事件对少年期个体性发展和青年期个体性发展的影响分别为-0.182和-0.149,少年期生活事件对少年期个体性发展和青年期个体性发展的影响分别为-0.201和-0.164;少年期个体性发展对少年期生活事件和青年期生活事件的影响分别为0.080和0.097,青年期个体性发展对青年期生活事件的影响为0.023。可见,生活事件对个体性发展的影响大于个体性发展对生活事件的影响且为负向影响。这表明,儿童早期必须经历一定量的挫折事件,这样才能提高其应对负性生活事件的能力,才能发展出自然乐观、健康积极的爱情观、性观念,并学会正确和异性交往。

从个体发展阶段来看,少年期生活事件比童年期生活事件对个体性发展的影响更大;少年期父母教养方式对个体性发展的影响大于童年期父母教养方式的影响。

(二)父母教养方式、生活事件对个体性发展影响的非递归模型(患者)

模型的拟合指数CMIN一般,P值拒绝虚无假设,但因受样本量影响,要结合其他指数判断。NFI、TLI、CFI和RMSEA都较好,表明模型成立(表4)。

表4 父母教养方式、生活事件对个体性发展影响的非递归模型拟合指数(精神和心理疾病患者)

模型的加权回归系数即路径系数均达到了显著性水平,表明解释变量对因变量的作用关系成立(表5)。

对精神和心理疾病患者的统计分析表明:

1.个体前一发展阶段发展情况对后一发展阶段的影响总体较大

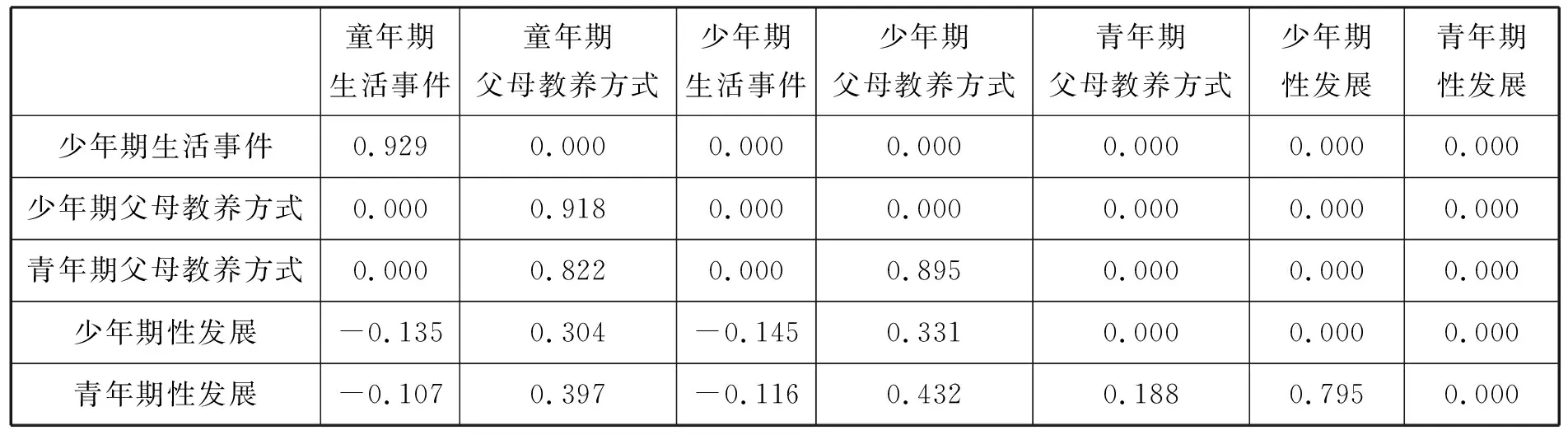

童年期父母教养方式对少年期父母教养方式和青年期父母教养方式影响很大(分别为0.918和0.822),与综合人群基本相同;少年期个体性发展对青年期个体性发展有较大影响(0.795);童年期生活事件对少年期生活事件的影响较大(分别为0.929)。可见,个体年龄越小,其发展状况对以后阶段的发展影响越大。因此,抓好早期教育非常重要。

表5 父母教养方式、生活事件对个体性发展影响的标准化回归系数(精神和心理疾病患者)

2.相比生活事件对个体性发展的影响,教养方式对个体性发展的影响更大

从效应值可见(表6),童年期父母教养方式对青年期个体性发展影响较大(0.397),对少年期个体性发展的影响为0.304。少年期父母教养方式对少年期和青年期个体性发展影响分别为0.331和0.432。可见,父母教养方式对个体性发展的影响较大。因此,我们倡导父母实行积极温暖、宽严有度的教养方式,这对个体健康快乐成长具有重要意义。

表6 父母教养方式、生活事件对个体性发展影响非递归模型的总效应值(精神和心理疾病患者)

3.个体所经历生活事件对其个体性发展有负向影响,反之则无

童年期和少年期生活事件对其个体性发展均有负向影响,童年期生活事件对少年期和青年期个体性发展的影响分别为-0.135和-0.107,少年期生活事件对个体少年期性发展和青年期性发展的影响分别为-0.145和-0.116。但是,个体少年期和青年期性发展对生活事件应对没有影响。生活事件对个体性发展有负向影响,与生活事件对自我发展的影响方向一致,[8]表明适度经历负性生活事件,可以促进个体性发展进程。

综合分析表明,精神和心理疾病患者群体的个体性发展对生活事件无影响,研究结果不同于综合人群,这可能是个体罹患精神和心理疾病的重要原因。

四、讨 论

(一)少年期父母教养方式对个体性发展影响最大

数据分析发现,比起生活事件,父母教养方式对个体性发展的影响更大。个体性发展是人格发展的要素。因此,这表明父母教养方式对人格发展影响较大。比起童年期父母教养方式,少年期父母教养方式对个体性发展的影响更大,与穆宝华的研究大体一致。[9]因为,少年期正值青春期,是个体性发展的关键期,这一时期性观念和爱情观的建立对其一生发展都有重大影响。所以,家长要在孩子青春期进行性教育,包括性观念、性生理心理教育、性伦理教育。让孩子正确对待性意识的萌动以及对异性的爱慕,建立起性与美好的爱情相伴,为自己和他人负责的价值观念。

(二)个体适度遭遇负性生活事件,其性发展更好

综合人群和患者群体的数据分析都发现,生活事件对个体性发展是负向影响,即个体遭遇负性生活事件,促使其在挫折磨练中成长,从而使个体更易建立起积极健康的性观念、爱情观及正确的异性交往行为。这说明,个体在成长过程中,必要的挫折事件是不可少的,通过应对挫折性事件,个体逐渐发展起积极、健康的关于异性交往的价值体系,从而才能正常恋爱、结婚,处理好夫妻关系,经营好家庭生活。

(三)精神和心理疾病患者群体的个体性发展对生活事件无影响

精神和心理疾病患者的数据分析发现,个体性发展对生活事件没有影响,特别是青年期生活事件因子没有进入方程,这与综合人群有所不同。这表明,虽然个体性发展对生活事件应对的影响并不是很大,但是当个体性发展与生活事件没有发生关系时,表明个体性发展不能对其应对生活事件发生积极作用,更表明个体性发展能力难以对其生活事件应对产生积极影响。

五、结 论

1.父母教养方式和生活事件对个体性发展影响的非递归模型成立;

2.少年期父母教养方式对个体性发展影响更明显;

3.生活事件对个体性发展的影响大于个体性发展对生活事件的影响且为负向影响;

4.与综合人群相比,精神和心理疾病患者的个体性发展对生活事件没有影响。