椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症的影像诊断漏诊分析

2021-09-03蓝艺婷

蓝艺婷

(福州市第二医院,福建 福州 350007)

腰椎间盘突出是指腰椎间盘纤维环的完整性破坏,髓核发生方向性移位,可突破或不突破纤维环,超出椎体边缘后压迫神经组织引发肢体症状的病理过程。根据突出髓核的位置分为后外侧型、中央型、极外侧型三型,其中极外侧型(FLLDH)突出的髓核可位于椎间孔内或外部,因此该型又包括椎间孔内型、椎间孔外型及混合型3种亚型[1]。由于椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症的椎间盘突出在椎管外,影像科医师在读片时往往较注意椎管内的变化而遗漏椎管外情况,因此常常在术前影像存在漏诊[2]。本文搜集分析10例经椎间孔镜手术证实、术前影像漏诊的椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症CT与MRI影像学资料,总结其影像学特征,提高对该病认识,减少影像诊断漏诊的发生。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2020年1月至2020年12月10例经椎间孔镜手术证实、术前影像漏诊的椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症,其中男性6例,女性4例;年龄29~71岁,平均50.8岁。本组病例中临床症状主要表现为腰痛伴一侧下肢肢体疼痛、麻木及运动能力下降等神经根受压症状,疼痛常自发出现于休息间,夜间加重。

1.2 检查方法 CT检查采用GE BrightSpeed 16排螺旋CT和Philips Brilliance 64排螺旋CT;体位:仰卧位头先进;扫描范围:腰1至骶1;扫描方式:螺旋扫描;扫描参数:层厚3 mm,螺距1.375,管电压120 kV,管电流200 mA,FOV 32 cm,矩阵512×512;所有图像均在后处理工作站进行矢状位、冠状位MPR重建和VR重建。MRI检查采用GE SIGNA HDe 1.5T和GE SIGNA HDxt 3.0T设备,体部线圈。脊柱MRI扫描采用矢状位T1WI-FSE、T2WI-FSE、STIR,层厚5 mm,FOV35 cm 及横轴位T2WI-FSE序列,层厚4 mm,FOV 20 cm。T1WI参数TR400~500 ms,TE8~10 ms;T2WI参数TR1 900~2 000 ms,TE100~120 ms;STIR参数TR3 100~3 500 ms,TE35~40 ms。

1.3 CT与MRI影像分析 所有病例影像资料均由具有中级以上职称的影像科医师进行双盲法分析,记录每一例患者的病变节段位置、突出椎间盘大小、横轴位突出椎间盘的最远端至椎体正中部的距离、矢状位突出的椎间盘外上缘至椎间孔上缘的距离以及伴随病变。

2 结果

2.1 病变节段及分布 10例病例中病变节段总共10个,均为单侧受累,其中6例位于腰4~5椎间盘,3例位于腰5~骶1椎间盘,1例位于腰3~4椎间盘水平。

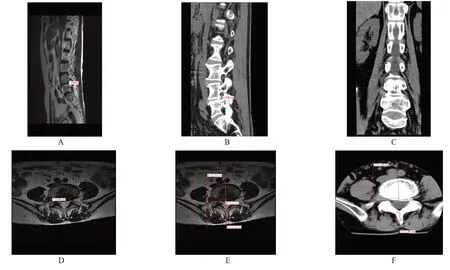

2.2 突出椎间盘的CT及MRI表现 本组10例椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症的突出椎间盘组织在CT上密度及MRI信号同髓核,突出椎间盘组织附着于椎体边缘呈丘状、不规则形或三角形,并压迫神经根;突出椎间盘组织平均径约0.62 cm,矢状位上突出椎间盘外上缘至椎间孔上缘距离(见图1A、B)平均约0.66 cm,CT冠状位直观显示突出椎间盘压迫神经根(图1C);横轴位突出椎间盘的最远端至椎体正中部的距离(见图1D、E、F)平均约3.07 cm。

图1 患者男性,40岁,腰4~5右侧椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出,压迫神经根的CT及MRI表现图

2.3 伴随病变 10例椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症无任何伴随病变1例,合并腰椎骨质退行性改变9例,合并脊柱侧弯5例,合并椎体不稳3例,合并椎间盘突出5例,合并椎间盘膨出4例。

3 讨论

极外侧型腰椎间盘突出症指脱出或突出的椎间盘组织位于椎间孔内或孔外,从而导致同节段的脊神经根在腰椎间孔内或孔外受到脱出或突出椎间盘组织的直接机械性压迫或炎性刺激,造成同节段神经根支配区剧烈的下肢放射性疼痛伴腰骶部疼痛,同时伴有受损神经根支配区不同程度的皮肤感觉或运动功能损伤[3]。目前,极外侧型腰椎间盘突出症临床中分型很多,其中应用最多、最简单的分型即分为3型:Ⅰ型—椎间孔内型;Ⅱ型—椎间孔外型;Ⅲ型—混合型[4]。本组病例均为椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症,好发于腰4~5椎间盘节段,均存在神经根性疼痛症状伴一侧肢体无力。这与突出的椎间盘组织位于椎管外,直接压迫神经根有关,本组病例矢状位上突出椎间盘外上缘至椎间孔上缘距离平均约0.66 cm,均存在椎间孔狭窄情况。另外,该病突出椎间盘无压迫椎管内马尾神经,故不产生会阴部感觉异常及大小便异常等马尾神经受压症状。

常规CT轴位扫描,由于扫描层数及范围不足,经常存在病灶显示不全的问题,造成漏诊。螺旋CT扫描,由于扫描层厚薄、扫描范围大并可以进行三维重建,可以降低本病的漏诊率[5-6]。国内学者通过研究,认为联合肌电图及CT检查能提高本病的确诊率[7]。本组病例均无进行肌电图检查。但是,由于CT的组织分辨率较低,因此仍存在漏诊的情况。MRI扫描由于具有较高软组织的分辨力及多方位成像的能力,能清楚显示突出椎间盘与受压的神经根,对本病的诊断较CT有优势[8]。MRI扫描矢状位及横断位T2WI序列是诊断腰椎间盘突出的经典序列,但在椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症中,由于常规矢状位扫描范围一般只包括椎体范围(9~11层),对突出髓核往往无法显示,横断位无法将突出的髓核与受压神经根显示在同一层面,存在空间关系显示欠佳情况,因此亦存在漏诊情况。本组10例椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症在术前影像诊断中均漏诊,与上述原因有关。另外,本组病例横轴位突出椎间盘的最远端至椎体正中部的距离平均约3.07 cm,提示突出椎间盘均远离椎管内。这与医师阅片时常常把重心聚集于椎管内,而忽略掉椎管外及椎间孔外情况,这是造成本组病例漏诊的另一原因。近年来,双回波稳态进动3D-DESS序列等外周神经显像技术应用于极外侧腰椎间盘突出症的诊断[9-10]。该序列对液体的流速敏感,流速快的液体呈流空信号,流动受限或流速慢的液体呈高信号,所以脊神经根周围的一些快流速血管呈低信号,减少了对腰骶丛神经显像的干扰;水激发技术是通过选择性激发水质子而不激发脂肪,使富含水的组织信号强度明显增强,从而获得的脂肪、椎体信号为低信号,椎间盘、椎管内脑脊液、脊神经根为不同程度高信号。因此,在椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出中,冠状位3D-DESS成像具有重要的诊断优势,能显著减少漏诊率。另外,医师在阅片过程中要细致,注意椎管外情况,并结合相关临床症状及检查,减少漏诊率。

由于椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症中突出的椎间盘呈软组织信号并压迫神经根,部分病例中脱出的髓核与神经根分界不清,因此须与神经鞘瘤、神经纤维瘤等神经源性肿瘤相鉴别。神经源性肿瘤常沿神经根跨椎间孔生长,并压迫吸收周围骨质,造成椎间孔扩大,神经源性肿瘤可出现囊变、钙化,增强扫描病变实性部分明显强化;而椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症突出、脱出的椎间盘周围强化、中心无强化,边缘强化提示病变与周围粘连炎性反应,这点有助于二者鉴别。

椎间孔外型极外侧腰椎间盘突出症在日常工作中并不少见,在日常阅片过程中细致观察横轴位椎管外区域及矢状位椎间孔情况,有助于减少漏诊。另外,冠状位腰骶丛外周神经显像清楚显示突出椎间盘压迫神经根,显著提高疾病确诊率。