《去十九号房》中女性主体性的多维度构建

2021-08-31罗艺

罗 艺

(贵州师范大学 外国语学院,贵州 贵阳 550001)

《去十九号房》是英国女作家多丽丝·莱辛(Doris Lessing)1962年发表的一篇小说,次年被收录到其短篇小说集《一个男人和两个女人》之中。尽管莱辛本人对该篇小说的态度是肯定和欣赏的,但认为它讲述的是“一个让人沮丧的故事,故事里的人们拥有一切,他们理性,有着良好的教育背景,有几个漂亮的孩子,并且无忧无虑,然而即使如此,他们常会茫然自问‘为了什么(而活)’?”[1]16。小说中的女主人公苏珊便是在这种茫然的生活困境里寻找“为什么”而来到十九号房,也是在这里选择结束了自己的生命。目前学界大多从女性主义的批判视角来审视和解读苏珊的消亡,认为其选择死亡是被迫的,是对现实的逃避和屈服,有着浓厚消极的宿命色彩,如Rular Quawas的论文Lessing’s“To Room Nineteen”: Susan’s Voyage into The Inner Space of Elsewhere(2007)、仲洁的《寻找女性心灵自由的“房间”——女性主义视角下解构〈去十九号房〉》 (2010) 以及徐嘉聪的《分析〈去十九号房〉女性角色的内心挣扎》 (2020) 等。虽有文献认为苏珊的主体意识构建是积极的,但也仅从“疯癫”(madness) 单一维度阐析其主体意识的变化,如Linda H.Halisky的论文Redeem the Irrational:the Inexplicable Heroines of“A Sorrowful Woman” and“ To Room Nineteen” (1990) 和Sharon L.Jansen 的 Madwomen in the Attic:Madness and Suicide in Charlotte Perkins Gilman’s“The Yellow Wallpaper”and Doris Lessing’s“To Room Nineteen”(2011)。实际上莱辛本人“对其作品的现实主义和女性主义解读并不持友好态度”[2]。莱辛在其访谈中谈到该时段作品中的人物“有些是源于自己的生活,而有些则是自己有意识或无意识的创作”[1]13,而人的意识又是所处社会的文化产物。在其小说集《一个男人和两个女人》出版的同一年,美国妇运之母“贝蒂·弗里丹(Betty Friedan) 的《女性的奥秘》点燃了第二次女性运动,提出女性身份问题和解构了快乐家庭主妇的神话”[3],也“唤醒了美国女性的主体意识”[4]。如果说从莱辛的访谈可以看出《去十九号房》所塑造的苏珊这一人物真实地反映了当时西方中产阶级家庭女性的生存困境,那么文本中苏珊女性主体意识觉醒和构建的解读视角同第二次女权运动主题的契合就绝非偶然。为了更全面、更深刻地理解苏珊的心理历程和死亡的选择动机,本文从出走母题、心理、空间和话语四个维度来阐释文本对苏珊女性主体意识的构建,为同类论题提供一种新的阐释范式。

一、出走母题的呈现

母题(motif)一词最早源于音乐学,随后在生物学、文学理论等不同的领域里被广泛借用。在文学理论中,母题是一个颇有争议的文学概念,因此其定义也是变化发展的。如美国民俗学家斯蒂斯·汤普森在他的《民间故事分类学》中对这一概念的解释是“母题是一个故事中最小的,能够持续在传统中的成分”[5],而歌德却认为文学中的母题是一种“人类过去不断重复,今后还会继续重复的精神现象”[6]。我国的学者陈建宪则对母题定义有一个详细的阐释,他认为母题是叙事作品里最小的情节元素,并在民间叙事中反复出现,“在历史传承中具有独立存在的能力和顽强的继承性”[7]。从上述三位学者对母题的理解和阐释,我们可以看出传承性是母题最明显的一个特征,那么在《去十九号房》中所呈现的出走母题也是体现了女性“出走”文化的传承。人类的“出走”文化体现在男性的“出走”和女性的“出走”这两方面。前者主要体现的是一种物理空间上的变换,如荷马史诗《伊利亚特》、古英语史诗《贝奥武夫》,中世纪的骑士文学和西班牙塞万提斯的《堂吉诃德》等,“无论是欧洲史诗传统中的英雄冒险,还是流浪汉小说中的流浪与旅行,都体现出‘离家’这一符合男性冒险和漂泊心理的情节结构”[8],然而“出走这一行为,作为人类生存的一种基本状态和精神欲求,它并不是背井离乡这种浅层的意义,它更包括个体在精神上对原有文化、文明的反叛、逃离、重新审视与重新建构”[9]160。因此,在男权家长制社会中,女性的“出走”更多了精神的叛离,如《圣经》中对上帝父权叛逆的夏娃、古希腊神话中反夫权的美狄亚、《玩偶之家》中出走的娜拉等。在《去十九号房》里,苏珊在面对丈夫婚外情的情况下,也如她的前辈们选择出走,并从物理空间上的出走演变成精神上的出轨叛逆。

苏珊·罗琳是《去十九号房》里的女主人公,但文本对她的描述却只限于名字(苏珊)、职业(广告插画师)及社会关系(既是母亲又是妻子)的简单陈述,对其外表、爱好以及个人特点等有辨识度的个性化特征没有任何描述。从作者对苏珊这一主要人物的刻画简单模糊化处理方法来看,很明显苏珊成为同时代女性的集体性隐喻;同时莱辛只选择从职业和社会关系对她进行刻画也说明了苏珊这一符号式人物是在男性视阈下存在的,即在男权社会的文化语境中产生并随时可被替换。在这里,苏珊这一女性人物是没有多少个人主体意识,其存在的意义仅仅是由社会的男权意识所赋予。因此在遭遇丈夫情感的背叛后,苏珊选择逃离、出走,从白房子到母亲房,从唐珊小姐的旅舍再到威尔斯山区,最后到了浮德旅馆的十九号房,在那里,她似乎才能找到久违的心理平和。然而丈夫对她的掌控(雇佣私人侦探调查她的行踪)还是让她觉得自己的出逃变得毫无意义,最后苏珊只能以自己“出轨”为借口来反击丈夫的女人为男人“物”的男权认知。这场由外到内的出走过程实质上成为苏珊女性主体意识由觉醒到构建一个不断深化的过程。

二、“理智”的消亡

小说的第一句话:“这个故事,我想,是个理智发挥不了作用的故事,因为罗林夫妇的婚姻,是以理智为基础的。”[10]366在这句话中,“理智”一词就被提及两次,并且明确提出苏珊他们的这场以理智为基础的婚姻是失败的。“理智”在文中的英语表达为“intelligence”,该词是由前缀“intel”、词根“lig”和后缀“ence”形成的。前缀“intel”源于拉丁文介词inter,是它的一种异形表达,一般只出现在辅音字母“l”之前,如“intelligence,intellect”,表示“between,among”即“在…之间”;词根“lig”则是拉丁文“legere”的原先词根变化,其意表示为“to choose,gather,read”;后缀“ence”是源于拉丁文和法语的后缀,在动词词根之后表示为“an action,state,condition or quality”。综上所述,理智“intelligence”源词义为“the ability or action of choosing among something”,汉语释义为“在一些东西中间做出选择的行为或能力”。从上述这一文本关键词的词义阐释可以看出“理智”是需要做出判断和选择,那么判断和选择的依据则至关重要。在该小说中,“理智”的选择判断依据是当时社会的主流价值,即男权意识,因为紧随的内容进一步说明和阐释了这一点。例如:“……旁人也都认为他们是天作之合。”“他们两人扮演的角色——男与女——固定不变。”(ibid)在他人的视域中,他们的婚姻得到世人的认可,同时在社会协作中各自的角色(即男女二元对立关系)也是稳定不变的,而男女的这种二元对立关系正是男权家长制逻各斯中心主义的衍生物。同时小说的第一句话“这个故事,我想,是个理智发挥不了作用的故事”(ibid)已经为苏珊反抗男权家长制社会和构建女性的个人主体意识做出了预言式的宣判。

与“理智”相对的是“情感”或者“情绪”等表示个体感受的词。这些词更多的是受个体意识的支配,更多地受到个体本我的驱使,是与社会主流意识形态相对立的边缘化投影。在《去十九号房》里,随着心理地标即空间意象的不停变换,“理智”表述是逐渐减少、弱化直至消亡,而表示苏珊个体意识的情感或者情绪表述却是逐渐增加、强化、具象化直至显像化。丈夫马修出轨后,苏珊在自家白房子里称自己不安、空虚等情绪为“自己的敌人”“魔鬼”,并且觉得是自己有病,“该去看医生”[10]373。此时的这些情感表述说明苏珊仍然是站在认清自我的对立面,此时的她在内心深处是认同社会的男权意识,也就是社会主流意识对女性他者的界定。在母亲房里,苏珊的情感渐变为“恼火”,相对于开始的“不安、空虚”,“恼火”这种情绪里更多地强调愤怒。因为这间楼上的小屋作为母亲房是由家庭其他成员(父亲与孩子们)和社会因子(女佣白太太)所决定的,同时他们对待母亲房的“郑重其事、紧张兮兮”的态度表面是体现民主和尊重,实则体现人们视苏珊的个体化情绪为不正常,将其个人情绪表达扭曲化,本质上也就是男权社会对女性个体意识(情绪)表述的不认同。然而在这里,苏珊对自己正常的情绪情感反应还是不认可,并且抵触,从“她检视自己这种情绪,自觉十分荒谬”[10]375,“荒谬可笑的情绪,自己虽感可鄙,但感受却如此强烈”[10]376里将这种情绪称为“荒谬可笑”可以窥知。苏珊对自己情绪的称谓在母亲房里也有了变化,由“自己的敌人”“魔鬼”变成了“东西”“它”或者“他”,所用词的感情色彩由贬义变为中性。这一转变说明此时的苏珊已不完全站在自我的对立面,开始对男权意识有了质疑。从心理层面上讲,苏珊对自己个人情感的流露也没有那么强烈的抵触和反感,而是开始慢慢审视,因此也有了“他”的一个具象化表达:“她看到的是一张年轻的脸,近看,嘴角和眼角却有干巴的深纹,瘦巴巴的,个子矮小,皮肤泛红,头发淡赤黄色,就是这么一个人,体力充沛,穿一件淡红色长毛夹克,摸起来很不舒服”[10]379。在威尔斯山区,苏珊把自己“疯狂的情绪”称为“魔鬼”,同时看到“那魔鬼不经心地倚在一块岩石上,手上拿着一枝带叶的树枝,一边鞭打自己丑恶的鞋子,一边抬头,用那非人的眼睛看她”[10]383。此时具象化的“魔鬼”更是被赋予了行为,由静转为动,由平面变为立体,由二维转变为三维,由此可知,苏珊的情绪,即其女性主体意识具象化进一步强化、深化。最后,在浮德旅馆的十九号房,苏珊见到了浮德本人,文本对浮德有一段人物特写描述“他其貌不扬,身体微胖,精神憔悴,身穿条纹西装,品味低下;皱纹满面的脸上,长着两只锐利的小眼睛”[10]385。莱辛在小说里除了苏珊心里的“魔鬼”和浮德有详细的人物描述外,其他人物甚至是主角苏珊的外貌描述都着墨不多,那么这样的写作安排有何原因呢?如果我们将具象化的“魔鬼”与浮德的外貌描述进行细致对比并归纳总结,就不难发现作者如此安排的巧妙之处。魔鬼尽管有一张年轻的脸,却“嘴角和眼角有干巴的深纹”[10]379,可以看出“魔鬼”的外貌是怪异的,与浮德的“其貌不扬”实质上是一致的。同时魔鬼“个子矮小、皮肤泛红,头发淡赤黄色……穿一件淡红色长毛夹克……”(ibid)与浮德“身穿条纹西裤,品味低下”[10]385也是如出一辙,从上述分析可以看出两者的外貌和穿戴搭配都不符合社会主流审美价值,即不符合男性审美价值,而这一结论又可以在对苏珊的丈夫马修的相关描述中得到印证。

综上所述,苏珊在对家庭、自己状况不满后所产生的情绪实际上是其个人主体意识的投影。这种主体意识随着空间的变换逐渐强化、具象化,最后在十九号房显像化,同时伴随着这一过程的是男性视阈里“理智”的逐步消亡。

三、空间维度的构建

英国女作家伍尔夫曾指出:“假如妇女有一间自己的屋子,有维持生计的收入保障,命运就会迥然不同,只有获得这两个最基本的条件,女性才能确保其在家庭和社会中的对立地位,才能自己掌握自己的命运。”[11]女性作家多丽丝·莱辛同样持有此观念。她的《去十九号房》尽管主要讲述苏珊婚姻的失败,但大部分文本叙事是不断变换的空间意象,其中最后出现的十九号房还成了该小说的篇名,因此《去十九号房》的叙事主体是空间,而非苏珊的这种解释也是可能并合理的。在文中,作者以空间为维度来构建苏珊女性主体意识主要通过两种叙事途径:表层上是通过对这些变换空间客观细致的特征描述来实现;潜层上则是对空间意象所的人物身份置换来达到。

小说文本中空间意象出现的顺序是由白房子、母亲房到唐珊小姐的旅舍,再到威尔斯山区,最后到浮德旅馆的十九号房。作者对各个空间的叙事比例则是随着出场顺序由小变大。小说里的白房子实际上是苏珊的家,并且已住了十二年有余,但女主人苏珊从未以家称呼它。另一方面在小说中苏珊借作者视角对它几乎没有任何细节描述,仅仅让读者知道这是一座位于里士满并带有花园的白色大房子。在这里,苏珊对其关注度最低。随后出现的母亲房较之于白房子开始有了细节描述,“门上挂着一块牌子,写道:‘私人房间,请勿打扰’,那是孩子们用彩色粉笔画的”[10]377。之后苏珊在唐珊小姐的旅舍里租了一间房,在这间“普普通通的房子”[10]380里,有一张脏兮兮的扶手椅,有热气炉,还有肮脏的窗户。在威尔斯山区,苏珊看到一座座山,“在山上,从早到晚,除了羊,和偶尔一两个牧羊人之外,见不到其他任何人”[10]382,“山坡上长满了羊齿,藻类”[10]383,山谷里流水闪闪。在最后的十九号房里,我们借用苏珊的视角可以看到:这是一家小型旅馆,肮脏的玻璃窗上漆着“浮德旅馆”四字,外墙是褪了色的淡黄色,“像不健康的人体肤色”[10]385。而那间十九号房就更加丑陋了,“只有一个窗子,挂着薄薄锦织的绿色帘子,一张三英尺又三分之一的床,罩着一张廉价的绿色缎子床罩,旁边有个煤气热气炉……此外还有一个柜子,一张绿色的柳条扶手椅”[10]386。在整个小说文本里,作者对该空间的书写是所有空间叙事中所占比例最大的。由此可知,苏珊对各个所处空间的关注度实质上是随着空间叙事的比例呈正比例的增长,这一结论在一定程度上折射出苏珊个人主体意识觉醒由不自觉到自觉的发展过程,同时在文本层面上可看出,苏珊的个人情感由简单到丰富,人物塑造也由单维、苍白到多维、丰满。苏珊实际上经历了由符号到女性实体的过程。除了上述空间叙事比例的变化,其颜色的渐变也从侧面印证了上述过程。从最初的“白色”大房子到无颜色表述的唐珊小姐旅舍再到隐性绿色的威尔士山野,最后到显性绿色的十九号房,从白色的死亡到绿色的重生,这些颜色的渐变也隐喻着苏珊自我的变化,指涉其女性主体意识的变化过程。

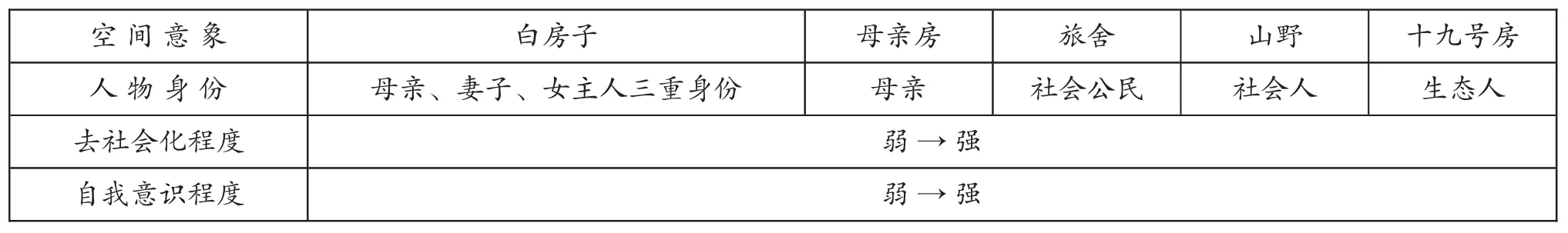

空间意象对苏珊个人主体意识的构建,除了从上述客观物理的角度切入外,还在潜文本层上,通过各个空间所隐喻的人物身份的变化来实现。在最先出现的白房子里,苏珊的社会角色是母亲、妻子和女主人,这些身份赋予苏珊相应的责任使得她失去了自我,同时她个人价值的体现只能存在于这些身份中,因为在男权视阈里“女人的价值取决于父权社会为其规定的社会角色承担的完成程度”[9]161。“母亲房”是文本中的第二个空间叙事意象,它位于白房子的顶层,是通过丈夫与孩子们“长时间认真讨论”[10]377后定下来的。然而在那里,苏珊却“更有被囚禁的感觉”[10]378,因为在家人的眼中,母亲房是“她对隐私的需要”,是“尊重他人权利”(ibid)的体现。从上述对母亲房产生的背景描述可知,它实际上成为男权社会文明的隐喻,即民主、尊重和隐私的代名词。但“母亲房”的称谓从另一方面则强化了社会所赋予她的“母亲”角色及男权意识强加给这一角色的责任。那么“母亲房”的这两种阐释无意之间便形成强烈的反讽和张力。到了唐珊小姐的旅舍,苏珊选择从家中进入社会,其社会角色在这一空间意象的转换中发生改变,由母亲、妻子和女主人这一三重角色转变成单一的社会公民角色,实现了人物的去社会化,并逐步构建女性主体性。随后苏珊独自去了威尔斯空旷的山野。相对于前面的旅社,即社会化产物,空旷山野这一空间意象所代表的大自然为苏珊的去社会化和寻求主体性创造了更加完美的条件。然而此空间出现的现代文明产物电话却还是暗示着苏珊的社会责任,只是相对于前面的社会化空间,自然空间所置换的人物身份在这里其社会化程度更弱,侧面也说明苏珊个人主体性构建程度更强。最后一个空间意象是浮德旅馆的十九号房。这是一家肮脏旅馆里的一间丑陋房间,在这里,什么都不用过问,什么都不用考虑,姓名、家庭等这些社会化的产物、文明符号一律都被忽略,不复存在。同时空间意象的修饰词“肮脏”“丑陋”也折射出该空间对男权社会文明的一种否定。只有在这里,在这种环境里,苏珊才感到彻底的自由。“她属于这个地方,这个房间等着她前来,等待已久”[10]386,因为在此,父权社会为其规定的所有社会角色都被消解,只留下其本真,不再是只能通过男人才能定义自己的女人。在这个空间不断转换,个体去社会化的过程中,苏珊实现了自我意识的完全苏醒和女性主体性的成功构建。表1是以空间意象为叙事发展参照点来体现在潜文本层面上苏珊的女性主体意识的构建过程。

表1 潜文本层面苏珊的女性主体意识构建过程

表1中随着空间意象的变换,苏珊身份的社会性在逐渐削弱,男权社会赋予这些身份的责任也在不断地弱化。在这个以男性话语权力为中心的社会里,苏珊自我意识的觉醒既是她反男权话语的动态过程,也成功地构建了其女性主体性。

四、女性话语的崛起

作为男权社会的他者,“男人并不是根据女人本身去解释女人,而是把女人说成是相对于男人的不能自主的人”[12]。女性的个体性则是由男性来定义和存在的,因此要想构建自身主体性,那么女性就需要颠覆和消解男性话语权力。在话语维度构建上,本部分解读是通过将苏珊的人际对白和心理对白进行对比分析,展现其主体性构建的隐性过程,而这也是男性话语权利的消解过程。

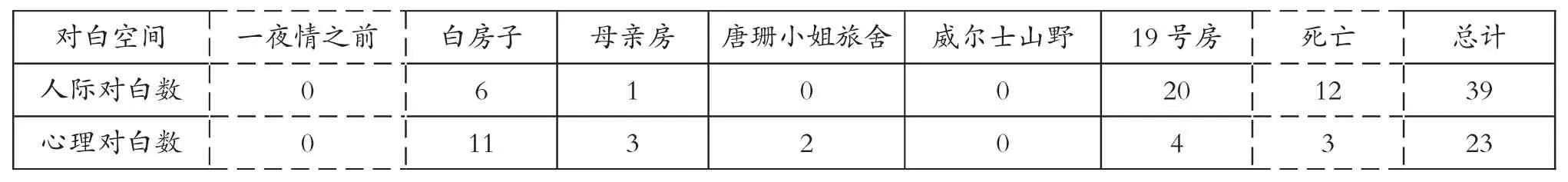

对白对文本中人物的分析有着举足轻重的作用,它除了能表达人物思想之外,也体现人物心理活动轨迹,间接揭示人物的身份、地位等社会因素。《去十九号房》在文本叙事上讲述的是家庭夫妻婚姻生活,可夫妻间、人物间的对白却少得可怜,就如苏珊跟丈夫马修以及其他人物之间。在对全篇小说中苏珊的对白数据统计后可知,苏珊的人际对白不多,而其心理对白,相对于人际对白,则是很多,使得文本烙下后现代意识流的痕迹。这里的心理对白是苏珊的个人心里所想,即无声的言语表达。相对的,苏珊的人际对白则是其有声的言语表达。在小说文本中,其人际对白与心理对白的数量随着空间的转移发生相应的变化。在此我们以表2中的空间意象为该部分分析的参照物,各个部分相应的人际对白和心理对白数统计如下表:

表2 苏珊人际对白与心理对白数量统计

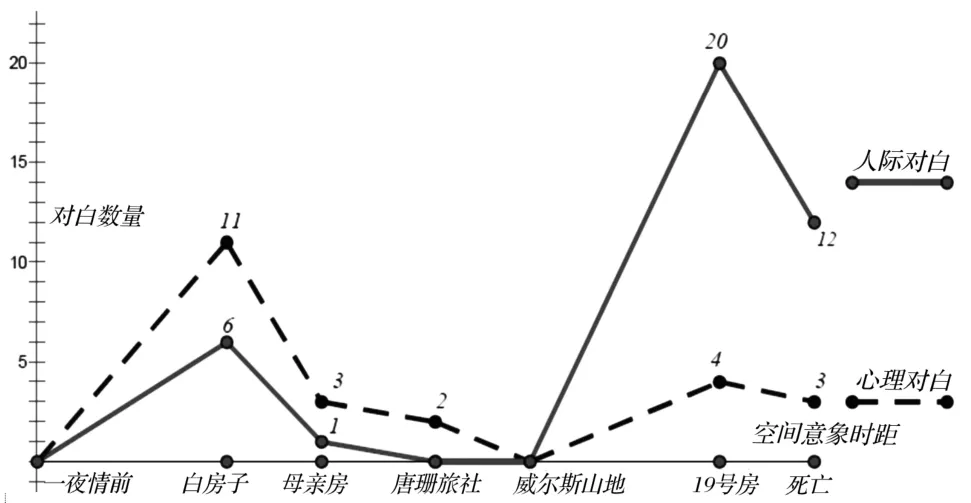

表2可以看出,苏珊的人际对白数量随着所发生的空间的转换总体上呈增加趋势,相应的,其心理对白数量是趋于递减的。在这组数据中,偶见统计数据的不正常变化,是因为文本在各个空间的叙事时距长短不一,在下面相应的函数图中横坐标上表空间的各个轴点之间的距离也是不等的,其长短就体现了其叙事时距。从总体上看,苏珊的人际对白数要比其心理对白数多,尤其是在十九号房及其以后,由此可看出十九号房是苏珊发生重大转变的空间意象。这一空间意象的重要意义在小说的题目中也得到印证。在十九号房,苏珊的人际对白数第一次超过了其心理对白数。这一变化体现了苏珊对男性话语权利的反抗由隐忍到公开,由无声到有声,也侧面暗示了苏珊女性话语权的提升。在这之前,其人际对白数都是少于其心理对白数。在这时,苏珊对丈夫对男权社会最多是心理反抗。从数量的变化上来看,其强度也是偏弱的,表明其女性话语几乎处于失语状态。由失语到公开发声的转变过程反映了苏珊女性主体意识的觉醒以及对男权社会所强加于女性的男权意识形态的反抗由内向外,由隐性到显性的进步过程。为了使该过程更形象化,更直观化,依据该数量统计表所作出的相应的曲线绘制如图1所示:

图1 苏珊话语权变化

图1直观地看出苏珊话语权在十九号房达到峰值,之后一直保持其优势直至死亡。

五、结语

“主体的本质恰好就是由外在的综合现实规定的……用拉康的话说,就是由外在于主体的象征秩序决定的”[13],在文本中,苏珊的主体是从母题、心理、空间和话语这四个外在于主体的维度来构建和规定的。这也是一个文本和潜文本、隐性和显性相互作用、共同建构的过程。作为男权社会的他者,苏珊选择出走和最终自杀作为对男权话语和所建秩序的反抗。尽管我们清楚“对权利所作的各种反抗是由它们反对的那个矩阵所产生的”[14],即主体性的悖论式构建会部分消解其主体性,但多丽丝·莱辛在构建苏珊女性个人主体性的过程中仍积极地发挥能动性,虽隐晦但坚定,虽艰难但仍然对女性的生存和未来充满希望。