针灸辅助治疗消化性溃疡的疗效及血清TNF-α、IL-8、GAS的水平变化

2021-08-30康朝宾

夏 瑞,康朝宾

陕西省中医医院针灸科,陕西西安 710003

消化性溃疡为消化内科较为常见的一类疾病[1]。研究显示,其病因主要与幽门螺杆菌感染、胃酸、服用非甾体抗炎药等有关,多见于中老年群体,患者表现为上腹疼痛、泛酸及胃灼热等,且极易引发消化道出血或穿孔,严重影响患者生活质量[2]。目前,临床治疗消化性溃疡主要以三联疗法为主,通过抑制胃酸分泌,发挥保护胃黏膜、改善患者临床症状的作用,但由于抗菌药物的大量使用,导致幽门螺杆菌耐药性逐渐增加,疗效存在一定局限性[3]。中医学将消化性溃疡归为“胃脘痛”“腹痛”范畴,认为其病因以脾胃为本,痛、热、瘀、湿为标,治疗以强健脾胃为主,祛湿温阳为辅[4]。本研究旨在探讨针灸辅助治疗消化性溃疡的疗效及血清肿瘤坏死因子α(TNF-α)、白细胞介素8(IL-8)、胃泌素(GAS)的水平变化,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2018年6月至2020年6月于本院接受治疗的101例消化性溃疡患者为研究对象,采用随机数字表法分为观察组(n=51)与对照组(n=50)。本研究已获得本院伦理委员会批准。纳入标准:(1)符合《消化性溃疡中西医结合诊疗共识意见(2017年)》[5]及《中医内科学》[6]的有关标准,且经胃镜检查确诊;(2)病程<2年;(3)研究对象知情且自愿签署知情同意书;(4)临床检查资料完整不影响疗效观察。排除标准:(1)对本研究使用药物有过敏反应;(2)肝、肾功能不全;(3)哺乳期妇女及妊娠期妇女;(4)伴上消化道出血、穿孔、食管溃疡等疾病。2组患者性别、年龄、溃疡直径、疾病类型等一般临床资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

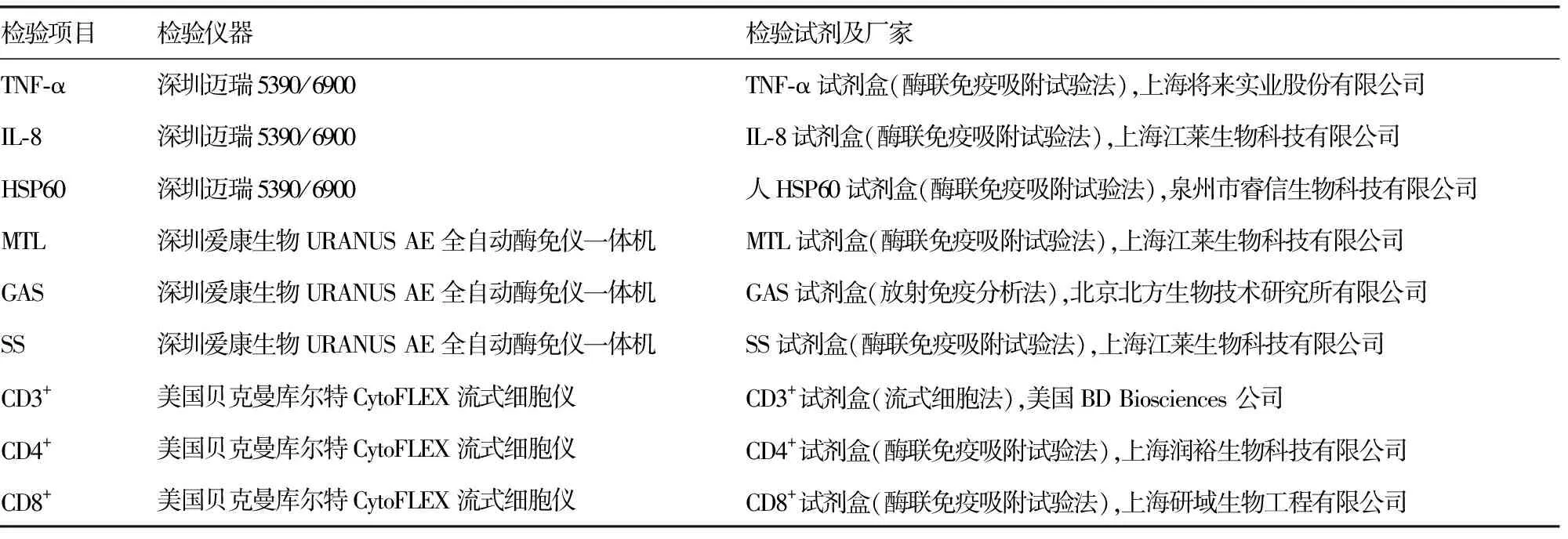

1.2仪器与试剂 患者治疗前及治疗4周后清晨均空腹采集静脉血5 mL,分离血清,2 h内送检。检测炎症因子[IL-8、TNF-α、热休克蛋白60(HSP60)]、血清胃肠功能指标[GAS、生长抑素(SS)、胃动素(MTL)]、外周血T淋巴细胞亚群(CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+)水平,检测仪器及试剂详见表2。所有操作均严格按照试剂盒自带说明书进行。

表1 2组患者一般临床资料比较

表2 检测仪器及试剂

1.3方法 2组均给予基础治疗,包括胃黏膜保护、输液、抗菌药物、质子泵抑制剂、纠正电解质等。对照组加以常规西药治疗:口服克拉霉素片,每次250 mg,每日2次;口服泮托拉唑肠溶胶囊,每次20 mg,每日2次;口服阿莫西林胶囊,每次1 g,每日2次。7 d为1个疗程。观察组在对照组基础上实施针灸辅助治疗:取公孙、内关、天枢、中脘、关元、足三里穴位结合辩证取穴进行针刺。采用0.25 mm×40.00 mm华佗牌不锈钢一次性针灸针,患者取仰卧位,75%乙醇皮肤常规消毒后进针,所有穴位进针后均行平补平泻捻转手法,直至得气,若疼痛明显则先针刺足三里穴位,运针1~3 min,待疼痛缓解后再随症给予针刺。若胃胀痛、牵引两胁、食欲减退、频繁泛酸者给予太冲穴针刺,胃隐痛、喜热、按压可缓解、空腹加剧、口吐清水者加神阙穴针刺,胃脘胀痛、嗳气、舌质淡紫有淤斑者加血海穴针刺,腹部疼痛骤起、遇寒加剧、遇热减轻者加脾俞、胃俞穴针刺,每日治疗1次,每次30 min,每周治疗5 d。2组均连续治疗4周。

1.4观察指标 参考《消化性溃疡病诊断与治疗规范(2013年,深圳)》[7]中的相关标准,根据患者治疗前后临床症状、胃镜检查等评价2组短期(4周内)临床疗效。评价标准:(1)治愈,临床主要症状完全消失,胃镜复查炎症消失、溃疡面愈合,胃酸分泌正常(基础胃液量为10~100 mL,最大胃酸分泌量3~23 mmol/h),溃疡病症消失或转入瘢痕期,尿素[14C]呼气试验显示阴性。(2)好转:临床主要症状基本消失,胃镜复查炎症基本消失,溃疡面缩小≥50%,腺体萎缩减轻,尿素[14C]呼气试验显示阴性。(3)无效,未达上述标准,尿素[14C]呼气试验显示阳性。总有效率(%)=(治愈例数+好转例数)/总例数×100%。记录治疗前、治疗4周后的炎症因子、血清胃肠功能指标、外周血T淋巴细胞亚群的变化及不良反应发生情况。

2 结 果

2.1临床疗效比较 治疗4周后,2组临床疗效比较,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组治疗总有效率(94.12%)明显高于对照组(80.00%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者临床疗效比较[n(%)]

2.2炎症因子水平比较 治疗前,2组患者IL-8、TNF-α、HSP60水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗4周后,2组患者IL-8、TNF-α、HSP60水平较治疗前均显著下降(P<0.05),且观察组变化幅度更大(P<0.05)。见表4。

表4 治疗前、治疗4周后2组患者炎症因子水平比较

2.3胃肠功能比较 治疗前,2组患者GAS、SS、MTL水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗4周后,2组患者GAS、MTL水平较治疗前均显著下降(P<0.05),而SS水平较治疗前均显著升高(P<0.05),且观察组变化幅度更大(P<0.05)。见表5。

表5 治疗前、治疗4周后2组患者胃肠功能比较

2.4免疫功能比较 治疗前,2组患者CD3+、CD4+、CD8+及CD4+/CD8+比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗4周后,2组患者CD3+、CD4+及CD4+/CD8+较治疗前均显著升高(P均<0.05),而CD8+较治疗前均显著下降(P<0.05),且观察组变化幅度更大(P<0.05)。见表6。

表6 治疗前、治疗4周后2组患者免疫功能比较

2.5不良反应发生情况比较 治疗过程中,观察组出现恶心、呕吐2例,腹泻1例,便秘1例,头痛1例,不良反应总发生率为9.80%(5/51);对照组出现恶心、呕吐3例,便秘1例,味觉异常1例,头晕2例,皮疹1例,不良反应总发生率为16.00%(8/50)。2组不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.864,P>0.05)。

3 讨 论

幽门螺杆菌感染作为绝大多数胃溃疡患者的致病因素,主要通过定植于胃黏膜上皮,进而促进炎症因子的分泌,对胃黏膜造成一定损伤,且还可促进胃酸分泌,加重溃疡程度[8]。既往研究显示,胃溃疡患者中80%以上幽门螺杆菌检验结果为阳性,因此,尽早清除幽门螺杆菌是治疗胃溃疡的关键[9]。以往常规三联治疗的应用较为广泛,但三联疗法治疗后的复发率较高,且较易引起幽门螺杆菌耐药菌株的出现,进而产生一定程度的耐药性,影响治疗效果[10]。中医治疗消化性溃疡的良好疗效已有报道,其主要讲究整体性,可调节机能,提高临床疗效[11]。

我国中医学将消化性溃疡归为“胃脘痛”“腹痛”范畴,《内经》中曾记载“寒气入经而稽迟,泣而不行,故卒然而痛云云”,表明症状与病因之间的联系决定了该病的发病机制[12]。基于其病因机制,本研究采用辩证针灸的方法给予治疗,结果显示,观察组治疗后的总有效率显著高于对照组,提示在常规三联疗法治疗的基础上辅以针灸有利于患者症状体征的改善。消化性溃疡症状的发生、发展与患者体内炎症因子水平的变化有一定联系,抑制炎性反应有助于胃黏膜组织恢复,并减轻胃黏膜损伤,改善胃蠕动[13]。本研究选择IL-8、TNF-α、HSP60作为观察因子,其中IL-8作为白细胞趋化因子的一种,主要通过趋化中性粒细胞进而发挥促炎效果[14]。TNF-α由巨噬细胞分泌释放,可促进IL-8等细胞因子的产生。HSP60是机体受到有害刺激时发生应激反应而升高的一类保护性蛋白,研究显示其与幽门螺杆菌存在天然联系[15]。本研究结果显示,观察组治疗4周后IL-8、TNF-α、HSP60水平变化更为明显,且胃肠道恢复效果更佳,分析原因,可能是因为常规三联疗法中泮托拉唑肠溶胶囊属于新一代质子泵抑制剂,可通过选择性抑制胃黏膜壁细胞上的分泌性微管及细胞质内的H+-K+-ATP酶活性,直接减少胃酸分泌,缓解其对胃黏膜的损伤。克拉霉素为大环内酯类抗菌药物,可阻止细胞核蛋白50S亚基的联合,从而抑制幽门螺杆菌增殖。阿莫西林作为唯一的β-内酰胺药物,其在酸性条件下可稳定存在,具有理想的抗菌效果,可穿透细胞壁与菌体内的转肽酶结合,进而阻止致病菌细胞壁形成,使其不断渗透水分子,进而死亡。在此基础上,针灸治疗具有“内病外治”的独特优势,本文依据局部解剖学特征及中医辨证原理进行选穴,参考以往临床实践中治疗脾胃病的选穴频次及治疗手段,以足太阳膀胱经、任脉及足阳明胃经为主要穴位归经,并结合辩证取穴进行针刺。所有证型均适用中脘穴配合足三里治疗,具有健脾、胃,理气化痰的功效,其中脾胃虚寒证患者可配合内关穴、胃俞穴等,补中益气,气滞血瘀证患者可配合膈俞穴、胃俞穴、内关穴等,活血补气,胃寒证可配合公孙穴,调理脾胃。本文选穴中的公孙穴,为足太阴脾经的络穴,具有健脾益胃、通调冲脉的功效。内关为人体手厥阴心包经上的重要穴道之一,对心、胃、胸等脏器病变均具有理想疗效,可调补阴阳气血,疏通经络,且现代医学研究显示,刺激穴位还可抑制细胞因子并减轻炎性反应。天枢穴为足阳明胃经,针刺可改善肠腑功能。中脘穴属奇经八脉之任脉,主治胃脘痛、腹胀、呕吐等。关元穴有培元固本、补益下焦之功,凡元气亏损均可使用。足三里是“足阳明胃经”的主要穴位之一,可通经活络、疏风化湿、扶正祛邪。针刺以上穴位可达到降低炎症因子水平的作用并改善其胃肠功能。另外,考虑消化性溃疡患者不同证型其症状体征亦不同,针对其腹痛、泛酸、腹胀等症状明显的患者可在此基础上给予不同穴位加减,以达到中医对应证型及症状配伍治疗的目的。

传统医学认为消化性溃疡病因可归纳为日常饮食不节,加之情志失调,又天生素体阳虚,外邪侵入易致胃肠脉络损伤,脏腑气血耗伤,胃肠运化无力,考虑胃为水谷之海,若烦劳冷热,气血瘀滞,不通则痛,而疼痛部位虽然在胃,却与肝脾密不可分,肝气郁结,横逆犯胃,又或脾能失调,胃失和降,加重病情发展并引起免疫功能抑制[16]。研究结果显示,观察组治疗后的免疫功能得到明显恢复,究其根本可归功于针灸治疗通过经络及穴位的传导作用,对全身脏腑起到调节作用,且根据患者症状体征给予辩证穴位刺激,可有效调节其免疫功能。本研究结果显示,治疗过程中2组患者不良反应发生率相当,提示针灸辅助并不会增加其不良反应发生风险,具有一定安全性。本研究不足之处在于疗效评估未深入探究具体证型的差异,且观察时间较短,结果具有一定局限性,有待后期改善后再次探讨。