场馆与课程共建 技艺与文化共传

2021-08-19姜正德陈正

姜正德 陈正

【摘 要】将劳动教育纳入学校课程体系是落实“五育并举,融合发展”的重要举措。根据学校现实情况积极创建劳动场馆,以促进技艺与文化共传为基本理念精心设置劳动课程,可以有效促进学生劳动素养的提升。学校以校本课程“跟着节气做农夫”为例,进行劳动场馆建设、劳动主题活动设计、劳动课程建立等方面的思考与实践,取得了一定成果。

【关键词】劳动教育;场馆基地;课程文化

“五育并举,融合发展”,主动积极地将劳动教育、艺术教育纳入学校课程体系,为培养未来劳动者和全球公民而持续努力,是新时代好学校应有的追求。其中,劳动教育的重要性毋庸置疑,但当今学生劳动素养的普遍缺失却是不争的事实。

Y學校是一所新建不久的小学,学校借助新建校区的契机,整体规划建设劳动教育场馆,结合学校实际研发劳动教育课程,将场馆与课程共建,有效促进劳动技艺与文化共传,促进学生劳动素养的提升。

一、整合资源,创建“新”基地

劳动教育离不开“一方水土”,具有劳动教育特色的优美校园环境,能够滋养学生的心灵,涵养学生的品行,使学生受到全方位、立体化的劳动文化环境熏陶。

(一)打造校内劳动基地

刚迁入新校园时,校内有2000余平方米砂石地没有绿化,学校因地制宜,设计、开辟“一米菜园” “花果山”(农夫果园)“晴耕堂”(农博馆)“南泥湾”等与农业相关的劳动教育场所。“一米菜园”是将菜园划分为一个个面积1平方米左右的小格子,种植丝瓜、大豆、西红柿等蔬菜;“花果山”内栽种枇杷、蓝莓、红美人、桃子等水果;“晴耕堂”是一个校内的小型农业博物馆,展示传统农具;“南泥湾”是玉米、大豆、番薯等粮食作物种植区,通过建设“立体种植柱”“鱼菜共生池”“气象记录站”“水土保持站”等解决场地有限的问题,尽力保障劳动课程的有效实施。通过劳动基地建设,学生走出了钢铁混凝土构建的密闭空间,丰富万物连接的体验。

(二)整合校外劳动基地

劳动教育还可以走出校园,学校将校外劳动基地整合进来。Y学校所在的CS县位于钱塘江上游,建县已有1800多年,县域内“三金”(胡柚、山茶油、金针菇)种植基地历史久、面积大、数量多;“中国观赏石博览馆”“云耕小镇”“父亲的水稻田”等校外劳动教育基地距离Y校都不远;在校学生中的家长有些来自农村,有些甚至是农场主,他们既能为学生提供广阔的劳动天地,又有丰富的劳动经验;近年来,供给侧改革轰轰烈烈,种植基地、加工厂家等生产转型升级欲望强烈,十分欢迎学生到基地参加劳动实践。这同样可以成为学校宝贵的劳动课程资源。学校需要做的就是整合资源,建立校外劳动基地,为劳动教育拓展一片新天地。

二、指向体验,实践“新”活动

劳动基地搭建好以后,还需要进一步思考,这块“试验田”里,如何种下一些比农作物更加重要的东西?学校可以从思考结合基地开展哪些活动,有哪些活动模式开始。学校劳动基地有香有色,有花有果,可以结合劳动基地开设采摘节活动、学科整合活动、长程探索学习活动等。

如教师和学生同摘“白枇杷”,共同“打桑葚”,一起“挖竹笋”,共剪“红美人”。师生、家长在桃花盛开的时候感受“桃花诗词会”的情调,在秋高气爽的时节体会“一起摇桂花”的浪漫。结合科学课,学生在“花果山”“南泥湾”里认识农作物生长的奥秘,在花开花落中体悟人生的意义。借助家长资源,学生在“晴耕堂”了解农具使用窍门,感悟科技的进步、时代的变迁、劳动的发展和人类的智慧。

校内劳动基地贴近学生日常生活。学校可以借助基地,结合四季轮回凸显“长程学习”特色,让学生参与作物的选种、播种、培育、收获、分享,或作物的采摘、保存、加工、销售、服务的全过程。

劳动教育不一定要有固定的模式,师生也可以在平常的语文、数学、英语、科学、音乐、美术等学科中发现劳动的魅力身影。新的劳动教育不只有“泥土”,也有“新材料”;不只在“温室内”,也有“新天地”;不仅有“体力劳动”,也有“脑力劳动”。

每一项活动,学校都注重营造崇尚劳动的氛围,重视学生的参与和体验,实行劳动成果的共享,赋予劳动更多教育的意义与价值,让劳动真正为教育“赋能”。同时,万变不离其宗,所有活动设计的核心指向的都是师生树立劳动精神,崇尚劳动,尊重劳动,热爱劳动的目标。学生在脑力劳动与体力劳动的转换中,丰富劳动认知和体验,促进由知识育人向实践育人的转换。学校的劳动教育实现了“从被动到主动,从浅层到深度,从正式学习到正式与非正式相结合学习”的转变,劳动教育像空气一样成为师生的生命自觉。

三、立足项目,构建“新”课程

结合Y校丰富的劳动教育资源与CS本土悠久的劳动历史文化,学校开展自然情境中的跨学科项目式学习,形成制度规约和多元评价的支持系统,逐步将各项活动规范化、课程化。以学校特色劳动教育课程“跟着节气做农夫”为例,介绍如下。

(一)课程目标

“跟着节气做农夫”课程拟通过传承节气文化,开展传统种植等活动,将现代科技纳入其中,同时融合学科教育,达到为学生的成长培根、铸魂、启智、润心等作用,为实现学生的全面发展助力。

1.培养劳动意识。学校以“情归劳动”为主题,以农作物种植、养护、收成、贮藏、加工等系列劳动活动为载体,让学生通过了解、体验农业生产的传统方法和现代方式,形成劳动意识。

2.传承劳动文化。学校以传统节气为主线,通过设计系列劳动生产相关活动,增加学生亲近自然的机会,让学生在活动中感受自然的变化,在探索、参与、研究的过程中了解传统农事与节气之间的密切关系。

3.提升劳动技能。学校创设形式多样、内容丰富的劳动实践活动,增加学生参与传统与现代农事生产的机会,了解相关劳动知识,提升相关劳动技能,提升劳动素养。

4.培育劳动情感。学校挖掘学科中的劳动元素,加强学科整合,让学生感受参加劳动的价值;融合传统的劳动文化,让学生了解劳动方式的变革;在劳动中介入科技的因子,开展科技创新,让学生体会劳动带来的活力;结合品味分享的庆典,放大收获的喜悦,让学生体验参与劳动的快乐。

(二)活动原则

设置课程具体内容时,遵循以下原则。

1.注重劳动赋能原则。劳动教育不能仅仅等同于劳动本身。要赋予劳动教育更多的意义与价值,实现劳动教育的“赋能+”。由此,学生不仅仅是在劳动技能、生存能力上有收获,还通过劳动教育打开文化、历史的视野,有更加全面的收获。

2.体现校本特色原则。课程建设要结合学校的实际情况,根据学校特色进行。学校以学生的实际需要为主导,以学校教师为主体,以本土资源为依托,充分体现本校特色。

3.注重学科融合原则。劳动教育不仅仅在劳动课堂上进行,还要聚焦项目,促进学科知识的综合与运用,推进深度学习,发展高阶思维,为每个学生的发展服务。

4.促进全面发展原则。课程要从单一体力劳动走向多元整合的系列活动,通过劳动教育打开学生视野,使学生在学识上、品德上、习惯上有更加全面的收获,促进“人的全面发展”。

(三)课程架构

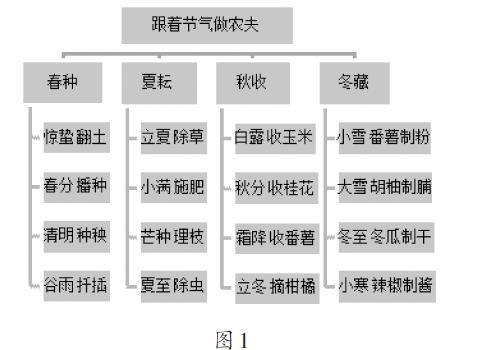

“跟着节气做农夫”课程设春种、夏耘、秋收、冬藏四个单元板块,以节气文化为经线,以相关的农事劳动为纬线,以劳动实践为活动主题,主动进行学科融合,让学生丰富劳动体验,提升劳动素养。课程框架如图1。

(四)活动流程

课程中的学习活动设计以劳动实践为主,搭建的基本活动流程一般包括了解劳动文化(了解节气的内涵、诗词、谚语、农事等)、熟悉劳动指南(明确本次农事劳动的相关技能要求)、记录劳动剪影(进行相关农事劳动并记录)、进行劳动拓展(开展后续的系列劳动及研究)四个环节。

(五)评价方案

小学生的劳动学习尚处于人生起步阶段,因此在评价过程中要注意刚性与柔性结合,数量与质量并举,过程与结果共生。课程评价不仅要有教师参与,同时也要重视学生的自我评价和相互评价。学校构建了将“自主性评价、过程性评价、形成性评价、展示性评价”相结合的,评价形式多样、评价主体多元的评价体系。该体系旨在通过自主性评价催生劳动意识萌发,通过过程性评价引导劳动技能强化,借助形成性评价促进劳动素养提升,利用展示性评价实现劳动文化传承。

四、反思成果,着力“新”发展

通过场馆与课程共建的方式,在技艺与文化共传的理念指导下,Y校已经实施“跟着节气做农夫”等课程近四年。几年来,全体师生围绕劳动教育不断深入思考,探索实践,取得了明显成效。

(一)促进学生学习方式的转变

四年来,劳动教育贯穿学校教育全程。学校通过开展与农历节气结合的系列种植、养护活动,让学生“跟着节气做农夫”;通过组织学生参与讨论、调研、搜集资料等系列活动,让学生了解农业与节气之间的密切关系;通过系列学科整合的项目式学习活动,让学生了解传统文化,激发学生热爱家乡、热爱中华民族优秀传统文化的情感。现在,综合性学习、跨学科学习、项目式学习,已经成为Y校学生学习的一种“新常态”。劳动教育让学校把体现个性化、创造性教育的主张落到了实处,有效地促进了学生学习方式的变革。

(二)带动教师的专业发展

“跟着节气做农夫”等课程均由校内一线教师直接参与开发。从学习内容遴选、学习流程设计到学习成效评价、学习成果展示,都需要教师大量的智力投入,他们秉持劳动教育新理念,反思在教学中所遇到的问题,通过阅读相关文献资料,主动请教专家寻找帮助,逐步找到每一个问题的解决方案。这样的探究和合作十分有利于培养教师的专业精神,提升教师的专业技能。课程开发组的教师的专业技能不断发展,研究成果不断涌现。

(三)推动学校的高质量发展

学校将“跟着节气做农夫”劳动教育课程融合于综合教学中,明确劳动教育在学校五育并举教育课程体系中的定位。同时开发的周三劳动日、小长假特色劳动、寒暑假劳动学习单等系列特色劳动实践,让劳动教育更加丰富殷实。学校打造“校内+校外”劳动实践平台,将地域特色与现代劳动生产融入到课程中,为学生参与劳动教育实践“搭桥铺路”。此外,学校还聘请本地现代工匠或非遗传承人参与授课,增强课程的趣味性,让“走出去”与“请进来”相辅相成。

随着劳动教育的深入开展,学生尊重劳动、热爱劳动的品德和吃苦耐劳精神逐步提升。学生逐步树立起依靠辛勤劳动创造美好未来的观念,這也推动了学校“坚毅”教育课程的进展,进而助推了学校教育的高质量发展。

(浙江省常山市育才小学 324200)