活血利水方治疗急性脑出血痰瘀阻络证的临床研究

2021-08-05刘京锋李宝柱闫秀娟

吴 琨,李 博,刘京锋,李 丹,李宝柱,刘 伟,李 星,闫秀娟

自发性脑出血指非创伤性脑内血管破裂,导致血液在脑实质聚集,是一种发病率、致残率和致死率均高的灾难性疾病[1],其在脑卒中各亚型中的发病率仅次于缺血性脑卒中。脑出血属于中医学“中风病”范畴,随着对脑出血中医病因病机认识的发展,瘀停脉外、痰水形成的病理机制逐步确立[2-3]。本研究旨在探讨活血利水方治疗急性脑出血痰瘀阻络证的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年5月—2019年12月于北京市和平里医院神经内科住院治疗的脑出血急性期痰瘀阻络证病人104例。西医诊断符合自发性脑出血诊断标准[1],①急性起病;②局灶神经功能缺损症状(少数为全面神经功能缺损);③头颅CT或磁共振(MRI)显示出血灶;④排除非血管性脑部病因。中医诊断标准:符合1994年国家中医药管理局制定的《中医病证诊断疗效标准》[4],证候要素诊断标准参照973计划“中风病证结合的诊断标准与疗效评价体系研究”课题组制定的《中风病证候要素诊断量表》。纳入标准:①符合自发性脑出血诊断标准的非手术病人;②发病72 h之内。排除标准:①诊断为继发性脑出血、蛛网膜下腔出血、脑外伤、肿瘤以及动脉瘤、动静脉畸形出血等需外科手术病人;②患有严重合并症(呼吸衰竭、严重肝病、肾病或其他疾病等)。以病人是否同意进行中药治疗为分组原则,采用对照、非盲法分为常规治疗组(50例)与中药组(54例)。本研究经本院伦理委员会批准,病人或授权家属签署知情同意书。

1.2 治疗方法 两组病人均给予神经内科常规治疗,包括一般支持治疗(持续生命体征监测、神经系统评估、持续心肺监护等)、血压管理、血糖管理、降低颅内压等。中药组在常规治疗的基础上加用中药汤剂活血利方治疗。方剂组成:三七9 g,生蒲黄10 g,茯苓20 g,泽泻15 g,党参10 g,余药随病人病证酌情加减。水煎,每日1剂,分早晚各1次温服,连续服用14 d。

1.3 观察指标 入院时收集病人一般资料,包括性别、年龄、既往病史。治疗前、治疗14 d后抽取静脉血,检测血小板计数(PLT)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、肌酐(Cr)、纤维蛋白原(FIB)、D-二聚体(D-Dimer)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)等;治疗前、治疗14 d后进行头颅CT平扫,检查血肿体积、周围水肿体积,根据多田氏公式:颅内血肿体积(V)=长×宽×层面数×1/2,计算血肿体积、周围水肿体积;治疗前、治疗14 d后采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分进行神经功能损伤评估,改良Rankin量表(mRS)评分进行神经功能恢复评估,改良Barthel指数进行日常生活能力评定。

2 结 果

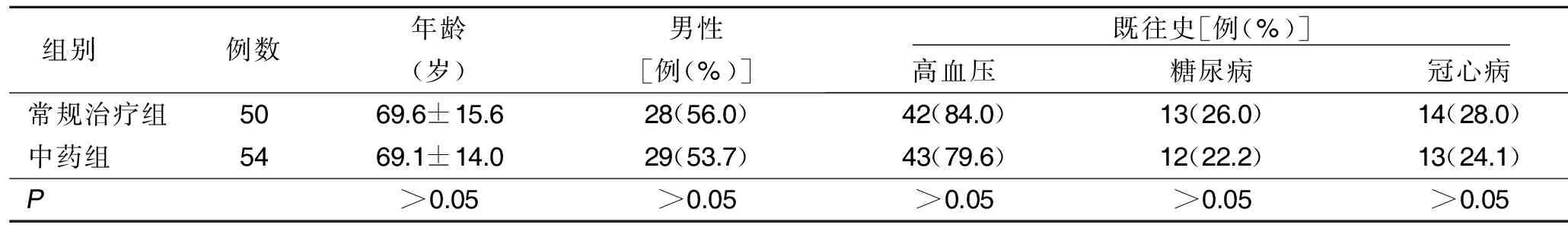

2.1 两组临床资料比较 两组性别、年龄、既往史比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组临床资料比较

2.2 两组治疗前后血液学指标比较 两组PLT、ALT、Cr、FIB治疗前后比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗14 d后,两组D-Dimer、hs-CRP、NSE均较治疗前降低(P<0.05),且中药组NSE较常规治疗组下降更明显(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后血液学指标比较(±s)

2.3 两组治疗前后血肿及水肿体积比较 治疗后两组血肿体积、周围水肿体积均较治疗前明显下降(P<0.05),且中药组较常规治疗组下降更明显(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后血肿及水肿体积比较(±s) 单位:mL

2.4 两组NIHSS评分、改良Barthel指数、mRS评分比较 治疗后,两组NIHSS评分、mRS评分均较治疗前降低(P<0.05),改良Barthel指数较治疗前升高(P<0.05),且中药组较常规治疗组改善程度更明显(P<0.05)。详见表4。

表4 两组NIHSS评分、改良Barthel指数、mRS评分比较(±s) 单位:分

3 讨 论

在西方国家,脑出血约占所有脑卒中的15%,占所有住院脑卒中的 10%~30%;我国脑出血的比例更高,占脑卒中的18.8%~47.6%,仅次于缺血性脑卒中[5-7]。脑出血发病凶险,发病30 d的病死率高达35%~52%,仅有约20%的病人在6个月后能够恢复生活自理能力,给社会和家庭都带来了沉重的负担[8]。近年来,随着医学的不断发展,外科手术尤其是微创手术治疗技术日益提高,在脑出血的诊疗方面已取得诸多进展,可在一定程度上降低病死率[1]。但外科手术需要有专业医疗人员及设备,在临床实践中实行难度较大且难以普及。在神经内科治疗方面,目前止血药物、神经保护剂及脱水降低颅内压等对于脑出血病人能否得到临床获益并未得到证实[9-12]。中医学作为我国独特的医学瑰宝,在临床实践中治疗中风病有着独特的理论和方法。通过中西医结合治疗降低病死率、改善神经功能损伤、改善生活质量成为临床急需研究的课题。

脑出血属于中医学“中风病”范畴,为显示与缺血性脑卒中的区别,命名为“出血性中风病”。近年来,随着中医学对于脑出血病理机制研究的不断深入,形成了以“瘀停脉外、脑髓受压”“津行不畅、痰水形成”“诸邪胶结、化毒伤脑”构成的出血性中风病急性期脑髓损伤的病理基础[2-3]。疾病初始为“血溢脑脉之外”,最先出现的临床症状是由瘀血所致。瘀血停于脑脉之外成为压迫脑髓的有形之邪,压迫脑髓使其不能发挥司运动、统感官、主明辨等作用,出现半身不遂、偏身麻木、口舌歪斜、舌强言蹇或不语等症状,严重时会出现窍闭神匿的症候。瘀血停于脑脉之外,所致血脉通行不利,故脉内津液出于脉外,在局部化生痰浊甚为水肿,阻碍气血津液对脑髓的渗灌滋养,进一步加重病症进展。由于瘀血、痰浊、水肿相继形成,导致脑髓局部郁而化火,诸邪聚于脑脉,转化为内生毒邪。这与现代医学研究中脑出血急性期的病理基础是血肿早期的占位效应和脑细胞水肿导致的颅内压升高,进而使脑组织受压,血脑屏障破坏,神经细胞凋亡,造成神经功能损伤相一致[13-14]。根据这些病理基础,针对病因应用活血利水法进行治疗[15-16],自拟活血利水方,主方组成为三七9 g,生蒲黄10 g,茯苓20 g,泽泻15 g,党参10 g,余药随病证加减,如大便不通,可加大黄3~6 g。方中三七主化瘀止血,有止血不留瘀、化瘀不伤正之效,《医学衷中参西录》言其“善化瘀血,又善止血妄行”,《本草新编》亦云:“三七根,止血之神药也,无论上中下之血,凡有外越者,一味独用亦效,加入补血补气药之中则更神”。现代研究表明,三七的主要成分三七总皂苷对脑出血病人具有良好的改善微循环作用,能够扩张血管,降低血压,促进血肿吸收,明显抑制水肿的发生、发展;三七还具有良好的止血功效,能明显缩短出血和凝血时间;同时可以降低脑组织局部及全身炎症反应等[17-18]。以生蒲黄为辅,药理学研究提示,蒲黄中含有的6种黄酮类化合物具有抑制凝血功能,提高神经细胞谷胱甘肽过氧化物酶和超氧化物歧化酶的活性,显著增加神经细胞突触,提示其具有潜在的抗神经细胞泵损伤的能力,并能促进损伤细胞的恢复[19]。《本草汇言》曰:“蒲黄,血分行止之药也......血之上者可清,血之下者可利,血之滞者可行,血之行者可止。凡生用则性凉,行血而兼消”。二药同用,以化瘀血。茯苓性平,为利水消肿第一要药,又可渗湿、健脾、宁心;泽泻甘寒,利水消肿,渗湿泄热;现代研究提示二药均具有调节泌尿系统、抗炎、抗氧化应激等多种作用[20-21],联合应用,以利痰水;党参可补脾肺之气,补血生津,具有抗氧化应激、抗疲劳、增强机体免疫力、保护胃肠道黏膜及抗溃疡等多种药理学作用[22],可使全方驱邪而不伤正,共奏活血化瘀、利水化湿之功。

本研究结果显示,治疗后两组血肿体积、周围水肿体积均较治疗前明显缩小(P<0.05),且中药组较常规治疗组缩小更明显(P<0.05)。 治疗后,两组NIHSS评分、mRS评分均较治疗前降低(P<0.05),改良Barthel指数较治疗前升高(P<0.05),且中药组较常规治疗组改善更明显(P<0.05)。说明脑出血急性期痰瘀阻络证病人早期应用活血利水方能够促进血肿吸收,减轻血肿周围脑组织水肿,改善神经功能损伤,提高病人生活质量。

D-Dimer是一个特异性的继发性纤溶症的重要指标,在脑出血时,由于出血和水肿机械性压迫周围脑组织,脑组织损伤迅速释放组织因子而激发外源性凝血系统,血中凝血活性增强,有利于血管破裂处血栓的形成[22]。研究表明,脑出血急性期病人D-Dimer明显升高,与病情严重程度呈正相关,可作为脑出血病人死亡的独立因素之一,动态监测其水平变化对病情进展、治疗效果及评估预后具有重要价值[23-24]。hs-CRP是一种临床常用的、非特异性的炎性因子,在机体出现急性炎症反应时会发生改变,且变化迅速,能比较快速地反映脑出血病人炎症反应的变化[25]。NSE主要存在于脑神经细胞和神经分泌细胞的胞浆内,正常情况下,血浆中的NSE含量很低;当神经细胞受损时,NSE被释放进入脑脊液和血循环[26]。 有临床研究提示,脑出血病人出血量越大,神经功能缺损越严重,血液中NSE水平越高[27]。本研究结果显示,治疗14 d后,两组D-Dimer、hs-CRP、NSE均较治疗前降低(P<0.05),且中药组NSE较常规治疗组下降更明显(P<0.05)。提示应用活血利水方能有效降低凝血活性,促进血肿吸收,有效降低机体炎症反应,减轻神经细胞损伤,阻断病情进一步进展。

本研究中药组未出现血细胞减少、肝肾功能异常等不良反应,无中药引起的过敏反应,临床应用安全性较好。

综上所述,活血利水方治疗急性脑出血痰瘀阻络证病人,可促进血肿吸收,减轻血肿周围水肿,降低机体炎症反应,利于神经功能早期恢复,改善病人生活质量,且临床应用安全性较好。