预先静脉给予咪达唑仑对全麻手术患儿术后不良行为改变的改善作用观察

2021-07-30王瑞玉张奉超杜冰吴小乐

王瑞玉,张奉超,杜冰,吴小乐

徐州医科大学附属徐州儿童医院麻醉科,江苏徐州 221006

术后不良行为改变(Negative Postoperative Behavioral Changes,NPOBCs)是指患儿在手术后不能很快摆脱麻醉和手术带来的负面影响,在术后或出院后出现焦虑、饮食及睡眠障碍、遗尿、梦魇和易怒等行为,持续时间可长至术后1月,发生率高达73%[1-2]。NPOBCs的发生与患儿术前焦虑程度、苏醒期躁动(emergence agitation,EA)、麻醉诱导方式等因素有关[3-4]。咪达唑仑是一种具有抗焦虑、镇静作用的镇静催眠药物,具有起效迅速和不延长苏醒时间等优点[5],术前用药可有效缓解患儿的术前分离焦虑,降低术后苏醒期躁动发生率[6-7]。目前国内关于咪达唑仑术前镇静对全身麻醉的患儿术后影响的研究局限于苏醒期,咪达唑仑是否能改善全麻手术患儿术后NPOBCs?为此我们对拟行全麻手术治疗的腹股沟疝患儿术前静脉推注咪达唑仑,观察其对患儿术后NPOBCs的影响,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2020年6月—2020年11月间我院收治的腹股沟疝患儿90例,年龄2~7岁,均为单侧疝囊,美国麻醉医师协会(ASA)分级为Ⅰ或Ⅱ级。排除标准;有腹部手术史,术前肝肾功能不全,患儿生活环境发生重大变化(父母一方或双方已故,近3个月患儿有亲人去世、搬入新居或更换幼儿园等),患儿智力发育迟缓或情感障碍等。排除标准:术中发现病变部位为双侧,术中转为开腹手术,手术时间<15 min或>35 min。90例患儿按随机数字表法分为M1、M2、C组,每组30例。M1组年龄(3.7±1.3)岁,体质量(16.5±3.4)kg,BMI(16.3±2.0)kg/m2,ASA分级为Ⅰ级28例、Ⅱ级2例;M2组年龄(3.6±1.5)岁,体质量(16.4±3.9)kg,BMI(15.7±2.4)kg/m2,ASA分级为Ⅰ级28例、Ⅱ级2例;C组年龄(3.6±1.5)岁,体质量(16.4±4.0)kg,BMI(16.1±2.3)kg/m2,ASA分级为Ⅰ级29例、Ⅱ级1例。三组ASA分级、年龄、体质量和BMI等临床资料具有可比性。三组均行腹腔镜疝囊高位结扎术。本研究取得本院伦理委员会同意,患儿家长均签署知情同意。

1.2 术前静脉推注咪达唑仑及七氟烷麻醉方法三组患儿术前均禁食6 h、禁饮2 h,开通静脉通道。在病房接患儿前,M1组静脉推注咪达唑仑0.1 mg/kg,M2和C组予等量生理盐水。静脉给药3 min后将患儿推入手术室。进入手术室行ECG、无创血压和SpO2监测,使用BIS监测麻醉深度。患儿进入手术室后M2组静脉推注咪达唑仑0.1 mg/kg,M1和C组予等容量生理盐水。三组患儿均行吸入麻醉诱导(8%七氟醚,纯氧流量5 L/min),待患儿睫毛反射消失,静注阿托品0.01 mg/kg,地塞米松0.1 mg/kg,依托咪酯0.2 mg/kg、苯磺顺阿曲库铵0.1 mg/kg、瑞芬太尼4μg/kg,药物起效后行气管插管机械通气。使用压力控制通气,调节呼吸参数:VT8~10 mL/kg,RR为14~20次/分,PETCO235~45 mmHg,吸呼比1:1.5,吸入氧浓度60%。麻醉维持:吸入七氟醚1.5%~3%,新鲜气体流量2 L/min,泵注瑞芬太尼0.2~0.3μg/(kg·min),维持BIS在40~60,手术结束时停药。待患儿自主呼吸恢复,PETCO2波形规律且数值<50 mmHg,VT>5 mL/kg,RR>12次/分时拔出气管导管。所有患儿拔管后入PACU,待Steward苏醒评分≥4分时送回病房。

1.3 观察指标及方法 ①记录三组患儿麻醉时间、手术时间、拔管时间、睁眼时间(停药至患儿呼之睁眼)和PACU停留时间。②分别于用在病房给药前、患儿入室即刻使用改良耶鲁术前焦虑评分(modified Yale preoperative anxiety scale,mYPAS)对三组患儿进行术前焦虑评分。③自转入PACU后开始,每5 min行小儿麻醉苏醒期躁动评分(pediatric anesthesia emergence delirium scale,PAED),记录患儿停留PACU期间的最高PAED评分,评分≥10分认为患儿发生苏醒期躁动[8]。④在术后2、4、6、12和24 h行患儿行为学疼痛评分(face legs activity crying consolability,FLACC)[9]。⑤术后第1、7、14和30天电话随访患儿父母,观察并记录患儿术后行为学改变情况,行PHBQ评分。PHBQ评分>0分认为发生NPOBCs,记录NPOBCs发生率。PHBQ量表[10]包括6大范畴:冷漠与退缩、攻击性、整体焦虑、分离焦虑、饮食障碍和睡眠焦虑,共27项测评。

1.4 统计学方法 采用SPSS 16.0统计软件进行数据分析。正态分布的计量资料以±s表示,组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用q检验;非正态分布的计量资料以中位数(M)和四分位数间距(IQR)表示,采用独立样本非参数检验;计数资料采用χ2检验或Fisher精确概率法,两两比较采用Bonferroni法。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 三组患儿麻醉、拔管、睁眼时间及FLACC疼痛评分比较 M1、M2、C组麻醉时间分别为(45.0±1.5)、(44.8±1.7)、(44.8±1.5)min,手术时间分别为(25.1±2.1)、(24.7±2.1)、(24.4±2.4)min,拔管时间分别为(11.5±1.2)、(11.7±1.4)、(11.4±1.4)min,睁眼时间分别为(16.0±1.3)、(15.8±1.3)、(16.4±1.6)min,PACU停留时间分别为(26.0±1.4)、(25.9±1.5)、(26.1±1.4)min,三组间比较均无统计学差异(P均>0.05)。三组患儿术后各时点FLACC疼痛评分见表1,术后2、4、6、12和24 h三组FLACC疼痛评分差异均无统计学意义(P均>0.05)。

表1 术后2、4、6、12、24 h三组患儿FLACC疼痛评分比较(分,±s)

表1 术后2、4、6、12、24 h三组患儿FLACC疼痛评分比较(分,±s)

组别M1组M2组C组FLACC疼痛评分术后2 h 3.3±0.6 3.5±0.6 3.4±0.6术后4 h 3.0±0.6 3.2±0.5 3.0±0.5术后6 h 2.4±0.5 2.6±0.5 2.5±0.5术后12 h 2.0±0.3 2.1±0.5 2.1±0.5术后24 h 1.9±0.3 1.8±0.4 1.9±0.3

2.2 三组患儿mYPAS评分和苏醒期躁动发生率比较 三组患儿mYPAS评分、最高PAED评分比较见表2。与M2、C组比较,M1组患儿入室即刻mYPAS评分低(P均<0.05)。与C组比较,M1组和M2组患儿停留PACU期间的最高PAED评分低(P均<0.05)。M1、M2、C组患儿苏醒期躁动发生率分别为20.0%、40.0%、56.7%,与C组比较,M1组患儿苏醒期躁动发生率低(P<0.05)。

表2 三组患儿mYPAS评分、最高PAED评分比较(±s)

表2 三组患儿mYPAS评分、最高PAED评分比较(±s)

注:与C组比较,*P<0.05;与M2组比较,#P<0.05。

组别M1组M2组C组病房mYPAS评分(分)44.6±7.0 41.9±5.7 44.0±4.2入室即刻mYPAS评分(分)53.0±3.9*#78.8±4.3 77.4±4.4最高PAED评分(分)8.7±1.4*9.2±1.6*10.0±2.0

2.3 三组患儿术后NPOBCs发生率比较 与C组比较,M1组患儿术后1天NPOBCs发生率低(P<0.05)。三组患儿术后NPOBCs发生率比较见表3。

表3 三组患儿术后NPOBCs发生率比较(%)

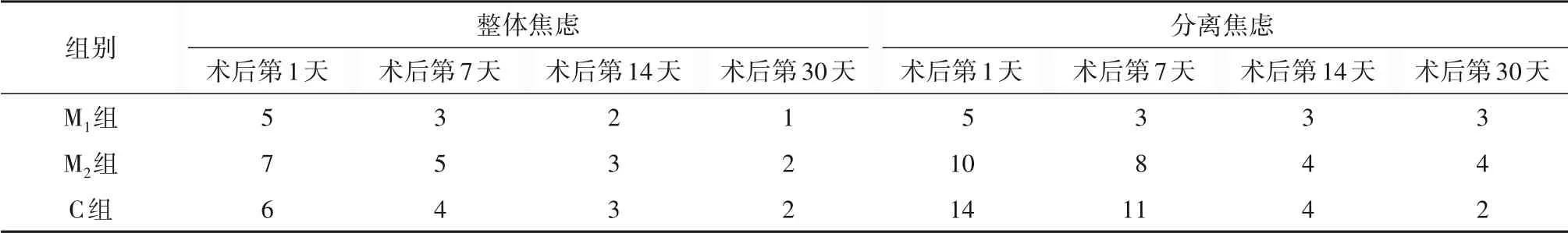

2.4 三组患儿术后分类行为改变发生情况比较 术后不同时间三组患儿术后分类行为改变发生情况见表4、5、6。与C组比较,M1组患儿术后第1、7天分离焦虑发生率低(P均<0.05)。

表4 术后不同时间三组患儿整体焦虑及分离焦虑情况(例)

3 讨论

小儿全身麻醉后可能会发生行为改变,这些行为变化可能发生在苏醒期,也可能持续至术后数天甚至数周(即NPOBCs)。NPOBCs主要表现为全身麻醉术后患儿出现睡眠及饮食障碍、易怒、梦魇和焦虑等行为,其发生率>50%[11]。EA表现为苏醒期内患儿的意识和兴奋状态在行为表现上发生分离。在实际临床麻醉中,全身麻醉对小儿行为的影响往往超出苏醒期。NPOBCs和EA有相似的危险因素,如学龄前患儿和术前焦虑等。KAIN等[3]的研究表明,全身麻醉术后发生EA的患儿,其NPOBCs的发生率亦明显升高。术前焦虑是患儿EA的重要原因,有效缓解术前焦虑可能也是降低NPOBCs发生率的有效途径。

表5 术后不同时间三组患儿睡眠焦虑、饮食障碍情况(例)

表6 术后不同时间三组患儿攻击性及冷漠退缩情况(例)

术前咪达唑仑镇静可有效缓解小儿术前焦虑和降低苏醒期躁动水平[12]。然而,咪达唑仑是短效麻醉镇静药,术前应用咪达唑仑是否对患儿长期术后行为改变产生影响仍鲜有报道。麻醉诱导前给患儿看动画片或采用父母陪伴诱导的方法均可以有效降低患儿术后NPOBCs的发生率,其机制在于缓解术前焦虑[13]。亦有研究[14]表明,麻醉诱导后静脉泵注0.5μg/kg右美托咪定可以降低手术患儿NPOBCs的发生率。然而右美托咪定可能带来延长患儿拔管时间和苏醒时间等问题,一定程度上限制了其在小儿短小手术中的应用。咪达唑仑起效迅速、作用时间短,其作用可被氟马西尼部分或完全拮抗,常用于全身麻醉,术前应用咪达唑仑是否会对患儿长期行为产生影响仍需进一步探讨。

本研究中,在病房接患儿前给予咪达唑仑静脉推注即可明显降低患儿进入手术室即刻的mYPAS评分,表明术前应用咪达唑仑能有效降低患儿的术前焦虑水平。无论是在病房还是麻醉诱导前,应用咪达唑仑均可以明显降低患儿在PACU期间的最高PAED评分。另外,在病房给予咪达唑仑镇静相比于对照组明显降低了苏醒期躁动发生率,表明术前静注咪达唑仑在缓解焦虑的同时能有效缓解患儿的苏醒期躁动水平。高达50%的患儿会发生术前焦虑,严重的术前焦虑会对患儿的术后恢复产生不良影响[15]。本研究结果发现,通过术前静注咪达唑仑降低术前焦虑水平,有利于改善患儿的苏醒质量。3组患儿术后1天内各时间点的FLACC疼痛评分均未示明显差异,表明在本研究条件下,术前不同时机给予咪达唑仑并未对患儿的疼痛水平产生影响,这在一定程度上也均衡了疼痛因素对3组患儿术后行为的影响。

PHBQ量表是国内外广泛应用的评估患儿术后行为的量表,提供了一种自标准化检验小儿行为变化的方法,通过与患儿的基线行为做对比探究患儿的行为变化,但是判定NPOBCs的界值尚无统一标准。有学者[16]指出,PHBQ量表在评估小儿术后不良行为方面较其他量表具有较高的敏感度。因此本研究采用PHBQ量表诊断NPOBCs,并采用国内常用标准,即总分>0分即认为发生NPOBCs。本研究结果显示,术后1天M1组患儿NPOBCs发生率明显低于C组,而M2组和C组间比较,差异无统计学意义,表明术前在病房静脉注射咪达唑仑可以有效降低全身麻醉术后患儿NPOBCs发生率,效果优于在全身麻醉诱导前给予。术前焦虑是导致患儿术后不良行为的重要原因[17]。本研究中,有效缓解术前焦虑可能是术前应用咪达唑仑降低患儿术后NPOBCs发生率的机制。

在术后分类行为改变发生率方面,M1组患儿在术后第1、7天分离焦虑明显低于C组,其余指标差异无统计学意义,表明分离焦虑是导致患儿NPOBCs的重要原因。结合本研究结果,在病房应用咪达唑仑镇静的效果明显优于在诱导前应用,表明了术前缓解患儿的分离焦虑有助于降低术后NPOBCs发生率。

本研究的不足之处在于研究样本量偏小,导致统计分析对部分次要指标的检验效能不足。本研究通过电话随访患儿父母进行PHBQ评分,结果依赖于患儿父母的判断,容易受到其生活经历和教育水平等因素的影响。同时,单中心研究容易受到本地区经济发展水平及医疗水平等的影响使结果普适性差。因此,为得出准确、普适性的结论仍需多中心、大样本进行证实。

综上所述,术前在病房给予咪达唑仑可减轻七氟烷麻醉患儿苏醒期躁动发生情况,降低患儿术后NPOBCs发生情况,减轻患儿分离焦虑。