CEO声誉与企业税收激进程度

——基于我国A股上市公司的经验证据*

2021-07-20张淑惠马原欣吴雪勤

● 张淑惠 马原欣 吴雪勤

(1, 2, 3 陕西师范大学国际商学院 西安 710119)

1.引言

企业家是市场经济中配置社会生产要素的核心力量,对经济发展的贡献不言而喻。改革开放后涌现出一批精英企业家,他们带领中国企业发展壮大,是肩负时代重任的英雄人物。然而,古往今来“官商勾结”的刻板印象在我国企业家身上烙下“唯利是图”的印记,新时代中国企业家形象究竟是怎样的?投资者视其为是否投资的参考,经理人市场将其作为是否聘用的重要依据,因此企业家声誉管理尤为重要(Lanis等,2019)。

随着实践的发展,声誉机制受到更多关注。社会心理学认为声誉对人的行为具有决定性作用(李培林,2015)。西方发达国家的经验表明声誉在激励和约束管理者行为、缓解代理问题等方面发挥着重要作用。Fama(1980)指出经理人出于职业生涯的长远考虑会约束职业行为,以期获得良好的声誉谋求未来更高层次的发展。然而,两权分离下的代理人与委托人利益目标并不总是一致,管理者极易利用税收激进实现机会主义行为,构造复杂隐蔽的财务交易从中谋取私利,降低公司透明度,加大利益相关者对管理者的监管难度,增加股东的非税收成本,引发代理问题(Phillips,2003;Crocker和Slemrod,2005;刘行和叶康涛,2013)。税收激进在我国上市公司普遍存在,鉴于CEO拥有企业税务战略执行层面的最终权力,深入分析CEO对个人名利的态度及其对企业税收激进的影响是从根本上解决税收激进代理问题的关键。

在税收激进中“追名”还是“逐利”取决于管理者对各项成本收益的权衡。基于有效契约假说,声誉能够激励经理人主动减少逆向选择行为,“声誉成本”是税收激进通常提及的成本之一,声誉损失会直接影响经理人的薪酬议价、晋升空间,甚至导致其职业生涯的终结,声誉成本的存在使管理者谨言慎行(江轩宇,2013;Armstrong等,2015)。然而寻租理论认为,具有“明星”声誉的管理者反而容易利用良好的声誉形象从事机会主义行为,原因在于公众认为这些管理者是谨言慎行的行业典范,在税收激进活动中抽租的可能性较小。同时,外界对拥有“明星”声誉的管理者抱有更高的市场预期,当管理者无法达到预期目标时,企图通过税收激进实现目标以维护形象。综上,声誉一方面能够有效约束管理者的机会主义行为,另一方面又会滋生管理者税收激进的抽租行为。声誉机制对企业税收激进发挥了治理作用还是诱导了更为激进的税收激进行为呢?

本文以2011年至2018年我国A股上市公司为研究样本,基于Scholes和Wolfson的税收分析思路,在Chen等(2010)管理层视角的避税成本收益框架下实证分析CEO声誉对企业税收激进的影响。考虑到高管声誉治理效用的发挥受到多种因素的影响,本文从公司外部监督环境和内部治理有效性两方面,考察媒体负面报道和内部控制对CEO声誉与企业税收激进程度之间关系的影响。本文可能的创新在于:第一,首次从管理层成本收益视角研究CEO声誉与税收激进的关系,补充和拓展了企业税收激进行为的影响因素研究;第二,实证证明了CEO声誉对企业税收激进程度具有抑制作用,为声誉机制发挥外部公司治理效应提供了经验证据;第三,本文分别从公司外部监督环境和内部治理有效性角度考察CEO声誉与企业税收激进程度的关系,为理解管理层声誉对企业税收激进的作用提供了一个新视角。

本文后续内容安排如下:第二部分回顾相关研究;第三部分通过理论分析提出假设;第四部分是研究设计;第五部分是实证结果的分析;最后是本文的研究结论。

2.文献回顾

2.1 税收激进相关文献回顾

Hanlon和Heitzman(2010)从广义上将税收规避定义为能降低和减免企业税负的一切税收筹划活动。Lanis等(2019)认为税收激进既涵盖税法允许范围内的税收优惠活动,也包括逃税漏税等税收欺诈行为。税收激进是对税收规避程度的衡量,涵盖所有节税与避税行为,本文的税收激进概念指规避或减轻税负的一系列广泛行为,并不区分行为合理与否。

基于传统税收理论,税负是企业经营管理中必须面临的成本,税收激进减少了企业经济利益的流出从而提升了企业价值。在最大化股东利益的税收策略中,税收激进的边际效益包括为股东节省的税额,由于能有效降低企业成本,激进的税收规避被视为一种可接受的管理策略(Graham & Tucker,2006)。

然而,学者们将税收激进问题置于公司治理视角下研究发现,管理者税收激进并不总是将股东利益至上。Chen和Chu(2005)将税收激进行为置于委托代理模型下,研究表明管理者的税收激进决策会导致股东利益损失。Desai等(2007)认为,管理当局将税收激进作为实现机会主义行为的工具,掏空所有者通过税收激进行为获得的收益。税收激进增加了企业财务状况的复杂性,加大了税务监管部门和外部股东的监管难度,进一步促进了管理者寻租行为的实施,削减了税收激进带来的收益,抵消了税收激进对企业价值的提升作用(廖歆欣和刘运国,2016)。投资者期待管理者通过税收激进策略最大化股东利益,而管理者更容易利用税收激进谋取私利。

学者们在税收激进领域的研究分别从两类公司治理问题视角、管理者成本-收益视角以及内外部公司治理机制视角展开。Gaertner(2014)发现股东适当的激励可以改变风险厌恶型管理者的避税策略;Badertscher等(2013)发现家族企业更加担心税收激进导致的税务监管机构的处罚影响家族声誉。管理层成本-收益视角下的研究旨在说明税收策略的激进与否取决于管理当局对各项成本与收益的权衡。公司治理机制视角的研究目的是从内外部寻找缓解税收激进代理问题的机制。现有研究表明股权激励(Rego & Wilson,2012)、董事会制度安排(Armstrong et al., 2015)、内部控制(陈骏和徐玉德,2015)、税收征管(江轩宇,2013)、审计监督(金鑫和雷光勇,2011)等均会对企业税收激进发挥治理效应。尽管已有文献从多个视角展开对企业税收激进的影响研究,但并未涉及作为隐性激励机制的管理者声誉,本文认为分析CEO对个人名利的态度及其对企业税收激进的影响是从根本上解决税收激进代理问题的关键。

2.2 声誉相关文献回顾

声誉是外界对个人能力和品质的综合反映,是个人人力资本的重要部分,是一项不可替代的无形资产。经理人声誉的概念最早由Fama(1980)提出,即经理人迫于职业发展的压力会约束职业行为,以期在经理人市场上获得良好的声誉形象。

从社会心理学的角度来看,声誉对人的行为具有决定性作用(李培林,2015)。基于西方发达国家的经验,声誉机制在激励和约束管理者行为、缓解代理问题等方面发挥着重要作用。有效契约假说认为,经理人声誉是长期重复博弈下外界市场对经理人的能力和成绩的认同和体现,声誉与经理人的职业发展密不可分,给予管理者压力以主动减少逆向选择行为,能够充分激发经理人的内生动力从而促进其个人利益与股东利益的统一,更好地为企业创造价值(Radner,1981)。高管声誉的形成主要源于高管以往的业绩表现,高管当前的行为会对其未来的声誉产生影响,良好的声誉形象能帮助高管提高议价能力(Cambini et al., 2015)。然而寻租理论认为,管理者的“明星”声誉形象并不一定会表现为“声誉成本”,在公众看来具有良好声誉的管理者应该不会从事“逾矩”之事,因此可以成功蒙蔽公众使其抽租行为得到掩饰。同时,外界对拥有“明星”声誉的管理者抱有较高的市场预期,当管理者无法实现预期目标时,为了维护来之不易的美好形象,他们便有动机从事税收激进活动(徐宁等,2017)。

随着我国经理人市场的不断完善,管理者声誉机制备受关注,相关研究也已经探索到管理者声誉的经济后果。但声誉对税收激进影响的探讨仅有Austin和Wilson(2015)的研究,他们认为社会知名度通过增加管理层税收激进的成本降低企业税收激进程度。管理者声誉作为一种隐性激励机制,能够激发管理者的内生动力,给予管理者压力,总之通过管理者对企业行为产生影响。目前管理者声誉机制的实证证据不足,探究其对公司行为的影响意义重大。

3.理论基础与研究假设

3.1 CEO声誉与企业税收激进

Dyreng等(2010)指出CEO是影响企业税收激进十分重要的决定因素,通过设定公司税务活动的“高层基调”以及决定和执行税务战略高管的激励措施对税收激进结果产生影响(Gaertner,2014)。众所周知,董事会决定CEO的任命或解雇,在评估聘用候选人时CEO未来的表现并不可被观察到,往往将CEO当前的声誉作为他们成绩和能力的代名词(Lanis et al., 2018)。声誉是CEO赖以生存的金字招牌,CEO有极强的动机维护其职业声誉,由此会对其职业行为产生促进或约束作用。

本文基于管理层视角的避税成本-收益框架探讨CEO声誉与税收激进的关系。Scholes和Wolfson(1992)认为,企业税收激进策略既要考虑税收成本也要考虑非税收支出形式的非税成本的影响。CEO税收激进必然会权衡各项成本与收益,最终通过影响CEO税收激进的成本-收益关系作用于企业税收激进。CEO税收激进的收益主要表现为两方面:一是基于税后薪酬的奖励,如果CEO薪酬激励与有效的税收筹划挂钩,CEO就会直接从税收激进中获得好处(Phillips,2003)。二是利用税收激进留存税收资源,他们通过对税收激进的包装进行隐蔽的在职消费、关联交易、过度投资等(廖歆欣和刘运国,2016)。他们通过构造复杂的财务交易增加监管难度与信息不对称程度,从而滋生更多的机会主义行为(Desai & Dharmapala,2009)。CEO税收激进的成本也表现在两方面:一是外部投资者保护自身利益不受损失导致CEO基于股票折价减少的薪酬收入。二是从事税收激进活动的个人声誉成本,税收筹划活动越激进,越容易受到监管部门的关注,灰色区域的税收激进行为被识破的概率越大,对涉事主体声誉产生负面影响的可能性也就越大,由此影响其再就业前景(李辰颖和徐颖,2011)。

管理者都抱有“名利双收”的期望,但现实中往往“鱼和熊掌不可兼得”,迫使管理者在权衡当下决策的各项收益与成本后对自身名利做出取舍,在税收激进决策中同样面临着“追名”和“逐利”。首先,经理人声誉是外界对经理人能力和成绩的反映,高声誉意味着经理人高水准的专业能力和突出的工作成绩。任职多家公司的CEO职业经历广泛,在公司各项决策中积累了丰富经验,能够有效规避上市公司在税收筹划活动中的冒险行为,并提供合理的税收筹划策略。同时能够将企业的税务决策与企业整体战略相结合,从长远考虑制定税务决策,而非在乎当下有限的税收激进收益(王建琼和陆贤伟,2013)。其次,基于前景理论,决策者在面对“潜在收益”和“潜在损失”的选择时,即使两者具有相同的量值,决策者也会努力避免“潜在损失”而非争取“潜在收益”(Tversky & Kahneman,1981)。声誉较低的CEO将主要精力集中在通过提高公司业绩以获得外界更多的关注和认可,此时利用税收激进获取“利”的作用明显。随着声誉的积累,CEO维护声誉的欲望比增加财富的需求更加强烈,鉴于良好声誉来之不易又极易受损,涉事CEO在具有高知名度的同时,负面影响的冲击将遭到更持久的曝光与追踪,对已造成的损失也更难修复,“损失厌恶”导致高声誉的CEO表现为风险规避,放弃争取“潜在收益”并极力避免“潜在损失”(徐宁等,2017)。再者,利益相关者对CEO的期望标准也不是一成不变的,外界会给予高声誉的CEO更高的期望,使CEO在面对同样项目的决策时承受更大的压力。期望违背理论认为消极的期望违背会唤起负面的情绪反应并导致认知失调,即期望越大失望越大。为了迎合社会的高期望,高声誉的CEO理性谨慎,防止在税收激进领域犯错。最后,从声誉资产的价值视角来说,随着CEO声誉资本的增值,CEO在税收规避安排中更加倾向于选择风险承担水平低的避税策略,避免激进复杂的冒险行为。同时,较高声誉的CEO更加注重自身形象的维护,自律意识更强,能够进行有效的自我约束,减少税收激进活动中的机会主义行为,降低代理冲突。

综上所述,声誉的积累有助于CEO制定合理的税务决策,加剧CEO对声誉成本的损失感知度,放大和恶化税收激进的负面影响,从而影响了CEO税收激进的成本-收益关系,风险规避的CEO更加规范自身行为,表现为低程度的税收激进。因此,本文提出如下假设:

H1:在其他条件不变的情况下,CEO声誉与企业税收激进程度存在负相关关系。

3.2 CEO声誉、媒体负面报道与企业税收激进

随着信息技术的发展和互联网的普及,媒体在资本市场上扮演着越发重要的角色,通过信息中介功能和公司治理功能发挥外部治理作用。媒体报道本身的性质会带来不同的经济后果,戴亦一等(2011)发现管理层对媒体关注的反应主要是由负面报道引起的。就媒体负面报道对企业税收激进程度的影响来说,一方面,媒体负面报道的信息中介作用有助于降低信息不对称性,及时披露企业不当行为,将管理者最大程度暴露在投资者的视线下,增加管理者构建复杂交易及财务报表的难度,减少管理者利用信息不对称激进避税的机会。另一方面,媒体的负面新闻报道会招致行政监管机构的介入及促进公司内部治理的完善,加大管理者的“抽租”风险,可能导致管理者在经理人市场上的“金字招牌”大打折扣,损害其在未来雇主眼中的形象,对职业发展造成较大影响甚至不可挽回的损失(刘笑霞和李明辉,2018)。综上所述,媒体负面报道对管理者具有惩罚和震慑作用,强大的媒体舆论报道环境将CEO推向风口浪尖,增加监管成本与声誉成本,出于维护职业声誉的目的CEO更有动机规范自己的职业行为。本文预计媒体负面报道会强化CEO声誉对企业税收激进程度的抑制作用。因此,本文提出如下假设:

H2:其他条件不变,相比非负面报道的公司,CEO声誉对企业税收激进程度的抑制作用在媒体负面报道的公司更为显著。

3.3 CEO声誉、内部控制与企业税收激进

内部控制通过提高企业内外部报告的可靠性以及降低企业违法违规的风险发挥有效的内部公司治理作用。激进的税收规避行为是复杂隐蔽的,高质量的内部控制要求税务信息更加真实透明,有效的内部控制缩小了管理者税收激进的空间,管理者行事“如履薄冰”。此外,实务中的税收激进覆盖多方面、多部门、多环节的生产经营活动,高质量的内部控制可以通过风险评估及时识别和控制企业生产经营中的风险,降低企业因税收激进导致的违法违规损失。实践证明,税务相关的内部控制缺陷导致内部监督功能失效,滋生代理人机会主义行为,增加企业违规风险(陈骏和徐玉德,2015)。可见,内部控制能够有效防范CEO道德风险和逆向选择,对管理者实施有效制衡和监督,使税收激进的空间受到限制,声誉损失的可能性变大,重视声誉的CEO担心对职业发展受到影响,会主动减少避税行为。综上所述,管理者为维护个人声誉形象,在有效的内部控制下更加不会采取过于激进的纳税策略,本文预计内部控制会增强CEO声誉对企业税收激进程度的抑制作用。因此,本文提出如下假设:

H3:其他条件不变,相比内部控制较差的公司,CEO声誉对企业税收激进程度的抑制作用在内部控制较好的公司更为显著。

4.研究设计

4.1 样本筛选和数据来源

2011年国家税务总局印发了关于营业税改征增值税的试点方案,因此本文选取2011年至2018年我国A股上市公司作为研究样本。对初始样本进行如下筛选:①剔除金融行业样本;②剔除税前利润为负的样本;③剔除有效税率大于1和小于0的上市公司样本;④剔除主要变量缺失的样本;最终共得到24671个有效样本(见表1)。本文的上市公司财务报表数据来自CSMAR数据库,适用所得税税率来自WIND数据库,媒体报道数据来自WISENEWS数据库,内部控制数据来自迪博内部控制数据库。为了剔除异常值的影响,对所有连续变量进行1%和99%水平上的缩尾处理。

表1 样本筛选过程

4.2 变量定义

4.2.1 被解释变量

国外主流会计文献通常使用有效税率或实际税率衡量企业税收激进水平,国内研究主要使用有效税率(ETR)、会计账面与实际税负差异(BTD)和固定效应残差法计算的会计账面与实际税负差异(DD_BTD)。本文选择有效税率(ETR)描述企业税收激进程度,其值越小表明税收激进程度越大。此外,Dyreng等(2010)指出企业避税是涉及多期的会计决策,仅使用当期指标计算的避税水平可能存在误差,基于此本文同时采用上市公司3年累计有效税率(第t年至第t+3年)(LETR3)和5年累计有效税率(第t年至第t+5年)(LETR5)指标,有效剔除递延所得税避税水平的影响,累计有效税率越小,企业税收激进程度越大。

4.2.2 解释变量

对于CEO声誉的衡量,现有文献大多使用CEO名字的媒体曝光率或权威主流媒体评选的奖项荣誉。然而媒体对CEO的报道既有正面的报道,也有大量中性和负面的报道,CEO媒体曝光率不能准确衡量CEO的良好声誉(金雪军和郑丽婷,2015)。此外,我国对CEO的相关评选奖项较少,利用主流权威媒体或机构发布的奖项度量CEO声誉的方法也不够全面(张娟和邢文祥,2016)。Fama和Jensen(1983)认为能够在经理人市场上获得更多外部任职机会是个人能力的体现,经理人兼职多家公司可以用来衡量经理人声誉,即拥有董事席位的个数可以作为经理人声誉的代理变量(Laniset al., 2019)。因此本文使用CEO拥有的董事席位个数衡量CEO声誉。

4.2.3 调节变量

媒体报道涵盖2011年至2018年主要财经媒体和综合性媒体发布的财经新闻以及网络新闻报道,参考田高良等(2016)的研究,利用PYTHON软件进行分析,键入所有上市公司的名称作为关键词进行检索,在定义了有关上市公司媒体报道的基础上逐一进行情感分析,并构建媒体负面报道变量(Media),当负面语义词汇数大于正面语义词汇数时取值为1,否则为0。对于内部控制的度量,借鉴陈骏和徐玉德(2015)的研究,使用深圳迪博公司内部控制数据库2011年至2018年企业内部控制质量评价指数,对该指数进行200倍的缩小处理并取其对数,以此构建内部控制指标(IC),且该值越高表明内部控制质量越好。

4.2.4 控制变量

本文借鉴国内外CEO声誉及税收激进相关研究,选择公司规模、市账比、财务杠杆、资产回报率、是否亏损、可操作性应计项目的绝对值、有形资产密集度、无形资产密集度、存货密集度、投资收益、境外收益、是否四大会计师事务所及研报关注程度等影响企业税收激进的变量作为控制变量,所有变量定义见表2。

表2 变量定义

4.3 模型设定

为检验CEO声誉是促进还是抑制企业税收激进的程度,构建如下模型。

(1)

其中,下脚标i,t为i公司在第t个年份对应的变量,被解释变量TA为上市公司税收激进程度(ETR、LETR3、LETR5)的代理变量,解释变量CEOships表示CEO声誉,为控制可能的内生性问题,对CEO声誉变量进行滞后一期处理。另外,模型加入若干控制变量以及控制年度和行业固定效应,α1~α14为各变量的回归系数,ε为随机扰动项,同时模型在上市公司层面进行聚类处理。根据H1可知,本文关注的变量是CEO声誉(CEOships),由于被解释变量TA表示ETR、LETR3、LETR5,如果CEO声誉抑制了企业税收激进程度,则α1显著为正,反之α1为负。

5.实证研究结果

5.1 描述性统计

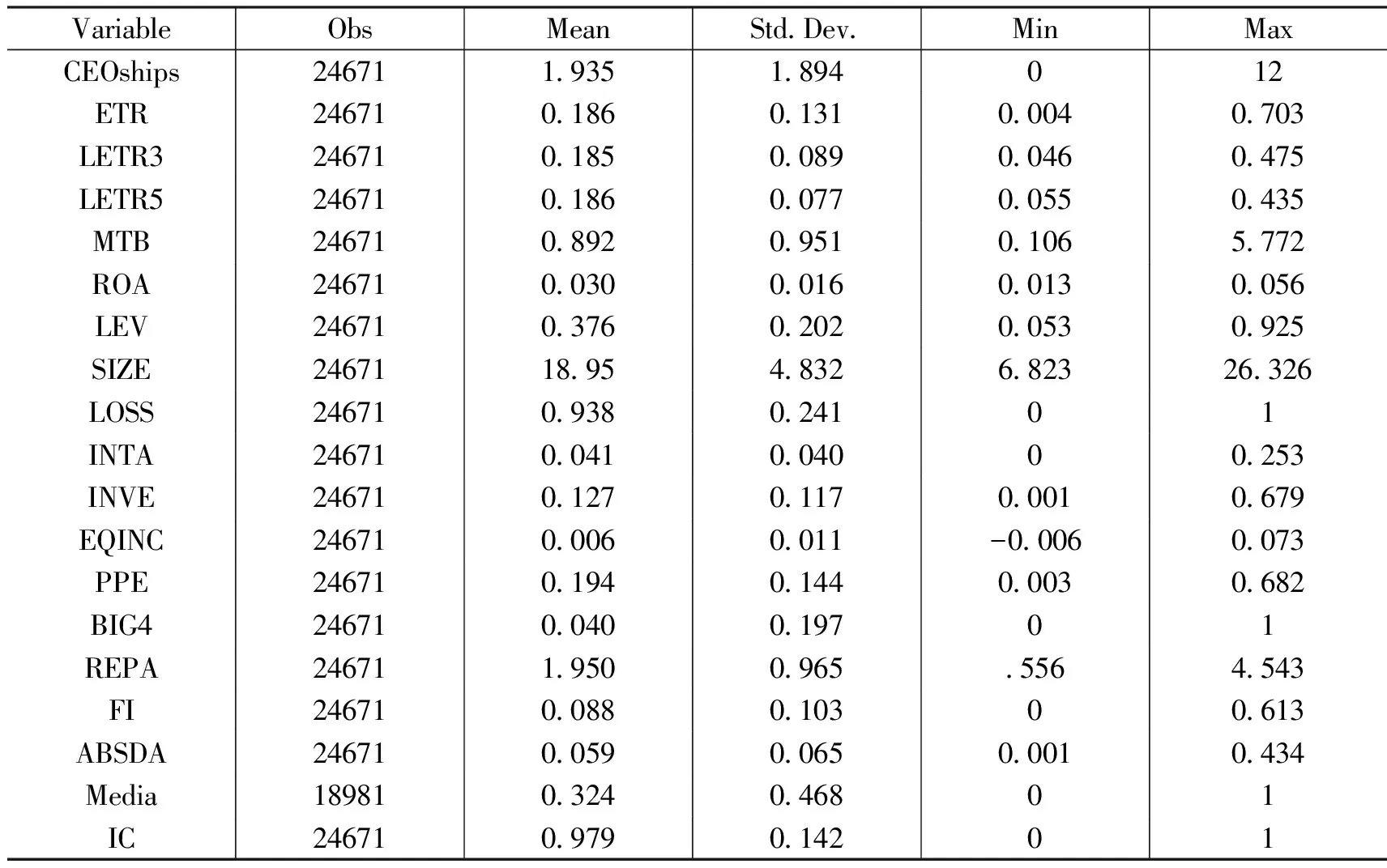

表3为本文主要变量的描述性统计结果。由表3可知,CEO平均拥有的外部董事席位为2个,样本中CEO最少拥有的外部董事席位为0,即除任职单位以外CEO没有在其他公司兼职,而CEO最多拥有的外部董事席位达12个,表明在经理人市场上不同CEO个体的声誉存在较大差异。ETR、LETR3与LETR5的均值分别为0.186、0.185、0.186,表明大多数上市公司具有较低的实际税率,避税行为较为普遍,ETR、LETR3与LETR5的标准差分别为0.131、0.089、0.077,说明不同企业的税收激进水平存在较大差异。其他控制变量的描述性统计结果与同类研究相似,此处不再进行赘述。表4给出主要变量的皮尔森相关系数,CEOships与ETR、LETR3、LETR5显著正相关,初步证明了CEO声誉能发挥外部治理效应,抑制企业税收激进程度。其他变量的相关系数,此处不再进行赘述。

表3 变量的描述性统计表

表4 主要变量相关系数表

5.2 多元回归分析

5.2.1 CEO声誉与税收激进

表5列示了对H1进行实证检验的结果,为了控制面板数据上市公司个体固定效应,在公司层面进行聚类处理,下同。模型(1)的VIF均值在3.05左右,排除了模型具有多重共线性干扰回归结果的可能性。从表5第(1)列回归结果可知,当因变量为ETR时,CEO声誉(CEOships)的系数是0.0033,在1%的水平下显著,说明CEO声誉越高,企业税收激进程度越低。表5第(2)列和第(3)列将因变量替换为LETR3与LETR5,结果共同验证了H1,控制变量的符号和显著性水平与已有研究相似。结果表明,声誉能够对CEO税收激进行为产生约束,表现为低程度的税收激进,H1得到验证。

表5 CEO声誉与税收激进的回归结果

5.2.2 CEO声誉、媒体负面报道与税收激进

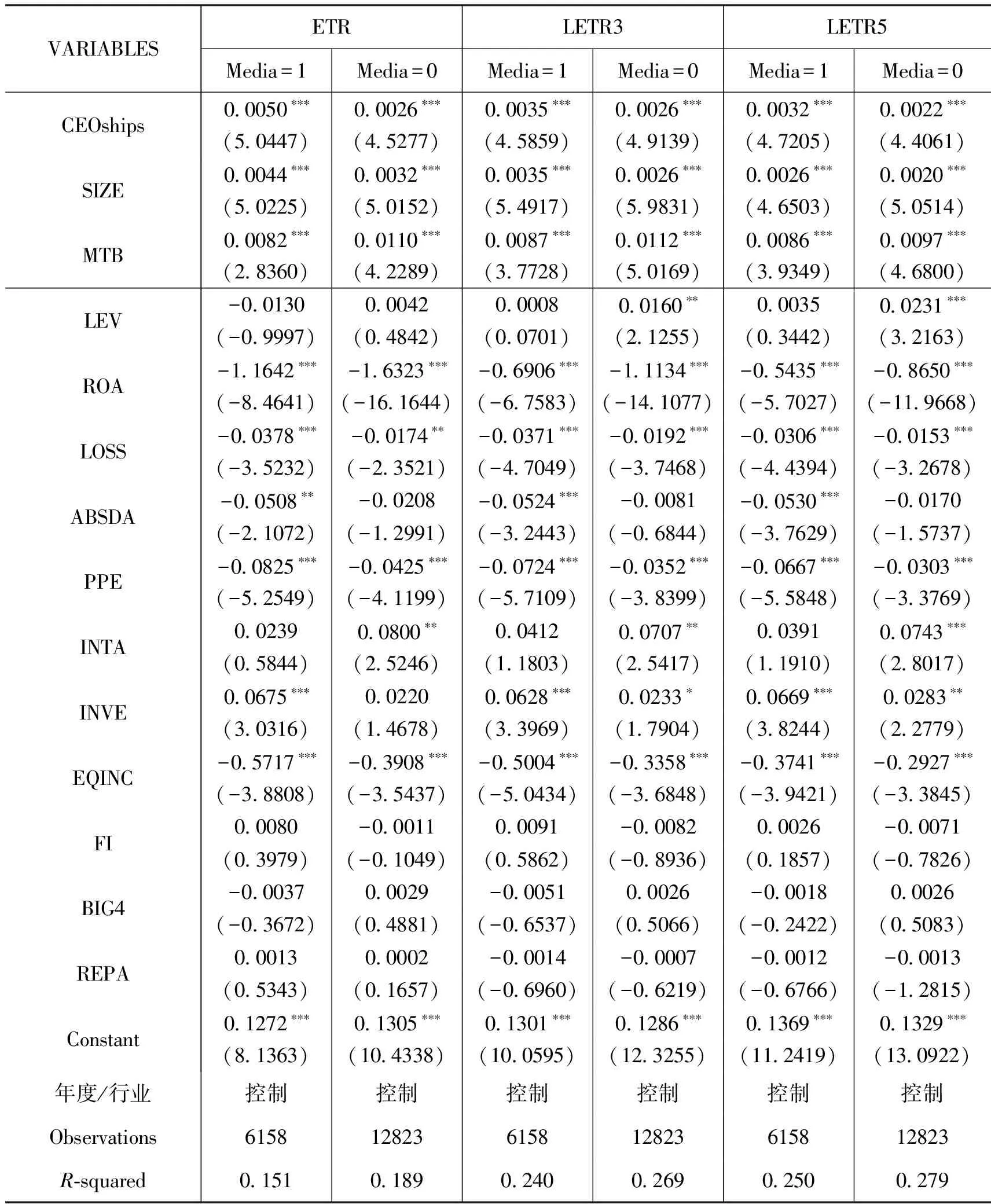

表6报告了对H2进行实证检验的结果。当被解释变量为ETR时,媒体负面报道组的CEO声誉(CEOships)系数大于媒体非负面报道组的回归系数,但都在1%的水平上显著为正,因此使用Chow test(邹检验)对两组样本的组间系数进行检验,结果通过了显著性检验(chi2=5.080,p=0.024)。说明在其他条件相同的情况下,CEO声誉对受到媒体负面报道企业税收激进程度的抑制作用更强,当媒体报道企业更多负面信息时,会引来外界监管机构和投资者的更多关注,CEO从事税收激进活动的成本更大,从而减少过于激进的避税行为。然而,将被解释变量替换为LETR3与LETR5后,媒体负面报道组与媒体非负面报道组的CEO声誉(CEOships)系数并不存在显著差异(当被解释变量为LETR3时,chi2=1.670,p=0.197;当被解释变量为LETR5时,chi2=2.620,p=0.106),表明媒体负面报道对CEO声誉与税收激进的关系只存在短期效应,当媒体曝光企业负面信息时,将公司和管理者推向风口浪尖,在当期对CEO的监督效力最强,随着时间的推移,媒体负面报道对CEO的约束作用弱化,进而减弱对CEO声誉与税收激进关系的影响。因此,相比非负面报道的公司,CEO声誉对企业税收激进程度的抑制作用在媒体负面报道的公司更为显著,只是这种效应是短期的,H2得到验证。

表6 CEO声誉、媒体负面报道与税收激进的回归结果

5.2.3 CEO声誉、内部控制与税收激进

表7报告了对H3实证检验的结果。当被解释变量为ETR时,内部控制较好组与内部控制较差组的CEO声誉(CEOships)系数均在1%水平下显著,组间系数差异通过了显著性检验(chi2=4.360,p=0.037)。当被解释变量为LETR3时,CEO声誉(CEOships)系数在两组样本中的回归结果不同,内部控制较好组的CEO声誉(CEOships)系数在1%的水平下显著,内部控制较差组的CEO声誉(CEOships)系数在10%的水平下显著,组间系数差异通过了显著性检验(chi2=3.530,p=0.060)。当被解释变量为LETR5时,CEO声誉(CEOships)的系数只在内部控制较好组中显著。结果表明,在其他条件相同的情况下,CEO声誉对内部控制较好企业的税收激进程度的抑制作用更强,即企业的内部控制制度越完善,对CEO的监督效力与制衡作用越明显,CEO从事税收激进活动的成本越高,从而减少过于激进的避税行为。因此,相比内部控制较差的公司,CEO声誉对企业税收激进程度的抑制作用在内部控制较好的公司更为显著,H3得到验证。

表7 CEO声誉、内部控制与税收激进的回归结果

5.3 CEO声誉与税收激进的进一步分析

马连福和刘丽颖(2013)的研究指出,声誉发挥作用因所有权的不同存在差异,声誉效应必须依赖竞争性的经理人市场,即管理者通过业绩竞争得以被选拔和任命。我国国有企业控股股东是政府,企业缴纳税负和上缴利润并无实质区别,国有控股公司的税收与股利是相互替代的,直接削弱了国企高管税收激进的积极性,并且大部分管理人员直接由上级政府任命,这些管理者同政府部门公务员制度相挂钩,因而国企高管对政绩和升迁的要求更为明显。民营企业不像国有企业会主动承担更多的税收责任,税收支出增加则股利支付减少,因此管理者对税收支出更加敏感,税收激进的动机更强,高管薪酬与激励也主要来自公司业绩,高管绩效考核的不一致导致选拔与任命的市场化程度存在显著差异。本研究按照上市公司实际控制人性质将样本拆分为国有企业(STATE=1)与民营企业(STATE=0)子样本,分别进行回归检验。表8为区分实际控制人性质之后CEO声誉与企业税收激进程度关系的检验结果,结果表明,民营企业的CEO从事税收激进的积极性更高,CEO声誉对税收激进的抑制作用在更具竞争性的民营企业中更易发挥作用。

表8 CEO声誉、实际控制人性质与税收激进的回归结果

5.4 稳健性检验

5.4.1 PSM模型

虽然研究设计中采用上一期的CEO声誉,但CEO声誉与税收激进之间仍然可能存在内生性问题。CEO很可能受益于积极履行纳税义务的企业,也可能因为企业过高水平的税收激进行为受到牵连,因此可能产生一定的自选择偏误。首先使用倾向匹配得分法控制自选择问题,将样本按照CEO声誉高低分为两组,CEO声誉高于同年同行业中位数的设置为高声誉组(HIGHREPTATION=1),低于同年同行业中位数的设置为低声誉组(HIGHREPTATION=0)。将两组样本混合后使用公司规模、市账比、无形资产密集度、存货密集度、投资收益、境外收益与是否四大会计师事务所等因素,对高声誉样本进行一对一无替代最近邻匹配,表9中Panel A的结果显示结论依然稳健。倾向匹配得分法的模型如下:

(2)

表9 稳健性检验

5.4.2 公司层面固定效应

加入公司层面固定效应,进一步讨论模型的稳健性,表9中Panel B的结果表明估计结论稳定。考虑到回归方程的误差项在时间序列上可能会存在相关性,使用Fama-MacBeth回归来控制误差项因素的影响,表9中Panel C的回归结果显示结论依然是稳健的。

5.4.3 工具变量法

为避免互为因果的内生性问题,本文在进行基本回归时已将自变量滞后一期,为保证结果的稳健性,借鉴罗进辉(2014)的做法,采用企业年龄作为工具变量进行内生性检验,结果仍然显著(见表10)。

表10 稳健性检验——工具变量法

5.4.4 重新界定CEO声誉

首先,在前述检验中以CEO拥有的董事席位数量作为CEO声誉的代理变量,其中包括CEO兼职的上市公司和非上市公司,参考王建琼和陆贤伟(2013)的研究,剔除CEO兼职的非上市公司,即用CEO拥有的上市公司董事席位数量(CEOshipsL)重新衡量CEO声誉,对模型进行检验,结果如表11中Panel A所示。其次,借鉴金雪军和郑丽婷(2015)的研究,鉴于权威媒体机构对管理者的评选内容综合全面、过程公正透明,因此选取权威媒体发布的管理者获奖名单重新作为声誉的代理变量(award_l),具体收集了由《财富》(中文版)发布的“中国最具影响力的50位商界领袖”榜单数据,对模型再次进行检验,表11中Panel B报告的结果与前文估计结果一致,表明结论仍然是稳健的。

表11 稳健性检验——替换变量

6.结论

本文以2011年至2018年我国A股上市公司为研究样本,实证分析CEO声誉对企业税收激进的影响,考虑到高管声誉治理效用的发挥会受到多种因素的影响,本文从公司外部监督环境和内部治理有效性两方面,考察媒体负面报道和内部控制对CEO声誉与企业税收激进程度关系的影响,并进一步讨论了不同产权下CEO声誉与企业税收激进的关系。

研究结果表明:(1)上市公司CEO声誉越高,企业税收激进程度越低;(2)从公司外部监督环境来看,媒体报道倾向越负面,CEO声誉与企业税收激进程度的负相关关系越强,但这种效应是短期的;(3)从公司内部治理有效性来看,内部控制质量越高,CEO声誉与企业税收激进程度的负相关关系越强;(4)进一步研究发现,相比国有企业,CEO声誉对企业税收激进程度的抑制作用在民营企业中更强;(5)在采用倾向匹配得分法、公司层面固定效应、工具变量法以及替换CEO声誉代理变量进行稳健性检验后,上述研究结论仍然稳健成立。

本文补充和拓展了企业税收激进行为的影响因素研究,为声誉机制发挥外部治理效应提供了经验证据,也为理解管理层声誉对企业税收激进的影响提供了一个新视角。本文结论具有一定的政策启示:第一,税务监管部门应充分重视管理者利用税收激进实现机会主义行为对投资者保护的负面效应,以保护中小投资者的利益。第二,深入推进资本市场声誉机制的建立,良好的声誉机制能够促使高管着眼于长期而非短期利益,是维持市场经济有序运行的重要保障。第三,推进国有企业市场化改革,促进经理人市场的完善,保证声誉机制治理效应的有效发挥。第四,逐步完善媒体的市场化改革,强化媒体对上市公司报道和披露的动机,发挥媒体的外部监督作用。第五,重视企业内部控制体系的建设与规范运行,使内部控制制度对管理者经营行为真正发挥效力,避免管理者因违规的税收激进行为而导致的处罚与声誉损失。第六,税务监管部门可适当加大对税收激进行为的监管力度和惩罚强度,增加管理者税收激进的成本,从而抑制企业税收激进程度。