种植体间距与种植体周炎关系的实验研究

2021-07-15胡佳慧王海丞周笑天王佐林

胡佳慧, 王海丞, 黄 洁, 周笑天, 王佐林

(上海牙组织修复与再生工程技术研究中心,同济大学口腔医学院,同济大学附属口腔医院口腔种植科,上海 200072)

种植体的存留率与种植体周软硬组织的状态密切相关,良好的三维植入位置有利于种植体周软硬组织保持长期稳定。种植体的三维位置包括种植体的唇(颊)舌向[1]、冠根向、近远中向[2]。对于连续植入的种植体,相邻2个种植体间的间距是需要慎重考虑的。Grunder等[3]提出,当相邻的种植体间距≥3 mm时,种植体间的骨高度与种植体平台水平能保持一致,间距<3 mm时,则会发生骨吸收,继而造成种植体间龈乳头退缩。Tarnow等[4]的研究指出,种植体与基台连接后,由于生物学宽度的建立会产生1.3~1.4 mm的水平性骨吸收,种植体间距过小时会发生水平性骨吸收的重叠,进一步引起嵴顶骨高度的下降。

2018年牙周共识会议[5]将种植体周炎定义为以菌斑为始动因素的种植体周黏膜炎症伴持续进展的种植体周骨组织丧失。菌斑生物膜是公认的种植体周炎的始动因素[6]。菌斑的积累会造成种植体周围组织的感染,出现局部炎症现象。临床对种植体周炎的诊断主要通过临床评价指标和影像学结果来综合评判。目前,种植体周炎的最新临床诊断标准为种植体周软组织有红肿热痛、溢脓等炎症表现,探诊出血(BOP),探诊深度(PD)较基线值增加或PD≥6 mm及影像学检查显示有骨丧失或骨丧失较基线值≥2 mm[7]。

本实验按照不同种植体间距在比格犬下颌骨上连续植入种植体,通过观察种植体周软硬组织的变化,验证不同种植体间距与种植体周炎的相关性,为临床工作提供参考依据。

1 材料和方法

1.1 实验动物、材料和设备

1.1.1 实验动物12月龄健康成年雄性比格犬6只(上海甲干生物科技有限公司,中国),体质量约为12 kg。

1.1.2 实验材料种植体(Straumann公司,瑞士);舒泰50(25 mg/mL唑拉西泮+25 mg/mL替来他明,Virbac公司,法国);陆眠宁Ⅱ(主要成分为盐酸赛拉嗪,其他成分包括乙二胺四乙酸、盐酸二氢埃托啡和氟哌啶醇,华牧公司,中国);Willanms O型牙周探针(康桥公司,中国);阿替卡因肾上腺素注射液、4%多聚甲醛溶液(上海卡蒙生物科技有限公司,中国);0.9%氯化钠溶液、青霉素G钠(上海国药集团化学试剂有限公司,中国);树脂包埋剂(Kulzer公司,德国);Van Gieson(VG)染色液(Solarbio公司,美国)。

1.1.3 实验设备和软件 锥形束CT(CBCT;J.Morita公司,日本);导板设计软件、光学扫描仪(3Shape Dental System公司,丹麦);X线片机(Dentsply Rinn公司,瑞士);硬组织切片机(Exakt300CP公司,德国);硬组织磨片机(Exakt400CS公司,德国);体视显微镜、照相系统(Nikon公司,日本)。

1.2 方法

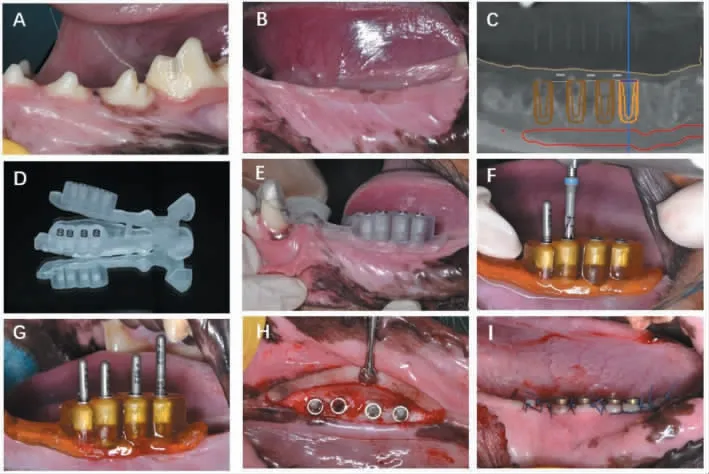

1.2.1 犬下颌牙的拔除与数字化导板的设计肌内注射舒泰50(0.08 mL/kg)和陆眠宁Ⅱ(0.01 mL/kg),对6只比格犬行全身麻醉后,拔除其双侧下颌第二前磨牙至第一磨牙,复位,缝合(图1A、1B)。 拔牙后6周拍摄CBCT,同时精确制取犬上下颌石膏模型,并用光学扫描仪扫描获取口腔内软硬组织信息,在导板设计软件中对种植体的三维位置进行设计,最终完成并3D打印手术导板(图1C、1D)。每一侧连续植入4枚种植体,并设置3个分组,分别为1、2、3 mm的种植体间距。种植体间距定义为2枚植体平台外侧缘水平连线的距离。间距位置采用随机交叉分组设计。

1.2.2 种植手术过程拔牙8周后,提前对比格犬禁水、禁食12 h以上,麻醉方法同1.2.1。数字化外科导板引导下进行种植窝的预备。每侧平行植入连续的4枚大颗粒喷砂酸蚀 (sandblasted,large-grit and acid-etched,SLA)表面处理种植体(3.3 mm×8.0 mm),初期稳定性均在30~35 N·cm。修整牙槽嵴顶,使种植体平台与牙槽嵴顶保持水平,所有种植体均为非潜入式愈合,选择不同高度的愈合帽确保穿龈高度位于龈上1 mm,并避免与对颌牙的咬合接触。用3-0编织缝合线缝合创口。详见图1E~1I。术后连续7 d肌内注射青霉素G钠(80万U/d),给予软食。术后2周拆线。

图1 比格犬种植模型构建流程Figure 1 Procedures of constructing implantation model in beagle dogs

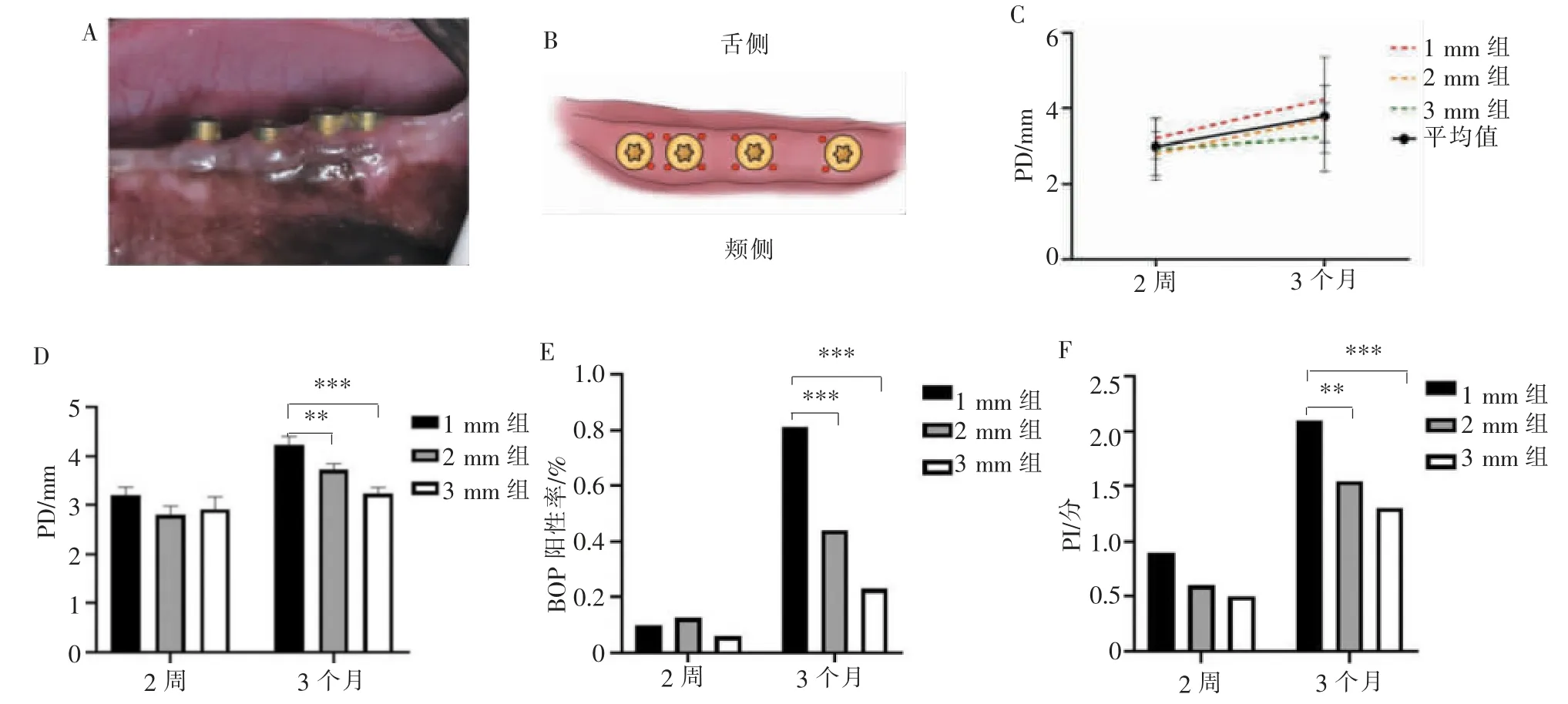

1.2.3 临床牙周指标的记录术后2周末为观察基线点,此时种植区域软组织的术后反应消退,黏膜无红肿,伤口达到一期愈合。测量并对比术后2周、3个月时的种植体周临床牙周指数,包括菌斑指数(PI)、探诊深度(PD)、探诊出血(BOP)阳性率。检测位点如图2A、2B所示。其中,PI分级标准为无菌斑(0分);菌斑肉眼不可见,用探针尖的侧面可刮出菌斑(1分);菌斑明显可见(2分);大量菌斑积聚(3分)。PD是指种植体周的龈沟深度,即龈沟底到牙龈顶点的距离。当种植体周围组织健康时,通常认为生理性种植体周PD不应超过3 mm,一般PD≥5 mm表明种植体周围组织可能出现炎症。BOP分为阳性和阴性,具体操作方法为将牙周探针轻探入龈沟或牙周袋内,取出探针,10~15 s后观察有无牙龈出血,有出血为阳性,无出血为阴性,注意探诊压力不应超过0.25 N。将术后3个月时的PD按照<3 mm、3~5 mm、≥5 mm进行分级,并统计位点频数,同时对术后3个月时各分组中出现PD≥5 mm、BOP阳性及PI≥2的检测位点频数进行统计和比较。

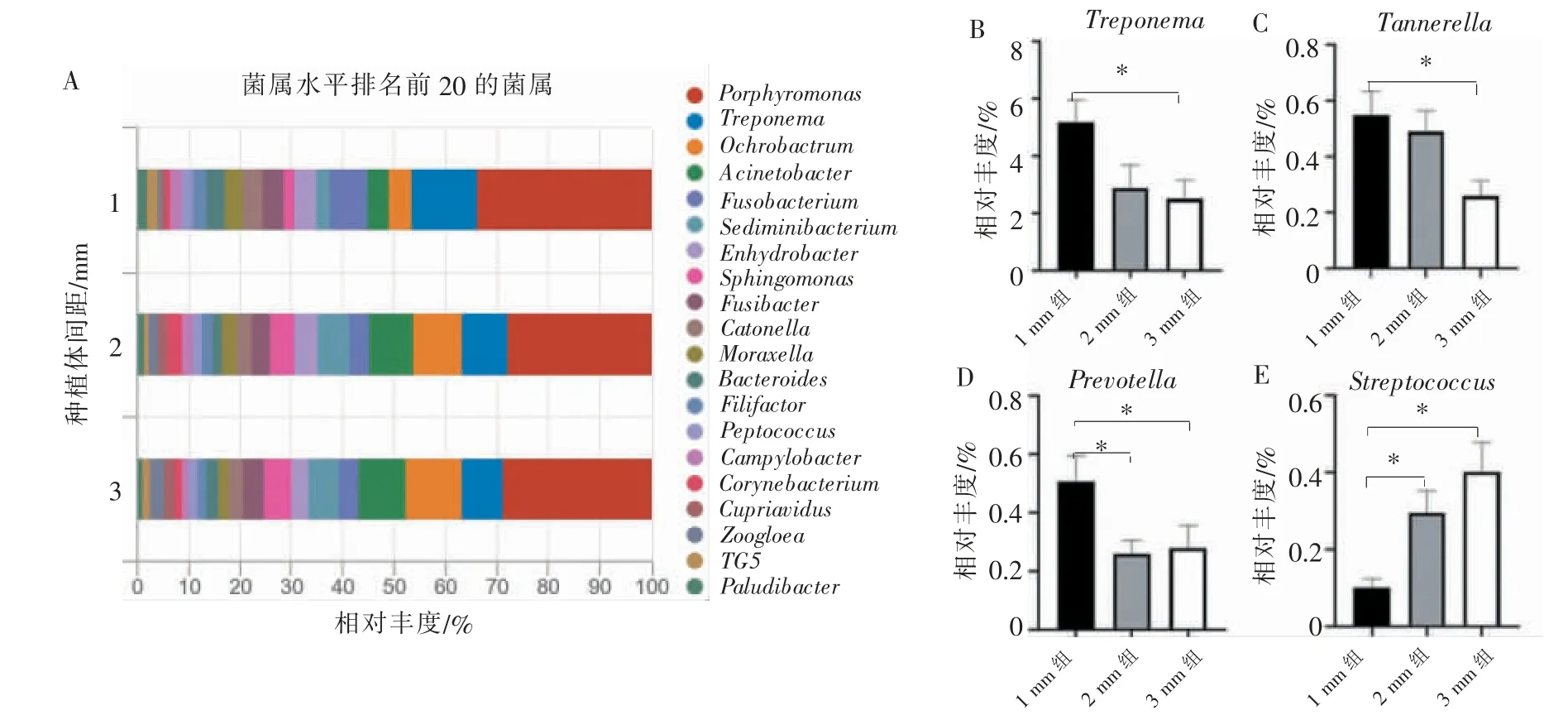

1.2.4 菌斑的采集和分析术后3个月时进行龈周菌斑的采集,以愈合帽颊舌向作为中轴,每间距组取愈合帽靠近间距侧周围的菌斑记为1个位点。用干棉球擦拭牙面,隔湿,用金属牙龈刮治器小心刮取愈合帽对应区域的菌斑,取出后立即置入含150 μL磷酸盐缓冲液(phosphate buffered saline,PBS)的无菌冻存管内。将样本标记后于干冰上保存,并于48 h内进行16S rRNA基因测序分析。经过微生物组总DNA提取、聚合酶链反应(PCR)扩增、文库构建、上机测序和数据分析的一系列过程,最终得到不同分类水平的菌群丰度分析结果,对菌属水平的结果进行分析并筛选出排名前100的具有组间表达差异且与牙周炎症发展密切相关的菌属。

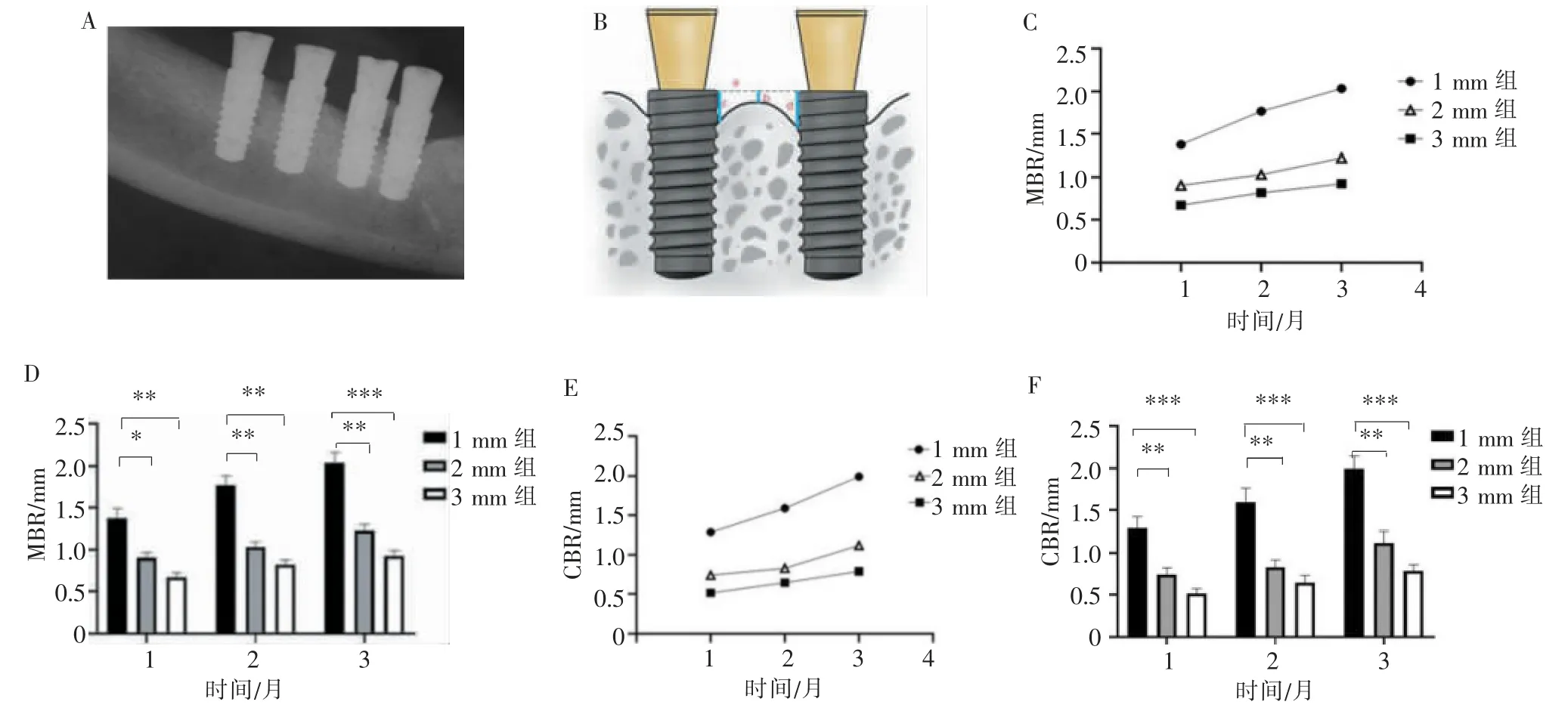

1.2.5 影像学观察和测量于种植术后1、2、3个月时采用X线片平行投照技术对术区进行影像学成像,并使用Image J软件对数字化图像进行测量。种植体间的骨吸收分为2个部分测量,分别为边缘骨吸收(marginal bone resorption,MBR)与嵴顶骨吸收(crestal bone resorption,CBR)。记录每个时间点各个位点的MBR和CBR,同时统计术后3个月时各分组MBR≥2 mm的位点频数。种植体MBR定义为种植体肩台(或种植体基台连接处)到种植体骨结合界面最冠方点之间的距离,CBR定义为连接2个种植体平台外侧点的连线中心点到骨嵴顶的垂线距离。所有数据由同一测量者不同日重复测量3次所得。

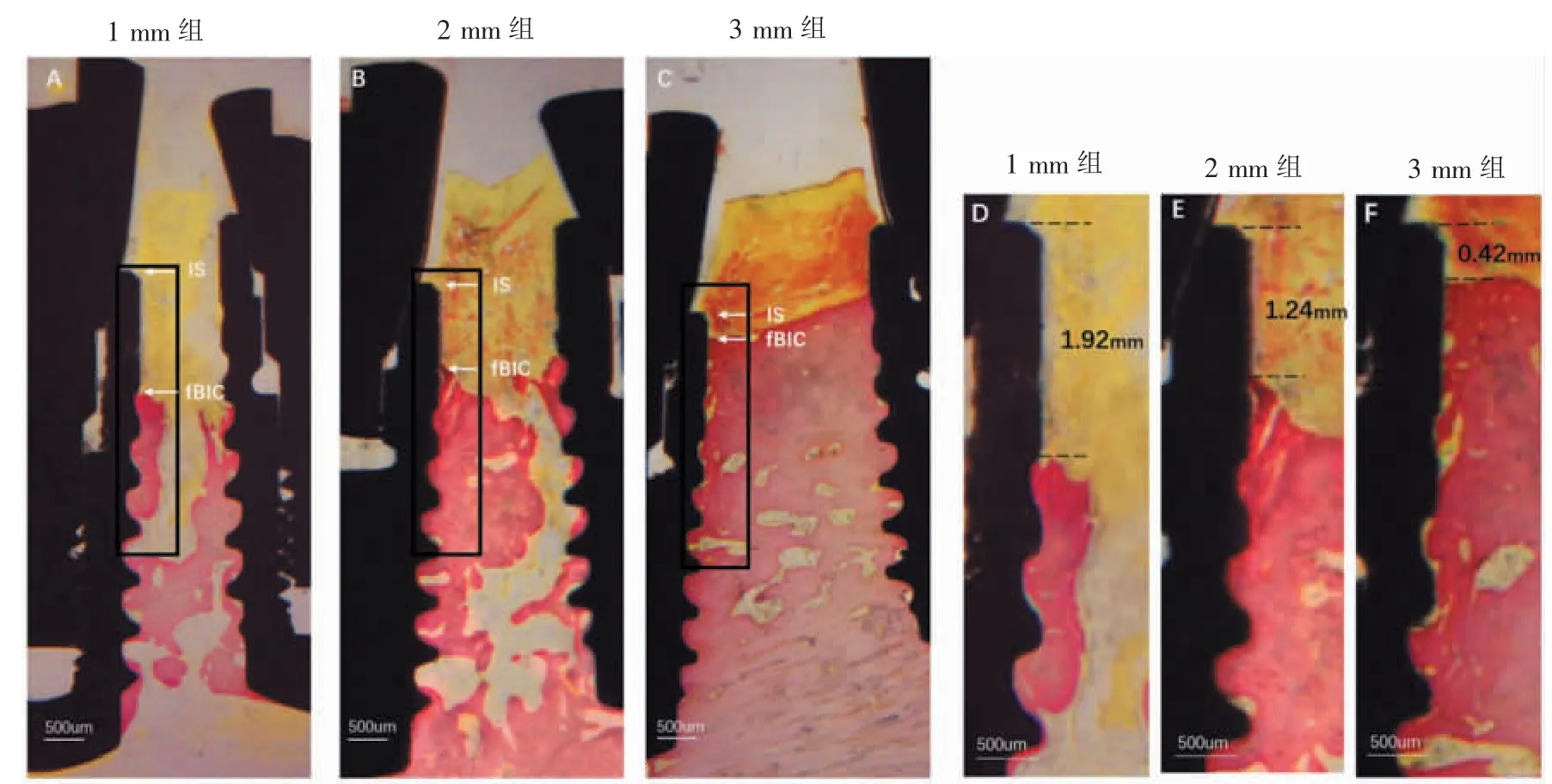

1.2.6 硬组织切片和VG染色种植术后3个月,将实验动物处死,4%多聚甲醛溶液行内固定。样本经过乙醇梯度脱水后进行硬组织切片,最终得到的硬组织切片厚度约为50 μm,按1∶9的比例混合复红染色液和PA溶液,配制成VG染色液,根据切片的着色程度染色0.5~3.0 min;弃去染色液,用95%的乙醇急速分化约数秒钟;用二甲苯对组织进行透明,用中性树脂封片,体视显微镜下观察并拍照。

1.3 统计学处理

采用SPSS 25.0软件对数据进行处理,对于连续变量资料选用单因素方差分析(one-way ANOVA test),对于二分类变量资料采用卡方检验分析,对于等级变量资料采用Kruskal-Wallis法秩和检验分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床观察与临床牙周指数结果

种植术后3个月,临床检查可见种植体周角化黏膜质地坚韧,呈淡粉色,愈合帽周围有不同厚度及面积的菌斑、软垢附着,1 mm组间隙内较2 mm组、3 mm组有更多的黄白色软垢堆积。

术后3个月时,3组种植体周PD、BOP、PI结果均较基线点增加。术后3个月时的统计学结果显示,1 mm组的PD明显大于2 mm组和3 mm组,2 mm组和3 mm组PD的差异无统计学意义;相较于2 mm和3 mm组,1 mm组的PD在≥5 mm的级别中频数最多,差异有统计学意义。术后3个月时,1 mm组的BOP阳性率最高,为81%,且明显大于2 mm组和3 mm组。术后3个 月 时,1 mm组 的PI明 显大于2 mm组和3 mm组;PI≥2分的位点频数也明显多于其余2组,在PI为2的分级中,3组频数无明显差异,而在PI为3的分级中,1 mm组的频数明显高于2 mm组和3 mm组。详见图2和表1。

图2 临床观察和临床牙周指数Figure 2 Clinical observation and clinical periodontal indexes

2.2 影像学观察与测量

术后X线片示,术后3个月时,1 mm组种植体间的骨嵴顶高度较其他2组明显下降,种植体螺纹与骨交界面影像致密,种植体中下段骨组织影像较致密,靠近嵴顶的骨缘密度较周围骨质低。影像学测量结果示,同一间距组的CBR和MBR均随着时间延长而增加,而随着间距从1 mm到3 mm,骨吸收的量呈逐渐减少的趋势。无论是CBR还是MBR,1 mm组的骨吸收量均大于2 mm组和3 mm组,且在各时间点的差异均有统计学意义,但2 mm组与3 mm组在各时间点的差异均无统计学意义。详见图3。同时,统计第3个月时各个分组的MBR,结果显示,1 mm组中,MBR≥2 mm的频数明显多于3 mm组,差异具有统计学意义,而2 mm与3 mm组间的差异无统计学意义(表1)。

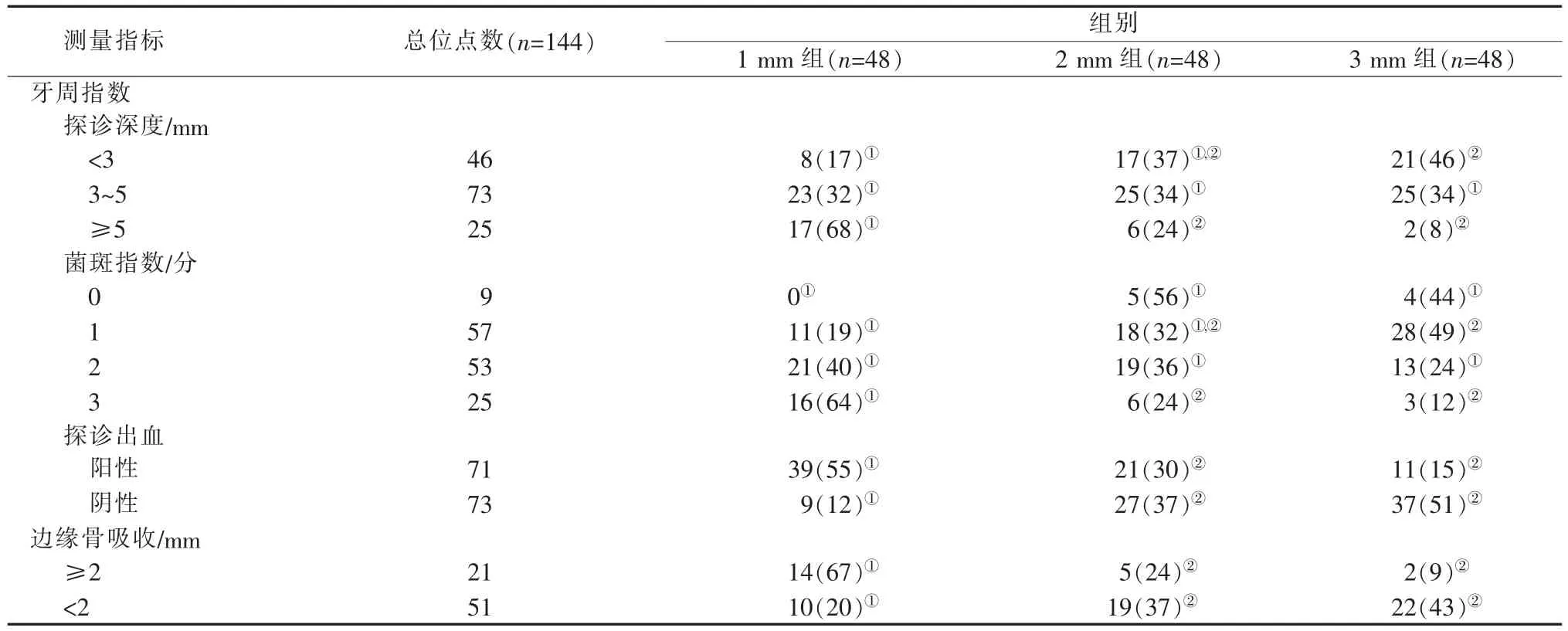

表1 临床牙周指数和骨吸收量的频率分布[n(%)]Table 1 Frequency distribution of sites with clinical periodontal indexes and bone resorption[n(%)]

图3 X线片和骨吸收量的测量Figure 3 X-ray radiograph and measurement of bone resorption

2.3 菌斑群落结构和多样性分析结果

菌斑群落结构分析结果显示,在菌属的水平上,总体样本中排名前5的分别是卟啉菌属(Porphyromonas)、密螺旋体属(Treponema)、苍白杆菌属(Ochrobactrum)、不动杆菌属(Acinetobacter)、梭杆菌属(Fusobacterium)。在3组样本表达相对丰度排名前100的菌属中,筛选出了4种有表达差异且与牙周疾病发展较密切的菌属,分别是密螺旋体属(Treponema)、坦纳菌属 (Tannerella)、普氏菌属(Prevotella)和链球菌属(Streptococcus)。其中,1 mm组的密螺旋体属(Treponema)、坦纳菌属(Tannerella)和普氏菌属(Prevotella)含量明显高于3 mm组,1 mm组的链球菌属(Streptococcus)含量明显少于3 mm组,2 mm和3 mm组差异无统计学意义。详见图4。

图4 种植体间距内微生物群落结构分析Figure 4 Microbial community structure analysis of different distance groups

2.4 组织学观察结果

VG染色结果显示,3组的种植体和骨组织之间均形成了大面积的紧密接触。1 mm组种植体-骨交界点到种植体肩台的距离较2 mm组和3 mm组大,3 mm组骨嵴顶位置最高,且嵴顶骨皮质延续。1 mm组间距内骨小梁相对2 mm组和3 mm组稀疏,且1 mm组软组织内胶原纤维较少见,2 mm组软组织内胶原纤维排列散在、稀疏,而3 mm组软组织内胶原纤维排列有序、致密,并可见越隔纤维结构。详见图5。

图5 VG染色的组织学观察Figure 5 Histological observation by VG staining

3 讨论

目前,关于种植体间距对骨吸收的影响尚未有共识性的结论。Scarano等[8]在实验中将种植体间距分为2、3、4、5 mm组,除了2 mm组与3 mm组的比较外,其他分组间垂直性骨吸收的差异均有统计学意义。但亦有相关综述得出垂直性骨吸收与种植体间距没有统计学关联的结论,而且最主要体现在2 mm与3 mm间距的比较中[9]。造成这种争议可能与不同实验种植体-基台连接方式、动物模型或观察时间等因素的不一致有关。本实验影像学测量结果表明,CBR和MBR在1 mm组中明显大于在2 mm组和3 mm组中,而2 mm组与3 mm组的差异没有统计学意义。同时1 mm组的MBR在≥2 mm级别的频数均明显高于其他2组,组织学观察结果也说明1 mm组的骨吸收最严重。本实验从骨吸收的角度上说明了种植体间距越小,种植体周的炎症程度就越重,相对于2 mm和3 mm组,1 mm组更有可能发生种植体周炎。

我们推测,本实验中造成1 mm组骨吸收最明显的原因主要有两点。第一,与1 mm组的PI最大有关,当2枚植体距离越近,该位点的口腔自洁能力就越差,菌斑在此大量聚集。动物实验表明,菌斑的积聚可形成上皮下结缔组织内炎性细胞浸润,最终的炎性浸润表现与天然牙炎症表现类似[10],从而加剧种植体间的骨吸收。第二,种植体间距小造成的水平性骨吸收在间距内发生重叠,导致垂直骨高度下降。Tarnow等[4]的回顾性临床试验表明,种植体间距<3 mm时,水平性骨吸收会造成更进一步的嵴顶骨吸收。此外,种植体间距过小还可能会造成间距内骨组织微结构的改变,包括骨髓腔的减小和骨矿化程度的降低,以及间距内血管体积密度的减小[11-12],这些因素都可能会削弱骨组织对炎症的自身抵抗能力,造成更明显的骨吸收。骨吸收造成的深种植体周袋也会进一步促进细菌的定植和繁殖,最终导致种植体周炎的发生。

PD、PI、BOP都是用于诊断牙周炎和种植体周炎的常用指标,BOP阳性是种植体周黏膜炎的主要表现之一[13]。在评价种植体周健康状况时,只有当PD变深时才有参考价值[7]。PI用来反映口腔卫生状况,PI越高表明牙周炎症程度越重。本实验中,术后3个月时,1 mm组的PD、BOP、PI明显高于2 mm组和3 mm组,而且统计PD≥5 mm、BOP阳性及PI≥2的位点频数后发现,1 mm组的位点频数最高,表明1 mm组较其他2组更容易积聚菌斑,种植体周软组织的炎症程度也更严重,而2 mm组和3 mm组之间的差异无统计学意义。这从软组织的角度上说明了1 mm的种植体间距更容易发生菌斑的积聚和种植体周的软组织炎症。

有报道指出,从种植体周炎位点分离的主要细菌为革兰阴性杆菌和螺旋体[14],而健康的种植体周球菌的数量占据优势。与牙周炎最密切相关的“红色复合体”[15]包括牙龈卟啉单胞菌、福塞斯坦纳菌、齿垢密螺旋体,这些特定细菌的增殖可能会改变特定部位的微生物生态,导致种植体周炎症的发生。本实验中,在种植体周组织炎症程度更高的1 mm组中,密螺旋体属、坦纳菌属和普氏菌属的相对丰度较其他2组更高,而链球菌属的相对丰度较其他2组低。这说明种植体间距过小不仅会增加间距内的菌斑积累量,还可能会影响一部分与牙周炎症相关细菌的相对表达量,进而打破宿主和微生物间的动态平衡,造成种植体周组织的破坏。

综上所述,本实验证明,相对于2 mm组和3 mm组,1 mm组PI更大,且发生了更明显的软组织炎症和骨吸收,而2 mm组和3 mm组PI较小,并未发生明显的骨吸收。因此,1 mm间距更容易发生种植体周炎。种植体间距越小,越容易增加种植体周菌斑的附着,应注重口腔卫生的维护,同时对种植体周菌斑实施有效的控制措施,才能减少和阻断种植体周疾病的发生。