小儿消化道磁性异物13例临床分析并文献复习

2021-07-06王艳崔莲莲刘宏霞王楠史长松张博程艳波

王艳 崔莲莲 刘宏霞 王楠 史长松 张博 程艳波

河南省人民医院郑州大学人民医院儿科 450003

随着小儿玩具种类的增多,儿童意外摄食病例也越来越多,消化道异物的摄入已成为儿童意外伤害的常见原因之一[1],这对小儿消化科医生也提出了新的挑战。尤其磁性异物极易造成消化道穿孔、梗阻等严重并发症,如果诊断、治疗不及时,往往需要外科手术,应引起高度重视。本研究回顾性分析摄入磁性异物患儿的临床资料,提高对消化道磁性异物危害的认识,为该类疾病的临床诊治和处理时机提供理论基础。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析本院儿内、儿外科在2016年1月1日至2020年6月1日收治的13例摄入磁性异物患儿的临床资料,包括年龄、发病至就诊时间、主要症状、处理方式、并发症及预后。纳入标准:有明确的磁性异物摄入史,或者内镜、影像学、外科手术提示有确切的磁性异物存在。排除标准:消化道异物为非磁性异物。

1.2 方法 通过查阅住院病历资料,采用EXCEL 2019建立数据库,双人录入数据,专人复核。统计如下指标:(1)年龄<3岁、3~6岁、>6岁患儿例数;(2)性别;(3)异物直径;(4)异物个数;(5)摄入异物至就诊时间;(6)出现症状时间;(7)临床症状;(8)治疗方案:自行排出、内窥镜干预和外科手术;(9)并发症:消化道梗阻、消化道穿孔、黏膜损伤等;(10)住院天数;(11)预后:自行排出、干预取出、其他。

2 结 果

共纳入患儿13例,其中男11例,女2例,男女比例为5.5∶1;年龄范围为2~12岁,中位年龄5岁10个月,好发年龄段为>6岁(61.5%);摄入异物至就诊时间最短1 h,最长30 d;异物个数1~13个,直径5~15 mm;出现症状时间1~10 d,以呕吐为表现就诊的4例,腹痛4例;出现临床症状6例(46.1%),无明显临床症状7例(53.8%),主要临床症状为腹痛、呕吐;症状出现时间最短1 d,最长10 d;出现穿孔等较严重并发症6例(46.1%),胃穿孔2例,肠穿孔4例,其中合并肠梗阻2例、肠套叠1例;自行排出4例,经胃镜取出4例,外科手术5例;住院天数最短1 d,最长24 d,平均住院时间7.61 d;全部好转或痊愈出院,无死亡病例,见表1~3及图1。

表1 13例摄入磁性异物患儿基本特征

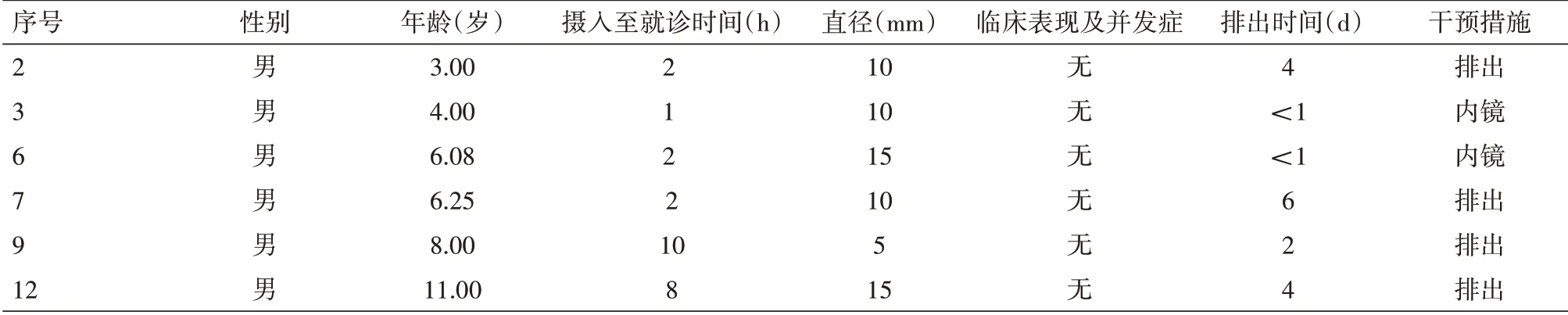

表2 6例摄入1个磁性异物的患儿资料

表3 7例摄入≥2个磁性异物的患儿资料

3 讨 论

消化道异物是指在消化道内不能被消化且未及时排出而滞留的各种物体,常见于老年人、儿童、酗酒者、罪犯、智力障碍者及精神病患者。磁铁是最近几年被报道越来越多的消化道异物,尤其由钕、铁和硼组成的稀土金属磁铁,属于第3代稀土永磁材料,其强度是普通电冰箱磁铁的5~10倍,在玩具中的应用也越来越多,其中以“巴克球”为代表[2]。当吞下多个磁铁或者磁铁和其他金属物体一起吞下,会导致严重的并发症,可能危及生命。磁铁在通过胃肠道时易发生分离,因肠袢间的相互吸引引起肠管穿孔、肠瘘、梗阻和肠扭转、败血症,甚至死亡[3-4]。由于磁性异物危害的多次报道,国外有一定的法律约束[5],然而,随着多套磁性玩具进入家庭,摄食事件国内外仍时有发生,国内尚缺少相应的法律。本研究就磁性消化道异物的人群、异物特点、治疗方法的选择及造成穿孔的危险因素进行分析。

图1 摄入磁性异物消化道穿孔患儿影像学资料(A为病例1,B为病例4,C为病例5,D为病例8,E为病例11,F为病例13)

80%消化道异物患者为儿童,尤以6个月~3岁最常见[1]。Mowry等[6]提出,对于<5岁的儿童来说,磁铁是第4常见的消化道异物摄入类型。任路等[7]研究显示92.3%的消化道异物发生在6岁以内,均男性高于女性,这可能与男孩天生好动、活动度大和好奇心较强有关。而本研究中6岁以上儿童磁性异物发生率最高,占61.53%,男女比例为5.5∶1,与上述报道的<6岁不一致,这与报道的文献是多种异物的高发年龄,而非单一磁性异物的高发年龄相关。本研究多发于6岁以上男童,考虑与该年龄段男童安全观念欠缺、家长的监管相应减少、较婴幼儿及学龄前儿童活动范围大及接触此类玩具的机会增大相关,特别是一些益智类磁性玩具,更容易引起患儿及家长的购买兴趣。鉴于磁性异物高发于6岁以上儿童,对于此年龄段儿童应加强儿童及家长磁性玩具的风险教育,避免意外摄入的发生,若不慎摄入能及时发现并就诊。此外,呼吁磁性玩具的法律监管,适当限制此类玩具在6岁以上儿童的销售。

消化道异物易滞留于消化道狭窄的部位,如食道狭窄部、幽门部及回盲瓣,若顺利通过这些部位,80%~90%可自行排出[8]。本研究中摄入1个磁性异物的患儿6例,年龄3~11岁,直径5~15 mm,1例患儿摄入1 h后内镜取出;1例摄入2 h行急诊胃镜,因胃内大量食物取出失败,后给予通便处理6 d时排出;其他单个磁珠均自行排出,排出时间2~6 d。本研究中误服1个磁珠自行排出5例(83.3%),单个磁性异物吞入患儿,自行排出概率大,若无消化道症状,可待其自行排出,与Bolton等[5]观点一致。禁食时间短的患儿,由于食糜的干扰,内镜操作时间长且失败概率大,必要时需行气管插管防止术中误吸的发生。

消化道异物种类多样,根据国外异物处理指南报道[9]不同种类异物的预后和危险性差异较大,磁性异物不同于其他异物,Sunny Z提出多个摄入排出概率小,应高度重视,不要存有侥幸心理。本研究中摄入≥2个磁性异物患儿7例,年龄2~12岁,其中1例为2个直径5 mm巴克球,摄入3 h内镜下急诊取出,无并发症,1例摄入2颗5 mm巴克球1个月,10 d时出现腹痛、恶心、呕吐症状,腹部CT显示异物位于胃腔,家长拒绝内镜干预,后腹痛、呕吐缓解,27 d异物仍未排出,复查腹部立位片提示消化道穿孔,胃镜显示异物嵌顿、胃穿孔,至本院后联合内镜及外科两手准备,于内镜下行三角刀胃壁黏膜、肌层逐层切开充分暴露磁珠,五爪钳抓取,术中见胃壁全层穿孔,大网膜粘连,予钛夹夹闭创面,禁食补液,住院5 d出院,无明显并发症。5例外科手术干预,误服磁珠个数为2~13个,直径均为5 mm,5例患儿均出现消化道穿孔,1例胃穿孔合并感染,4例肠穿孔,合并肠梗阻2例、肠套叠1例,其中2例穿孔部位为末端回肠,1例十二指肠降部,1例回盲部与小肠多处穿孔。胃肠道异物嵌顿的位置与胃肠道的生理结构有关,因幽门环、十二指肠C型弯曲、空肠区、回盲瓣的存在,同时十二指肠大部分为腹膜后位器官,常导致异物容易嵌顿在胃、十二指肠、末端回肠,磁性异物进入十二指肠及近端空肠后,肠管活动度大,磁珠在体内相互吸引,压迫异物间的肠壁,造成缺血、穿孔、内漏等并发症[10]。研究报道中,在吞下磁铁需要治疗的所有儿童中,58%和74%的患儿者需要手术治疗[11-12]。本研究中误服2个及以上磁性异物的患儿,仅有1例误服后紧急内镜取出,未出现并发症;1例出现胃穿孔内镜干预治疗;5例外科手术治疗(71.4%)。相比于单个磁性异物,2个及以上磁性异物吞入消化道穿孔的概率大(6例,85.7%),后果严重;故误服2个及以上磁性异物时,需引起高度重视[10],并紧急内镜干预,防止穿孔等并发症的发生。即使出现上消化道穿孔,在患儿情况允许下,可在外科与内镜联合准备的情况下优先行内镜处理,本研究中内镜下治疗住院时间(2~5 d)、住院花费(0.5~1.6万元),较外科手术患儿住院时间(12~24 d)、住院花费(2.9~4.1万元)明显减少,故若内镜下有干预机会,可极大减少患儿的手术创伤、住院时间及医疗花费。

NASPGHAN共识指导方针指出在无症状患儿中,如果位置可到达,应紧急(<24 h)内镜下移除多个磁铁和金属物体[13]。然而即使这段时间内,严重损伤也可能发生,某些情况下,应考虑早期干预。在非正式的NASPGHAN调查中发现,磁性异物早在8 h内就可以看到明显的压力损伤[9],在摄入12 h以后出现迟发症状的儿童似乎存在更多的并发症。本研究中出现消化道症状46.0%(6/13),1 d内出现症状者4例,1例为3 d出现,1例为10 d出现后症状缓解,主要症状为呕吐(2例)、腹痛(2例)、呕吐伴腹痛(2例)。6例患儿消化道症状都很轻微,甚至有患儿症状缓解后长时间未再表现不适。然而令人意外的是,出现消化道症状的患儿异物个数均≥2个,且均出现了消化道穿孔,可见误服磁性异物不能根据临床症状的严重程度判断并发症的严重度,一旦出现症状一定警惕消化道穿孔的可能。另外,磁性异物的消化道症状轻微,可能因为多数磁性异物体积小、非锐性异物、穿孔用时长及穿孔后局部形成包裹而导致临床症状和体征不典型,容易延误病情。

磁性异物高发于年龄6岁以上儿童,应加强此类患儿的监管及监护人教育。磁性异物不同于其他异物,临床症状轻微,2个及以上排出概率小,一旦出现消化道症状,穿孔等并发症出现概率大,应紧急处理。随着内镜技术的提高,在内镜可触及的范围内进行内镜处理,可减少患儿的手术创伤、住院时间及医疗花费。