菊粉对不同时期2型糖尿病小鼠维生素D的影响

2021-07-06付文君李红梅于晶晶

李 珂,付文君,李红梅,于晶晶,王 浩

低度慢性炎症是2型糠尿病(T2DM)重要的发病机制之一。肠道微生态紊乱在糖尿病、肥胖等代谢性疾病的发生发展中起着关键作用[1]。25羟维生素[D(25(OH)D3]可抑制炎症因子表达,而乳酸菌的补充可通过调节肠道菌群增加循环中25(OH)D3水平[2-3]。膳食纤维菊粉(Inulin,INU)作为一种益生元,通过刺激肠道益生菌的定植,减少炎症反应,具有改善胰岛素抵抗、降低高血糖的作用[4]。本研究通过膳食纤维菊粉干预不同时期T2DM小鼠,观察各组小鼠25(OH)D3变化与肠道菌群、炎症因子的相关性,探讨在不同时期T2DM中肠道菌群与25(OH)D3的相互关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料:从北京大学医学部购买40只4周龄瘦素受体突变雌性小鼠(db/db)为2型糖尿病模型,饲养于宁夏医科大学动物中心。小鼠25(OH)D3ELISA试剂盒购自上海卡迈舒生物科技有限公司。膳食纤维菊粉购自河北省承德市丰宁平安高科实业有限公司。流式细胞仪为美国BD Bioscience公司的FACS Celesta。本研究通过了宁夏医科大学动物伦理委员会批准审核(2016-044)。

1.2 T2DM小鼠模型和给药:在宁夏医科大学动物中心将小鼠禁食不禁水6 h后按2 g/kg体重口服50%葡萄糖注射液,分别于0、30、60、120 min取小鼠尾静脉血测量血糖值。根据以往研究标准[5],设定空腹血糖<7.0 mmol/L或葡萄糖负荷后2 h血糖≥7.8 mmol/L并<11.1 mmol/L为糖尿病前期组(PDM组,20只),空腹血糖≥11.1 mmol/L为糖尿病期组(DM组,20只),再从PDM组和DM组分别随机取出10只作为菊粉干预糖尿病前期组(INU/PDM组)和菊粉干预糖尿病期组(INU/DM组)。菊粉干预组每日每只按5%(wt/wt)连续菊粉灌胃6周;模型对照组每日给予等量的生理盐水灌胃6周。

1.3 外周血浆制备:腹腔注射1%戊巴比妥钠注射液麻醉小鼠。采静脉血离心,取血浆备用。

1.3.1 外周血25(OH)D3浓度测定:制备细胞因子标准稀释液,首先分别在待测样品孔内先后加入样品稀释液和待测样品混匀并温育,洗涤空白孔和待测样品孔;其次,在每孔先后加入显色液A和B以显色,最后在每孔加入终止液终止上述反应。在宁夏医科大学基础学院实验室测定吸光度值,并算出对应的样品浓度。

1.3.2 外周血炎症因子检测:取先前制备的外周血,在实验室根据美国BD Bioscience公司的小鼠Th1/Th2/Th17细胞因子CBA检测试剂盒说明书使用FACS Celesta BD流式细胞仪检测IL-6、IL-10及TNF-a。使用 FCAP Array 软件分析数据。

1.3.3 血浆脂多糖LPS水平检测:取先前制备的血浆加入鲎变形细胞样裂解试剂孵育后,加入生色底物;最后加入冰醋酸溶液终止反应,测定吸光度值并计算LPS含量。

1.4 通过16S rRNA 测序分析各组肠道菌群:菊粉干预 6 周后,从每组中随机选择5只小鼠至新鲜的灭菌笼。分别收集每只小鼠的新鲜粪便并提取DNA,通过 PCR 扩增 V3、V4 区,进一步回收纯化 PCR产物,送公司建库并上机测序,利用生物信息学从门、属的水平上分析比较各组肠道菌群中发生变化的细菌。

2 结果

2.1 菊粉干预前后各组25(OH)D3水平的比较:与未干预PDM组及DM组相比,INU/PDM组及INU/DM组中25(OH)D3均升高,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组小鼠菊粉干预前后25(OH)D3水平的比较

2.2 相关性分析:菊粉干预不同时期T2DM 小鼠能够降低体内LPS及促炎因子水平,改善糖脂代谢异常;其中在属水平与未干预PDM组及DM组相比,菊粉干预INU/PDM组及INU/DM组增加了产短链脂肪酸(SCFAs)的拟杆菌相对丰度(P<0.05),同时降低了反刍螺菌_6的丰度(P<0.05)。与未干预PDM组相比,菊粉干预INU/PDM组的黏螺菌相对丰度降低(P<0.05);与未干预DM组相比,菊粉干预INU/DM组黏螺菌相对丰度变化则差异无统计学意义。

2.2.1 25(OH)D3与炎症指标的相关性:25(OH)D3分别与白介素IL-6、肿瘤坏死因子TNF-a 及LPS呈负相关性,与IL-10(D)呈正相关性,见表2。

表2 25(OH)D3与炎症指标的相关性

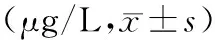

2.2.2 25(OH)D3与肠道菌群的相关性:25(OH)D3与产短链脂肪酸(SCFAs)的拟杆菌相对丰度呈正相关性,与黏螺菌和反刍螺菌_6的相对丰度呈负相关性,见图1-图3。

图1 25(OH)D3与拟杆菌相关分析 图2 25(OH)D3与黏螺菌相关性分析 图3 25(OH)D3与反刍螺菌-6相关性分析

3 讨论

25(OH)D3是维生素D在体内的主要存在形式。由人体皮肤经紫外线照射或从饮食中获得维生素D,并在肝脏中经羟基化作用转化为25(OH)D3,其含量可反映维生素D的水平。近年来许多研究除了强调维生素D在调节钙磷代谢、维持骨稳态方面的潜在重要作用外,还包括维生素D受体在大量非骨骼细胞如胰腺细胞中的表达。临床和动物实验研究发现,维生素D与其受体相结合触发抗炎反应,同时可通过抑制NF-κB信号通路减少IL-6及TNF-a等促炎因子的表达,从而起到保护胰岛β细胞的作用[6-8]。因此维生素D在糖尿病的发生发展中亦发挥着重要的作用,而这种作用可能与维生素D对胰岛细胞功能、胰岛素敏感性及全身炎症的影响有关[9]。

胰岛素分泌相对缺乏与胰岛素抵抗是T2DM的主要发病基础,而维生素 D 是维持正常胰岛素分泌所必需的物质,可改善胰岛素的分泌和敏感性,对糖尿病起到一定的防治作用[10]。国内外流行病学研究显示,糖尿病患者普遍存在维生素D偏低,且维生素D缺乏的人群更容易罹患糖尿病。维生素D的补充可增加胰岛素敏感性,对T2DM预后起着积极作用[11]。

大量研究发现,肠道菌群的动态平衡在糖尿病、肥胖等代谢性疾病的发生发展中起着显著的作用[12]。肠道菌群及其代谢产物通过肠道黏膜屏障对多种炎症或代谢过程产生影响。肠道菌群组成的改变,伴随着肠黏膜屏障破坏、通透性增加,革兰氏阴性致病菌产生的LPS(lipopolysaccharide) 转位入血,血液循环中LPS 浓度增加,并激活 Toll 样受体 4 信号通路而诱发一些炎症因子如IL-6、IL-17及TNF-α的释放,从而引起胰岛素抵抗、血糖异常,导致糖尿病及其并发症的发生。维生素D受体的表达能影响肠道菌群的组成及多样性[13]。同时,肠道菌群能够调节维生素D的代谢,包括增加25(OH)D3[14]。益生元的补充能够通过调节肠道菌群及其代谢产物影响骨的重塑,促进骨形成,并增加维生素D受体的表达和活性[2]。益生元在不被代谢的情况下亦对免疫系统产生影响。菊粉是一种重要的膳食纤维益生元,促进肠道有益菌的生长,在结肠中发酵生成短链脂肪酸(SCFAs,如醋酸盐、丁酸盐和丙酸盐),已被证明可有效治疗T2DM[4]。正如我们先前的研究发现[6],菊粉干预不同时期T2DM 小鼠可以通过促进短链脂肪酸SCFAs的拟杆菌的相对丰度来恢复肠道微生态失调。拟杆菌的相对丰度与 IL-6 和 TNF-α 呈负相关性,提示拟杆菌的增加可能增强菊粉的治疗效果。同时,与未干预糖尿病前期组(PDM)相比,菊粉干预INU/PDM组的黏螺菌相对丰度降低(P<0.05);与未干预DM组相比,菊粉干预INU/DM组黏螺菌相对丰度变化差异无统计学意义。菊粉干预INU/DM组中反刍螺菌_6的相对丰度显著降低,并且上述两种菌与 IL-6、TNF-α及 LPS 呈正相关性,进一步证明黏螺菌和反刍螺菌_6 可以促进炎症形成,而菊粉干预能减轻其促炎效果。

本研究通过对膳食纤维菊粉干预不同时期T2DM小鼠的25(OH)D3水平及其与炎症因子和肠道差异菌进行相关性分析,结果显示菊粉干预INU/PDM组及DM组与未干预组相比,25(OH)D3水平显著升高,差异有统计学意义(P<0.05)。同时,25(OH)D3与促炎因子IL-6、TNF-α及 LPS呈负相关性,与抗炎因子IL-10呈正相关性;并且25(OH)D3与产短链脂肪酸SCFAs的拟杆菌呈正相关性,与促炎黏螺菌和反刍螺菌_6呈负相关性,差异均有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,膳食纤维菊粉的补充可能通过调节肠道菌群组成改善不同时期尤其在糖尿病前期T2DM小鼠25(OH)D3水平;维生素D水平的升高能改善胰岛素敏感性,减轻系统炎症反应,有助于延缓T2DM的发生发展,对减少T2DM及其并发症有一定的临床意义。