明长城宁夏镇军事聚落分布与选址研究

2021-07-02段诗乐林箐

段诗乐 林箐

为对抗北元,稳固北境边防,明朝(1368—1644年)在东起辽宁虎山、西至甘肃嘉峪关一线修筑了数千公里的长城,沿线建置九大军镇,称“九边”。“九边”下广设卫所,修筑大量军事聚落,实现以守为攻的战略部署。军事聚落区别于以血缘为纽带、自发形成的传统农业聚落,是以防御为主、兼具居住和生产功能的人类聚居地[1]。明长城军事聚落在明朝特殊的军事制度下由国家统一设置,具有特定的相似的层级、形制和构成要素等,对此,天津大学张玉坤团队已做了相当深入的研究[2-5];另一方面,各军镇的自然环境与布防策略有所差异,这导致军事聚落的分布和选址具有明显的地域性,以西北四镇最为突出,有必要进行深入探讨,现有研究集中在西北四镇的长城防御空间及其军事聚落形制的探究上[6-8],在聚落分布与选址方面多为个例分析[9],缺少军镇尺度上的研究。

宁夏镇属西北四镇之一(其余三镇为榆林镇、固原镇和甘肃镇),所辖范围大致相当于今宁夏回族自治区中北部地区,东起盐池县、西至中卫市、南抵吴忠市红寺堡区,北至今宁夏北界。西北四镇以宁夏镇的位置最为险要,它深入漠北,“山河之表腋背皆为虏巢”[10],为“关中之屏蔽,河陇之禁喉”[11]。终明一代,宁夏镇的长城、烽墩等防御工事的修筑从未停止,军事聚落更是相当密集。受军事制度与屯田经济的影响,宁夏镇军事聚落的分布和选址与防御策略、自然环境密切相关,在九大军镇中独具特色。

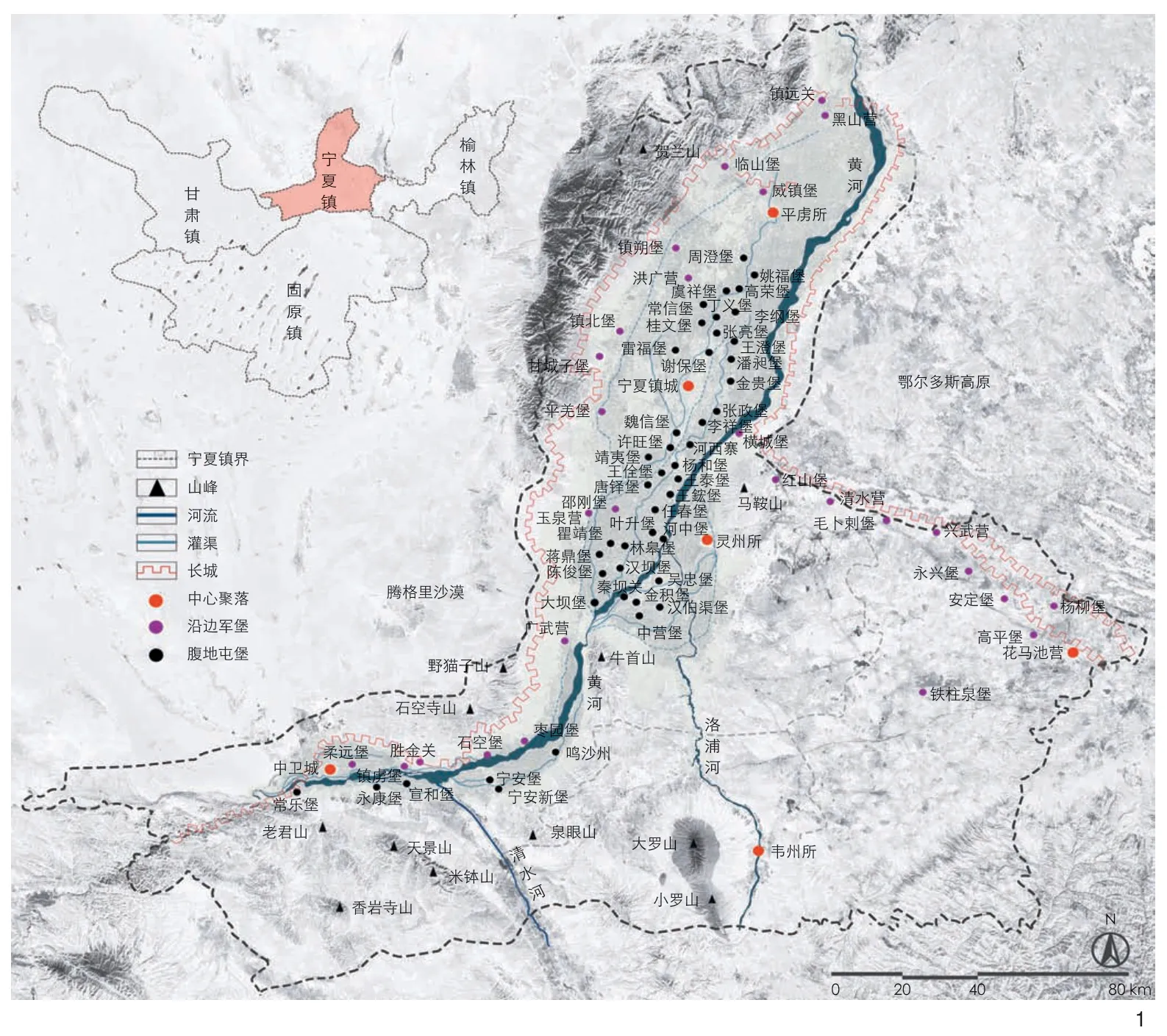

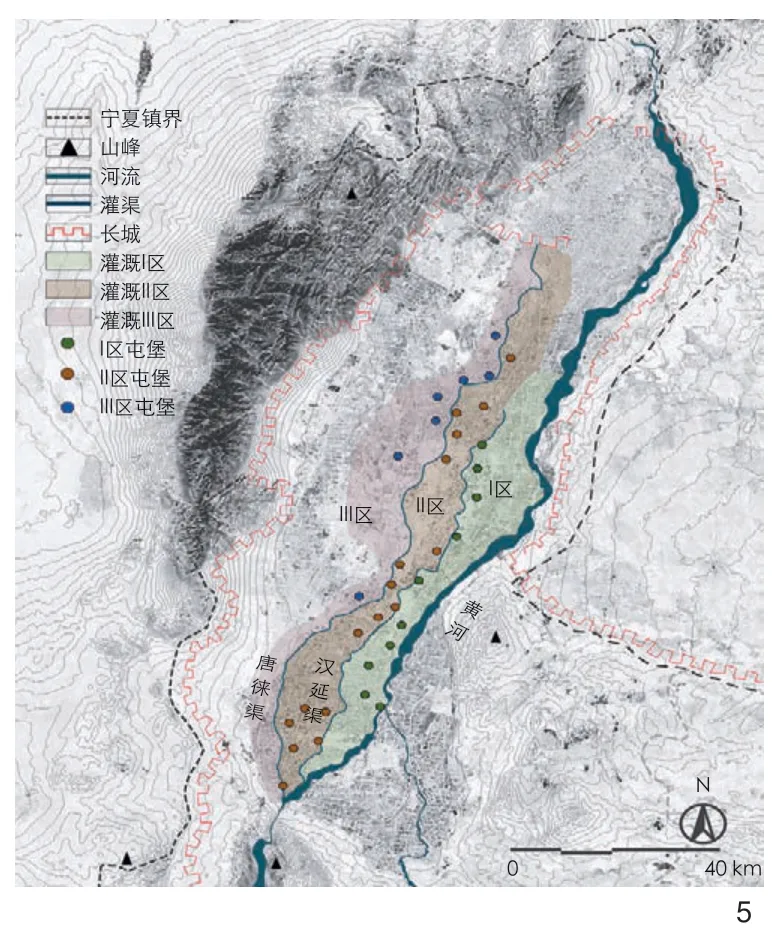

本研究以宁夏镇为例,从军镇和聚落2个尺度入手,采用史料分析法与实地踏勘法为基础、图解分析法辅助的综合研究法,探讨自然环境与军事制度影响下的西北军事聚落的分布规律与选址特征。研究所需聚落信息主要取自明嘉靖《宁夏新志》[12]、宁夏地区的现代地名志[13-15]、《中国历史地图集》(第七册)[16]、《中国文物地图集 宁夏回族自治区分册》[17]和《中国长城志 边镇 堡寨 关隘》[18],剔除重复记载,并实地踏勘现存聚落遗址,最终收集78处军事聚落的位置信息和部分聚落的选址环境信息;绘制明长城宁夏镇军事聚落分布图(图1)及相关选址分析图,据此对其分布与选址展开研究,以推动明长城军事聚落的保护和地区人居环境的发展。

图1 明长城宁夏镇军事聚落分布[12-18]Distribution of military settlements of the Ming Great Wall in Ningxia Military Town[12-18]

1 明代宁夏镇建置背景与军事聚落

1.1 自然环境与军事制度

宁夏镇西倚贺兰山,东接黄土高原,黄河自西南—东北向穿行而过,冲积形成肥沃的宁夏平原,镇西南部为牛首山丘陵和卫宁北山丘陵,东部则属干旱的陶灵盐台地,军镇东西两侧还为腾格里沙漠与毛乌素沙漠所环绕。可见,宁夏镇地形多样,包含山地、平原、丘陵、台地和沙漠5种地貌类型。复杂的地理形胜,使宁夏镇军事聚落的修筑合乎“因地形,用险置塞”的策略,形成易守难攻的局面。

在军镇范围内,宁夏镇主要实行都司卫所制与总兵镇守制并置的军事制度[19]。都司卫所制是明朝的一项基本军事制度,一般在军事的重要位置设卫,次要位置设所[3]。都司作为地方最高军事机构,统领一地区若干卫所,直属中央管辖。宁夏镇是军管型防区,不设府州而只设卫所,全镇以军政合一的实土卫所处理军务,兼理地方行政与屯田事务[20]。总兵镇守制起源于都司卫所制,始于明初,成熟于明嘉靖时期(1507—1567年)[19]。西北四镇中,宁夏镇最早设立该制,至迟在建文四年(1402年)已有总兵镇守。总兵为一镇最高军事长官,具有节制都司卫所的权力;而与都司卫所制相较,总兵镇守制在统兵作战方面更具优势。至明嘉靖时期,这2种制度趋于融合[7],而宁夏镇军事聚落的分级与特殊布局模式就是最为直观的反映。

1.2 军事聚落的层级与分类

在双重军事制度的制约下,宁夏镇的军事聚落呈现一定的层级体系。在都司卫所制下的屯兵城方面,宁夏镇下设7卫,共辖35千户所,其中宁夏卫、前卫、左屯卫、中屯卫和右屯卫5卫驻宁夏镇城,中卫和后卫各驻中卫城与花马池营城,各卫所辖若干堡城,构成“卫城—所城—堡城”的聚落层级。在总兵镇守制下的战守城方面,宁夏镇设镇城1座,下辖5路分守,不设独立路城,西路、东路分驻中卫城、花马池营城,北路、中路驻平虏所城与灵州所城,南路则以邵刚堡城作驻地;各路辖若干城堡,共同负责分路防区的战斗,在防御空间上构成“镇城—路城—堡城”的层级结构。综上,宁夏镇形成了以宁夏镇城为中心、中卫城和花马池营城为次中心的多核结构空间,聚落体系分为“镇城—卫城—所城—堡城”4个层级。

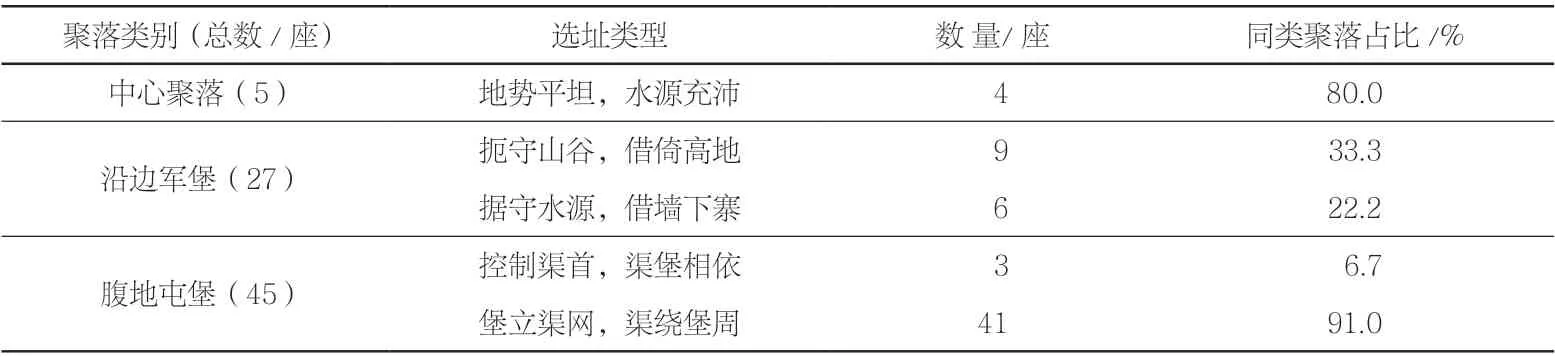

根据军事功能与战略位置,聚落分3类(图1)。第1类:中心聚落,共6座,包含镇、卫、所城,内驻高级军官,大多分布在军事战略的中心位置,一般兼具军事、行政、居住、商贸等多种功能,城池面积较大,选址在地势平缓、远离前线、靠近水源的区域。第2类:沿边军堡,分布在军镇极冲之地,靠近长城,主要有27座,以西路、东路和北路防区内的数量为最多,通常凭借多样的地形环境而构筑,军事安全是其选址的主导因素。第3类:腹地屯堡,分布在军镇次冲地带,稍距前线,以屯田生产为主,嘉靖时期主要有45座[12],大多分布在宁夏平原一带,环境安全是其选址的主导因素。

军堡与屯堡同属堡城级别,兼具守边与屯田任务,但因存在组织结构上的差异,在功能侧重上也有所不同。军堡管理长城与烽墩,负责剿灭敌犯,更偏向于总兵镇守制下设的聚落。而屯堡则专为保护屯田而设[21],在“三守城,七屯田”[22]的政策下,负责屯田生产,因而屯堡属都司卫所制下设的聚落,具有地方行政单位的性质。两者的功能差异反映在聚落的布局和选址上。

2 宁夏镇军事聚落分布规律

宁夏镇的军事聚落广泛分布于宁夏平原以及长城、黄河和交通要道沿线,其分布受军事战略和屯田经济的影响,其中,军事战略为主导因素,决定了各级军事聚落的横、纵向分布规律;而屯田经济主要对屯堡的分布产生较大影响。

2.1 军事战略主导下的聚落分布规律

宁夏镇向西北突出,三面受敌,长城呈“几”字形拱卫在军镇的西、北、东三面,因而,军镇布防十分集中。为应对三面战守,宁夏镇形成特殊的圈层防御空间。镇城位于军镇中部偏北的位置,深居平原内部,5路防区拱卫其外,每路所辖堡城又拱卫于卫所城周围。在体系分明的军事制度和层层拱卫的区域防御策略影响下,聚落呈现横向分路、纵向分层的分布特点。

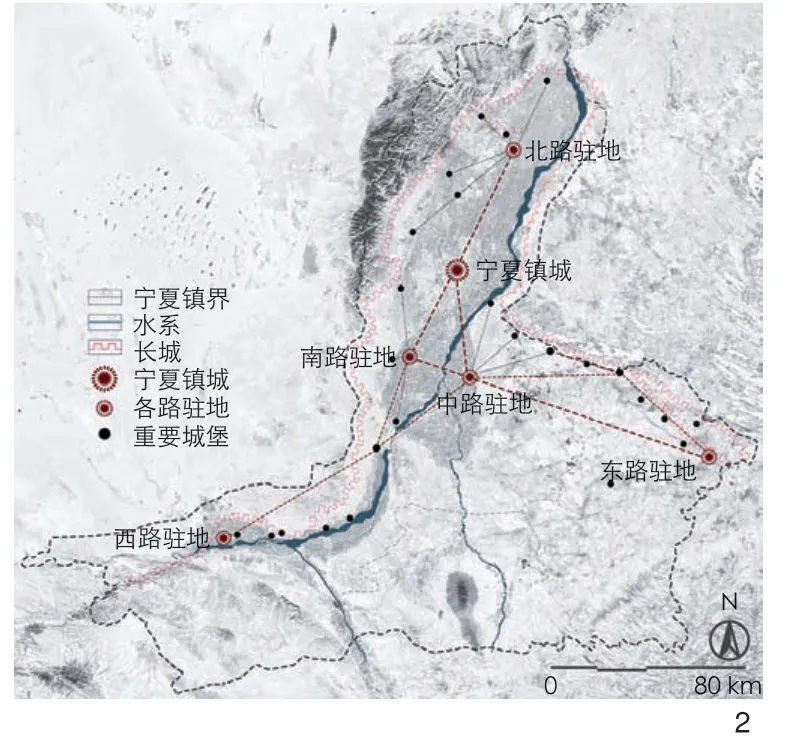

在横向分路方面,各路分守一段长城,一般辖数座至十数座堡城。西北2路分守西段和北段长城,南路负责宁夏平原南部的防御,同时接应西路的军事任务,东路负责东部防区战守,中路主要守卫宁夏平原河东灌区,同时配合东路战守需求,进行联合作战(图2)。其中,东西2路是战争频发的区域,布防十分严密,军堡设立基本遵照“三十里设一堡”的布防规律,分布密度在“九边”中也属于较高水平;而北长城一带战事较少,贺兰山沿线则凭倚山险,这2个地区的军堡距离长城稍远且数量少,分布密度也大大降低了。

图2 宁夏镇分路防区结构Structure of branch defense areas in Ningxia Military Town

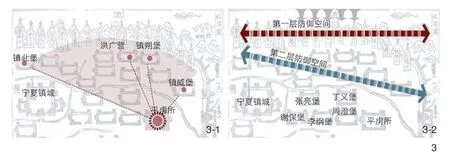

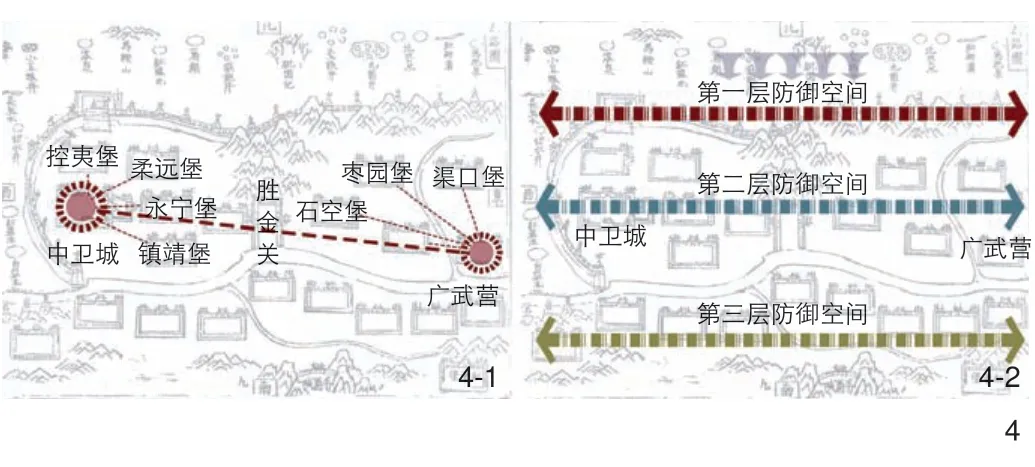

在纵向分层方面,整体而言,聚落由平原中心向长城沿边扩散,聚落层级明确,越到边缘,聚落的等级越低、数量越多、分布密度也越高,总体呈多中心的圈层结构。5路防区均呈带状,与长城的分段守备需求吻合,各路防区内的聚落分布也具有相当明显的层级性,并组合形成多层级防御空间。根据各路驻地在防区中的位置,可将聚落分布形态分为2类。第1类,放射型(图3-1),如南北两路,驻地设在防区中心,各堡城以驻地为中心,整体向西侧的贺兰山和长城一侧偏移,组成扇形空间,拱卫于敌犯一侧,驻地对各堡统领性很强。其防御空间可分为2层(图3-2):第一层防御空间由贺兰山、长城及其附属的关隘和烽墩构筑而成;第二层防御空间由长城内侧的军堡组成,各堡扼守山口、水路与重要的交通要道。第2类,天平型(图4-1),以东西2路最为典型,守备驻防区花马池营城和中卫城,便于从端头遏制蒙古势力入侵,并及时向沿线堡城传递军情;但因防区战线较长、沿线堡城众多,又在防区另一端的兴武营城与广武营城中分驻游击将军,与驻地形成首尾呼应之势,联防协守[9]。东西2路战争频繁,其防御空间的层次稍多,以西路防区为例,其防御空间大致可分3层(图4-2):第一层借助长城及其附属防御工事,阻挡敌人南下;第二层由长城沿线的12座城堡构成,从中卫城至广武营,至西向东依次展开,当敌人冲破首层防线后,由临近的1~2座城堡派兵负责截杀,其余各堡视具体情况协同作战;第三层为黄河天堑及南岸的10座屯堡,屯堡地处河谷平原腹地,堡内驻军平日屯田耕种,战时则配合军堡作战。

图3 北路防守结构与防御空间层级Northern line defense structure and defense space hierarchy3-1 北路防守结构Northern line defense structure3-2 北路防御空间层级Northern line defense space hierarchy

图4 西路防守结构与防御空间层级Western line defense structure and defense space hierarchy4-1 西路防守结构Western line defense structure4-2 西路防御空间层级Western line defense space hierarchy

2.2 屯田经济影响下的屯堡分布规律

为供给军需,“九边”地区大力发展屯田,宁夏镇在屯田上占据优势。汉唐时期,宁夏平原就已修筑了发达的引黄灌溉工程,历经西夏(1038—1227年)、元(1271—1368年)不间断整修,至明代,仍有唐徕、汉延、汉伯、秦家、蜘蛛、七星等10余条主要的古干渠发挥着良好的灌溉效益;在此基础上,明朝大力疏浚旧渠,并在卫宁灌区新开小干渠,保证宁夏镇屯田旱涝无虞,形成“天下积谷屯田宁夏最多”[23]的局面。

卫所是管理屯田的主要机构,下辖的大量屯堡则是屯田的基层管理单位。永乐二年(1404年),朱棣敕令宁夏总兵何福在平原腹地修筑屯堡:“宁夏多屯所,虏卒至恐各屯先受掠,可于四五屯内择一屯有水草者,四围浚濠,广丈五尺,深如广之半……旁近四五屯辎重粮草,皆集于此。”[24]由此可知:1)屯所是屯田的最小单位,隶属于屯堡,屯堡是设立在4~5个屯所中的总屯,规模更大、防御性也较强;2)屯堡是宁夏镇的屯粮单元,其选址看中水源、耕地等环境要素,也靠近便于运输粮草的交通道路。屯堡作为军镇储粮、躲避敌犯的重要空间,服务于临近若干屯所,因而各堡处于屯所群中心,近乎等距地分布在平原之上。

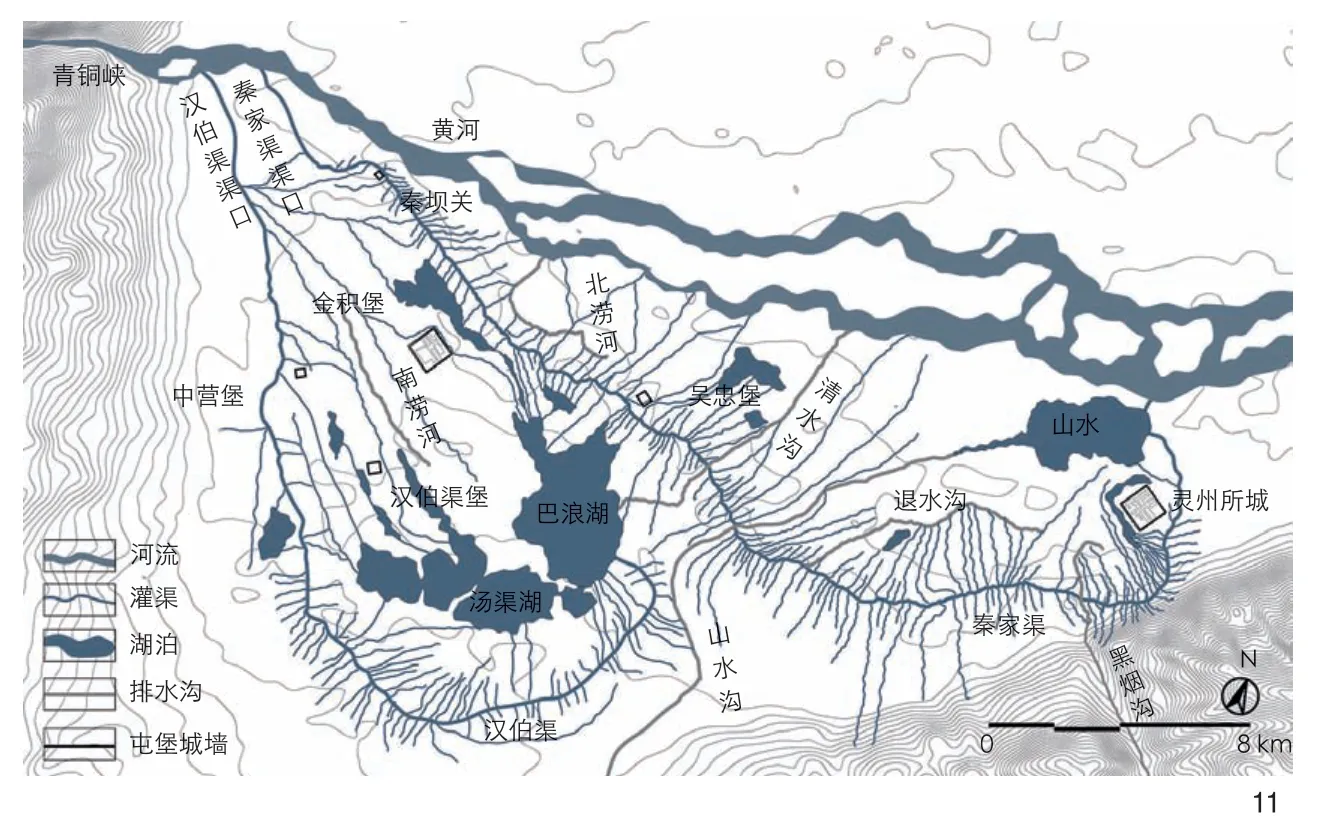

屯田生产对水源的要求很高,因而黄河及灌渠对屯堡分布的制约也是显而易见的。据明嘉靖《宁夏新志》[12]记载,宁夏7卫,除后卫无屯田外,其余6卫所辖屯堡大多集中在引黄灌溉非常发达的河东、河西和卫宁三大灌区内。其中,宁、左、右、前4卫所辖屯堡全部位于河西灌区,数量之多,占到宁夏镇屯堡总数的80%以上。唐徕、汉延2渠支撑了河西灌区的屯田开发,2渠自青铜峡峡口处引水,向北穿过银川平原,溉4卫之田。黄河与两干渠将河西地区划分为3个狭长的带状区域,屯堡集中地分布在这3个区域内(图5)。具体分布规律为:1)屯堡沿黄河和干渠朝南北方向延伸,相邻两屯堡间隔3~5 km;2)II区共有17座屯堡,占河西屯堡半数以上,屯堡分布靠近两侧灌渠,由此可见,两渠相夹之地是屯堡的最优选址地;3)I区屯堡靠近汉延渠而与黄河相离相依,以防“临河而崩于水”;4)III区屯堡数量最少,因为此区靠近山体,地势较高,引水溉田不易。

图5 宁夏镇河西灌区屯堡分布Distribution of military outposts in Hexi irrigated area of Ningxia Military Town

总之,屯堡大多分布在近水源而远水患的平原腹地,大部分沿干渠、大型支渠的两侧次第分布,屯堡分布密度与渠网密度和规模有关:银川平原中南部位于灌区上游且渠道密集,是平原上屯堡分布密度最高的区域,达13个/1 000 km2;卫宁平原屯堡密度次之,为11.2个/1 000 km2;平原北部平罗一带处灌渠下游,渠网稀疏、灌溉效益较低,故垦荒面积小,屯堡的密度相对较低。

3 宁夏镇军事聚落选址类型与特征

安全因素是军事聚落选址的首因,包含2个层面:生态安全和军事安全。前者指地形、水源、耕地等自然环境和资源能够支撑聚落生存;后者指影响军事防御的要素,包括长城位置、城堡间距及布防策略等。宁夏镇各类军事聚落的选址是在综合了这2层安全因素后所作出的权衡性选择,根据聚落类型,各有侧重。

3.1 中心聚落(镇、卫、所城)选址特征

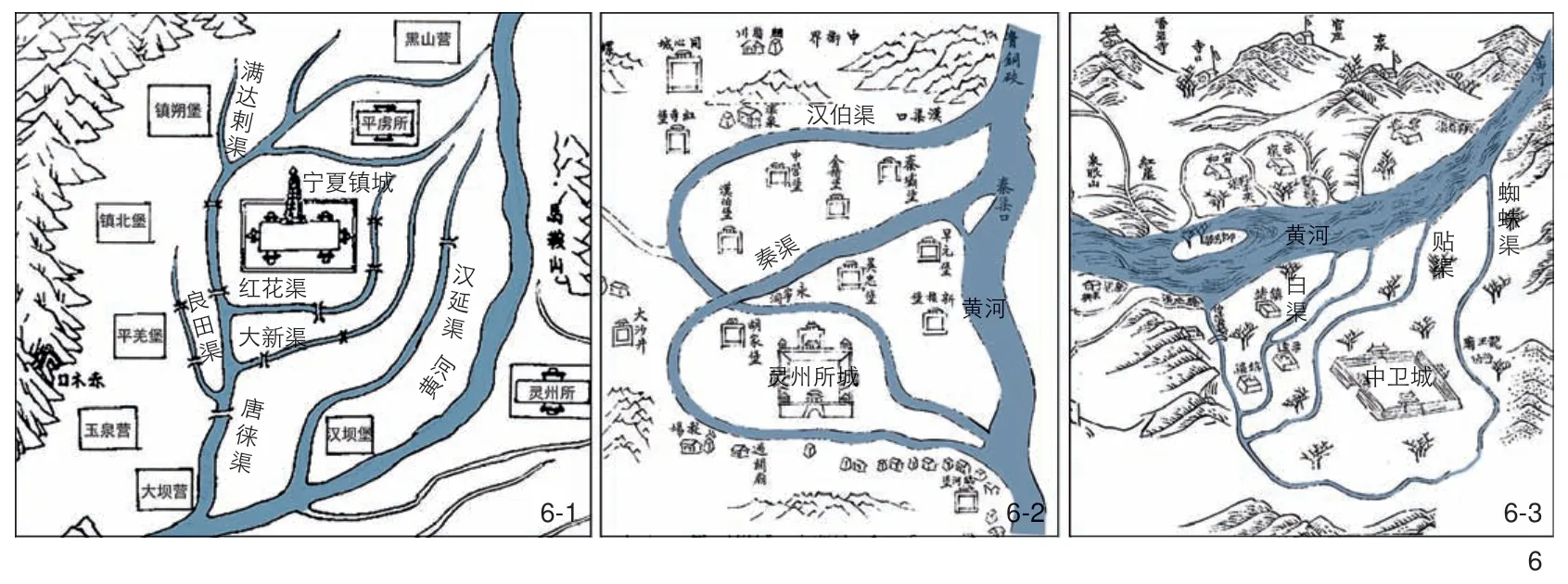

在军事防御层面,镇、卫、所城3级聚落属于战守指挥中心,多数位于远离长城的平原内部。另外,中心聚落驻军较多,对土地、水源等生存资源的需求量很大,因而大多选址在地势平坦开阔、水源条件良好的灌区内部,中心聚落通常为几条干渠所环绕,呈现“水抱城”格局(图6)。中心聚落的选址,兼顾了军镇布防与自然条件。

图6 中心聚落“水抱城”格局[25-27]The “water embracing city” pattern of central settlements[25-27]6-1 宁夏镇城与灌渠关系The relationship between Ningxia Military Town and irrigation canals6-2 灵州所城与灌渠关系The relationship between Lingzhou Town and irrigation canals6-3 中卫城与灌渠关系The relationship between Zhongwei Town and irrigation canals

中心聚落的选址也受到传统山水营城思想的影响。以中卫城为例,中卫城位于开阔平坦的卫宁平原上,背靠连绵的北山,以照壁山为坐山,北山山势向西延伸至沙山,向东至胜金关山,山脉三面围合,黄河自城南部而过,使气流动并停留于此,结穴为藏风纳气、负阴抱阳的“明堂”;长城也由西南蜿蜒至东南,与北山山势互为补辅,形成以中卫城为中心的内向型空间。另外,中卫城布局也讲求对周围群山的因借:中卫城东西主轴线与沙山—胜金关山连线基本平行;南北轴线则过黄河向南延伸,穿过老君山—天景山两山对峙的“天阙”,直指香山山脉的最高峰香岩寺山,构成“两山夹朝山”的稳定构图(图7)。

图7 中卫城山水形胜The mountains-and-rivers advantages of Zhongwei Town

3.2 沿边军堡选址类型与特征

传统的“因山设险、以河为塞”和“进可攻退可守”的军事防御思想在宁夏镇军堡的选址中得到充分印证,军堡选址以发挥军事防御功能为主导,与地形、交通、水源和长城的关系相当密切,具体可分为扼守川谷、借倚高地和据守水源、借墙下寨2类来讨论。

3.2.1 扼守川谷,借倚高地

宁夏镇西北部长城多修筑在贺兰山一线和靠近黄河的交通要冲,西长城以三关口为界,三关口以北,山势险要,多利用陡峭山体形成山险墙[28];三关口以南,山势趋于平缓,以人工夯筑墙体为主。纵观宁夏镇西北部的防御重点,除中卫一带外,尤以贺兰山中大小几十个山口为重中之重,其中,胜金关口、赤木口、大武口、镇远关口是4个极易通人骑的大山口,明朝在这些山口处修筑多重边墙,设立关城、烽墩,修筑军堡,军事布防极尽严密,以保护腹地卫所安全。

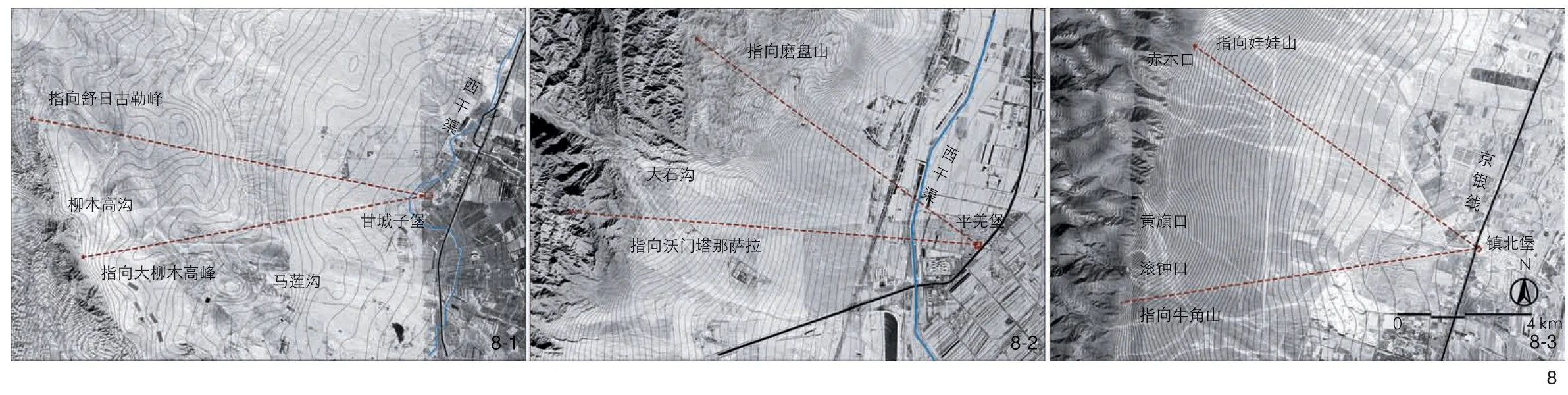

因而,西北部长城军堡以扼守山谷、控制陆地交通要道为首要目标,一般选址在贺兰山东麓向冲积平原过渡的平坦高亢区域内,避开山洪沟,近者与山体相距10 km以内,通常与沟谷两侧山体上的墩台形成掎角之势,呈现“两山夹一堡”的布局。如此选址不仅能在第一时间内出兵截杀由山口入侵的敌犯,还能与山体、边墙、墩台等构成步步为营的多层次防御空间,有利于完全控制山口。靠近贺兰山的甘城子堡、平羌堡、镇北堡的选址都属于扼守川谷类型(图8)。

图8 西部军堡选址与山口关系The relationship between site location of western military forts and mountain passes8-1 甘城子堡选址与山口关系The relationship between site location of Ganchengzi Fortress and mountain passes8-2 平羌堡选址与山口关系The relationship between site location of Pingqiang Fortress and mountain passes8-3 镇北堡选址与山口关系The relationship between site location of Zhenbei Fortress and mountain passes

卫宁平原一带山势趋缓,地形平坦,在无山险可守地带,军堡会尽可能地占据高地,胜金关城就是典型一例。胜金关城位于中卫城东30 km处的黑山嘴山顶,黑山嘴“若怒犀奔饮于河”[27],直插黄河之中,河山紧密相依,致使通往中卫的道路非常狭窄。一旦占据黑山嘴便可控制整条要道的咽喉,也对中卫城乃至河西走廊的防御起到关键作用。胜金关城正是选址在黑山嘴高地,“傍山临河,路通一线”[27],居高临下地控制水陆交通要塞和整个平原,并能观察形势,及时传递军情。而位于河谷低平地带的军堡,一般靠近山脚,以求背缓山而面阔水,有力控制陆路交通,如石空堡、枣园堡等。

3.2.2 据守水源,借墙下寨

宁夏镇东部台地区,水源稀缺,明正统前非战略要地,只设墩堡稍加防御。正统以来,蒙古鞑袒部占据河套,多次由宁夏东部长驱直入。为加强东线防御、避免宁夏镇腹背受敌,自正统至嘉靖时期,3次修堡、2次筑墙,最终形成2道边墙、8座城堡和数座烽墩共同构成的东部防御体系。东部的军堡位于平漫开敞之地,不能效仿西路、北路军堡倚险扼塞,转而切地区自然环境之要害,采取扼守水源、借墙下寨的选址方式,增强了东部防区战守能力。

荒漠草滩中,水无疑是最重要的战略物资之一。如能在水源处设堡,不仅可保证驻军生存,更能切断鞑袒部的水源补给,达成“使虏绝饮,不战自疲”[12]的目的。兴武营城和铁柱泉堡的选址正是如此。兴武营城设于鞑袒南下之路的一处梁间低洼地上,城周边有蛤蟆湖等季节性湖泊,驻军还在城南凿出马踏井,井水可自溢而出[29],足见地下水充足,丰富的水源不仅满足了城内人居用水需求,也为修筑城壕提供了便利的引水条件。铁柱泉堡为守泉而筑,更突显其据守水源的选址特征。如今的铁柱泉堡处于流沙中,土地盐泽化严重,不见半点水源;但明代此处却有“水涌甘冽,是为铁柱泉”[12],“(泉)周广百余步,套虏每至,必饮马驻牧,数日而后出,诚要害至切之地也”[30],于是在嘉靖十五年(1536年)筑堡卫泉,堡城“逾月而就,遂成巨防”[12],切断了鞑袒骑兵的重要补水途径,也使“堡四周肥沃土地尽耕,孳牧遍野”[30]。

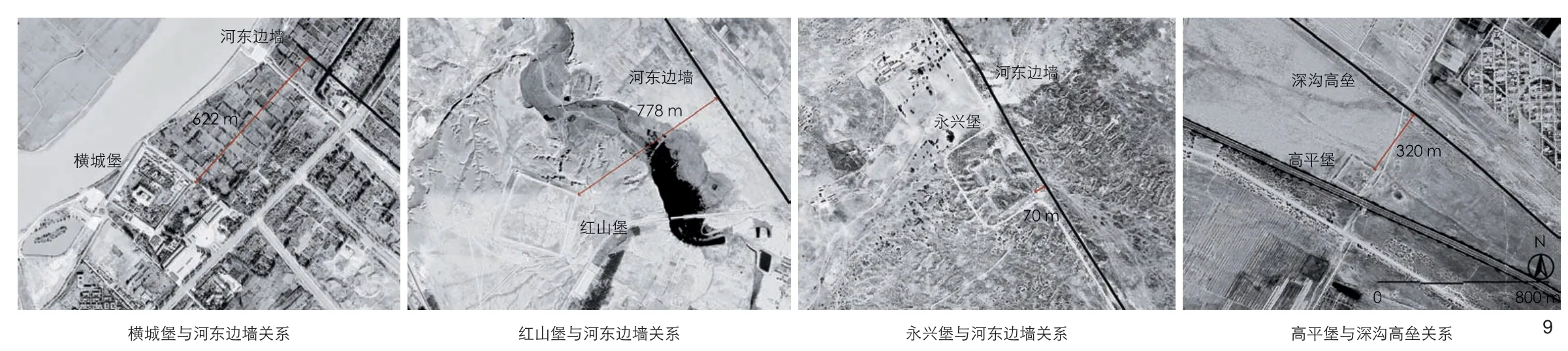

成化十年(1474年),河东边墙首次建成,嘉靖十年(1531年),旧边墙以南又筑成一道“深沟高垒”[12]。每道边墙筑成后,都会再新建若干军堡,军堡布点基本遵循“三十里设一堡”的布防要求,但在具体选址上各有侧重。不少军堡选址于距边墙十几米至几百米不等的位置,并与边墙、烽墩守望相协,关系极为密切,堡与墙的关联度远远超过了军镇西、北部的军堡,其中,横城堡、红山堡、永兴堡和高平堡都属依墙下寨的选址类型(图9)。这与东部的作战环境有关:第一,宁夏东部地势平坦,无险可守,依墙下寨或堡墙相护能及时应战,提升军事防御能力;第二,东部处于荒漠草原地带,在粮食供给方面,不能与灌溉农业发达的平原腹地相较,为避免多次远距离运输,需在边墙附近筑堡储粮。

图9 东部军堡与边墙位置关系The relationship between eastern military forts and the Ming Great Wall

3.3 腹地屯堡选址类型与特征

腹地屯堡的分布主要受到灌渠的影响,根据屯堡在灌区中所处的位置,可分为渠首屯堡和平原灌区屯堡2类。

3.3.1 控制渠首,渠堡相依

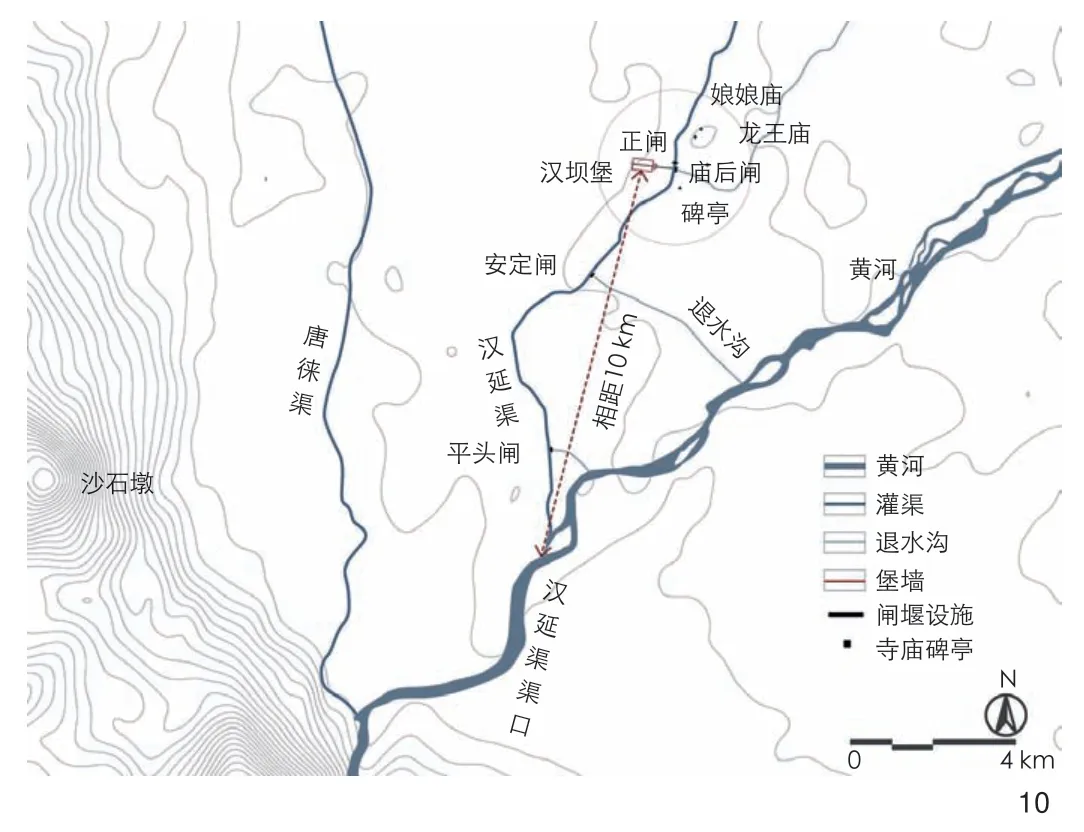

宁夏镇引灌采用多首级渠首,各干渠渠首各自独立,一般避开山洪沟,在地质坚硬、河岸不易被冲毁的黑山峡和青铜峡一带顺黄河流向次第设置。渠首工程包含多种引水、进水和退水的构筑物,渠首运行是否良好决定了人工渠网的灌溉效益。为保护渠首工程并管理干渠闸坝启闭,通常在渠首进水正闸附近设立一座屯堡,如位于唐徕渠、汉延渠、秦渠附近的大坝堡、汉坝堡、秦坝关等。渠首屯堡位于整条灌渠的最上游,靠近山麓地段,一般距离渠口10 km左右,紧邻渠道正闸,以便牢固掌控灌溉水资源,保证中下游的屯田生产;同时控制水路关隘,达成军事防御目的。此外,以渠首屯堡为中心,附近常修建龙王庙、河神庙,并设立与该渠修缮事宜相关的碑亭等,形成地区的水利祭祀与文化中心(图10)。

图10 汉坝堡选址与汉延渠渠首关系[10,31]The relationship between site location of Hanba Fortress and Hanyan canal head[10,31]

3.3.2 堡立渠网,渠绕堡周

平原灌区屯堡散落在横纵交织的灌溉渠网之中,一座屯堡常为一至多条灌渠所环绕。卫宁平原用地紧窄,屯堡多靠近黄河;干渠布线大致平行于等高线,沿山脚顺黄河次第开口,其数量多且规模小,一渠常溉一屯之田,屯堡靠近干渠近河一侧,如宣和堡、宁安堡、鸣沙洲等。银吴平原较开阔,明时尤以平原南部渠网最为密集,干渠一般垂直于等高线,顺地势自流灌溉,次级渠系十分庞大,支渠尾部和渠间洼地常潴水为湖,形成渠湖相连的灌溉水网,屯堡散布其间,多从支渠、斗渠中取水(图11),还常引支渠环城以壕。围绕在屯堡周边的渠网不仅能够解决聚落的生产生活用水,还在地势低平、无险可守的平原内部充当防御工事,一座屯堡与相邻各堡常守望相助,组成灌区屯堡群,共同抵御敌犯。

图11 河东灌区屯堡选址与灌渠关系[12,32]The relationship between site location of military outpost in Hedong irrigated area and irrigation canals[12,32]

4 结语

通过上述研究,得到如下结论。1)宁夏镇军事聚落兼具防御与屯田功能,根据所处防御位置可分为中心聚落、沿边军堡与腹地屯堡3类。2)宁夏镇军事聚落的分布主要受军镇防御策略的影响,呈现多中心、圈层结构,具有横向分路分布、纵向分层分布的特点。腹地屯堡集中分布三大灌区内,沿干、支渠的两侧纵向延伸,分布密度与渠系密度、规模相关。3)宁夏镇军事聚落的选址以军事安全与生态安全为主导,与地形地貌有关,根据聚落类型分3类讨论:①中心聚落的选址与中原城市选址要求接近,主要考虑军事防御、环境宜居性以及山水因借关系等;②沿边军堡的选址与山、水、交通和长城发生密切关系,或扼守山口、水路与交通要道,或据守水源、凭倚长城;③腹地屯堡的选址以控制战略水源、促进屯田生产为目标,选址受灌渠的影响。各类聚落选址类型、数量及在同类型聚落中的占比统计于表1中。

表1 宁夏镇军事聚落选址类型及数量统计Tab. 1 Site selection types and quantity statistics of military settlements in Ningxia Military Town

明代以后,随着军事政策的变更与地区的发展,军镇卫所功能逐渐行政化。原来的镇、卫、所城大多发展成为宁夏中北部的主要城市。腹地屯堡逐渐演变为平原上的主要乡镇、村落等,吴忠堡更利用其区位优势,发挥水旱码头的重要作用,发展为宁夏第二大城市吴忠市。而沿边军堡由于靠近山体、荒漠,缺少耕地和水源,在长期人居发展中渐遭废弃,有些仅余残墙;也有的被良好地保存下来用作影视、旅游的产业共建基地,如镇北堡、横城堡等,这对东长城及沿边军堡的保护与发展具有借鉴意义,未来可开发东长城遗址公园、规划观光路线,并将保存良好的军堡作为景观与科普节点,纳入明长城一体保护范畴。

宁夏镇明长城军事聚落的分布深刻地影响了宁夏中北部近现代城镇格局。今宁夏中北部城镇群与明代四级军事聚落保持高度一致性,市县的行政区划与宁夏7卫的范围基本吻合。以银川为中心,中卫、吴忠、石嘴山作为次中心的城市群关系和拱卫宁夏镇城的五路防区结构基本一致;以城市为中心、城乡协同发展的态势与明代军事聚落的组织和分工模式非常相似。此外,屯堡的分布与选址具有深远意义,这是宁夏平原乡居环境的首次大规模营建与探索,其分布密度深刻反映了地区土壤的承载力、灌溉水网的营建水平等,也确立了城守渠首、城依干渠的选址模式,为城镇的永续发展奠定了基础。

图表来源(Sources of Table and Figures):

文中图表均由作者绘制,其中图1由作者根据参考文献[12-18]绘制;图1、2、5、7~9底图截取自google earth地图(2016年);图3、4底图截取自参考文献[10]卷首;图6改绘自参考文献[25-27];图10由作者根据参考文献[10, 31]绘制;图11由作者根据参考文献[12, 32]绘制。