“十四五”时期高职院校专业设置与发展探究

2021-06-30杨璐邓华

杨璐 邓华

[摘要]高职教育作为与经济社会发展联系最为密切的教育类型,要实现专业设置与产业需求对接。面对“十三五”时期高职院校专业设置与发展的实然困境,“十四五”时期高职院校应从增量优化、存量调整、构建数据“探测—分析—共享”平台、打好扩招工作“组合拳”等方面着手进行专业设置,提高人才培养质量。

[关键词]“十四五”时期;高职院校;专业设置;专业发展

[作者简介]杨璐(1990- ),女,山东聊城人,重庆青年职业技术学院,讲师,硕士;邓华(1977- ),男,重庆人,重庆青年职业技术学院,副教授,博士。(重庆 400712)

[基金项目]本文系重庆市2020年人文社会科学一般项目“高职扩招背景下面向社会生源的混合式教学改革研究”(项目编号:20SKGH344)和重庆青年职业技术学院2018年重大科研项目“重庆高质量发展与建设现代化经济体系对职业教育的影响与需求”(项目编号:CQY2018GGFZZD06)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G717[文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2021)10-0060-04

编制和实施国民经济和社会发展五年规划,是我们党治国理政的重要方式。在“十三五”时期决胜全面建成小康社会的重要阶段,职业教育得到了长足发展。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。面对新的历史发展机遇,高职院校只有科学设置专业,才能办出“特色专业”“龙头专业”,从而实现健康可持续发展。

一、“十三五”时期高职院校专业设置与发展的实然困境

“十三五”时期,随着人工智能技术的不断发展,高职院校新兴专业呈现强力发展趋势,然而由于新兴专业布局缺乏市场导向机制,导致出现人才培养目标不清晰、忽视职业道德教育和职业精神培养等问题。同时,高职院校在进行专业设置时前瞻性弱,缺乏对产业发展的科学把握与思考,专业设置趋同化现象严重,导致院校逐渐失去学科优势和办学特色,培养出来的人才无法满足社会需求。

职业教育是一种“缺什么学什么、缺什么补什么”的教育,是人力资源开发最直接、最快速、最有效的手段。扩大高等职业教育规模是推进我国建设人力资源强国的需要。扩招背景下,面对生源激增,许多高职院校教学资源配置出现暂时短缺,办学陷入困境。同时,高职生源结构也更为复杂化,除了应届中职、普通高中毕业生,退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民四类人员也被纳入招生范围。在实现“规模扩张”的同时,高职院校人才培养实难做到“标准不降”。

二、“十四五”时期高职院校专业设置与发展的应然格局

“十四五”时期产业发展趋势,成为高职教育专业布局、高职院校专业设置的依据与参考。“增强职业技术教育适应性,深化职普融通、产教融合、校企合作,探索中国特色学徒制,大力培养技术技能人才”成为“十四五”时期职业教育发展的主线。由此,“十四五”时期高职专业发展应从系统优化、规模整合、资源配置等方面着手,沿着产业链、智力链集群发展轨迹演进、提升和持续,力争实现集群效应最大化。

1.以创新链为导向的专业布局。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》)明确提出,要提升产业链供应链现代化水平。“十四五”期间,高等教育领域的战略重点之一是以發展为导向,实施高等教育集群发展战略,发挥高等教育功能的集聚—溢出效应,服务区域发展战略布局。

从宏观而言,高职教育专业布局基于区域经济发展、产业发展的人力资本和技术服务需求,以服务产业链、岗位链不同环节的专业或专业群为集群节点,按照“核心产业—周边产业—附加产业”的“产业链”及对应的“岗位链”思路,形成有机联系的专业集群。“在某一特定区域中,在政府对区域职业教育发展的宏观统筹、调控、规划与引导下,以区域内某一特色或优势主导产业或支柱产业集群为服务对象,紧密围绕区域产业集群经济发展而形成的以区域内高职教育专业或专业群为核心,相关专业和专业群在空间上的集聚”,形成一组组为相互关联的公司、供应商、协会等提供人力资本和技术服务的专业集群。此类集群的分布,不受学校围墙的限制,以区域为主要地域范围统筹建设,不断提升对地方和产业发展的贡献度。

从微观而言,伴随产业分工精细化,专业群构建更关注所面向产业、行业、岗位各项环节和产品衔接背后的技术链条特征,以创新链为导向精细构建专业布局。

2.以新技术、新业态为重点的动态调整机制。专业发展不应仅仅停留在“对接”“服务”“助推”产业发展上,专业调整需对产业发展做出精准判断并预先做出适当的调整行为,即专业调整需走在产业调整前面,引领产业发展。将行业的人才需求与技术需求与高职院校的人才培养、技术研发、产品转化有机结合,促进专业引领产业。同时,在专业建设过程中,紧贴市场、紧贴产业、紧贴职业,秉承“差异化发展”“错位竞争”的理念,构建专业动态调整机制,集中力量办好当地经济社会需要的特色优势专业(群),使学校专业与区域产业良性互动、同步发展。

3.以跨界人才培养为导向的专业发展方向。专业发展韧性,主要体现在专业人才培养成效之中,即专业人才面对外界风险、扰动时所具有的抗压、恢复和可持续发展能力。

“十四五”时期,面对“百年未有之大变局”,高职院校人才培养需遵循集中资源、整体优化的原则,以集群建设进一步紧密专业间的吻合、进一步挖掘专业发展的红利,按照“关键岗位—次要岗位—边缘岗位”的“岗位群”思路,构建与岗位群对应、相互支撑的专业集群。专业群内专业面向所有学生开放,同时注重跨专业人才培养。在各专业人才培养中体现“一岗多能”的培养思路,面向社会、面向企业、面向市场办学,着眼于学生未来职业发展,为学生的终身发展奠定基础。

三、“十四五”时期高职院校专业设置与发展前瞻

高职院校只有增量优化与存量调整双管齐下,才能形成符合学校定位及产业发展需求的、科学合理的专业结构。同时,专业设置要对应新经济、新技术、新业态、新职业,做好不同层次专业间的区别和衔接,以提高职业教育适应性,为实现“十四五”宏伟蓝图添砖加瓦。

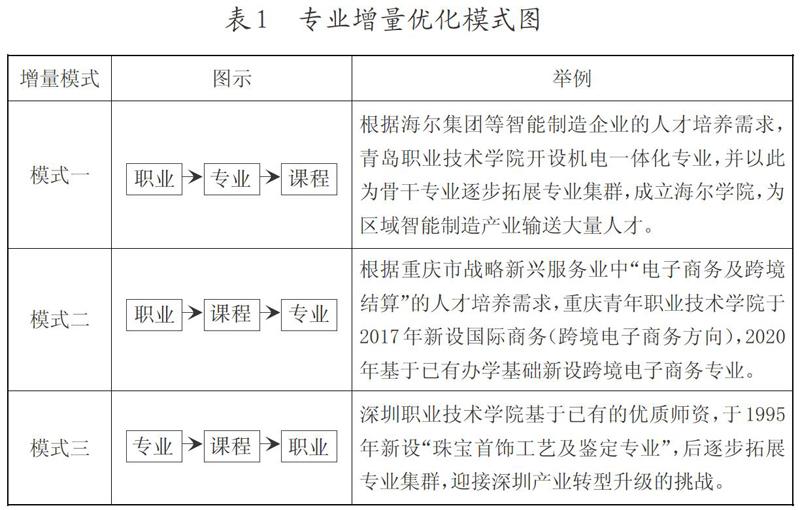

1.适度超前:增量优化。从专业增量优化的角度而言(如表1所示),目前的传达室业设置主要包含三种模式:一是“职业—专业—课程”模式,即在准确研判当前经济形势的基础上,结合经济社会发展对某种职业或职业群的需求,通过整合院校资源,开设新专业,进行课程体系设计。二是“职业—课程—专业”模式,即当社会上出现对某一新兴职业或职业群的需求时,不急于设置新专业,而是在近似专业的人才培养方案中新设几门能够满足新职业需求的课程,或以选修课的形式安排特色课程,从而在已有专业的基础上新辟专业方向,并以此为基础,当新的职业发展到一定规模时,且院校在具备了开设新专业的各种资源时,再正式设置新专业。三是“专业—课程—职业”模式,即在院校确已掌握引领行业发展、改革产业业态的成熟技术、核心技能的基础上,基于充分的专业调研及社会需求分析,可基于目标职业或职业群新设专业、新设课程。

面对国内外经济形势的新变化,“十四五”时期高职院校专业设置应以第二种、第三种模式为重,在专业设置时适度超前,但不可在资源配置无法跟进的情况下“跃进式”“突进式”激增专业。

2.创新发展:存量调整。专业存量调整就是通过对现有專业教育资源的整合、重置、变革,实现专业结构的优化配置。“十四五”时期的专业存量调整应从以下方面着手:

第一,建立专业设置风险评估机制。从专业与产业的对接度、专业资源建设、人才培养质量等角度建立标准化考评体系,细化考核指标,采用形成性考核和终结性考核相结合的方式。

第二,建立专业设置快速预警纠偏机制。根据专业设置风险评估数据,寻找内生警源和外生警源,找出专业建设发展过程中出现危机的根源;明确警情,通过实时监控人才培养过程中慢慢显现的专业建设短板、弱势,明确制约专业发展甚至威胁专业生存的要素;通过设置评估指标体系对应的警兆区,分析专业设置警兆产生的原因,并针对警兆出现的问题“靶向”纠偏,构建与完善老旧专业退出机制。

第三,厘清专业集群的组群逻辑。从技术链出发进行专业群顶层设计,要明确专业群所面向产业、行业、岗位各项环节和产品衔接背后的技术链条特征,是依据以某一项技术为核心辐射全产业链的星形技术链,还是依据产业链构成的上下游技术承接关系而形成的线型链条或其他情况。要紧密联合企业、高校、行业协会,使专业群成为技术与生产衔接的桥梁,并根据专业评估结论,结合区域产业发展与院校实际,按照骨干性专业、淘汰性专业、控制性专业、维持性专业、发展性专业等不同专业类别与层次,为专业集群规划与发展提供基本依据。

3.决策依据:构建数据“探测—分析—共享”平台。“十四五”时期对高职院校专业设置的决策、评估必须依靠大数据技术与云计算技术,实现信息采集、信息存储、信息处理、信息管理、信息检索和传输,构建数据“探测—分析—共享”平台。

具体而言,第一,建立政行企校人才大数据中心,实时更新数据与信息,拓宽政策咨询渠道,建立完善的市场信息服务系统,及时准确发布人才需求报告,为高职院校专业调整提供数据支撑。第二,强化政府、高职院校对相关产业发展动向、典型事件的研究,强化高职院校对区域发展政策、发展规划的解读,基于大数据分析,建立科学、全面、准确的人才需求预测发布制度,实时采集各行业、各职业人才供求信息,预测在前、规划在前,引导高职院校的专业调整方向与人才培养方向。

4.模式多元:打好扩招工作“组合拳”。第一,审慎设置扩招生源的招生专业。高职院校要提前做好扩招生源学情分析,根据不同群体的文化基础、技能基础、从业经历设置专业,尤其对于临床医学、教育、公安、司法类等国家控制专业,严控生源质量。

第二,对扩招生源的人才培养应分类施策,精准发力。高职院校对扩招生源实施“精准育人”模式,根据退役军人、下岗失业人员、农民工、新型职业农民等社会群体的不同特点,分类编制专业人才培养方案,采取弹性学制和灵活多元的教学模式。例如,为退役军人设置社会工作、救援技术等专业。

第三,严把扩招生源“出口关”。高职扩招生源多数具备行业实践经验或从业经历,踏入高等院校学习后既希望对职业技能、理论知识有显著提升,又对将来从事的职业岗位有较高期望,因此,高职院校应把实现高质量就业作为检验人才培养质量的重要标准。针对不同生源、不同学习时间、不同学习方式,改革学生学业考核评价方式方法,实行多元评价;明确各专业学生毕业学分要求,细化学分转换认定制度;加大分流淘汰力度,严格考试纪律,让“混日子”“混文凭”“不学无术”的学生没有“混迹学校”的空间,关心毕业生就业去向和后续成长。

综上所述,“十四五”时期高职院校要实现专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接,全面提高人才培养质量。

[参考文献]

[1]靳占忠,王柳婷.百万扩招背景下高职院校发展思路[J].石家庄职业技术学院学报,2020(3):25-28.

[2]教育部教育发展研究中心.让职业教育站得更高走得更远[N].光明日报,2020-06-09(14).

[3]钟秉林.“十四五”期间我国高等教育发展的基础与关键[J].河北师范大学学报:教育科学版,2021(1):1-8.

[4]刘晓.高职学校高水平专业群建设:组群逻辑与行动方略[J].中国高教研究,2020(6):104-108.

[5]赵方杜,石阳阳.社会韧性与风险治理[J].华东理工大学学报:社会科学版,2018(2):17-24.

[6]张力.试论“十四五”教育规划的基本方位和主要思路[J].宁波大学学报:教育科学版,2020(4):9-13.

[7]朱德全.职业教育统筹发展论[M].北京:科学出版社,2016.

[8]张红.高职院校高水平专业群建设路径选择[J].中国高教研究,2019(6):105-108.

[9]祁占勇,王志远.经济发展与职业教育的耦合关系及其协同路径[J].教育研究,2020(3):106-115.

[10]陆春阳,王春燕.基于二元组群逻辑的新时代职业教育专业群组建[J].教育与职业,2020(20):39-44.