明清“苗疆边墙防御体系”文化景观遗产价值剖析

2021-06-28李昌佐李佳佳魏代谋张斌

李昌佐 李佳佳 魏代谋 张斌

摘要:苗疆边墙防御体系位于湘西苗疆地区,是我国南方山区体量最大、设施最健全的明清防御系统,是苗疆地区独特的自然地理环境与军事文化、治边文化的共生体。苗疆边墙防御体系的兴建跨越明、清两朝,历经从单一的城镇防御空间、单个防御聚落到整体防御体系的构建过程。在防御設施总体空间布局、防御机制等方面不断完善,同时对居住环境和区域内的山水资源进行了整体的营造,在有限的山地地区构建了宜战、宜居、宜耕的特殊人居环境图景,体现了“因俗而治”的治边思想、“屯田戍边”“因地之形,用地之利”的军事思想和人与自然和谐的山地人居思想。整个防御体系在时间、空间、精神维度方面具有多重价值。为了强调和保护其作为文化景观所具有的突出普遍价值,不仅要关注各遗产点的整体、协同保护这种空间维度的价值保护,还应该兼顾时间和精神维度的保护;挖掘场地特有的历史价值,空间价值和文化价值,在其特点的基础上进行重塑和提升;同时注重可持续地自下而上的保护模式构建。

关键词:苗疆边墙;防御体系;文化景观;营建脉络;人文思想;遗产价值;遗产申报

引言

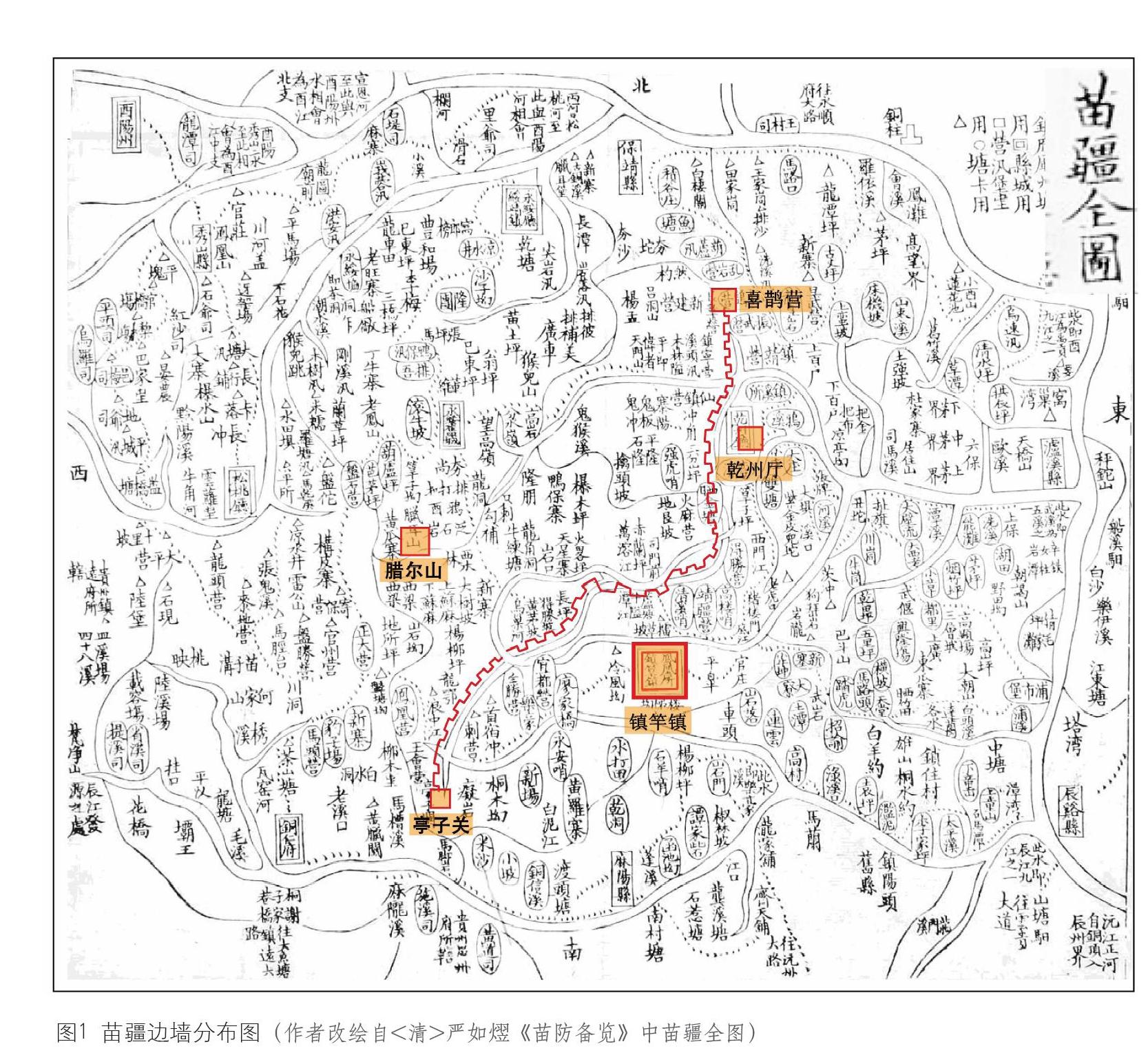

苗疆边墙,俗称“南方长城”,位于湘西苗疆地区,始建于明代,是我国南方山区规模最大、最健全的军事防御体系(图1)。明代修筑苗疆边墙防御体系主要是为了解决“生苗寇边”和拱卫朝廷入滇“一线道”的问题,清代则是依靠它实现了苗疆的稳定和社会的重构。2012年,苗疆边墙防御体系的重要组成部分“凤凰区域性防御体系”成功入选“中国世界文化遗产预备名单”,其突出普遍价值阐述为:(Ⅱ)是中国传统风水理论和营城理念在湘西苗疆地区的具体见证,对当地城镇规划体系的建立和发展产生了深远影响;(Ⅲ)是中国明清时期军事、政治、职官及屯防制度的见证;是明清时期少数民族族群与中央王朝主体民族之间政治、经济和文化关系发展的见证;(Ⅳ)是中国古代西南地区军事防御工程建筑形制的杰出代表;(Ⅴ)是传统农耕社会时期,人类在土地资源相当有限的山地地区聚居生活的杰出范例②。相对于以往的“精英保护”式的遗产保护策略,本系统的提出确实有其先进性,但是它却从行政边界上将相关遗产从边墙防御体系里剥离,忽略了其遗产的整体性和完整性。与北方的万里长城相比,苗疆边墙进入公众的视野相对较晚,学术界目前对其研究主要集中在民族学及人居环境学两个学科领域,前者研究主要在明、清两朝边墙修筑的社会背景[1],政府的治苗政策变迁[2],汉苗文化之间的相互影响[3]等方面;后者研究集中在单体设施的防御性[4],防御体系的空间格局[5],防御体系保护发展策略[6]等内容。系统地探讨其产生过程中自然和文化相互作用机制,剖析其遗产价值形成过程的研究还相对匮乏,文化景观特性也容易被忽略。

人类与自然之间在经济、文化和社会等因素的驱动下,经过长期持续地交互影响,创造出了延续性的关联状态,文化景观即是这一状态的表征与载体[7]。1992年文化景观作为一种新的遗产类型列入世界文化遗产的范畴,按照《实施的操作指南》(2015年修订版),文化景观可分为:人类有意设计和创造的景观、有机演进的景观、关联性景观三类,其中有机演进的景观又可细分为残迹类景观与延续类景观两个子类[8]。文化景观作为一种透镜呈现了遗产本身特殊的保护价值和发展潜力[9],分别展示了物质空间、时间发展、精神文化三种不同维度的遗产价值。将文化景观作为文化实践进行分析和解读,更多地从景观自身、内部出发考虑价值是如何形成的,真正从根源上认知和把握文化景观对遗产价值的判定,和基于价值判定的发展保护策略的建构意义重大[10]。

从明到清,因苗疆边墙防御体系的修筑背景和具体作用的改变,防御形式也有很大的变化,先后经历了“二十四堡”“十三哨”“明代草创土墙”和清代完善的防御系统等阶段,完善的防御体系由:防墙、镇城、营城、汛堡、屯堡等军事设施构成。整个防御体系的空间布局、功能配置和各防御节点具体的形制、选址等大都是由当时的戍边将领或治边官员决定,这些人大都深谙军事防御和治边理政之道,又对苗疆地区特殊的自然地理、风俗人情有较好的了解,因此造就了苗疆边墙防御体系鲜明的文化景观属性。本文旨在以文化景观为视角,总结苗疆边墙防御体系在空间、时间、精神三个不同维度上所呈现出来的价值,并从整体、动态、发展的视角来探讨边墙防御体系的发展、保护策略。

一、苗疆边墙防御体系的变迁

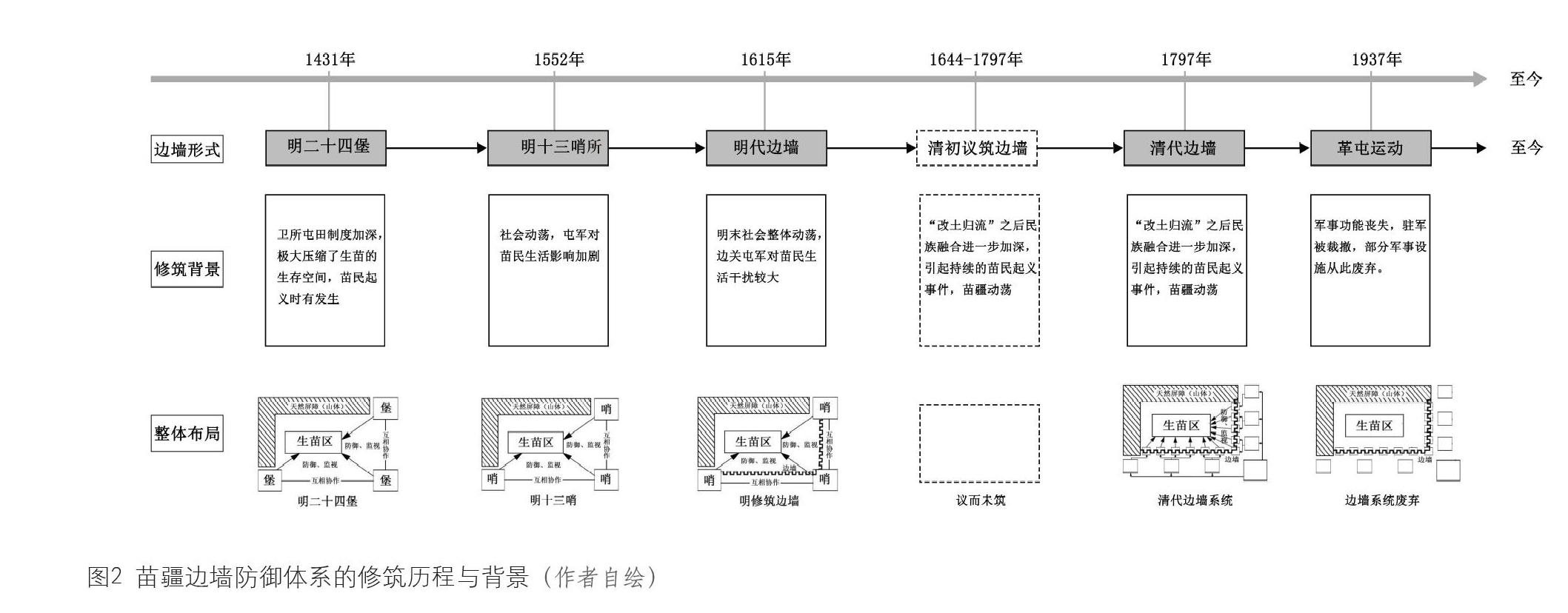

(一)防御体系的形式变迁

从明至清的苗疆边墙防御体系建设虽然目的都是为了维护边疆的稳定,但是具体的防御形式和体系作用模式都有所差异,整体是处于一种不断探索防御形式、完善防御体系的状态(图2)。明朝开始随着中央王朝对苗疆地区的开发力度加大,卫所屯田制度的实施极大地挤压了位于生苗区苗民的生活空间,频繁出现生苗“寇边”现象。为了稳定边疆,明廷在借助土司、土官管理苗民的同时辅以军事震慑。宣德初年,肖授在土司领地的缺口处利用卫所屯军设置营汛哨堡,形成了“二十四堡,环其地分兵以戍”以强化统治。到了明代中期以后朝政失范开始不断加剧,苗疆地区又出现了新一轮的动荡,总督张岳在“二十四堡”的基础上,改进了设防手段和调整了哨所的联系方法,改制为“十三哨所”[11],一度减轻了对苗民生活的干扰,换来了湘西地区一段相对的和平时期。明后期政治腐败、朝廷动荡,土司屡受其累无力协助管理苗民,部分生苗煽动“熟苗”区的苗民发生叛乱。万历四十三年(1615年),辰沅兵备参政蔡复一主持修筑了自铜仁至保靖的300余里的土边墙,之后游击邓祖禹又添筑了镇溪所至喜鹊营的60余里边墙[12],至此,苗疆380余里的边墙防御体系形成。但因苗民对边墙的突破,加之明末社会动荡加剧,朝廷再无力顾及湘西的状况,最终这一道“草创土墙”几乎全部坍塌。

由于清初“改土归流”政策的实施,客民对苗民生活空间的掠夺进一步加大,“生苗”引发叛乱的事情连续不断,清朝统治者坚信可以通过“教化”使之咸服,将大臣两次再筑边墙的提议均驳回,最终爆发了乾嘉年间大规模的苗乱。平息叛乱后,为了彻底解决这一问题,由付鼐主持重新修筑了边墙及沿线的系列防御设施,形成了新的防御体系,这一体系一直沿用至民国时期并最终废弃。

(二)防御体系的整体布局

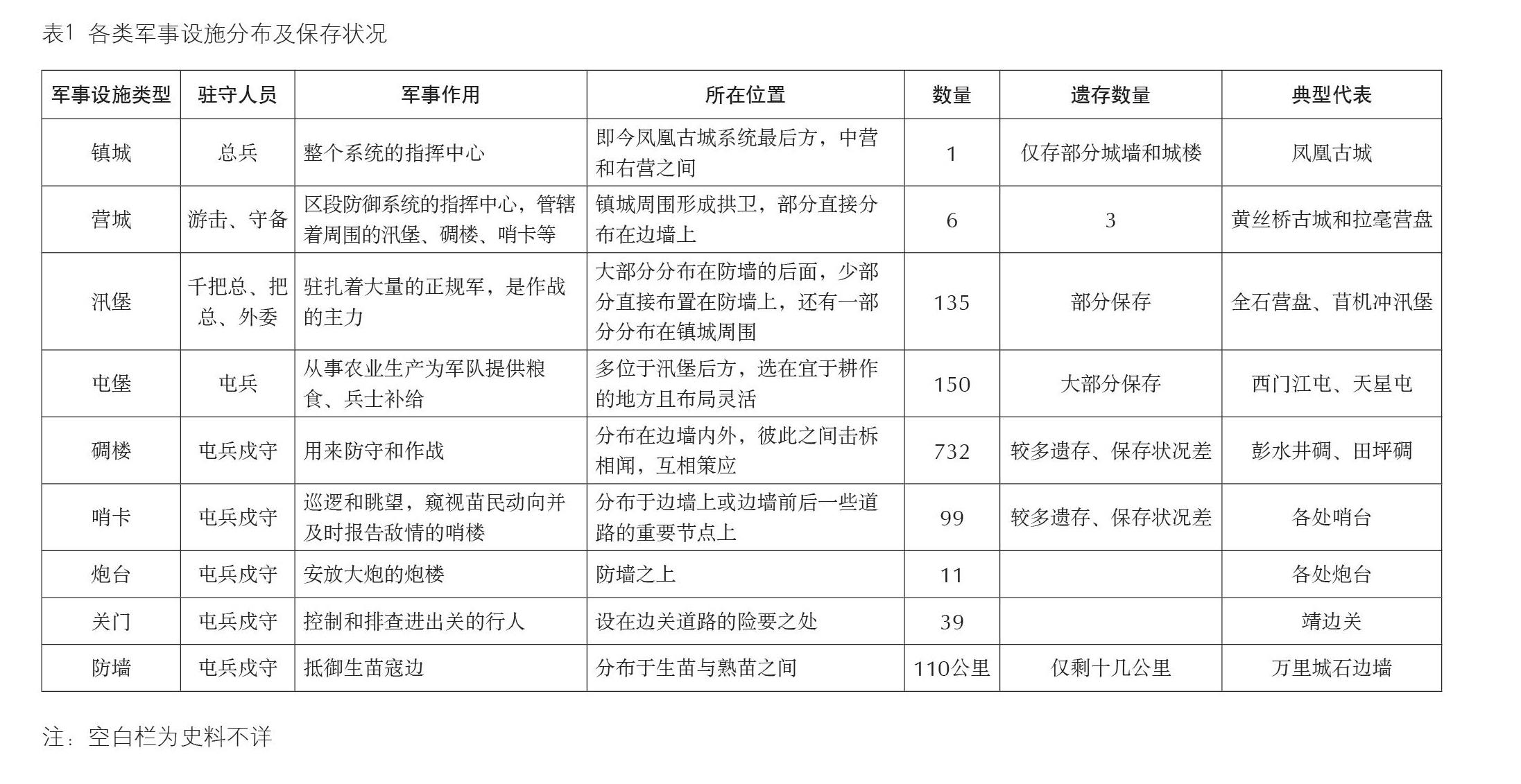

从明至清苗疆边墙防御体系在防御设施总体空间布局、防御机制等方面不断完善。根据但湘良在《湖南苗防屯政考》中记载,整个边墙系统在平面上大致呈弧形放射状,控制着生苗区的东、南、北三面,并拱卫着西边的镇城(图3)。系统内各設施按照防御等级由高到低依次为:镇城、营城、汛堡、屯堡、碉楼、哨卡、炮台、关门、防墙等(如表1)。

由于各防御设施的军事等级和防御功能各不相同,各类设施之间互相配合,拱卫着镇城,形成了“横向分段,纵向分层”的防御布局(图4)。整个防御体系从西南到东北被划分为了前营、中营、右营、左营四条防线,镇城在中营和右营之间的后方,四条防线围绕镇城统一布防,形成不同尺度下的分段体系,从而构成了多条防线共同设防的军事防御体系[13]。各节点等级分明,布局有序、相互依托、互为犄角,整体上是镇城直接指挥各营城的将领,营城又直接指挥各汛堡的把总、千总等对外作战,屯堡负责供给兼防守,碉楼配合着汛堡、边墙对敌作战,哨卡则广泛分布于边墙内外、负责观察敌情并及时报告。在四个防御区段具体的布局也各有不同,总的看来是边墙和位于其上的营城、汛堡、碉楼及其周边的哨卡构成了对敌的第一道防线,布置在边墙后方道路上的其余营城和周边的汛堡、屯堡等构成了第二道防线(图5),第三道防线是由镇城和分布在周边的大量的汛堡、碉楼构成,也是整个体系的最后一道防线。

二、苗疆边墙防御体系建设中的人文思想

(一)“因俗而治”的治边思想

“因俗而治”民族政策指的是根据时空不同、民族不同、地理环境不同而采取不同的管理制度,这是明清时期中央王朝管理少数民族地区所采取的政策,其核心思想也一直指导着从明到清湘西苗疆地区的防御体系的建设。肖授主政苗疆多年,清楚地了解到苗疆社会尚处于家族村社发展阶段,“苗民即便是为患劫掠也只是为了一些生活必需品度荒罢了,绝对不可能有威胁中央政权的军事实力”[14],所以提出在深入苗疆地区创建环城二十四堡,以获取苗民动向信息,以保证战时能迅速控制局面。到了明中期,众人逐渐认识到长期对苗用兵不仅劳师靡费而且对于苗疆稳定并无多大益处,所以提出了由周边土司、土牟等代为管理苗疆的建议,并迅速获得批准[15]。张岳在二十四堡的基础上做出了积极调整,配合了周边土司的管理作用,在土司势力覆盖不到区域,布置了“十三哨所”,游动巡逻布防,并将哨所的位置后移,撤离了苗疆腹地,尽量减小了驻军对苗民生活的干扰,之后至万历初年苗疆地区都处于相对和平的状态。万历中期以后政治黑暗、社会治理失控,土司已经自顾不暇无力再去管理苗疆,蔡复一合乎时宜的建立起了划分民苗界限的边墙防御体系。清初曾两议筑边墙均未实现,直到大规模平息苗乱之后才又构建了新的防御体系并依靠其落实“民苗为二以相安”的政策[16],来重构苗疆社会秩序。纵观整个边墙体系建制的兴废变化,其根本动因不是苗民叛服无常,而是杰出的边关将领在“因俗而治”的治边思想指导下,结合苗疆独特的区域文化和社会环境而不得不采取的变通策略[17]。

(二)防御体系建立中的军事思想

1.“屯田戍边”的军事思想

“善用兵者,役不再籍,粮不三载。取用于国,因粮于敌,军食可足矣”[18]讲的就是在长期的对敌作战过程中完全依赖国家粮食供给是很难的,应该就近取得,保证供给,特别是在长期的边关戍守的过程中组织军士“屯垦”是常见的策略。清代苗疆边墙防御体系中安排了大量的用于屯军和耕作的屯堡,为一线作战的兵士提供粮食补给[19]。

2.“因地之形,用地之利”的军事思想

在我国古代的军事战争中,优秀的边关将领都十分关注对自然地理环境的利用,强调“因地之形,用地之利”[20],通过利用自然地理条件来创造有利于作战、防御、屯军的环境。整个苗疆地区为山地——丘陵区,峰峦重叠,沟壑纵横,溪河交错,农业生产环境恶劣。明代的边墙修筑过程中避难就易,整体位于地形相对平坦之处。清代的边墙体系整体讲究“因山设险,以河为塞”,以“悬崖陡坎”或河流为天然屏障,如,作为指挥中心的镇竿镇即凤凰古城就是背靠南华山,西锁沱江要冲,以水设防。

(三)人与自然和谐的山地人居思想

政治制度和军事职官制度决定了苗疆边墙防御体系的形态和各防御设施的空间布局,具体的防御设施、军事聚落的选址、布局、建筑单体等又是由居住在里面的人决定的。他们大多都是汉人,在建设过程中明显体现出了中国传统的山水文化思想和传统礼制的影响。“枕山面水,负阴抱阳”是比较常见的格局,部分聚落在布局时有着明显的轴线性,但是街巷大都是顺应地势的变化并配合两边建筑墙垣宽窄变化,营造出高墙狭巷、神秘的内部空间。

三、苗疆边墙防御体系的价值分析

(一)关联自然与文化的空间价值

苗疆边墙防御体系的兴建跨越了明、清两朝,受到了军事、政治、文化等因素的共同影响,从单一的城镇防御空间、单个防御聚落到整体防御体系都对居住环境和区域内的山水资源进行了整体的营造,最终在有限的山地地区构建了宜战、宜居、宜耕的特殊人居环境图景。这一创造性的建设范例对于中国乃至世界范围内的山地居住环境的营造、山地居住空间开发都有借鉴意义,也对苗疆的城、村格局有较大的影响。

1.“宜战、宜耕、宜居”的山地实践典范

各防御区段内各设施之间因各自的功能差异,在选址布局上会各有不同的侧重,但是具体位置选择的时候还是会综合考虑军事上的封锁战略要地、控制视野、便捷日常生活、配合作战等因素。哨卡和碉楼大都会布置在沿道路和边墙附近的高点上;汛堡多选址于山顶或山腰之上,视线开阔,据险以守;屯堡主要负责物资给养等,所以大多选在山脚或者山腰等视线较为开阔,又便于耕作之处,如舒家塘古堡寨等(图6)。单个防御聚落区别于原始苗区聚落“山一家,水一家”的分散布局,而是集中于一处,周边以城墙围合,在局部开设城门,其间分布炮台或哨卡,一个聚落就是一个易守难攻的小城。聚落内部道路空间顺应地势变化,建筑形式灵活多变以增加神秘感,同时还设有精神防御的空间,如关帝庙、土地庙等。在军事思想的指导下,充分利用自然地理环境,建立起了“寨悬山尖、田环山下、群山拱卫”的人与自然和谐共生的独特聚居景观图景[21],如拉毫营盘(图7、8)、苜蓿冲汛堡等。

2.汉苗文化有序融合的空间载体

从明代建立初期发展至清代苗疆边墙防御体系在形式上发生了较大的变化,相应的在功能方面也会有差异。明代的“草创土墙”建成之后,主要精力花在“守”上[22],而清代边墙系统建立之后,清政府运用国家权力对苗族社区进行封建化重构,一系列的重大行政措施都以边墙防御体系作为载体得以实施:边墙沿线或防墙上设有多个墟场,民族贸易在官方的监督下在边墙“墟场”之上得以公平的进行;在军队建设和文化教育方面也给苗民创造了很多机会,以保证苗族精英能够实现向上的社会流动。虽然边墙体系的建立一定程度上阻碍了苗民与外界自由的交流,但是另一个方面它控制了汉苗文化整合的深度和频率,使其在一个缓和的社会环境下逐渐发生而不至于激发显著的矛盾。整个边墙体系既是一个维持苗疆和平稳定,实现汉苗文化顺利融合的“秩序带”,又是一个承载苗汉文化冲突与融合、促进统一多民族文化版图形成的系统性综合体[23]。

(二)关联历史与现今的时间价值

边墙的兴废更迭,展示的其实是苗疆地区独特的文化图样形成的全过程:从明代的卫所屯田,到清代的改土归流,再到苗疆的社会重构,最终多元统一的苗疆文化的形成,都是在边墙体系的见证下发生的,这也赋予了整个体系重要的历史价值。

(三)关联物质与非物质的精神价值

整个边墙防御系统是多种文化形态的复合体,这里融汇了边关文化、军事文化、山地人居文化、宗教民俗文化、农耕文化、商贸文化、易学文化等。军事上除了据险以守之外还兼具“精神防御”,有关帝庙、菩萨庙等为戍卒提供精神寄托,在日常生活中人们也会将八卦和风水观念融入到聚落空间的营造之中,以求趨吉避凶、顺风顺水。依托边墙发展起频繁的墟场贸易和繁荣的易学书院,体现了苗疆地区人民对推动汉苗有序融合的高度热情。

(四)真实性与完整性阐述

真实性方面:现阶段遗留下的与边墙相关的军事遗产皆是清朝重新修建的边墙体系遗存。随着民族融合的逐渐深入,边墙防御体系的军事功能逐渐弱化,直到1937年在湘西腊尔山地区掀起的“革屯运动”,才一举废除了这一沿用了140多年的防御体系[24]。边墙、哨卡、碉楼、炮台等不再有人屯戍,逐渐废弃为军事遗址,镇城、营城、汛堡、屯堡等有人居住其中的得以部分保存并持续演进至今。

完整性方面:镇城即今天的凤凰古城城墙和部分城楼尚在,但是随着城市化建设,内部格局有较大的变化;6座营城现存3座,保存完整度较高的有黄丝桥古城;汛堡已所剩无几,仅存拉毫营盘、苜机冲汛堡等整体风貌保存尚可;屯堡整体遗存数量较大,保存状况较好,如舒家塘古堡寨等;哨卡、碉楼等因为基数大,虽很多都颓圮,但仍有大量遗存;防墙整体保存状况较差,仅分散的存有十几公里,大多数都已坍塌、损毁。虽历经岁月洗礼,整个苗疆边墙防御体系依旧保存了原有的空间格局和各类防御要素,在有人居住的军事聚落中生长、演变还在持续地进行。

四、结语

整个苗疆边墙防御体系是苗疆地区特殊的自然环境和一系列军事、政治、文化思想相互作用、融合的结果,具有明显的文化景观属性。我们要清楚认识到这一体系形成背后的文化逻辑——治边思想指导下实现了兴废建置、形式变迁,军事思想和山地人居思想影响了整个防御体系的整体布局和部分防御设施的形制建设,墟场贸易文化和书院教育则丰富了这一边关秩序带的功能。虽然原有的军事功能业已消失,部分军事设施已成为遗迹,但是防御体系中的镇城、营城、汛堡、屯堡等有人居住的军事聚落依然在持续演进之中。近年来城镇化发展对整个边墙防御系统景观产生了不可忽视的影响,军事功能的丧失加上全球化和现代化的冲击,整个系统正加速进行着现代化的演变。为了强调和保护其作为文化景观所具有的突出普遍价值,应按照世界遗产的保护真实性和完整性的要求,合理的保护、利用,赋予整个边墙体系新的时代内涵。笔者认为可以从以下几个方面着手:第一,注重整个边墙防御体系的文化景观特性,不仅仅关注各遗产点的整体、协同保护这种空间维度的价值,还应该兼顾时间和精神维度的保护策略;第二,强调文化景观价值,挖掘场地特有的历史价值,空间价值和文化价值,在其特点的基础上进行重塑和提升[25],除了对景观本体的保护外还应该注重对非物质传统、文化意识等的强化,在面向现代化、全球化文化的涵化机制下,需要积极探索适于民族本土景观之路,营造适度、得体的真实景观[26]。第三,丰富保护手段,健全保护系统、发展系统、支持系统等遗产保护的子系统,加强整个遗产系统的宣传力度的同时,注重构建可持续地自下而上的保护模式构建。

[基金项目:国家自然科学基金面上项目“整合保护导向下的武陵山区传统聚落景观特质区划与个体识别研究”(编号:51678269);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“乡村振兴背景下分层级景观特征评估与管护规划研究”(编号:2662018YJ017)]

参考文献:

[1]伍新福.明代湘黔边“苗疆”“堡哨”“边墙”考[J].贵州民族研究,2001,21(3):94-99.

[2][15][17]张振兴.从哨堡到边墙:明代对湘西苗疆治策的演递——兼论明代治苗与土司制度的关系[J].吉首大学学报(社会科学版),2014,35(2):117-124.

[3][11]张振兴.墙在苗汉之间——明清时期苗疆边墙的文化图像分析[C]//第二届中国民族史研究生论坛,2011:160-169.

[4]李亚运,袁朝晖,徐峰.湘西凤凰区域性防御体系节点研究[J].新建筑,2017(2).

[5][13]张杰,李林,张飏等.湘西苗疆凤凰区域性防御体系空间格局研究[J].建筑史,2013(2).

[6][24]吴必虎,程静.遗产廊道视角下的苗疆边墙体系保护与发展[J].开发研究,2015,179(4):33-37.

[7]单霁翔.从”文化景观”到”文化景观遗产”(上)[J].东南文化,2010(3):7-12.

[8]UNESCOWorldHeritageCentre.OperationalGuidelinesfortheImplementationoftheWorldHeritageConvention[Z].2015.

[9]刘祎绯.文化景观启发的三种价值维度——以世界遗产文化景观为例[J].风景园林,2015(8):50-55.

[10]毕雪婷,韩锋.文化景观价值的解读方式研究[J].风景园林,2017(7):100-107.

[12][14](清)严如熤.苗防备览卷八·风俗上[M].

[16][19]谭必友.清代湘西苗疆多民族社区的近代重构[D].北京:民族出版社,2006.

[18][20]解放军军事科学院.孙子兵法新注[M].北京:中华书局,1977.

[21]凤凰区域性防御体系[J].世界遗产,2014(Z1):86-89.

[22]伍孝成.清代边墙与湘西苗疆开发[J].吉首大学学报(社会科学版),2009,30(1):64-67.

[23]李严,张玉坤,李哲.明长城防御体系与军事聚落研究[J].建筑学报,2018,No.596(05):77-83.

[25]高原,方茗,王向荣.西方传统军事防御环境的转型与启示[J].风景园林,2018,153(4):105-111.

[26]张斌.少数民族聚落景观演变的文化驱动机制解析[J].风景园林,2018,25(11):114-118.

①通讯作者②引自2012年凤凰县申报《中国世界文化遗产预备名录》时,对被提名的凤凰区域性防御体系符合世界文化遗产突出普遍价值的阐释。详见:http://www.thupdi.com/project/view?id=1355。

(责任编辑:张双敏)