太原城市遗产时空演进特征与历史性景观价值评价

2021-06-28雷泽鑫罗俊杰曹磊

雷泽鑫 罗俊杰 曹磊

摘要:城市快速发展与遗产保护的冲突,导致太原市文物遗存空间趋于破碎。以太原市463个遗产点为研究对象,通过GIS与FCE优化下的AHP分析法,运用HUL理念分析太原城市遗产时空分布特征并对历史性景观现状进行评估。研究表明:太原市域范围内文物遗存单体均呈现出较高价值,而且遗产类型与建成年代分布呈现出沿地形特征区域化聚集的规律;太原东部主城区历史性景观总体价值较高;西部周边区县的文物遗存保护状态不佳、与城市结合度不高、整体历史文化景观价值较低。建议将不同类型的文化遗存与所在区域的山川地貌环境相结合,打造具有环境特征差异、不同景观性格专类的历史性景观。

关键词:城市遗产;遗产时空演进特征;城市历史性景观;景观价值;太原市

引言

城市空间快速扩张与城市历史文化遗产保护之间存在“空间争夺”,造成了城市“发展”和“保护”之间的矛盾[1]。2011年,联合国教科文组织提出以“历史性城市景观”[2](HUL,HistoricUrbanLandscape)的理念来观察、理解城市及其组成方式:城市是突破行政区划之上的城市文脉及其地理环境、建成环境、空间安排、感觉和视觉联系、城市结构要素以及社会和文化方面的无形遗产等时间、空间与经验上的建构产物[3]。2012年,联合国教科文组织亚太地区世界遗产研究和培训中心(WHITRAP-Shanghai,上海中心)提出,鼓励HUL理念应用于城市历史保护、更新和可持续发展等问题,并将杭州西湖及其周边区域设为第一个示范性项目[4]。近十年间,HUL理念不断引领城市遗产保护的理论研究。城市历史景观保护应当突破遗产单体本身,关注遗产与周边环境的关联,更要使其与现代市民生活、情感产生关联[5]。这一保护过程是对整体景观状态“关联性”的挖掘[6],同时也是对城市历史文化的“层积”(layer)过程的梳理[7]。城市历史性景观的层积过程,具体表现为时间维度上随时间发展不断变化的历史积淀,即景观的“历时性”;空间维度下在同一个时间切面下所呈现的景观特征,即景观的“共时性”[8]。在理论探索的基础上,关于HUL理念应用研究主要包括两个层面:一方面,是运用HUL理念对不同类型城市的历史景观变化特征、空间规律进行梳理[9][10];另一方面则是完成对城市历史文化景观空间的划分与保护,包括历史文化景观区域边界划分[11][12]、历史城区建筑控高设置[13]以及历史文化名城的城市专项规划[14][15]等。这些研究主要是针对具有鲜明地域特色的历史文化名城、名镇或具有典型历史文化景观格局的部分城市区域。在这些案例中,HUL理念能够从时空层面更加系统、全面地探索遗产保护方法,从而实现城市历史景观的激活与更新。然而对于历史文化遗产保护不佳或历史文化景观破碎的城市或地区,如何通过HUL理念的应用,有效开展城市历史文化特征认知与空间价值判别,需要进一步深入研究。

当代城市景观规划设计的发展趋势强调设计与建造过程的科学化,突出环境空间、场所、功能、文化及技术支撑的一体化整合设计[16]。在GIS技术支持下,通过对地理数据的密度分析、可达性分析、层叠分析,能够建立城市历史文化景观POI(PointofInterest)信息数据库,有助于实现图文资料研究的可视化和科学化[17],同时为后期研究信息的不断完善提供便利[18]。此外,这一技术可有效改善城市遗产破碎造成的历史文化空间识别困难等问题。地理信息技术的“可视化”方法,支持的概化空间能够将城市历史景观的评价结果直观反馈到城市空间格局的图示语境中,有助于更好地理解场地[19]、推测和识别破碎化的城市历史景观性格和空间特征。层次分析法(AHP,AnalyticHierarchyProcess)是将定性与定量分析相结合的典型系统工程方法[20]。通过对城市历史文化景观价值的复杂认知过程数学化,将具有差异的主观判断定量化处理,并确定评价体系权重,可减少在系统评价与认知过程中的偏差[21]。综合模糊评价(FCE,FuzzyComprehensiveEvaluation)可以针对历史文化景观价值评价指标难以量化的现状,运用模糊数学的隶属度理论,将定性指标和定量指标进行有机集合,从而提升评价结果的可靠性[22]。基于FCE的AHP分析优化方法可以将文化遗产景观要素进行数字化赋值后,运用GIS平台以梯度变化的方式可视化地直观呈现在城市空间中,有利于厘清零乱分布的城市遗产在时空序列上的“有机秩序”,可为破碎的历史景观区域实现空间价值的可视性识别和定量化评价。

本文以历史文化悠久但是历史景观现状破碎的太原市为研究对象,通过构建城市历史文化景观遗产价值评价体系、分析城市历史性景观特征,进而对太原城市遗产与历史性景观产生系统全面的认知,以期为太原城市发展与相关规划提出科学有效的理论依据。

一、研究对象

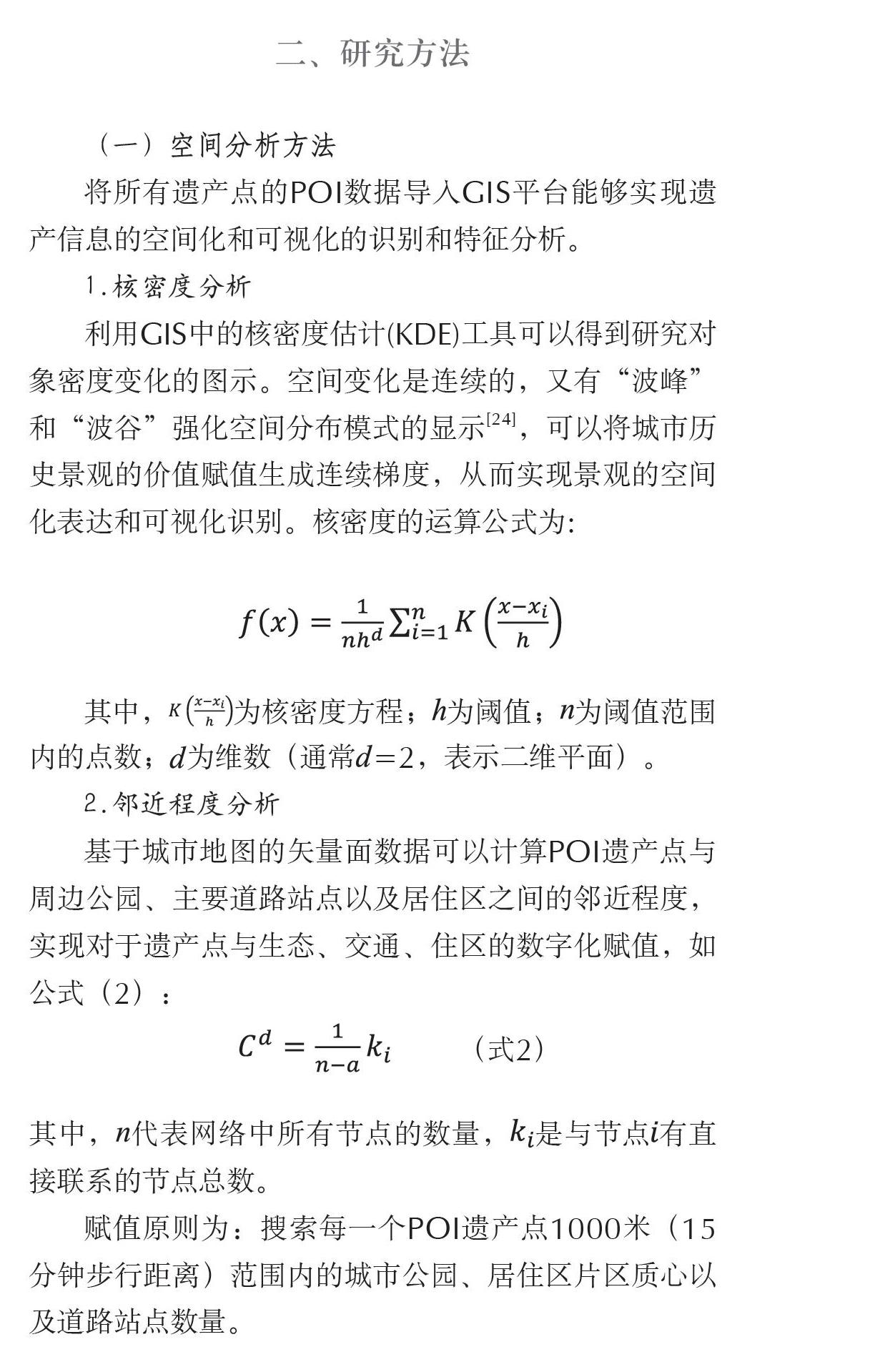

太原城市历史悠久,文物遗存类型众多、数量较大(图1)。但是由于经历了自然衰败、人为毁损和保护性破坏,太原历史文化遗产呈现出分割破碎的现状[23]。要实现传统工业城市的高质量转型发展,太原必须将其独具特色的地域历史文化保护纳入城市规划发展之中。由于太原地区遗产景观研究基础较薄弱,本研究从有形遗产即历史文物遗存的角度入手,以现存463处文物保护单位为研究对象(包括全国重点文物保护单位33处、省级文物保护单位22处、市级文物保护单位165处、县区级文物保护单位243处),梳理太原城市历史性景观在时间和空间上的“层积性”特征,识别城市破碎历史景观的价值空间,提出城市遗产与历史性景观保护建议。

二、研究方法

(一)空间分析方法

将所有遗产点的POI数据导入GIS平台能够实现遗产信息的空间化和可视化的识别和特征分析。

1.核密度分析

利用GIS中的核密度估计(KDE)工具可以得到研究对象密度變化的图示。空间变化是连续的,又有“波峰”和“波谷”强化空间分布模式的显示[24],可以将城市历史景观的价值赋值生成连续梯度,从而实现景观的空间化表达和可视化识别。核密度的运算公式为:

其中,为核密度方程;h为阈值;n为阈值范围内的点数;d为维数(通常d=2,表示二维平面)。

2.邻近程度分析

基于城市地图的矢量面数据可以计算POI遗产点与周边公园、主要道路站点以及居住区之间的邻近程度,实现对于遗产点与生态、交通、住区的数字化赋值,如公式(2):

其中,n代表网络中所有节点的数量,![]() 是与节点i有直接联系的节点总数。

是与节点i有直接联系的节点总数。

赋值原则为:搜索每一个POI遗产点1000米(15分钟步行距离)范围内的城市公园、居住区片区质心以及道路站点数量。

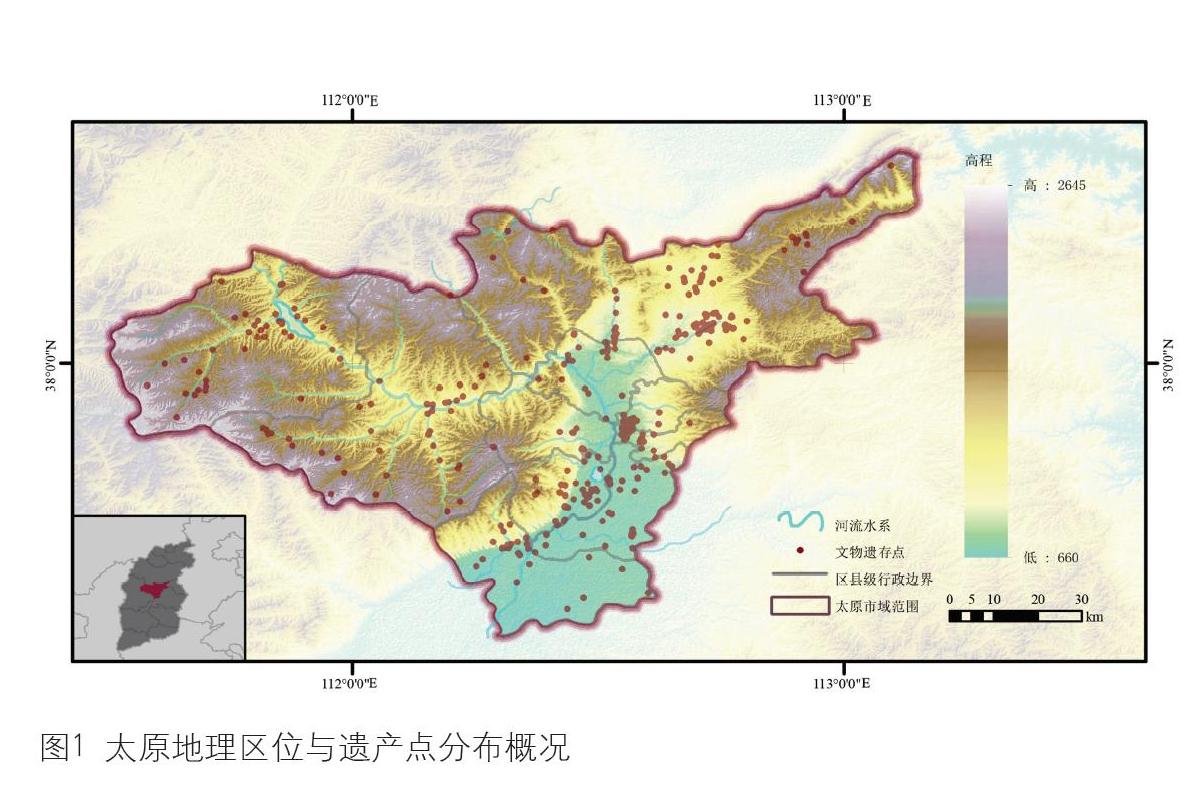

(二)评价体系构建

本研究以面临类似历史文化景观保护问题的研究成果为参考依据,包括:历史遗存孤岛化问题突出的南阳市[25]、明城墙遗存断续情况差异较大的南京市[26]以及历史街区数量较多、分布零散的青岛市[27]等,识别和筛选构成评价体系的准则层与因子层。这些研究成果均从文物遗存本体的毁损现状、保护情况、文化艺术价值、历史意义以及与周边环境的结合程度来判别以文物遗存为中心形成的景观空间历史文化价值。基于此,本研究结合国际现行文化遗产保护原则[28]和太原市城市遗产的时空特征,确定了太原市历史性景观价值评价技术路线(图2)。

三、结果与讨论

(一)太原历史性景观时空演变特征

对太原市历史性景观价值的评估过程,本质上是对这座城市历史性景观“层积性”的梳理与分析,进一步梳理太原历史景观的时间-空间演变规律,为优化提升太原城市历史景观价值空间提供参考。GIS平台是理解景观空间特征的有效辅助工具。

1.遗产类型空间分布特征

太原市境东、西、北三面群山合抱,中南部为汾河河谷平原(图3a)。汾河呈“7”字形构成山地平原城市的骨架。太原市主要遗产点都是沿汾河及其支流分布(图3b)。结合遗产点的地理位置分布与类型判别可知,太原市历史性文化景观类型的分布与山川地势形态密切相关(图3c):

(1)汾河上游的黄土高原区是石器时期的早期历史文化遗存分布区域;

(2)河流由西向东进入地势较为平缓的丘陵平原区,北部丘陵区域为关隘寨堡类遗产;

(3)汾河进入中南部河谷平原区,即太原市主城区,自北向南形成几个比较密集的遗存集中区:北部至中部为近现代工业遗产集中区和明清、民国至新中国成立后的太原府城遗存聚集区,西南方则是以唐朝至明清的晋阳古城历史遗存为主的聚集区,南部开敞的平原地区主要为清代民居大院等传统村落遗存的聚集区。此外,东西两侧的遗产点沿山体线性分布,这与石窟、山寺道观等宗教遗存因山而建有关。

2.遗产年代序列分布特征

根据不同遗产类型的建成年代(图3a),结合太原城市的发展以及不同历史时期太原的战略地位变化(图3d)能够进一步解释太原市历史性文化景观由于不同时期太原城市中心区位和建设重点的变化,造成现存遗产点类型的分布空间存在不同时期聚集的差异性特点。

(1)位于西北部汾河上游的现有历史遗存为上古早期遗址、墓穴以及抗战期间“农村(山区)包围城市(平原区)”战略下遗留的红色革命文物。这些遗存一方面反映了黄土高原地区的悠久历史,另一方面体现了在革命战争时期晋西北边区“农村包围城市”战略,记录了山西作为革命老区对新中国成立作出的重要历史贡献。

(2)太原盆地北部的是唐代到明清时期重要的布防关隘营寨和驿道以及其衍生形成的驻扎点。这也是阳曲县、尖草坪区村镇多以“寨”“堡”“营”为名的原因。现存历史遗存以烽火台、堡垒遗址等为主。这些遗存体现了自唐朝以来至明清时期太原作为军事重镇的重要地位,北部屯营筑堡守护太原城、拱卫京师(西安、北京),抵御北方入侵者。

(3)位于太原盆地汾河两岸的晋阳古城与太原府城,两城所领衔的区域是太原核心的两处文化集中区域。区域内数量丰富、分布密集、种类多样、文明程度最高的文化遗存,体现了从春秋到近代2000多年太原城市建设的变迁和历史文化的繁荣。

(4)沿太原盆地东西边缘分布的宗教祭祀类景观,时间从南北朝到明清的跨度较大,记载了南北朝佛教自北向南传入中原地区的史实、晚清到民国晋商在自南向北的出关过程中对关公的崇拜、明清儒释道文化在太原城市的融合以及进入近代后天主教在太原城市的兴盛。

(5)位于太原城区南部的村落以自然村庄为主,南方空间开阔、接壤经济繁荣的晋中地区,遗存点多为晋商合院民居、家祠戏台等传统村落景观。明清晋商以太原为依托开辟了南北贸易的交通要道,特别是清中后期,太原是贯通晋中平原和关外的重要商业城市。

(二)太原历史性景观价值评价

以城市文物保护单位等“有形遺产”为支点构建城市历史性景观空间,是HUL理念所倡导的能够系统完整反映城市记忆和文化的载体。因此在文物遗存本体价值基础上,综合考虑文物遗存的保护现状及其与城市环境的结合度(图2a),共同评定城市现有历史性景观空间环境价值。

1.太原历史性景观价值要素重要性分析

由相关专业人士完成各项评价指标重要度调查后,将重要度调查结果中的各层级因子相对重要性求取平均数,并对进行矩阵一致性验算,保证判断矩阵不存在逻辑错误,具有一致性后,得出太原城市历史景观价值要素重要度评价(图2b)。由图2c可知,太原历史景观价值评价中,遗产本体价值对于构成城市历史文化景观最为重要,其占比超过50%;其次是文物遗存与城市的结合度。文物遗存的保护现状被认为对历史性景观价值的影响最弱。这个结果反映出,历史文化景观从更为宏观的角度关注历史遗存,文物遗存构成的景观体系展现出的“价值过程”远比单体文物的保护现状更受到关注,再次说明文物遗存的本体保护并不足以体现城市历史文化的价值,同时也体现出HUL对于城市遗产保护的重要性与必然性:从城市发展的过程去理解城市历史遗存,保护遗产点及其周边环境共同构成的历史性景观才是更加全面的城市遗产保护视角与方式。

而在本体价值中,遗产的建造年代与历史意义占比过半,与HUL理念倡导关注城市历史景观的“历时性”与“共时性”[29]相契合。城市结合度中,景观与生态、交通的联系成为最能体现历史文化景观的价值要素,这体现了城市历史性景观不仅能够有效连接城市文化遗产资源、提炼城市文化主题、宣导城市的地域文化特色;也为城乡绿色基础设施的完善提供参考依据,突出城市历史文化与绿色生态的融合。但是对于记忆、视线的关注度较低,这也反映出加强人与历史景观的对话,是历史文化景观更新激活的未来研究中必须重视的内容。评价体系的构成内容和要素权重,从一定程度上反映现阶段专业人士对于历史性景观价值的认知,以此为依据的城市历史性景观价值评价能够较为充分地反映出研究对象的历史文化景观规律与特征。

2.太原历史性景观价值分布特征

按照构建的评价体系中每个因子层的描述内容和赋值方式,对太原城市历史遗存点進行打分,并根据相应权重值进行计算,得到以太原遗产点为单位的城市历史性景观价值评价表。将价值评价表作为数据库导入GIS,并通过核密度计算等分析工具,可直观看到太原市历史性景观价值范围和分布规律。

根据城市历史景观评价体系的计算方式,选取带宽=1千米形成核密度分析图,得到太原城市历史性景观的总体价值分布与各分项分布(图4)。太原历史性景观总体价值分布呈现出东部集中、西部分散的特点,中东部老城区(杏花岭区与迎泽区、晋源区)两处总体价值为最高。结合遗产点保护现状(图4b)、本体价值(图4c)以及与城市的结合度(图4d)三个层面的分项分析,也能有效反映太原城市历史景观价值的分布规律。首先,太原范围内有价值的历史性景观遗存点较多,然而只有中心城区的太原府城、晋阳古城、青龙古镇的保护现状相对较好,太原市域范围内有价值的历史文化景观的保护现状不佳。其次,只有中心城区历史文化景观与城市的结合度较高,周围地区历史遗存与周边环境、居民生活等之间的结合度有限。

3.太原历史文化景观保护建议

面对太原城市遗产单体价值较高、分布零碎;城市历史性景观中心城区价值较高,周边区县价值较低的双重矛盾,建议在西部娄烦县、古交市等山区林地构建以“上古人类文明”和“红色革命”为主题的科普旅游景观体系,在阳曲县等北部丘陵区打造以“军事寨堡文化”为主题的休闲互动景观线路,在东部主城区加强“府城文化-晋阳古城-晋商文化”的城市历史性景观营造,在与主城区平行的东山、西山构建以石窟寺观为主的宗教文化展示廊道。从而将不同类型的文物遗存与所在区域的地理地貌环境相结合,打造具有环境特征差异、不同景观性格专类的历史性景观。

四、结语

太原城市建设历史悠久,但是历史遗存呈现出分散破碎的现状。在HUL理念引导下,以动态层积的视角,从时间和空间两个层级,能够从城市破碎的遗产现状较为清晰地解读城市历史性景观的分布规律,对城市历史性景观价值评价结果做出合理解释,最终得出较为系统全面的城市遗产保护认知:

1.首先,太原城市具有历史文化价值的遗产空间较多,其分布特征体现了太原“三山挟水”的自然地理环境与不同历史时期的政策规制。这些差异构成了太原多元丰富的历史文化景观性格。

2.基于专家问询完成的历史性景观价值评估体系可知:历史遗存的本体价值是历史性景观价值评价的核心内容,其真实性和完整性是遗存价值的主要体现。此外,环境结合度能够衡量历史遗存是否“可观、可达、可游”,也是历史性景观价值构成的重要组成部分。

3.由于不同历史时期的太原战略定位差异,导致文化遗产呈现出同类型遗产区域化聚集的明显特征,从而形成不同地形地貌下的历史性城市(城镇)景观;同时,现代城市建设引起的中心城区与周边区域发展差异,中心城区相较于周边区域历史文化遗存保护现状好、与城市结合度高,造成中心城市历史文化景观价值高且集中,周边区域历史性景观分散且景观价值较低的现状。

4.在未来的太原历史性景观规划中,可将不同类型的文化遗存与所在区域的山川地貌环境相结合,打造具有环境特征差异、不同景观性格专类的历史性景观。下一步的太原城市历史遗存保护过程中,建议沿汾河构建城市的“文化线路”。通过线性景观的规划设计,将城市中具有价值的历史性景观串联起来,形成体现太原城市起源-发展-变迁的景观廊道。这种方式能够有效提高历史遗存与周边山川河流的生态连接度,同时在城市交通规划、绿地规划、旅游规划中纳入遗产廊道的保护理念,从而有效改善历史性景观的可观性、可达性和可游性,进一步实现城市历史遗存的活态化保护。

需要说明的是,本研究参照已有研究成果,以专家问询的方式构建城市历史性景观评价体系,但是随着对城市遗产理论研究认识不断深化,评价指标能够更加多元,评价权重也将更加准确。此外,本研究以太原市文物遗存及其周边环境等物质因子,作为构建太原历史性景观的特征元素,能够厘清城市景观空间环境特征。将非物质因子纳入整个多维度景观认知体系,构建具有场所精神和景观记忆的“活态”历史文化景观,是下一步的研究方向与关注重点。

[基金项目:国家社会科学基金重大项目“大运河文化遗产保护理论与数字化技术研究”(编号:19ZDA193);国家社会科学基金“城镇化下古建筑周边环境景观设计与地域文化研究”(编号:15BG097)共同资助]

参考文献:

[1]曾山山,张鸿辉,崔海波,等.博弈论视角下的多规融合总体框架构建[J].规划师,2016,32(6):45-50

[2][3][4][6]罗·范·奥尔斯,韩锋,等.城市历史景观的概念及其与文化景观的联系[J].中国园林,2012,28(5):16-18.

[5]蒋宇.保留城市的记忆——对当代中国城市历史景观保护的美学思考[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2012,33(11):134-137.

[7][9]肖竞,曹珂,李和平.城镇历史景观的演进规律与层积管理[J].城市发展研究,2018,25(3):59-69.

[8][29]曹永茂,李和平.历史城镇保护中的历时性与共时性——“城市历史景观”的启示与思考[J].城市发展研究,2019,26(10):13-20.

[10]李旭,许凌,裴宇轩,等.城市形态的“历史结构”:特征·演变·意义——以成都为例[J].城市发展研究,2016,23(8):52-59.

[11]李睿,李楚欣,芮光晔.城市历史景观(HUL)视角下的历史文化街区保護规划编制方法研究——以广州逢源大街—荔湾湖历史文化街区为例[J].规划师,2020,36(15):66-72+85.

[12]姚圣,田银生,陈锦棠.城市形态区域化理论及其在遗产保护中的作用[J].城市规划,2013(11):47-53+66.

[13]邵甬,刘敏霞.“历史性城镇景观”视角下上海历史城区建筑高度控制体系和方法研究[J].城市规划学刊,2017(6):105-112.

[14][24]赵霞.基于历史性城市景观的浙北运河聚落整体性保护方法——以嘉兴名城保护规划为例[J].城市发展研究,2014,21(8):37-43.

[15]钱凡,张力,王浩.基于城市绿地系统的城市历史文化景观研究——以扬州市为例[J].中国园林,2016,32(6):105-110.

[16]成玉宁.论风景园林学的发展趋势[J].风景园林,2011(2):25.

[17]胡明星,金超.基于GIS的历史文化名城保护体系应用研究[M].南京:东南大学出版社,2012:17-74.

[18]吴艺苗,吴蓉.基于GIS应用的乡村历史文化景观层积性研究——以徽州万安古埠码头为例[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2020,34(5):107-112.

[19]Blaschke,T.TheRoleoftheSpatialDimensionwithintheFrameworkofSustainableLandscapesandNaturalCapital[J].LandscapeUrbanPlan,2006,75:198-226.

[20]毕晓丽,洪伟.生态环境综合评价方法的研究进展[J].农业系统科学与综合研究,2001(2):122-124+126.

[21]JianguoMa,NormanR.Scott,StephenD.DeGloria,ArthurJ.Lembo.Sitinganalysisoffarm-basedcentralizedanaerobicdigestersystemsfordistributedgenerationusingGIS[J].Biomass&bioenergy,2005,28(6):591-600.

[22]任丽华.模糊综合评价法的数学建模方法简介[J].商场现代化,2006(20):8-9.

[23]郭朝辉.太原市历史文化空间脉络梳理与结构体系构建[J].山西建筑,2018,44(14):25-27.

[25]李瑶祎,赵士豪,王锦.基于孤岛化分析的南阳市府衙街区传统地域文化景观保护[J].西南林业大学学报(社会科学),2020,4(5):32-37.

[26]王燕燕.南京明城墙遗产廊道保护与构建研究[D].南京:南京林业大学,2015.

[27]于红霞,栾晓辉.青岛历史文化街区价值评价与可持续发展对策研究[J].城市规划,2014,38(3):65-69.

[28]张成渝.《世界遗产公约》中两个重要概念的解析与引申——论世界遗产的“真实性”和“完整性”[J].北京大学学报(自然科学版),2004(1).

(责任编辑:张双敏)