“济南泉?城文化景观”价值探析及其环境整治策略研究

2021-06-28刘刚刘剑袁赟

刘刚 刘剑 袁赟

摘要:济南泉水及其支系流域形成的泉·城文化景观是济南城的起源和发展的基本保障,是济南古城历史空间格局形成的重要基础。泉·城文化景观价值多元、内涵丰富,其保护内容不应仅限于泉水,而是应该充分扩充、考虑泉水影响下的济南城及其衍生的泉文化。由于泉·城文化景观构成要素较为分散,环境复杂,且与现代城市建设交织在一起,环境整治难度很大。泉·城文化景观可分近中远三个时期以及宏观微观层面开展环境整治工作。近期阶段的主要任务是制定环境整治的规划和方案,依据申遗现场验收要求,围绕主要参观路线,解决申报遗产点小环境整治方面面临的突出问题,达到申报世界文化遗产的基本要求。中期阶段的主要任务是实施遗产点环境提升方案,根据历史格局和环境特征进行分析,适当恢复遗产点周边的历史环境特征,不断优化提升遗产点的环境品质。最终的远景目标是通过长期城市管理,实现遗产周边空间大环境的极大改善,遗产环境保护与城市发展形成良性互动,建设人与自然和谐相处的具有文化景观遗产特征的典范城市。

关键词:济南泉·城;文化景观;环境整治;遗产价值;遗产申报

2009年9月,“济南名泉”被国家住建部列入第二批《中国国家自然与文化双遗产预备名录》,是我国第一个以泉水为主题的申遗项目。2012年,根据申遗形势发展和国家相关部委、专家建议,济南市确定泉水申遗方向由“自然与文化双遗产”转为文化景观遗产类型[1]。2017年初,济南市政府组织编制了《济南泉·城文化景观保护管理规划》《济南泉·城文化景观申遗文本》。2019年,国家文物局批复同意将“济南泉·城文化景观”列入《中国世界文化遗产预备名单》,标志着泉水申遗工作取得重大进展[2]。这一过程中,人们对济南泉水申遗的认知无论是从申报名称和申报类型,还是遗产本体和价值承载要素都发生了很大转变[3]。随着申遗工作的深入,针对济南泉水申遗的学术研究也不断涌现,建筑、文物、历史、地理、水文及地质等多学科领域相继发表研究成果,为济南泉水申遗从方向到方法提供了全方位的学术支撑。但以国内世界遗产项目申遗的历程和时间来看,济南泉·城文化景观成功申遗还有很长的路要走。因此,在上述背景下开展相关的学术研究,从世界遗产的视角挖掘整理“济南泉·城文化景观”遗产价值,探讨遗产环境整治策略,具有学术与实践双重意义上的紧迫性和必要性。

一、世界遗产语境下的环境整治策略

(一)遗产环境整治的概念辨析

1.国际遗产保护语境中的“环境”认知过程

遗产环境的保护一直是遗产保护工作的重要一环,遗产环境的实际状况不仅是世界遗产申报过程中重要的考量指标,也是列为世界遗产之后至关重要的监测对象。纵观近现代国际遗产保护发展历程,已发布的国际宪章宣言中有不少涉及环境问题,人们对于遗产环境的关注经历了从初识到重视的过程。

1931年《关于历史性纪念物修复的雅典宪章》从审美价值角度提出了环境(Surrounding)保护方面的内容和措施。1964年《关于古迹遗址保护与修复的国际宪章(威尼斯宪章)》首次提出了遗产环境概念(Setting),指出遗产本体及其承载历史的环境不能分离,提出了具体保护方法。1987年《保护历史城镇与城区宪章(华盛顿宪章)》认为“环境”应是“城镇或城区周边背景环境,包括自然和人工的”。1994年《奈良真实性文件》将遗产环境作为真实性评判的信息来源之一,确立了非物质价值的地位。[4]

《实施〈保护世界文化与自然遗产公约〉的操作指南》从最初版本就指出对环境的有效管理是世界遗产保护和管理工作的重要内容之一,关乎其发挥支持突出普遍价值的重要作用[5]。2005年《西安宣言》首次将环境视为遗产价值的一部分,提出环境包括物质与非物质要素以及相关关联,并系统提出了保护环境的方法[6]。2014年《将遗产和景观作为人类价值的佛罗伦萨宣言》指出,文化景观类遗产自身包含了复杂的环境要素,弱化了遗产本体与环境之间的界限[7]。2017年《关于遗产与民主的德里宣言》将遗产理念的外延极大地扩展,“不仅包括古迹、遗址和建筑群,而且包括周边环境,范围更大、更为复杂的区域和景观,以及其非物质的层面”[8]。

2.具有中国特色的遗产“环境整治”

“环境整治”是主要的城市治理手段,该词汇在国际遗产保护文件中并不常见。“环境整治”概念非常具有中国特色,它是与遗产本体保护、展示利用等工作相结合同步开展的,是我国申报世界遗产重要的工作内容之一。

作为指导我国文物保护工作的重要技术文件,中国古迹遗址保护协会组织修订的《中国文物古迹保护准则》(2015年版,下称《中国准则》)明确环境整治的概念为“保证文物古迹安全,展示文物古迹环境原状,保障合理利用的综合措施。”措施包括“對保护区划中有损景观的建筑进行调整、拆除或置换,清除可能引起灾害的杂物堆积,制止可能影响文物古迹安全的生产及社会活动,防止环境污染对文物造成的损伤……,避免因绿化而损害文物古迹和景观环境。”《中国准则》将自然环境上升到了文物古迹本体保护的地位[9]。

中国自20世纪改革开放以来经历了快速城市化的过程,此间大规模建设活动不可避免对遗产环境造成了一定负面影响。近年来随着地方政府对遗产保护的重视,开展了大量的遗产环境整治工作,为申遗成功奠定了一定基础。

(二)遗产环境整治的基本原则、技术路线和工作方法

1.遗产环境整治的基本原则

作为遗产保护工作的重要内容,环境整治工作原则首先要遵循遗产保护的一般原则,同时也要反映自身工作的特点。第一,遗产环境应与遗产价值相符合,并符合保护遗产历史环境真实性、完整性的原则。第二,要符合遗产所在地的自然环境特点。第三,要满足遗产的安全性保护要求。第四,在遗产环境改善营造过程中,一定要突出遗产的本体,避免喧宾夺主。第五,要满足遗产地景观整体和谐性的要求。

2.遗产环境整治的技术路线

环境整治的技术路线可用一句话来概括,即“基于遗产地历史特征研究的环境整治”。它既不是简单的拆除工作,也不同于一般的城市景观设计项目,而是一个非常理性的、逻辑严密的分析和研究过程。环境整治技术路线详见图1。

3.遗产环境整治的主要工作方法

主要方法可以归纳为“拆、保、建、用”四个关键字。所谓“拆”即有计划地全面消除整治范围内一切不和谐负面环境要素,通过拆除达到立竿见影的效果。“保”即对符合遗产价值特征的环境要素要进行严格保护,控制大规模建设行为,避免新的破坏。“建”就是要尊重历史,以历史为依据进行适度建设,尽量还原一定的历史场景,包括恢复历史植被、水系等环境特征。“用”就要求我们在保护好前提下尽可能提升环境品质,营造以人为本的局部空间,充分发掘遗产的利用价值。

二、“济南泉·城文化景观”价值探析及特征

(一)济南泉·城文化景观价值探析

1.自然价值:独特的泉水地理环境及地质构造

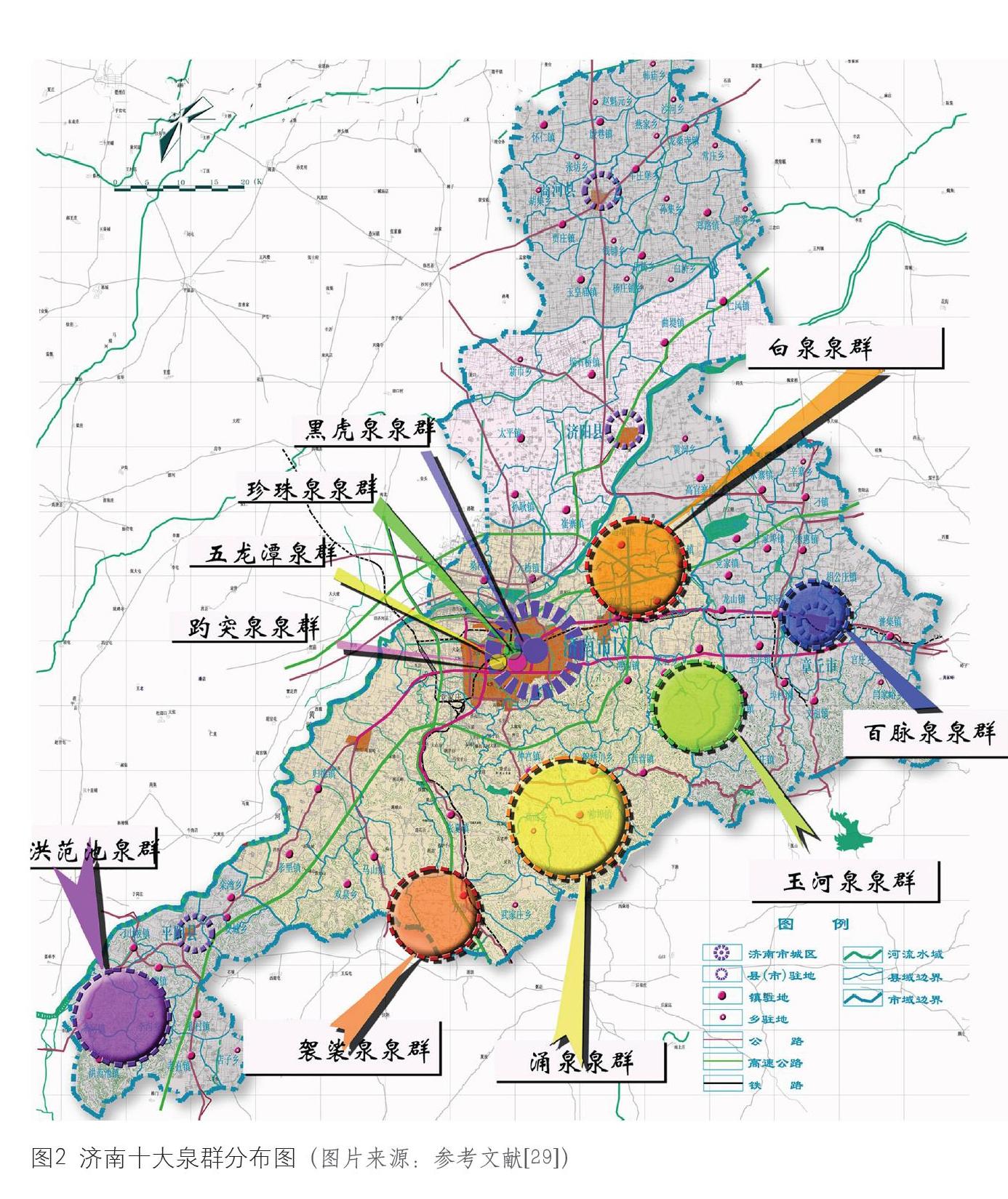

济南素以“泉城”著称。早在北魏,郦道元在《水经注》中对趵突泉就做出“泉源上奋,水涌若轮”的描述[10]。金代元好问在《济南行记》首次提出济南七十二名泉。据相关文献统计,清代济南名泉约150处左右①。1964年山东省水文地质一队调查,仅济南市区即有天然泉池108处。1983-1998年间,济南市园林局、市名泉保护管理办公室,查出城区有名称的泉池139处,除湮没、填埋者外,尚有103处泉池基本完好,其中金《名泉碑》所列七十二名泉者有41处,基本都集中在古城区范围内。2002年6月,济南名泉文化研究会调查市辖区共有泉水733处,古城区就有136处,通过反复论证和集中评议,最后确定了新七十二名泉名单,新增六大泉群(图2)②。

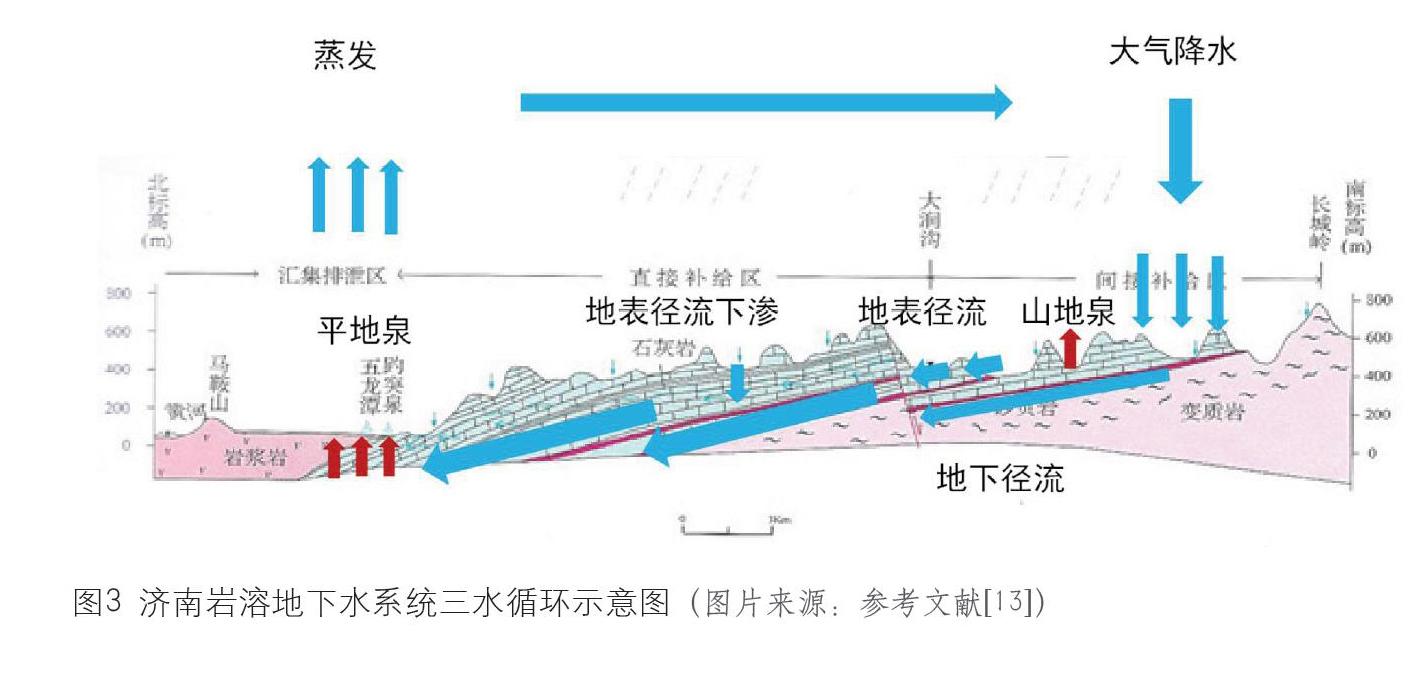

济南泉水的源头在南部山区。宋代曾巩在《齐州二堂记》中有“……趵突泉自渴马之崖,潜流地下,而至此复出也”的论述[11]。元代于钦《齐乘》中也有“历下诸泉,皆由岱阴伏流所发”的记载[12]。济南地势南高北低,南部为泰山余脉倾斜山区、丘陵,至市区变为山前倾斜平原和黄河冲积平原的交接带,高差达500多米。南部山区地质结构为寒武带和奥陶系石灰岩岩层,经过多次构造运动和长期溶蚀,形成大量地下溶沟、溶孔、溶洞和地下暗河,成为能够储存和输送地下水的脉状地下网道。大量地表水可沿溶沟、溶洞、暗河等地下网道由南向北潜流。而济南市区北部为燕山期辉长岩——闪长岩侵入体,岩质坚硬,为不透水岩层,潜流的地下水到此受阻,大量汇聚,在水平运动强大压力下大量地下水穿过岩溶裂隙,从千佛山以北夺地而出,形成众多形态各异的天然涌泉。济南岩溶地下水系统总面积达1486平方公里,其“三水转化”过程形成了较为完整的生态水循环体系(图3)[13]。济南泉水是由其独特的地质结构和地理环境所构成的,它具有独特的单斜自流地质构造条件,且泉点众多、水量丰沛、水质优异以及喷涌景观壮观,是我国岩溶泉的典型代表。

2.历史价值:“泉”“城”一体空间格局的有机演化和历史遗存

济南城市的兴起和发展有赖于得天独厚的自然环境,其中以泉水为特征的自然地理环境对济南城市的兴起和发展影响巨大。济南古城是中国现存唯一一座因泉而生,泉城共生的大型城市聚落。

首先,“泉水”是济南古城选址建设的基本因素。济南古城的选址、规模、布局及城垣形制无不受到泉水水量、分布特点、出露特点、汇流特点等因素的考量。春秋战国时期,齐国在历山之下、泺水之滨修筑了历下城。在此基础上,汉代设置了历城县,这是济南城垣的开始。晋永嘉末年(313年前后),又在历水以东修筑东城,与秦汉历城县城隔河相望,形成了双子城的格局。唐元和十五年(820年),改筑齐州州城。济南成为州政府所在地,城市職能由单纯军事据点向区域经济中心和政治中心转化[14]。由于城内泉水泄流通道被城墙隔断,遂于城西北地势低洼地带潴水形成大明湖。北宋末年,刘豫父子在济南开凿了小清河,使北郊沼泽地区的水得以宣泄,鹊山湖一带则成为稻田。明代初期,依靠泉水流域修建了完善的护城河体系,城内外泉水直接或间接地汇入护城河以资城防,最后悉集于大明湖。明洪武四年(1371年),济南城开始大规模城建,城区布局由于受湖泊、泉池和沟渠等制约,形成了“四门不对”的状况。为便于泉水和山水宣泄,济南古城多南北向街道,东西向街道较短。明济南城已经初步形成功能分区,北部为风景游览区,中南部为官署及商业区,南郊为驻军区,西部为商业、手工业和水运码头区,东、西二门外为市场和居民区,此时城建奠定了以后数百年济南古城的规模和格局[15]。济南古城空间结构变化示意详见图4。

其次,源于泉水的水路是济南城繁荣发展的重要条件。济南的水路交通比较发达,古“四渎”之一的济水横贯本区,是古代中原地区东西水运的大动脉。另外,源于趵突泉的洛水和发源于舜井的历水也是两条较重要的河流,二水在古城北部汇合后注入济水(洛口即洛水旧入济水处)和鹊山湖。各级支流纵横交织,密集如网,串联着星罗棋布的泉池湖沼,宛有江南之胜。济南水运交通最早见于《尚书·禹贡》记载,“兖州贡道‘浮于济、漯,达于河”“青州贡道‘浮于汶,达于济”[20]。《管子》也说:“修汶、济之流,南输梁、赵、宋、卫、濮阳”[21]。宋室南渡后,伪齐王刘豫主持开凿了小清河,泉水东流入海,与大清河相辅相成,成为输送海盐的主要航道。元代,大、小清河的作用有增无减,山东盐业的运输集散都辐辏于济南。清咸丰年间,由于黄河改道夺大清河入海,造成小清河54年淤塞不通外,直到20世纪初,小清河、黄河作为水运干道,直达渤海,济南一直处于水陆运输转运枢纽的地位。

第三,“泉”与“城”历史悠久,遗存丰富。济南是一座具有悠久历史的古城,1986年12月被国务院公布为国家历史文化名城。长期以来“泉”与“城”互相依托、互相渗透,融为一体,它们共同见证了人类社会变迁,具有独特的历史价值。目前,济南拥有全国重点文物保护单位12处,省级文物保护单位57处,市级文物保护单位87处。明府城内除百花洲、芙蓉街、曲水亭街等省级历史文化街区外,历史建筑物构筑物众多,真实的保持并延续了14世纪(明代)以来形成的古城空间格局,是泉文化体验和传承的重要物质载体。

3.景观价值:风景秀美的天然山水架构的园林城市

据《水经注》记载,济南园林从北魏开始就兴建多处,主要分布在历水、泺水和北郊鹊山湖南岸一带,如舜井历祠、流杯池(现珍珠泉范围)、古大明湖(现五龙潭)和趵突泉等等。隋唐时期,济南古典园林趋于成熟,园林建筑和游览景点多分布于西、北二郊,都不在城内,如历下亭在西郊五龙潭,鹊山湖在城北二十余里的鹊山下,华不注山在城东北济水南岸,大都属于“郊园”性质,多天然野趣;而市内园林稀少。北宋时期,济南城市园林建设达到鼎盛,形成以大明湖为主体的园林群落,园林建设重心由近郊移近城内。本地士绅名士主要建造宅园和别业,官员则着眼于城市园林。曾巩在济南做官期间,围绕大明湖作百花洲、百花堤、百花台等景观;又主持在趵突泉建历山、泺源二堂。正是曾巩的作为使得济南作为著名的园林之城的地位最终得以确立[22]。金、元二代,由于济南未遭到战火的破坏,园林景观建设有了长足发展。翰赤重修舜祠,张荣及子孙建造张舍人园亭(现珍珠泉),金人在趵突泉畔建胜概楼,赵孟頫在洛口以东修建砚溪村,张养浩在城北十里处构造别墅云庄[23]。另外,西郊还有万竹园,大明湖畔新建了天心水面亭、超然楼、鱼乐楼等一大批园林建筑。郊园的分布仍以西、北郊为多。元代济南北郊广阔的湿地作为大型风景名胜区已经饮誉天下,赵孟頫的《鹊华秋色图》就是当时鹊华一带生态环境的真实写照。明代著名的水景园林当属德藩王府。清代以后北郊园林消落,南郊寺观园林渐兴,由于北面水势消退,华不注山的地位被千佛山取代,成为济南著名的游览胜地[24]。

济南古城的择址和布局充分利用了丰富的自然景观和复杂多变的地形特点,具备了山、林、河、湖、泉等各种天然景观要素。它以天然山水脉络构成园林骨架,把众多泉水有机地组织在城市之中,使古城依山含水,众泉环绕,汇流于大明湖和护城河,形成“四面荷花三面柳,一城春色半城湖”的秀美景观,城市本身就是一座大园林。

4.人文价值:“人”与“泉”和谐共处、互动发展

泉水构成济南独特优美的城市风貌和极具深邃的历史文化。自公元3世纪以来,济南名士阶层寄情泉水、以泉明志,泉水被赋予了“源清流洁”“洗心漱玉”等多种人文内涵,引发了数量特别巨大的文学和艺术作品创作,是济南作为中国传统文化精英重要精神家园以及地方名士文化繁荣与传承的重要见证。各代名人记述泉水的诗词歌赋、文章典籍,数不胜数。唐天宝四年(745年),著名诗人杜甫在历下亭留下了《陪李北海宴历下亭》诗[25],使海右古亭从此声名远扬,而“海右此亭古,济南名士多”一联,更成了千百年来济南历史文化的写照。

北魏时期,济南名士阶层开展了曲水流觞等公共活动,对民间产生一定影响。宋代伊始则有了“西则趵突为魁,东则百脉为冠”的济南泉水审美评比,其后形成金代至今的济南七十二名泉评鉴文化传统。元代则在全国范围内对济南泉水做出评鉴,发出了“济南山水甲齐鲁,泉甲天下”的感叹;清代乾隆皇帝赐趵突泉“天下第一泉”的美誉,则是对济南泉水最重要的评鉴[26]。这些围绕泉水开展的名泉品鉴、曲水流觞、碧筒酌饮等文化活动,见证了以泉水环境为载体的一种文化延续和传播方式。济南泉水也承载了老百姓的心绪、个性、气质和人格感知。泉水穿流于街巷与民居之间,构成泉城独具特色的“家家泉水,户户垂杨”的生活环境,是居民生活的一部分内容。依泉形成的公共空间,为济南市民之间提供了沟通交流的场所。泉水构成济南文化的主旋律,是济南的象征。

(二)济南泉·城文化景观遗产价值特征

1.天人合一性

“天人合一”思想内涵就是把人与人居环境视作一个有机统一体,“人”與“环境”之间相互适应、整体和谐永续发展。“天人合一”思想是我国传统的有机论自然观,是我国古代传统文化中的朴素的生态哲学,其规划建设理念是“以自然为本”“以环境为本”与“以人为本”并重。济南长期发展过程中,古人独具匠心,引水成渠,汇溪成湖,将山、泉、溪、湖与城池营建巧妙结合,构筑了以防患、导蓄、调控为核心的泉水治理体系,实现了人工干预与自然环境的完美契合,营造了济南市“家家泉水,户户杨柳”的独特泉水景观,形成了“山、泉、湖、河、城”有机结合的泉城风貌,是中国古代城市建设史上充分利用自然景观建设城市的典范,深刻体现出“天人合一”的思想特征。

2.有机演进性

“泉”与“城”的有机融合则体现了古人对自然的充分认知和尊重。济南持续2000多年的城市建设过程,是人们逐步协调与适应自然的过程,也是泉水与城市相互作用的过程,也是“山、泉、湖、河、城”城市空间结构持续演进的过程。正是这种有机演进的特性,使得济南城的人居环境系统不断适应外部与内部的变化,不断自我完善,体现出人与自然持续演进的融洽关系。泉城两千多年的有机演进过程见证了人类科学、艺术、文化等各种价值的重要交流以及人类与自然环境的和谐发展。

3.价值多元性

济南泉·城文化景观景观优美,具有独特的泉水地理环境及地质构造,见证了自然与人类社会文化的变迁,成为当地人生活的一部分、增加了归属感,并衍生出与之关联的文化和风俗习惯。因此,济南泉·城文化景观兼具自然属性和文化属性,具有审美、科学、历史、社会、文化、精神、经济和休闲娱乐等多重价值。

三、“济南泉·城文化景观”环境整治策略

(一)济南泉·城文化景观的环境内涵在近千年的景观持续演变和叠加文化元素的影响过程中,济南泉·城文化景观真实地保存并传衍了遗产地人泉之间的精神联系,真实地保存并传衍了泉水文化及其影响下的泉水利用传统、城市营建传统和鉴泉咏泉传统,为人类聚落与自然环境的长期互动的演进过程提供了特殊见证,是现代化城市化进程的迅猛发展中所剩不多的“大型泉水文化聚落孤本”[27],是中国传统文化“天人合一”理念下的人居环境有机演化的典范。济南泉·城文化景观中“泉”是遗产本体,“城”更多代表着遗产环境,它们在视野上联系紧密,长期以来相互依存、互动发展,具有显著的持续性和关联性。

由此,“济南泉·城文化景观”价值内涵和范畴不应局限于或偏重于“泉”的方面,应向“城”的方面进行拓展和深化。济南古城作为遗产本体直接和扩展的环境,既是与“泉”关联的历史、社会、精神、习俗、经济和文化等非物质文化方面的活动载体,又是非物质文化与自然要素相互作用下的演进结果,是作为或构成济南泉·城文化景观重要的和独特的组成部分,与“泉”具有同等价值。

(二)济南泉·城文化景观面临的环境问题

近20年来济南城市发展十分迅速,使遗产点周边面临各种环境压力日益增加,而且由于粗放式发展,济南泉·城文化景观的遗产价值已经受到不同程度的损害。

第一,城市建成区规模不断增大,古城区“建设性”破坏现象突出。大明湖北岸、趵突泉周边等相继建成一批高层建筑,打断了大明湖与古城、千佛山等多条视廊轴线的连贯性和完整性,打破了古城空间尺度,对泉水文化景观形象的和谐性形成威胁,旧城肌理和历史风貌受到严重破坏,原有的社会结构形态受到强烈的冲击。古城中一些文化遗迹仍在被进一步损坏和蚕食,民居建筑破坏尤为严重③。

第二,济南城市建设对地下泉水造成较大负面影响。2007年大明湖扩建,拆迁面积达22万平方米,搬迁居民3000多户。该项目虽有一定生态效益和景观效益,但拆除许多老民居,毁坏许多泉眼,做法简单粗暴,割裂了城市发展历史,破坏了泉城互动发展的空间结构,对于名泉的完整性以及泉域环境的原真性都有严重损害。2011年泉水普查发现,名泉目录里的孝感泉等数十处泉水因为各种原因消失或遭到掩埋,一些名泉面临保护窘境[28]。

第三,景区周边交通、旅游压力过大。根据济南市旅游局统计,2019年济南接待的游客量超过一亿人次,大部分集中在大明湖、趵突泉等泉水遗产点周边。旅游带来的噪音、环境污染以及交通拥堵等对景区环境造成较严重的影响。

第四,遗产本体面临洪水、干旱、火灾等灾害的潜在威胁。干旱会造成济南泉水水位下降甚至停喷,河道、水渠龟裂等现象。旧城区内排水管网设施不足,一旦大暴雨来临,很容易造成洪涝灾害,危及古城生态安全。

(三)济南泉·城文化景观的环境整治建议

作为城市核心建成区内的文化景观遗产类型,济南泉·城文化景观的申遗面临着前所未有的挑战。由于该文化景观构成要素较为分散,环境复杂,且与现代城市建设交织在一起,环境整治难度很大。笔者认为应分近中远三个时期以及宏观微观层面开展环境整治工作。

近期阶段的主要任务:制定环境整治的规划和方案。依据申遗现场验收要求,围绕主要参观路线,解决申报遗产点小环境整治方面面临的突出问题,达到申报世界文化遗产的基本要求。如整治出露点周边环境,清淤河道,拆除乱搭乱建,进行风貌整治,解决“脏、乱、差”。对明府城內部分建筑的立面进行整治,拆改与风貌不符的加建建筑;对公共空间内的建筑立面突出的空调机位、排水管、电线、雨棚等设施进行统一设计整治。此外,还要对文化遗产实施监测,及时发现和处理文化遗产保护中出现的问题,最大限度地保护其真实性和完整性。

中期阶段的主要任务:实施遗产点环境提升方案。根据历史格局和环境特征进行分析,适当恢复遗产点周边的历史环境特征,不断优化提升遗产点的环境品质。对于未列入文物保护单位的历史遗存,如五柳闸、清巡抚部院署西园、起凤桥街9号院、万家大院等多处历史建筑物、构筑物采取措施进行文物保护和修复,尽量纳入文物保护单位统一管理。织补古城城市肌理,恢复历史景观格局,城市设计、建筑形式、绿化及小品要考虑与遗产环境的紧密关联性,避免新设计与历史环境之间的冲突。对趵突泉等核心景区以及历史街区内遗产要素配置专门的保护管理机构,建立一个由规划、实施、监测、干预评估和反馈的程序组成的协调管理机制。

最终的远景目标:通过长期城市管理,实现遗产周边空间大环境的极大改善,遗产环境保护与城市发展形成良性互动,建设人与自然和谐相处的具有文化景观特征的典范城市。加强与济南市总体规划、济南历史文化名城保护规划、大明湖风景名胜区规划、文物保护规划等相关规划的衔接,各遗产点的性质、发展定位、遗产核心要素、保护范围以及相关管理规定应纳入法定规划。有效控制缓冲区范围内的发展建设,有计划迁出人口,缓解保护压力。尊重和珍视以“泉文化”为核心的历史文化传统保护,保持其活力,为之提供适当的空间载体,展示出它们的精髓和价值。

四、结语

济南泉水及其支系流域形成的“济南泉·城文化景观”是济南城的起源和发展的基本保障,是济南古城历史空间格局形成的重要基础。现代济南“泉”与“城”的空间密切关系,进一步证明了千百年来济南历史文化与泉水之间互动发展的辩证关系,这也是认识、发掘济南泉·城文化景观价值,构建研究和保护体系的基本出发点。由此,济南泉·城文化景观价值多元、内涵丰富,其保护内容不应仅限于泉水,而是应该充分扩充、考虑泉水影响下的济南城及其衍生的泉文化。如何满足济南泉·城文化景观“真实性”和“完整性”两个必要条件;如何采取有力措施对“泉”“城”环境进行整治,采取有力保护和管理等等,都是济南泉·城文化景观在申报世界遗产过程中必须解决的问题。总之,济南泉·城文化景观申遗任务艰巨,为完成这一任务,需要我们目标明确、理念清晰和管理对策与保护措施都要具有可操作、可实施性,三者缺一不可。

参考文献:

①通讯作者。

① 清代沈廷芳在《贤清园记》统计泉水共145处。道光年的《济南府志》统计为151处。乾隆时期的文人盛百二在其《听泉斋记》则提出“历下之泉甲海内,著名者七十二泉,名而不著者五十九,其他无名者奚啻百数。”详见:济南市园林绿化网.济南泉水甲天下[DB/OL].http://www.jnsylj.gov.cn。

② 1964年801地质队在调查济南泉水时,依据泉水的大致分布、数量、泉水汇流途径划定了趵突泉、黑虎泉、珍珠泉、五龙潭、白泉五大泉群,后白泉泉群因建自来水厂停喷,人们就习惯了济南四大泉群。重评新七十二名泉时,评审委员会依据自然环境和历史文化内涵等标准,新划定了百脉泉泉群、洪范池泉群、白泉泉群、涌泉泉群、袈裟泉泉群、玉河泉泉群。至此,济南泉群由4处变为10处。详见:芦燕娟.济南新七十二名泉是怎样评出的[N].济南日报,2004-4-3.

③ 济南明府城内民居特别是名人故居保护现状不容乐观,亟待加强。参见:于悦.鞠思敏故居屋顶都是大窟窿[N].齐鲁晚报,2019-4-24(B03).

[1]专家:“济南古城名泉文化景观”代表了泉水资源利用体系的独一类型[EB/OL].http://news.ijntv.cn/jn/jnms/2017-09-08/227722.html.

[2]国家文物局关于将“济南泉·城文化景观”列入《中国世界文化遗产预备名单》的函(文物保函〔2019〕303号)[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-09/26/content_5433343.htm.

[3]张杰,阎照。霍晓卫.文化景观视角下对济南泉城文化遗产的再认识[J].建筑遗产,2017(3).

[4]联合国教科文组织世界遗产中心,等,编.国际文化遗产保护文件选编[M].北京:文物出版社,2007.

[5]联合国教科文组织世界遗产中心.实施《保护世界文化与自然遗产公约》的操作指南[Z].2017.

[6]ICOMOS.西安宣言(2005)——关于古建筑、古遗址和历史区域周边环境的保护[EB/OL].http://iicc.org.cn/Publicity.aspx?aid=417.

[7]ICOMOS.将遗产和景观作为人类价值的佛罗伦萨宣言[EB/OL].http://www.icomoschina.org.cn/index.php.

[8]ICOMOS.关于遗产与民主的德里宣言[EB/OL].http://www.icomoschina.org.cn/index.php.

[9]国际古迹遗址理事会中国国家委员会.中国文物古迹保护准则[EB/OL].http://www.icomoschina.org.cn/uploads/download/20151118121725_download.pdf.

[10](北魏)郦道元.水经注卷八[M].陈桥驿,注.杭州:浙江古籍出版社,2013.

[11]车吉心主编.齐鲁文化大辞典[M].济南:山东教育出版社,1989:118,584.

[12](元)于钦.齐乘[M].刘敦愿,校.北京:中华书局,2012.

[13][27]北京清华同衡规划设计院有限公司,济南市园林规划设计研究院.济南泉城文化景观申遗文本[R].2017.

[14]济南史志编纂委员会.济南市志[M].北京:中华书局,1997:511-515.

[15]陆敏.论历史时期济南城市的空间拓展.济南文史论丛[M].济南:济南出版社,2003:374-384.

[16]马正林.中国城市历史地理[M].济南:山东教育出版社,1998:347.

[17]济南市社会科学研究所.济南简史[M].济南:齐鲁书社,1986:17.

[18](清)冷烜,成瓘(纂).王镇,王增芳(修).道光济南府志(1840年)[M]//中国地方志集成.山东府县志辑.南京:凤凰出版社,2004.

[19]韦钦国.百年老图茹古,世纪街巷涵今——解读“省城街巷全图”.齐鲁晚报[N].2013-7-17日(C21).

[20]尚书[M].王世舜,王翠叶,译注.北京:中华书局,2012:53-92.

[21]管子[M].李山,译注.北京:中华书局,2009:333.

[22]张华松.曾巩与济南泉水的时空溯源.济南大學学报(社会科学版)[J].2004(3);30-34.

[23]陆敏.古代济南的园林建设.中国历史地理论丛[J].1998(3):45-54.

[24]张华松.古代济南泉水景观园林的发展[J].济南职业学院学报,2013(5):1-14.

[25]张忠纲.杜甫诗选[M].北京:中华书局,2009:8.

[26]济南市史志办公室编,陆敏等撰稿.济南泉水文化通览[M].济南:济南出版社,2013.

[28]米乐.泉水普查发现204处新泉也有泉水遭破坏而消失[DB/OL].http://sd.dzwww.com/sdnews/201109/t20110905_6626279.htm.

[29]济南市规划局,济南市总体规划[R].2006.

(责任编辑:张双敏)